干旱气象 ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (6): 945-953.DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-06-0945

陇东黄土高原旱区短时强降水的时空分布特征及地形影响研究

杨丽杰1( ), 曹彦超1, 刘维成2(

), 曹彦超1, 刘维成2( ), 徐丽丽2, 张洪芬1, 孙子茱1

), 徐丽丽2, 张洪芬1, 孙子茱1

- 1.甘肃省庆阳市气象局,甘肃 庆阳 745000

2.兰州中心气象台,甘肃 兰州 730020

Research on spatio-temporal distribution characteristics of short-term heavy rainfall and terrain influence in the Loess Plateau arid region of eastern Gansu

YANG Lijie1( ), CAO Yanchao1, LIU Weicheng2(

), CAO Yanchao1, LIU Weicheng2( ), XU Lili2, ZHANG Hongfen1, SUN Zizhu1

), XU Lili2, ZHANG Hongfen1, SUN Zizhu1

- 1. Qingyang Meteorological Bureau of Gansu Province, Qingyang 745000, Gansu, China

2. Lanzhou Central Meteorological Observatory, Lanzhou 730020, China

摘要:

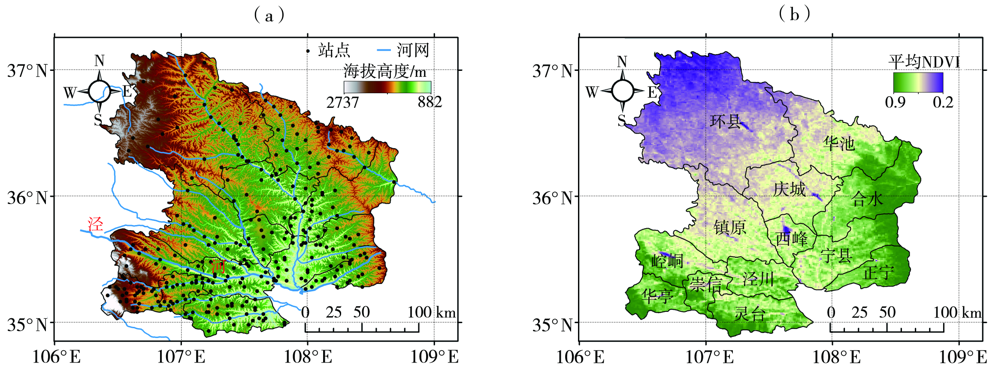

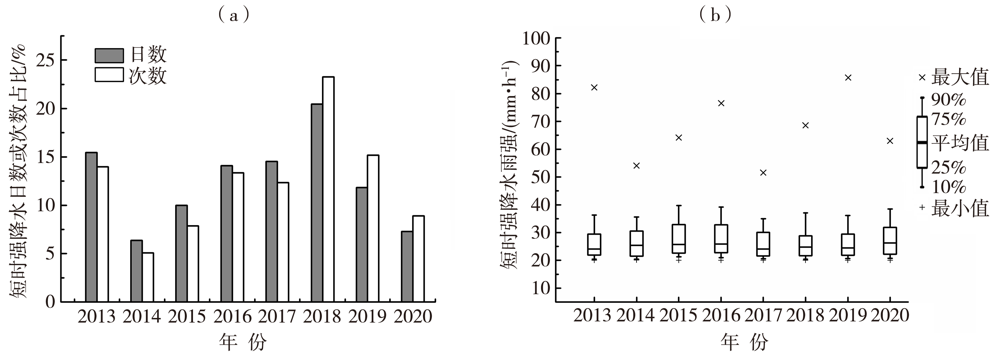

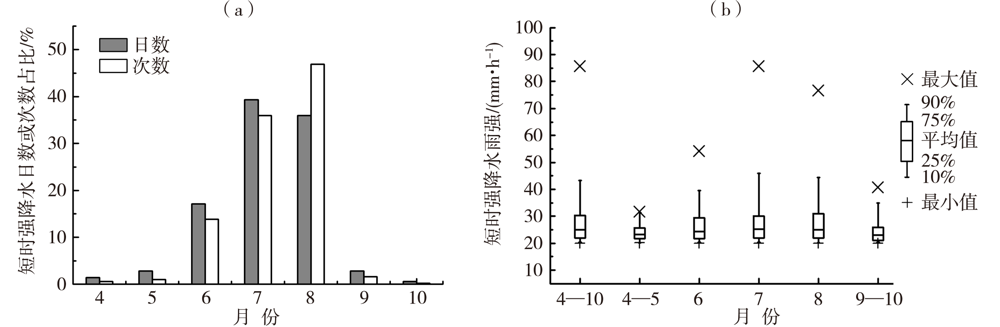

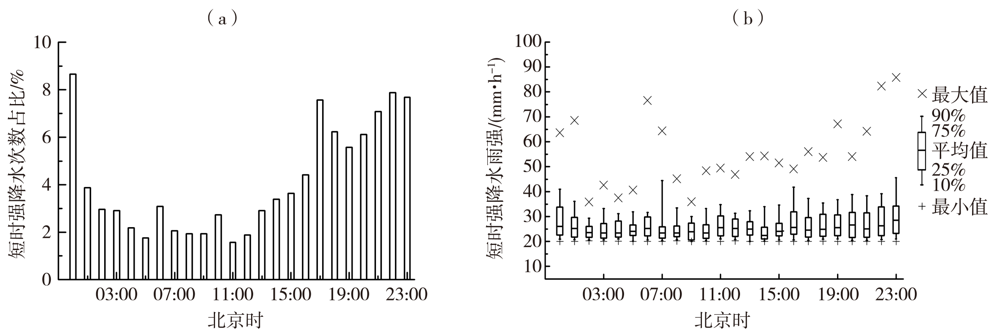

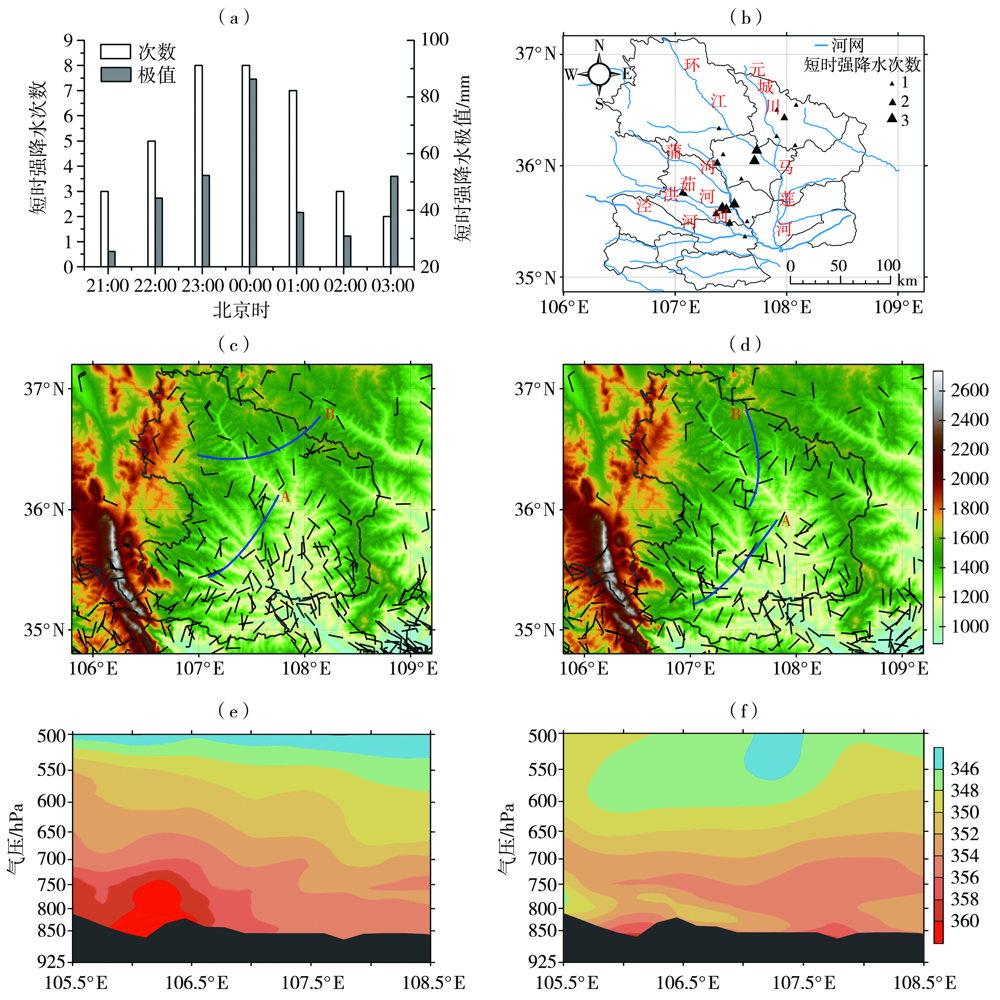

利用陇东黄土高原旱区2013—2020年302个区域自动气象观测站逐小时降水数据、数字高程模型数据和欧洲中期天气预报中心ERA5再分析资料等,分析短时强降水时空分布特征及其与地形、地理因子的关系,并结合2021年一次极端短时强降水事件,总结地形的影响机制。结果表明:(1)陇东黄土高原旱区短时强降水主要集中在夏季,7月日数占比(35.9%)最多、极端性最强,8月次数占比(46.9%)最多、强度最强;雨强主要分布在22.0~31.0 mm·h-1,日变化呈多峰型特征,17:00(北京时,下同)至次日00:00最为活跃,次数占比为56.8%,且强度和极端性最强。(2)短时强降水次数和小时雨量极值空间分布极不均匀,前者东南多、西北少,且随着雨强增大骤减,高发区主要集中在河谷喇叭口地形区,而掌地也是30.0 mm·h-1以上强降水高发区;后者中部小、东北与西南大,大值区主要分布在庆城东部—合水西部。(3)地理、地形因子对短时强降水次数影响显著,主要由地理位置贡献,而对极值无明显影响,地形强迫抬升并非是陇东黄土高原旱区短时强降水的主要影响机制。(4)山谷风环流及其诱发的地面中尺度辐合线是陇东黄土高原旱区河谷喇叭口地形区短时强降水形成的重要原因。

中图分类号: