| [1] |

丁一汇, 司东, 柳艳菊, 等, 2018. 论东亚夏季风的特征、驱动力与年代际变化[J]. 大气科学, 42(3): 533-558.

|

| [2] |

董亮, 陆桂华, 吴志勇, 等, 2014. 基于大气环流因子的西南地区干旱预测模型及应用[J]. 水电能源科学, 32(8): 5-8.

|

| [3] |

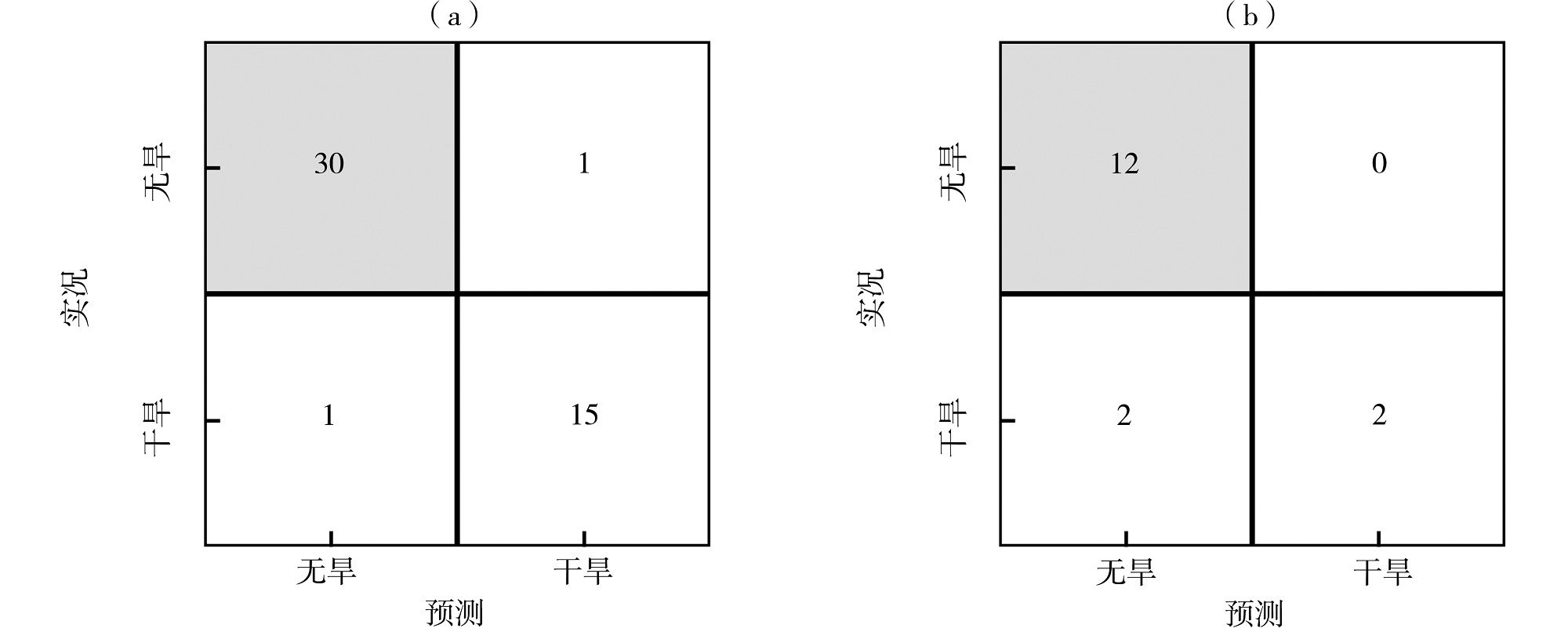

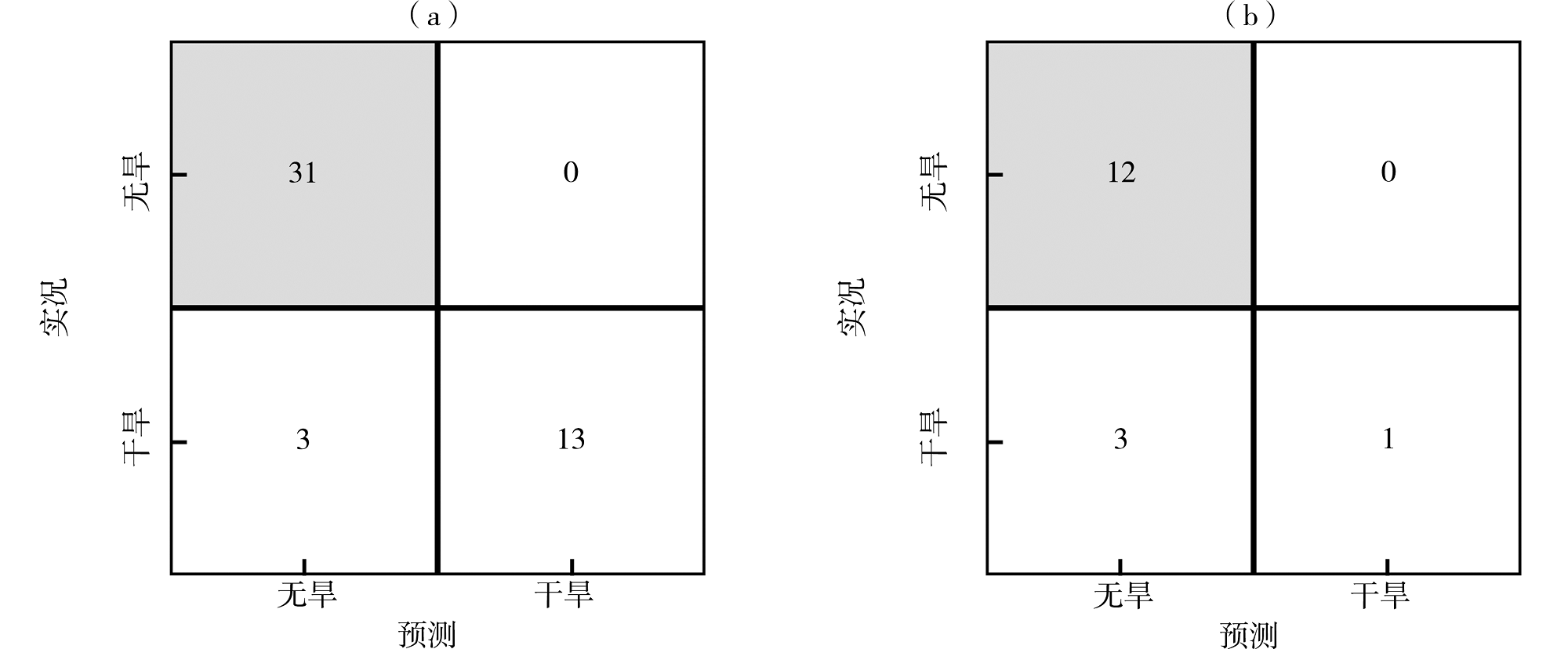

董新宁, 向波, 周杰, 等, 2022. 两种机器学习方法在重庆夏季旱涝预测中的应用[J]. 气象科学, 42(1): 124-135.

|

| [4] |

范进进, 秦鹏程, 史瑞琴, 等, 2022. 气候变化背景下湖北省高温干旱复合灾害变化特征[J]. 干旱气象, 40(5): 780-790.

DOI

|

| [5] |

方匡南, 吴见彬, 朱建平, 等, 2011. 随机森林方法研究综述[J]. 统计与信息论坛, 26(3): 32-38.

|

| [6] |

高琦, 徐明, 2021. 2019年长江中下游伏秋连旱的异常特征分析[J]. 气象与环境学报, 37(4): 93-99.

|

| [7] |

官雨洁, 王伟, 刘寿东, 2018. 基于CART算法的夏季高温预测模型构建与应用[J]. 气象科学, 38(4): 539-544.

|

| [8] |

国家气候中心, 中国气象局预报与网络司, 中国气象局兰州干旱气象研究所, 2017. 气象干旱等级:GB/T 20481—2017[S]. 北京: 中国标准出版社.

|

| [9] |

郝立生, 马宁, 何丽烨, 2022. 2022年长江中下游夏季异常干旱高温事件之环流异常特征[J]. 干旱气象, 40(5): 721-732.

DOI

|

| [10] |

黄海新, 吴迪, 文峰, 2016. 决策森林研究综述[J]. 电子技术应用, 42(12): 5-9.

|

| [11] |

李忆平, 张金玉, 岳平, 等, 2022. 2022年夏季长江流域重大干旱特征及其成因研究[J]. 干旱气象, 40(5): 733-747.

DOI

|

| [12] |

吕红燕, 冯倩, 2019. 随机森林算法研究综述[J]. 河北省科学院学报, 36(3): 37-41.

|

| [13] |

邵末兰, 向纯怡, 2009. 湖北省主要气象灾害分类及其特征分析[J]. 暴雨灾害, 28(2): 179-185.

|

| [14] |

王海燕, 温泉沛, 王珊珊, 等, 2019. 2014年6—7月湖北地区干旱特征及其异常环流分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 13(6): 82-87.

|

| [15] |

王劲松, 李耀辉, 王润元, 等, 2012. 我国气象干旱研究进展评述[J]. 干旱气象, 30(4): 497-508.

|

| [16] |

王伟, 薛丰昌, 史达伟, 等, 2016. 基于CART算法的夏季干旱预测模型研究及应用[J]. 气象科学, 36(5): 661-666.

|

| [17] |

王文, 许金萍, 蔡晓军, 等, 2017. 2013年夏季长江中下游地区高温干旱的大气环流特征及成因分析[J]. 高原气象, 36(6): 1 595-1 607.

|

| [18] |

王文举, 崔鹏, 刘敏, 等, 2012. 近50年湖北省多时间尺度干旱演变特征[J]. 中国农学通报, 28(29): 279-284.

|

| [19] |

王莺, 张强, 王劲松, 等, 2022. 21世纪以来干旱研究的若干新进展与展望[J]. 干旱气象, 40(4): 549-566.

DOI

|

| [20] |

吴晶, 陈元芳, 余胜男, 2016. 基于随机森林模型的干旱预测研究[J]. 中国农村水利水电(11): 17-22.

|

| [21] |

夏扬, 徐海明, 2017. 2013年长江中下游地区夏季高温事件的环流特征及成因[J]. 气象科学, 37(1): 60-69.

|

| [22] |

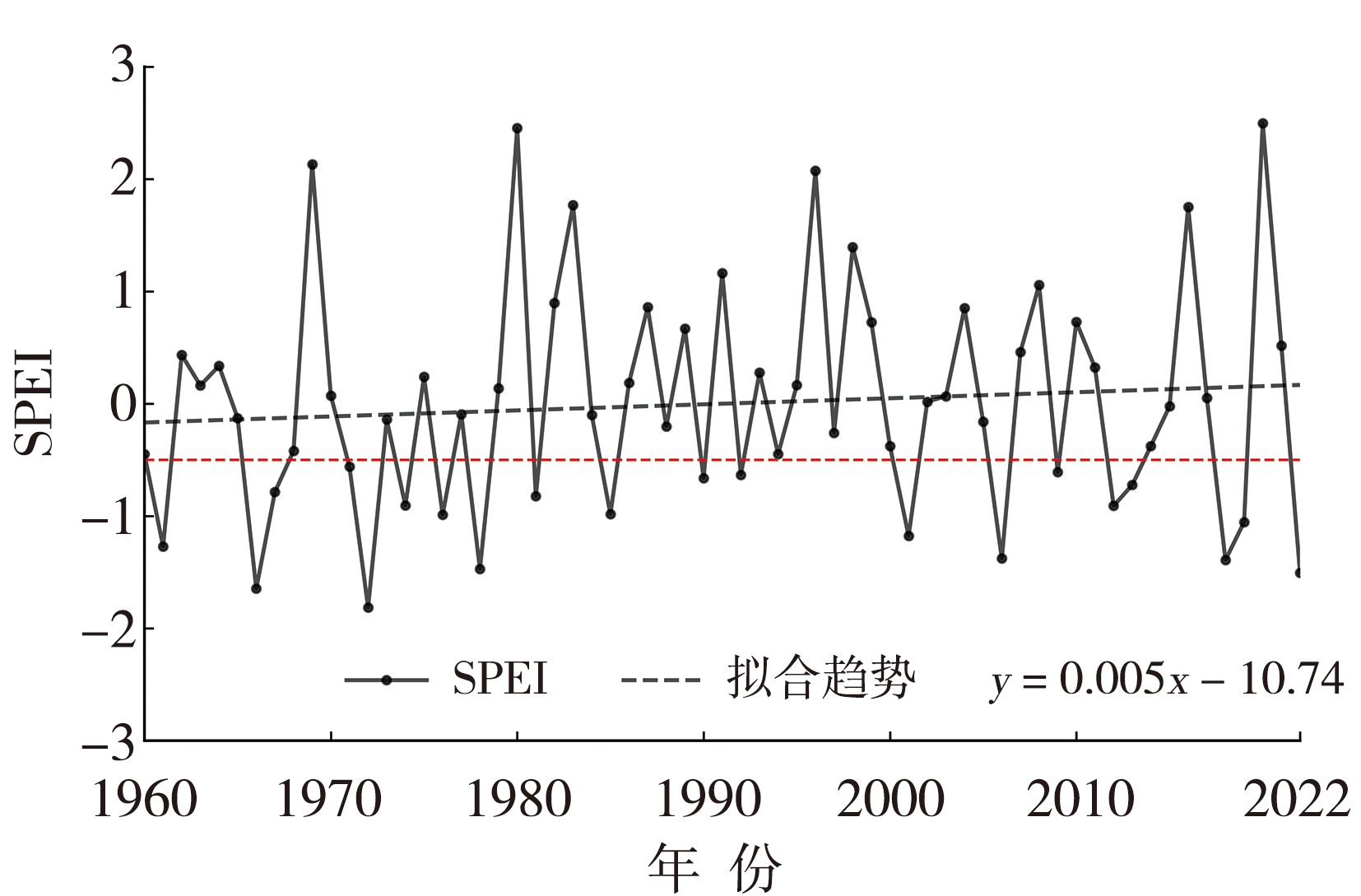

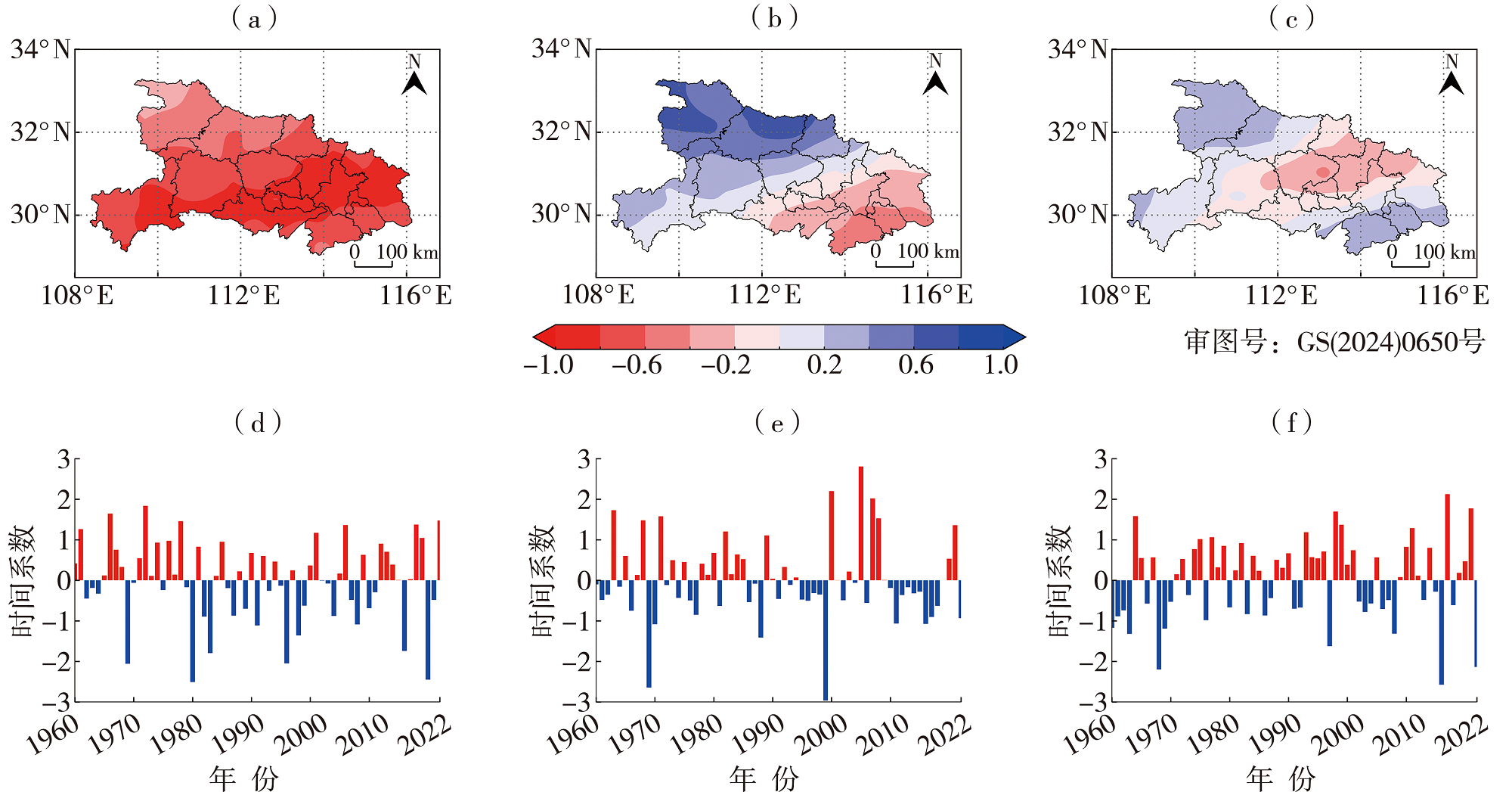

谢南茜, 熊立华, 李家誉, 等, 2023. 基于SPEI的长江流域气象干旱时空特征分析[J]. 水电与新能源, 37(6): 30-35.

|

| [23] |

杨英杰, 曹倩, 税玥, 2024. 中亚复合高温干旱事件识别与特征分析[J]. 干旱气象, 42(1): 19-26.

DOI

|

| [24] |

殷浩, 吴志勇, 何海, 2021. 基于机器学习的季尺度干旱预测研究[J]. 人民长江, 52(增刊2): 60-63.

|

| [25] |

余兴湛, 蒲义良, 康伯乾, 2022. 基于SPEI的广东省近50 a干旱时空特征[J]. 干旱气象, 40(6): 1 051-1 058.

|

| [26] |

袁星, 马凤, 李华, 等, 2020. 全球变化背景下多尺度干旱过程及预测研究进展[J]. 大气科学学报, 43(1): 225-237.

|

| [27] |

张乐园, 王弋, 陈亚宁, 2020. 基于SPEI指数的中亚地区干旱时空分布特征[J]. 干旱区研究, 37(2): 331-340.

|

| [28] |

张玲, 智协飞, 2010. 南亚高压和西太副高位置与中国盛夏降水异常[J]. 气象科学, 30(4): 438-444.

|

| [29] |

张强, 韩兰英, 郝小翠, 等, 2015. 气候变化对中国农业旱灾损失率的影响及其南北区域差异性[J]. 气象学报, 73(6): 1 092-1 103.

|

| [30] |

张强, 李栋梁, 姚玉璧, 等, 2024. 干旱形成机制与预测理论方法及其灾害风险特征研究进展与展望[J]. 气象学报, 82(1): 1-21.

|

| [31] |

张强, 姚玉璧, 李耀辉, 等, 2020. 中国干旱事件成因和变化规律的研究进展与展望[J]. 气象学报, 78(3): 500-521.

|

| [32] |

赵林, 于家烁, 薄岩, 等, 2015. 基于SPEI的湖北省近52年干旱时空格局变化[J]. 长江流域资源与环境, 24(7): 1 230-1 237.

|

| [33] |

赵萍, 傅云飞, 郑刘根, 等, 2005. 基于分类回归树分析的遥感影像土地利用/覆被分类研究[J]. 遥感学报, 9(6): 708-716.

|

| [34] |

赵紫竹, 张宝林, 潘丽杰, 等, 2023. 基于SPEI的内蒙古东部干旱诊断与预测[J]. 环境生态学, 5(7): 39-48.

|

| [35] |

郑力嘉, 宋冰, 2023. 决策树分类算法的预剪枝与优化[J]. 自动化仪表, 44(5): 56-62.

|

| [36] |

郑治斌, 刘可群, 2020. 湖北省干旱灾害特征及其影响分析[J]. 湖北农业科学, 59(8): 35-40.

|

| [37] |

庄少伟, 左洪超, 任鹏程, 等, 2013. 标准化降水蒸发指数在中国区域的应用[J]. 气候与环境研究, 18(5): 617-625.

|

| [38] |

BREIMAN L, 2001. Random forests[J]. Machine Learning, 45(1): 5-32.

|

| [39] |

DING Y H, SI D, SUN Y, et al, 2014. Inter-decadal variations, causes and future projection of the Asian summer monsoon[J]. Engineering, 12(2): 22-28.

|

| [40] |

GUYON I, ELISSEEFF A, 2003. An introduction to variable and feature selection[J]. Journal of Machine Learning Research,3: 1 157-1 182.

|

| [41] |

HOU L W, JIN D C, 2016. The interannual relationship between anomalous precipitation over Southern China and the south eastern tropical Indian Ocean sea surface temperature anomalies during boreal summer[J]. Atmospheric Science Letters, 17(11): 610-615.

|

| [42] |

LOH W Y, 2011. Classification and regression trees[J]. WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 1(1): 14-23.

|

| [43] |

SI D, DING Y H, 2016. Oceanic forcings of the interdecadal variability in East Asian summer rainfall[J]. Journal of Climate, 29(21): 7 633-7 649.

|

), LUO Juying1, CHENG Liehai3(

), LUO Juying1, CHENG Liehai3( ), LI Wei4

), LI Wei4