干旱气象 ›› 2021, Vol. 39 ›› Issue (5): 727-733.DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-05-0727

1961—2018年四川盆地极端伏旱日数准2 a周期变化特征及其可能成因

- 1.高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室,四川 成都 610072

2.四川省气候中心,四川 成都 610072

Quasi-biennial Period Characteristics of Extreme Summer Drought Days and Its Possible Causes in Sichuan Basin During 1961-2018

ZHOU Bin1,2( ),WANG Chunxue1,2(

),WANG Chunxue1,2( ),ZHANG Shunqian1,2

),ZHANG Shunqian1,2

- 1. Heavy Rain and Drought-Flood Disasters in Plateau and Basin Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu 610072, China

2. Climate Center of Sichuan Province, Chengdu 610072, China

摘要:

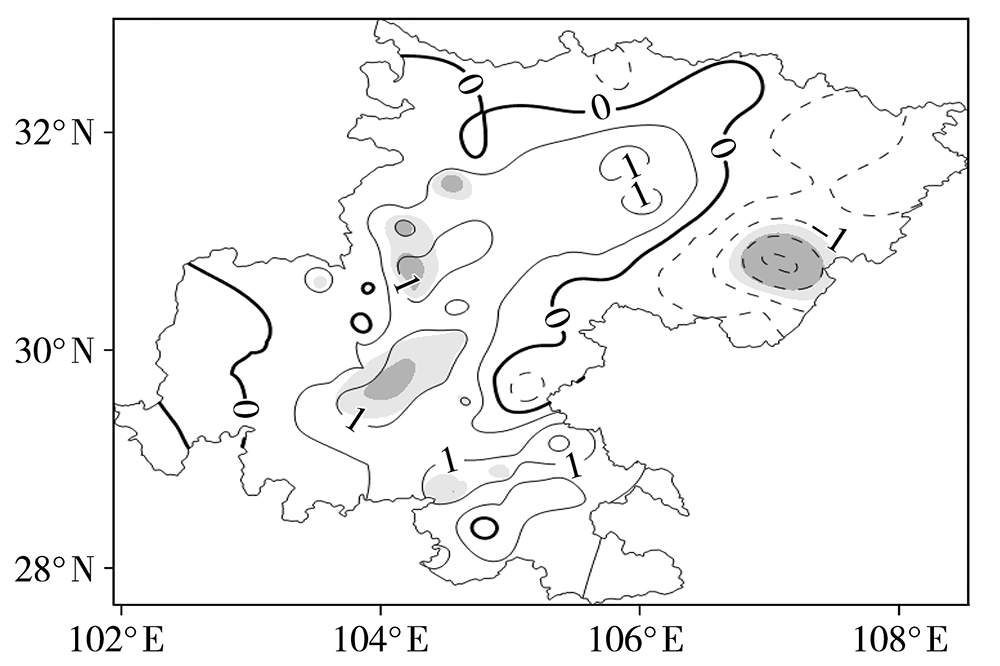

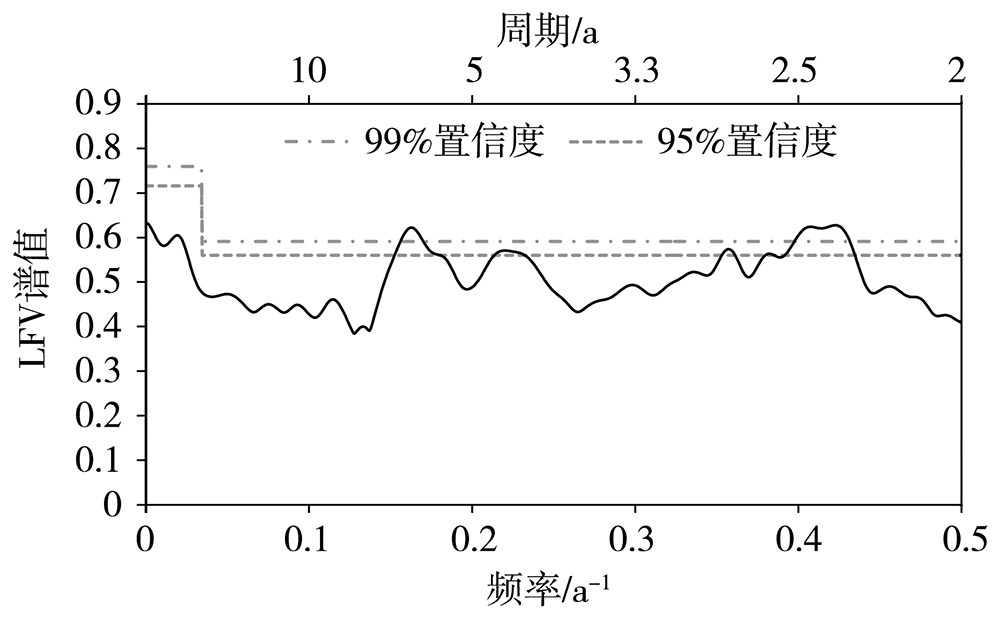

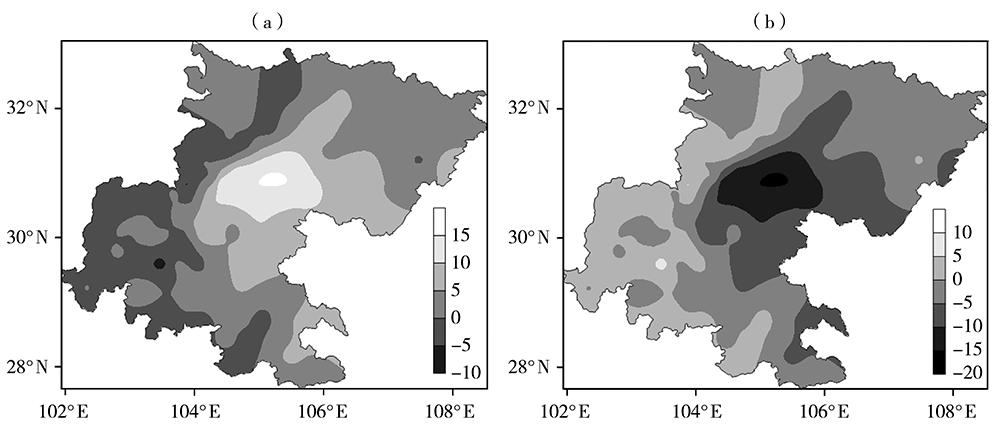

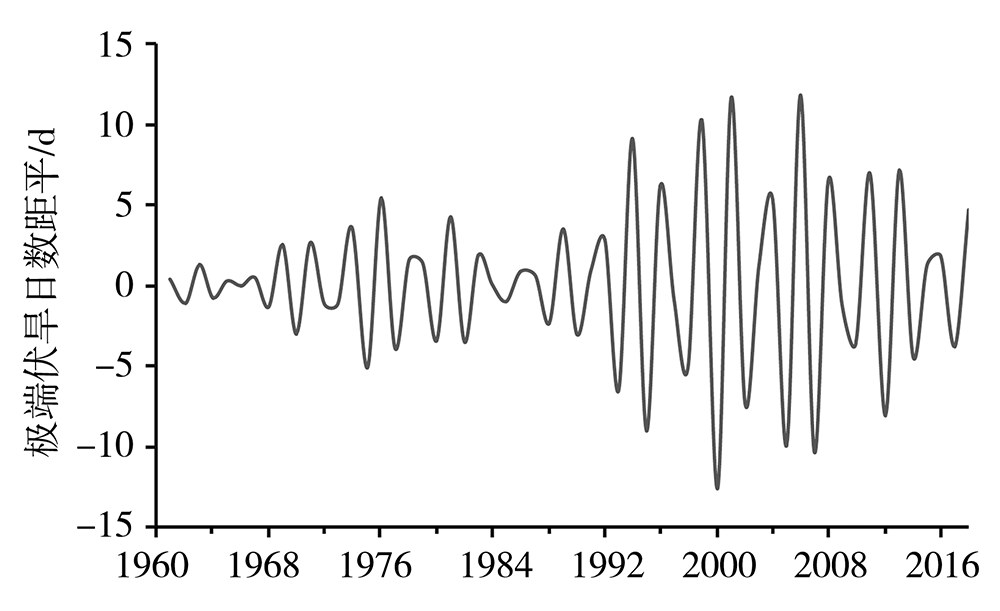

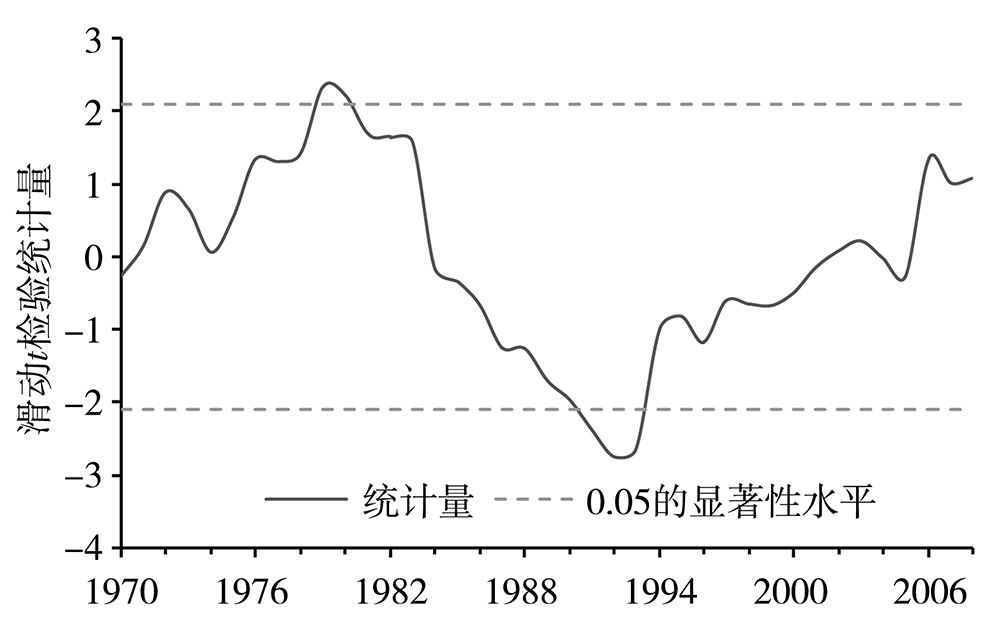

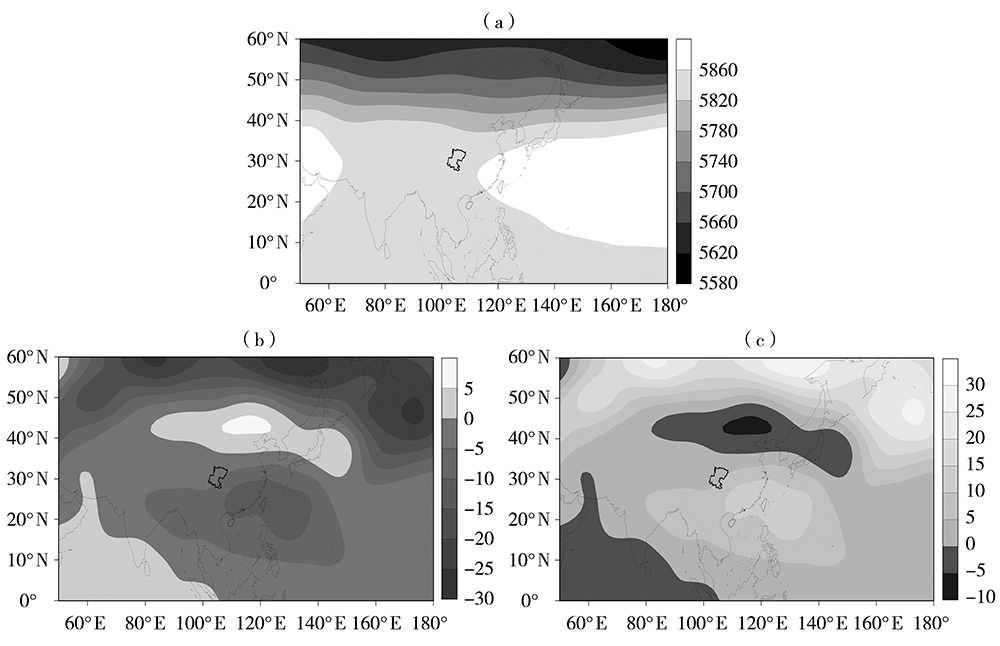

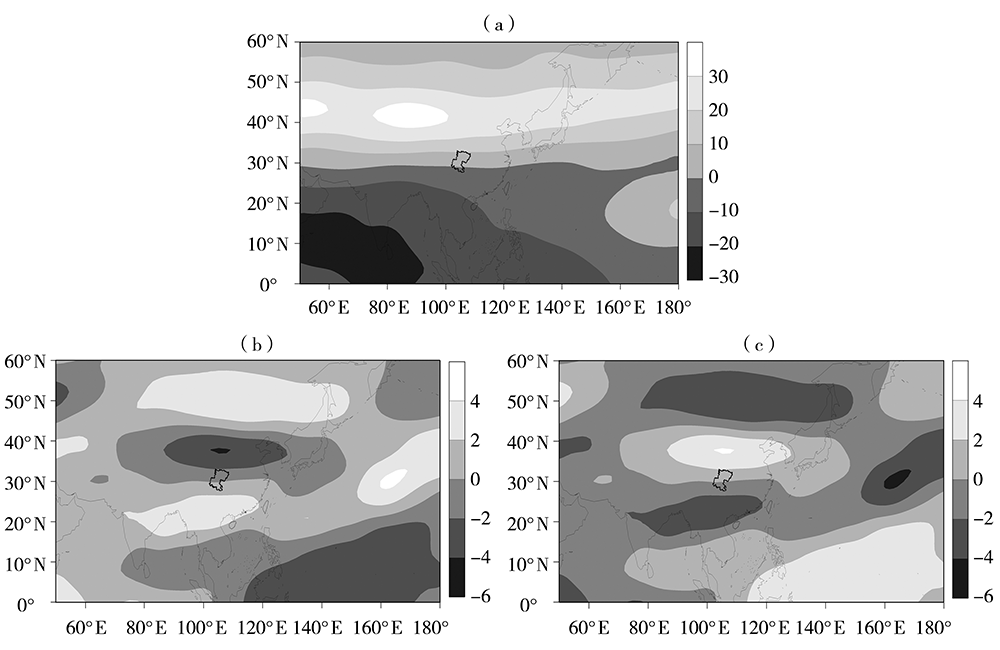

利用1961—2018年四川盆地103站的气象干旱综合指数,采用多锥度奇异值分解、经验正交函数分解等方法,分析四川盆地极端伏旱日数准2 a周期的时空变化特征及其可能的形成原因。结果表明:近58 a来,四川盆地极端伏旱日数的主模态为全区一致变化型,且有明显的年际和年代际变化特征,2.3~2.5 a的年际振荡周期最为显著。准2 a周期的典型循环表现出四川盆地极端伏旱日数多寡交替的循环振荡,大值中心出现在盆地中部,与主模态空间型基本一致,但准2 a周期信号并非一直存在,20世纪60年代末到80年代初信号最强。准2 a周期典型循环的第一年,西太平洋副热带高压脊线和副热带西风急流轴线位置均偏北,四川盆地处于日本南部到中国华南西部水汽异常输送带的西部,并出现异常辐散,不利于降水产生,导致四川盆地极端伏旱日数偏多;第二年的大气环流异常情况与第一年相反,极端伏旱日数偏少。

中图分类号: