干旱气象 ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (6): 910-921.DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639-2024-06-0910

青藏高原暖季移出型低涡发生规律及典型个例发展机制的差异分析

- 1.陕西省大气探测技术保障中心,陕西 西安 710014

2.成都信息工程大学大气科学学院,高原大气与环境四川省重点实验室,四川 成都 610225

3.广东省佛冈县气象局,广东 佛冈 511699

Analysis of the occurrence rules of the moving-out vortex over the Qinghai-Xizang Plateau and the differences in the development mechanism of typical cases in warm seasons

YAN Ruotong1( ), DENG Fengdong1, XU Dongbei2(

), DENG Fengdong1, XU Dongbei2( ), MAI Zhening3

), MAI Zhening3

- 1. Shaanxi Provincial Atmospheric Detection Technical Support Center, Xi’an 710014, China

2. College of Atmospheric Sciences, Chengdu University of Information Technology, Plateau Atmosphere and Environment Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu 610225, China

3. Fogang County Meteorological Bureau of Guangdong Province, Fogang 511699, Guangdong, China

摘要:

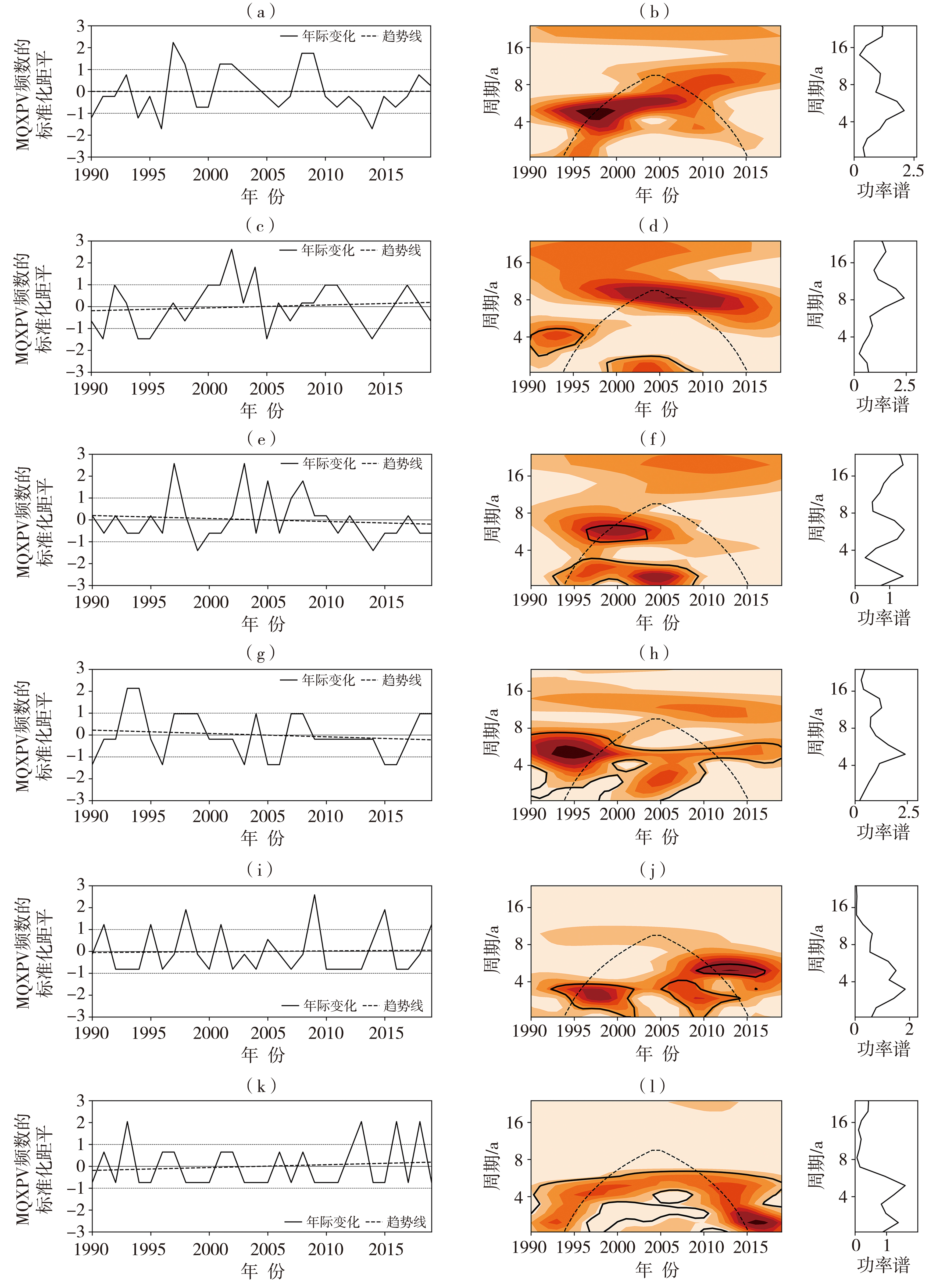

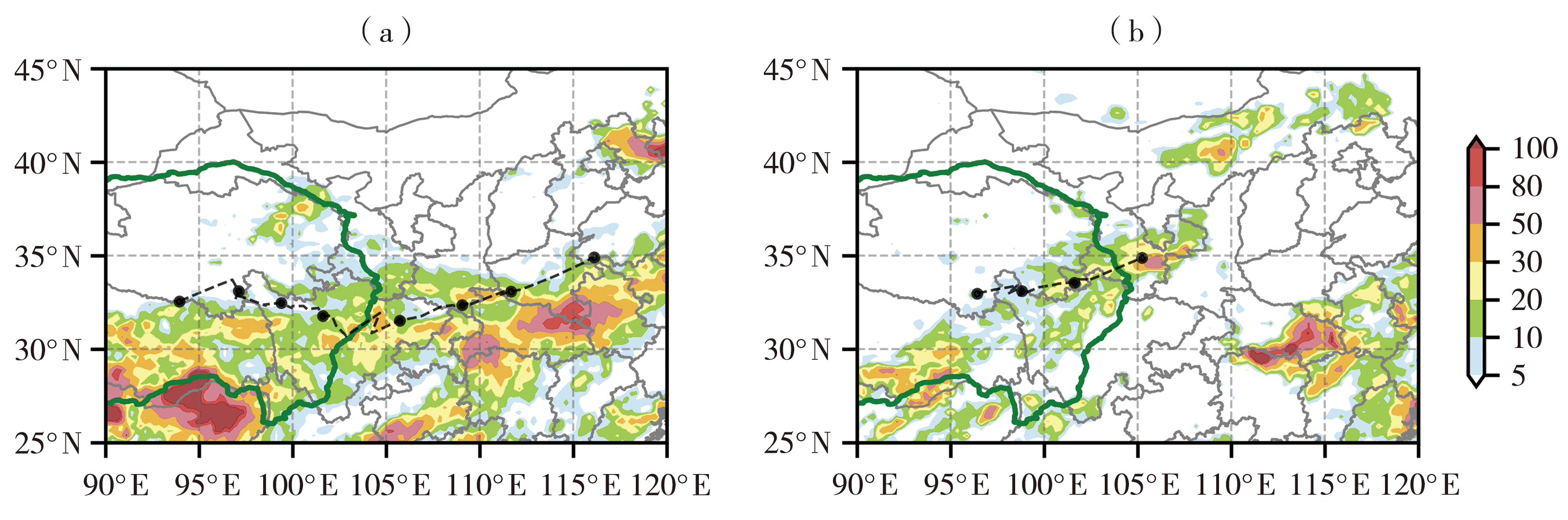

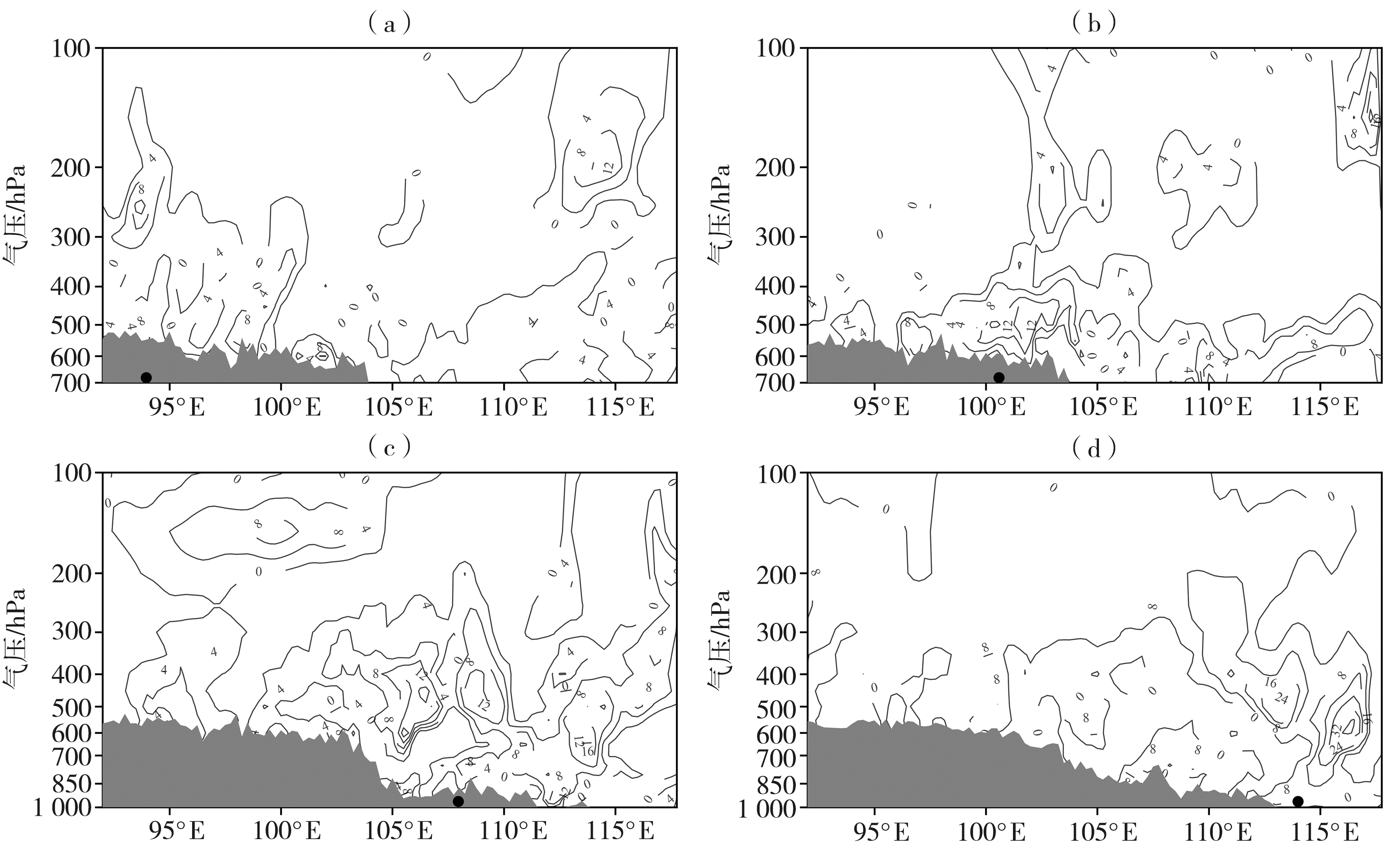

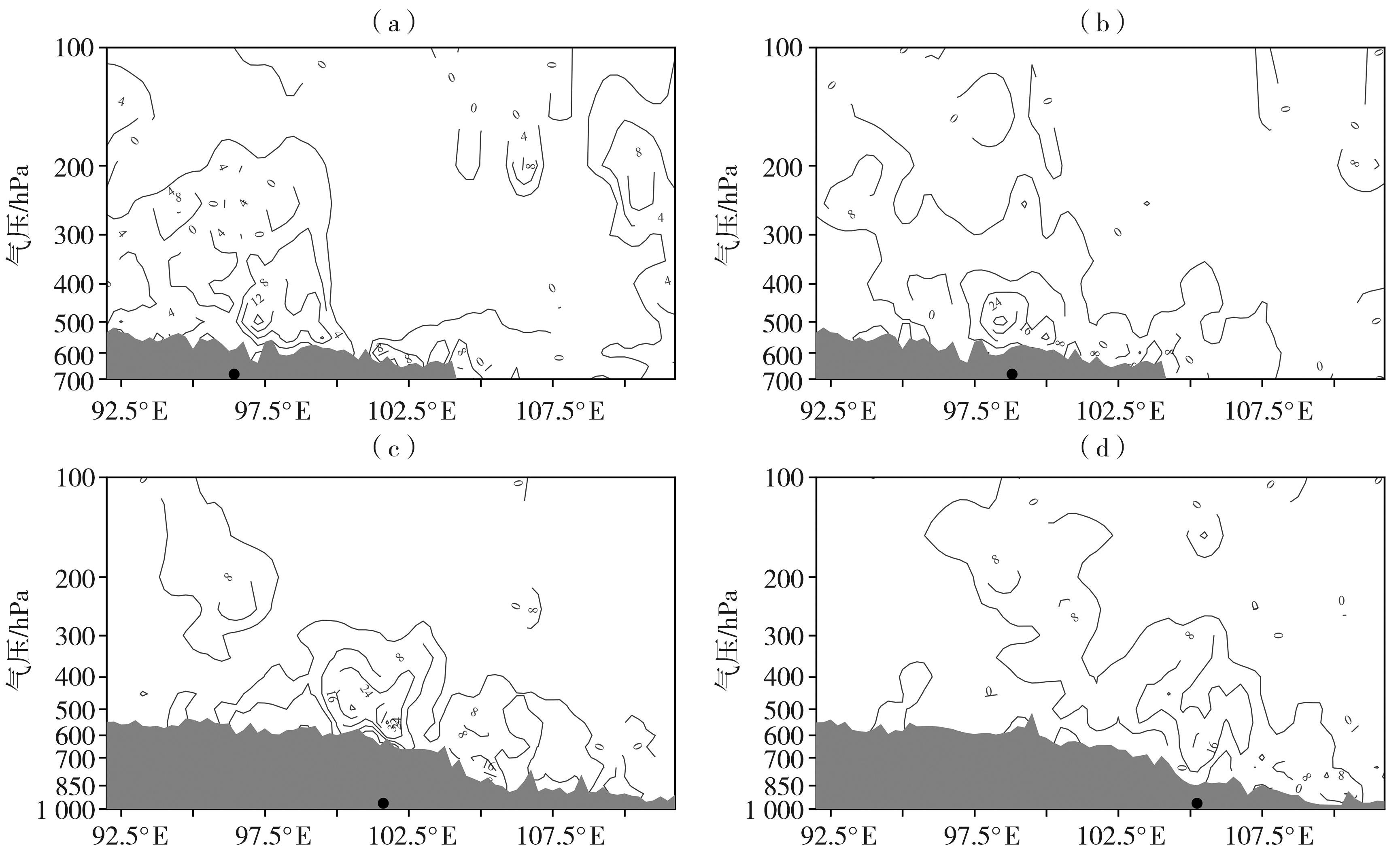

移出高原低涡多引发青藏高原下游地区大范围的暴雨等灾害性天气,针对移出型低涡在移出高原后为何发展或减弱的问题,基于1990—2019年暖季(5—9月)高原低涡数据库、欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)ERA5再分析资料和热带测雨TRMM(Tropical Rainfall Measuring Mission)卫星反演的3B42降水资料,采用气象统计分析、天气学分析和诊断分析等方法,针对移出型高原低涡的发生规律、环流特征及移出发展型和移出减弱型两类低涡典型个例发展机制的异同进行了探讨。结果表明:近30 a来移出型高原低涡频数呈现弱增多趋势,平均每年有6.5次,其中5月移出型低涡最多。根据初生位置分为西部涡、中部涡和东部涡,西部涡的主要源地集中在狮泉河和改则北部,中部涡主要在申扎北部及沱沱河一带,东部涡源地为杂多与曲麻莱一带,其中东部涡最多且移动路径以偏东为主。200 hPa南亚高压范围较大、强度较强,加强了高层的水平辐散及垂直上升运动;500 hPa西太平洋副热带高压较弱,对低涡移动的阻挡作用减弱,均是促使低涡发展东移的原因。移出型高原低涡分为发展和减弱两种类型。对比分析发现,在低涡东移过程中,移出发展型低涡冷暖平流交汇清晰、锋生作用增强,位涡在水平方向上呈西南—东北带状分布,有东传现象,垂直方向上高空正位涡下传明显;移出减弱型低涡多维持暖心结构,移出高原后低涡逐渐脱离位涡大值区,高空正位涡下传趋于不明显。移出发展型低涡降水出现在低涡中心及其南侧,降水强度较强、范围较大;移出减弱型低涡降水强度较弱、范围较小。

中图分类号: