干旱气象 ›› 2021, Vol. 39 ›› Issue (5): 816-823.DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-05-0816

内蒙古马铃薯生育期气候生产潜力时空模拟分析

- 1.内蒙古自治区气象科学研究所,内蒙古 呼和浩特 010051

2.内蒙古自治区人工影响天气重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010051

3.内蒙古自治区气候中心,内蒙古 呼和浩特 010051

4.安徽省气候中心,安徽 合肥 230000

5.呼和浩特职业学院,内蒙古 呼和浩特 010051

Spatio-temporal Simulation and Analysis of Potato Climatic Production Potential During the Growing Period in Inner Mongolia

YANG Litao1,2,3( ),WANG Sheng4,JIANG Xiangping5(

),WANG Sheng4,JIANG Xiangping5( )

)

- 1. Research Institute of Meteorological Science of Inner Mongolia Autonomous Region, Hohhot 010051, China

2. Key Laboratory of Weather Modification of Inner Mongolia Autonomous Region, Hohhot 010051, China

3. Climate Center of Inner Mongolia Autonomous Region, Hohhot 010051, China

4. Climate Center of Anhui Province, Hefei 230000, China

5. Hohhot Vocational College, Hohhot 010051, China

摘要:

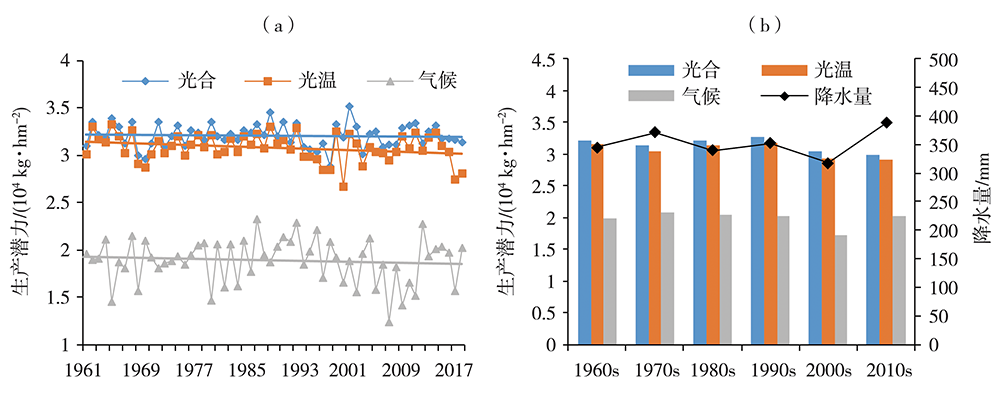

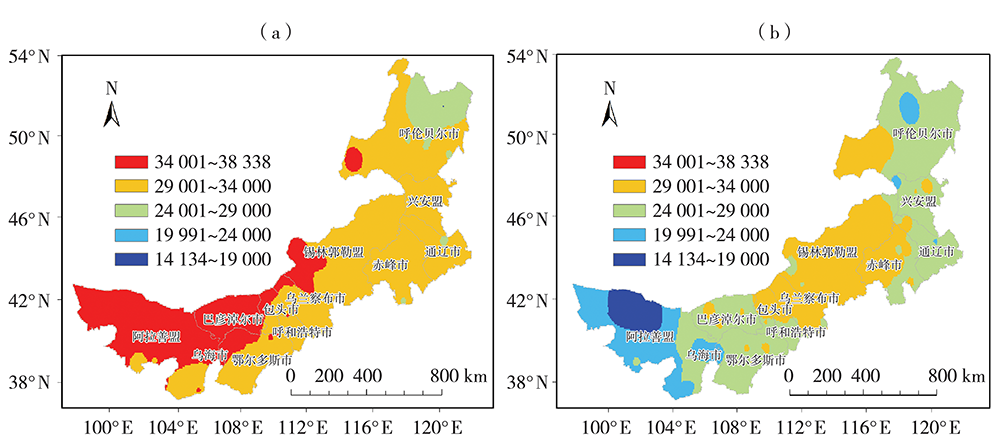

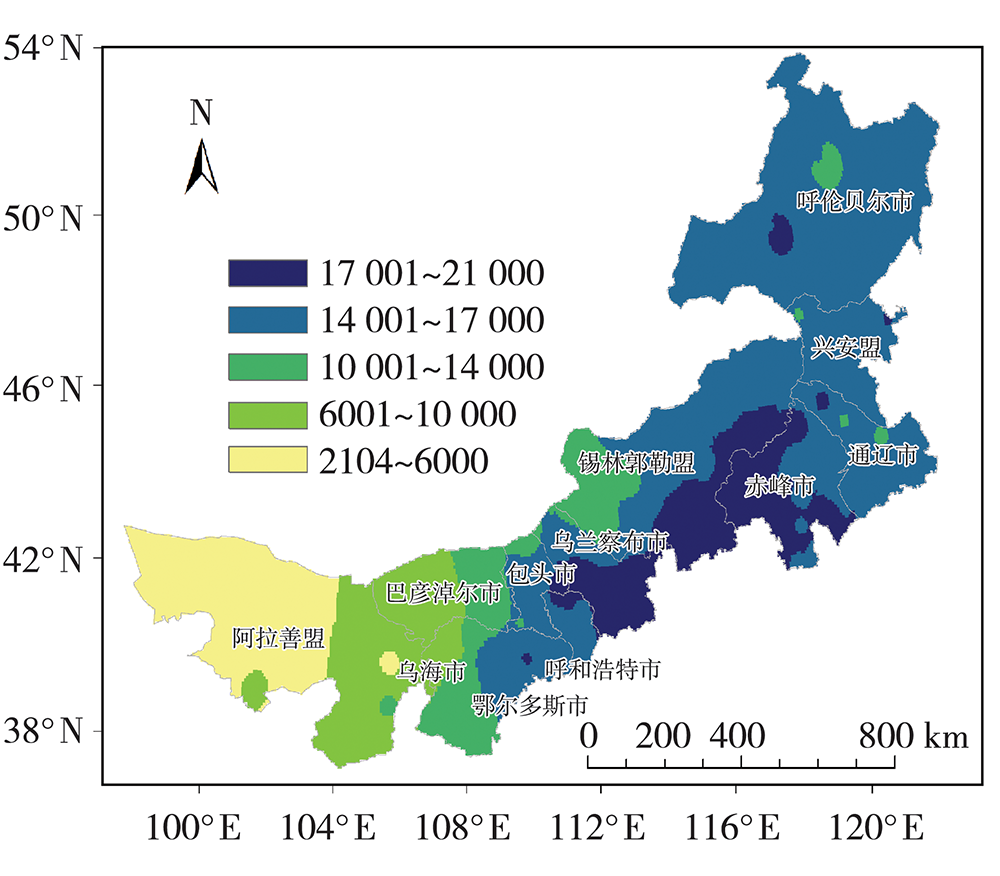

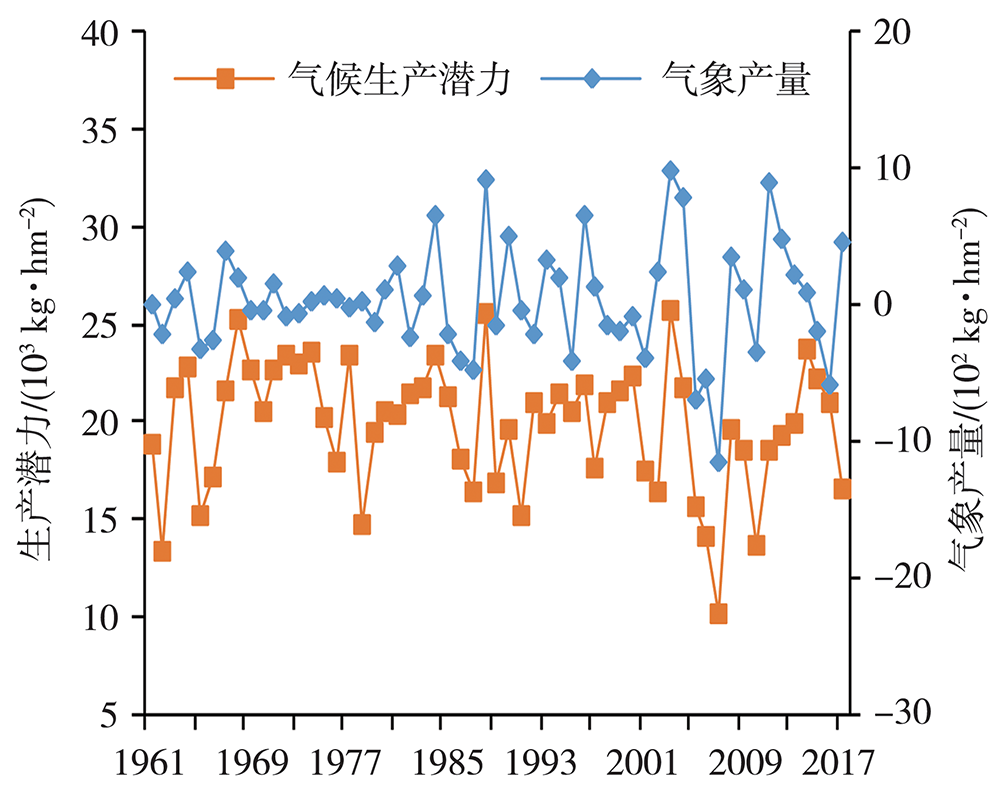

利用1961—2018年内蒙古自治区119个气象站常规气象观测资料和1981—2018年11个农气站马铃薯生育期观测资料,采用逐级订正法,模拟分析马铃薯生育期气候生产潜力的时空变化特征,探讨马铃薯气候生产潜力对辐射、气温、降水变化的响应。结果表明:(1)内蒙古马铃薯生育期气候生产潜力多年平均为18 889 kg·hm-2,明显低于光合(32 095 kg·hm-2)和光温(30 829 kg·hm-2)两级生产潜力。(2)近58 a各级生产潜力均呈不显著减小趋势,且年际波动较大,其中气候生产潜力的年代际波动幅度更大,其变化与降水量变化存在显著正相关。(3)内蒙古马铃薯生育期光合生产潜力自西向东递减,光温生产潜力东西两侧低、中部高,而气候生产潜力高值区主要在中部偏南地区。(4)内蒙古大部地区马铃薯生育期气候生产潜力呈减小趋势,仅呼伦贝尔市中北部、兴安盟西北部、锡林郭勒盟东北部及赤峰市西部等地区为增大趋势。(5)辐射变化对马铃薯生育期气候生产潜力影响大部地区不明显。气温变化对马铃薯生育期气候生产潜力影响多为负效应,中西部大部地区和东南部地区负效应最为明显;正效应仅集中在呼伦贝尔市中北部、兴安盟西北部地区。内蒙古西部大部地区、呼和浩特市、赤峰市西部及兴安盟东部等地区降水变化对马铃薯生育期气候生产潜力的影响为正效应,而乌兰察布市南部、赤峰市东部和呼伦贝尔市西部和东部等地区为负效应。

中图分类号: