0 引言

IPCC第六次评估报告指出,全球变暖不仅使地表温度不断升高,还使水循环过程不断加快,极端降水事件也愈发频繁(Muller and Takayabu,2020),由此引发的洪涝、泥石流等次生灾害严重危害人民群众生命和财产安全(王艳君等,2014)。中国作为全球气候变化的敏感区域之一,近半个世纪以来极端降水量、极端降水频次总体都在增加(卢珊等,2020;江洁等,2022),但极端降水特征也存在明显的区域性差异,如西北西部、华东、华南(杨金虎等,2008;卢珊等,2020)以及西南(袁文德等,2014)地区极端降水量和频次以增多为主,而西北东部(杨金虎等,2007)、东北(梁丰等,2016)、华北(宋扬等,2024)地区则以减少为主。另外,同一地区极端降水也往往存在明显的阶段性变化(杨金虎等,2008),且不同区域影响极端降水的关键大气环流和海温因子也并不一致(李威和翟盘茂,2009;张雯等,2023),因此区域极端降水及其关键因子的相关研究仍需加强,以期为地区极端降水预报预测和洪涝灾害风险防控提供更有力的科技支撑。

甘肃地处三大高原交汇地带,受季风带和西风共同影响,对气候变化的响应尤为敏感(张强等,2019),近年来极端气候事件总体趋多趋强(张皓,2018),导致的灾害损失也明显增加(韩兰英等,2019;胡倩等,2019)。尤其最近几年,无论是降水充沛的陇南地区还是降水稀少的河西西部,极端降水事件都给人民生命财产造成了严重损失(庆丰,2023;张强等,2023)。研究表明,甘肃省极端降水和暴雨日数近50 a来总体呈增多趋势,尤以7月最为显著(马中华等,2012;胡倩等,2019)。王军德等(2022)对世界气象组织气候变化检测和指数专家组(Expert Team on Climate Change Detection and Indices,ETCCDI)定义的11个极端降水指数进行了分析,发现除2个持续性指数外,甘肃省极端降水的强度、相对和绝对指数均呈显著上升趋势,但各类指数发生突变的年份并不一致。甘肃极端降水存在明显的区域差异,一致性异常分布是该区域夏季强降水总量最主要的空间模态(张小明等,2008);河西走廊地区最大连续降水日数在增多、降水强度也在上升(折远洋等,2020),大雨和暴雨日数也呈增多趋势(贾文雄,2012);而河东黄土高原地区极端降水总量则呈显著下降趋势(杨东等,2012)。上述针对甘肃省极端降水的研究主要侧重于降水量级和频次的分析,选取的指标较为单一,选用的站点普遍较少;其次,大尺度环流异常作为西北地区降水异常的主要因素之一,其影响也存在明显的区域差异,但目前缺乏定量化的归因研究(丁一汇等,2023;张强等,2023;张雯等,2023);另外,在西北地区东、西部降水量呈“跷跷板”反向变化(张强等,2019;张强等,2020)的背景下,甘肃东、西部极端降水是否也存在明显的区域差异?大尺度环流异常对甘肃极端降水有多大影响?

本研究选用甘肃省58个国家基本气象站1961—2022年均一化逐日降水资料,在ETCCDI极端降水指数的基础上,结合强降水事件的频次、强度和贡献率共12个指数,分析讨论甘肃全省以及河西、河东地区极端降水指数的时空变化特征,并运用地理探测器量化大尺度气候因子对极端降水的贡献率,以期提高对甘肃极端降水机理的认识。

1 资料与方法

1.1 数据资料

所用气象观测数据是从中国气象数据网(http://data.cma.cn)获取的1961—2022年甘肃省逐日均一化降水数据,同时考虑到气象站观测数据的时间序列长度和完整性,最终选取甘肃省58个国家基本气象站数据。此外,为更客观反映甘肃省极端降水指数的区域变化特征,且便于气象业务参考应用,参考《甘肃省气象地理规划规范》 (甘肃省气象局,气办发〔2022〕19号,2022年。)和陈丽丽等(2013)相关研究,将甘肃分为河西地区和河东地区,一并分析全省及区域极端降水指数时空特征,站点分布和区域划分见图1。选取15个表征大气环流和海表温度的大尺度气候因子,分析其与极端降水之间的关系(表1),数据来源于国家气候中心。

图1

表1 研究选取的大尺度气候因子

Tab.1

| 因子类型 | 因子名称 | 英文名称 | 英文简称 |

|---|---|---|---|

| 大气环流 指数 | 西太平洋副高面积指数 | Western Pacific Subtropical High Area Index | WPSHA |

| 西太平洋副高脊线位置指数 | Western Pacific Subtropical High Ridge Position Index | WPSHRP | |

| 南海副高面积指数 | South China Sea Subtropical High Area Index | SCSSHA | |

| 南海副高脊线位置指数 | South China Sea Subtropical High Ridge Position Index | SCSSHRP | |

| 西藏高原-2指数 | Tibet Plateau Region-2 Index | TPR-2 | |

| 亚洲纬向环流指数 | Asian Zonal Circulation Index | AZI | |

| 亚洲经向环流指数 | Asian Meridional Circulation Index | AMI | |

| 北极涛动指数 | Arctic Oscillation Index | AO | |

| 北大西洋涛动指数 | North Atlantic Oscillation Index | NAO | |

| 太平洋—北美遥相关型指数 | Pacific/ North American Pattern Index | PNA | |

| 海表温度 指数 | 大西洋多年代际振荡指数 | Atlantic Multi-decadal Oscillation Index | AMO |

| 东部型ENSO指数 | Nino Eastern Pacific Index | NEP | |

| 中部型ENSO指数 | Nino Central Pacific Index | NCP | |

| 热带印度洋全区一致海温模态指数 | Indian Ocean Basin-Wide Index | IOBW | |

| 热带印度洋海温偶极子指数 | Tropic Indian Ocean Dipole Index | IOD |

1.2 极端降水指数定义

在选取ETCCDI定义的9个极端降水指数(表2)基础上,再结合强降水总量(R95p)中采用的阈值(1991—2020年日降水量大于等于1 mm的降水事件按升序排列,第95%分位数的日降水量,即为强降水事件阈值),进一步定义强降水事件的频次、强度、贡献率3项指标,以期更全面认识甘肃省极端降水的时空特征。

表2 极端降水指数及其定义

Tab.2

| 类型 | 简称 | 名称 | 定义 | 单位 |

|---|---|---|---|---|

| ETCCDI 指数 | CDD | 持续干燥指数 | 日降水量<1 mm的最长连续日数 | d |

| CWD | 持续湿润指数 | 日降水量≥1 mm的最大持续日数 | d | |

| PRCPTOT | 年降水总量 | 日降水量≥11 mm的年累积降水量 | mm | |

| SDII | 日降水强度 | 降水量≥1 mm的总量与日数之比 | mm·d-1 | |

| Rx1day | 最大1 d降水量 | 年最大日降水量 | mm | |

| Rx5day | 最大5 d降水量 | 年最大连续5 d的降水量 | mm | |

| R10mm | 大雨日数 | 日降水量≥10 mm的总日数 | d | |

| R20mm | 极端大雨日数 | 日降水量≥20 mm的总日数 | d | |

| R95p | 强降水总量 | 日降水量>95%分位值的年累积降水量 | mm | |

| 补充 指数 | R95n | 强降水频次 | 日降水量>95%分位值的年累积次数 | 次 |

| R95i | 强降水强度 | R95p与R95n之比 | mm·次-1 | |

| R95c | 强降水贡献率 | R95p占PRCPTOT的比重 | % |

1.3 主要分析方法

地理探测器是一种新兴统计学方法,用于探测数据空间分异性特征并揭示其背后的驱动因子,其核心思想基于这样的假设:如果某个自变量X对某个因变量Y有重要影响,那么自变量和因变量的空间分布应该具有相似性(王劲峰和徐成东,2017)。地理探测器通过对异质性进行分层或分类来检测Y和X之间分布模式的一致性,以衡量X对Y的解释程度,这种异质性可体现为空间、时间或其他维度特征,其包含因子探测器、交互作用探测器、生态探测器和风险探测器4个子模块(Wang et al.,2022)。相关研究(Wang et al.,2022;Wei et al.,2023;Liang et al.,2025)已运用地理探测器中的因子探测和交互作用探测,量化大尺度气候因子对区域极端降水的贡献率。

因子探测,即探测自变量X(如大尺度气候因子)多大程度上解释了因变量Y(如极端降水指数)的空间分异,用q值度量,其计算公式(王劲峰和徐成东,2017)如下:

式中:h=1,...,L,L为变量Y或因子X的分层(Strata),即分类或分区;

交互作用探测,即判断两个自变量(如大尺度气候因子X1和X2)是否存在交互作用及其对因变量Y(如极端降水指数)的作用强度,其结果有5种类型(王劲峰和徐成东,2017):

非线性减弱:

单因子非线性减弱:

双因子增强:

独立作用:

非线性增强:

采用R语言中地理探测器包“Geodetector”进行因子探测和交互探测分析。需要说明的是,地理探测器要求自变量X为类型量,因此分析前需要对大尺度气候因子通过离散化进行分层或分类。基于q值最大化原则,需要对比K均值聚类法、自然断点法、等间距法等多种分类方法的效果最终确定离散化方法,该步骤也在Geodetector中实现。

2 极端降水时空特征

2.1 极端降水时间变化特征

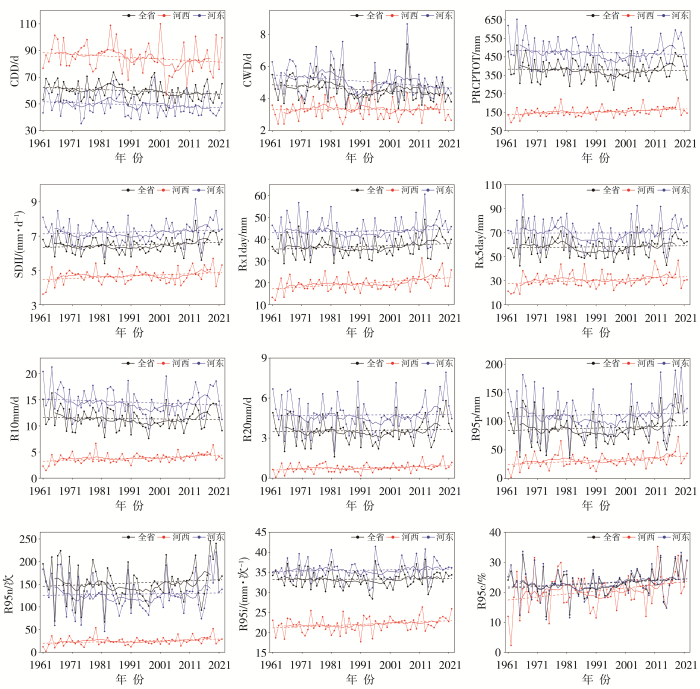

2.1.1 极端降水指数的时间变化趋势

图2为1961—2022年甘肃省、河西及河东地区区域平均极端降水指数的年际、年代际变化及线性趋势,气候倾向率见表3。可以看出,全省持续干燥日数(CDD)和持续湿润日数(CWD)在近62 a均呈下降趋势,下降速率分别为0.84、0.10 d·(10 a)-1,且CWD呈显著下降趋势(P<0.05)。年降水总量(PRCPTOT)呈下降趋势,下降速率为1.20 mm·(10 a)-1;而日降水强度(SDII)、日最大降水量(Rx1day)和5 d最大降水量(Rx5day)均呈上升趋势,上升速率分别为0.05 mm·d-1·(10 a)-1、0.43和0.29 mm·(10 a)-1,说明单日降水事件的极端性较连续性降水事件在增强。大雨日数(R10mm)呈下降趋势,下降速率为0.08 d·(10 a)-1,而极端大雨日数(R20mm)呈上升趋势,上升速率为0.03 d·(10 a)-1,说明降水日数的极端化趋势也在增加。表征强降水事件的雨量(R95p)、频次(R95n)、强度(R95i)和贡献率(R95c)4个指数均呈上升趋势,上升速率分别为1.43 mm·(10 a)-1、2.38 次·(10 a)-1、0.04 mm·次-1·(10 a)-1和0.50%·(10 a)-1 ,说明甘肃省强降水事件整体趋多趋强,且强降水事件对年降水总量的贡献在变大。总体来看,甘肃省极端降水指数除持续性指标在下降以外,其余强度、频次和贡献率指数以上升为主。尤其是在年降水总量和大雨日数呈下降趋势的情况下,强降水总量和极端大雨日数反而呈上升趋势,且强降水总量的上升速率大于年降水总量的下降速率,说明甘肃省降水的雨日和雨量极端化程度均在加剧。

图2

图2

1961—2022年甘肃省、河西及河东地区极端降水指数变化趋势

(点线为年际变化,虚线为线性变化趋势,粗实线为9 a滑动平均)

Fig.2

Temporal trends of extreme precipitation indices in Gansu Province, Hexi and Hedong regions during 1961-2022

(Dotted lines indicate the interannual variation, dashed lines indicate the linear trend, thick solid lines indicate the 9-year moving average)

表3 1961—2022年甘肃省、河西及河东地区极端降水指数气候倾向率

Tab.3

| 区域 | CDD/ [d·(10 a)-1] | CWD/ [d·(10 a)-1] | PRCPTOT/ [mm·(10 a)-1] | SDII/ [mm·d-1·(10 a)-1] | Rx1day/ [mm·(10 a)-1] | Rx5day/ [mm·(10 a)-1] |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全省 | -0.84 | -0.100* | -1.20 | 0.05 | 0.43 | 0.29 |

| 河东 | -0.72 | -0.130 | -3.81 | 0.04 | 0.25 | 0.02 |

| 河西 | -1.16 | -0.002 | 5.09* | 0.07 | 0.84* | 0.94* |

| 区域 | R10mm/ [d·(10 a)-1] | R20mm/ [d·(10 a)-1] | R95p/ [mm·(10 a)-1] | R95n/ [次·(10 a)-1] | R95i/ [mm·次-1·(10 a)-1] | R95c/ [%·(10 a)-1] |

| 全省 | -0.08 | 0.03 | 1.43 | 2.38 | 0.04 | 0.50 |

| 河东 | -0.19 | 0.02 | 1.02 | 0.86 | 0.10 | 0.45 |

| 河西 | 0.19* | 0.05* | 2.40* | 1.52* | 0.30* | 1.00* |

注:*表示通过0.05的显著性检验。

分区域来看,河西和河东地区CDD均呈不显著下降趋势,下降速率分别为1.16、0.72 d·(10 a)-1;河西地区CWD变化趋势不明显,河东地区CWD呈下降趋势,下降速率为0.13 d·(10 a)-1。PRCPTOT和R10mm在河西和河东呈反向变化,河西均显著上升,上升速率分别为5.09 mm·(10 a)-1和0.19 d·(10 a)-1;河东均不显著下降,下降速率分别为3.81 mm·(10 a)-1和0.19 d·(10 a)-1,说明全省年降水总量和大雨日数的下降由河东地区下降导致。SDII在河西和河东地区均呈不显著上升趋势,上升速率分别为0.07、0.04 mm·d-1·(10 a)-1。其余7个指数在河西均呈显著上升趋势、河东均呈不显著上升,且河西上升速率均比河东大,其中上升速率最大的指数为R95p,达2.40 mm·(10 a)-1。说明近62 a河西和河东地区极端降水均呈增多增强趋势,且河西增加趋势更显著、增加幅度更剧烈。

通过9 a滑动平均曲线来看,全省极端降水指数年代际波动明显:CDD和CWD主要呈“上升、下降”的往复变化趋势;其余指数则呈现先波动下降后波动上升的“V”字型变化,各指数转折上升的拐点主要出现在20世纪80年代中期和90年代后期两个时段。分区域来看,河东地区年代际变化趋势和全省变化趋势类似;河西地区,CDD和CWD与全省趋势类似,其余指数呈“上升、下降、上升”的“N”字型变化趋势,但总体上波动上升趋势明显,各指数转折下降的拐点主要出现在20世纪70年代末期到80年代初期,转折上升的拐点主要出现在20世纪80年代中期、90年代初期和后期3个时段。

2.1.2 极端降水指数的均值突变特征

基于滑动秩和检验的均值突变结果(表4)显示,全省CDD和CWD分别在1990年和1987年突变减小;SDII、Rx1day、R95p均在2011年突变增加,其中年平均R95p突变后增加了17.1 mm;R95c则在2004年突变增加。河西地区除CWD外,其余极端指数均出现了突变;CDD在2004年突变减小,其余指数均突变增加,其中,Rx5day、R95i、PRCPTOT、R10mm和Rx1day分别在1972、1993、1993、2008、2010年出现突变,SDII、R20mm、R95p、R95n和R95c均在2012年出现突变;突变后河西地区PRCPTOT增加了16.3 mm、R95p增加了11.9 mm、R95n增加了7.4 次。河东地区R10mm、CWD、CDD分别在1972、1987、1990年突变减小,其中R10mm突变后减少1.7 d;SDII在2011年突变后增加0.4 mm·d-1。

表4 极端降水指数均值突变年份及突变前后均值差值

Tab.4

| 极端指数 | 突变年份 | 突变后较突变前的均值差值 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全省 | 河西 | 河东 | 全省 | 河西 | 河东 | |

| CDD/d | 1990 | 2004 | 1990 | -4.0 | -4.9 | -3.3 |

| CWD/d | 1987 | 1987 | -0.5 | -0.7 | ||

| PRCPTOT/mm | 1993 | 16.3 | ||||

| SDII/(mm·d-1) | 2011 | 2012 | 2011 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

| Rx1day/mm | 2011 | 2010 | 2.9 | 3.9 | ||

| Rx5day/mm | 1972 | 4.1 | ||||

| R10mm/d | 2008 | 1972 | 0.6 | -1.7 | ||

| R20mm/d | 2012 | 0.3 | ||||

| R95p/mm | 2011 | 2012 | 17.1 | 11.9 | ||

| R95n/次 | 2012 | 7.4 | ||||

| R95i/(mm·次-1) | 1993 | 1.0 | ||||

| R95c/% | 2004 | 2012 | 2.5 | 5.1 | ||

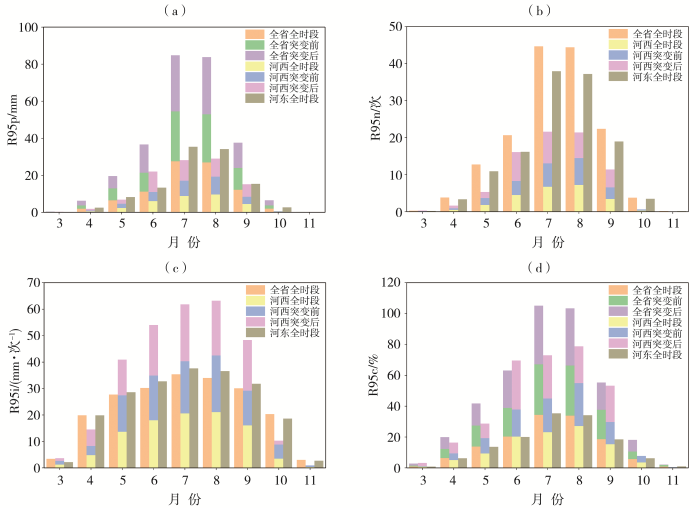

2.1.3 强降水事件的年内变化特征

甘肃暴雨洪涝灾害主要由强降水事件引发,因此分析强降水事件雨量(R95p)、频次(R95n)、强度(R95i)和贡献率(R95c)4个指数的年内变化特征。从图3可见,全省近62 a强降水事件出现在3—11月,呈单峰型分布,主要集中在5—9月,尤以7月和8月最多最强,6月和9月次之。7月R95p为27.6 mm、R95n为44.6 次,分别占全年R95p和R95n的31.2%和29.2%,R95i和R95c则分别为35.4 mm·次-1和34.4%;8月R95p为26.9 mm(占全年30.4%)、R95n为44.4 次(占全年29.0%)、R95i为34.0 mm·次-1、R95c为33.9%。河东各月指数均比河西高,且分布特征与全省一致;河西4个指数均在8月最大,7月次之,其余指数分布特征与全省和河东一致。进一步分析均值突变的极端降水指数在突变前后的变化特征,发现突变后全省R95p和R95c的均值在3—8月和10月都有增加,而在11月减少,9月R95p增加而R95c减小;河西地区R95p、R95n、R95i、R95c在4月、6—7月和9月均值都增加;5月、10月和11月均值都减少;3月仅R95i突变后均值减小,其余3个指数均值都增加;8月仅R95p突变后均值增加,其余3个指数均值都减小。另外,河西各指数年内最大值出现月份从突变前的8月均变为突变后的7月。

图3

图3

1961—2022年甘肃强降水事件降水总量(a)、频次(b)、强度(c)和贡献率(d)及其突变前后逐月分布特征

Fig.3

Monthly variations of R95p (a), R95n (b), R95i (c) and R95c (d) during 1961-2022 and before and after their abrupt changes in Gansu Province

从变化趋势(表5)看,全省强降水事件各项指数在4—6月和10月均呈上升趋势,9月和11月呈下降趋势,3月、7月和8月4个指数增减趋势并不一致。其中,6月R95p和R95c、8月和9月R95i的变化趋势均通过了显著性检验(P<0.05)。总的来看,全省强降水事件呈增多增强趋势的月份多于呈减小减弱趋势的月份,其中6月上升速率最大,9月下降速率最大。分区域来看,两地区各项指数在4月和6—7月均呈上升趋势、在11月均呈下降趋势,9月河西上升而河东下降、10月河西下降而河东上升,其余月份不同指数增减趋势不一;其中河西地区R95p、R95n和R95c在6—7月和9—10月均呈显著变化。全省及河西地区强降水指数均值突变的年份主要在21世纪10年代初期,突变后的年份仅10 a左右,样本量较小会导致线性回归结果的不确定性较大(Jenkins and Quintana-Ascencio,2020),因此不再对比突变前后线性趋势的变化情况。

表5 1961—2022年甘肃省、河西及河东地区各月强降水事件降水总量、频次、强度和贡献率的气候倾向率

Tab.5

| 月份 | R95p/ [mm·(10 a)-1] | R95n/ [次·(10 a)-1] | R95i/ [mm·次-1·(10 a)-1] | R95c/ [%·(10 a)-1] | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全省 | 河西 | 河东 | 全省 | 河西 | 河东 | 全省 | 河西 | 河东 | 全省 | 河西 | 河东 | |

| 3 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.41 | 0.11 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.06 |

| 4 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 1.79 | 0.87 | 1.59 | 0.68 | 1.04 | 0.78 |

| 5 | 0.07 | -0.18 | 0.17 | 0.19 | -0.13 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.13 | 0.19 | -0.29 | 0.13 |

| 6 | 1.29* | 0.92* | 1.44* | 2.00 | 0.61* | 1.39 | 0.61 | 1.48 | 0.66 | 1.77* | 2.79* | 1.69* |

| 7 | 0.45 | 0.82* | 0.30 | 0.94 | 0.60 * | 0.34 | -0.17 | 0.36 | 0.08 | 0.87 | 2.40* | 1.09 |

| 8 | 0.18 | 0.05 | 0.24 | -0.11 | -0.10 | -0.01 | 0.51* | -0.35 | 0.42 | 0.65 | 0.03 | 1.47 |

| 9 | -0.98 | 0.77* | -1.71 | -1.20 | 0.54* | -1.74 | -0.84* | 1.35* | -0.81* | -0.97 | 2.96* | -1.09 |

| 10 | 0.40 | -0.10* | 0.61 | 0.53 | -0.07* | 0.60 | 0.14 | -1.31* | 1.07 | 0.90 | -1.65 * | 1.13 |

| 11 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.09 | -0.01 | -0.08 | -0.78 | -0.16 | -0.62 | -0.28 | -0.14 | -0.32 |

注:*表示通过0.05的显著性检验。

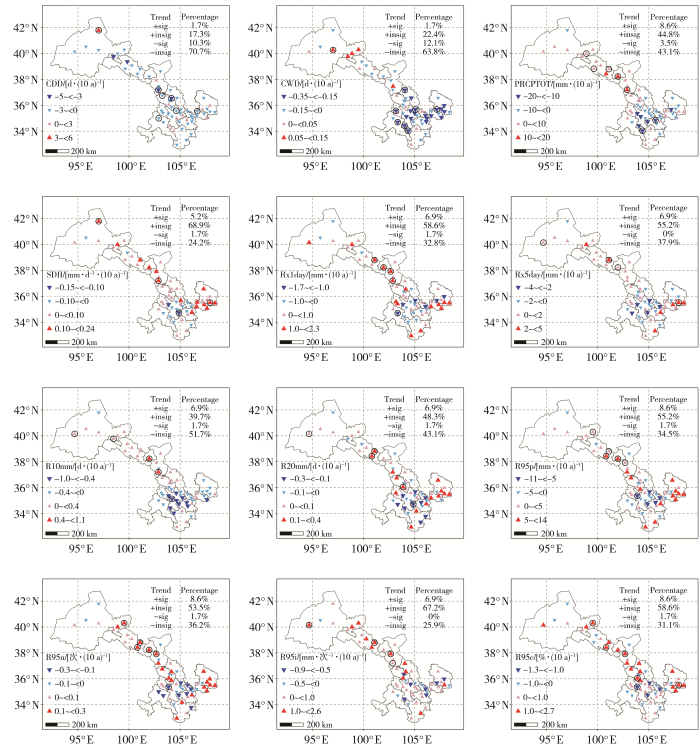

2.2 极端降水空间变化特征

图4为1961—2022年甘肃省极端降水指数气候倾向率的空间分布。可以看出,CDD、CWD和R10mm呈下降趋势的站点比例高于呈上升趋势的站点,分别占全部站点的81.0%、75.9%和53.4%;其余指数呈上升趋势的站点更多,除PRCPTOT(53.4%)和R20mm(55.2%)外,其他指数呈上升趋势的站点比例均在60.0%以上,其中SDII和R95i最高,均为74.1%。

图4

图4

1961—2022年甘肃省极端降水指数气候倾向率空间分布

(红色和蓝色三角分别表示上升和下降趋势,三角大小代表变化趋势大小,圆圈表示趋势通过0.05显著性检验,右上角数字表示呈某一趋势的站点数占总站点数的百分比)

Fig.4

Spatial distribution of extreme precipitation indices’ climate tendency rates in Gansu Province during 1961-2022

(The red and the blue triangles indicate the increasing and decreasing trend, respectively; the size of the triangle indicates the magnitude of the trend, the circles indicate the trends passing the significance test at 0.05; the number on the upper right corner indicates the percentage of sites with a certain trend among the total number of sites)

除酒泉北部、定西东南部和陇东南地区局部外,CDD在省内大部地区以下降为主,10.3%的站点呈显著下降趋势。CWD在河西地区中西部多个站点上升速率较大,其余大部以下降为主,且12.1%的站点呈显著下降趋势,均出现在河东地区。

PRCPTOT呈上升趋势的站点略多于下降趋势的站点,下降趋势的站点主要集中在陇中及陇东地区东部;河西地区除马鬃山外,其余站点均呈上升趋势;8.6%的站点呈显著上升趋势,均出现在河西地区。SDII减小的站点主要集中在定西大部、天水中西部及陇南西北部,省内其余大部以增加为主,5.2%的站点呈显著上升趋势。Rx1day下降的站点主要在定西大部、甘南东北部、庆阳中部和西南部、天水中西部和陇南西北部,省内其余地方以上升为主;有6.9%的站点呈显著上升,均在河西地区中东部。Rx5day变化趋势的空间分布形态和Rx1day相似,也有6.9%的站点呈显著上升趋势。

R10mm呈上升趋势的站点主要在河西地区、兰州及白银中北部,有6.9%的站点呈显著上升;省内其余地方以下降为主,其中定西大部和天水中西部下降趋势较大。R20mm在河西地区大部、陇中地区北部和陇东地区东部以上升为主,有6.9%的站点呈显著上升;定西中南部、甘南中北部、平凉西部、天水中西部、陇南东部以下降趋势为主。

R95p、R95n、R95c呈上升和下降趋势的站点比例接近,变化趋势的空间分布形态也相似:均在河西地区、兰州大部、白银西北部、临夏、平凉东部、庆阳大部、天水东部和陇南东南部以上升趋势为主,均有8.6%的站点呈显著上升趋势,且都主要出现在河西地区;白银中南部、定西中部、甘南中北部、平凉西部、天水中西部和陇南西北部均以下降为主,且显著下降的站点均为临洮。R95i呈上升趋势的站点占比较R95p、R95n和R95c高,除兰州中部、定西北部和南部、平凉西部、庆阳中部和西南部、天水东部以下降趋势为主外,省内其余大部地方以上升为主,有6.9%的站点呈显著上升趋势,均出现在河西地区。

综上所述,甘肃省持续性极端降水指数气候倾向率空间分布整体呈下降趋势,其余强度、频率和贡献率指数从西北到东南整体呈“上升、下降、上升”的变化趋势。其中河西地区大部、兰州大部、白银中北部、临夏、陇东地区东南部、陇南南部以增加为主;酒泉北部、白银南部、兰州中部、定西大部、天水中西部、庆阳西南部、陇南西部以减小为主。结合赵威等(2022)研究成果,发现甘肃省极端降水呈减少趋势的站点主要出现在季风过渡带区域。

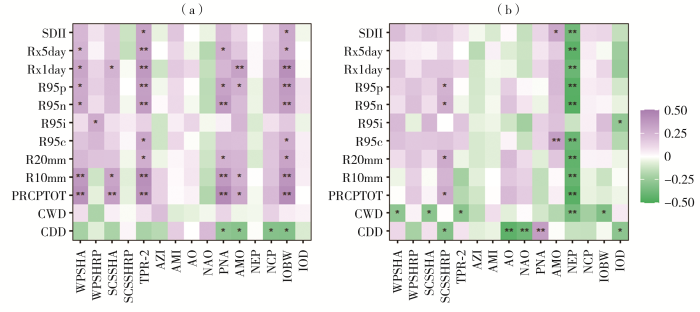

3 极端降水与大尺度气候因子的关系

图5为河西和河东地区年极端降水指数与大尺度气候因子之间的相关系数热图。可以看出,在河西地区,WPSHA、TPR-2、PNA、IOBW与绝大多数极端降水指数呈异常显著(P<0.01)或显著(P<0.05)正相关,SCSSHA、AMO与部分极端降水指数呈显著正相关,WPSHRP、NCP与个别指数呈显著相关关系,其余大尺度气候因子与河西极端降水指数的相关不显著[图5(a)]。在河东地区,仅NEP与绝大多数极端降水指数呈异常显著负相关,SCSSHRP与部分极端降水指数呈显著正相关,WPSHRP、AZI、AMI、NCP与河东极端降水指数相关性均不显著,其余大尺度气候因子仅与个别指数呈显著相关关系[图5(b)]。

图5

图5

1961—2022年河西(a)和河东(b)地区极端降水指数与大尺度气候因子之间的相关系数热图

(**和*分别表示相关性通过0.01、0.05的显著性检验)

Fig.5

Heat maps of correlation coefficients between the extreme precipitation indices and large-scale climate factors in Hexi (a) and Hedong (b) regions during 1961-2022

(**and * indicate the correlation passing the significance test at 0.01 and 0.05,respectively)

选取大尺度气候因子中与极端降水指数出现显著相关的因子,采用地理探测器中的因子探测分析其对极端降水的单因子解释力(Liang et al.,2025)。从图6可见,对河西地区极端降水解释力最大的因子为IOBW,其对各极端降水指数的平均贡献率为29%,PNA、NCP、TPR-2、SCSSHA、AMO、WPSHRP、WPSHA的平均贡献率分别为26%、25%、25%、23%、23%、21%、20%。对河东地区极端降水解释力最大的因子为NEP,其平均贡献率为33%,IOBW、AMO、WPSHA、SCSSHRP、SCSSHA和NAO的平均贡献率也较大,分别为28%、24%、23%、22%、20%和20%,TPR-2、PNA、AO和IOD的贡献率较小,分别为18%、18%、15%和14%。不同极端降水指数的主要驱动因子也存在一定差异:河西地区,CDD、Rx5day和R95i的最大驱动因子分别为NCP、TPR-2和WPSHA,CWD、R10mm和PRCPTOT均为PNA,其余6个指数均为IOBW;河东地区CDD、Rx5day、R95i的最大驱动因子分别为PNA、AMO、IOBW,对Rx1day则AMO和IOBW贡献几乎一致,其余8个指数均为NEP。

图6

图6

单个大尺度气候因子对河西(a、b、c)和河东(d、e、f)地区不同极端降水指数的贡献率

Fig.6

Contribution of single large-scale climate factor to different extreme precipitation indices in Hexi (a, b, c) and Hedong (d, e, f) regions

进一步用交互作用探测来分析两个大尺度气候因子间的交互作用对极端降水的解释力。结果表明,对河西和河东地区极端降水指数来说,大尺度气候因子之间主要是非线性增强作用,也有一部分双因子增强作用,仅有少量非线性减弱和单因子减弱作用,不存在独立起作用的因子(图略)。表6为两地区对不同极端降水指数解释力最强的双因子交互作用组合,可以看出交互作用对极端降水的解释力明显大于单因子,且均呈非线性增强作用;对河西地区极端降水指数变化的最大解释力均在65%以上,其中

表6 两个大尺度气候因子交互作用对河西和河东地区不同极端降水指数的最大贡献率

Tab.6

| 极端降水指数 | 河西 | 河东 | ||

|---|---|---|---|---|

| 双因子交互组合 | 贡献率/% | 双因子交互组合 | 贡献率/% | |

| CDD | 71 | 76 | ||

| CWD | 73 | 72 | ||

| PRCPTOT | 79 | 80 | ||

| SDII | 68 | 76 | ||

| Rx1day | 82 | 78 | ||

| Rx5day | 80 | TPR-2 | 82 | |

| R10mm | 71 | TPR-2 | 78 | |

| R20mm | 66 | 77 | ||

| R95p | 72 | 70 | ||

| R95n | 72 | 72 | ||

| R95i | 70 | 71 | ||

| R95c | 68 | 80 | ||

研究表明,大西洋、印度洋与太平洋海温异常引发的大尺度环流异常对西北地区降水有明显影响(丁一汇等,2023;张强等,2023)。地理探测器的分析结果也印证了三大洋海温异常对甘肃极端降水有重要影响,尤其是热带印度洋海温增暖对甘肃、特别是河西地区极端降水有重要促进作用,这与之前对西北干旱区的研究结论一致(Liang et al.,2025)。近几十年IOBW和AMO的上升,表明热带印度洋和北大西洋在持续增暖,这会促使贝加尔湖和日本上空分别产生异常反气旋和气旋的遥相关波列,进而影响中国西部地区盛行偏东风,有利于北极和北太平洋水汽向西北地区输送,加之上升运动,使得西北夏季降水增多。而在未来,热带印度洋对西北地区降水依然有重要影响,通过热带印度洋海温涌现约束后,21世纪末期夏季西北干旱区降水将增加24%(相对于1995—2014年)(周天仪等,2024)。大西洋是西北干旱区外部水汽的主要源地之一,不断升高的大西洋海表温度导致蒸发作用增强,使大西洋上空水汽增加,并通过西风环流输送至西北干旱区,提高了该地区的水汽含量。此外,20世纪80年代以来热带印度洋持续增暖配合AMO由负位相转为正位相,激发出蒙古反气旋环流异常,导致亚洲夏季风减弱,配合近些年西太平洋副热带高压持续西伸,进一步增强了来自印度洋和太平洋的水汽输送;这两大洋的水汽沿副热带高压南缘西输,但因青藏高原地形阻挡,最终沿高原边缘向西北输送(丁一汇等,2023;Liang et al.,2025)。NEP对河东地区极端降水贡献最大且与其负相关,说明东部型厄尔尼诺事件不利于该区域极端降水发生发展。研究表明,厄尔尼诺年赤道中东太平洋海表温度异常偏暖,高海温中心出现在东太平洋,赤道西太平洋海表温度则偏低,使得西太平洋哈德莱环流减弱,导致西太平洋副热带高压势力增强,位置较常年偏南偏西,导致东亚夏季风偏弱,主要雨带和风带位置偏南,不利于河东地区极端降水的发生发展(李耀辉和李栋梁,2004;王国桢等,2023)。尤其是甘肃省东亚季风过渡带大部地方极端降水减少受到季风减弱和雨带偏南的影响更甚(李春和韩笑,2008),但这一区域降水变化同时与中高纬西风带环流系统的变化密切关联,变异机理与典型季风区和干旱区降水有较大差别(赵威等,2022)。此外,南亚夏季风减弱,印度半岛会激发反气旋异常,其西北侧的伊朗高压也减弱,并激发气旋异常,使得阿拉伯海水汽从伊朗高原东侧沿青藏高原向北输送,也有利于西北地区降水增多(张强等,2023)。研究表明,20世纪90年代后期以来西北西部和东部地区降水均增多增强,可能是受西风、东亚夏季风环流年代际增强及南亚夏季风环流年代际减弱协同作用的结果(张强等,2023)。

4 结论与讨论

本文基于甘肃省58个国家气象站近62 a的逐日均一化降水资料,选取表征极端降水持续性、频次、强度和贡献率的12项指数,分析了甘肃全省及河西和河东地区极端降水指数的时空变化特征,量化了大尺度气候因子对河西和河东地区极端降水的贡献率,得到以下结论。

1)1961—2022年甘肃省年平均极端降水指数中CDD、CWD、PRCPTOT、R10mm呈下降趋势,其中CWD下降趋势显著,PRCPTOT下降速率最大,为1.20 mm·(10 a)-1;其余8个指数均呈不显著上升趋势,R95n上升速率最大,为2.38 次·(10 a)-1。在河西和河东地区,CDD均呈不显著下降趋势,SDII均呈不显著上升趋势;PRCPTOT和R10mm在河西显著上升而在河东不显著下降;其余指数在河西地区均呈显著上升趋势,河东均呈不显著上升趋势,且河西上升速率均较河东更大;河西地区大多数极端降水指数主要在2010年前后突变增多。年代际上,河西和河东地区的CDD和CWD主要呈“上升、下降”的往复变化趋势,其余各指数在河东地区呈先降后升的“V”字型变化,在河西呈“上升、下降、上升”的“N”字型变化趋势;全省趋势与河东类似。

2)甘肃省强降水事件出现在3—11月,以7月和8月频次最多、雨量最大,分别占全年强降水总量的31.2%和30.4%,占全年强降水频次的29.2%和29.0%。强降水事件的量级、频次、强度和贡献率在4—6月和10月均呈上升趋势,9月和11月均呈下降趋势,6月上升速率最大,9月下降速率最大。6—7月和9月,极端降水事件在河西地区呈显著增多趋势。

3)近62 a甘肃省CDD、CWD呈下降趋势的站点占比明显高于呈上升趋势的站点,其余指数呈上升趋势的站点占比更高。CDD和CWD在省内大部地区以下降趋势为主,其余指数呈上升趋势的站点主要分布在河西地区大部、兰州大部、白银中北部、临夏、陇东地区东南部、陇南东南部。

4)IOBW对河西地区极端降水贡献率最大(29%);NEP对河东地区贡献率最大(33%)。热带印度洋海温增暖有利于河西地区极端降水增多增强,而东部型厄尔尼诺事件不利于河东地区极端降水发生发展。交互探测器结果显示,双因子交互作用对两地区极端降水的贡献率明显大于单因子作用。

近62 a甘肃省大部地区CDD和CWD均呈下降趋势,说明有效降水的时间间隔在缩小的同时,连续性降水事件在减少,甘肃省降水时间出现破碎化现象(春兰等,2019);其余指数在甘肃大部地区呈上升趋势的现象,说明极端降水整体呈增多增强趋势,且极端降水占年降水量的比重也呈上升趋势,说明极端降水事件对总降水量变化率的影响在增大(Kunkel et al.,1999)。从区域平均看,近62 a河西和河东地区年降水总量呈反向变化趋势,与西北东、西部汛期降水量的相关研究结论(刘维成等,2017;张强等,2019)相似,这种现象与东亚夏季风指数与西风环流指数之间的反位相变化特征密切相关(张强等,2019),但从20世纪90年代后期以来,河东和河西地区的年降水总量在年代际上均呈上升趋势。此外,不同于年降水总量的反向变化,近62 a两区域降水强度、日最大降水量、5 d最大降水量,以及强降水事件的量级、频次、强度和贡献率均呈上升趋势,说明河西和河东地区降水极端化趋势一致。这种降水总量和极端降水量的不一致变化,可能是极端降水对温度变化的响应更敏感导致(Kunkel et al.,1999)。河西地区极端降水事件增多增强趋势比河东地区更大的现象,与Han 等(2019)的研究结论类似。值得注意的是,甘肃省极端降水指数呈减小趋势的站点主要集中在东亚季风过渡带区域,相关研究表明20世纪下半叶以来东亚季风过渡带总降雨量和降雨天数逐渐减少、干旱事件增多增强,而极端降水指数的减小趋势可能也受此影响(赵威等,2022)。

本研究主要围绕表征站点降水事件的极端指数进行时空特征和关键因子的分析探讨,而区域性强降水往往是引发区域洪涝、地质灾害等次生灾害的重要致灾因子,针对甘肃省这方面的研究还有待加强。其次,甘肃省地形地貌复杂、气候类型多样,影响区域极端降水的不确定因素众多,影响方式也极为复杂,有必要进一步分析精细化的极端降水时空特征,并协同考虑其他人为或自然因素,结合数值模拟等方法进行更深入的归因和机理研究。最后,未来甘肃省极端强降水事件的变化趋势仍存在很大不确定性,更需加强极端降水灾害风险管理以及水资源管理的相关研究。

参考文献

1960—2010年甘肃省不同气候区SPI与Z指数的年及春季变化特征

[J].根据甘肃省1960—2010年26个气象站点的日降水资料,利用标准化降水指标(SPI)和Z指数,对比分析了51年来甘肃省不同气候区年及春季干旱的变化特征。结果表明:甘肃省年SPI和Z指数总体为河西冷、暖气候区及祁连山区呈增加趋势,其中河西西部暖温带干旱区增加幅度最大,SPI和Z指数变化倾向率均为0.13·(10a)<sup>-1</sup>;陇中南、北气候区及甘南区呈降低趋势,以陇中南部冷温带半湿润区减小幅度最大,SPI为-0.13·(10a)<sup>-1</sup>,Z为-0.14·(10a)<sup>-1</sup>。初春的干旱等级变化呈降低趋势,陇中南部冷温带半湿润区降低幅度最大,SPI为-0.12·(10a)<sup>-1</sup>,Z为-0.06·(10a)<sup>-1</sup>;春季SPI和Z指数与年变化趋势一致。年代际变化为河西60年代、河东90年代出现严重干旱。不同气候区变化不同,河西冷、暖气候区及祁连山区的干旱指数变化率为正值,干旱程度减小,春季干旱弱于年变化,而陇中南、北气候区及甘南区则为负值,干旱程度增加,春季干旱强于年变化。甘肃省干旱的空间分布差异性显著,表现为自西北向东南递增的趋势。

近55 a内蒙古极端降水指数时空变化特征

[J].基于内蒙古100个气象站点1960—2014年日降水数据,选取气候变化监测与指数专家组(ETCCDI)推荐的9个极端降水指数,采用Sen’s斜率法和Mann-Kendall非参数统计检验方法以及空间地统计方法,研究了极端降水指数时空演变特征。结果表明:研究区区域平均的全部极端降水指数均呈不同程度的下降趋势,且年际波动显著;分区的年际趋势有所差异,即东部地区潮湿日数(NW)呈增加趋势,其余极端降水指数均呈减少趋势,其中持续干燥指数(CDD)呈显著下降趋势(P<0.05);中部地区所有极端降水指数均呈减少趋势,其中年总降水量(PRCPTOT)减少趋势较明显;西部地区持续湿润指数(CWD)、强降水量(R95)、单日最大降水量(Rx1day)、5日最大降水量(Rx5day)呈减少趋势,其余指数均呈增加趋势。从极端降水指数变化趋势的空间分布特征来看,区域差异显著,总体上呈下降趋势的站点主要分布于内蒙古东部和中部地区,而呈上升趋势的站点主要分布于内蒙古东北部和西部地区。

全球气候变化的区域响应:中国西北地区气候“暖湿化”趋势,成因及预估研究进展与展望

[J].西北地区是中国西部大开发的主战场和重要的生态环境安全屏障区,该区气候变化直接影响到“一带一路”倡议实施中的水资源、生态和环境安全。在全球气候变化背景下,西北地区气候呈现出明显的“暖湿化”现象并呈东扩发展趋势,极端降水事件趋多趋强。一方面,降水量的增加有利于该地区的水资源可持续利用和生态环境保护;另一方面,极端降水的增加也对区域综合防灾减灾提出了新挑战。针对近年来备受关注的西北地区气候“暖湿化”问题,从其演变特征、形成原因和物理机制以及未来趋势预估等方面进行了总结和评述,归纳了已有的科学共识,并进一步剖析了当前研究中存在的问题和不足,最后对未来科学研究的重点方向进行了展望。对西北地区气候“暖湿化”趋势、成因及未来预估进行系统回顾,将对今后深入研究西北地区气候“暖湿化”问题具有重要的科学指导意义。

近50年来祁连山及河西走廊降水的时空变化

[J].利用1960-2009 年的日降水量资料,采用线性趋势、5 年趋势滑动、IDW 空间插值、Morlet 小波分析、Mann-Kendall 突变检验等方法,对祁连山及河西走廊地区不同等级降水日数和降水强度的时空变化特征进行了研究。结果表明:不同等级降水日数和降水强度的多年平均在空间上既表现出东西分异,也表现出南北分异;不同等级降水日数的年际变化在绝大部分区域呈增多趋势,且自东向西增幅减小,大雨强度的年际变化在绝大部分区域呈增大趋势,其它等级降水强度为部分区域呈增大趋势,部分区域呈减小趋势;小雨、中雨日数的年际变化呈显著增多趋势,大雨日数呈明显增多趋势,暴雨日数呈不明显增多趋势,小雨、大雨强度的年际变化呈不明显减小趋势,中雨、暴雨强度呈不明显增大趋势;不同等级降水日数变化的周期集中在2a、5a、8a、11a、19a,不同等级降水强度变化的周期集中在2a、5a、11a、15a、25a;除小雨强度突变减小外,其它等级降水日数均突变增多,降水强度均突变增大,降水量的增加主要是降水日数的增多造成的,其中小雨、中雨日数的增多贡献最大。

东亚夏季风北界与我国夏季降水关系的研究

[J].为了研究东亚夏季风北界与我国东部夏季降水异常的关系, 本文利用夏季850 hPa上20°N以北105°~125°E之间平均南风风速2 m/s所在的纬度, 定义了一个新的东亚夏季风北界指数。初步分析表明: 东亚夏季风北界在1976年之前(含1976年)位置偏北, 而1976年之后位置偏南, 具有明显的年代际变化, 较好地反映了我国东部夏季降水异常分布型的变化。对应于东亚夏季风北界的异常, 东亚夏季风强度、西北太平洋副热带高压位置与面积、亚洲大陆热低压等也发生了相应的变化, 它们之间的关系如下: 东亚夏季风北界位置偏北(南)时, 对流层低层亚洲大陆热低压偏强(弱), 东亚夏季风偏强(弱), 西北太平洋副热带高压位置偏北(南)、面积偏小(大), 南亚高压偏弱(强), 长江中下游地区气流以下沉(上升)为主, 降水偏少(多); 华北地区气流以上升(下沉)为主, 降水偏多(少)。

ENSO循环对西北地区夏季气候异常的影响

[J].利用陕、甘、宁、青、新五省(区)分布均匀的89个测站近40年的夏季降水和气温资料,分析了ENSO循环在不同位相时西北地区夏季降水和气温的异常特征。结果表明,西北地区夏季气候在ENSO循环不同位相的异常特征各不相同。ElNiño发展年,我国青藏高原东侧地区的降雨稀少,气温偏高,容易发生干旱,而新疆则以低温多雨为主;ElNiño次年,青藏高原东侧及北疆地区降水偏多,气温偏低。LaNiña年我国西北地区的气候特征类似于ElNiño次年,但异常的范围更大,异常程度更加明显。西北地区夏季降水在ElNiño发展年的异常强度较次年和LaNiña年明显,而气温则相反,即在ElNiño次年和LaNiña年的异常要强于ElNiño当年。无论是降水还是气温,青海东部、甘肃中部、宁夏和陕北是夏季我国西北地区对ENSO影响反映最强烈的区域,新疆地区则有其自身特点。

近56年中国极端降水事件的时空变化格局

[J].基于中国693个地面观测站1961 -2016年的逐日降水资料, 全面分析了全国和各分区极端降水事件、 连续性极端降水事件及其起止时间的时空分布和变化特征。结果表明, 近56年, 全国极端降水事件明显增多, 极端降水量和极端降水日数呈增加趋势的站点占总站数的68%, 且主要集中在东南沿海和西部地区。华东地区是全国极端降水量增长幅度最大的地区, 增速达18.2 mm·(10a)<sup>-1</sup>, 西北地区的极端降水日数增速最快, 每10年增加0.37天。全国平均的连续性极端降水事件表现为不显著的增加趋势, 其中仅西北地区的连续性极端降水量和降水频次的增加趋势达到0.01显著性水平, 华北和西南地区的连续性极端降水事件表现为不显著的下降趋势。全国平均的极端降水事件的开始时间和结束时间分别呈现出明显的提前和推迟趋势, 西北、 青藏和东北地区极端降水事件的开始时间显著提前, 西北地区的结束时间显著推迟, 受其影响, 西北地区的极端降水事件持续期增长幅度最大达到10.4 d·(10a)<sup>-1</sup>。

近50 a甘肃省夏季日极端降水频数与强度变化特征

[J].基于甘肃省近50 a夏季日降水量数据,借助ArcGIS 9.2和Matlab 7.0数据软件平台,运用复值Morlet小波分析及Mannkendall检验法,分析甘肃省夏季日极端降水频数和强度的周期及空间分布特征。结果表明:① 极端降水频数主要存在19 a和8 a周期,极端降水强度主要存在11 a和19 a周期;② 夏季极端降水量与夏季降水量的空间分布在东南部地区有明显的差异;③ 极端降水频数呈减少趋势,而极端降水强度呈增加趋势。

1977—2017年海南极端气候事件变化时空差异分析

[J].为研究海南地区极端气候事件的时空变化特征,使用海南省农业气象业务服务系统1977—2017年海南21站逐日气温、降水数据,基于16个极端气候指数(ECI),计算各测站ECI变化线性趋势,对ECI序列进行趋势、均值突变检验;定义极端气候变异指数 ,并对台站进行聚类分析。结果显示,海南暖事件频率和强度均上升,冷事件强度减弱,发生频率整体降低;极端降水事件频率和强度普遍上升;干旱事件区域差异较大,以增强为主;研究时段各测站ECI没有显著的趋势逆转变化;海南暖事件发生均值突变最多,冷事件次之,降水相关的ECI均值突变发生最少;琼海、琼山、三亚均值突变最多,昌江、西沙、定安均值突变发生最少。对 聚类结果显示,可将21站依据 分为2类及4个离散点。

地理探测器:原理与展望

[J].空间分异是自然和社会经济过程的空间表现,也是自亚里士多德以来人类认识自然的重要途径。地理探测器是探测空间分异性,以及揭示其背后驱动因子的一种新的统计学方法,此方法无线性假设,具有优雅的形式和明确的物理含义。基本思想是:假设研究区分为若干子区域,如果子区域的方差之和小于区域总方差,则存在空间分异性;如果两变量的空间分布趋于一致,则两者存在统计关联性。地理探测器q统计量,可用以度量空间分异性、探测解释因子、分析变量之间交互关系,已经在自然和社会科学多领域应用。本文阐述地理探测器的原理,并对其特点及应用进行了归纳总结,以利于读者方便灵活地使用地理探测器来认识、挖掘和利用空间分异性。

中国西北汛期极端降水事件分析

[J].利用中国西北五省(区)1960—2004年125个台站汛期(5—9月)逐日降水资料,首先定义了不同台站的极端降水阈值,然后统计出了不同台站近45 a逐年汛期发生极端降水事件的发生频次,并进行了时空分布特征分析,结果表明:中国西北汛期极端降水事件发生频次同降水量的空间分布有很大的差异;一致性异常分布特征是中国西北汛期极端降水事件发生频次的最主要空间模态;中国西北汛期极端降水事件发生频次的空间分布可分为以下6个分区:高原东部区、南疆区、北疆区、西北东部区、青海高原区及河套区;从长期变化趋势来看,高原东部区近45 a来汛期极端降水事件发生频次没有明显的变化趋势,北疆区、南疆区、青海高原区及河套区表现为较明显的的增长趋势,而西北东部区表现为较明显的减少趋势;中国西北汛期极端降水事件发生频次的各主要空间分区中,近45 a来13 a左右的周期振荡表现得比较显著。

不同时间尺度海温因子对西北地区东部夏季降水的影响及预测

[J].利用1961—2020年中国西北地区东部夏季降水量月平均资料、NCEP/NCAR环流再分析以及英国Hadley逐月海表温度(SST)资料,采用功率谱、合成分析、多元线性回归等,分析了西北地区东部夏季年代际、年际降水分量的主导海温模态,并利用时间尺度分离前后得到海温因子分别建立降水预测模型。结果表明:(1) 西北地区东部夏季降水不仅具有30 a左右的年代际震荡周期,还具有准3 a的年际周期,其中降水的年代际分量由太平洋十年际涛动(IPO)主导,春、夏季IPO正位相时,有利于西北地区东部夏季降水处于偏多的背景;反之,处于降水偏少背景。(2) 降水年际分量的主导信号来自热带印度洋、热带西太平洋和北大西洋,当春季热带印度洋呈类全区一致海温模(IOBW)负(正)位相、类北大西洋三极子(NAT)为正(负)位相及热带西太平洋为冷(暖)海温异常时,有利于夏季中高纬贝加尔湖地区出现高(低)压异常,西太平洋副热带高压偏弱(强)、偏南(北),西北地区东部降水易偏少(多)。(3) 独立检验时段内,基于时间尺度分离模型的西北地区东部夏季降水年均趋势异常综合评分(Ps)、符号一致率评分(Pc)分别较原始模型提高6%、7%,具有一定的预测能力。

甘肃省近50 a夏季极端强降水量的气候特征

[J].利用甘肃省1960~2006年59个台站逐日降水资料,根据百分位值法定义了不同台站的极端强降水阈值,统计出了夏季(6~8月)逐年逐站极端强降水量,并进行了时空特征诊断。结果表明:一致性异常分布是甘肃省夏季极端强降水量的最主要空间模态;夏季极端强降水量的异常空间分布可分为陇南型、陇中型、河西西部型、河西东部型及陇东型5个关键区;在5个关键区中,陇南区、陇中区近47 a来夏季极端强降水量表现出减少趋势,河西东部区与陇东区表现出增加趋势,而河西西部区却经历了少—多—少的抛物线型变化;另外从周期分析来看,甘肃省夏季极端强降水量近47 a来在大多数分区存在11~13 a和6~8 a的振荡周期。

Changes in extreme precipitation over dry and wet regions of China during 1961-2014

[J].Changes in extreme precipitation differ among regions (e.g., dry and wet regions), causing different adverse effects on human life, social economy, and natural ecosystems on a warming planet. In this study, we use the 95th percentile‐based threshold to define extreme precipitation. The spatiotemporal changes in extreme precipitation and temperature‐extreme precipitation scaling relationship between dry and wet regions of mainland China during 1961‐2014 are analyzed using two gridded data sets of precipitation and temperature observations. Extreme precipitation increased faster in dry regions (3.9% frequency and 2.8% relative intensity per decade) compared to wet regions (2.5% frequency and 2.1% relative intensity per decade) over the past 54 years. Despite the negative regression relationship between mean precipitation and temperature in wet regions, extreme precipitation has a positive relationship with temperature. The regression coefficient in relative intensity against temperature change is 6% per °C in wet regions. The frequency increases significantly (p < 0.01) faster as temperature increases in wet regions (11.1% per °C) compared with dry regions (6.9% per °C). These results suggest that precipitation extremes increase for both dry and wet regions, and faster trends are observed in dry regions. However, the same magnitude of warming causes more extreme precipitation in wet regions. Therefore, more extreme precipitation in future may raise the risk of flooding in both dry and wet regions, particularly for wet regions, due to the stronger relative intensity and faster increases against warming.

A solution to minimum sample size for regressions

[J].

Long-term trends in extreme precipitation events over the conterminous United States and Canada

[J].

Temporal and spatial changes of extreme precipitation and its related large-scale climate mechanisms in the arid region of Northwest China during 1961-2022

[J].

On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other

[J].

Response of precipitation extremes to warming: What have we learned from theory and idealized cloud-resolving simulations, and what remains to be learned?

[J].This paper reviews recent important advances in our understanding of the response of precipitation extremes to warming from theory and from idealized cloud-resolving simulations. A theoretical scaling for precipitation extremes has been proposed and refined in the past decades, allowing to address separately the contributions from the thermodynamics, the dynamics and the microphysics. Theoretical constraints, as well as remaining uncertainties, associated with each of these three contributions to precipitation extremes, are discussed. Notably, although to leading order precipitation extremes seem to follow the thermodynamic theoretical expectation in idealized simulations, considerable uncertainty remains regarding the response of the dynamics and of the microphysics to warming, and considerable departure from this theoretical expectation is found in observations and in more realistic simulations. We also emphasize key outstanding questions, in particular the response of mesoscale convective organization to warming. Observations suggest that extreme rainfall often comes from an organized system in very moist environments. Improved understanding of the physical processes behind convective organization is needed in order to achieve accurate extreme rainfall prediction in our current, and in a warming climate.

Spatiotemporal variability of extreme precipitation at different time scales and quantitative analysis of associated driving teleconnection factors: Insights from Taihu Basin, China

[J].