0 引言

此前,相关研究已对中国中东部地区暴雨进行了天气学分型。例如,淮河流域的暴雨多由高空冷槽、冷涡、低空低涡和副热带高压外围的切变线引发(冯志刚等,2013;梁钰等,2019);江南地区主要受高空槽、切变线、台风、梅雨锋和东北冷涡等系统的作用(俞燎霓等,2010;朱佳蓉和漆梁波,2013;黄文彦等,2021;田莹等,2022;邵立英等,2024);华中地区暴雨则主要受高空槽、低涡切变、锋面系统和热带低压等系统影响(张萍萍等,2012;陈静静等,2016;彭莉莉等,2018;戴泽军等,2019;黄思先等,2021);华南地区的前汛期暴雨多表现为锋前暖区暴雨,而后汛期则以台风暴雨为主(张端禹等,2015;吴乃庚等,2020)。这些研究不仅揭示了暴雨的环流特征,还对其产生的物理条件进行了系统性分析。

近年来,随着数值预报技术的飞速发展,预报产品的精度和准确性得到明显提升,成为气象预报中不可或缺的关键工具。然而,数值模式预报仍面临初值不确定性和模式系统偏差等挑战,导致预报与实况之间存在一定的偏差(李莉等,2011;辛辰和漆梁波,2018;蔡怡等,2023;周胜男等,2024)。例如,欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)模式在预报小雨量级时,预报范围可能偏大,而在预报大雨量级时,预报范围可能偏小,但通过调整预报方法和阈值,可以有效改善预报效果(符娇兰等,2014;季晓东和漆梁波,2018;焦洋等,2024)。为了提高气象预报的准确性和可靠性,研究模式降水预报的订正方法显得尤为重要(吴启树等,2017)。例如,通过集成最优评分订正、模式输出统计方法,并纳入超前空间实况信息,可以对逐3 h的降水预报进行优化(赵瑞霞等,2020)。此外,利用“配料法”建立的暴雨预报模型和“偏差订正法”在特定地区的应用,均能有效提升暴雨预报的性能(周迪等,2015;张富龙等,2021;江姣等,2024)。而频率匹配法作为一种简便实用的方法(智协飞和吕游,2019;Wang et al.,2020;潘欣等,2023),能有效利用历史数据对模式降水预报进行订正,减少系统性偏差,使预报结果更贴近实际观测(李俊等,2014;李俊等,2015;王丽芳等,2021)。从靖等(2021)将Gamma累积概率分布曲线应用于预报-实况概率匹配方法中,有效改善了海河流域东北冷涡背景下ECMWF模式在不同降水量级上的预报效果。

浙江省客观集成预报(Objective Consensus Forecasting,OCF)产品融合了多模式的预报结果,在预报员智能网格预报中发挥着至关重要的作用(潘欣等,2023)。尽管OCF预报质量总体优于传统方法,但在面对复杂地形和突发性暴雨时,仍然需要进行进一步订正(朱占云等,2016;朱占云等,2017;王彬雁等,2024)。因此,本研究通过分析2010—2023年影响浙江的夏季187例区域性暴雨过程,依据天气形势分为不同降水类型,采用“频率匹配法”(Dang et al.,2024)对各类降水的OCF模式产品进行调整,并检验订正效果,以期为后期实现客观分类订正提供定量化参考,提升浙江省暴雨预报能力。

1 资料与方法

1.1 资料来源

2)浙江省气象台提供的多模式客观集成预报降水数据,由于OCF数据自2017年起逐步完善,且早期数据存储不完整,为确保数据的一致性和可靠性,频率匹配法及暴雨订正系数的计算均基于2020—2023年3—11月数据,数据集的空间分辨率为0.05°×0.05°。选取每日20:00(北京时,下同)的未来24 h降水预报值,并通过反距离权重插值法(Inverse Distance Weighting,IDW),将格点数据转换为各气象站点的降水预报数据。

3)地面降水观测资料。基于浙江省气象局数据库的逐小时地面降水观测资料,涵盖了同期内的国家基本气象站和区域自动气象站数据。定义浙江省区域性暴雨日为前一日20:00至当日20:00累计降雨量≥50 mm的国家站数占总站数的5%以上(至少4站),且站点间直线距离≤100 km。根据此标准,识别出2010—2023年夏季187个区域性暴雨日。

1.2 研究方法

1)反距离权重插值法(IDW)

式中:Z(x)是待求点的预测降水量,Zi是第i个已知数据点的降水量,单位:mm;wi表示已知位置i与未知位置距离的倒数与总距离倒数的比值。浙江省气象台现有短临预报业务系统中主要使用邻近法和双线性插值法,而IDW在计算效率与插值效果之间具有更好的平衡性;其次,针对浙江省自动气象站较密集的特点,IDW能够较好地反映降水的空间分布特征,故在文中选择此插值方法。

2)频率匹配法

在降水预报中,频率匹配法用于纠正模式预报的偏差。该方法基于模式和实况降水在不同阈值下的频率分布,通过计算转换系数使预报频率与实况一致。统计0.1、5、10、15、...、230 mm,间隔5 mm的降水阈值,并使用前期统计数据,通过多项式插值等方法拟合频率曲线,得到各阈值下的转换系数。随后,根据这些转换系数调整预报的频率分布,以匹配观测数据。文中选择2020—2023年浙江夏季降水实况和OCF预报降水数据进行训练。

3)降水评估方法

采用气象学中常用的降水评估方法,包括TS评分、ETS评分、空报率和漏报率,以及偏差评分检验暴雨范围。定义4种情况:当预报有暴雨,实况有暴雨,则预报正确(True Positive,TP);预报有暴雨,实况没有发生,则暴雨空报(False Positive,FP);预报无暴雨,实况出现暴雨,则暴雨漏报(False Negative,FN);预报无暴雨,实况也无暴雨,则不计入评分(True Negative,TN)。通过统计有暴雨时预报正确站数(TP)、空报站数(FP)和漏报站数(FN),以及无暴雨时预报正确的站数(TN),暴雨空报率(False Positive Ratio,FPR)、漏报率(False Negative Rate,FNR)、正确率(Accuracy Rate,AR)、风险评分(Threat Score,TS)、公平技巧评分(Equitable Threat Score,ETS)、命中率(Probability of Detection,POD)和偏差评分(Bias Score,BIAS)等计算公式如下:

其中R为期望的随机命中数:

2 区域性暴雨的定量订正预报

2.1 暴雨的定量预报和检验评估

采用频率匹配法对区域性暴雨进行订正,将降水按照不同等级阈值进行订正并检验效果,再将不同类型降水按照该方法分别订正并进行检验,对比订正前后预报效果。

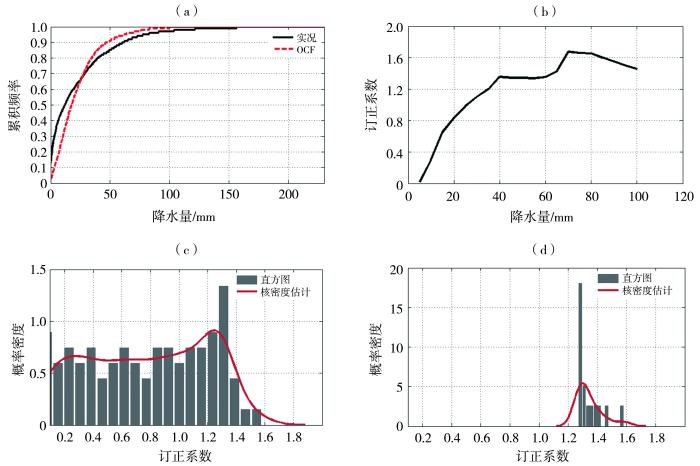

在评估2020—2023年浙江夏季(6—8月)降水过程的预报准确性时,采用20:00—20:00 OCF预报时效的数据,并通过反距离权重插值算法计算了集合平均降水。将OCF模式的24 h预报降水和实际降水按照不同的等级阈值选取0.1、5、10、15、...、230 mm进行频率统计。对于低频率的强降水事件,模式后处理通常需要大量的训练样本。为保证数据的完整性,基于暴雨过程的逐日降水频率,得到不同类型暴雨、不同等级阈值下集合平均降水的预报累积频率。结果表明,大雨及以上量级降水的预报累积频率大于实况累积频率;且当降水量在70 mm及以下时,预报累积频率与实际累积频率的差异最为显著;而当降水量超过70 mm时,预报和实际的累积频率都逐渐趋近于1[图1(a)]。这表明对于小量级降水,模式预报存在偏大情况,但随着降水量增大,偏差逐渐减小;而对于25~70 mm的降水量,客观模式预报则偏小;超过70 mm的降水量订正系数略有下调。

图1

图1

不同阈值降水的累积频率(a)、订正系数(b)及所有降水(c)和暴雨以上量级降水(d)订正系数的概率密度分布

Fig.1

Cumulative frequency (a) and correction coefficients (b) of precipitation with different intensity thresholds, the probability density distribution of correction coefficients for all precipitation events (c) and rainstorm events (≥50 mm) (d)

通过多项式插值方法,利用预报频率与实际频率计算得到不同降水阈值的订正系数。当预报频率低于实际频率时,订正系数大于1.0;反之,则小于1.0。基于这组降水阈值上的订正系数,采用内插方法获得任意降水量的订正系数,并将其应用于集合平均降水的订正(周迪等,2015)。经过频率匹配法订正后的集合平均降水结果[图1(b)]显示,OCF模式对于30 mm及以下的降水量,其订正系数均小于1.0,尤其是对小雨的订正系数仅为0.3,表明模式对小雨的预报明显偏多,存在大量空报,订正后小雨雨量值有所减小。而对于30 mm以上量级的降水,订正系数则大于1.0,尤其是暴雨量级的订正系数可达1.3,70 mm以上量级的降水订正系数更是在1.5以上。这说明OCF模式对中雨及以上量级的降水预报明显偏少,存在一定的漏报现象,经过订正后,30 mm以上量级的降水雨量值增大。然而,对于90 mm以上的降水,虽然订正系数有所减小,但相对于OCF模式的原始预报,仍需进行向上订正。

为了系统性评估模型的实际效能,对2020—2023年夏季期间不同阈值降水预报订正前、后效果进行对比(表1),发现经过订正后的降水预报在多个关键指标上均得到明显改进,在大雨及以上量级降水预报上表现尤为突出。

表1 2020—2023年夏季不同等级降水在订正前、后的检验评分

Tab.1

| 评分 | 小雨以上 | 中雨以上 | 大雨以上 | 暴雨以上 | 大暴雨以上 | 特大暴雨以上 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TS | 订正前 | 0.884 | 0.705 | 0.539 | 0.300 | 0.117 | 0 |

| 订正后 | 0.902 | 0.707 | 0.555 | 0.342 | 0.195 | 0.133 | |

| ETS | 订正前 | 0.151 | 0.420 | 0.375 | 0.245 | 0.112 | 0 |

| 订正后 | 0.362 | 0.418 | 0.362 | 0.269 | 0.189 | 0.133 | |

| BIAS | 订正前 | 1.128 | 1.267 | 1.099 | 0.600 | 0.218 | 0 |

| 订正后 | 1.061 | 1.286 | 1.486 | 1.008 | 1.045 | 0.410 | |

| FPR | 订正前 | 0.115 | 0.260 | 0.331 | 0.385 | 0.413 | 0 |

| 订正后 | 0.079 | 0.264 | 0.403 | 0.492 | 0.680 | 0.597 | |

| FNR | 订正前 | 0.001 | 0.062 | 0.264 | 0.631 | 0.872 | 1.000 |

| 订正后 | 0.023 | 0.053 | 0.112 | 0.488 | 0.666 | 0.835 | |

| POD | 订正前 | 0.999 | 0.938 | 0.736 | 0.369 | 0.128 | 0 |

| 订正后 | 0.977 | 0.947 | 0.888 | 0.512 | 0.334 | 0.166 |

具体而言,对于小雨以上量级的降水,订正后的TS评分从0.884提升至0.902,ETS评分从0.151提升至0.362,印证了偏差订正法在提高小雨量级降水预报技巧方面的高效性;此外,BIAS略有下降,表明预报的降水范围更贴近实际观测,提升了预报的可靠性。然而,对于中雨以上量级的降水,频率匹配法的改善效果并不十分明显,订正后的降水预报落区略偏大,同时空报率略有上升。对于大雨及以上量级的降水预报,TS评分订正后虽有一定提升,但落区偏差(BIAS)从订正前的1.099增长至订正后的1.486,预报范围误差明显偏大;空报率的上升和命中率的明显提升表明,虽然偏差订正法在提高大雨量级降水预报的命中率方面取得一定成效,但同时也带来了更多空报。对于暴雨及以上量级的降水预报,订正后的TS评分和BIAS均有明显改善,尤其是大暴雨以上量级TS评分和命中率显著提高,落区也与实况更为接近。对于特大暴雨,订正前模式未能预报出该量级降水,而经过偏差订正后,TS评分达到0.133,预报范围与实况更为接近,漏报率下降而命中率上升,说明偏差订正法在极端降水事件预报中的潜力和价值,同时在提高极端降水预报准确性的同时,需关注空报率的控制。

2.2 区域性暴雨的分型订正和检验

2.2.1 区域性暴雨分型

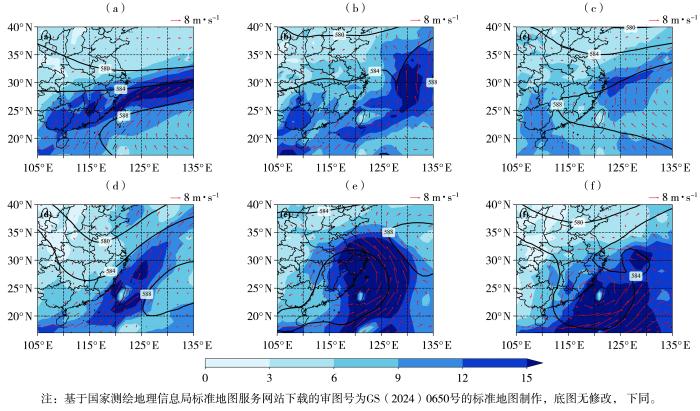

2010—2023年夏季期间,浙江省累计发生187例区域性暴雨。根据不同高度天气形势的配置,结合浙江省气象局的分型方法进行调整和优化,将其分为静止锋雨带型(111例)、暖式切变型(7例)、副热带高压(简称“副高”)型(22例)、台风型(30例)、台风倒槽型(6例)和冷槽型(11例)6种类型。经合成分析(图2)发现,静止锋雨带型暴雨588 dagpm线平均位于福建东南部沿海,副高西北侧多伴随低值系统,形成西低东高的阻滞形势;浙江上空850 hPa风场为西南气流与偏东气流交汇形成的东西向切变线,850 hPa水汽由南海向江南北部输送,湿舌位于浙江东部海面[图2(a)]。暖式切变型暴雨,江南地区上空为低槽,588 dagpm线西伸脊点位于125°E附近,中高层盛行一致的西南气流;850 hPa为弱的西南和东南气流交汇形成的暖式切变线,低层水汽通道与静止锋雨带型相似,均为孟加拉湾和南海输送的西南水汽,两者主要是850 hPa的切变类型和588 dagpm西伸脊点位置的差异[图2(b)]。副高型暴雨588 dagpm线位于浙江中部,当副高东退减弱伴随着低值系统东移可产生对流性降水,低层水汽主要由西太平洋向浙江内陆输送,850 hPa为东南和西南两支水汽通道,低层中尺度系统常常触发对流发展[图2(c)]。冷槽型暴雨槽线平均位于115°E,高纬地区以经向环流为主;浙江上空为槽前西南气流,槽后冷平流叠加在低层暖平流之上,导致强烈的热力层结不稳定,588 dagpm线平均位于福建海面,低槽移动缓慢[图2(d)]。台风型暴雨为台风正面登陆浙江或福建北部形成的暴雨,588 dagpm线断裂,平均位置在35°N,850~500 hPa为偏东急流;850 hPa为东南水汽通道,中国东部海面到内陆为强水汽辐合中心,中低层有强辐合系统[图2(e)]。台风倒槽型暴雨中低层辐合中心平均位于台湾附近,对流层中低层东南气流进入内陆,之后受地面摩擦影响风速逐渐减弱,从沿海向内陆降水逐渐减弱[图2(f)]。

图2

图2

2010—2023年浙江夏季各类区域性暴雨日500 hPa平均位势高度场(实线,单位:dagpm)、850 hPa平均风场(箭矢,单位:m·s-1)和平均水汽通量(填色,单位:g·cm-1·hPa-1·s-1)

(a)静止锋雨带型,(b)暖式切变型,(c)副高型,(d)冷槽型,(e)台风型,(f)台风倒槽型

Fig.2

Mean geopotential height field at 500 hPa (solid lines, Unit: dagpm), mean wind field (arrow vectors, Unit: m·s-1) and mean water vapor flux (the color shaded, Unit: g·cm-1·hPa-1·s-1) at 850 hPa on rainstorm days over Zhejiang in summer during 2010-2023

(a) stationary front rainband type, (b) warm shear type, (c) subtropical high type, (d) cold trough type,

(e) typhoon type, (f) typhoon inverted trough type

静止锋雨带型暴雨主要为梅雨形势的暴雨,持续时间长达3 d以上;暖式切变型暴雨主要是对流层中低层暖切变系统产生的暴雨;副高型暴雨即为副高边缘或者副高后退、西进过程中形势不稳定而产生的暴雨;冷槽型暴雨主要是高空槽影响下产生的暴雨;台风型则是东风带系统中螺旋雨带直接影响产生的暴雨;而台风倒槽型是台风在华南地区,倒槽及切变等影响浙江产生的降水。

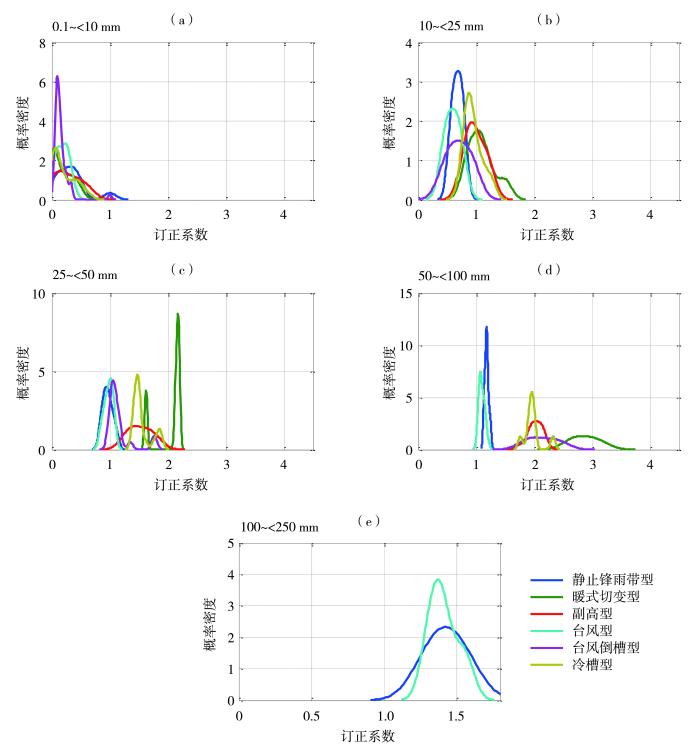

2.2.2 不同类型暴雨订正和检验

基于6类暴雨分型对2020—2023年夏季区域性暴雨过程开展分类订正。通过对降水订正系数的概率密度分布(图3)分析,发现不同量级降水存在明显的模式偏差特征。小雨量级(0.1~<10 mm)呈现右偏分布,订正系数集中在0.1~0.6,表明模式对该量级降水存在系统性高估;中雨量级(10~<25 mm)各类型均呈单峰分布且高度重叠,订正系数集中在0.5~1.5,显示模式预报存在稳定偏大现象;大雨量级(25~<50 mm)各类型差异明显,静止锋雨带型、台风型和台风倒槽型订正系数接近1.0,模式偏差最小,而暖式切变型则呈现独特的双峰分布,主峰订正系数超过2,模式偏差最大;暴雨量级(50~<100 mm)中,静止锋雨带型和台风型模式偏差最小,但暖式切变型订正系数峰值接近3.0,存在严重的系统性低估;大暴雨量级(100~<250 mm)仅出现在静止锋雨带型和台风型过程中,订正系数集中在1.4左右,仍存在明显低估。研究时段内国家站均未出现特大暴雨(≥250 mm)情况。上述结果表明,降水订正系数随降水量级和天气类型呈明显差异,需针对不同类型制定差异化订正方案。

图3

图3

2020—2023年夏季不同类型降水订正系数概率密度分布

(a)小雨,(b)中雨,(c)大雨,(d)暴雨,(e)大暴雨

Fig.3

Probability density distributions of correction coefficients for precipitation with different types in summer from 2020 to 2023

(a) light rain, (b) moderate rain, (c) heavy rain, (d) rainstorm, (e) torrential rain

不同类型暴雨的订正效果(表2)表明,经频率匹配法订正后,6类暴雨的预报效果均有不同程度提升。台风型与静止锋雨带型暴雨OCF模式预报表现较为出色,其中台风型暴雨订正前TS为0.433(命中率为58.6%),而订正后TS提升至0.456,漏报率降低至37.1%;静止锋雨带型暴雨命中率则提高10.9%。副高型暴雨订正效果也有明显提高,其TS从0.023提升至0.128,暴雨落区偏差(BIAS)从显著偏小(0.114,几乎漏报)改善至基本接近实况(1.127)。另外,暖式切变型、台风倒槽型和冷槽型暴雨订正前表现为系统性漏报(TS=0),经分类订正后实现有效识别,其中台风倒槽型暴雨的TS达0.391(命中率60.0%,漏报率降低60.0%),冷槽型暴雨TS提升至0.154,命中率提升26.1%,而暖式切变型暴雨的命中率也提升了20.0%,漏报率下降了20.0%。且所有类型均方根误差(RMSE)略有增加,表明订正过程可能引入新的不确定性。基于分型订正技术的2024年汛期浙江暴雨预报改进研究表明,该方案使暴雨预报TS评分从基准值0.383显著提升至0.405,其中命中率提高近10.0%(图表略)。

表2 2020—2023年不同类型暴雨的频率匹配法预报技巧评分

Tab.2

| 静止锋雨带型 | 暖式切变型 | 副高型 | 台风型 | 台风倒槽型 | 冷槽型 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TS | 订正前 | 0.335 | 0 | 0.023 | 0.433 | 0 | 0 |

| 订正后 | 0.368 | 0.118 | 0.128 | 0.456 | 0.391 | 0.154 | |

| ETS | 订正前 | 0.274 | 0 | 0.010 | 0.312 | 0 | 0.044 |

| 订正后 | 0.297 | 0.053 | 0.054 | 0.332 | 0.343 | 0.103 | |

| BIAS | 订正前 | 0.726 | 0 | 0.114 | 0.940 | 0 | 0 |

| 订正后 | 1.015 | 0.900 | 1.127 | 1.009 | 1.133 | 0.957 | |

| FPR | 订正前 | 0.404 | 0 | 0.778 | 0.376 | 0 | 1.000 |

| 订正后 | 0.466 | 0.778 | 0.787 | 0.376 | 0.471 | 0.727 | |

| FNR | 订正前 | 0.567 | 1.000 | 0.975 | 0.414 | 1.000 | 1.000 |

| 订正后 | 0.458 | 0.800 | 0.760 | 0.371 | 0.400 | 0.739 | |

| POD | 订正前 | 0.433 | 0 | 0.025 | 0.586 | 0 | 0 |

| 订正后 | 0.542 | 0.200 | 0.241 | 0.629 | 0.600 | 0.261 | |

| RMSE | 订正前 | 20.351 | 24.562 | 23.542 | 29.136 | 19.072 | 22.944 |

| 订正后 | 22.347 | 32.600 | 28.560 | 32.786 | 20.434 | 28.846 | |

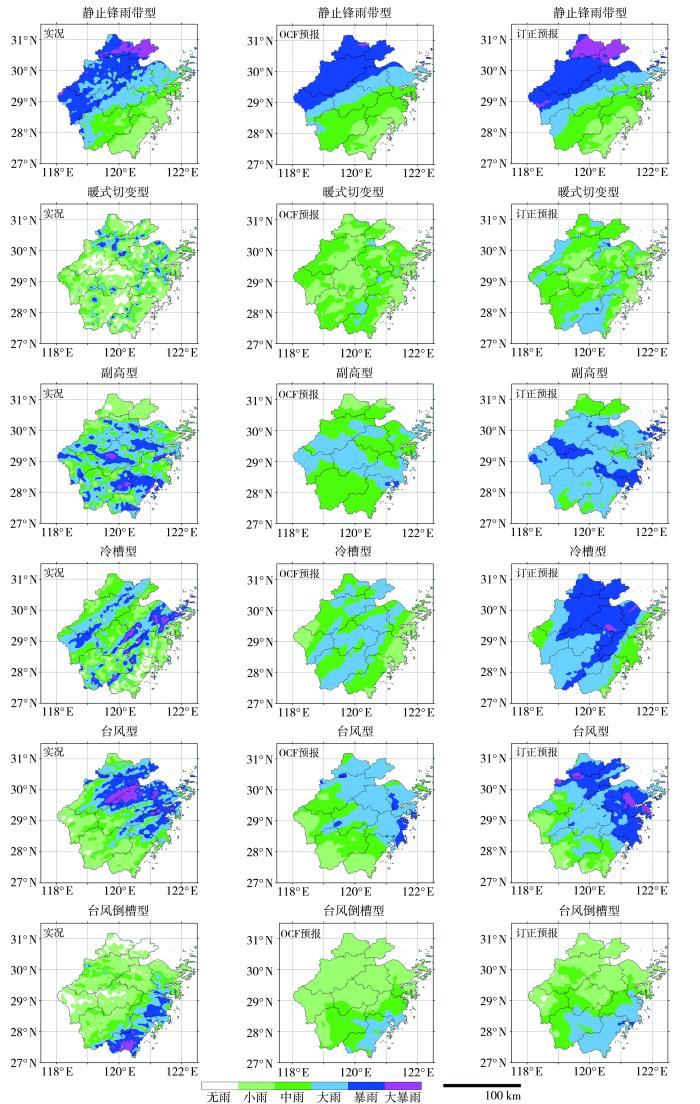

2.2.3 个例应用效果

选取6类暴雨的典型个例(图4)进行分析。静止锋雨带型暴雨个例选取2023年6月23日浙江中北部的大范围暴雨事件,OCF模式在预测暴雨落区方面表现良好,但未能捕捉到浙江北部地区的大暴雨;采用频率匹配订正后,虽然成功识别出浙江北部和西部地区的大暴雨,但在范围上有所高估。暖式切变型暴雨个例选取2023年7月20日降水,此次降雨呈现局地性强、分布不均的特点,OCF模式仅预报出了最大降水量级为大雨,且与实际最强降水位置存在偏差;订正后,尽管单点暴雨预报精度有所提升,但由于此类天气系统导致的暴雨落区具有高度不确定性,订正后的暴雨点位置仍出现一定程度的偏离。副高型暴雨选择的是2021年8月16日的降水事件,OCF模式明显低估了暴雨的影响范围;经频率匹配订正后,浙江中部地区的暴雨预报得到明显改善,但对于大暴雨的预报仍显不足。冷槽型暴雨以2023年8月28日的降水事件为例,OCF模式预报的降水强度远低于实况;订正后,虽然一定程度上反映了暴雨和大暴雨的存在,但其覆盖范围仍被低估,尤其是大暴雨的位置和面积预报仍有待改进。台风型暴雨个例为2021年7月23日降水事件,降水中心位于浙江东北部,实况为大面积的大雨至大暴雨天气,尽管OCF模式对强降水区域的预测较为准确,但在强度预估上明显偏低;频率匹配法订正后,暴雨和大暴雨的预报更加贴近实况,但大暴雨的具体位置仍存在一定偏差。台风倒槽型暴雨选择2021年8月3日降水事件,无论是OCF模式预报还是基于频率匹配订正,对浙江东南沿海的大暴雨均未做出有效预测,显示模式和订正在此类型天气系统下的局限性,但频率匹配订正对降水落区还是相较于OCF模式更优。

图4

图4

2023年6月23日静止锋雨带型、2023年7月20日暖式切变型、2021年8月16日副高型、2023年8月28日冷槽型、2021年7月23日台风型及2021年8月3日台风倒槽型暴雨过程中降水量实况、OCF模式预报及订正预报对比

Fig.4

Comparison of actual, predicted by the OCF model and corrected precipitation for the stationary front rain belt type process on June 23, 2023, the warm shear type process on July 20, 2023, the subtropical high type process on August 16, 2021, the cold trough type on August 28, 2023, the typhoon type on July 23, 2021 and the typhoon inverted trough type process on August 3, 2021

综上所述,基于频率匹配的订正方法在一定程度上提升了浙江省夏季暴雨的预报能力,尤其是在识别特定区域内的极端降水方面表现出一定的优势。然而,针对不同类型的天气系统,订正效果呈现出明显差异,未来需要进一步优化和完善现有的预报模型和技术。

3 结论和讨论

本文基于2010—2023年浙江省气象台站降水观测数据及ERA5再分析资料,以及浙江省客观预报系统OCF模式降水预报产品,基于2020年以来浙江夏季区域性暴雨预报偏差特征,通过天气分型与频率匹配法的耦合订正,分析降水预报改进的关键机制,得到如下主要结论。

1)频率匹配法能有效优化浙江夏季区域性暴雨预报系统性偏差。OCF模式存在明显的非线性系统性偏差,对于小量级降水(≤30 mm)存在高估倾向(小雨订正系数为0.3);对于中雨及以上量级降水存在系统性低估,需分级向上订正,订正系数在70 mm阈值处达到峰值(1.7),超过80 mm的降水量订正强度有所下降但仍较大。经频率匹配法分级订正后,各量级降水预报技巧均获提升,其中小雨量级TS评分提升2.04%,大雨量级提升2.97%。针对特大暴雨量级的完全漏报问题,订正后获得有效预报,TS评分达0.133,命中率提升至16.6%。

2)浙江夏季区域性暴雨可分为静止锋雨带型、暖式切变型、副高型、台风型、台风倒槽型和冷槽型6类环流型。针对不同分型实施分级订正后,暴雨以上量级降水预报准确性明显提升。暖式切变型在暴雨以上量级出现异常高订正系数(3.0),主要源于低空急流与地形抬升协同作用引发的强对流,而模式对此类中小尺度对流的触发位置存在一定偏差;台风倒槽型和冷槽型降水则通过大幅向上订正实现了从完全漏报到有效识别的突破,反映了OCF模式对涡旋次级环流水汽输送的低估;静止锋雨带型和台风型降水在大暴雨量级的订正系数分别达1.55和1.57,有效补偿了模式对层云性降水微物理过程的低估。订正后各分型暴雨的TS评分平均提升0.14,命中率平均提升23.8%。

本研究构建的“环流分型-降水分级”耦合订正框架,为复杂天气系统背景下的暴雨精细化预报提供了兼具物理基础和统计优化的技术路径。该方案在2024年夏季浙江区域性暴雨业务应用中的验证结果表明,订正后暴雨预报的TS评分由0.383提升至0.405(提升幅度5.6%)。然而,分型检验显示订正效果存在明显差异,如静止锋雨带型和台风型的TS评分提升幅度明显高于暖式切变型,这与模式对中小尺度对流系统参数化的固有局限有关。未来研究将重点优化暖式切变型等对流性降水系统的订正算法,通过引入动态频率匹配系数和机器学习技术,进一步提升预报准确率并推动业务应用。

参考文献

2021年夏季CMA-MESO模式降水预报评估

[J].利用中国2021年夏季(6—8月)逐3 h降水预报资料和地面气象站观测资料,从多个角度诊断分析CMA-MESO (China Meteorological Administration Mesoscale Model) 3 km系统模式降水预报性能,为预报员提供参考,为模式系统改进提供依据。结果表明:CMA-MESO 3 km模式能较好地预报出不同地区3 h累积降水量和有效降水频率时空分布特征,区域降水预报能力强于单站,持续性降水预报效果好于局地短时强降水。不同预报时效结果显示,CMA-MESO 3 km模式3 h降水预报值最大且大于观测值,6、9、12 h降水预报最接近实况;短时强降水个例结果显示CMA-MESO 3 km模式短临预报效果较好,3、6 h降水预报接近观测,降水量及其时间变化特征预报与观测基本一致,且8个预报时效的区域降水预报平均值接近观测值,预报效果较好。

湖南持续性区域暴雨气候特征及暴雨落区分型

[J].基于1961-2016年湖南88个台站逐日降水及NCEP再分析数据,利用突变分析、聚类分析、合成分析等方法,分析了湖南持续性区域暴雨的气候特征,并对暴雨落区进行了分型。结果表明,近56年湖南持续性区域暴雨过程年平均出现2次,最长持续日数为5天;夏季发生次数最多占73%,冬季未发生,出现较多的月份5,6,7和8月分别占16%,38%,20%和14%;持续性区域暴雨过程次数在1993年发生了均值突变,年平均过程次数从1961-1992年的1.4次增加至1993-2016年的2.8次。持续性区域暴雨过程年均发生0.9次以上的区域主要分布在湘中以北,湘中以北较湘南年均次数偏多。持续性区域暴雨强度全省区域平均值为82.5 mm·d<sup>-1</sup>,大于85 mm·d<sup>-1</sup>的台站主要分布在湘西北及湘东南。暴雨日强降水落区可分为4类空间分布型即湘西北型、湘中偏北型、湘中偏南型及湘东南型,4类空间分布型的累计暴雨日数占总持续性区域暴雨日数的百分比依次为25.6%,30.1%,21%和18.4%,湘西北型与湘东南型的降水强度较湘中偏北型与湘中偏南型的降水强度大,且强降水落区相对更集中;对应4类暴雨落区分型合成的925 hPa风场切变及水汽辐合大值区的位置、走向与4类暴雨空间分布型的强降水落区基本吻合,对强降水的落区有较好指示性。

两种降水客观统计方法对ECMWF集合平均降水预报的订正研究

[J].提升降水量级预报精度,有助于优化灾害预警与决策支持。选取2018年1月1日至2021年1月山东省逐12 h降水观测数据和欧洲中期天气预报中心(the European Centre for Medium-Range Weather Forecasting,ECMWF)的集合预报集合平均(Ensemble Prediction Ensemble Mean,EPEM)结果进行72 h内逐12 h降水量级预报统计订正,然后对比ECMWF集合平均降水预报插值的原始预报(EC_EPEM)、基于EC_EPEM的输出统计(Model Output Statistics,MOS)预报(EC_EPEM_MOS)、利用最优TS(Threat Score)评分订正(Optimal Threat Score,OTS)预报(EC_EPEM_OTS)的效果。结果表明:EC_EPEM_MOS在较小量级上表现最优,但在大量级上订正效果稍差,甚至略低于EC_EPEM;EC_EPEM_OTS仅在0.1、10 mm量级上低于EC_EPEM_MOS,其他量级均为最优,尤其在较大量级上订正效果更明显。在50、100 mm大量级上,EC_EPEM_OTS在12~72 h时效订正效果均最优,这是由于EC_EPEM_OTS在稍大量级上提高订正系数使得大量级降水漏报率减小,同时对大量级降水使用较小订正系数也减小了空报率。在较小量级降水中短期预报时效除了山东中部山区外EC_EPEM_MOS表现最佳,山区EC_EPEM_OTS最佳;中等以上量级、尤其较大量级降水,山东大部分地区EC_EPEM_OTS表现最佳。EC_EPEM_MOS订正预报有效地减小了EC_EPEM的空报问题。EC_EPEM_OTS的订正效果最佳,在大范围强降雨过程中与实况降雨分布更为接近,降水总体分布把握较好。

梅汛期江淮切变线暴雨与非暴雨演变过程的合成对比分析研究

[J].利用气象观测资料和NCEP再分析资料对梅汛期江淮切变线暴雨类个例与切变线非暴雨类个例演变过程进行了合成对比分析。结果表明, 形成暴雨切变线的演变历程中, 存在南北风加强, 切变线发展, 且西南风急流引起的风速辐合加强了低空辐合。同时江苏处于高空急流入口区的右侧, 高低空急流相耦合, 形成了高空辐散、低空辐合的动力机制, 降水过程中动力结构配置的演变特征十分鲜明。切变线南侧热力不稳定条件较好, 水汽输送丰富, 水汽辐合强烈, 这些都有利于暴雨中尺度系统的发生、发展。因为动力、 热力条件强度的不同对应不同强度的降水, 区域性大暴雨的动力系统比一般暴雨更深厚, 不稳定条件更强, 水汽输送也更充沛。而切变线非暴雨类中, 高低空风场的配置不利于降水的增强。南北风增强不明显, 切变线不能得到发展, 同时其南侧西南风急流没有建立, 风速辐合较弱。高空急流核远离江苏, 江苏上空的辐散场很弱, 高空辐散、 低空辐合的动力机制未能建立, 动力结构的配置演变特征不明显。切变线南侧的热力不稳定度也不如暴雨类强, 水汽的辐合较弱, 不利于中尺度系统的发生、发展。

四个数值预报模式对四川强降水过程预报能力评估

[J].为衡量数值模式对强降水过程的预报能力,选取欧洲中期天气预报中心(the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)数值预报产品、国家气象中心区域中尺度数值预报产品(China Meteorological Administration Mesoscale Model,CMA-MESO 3KM)、西南区域中心中尺度模式系统(Southwest Center WRF ADAS Real-time Modeling System,SWC)、国家气象中心全球数值预报系统(China Meteorological Administration for Global Forecast System,CMA-GFS)4个模式预报产品,利用目标对象检验法,对四川2018—2020年共93次强降水过程(≥25 mm·d<sup>-1</sup>)从降水位置、降水面积、降水强度等方面进行检验,在此基础上重点讨论36 h预报时效模式的预报能力。结果表明:(1)随着预报时效越临近,各模式预报平均水平越高,且整体对雨带位置把握较好,更具有参考性。(2)各模式对锋面降水过程预报能力较强,对暖区降水过程预报能力较差。(3)暖区强降水过程可在大尺度模式基础上结合本地中尺度模式进行订正;锋面降水过程则以ECMWF模式预报为基础,参考CMA-MESO 3KM模式对大雨及以上量级降水落区和量级进行调整。

OTS、MOS和OMOS方法及其优化组合应用于72 h内逐3 h降水预报的试验分析研究

[J].

Research on frequency matching correction techniques for South China precipitation ensemble forecast based on the GRAPES model

[J].

The record-breaking Mei-yu in 2020 and associated atmospheric circulation and tropical SST anomalies

[J].

Precipitation under subtropical high conditions: Evidence and implications

[J].

The ERA5 global reanalysis

[J].

An improved estimate of daily precipitation from the ERA5 reanalysis

[J].

Precipitation forecast on the township scale using the frequency matching method

[J].

From China’s heavy precipitation in 2020 to a “Glocal” hydrometeorological solution for flood risk prediction

[J].