0 引言

暴雪是冬季的主要灾害性天气之一,不仅会导致交通运输受阻、农业生产受损,还可能引发次生灾害,严重威胁人民生命财产安全(阎访等,2021;张桂莲等,2022;张入财等,2023;郭英香等,2023)。众多有关暴雪的研究表明,暴雪的发生与特定天气系统及热力条件密切相关。其中,低空急流、中层切变线和锋面的相互作用易发生暴雪天气(周雪松和谈哲敏,2008;许婷婷等,2017;冯丽莎等,2020);而下冷上暖的稳定形势是连续性区域暴雪产生的重要热力条件(靳冰凌等,2010)。回流形势是我国北方地区冬季降雪的主要天气型之一(胡顺起等,2017;杨晓君等,2019;徐娟娟等,2020),其形成机制具有明显特点:地面回流形势常与倒槽共同强烈发展并稳定维持,进而造成华北地区大范围强降雪(赵桂香,2014)。此外,暖湿气流在冷垫上爬升以及地形抬升效应,对强降雪的形成和增强也有重要影响(顾佳佳和武威,2015;钤伟妙等,2022)。针对内蒙古暴雪的研究进一步说明,中层西风槽和南支槽、低层急流和切变线以及地面气旋是内蒙古回流暴雪形成的重要天气系统(马素艳等,2017;黄晓璐等,2021;张桂莲等,2023)。

冻雨是由过冷却水滴形成的降水现象,当这类水滴与温度低于0 ℃的物体碰撞时会立即冻结(安晶晶等,2024)。其形成机制主要有暖雨机制和融化机制两种(漆梁波,2012),多发生于我国长江以南地区(黄小玉等,2008;丁一汇等,2008)。冻雨的出现往往伴随雨雪相态转换,给交通运输、电力输送和通讯设施带来严重危害(任曼琳等,2023;Zhuang et al.,2024)。对中国北方地区多次冻雨过程的分析表明,北京市的冻雨以暖雨机制为主(尤凤春等,2015),大气低层充足的水汽和抬升条件有利于冻雨天气发生(于波等,2016);深厚而稳定的逆温层、低层湿度较大的冷层是大范围冻雨出现的主要原因(霍也等,2023);冻雨发生时大气层结为“三层结构”,中低层存在深厚暖层是冻雨形成的必要条件(王瀛等,2015)。然而冻雨在内蒙古地区较为罕见,针对伴随冻雨的暴雪天气的相关研究也相对匮乏(孟雪峰等,2022;马素艳等,2022)。

2023年11月5—6日内蒙古出现极端暴雪,其间伴随雨雪相态转换,通辽市局地出现冻雨。大范围积雪导致道路结冰,交通大面积受阻;通辽市和赤峰市多个旗县受灾,直接经济损失超过3 900万元人民币。因此,本文对此次伴随冻雨的极端暴雪天气进行研究,分析此次过程的环境条件和成因,以期加深对该类天气的认识,为预报预警和气象服务提供参考。

1 资料与天气实况

1.1 资料选取

所用资料:(1)内蒙古天擎数据库提供的逐小时全区气象站资料,包括降水量、气温等常规观测资料;(2)08:00和20:00(北京时,下同)通辽探空资料;(3)通辽多普勒雷达(CINRAD/CB型)资料,空间探测距离为250 km;(4)欧洲中期天气预报中心下载的ERA5逐1 h再分析资料,空间分辨率为0.25°×0.25°。以上资料的起止时间为2023年11月5日08:00—6日20:00。

1.2 天气实况

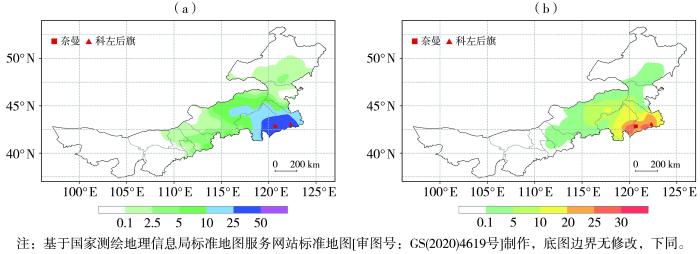

2023年11月5日08:00—6日20:00,内蒙古东南部大部降水量达到10.0 mm,部分地区超过25.0 mm[图1(a)]。根据内蒙古气候中心极端降雪事件监测指标,11月5日20:00—6日20:00,通辽市奈曼旗和开鲁县均出现特大暴雪,降雪量分别为41.9 mm和35.9 mm,超过历史极值,出现极端降雪事件。强降雪区域的积雪深度大,内蒙古东南部大部地区新增积雪深度超过5 cm,7个国家站超过20 cm[图1(b)]。奈曼旗6日08:00极大风速达到13.4 m·s-1,能见度低于1 000 m,出现风吹雪。强降雪前存在雨雪相态转换,通辽市南部科左后旗等站出现冻雨。此次过程累计降雪量大、小时降雪强度大、持续时间长,是一次伴随冻雨的极端暴雪天气。

图1

图1

2023年11月5日08:00—6日20:00内蒙古累计降水量(a,单位:mm)和新增积雪深度(b,单位:cm)

Fig.1

Accumulated precipitation (a, Unit: mm) and newly added snow depth (b, Unit: cm) in Inner Mongolia from 08:00 on 5 to 20:00 on 6 November 2023

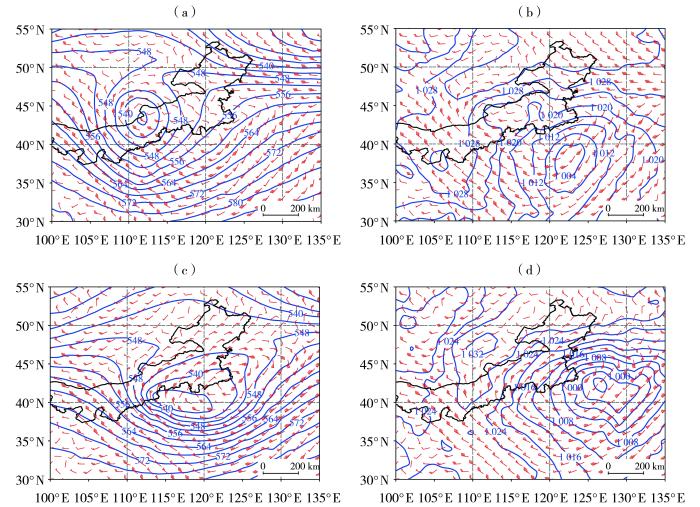

2 环流形势

2023年11月5日20:00,内蒙古中部111°E附近500 hPa高度场上有冷涡和高空槽[图2(a)],冷涡中心强度达536 dagpm,700 hPa风场存在“人”字型切变线,内蒙古东南部位于冷涡前部的暖区和700 hPa风场上西南风急流北部,西南暖湿气流发展强盛。内蒙古东南部处于地面江淮气旋顶部[图2(b)],气旋中心强度为1 004 hPa,在45°N附近存在地面倒槽,地面至850 hPa有偏东风冷垫维持,850 hPa的偏东风急流最大达16 m·s-1。中层的西南暖湿气流在低层偏东风冷垫上爬升,垂直上升运动加强产生锋生,这是极端降水出现的重要因素。同时低层的偏东气流在大兴安岭的阻挡下堆积滞留,低层冷垫增厚迫使中层西南暖湿气流爬升高度增加,水汽在上升过程中更容易凝结成云,导致降雪增大。

图2

图2

2023年11月5日20:00(a、b)和6日08:00(c、d)500 hPa位势高度场(蓝色实线,单位:dagpm)和700 hPa风场(风矢,单位:m·s-1)(a、c)、海平面气压场(蓝色实线,单位:hPa)和850 hPa风场(风矢,单位:m·s-1)(b、d)

Fig.2

The 500 hPa geopotential height field (blue solid lines, Unit: dagpm) and 700 hPa wind field (wind vectors, Unit: m·s-1) (a, c), sea level pressure field (blue solid lines, Unit: hPa) and 850 hPa wind field (wind vectors, Unit: m·s-1) (b, d) at 20:00 on 5 (a, b) and 08:00 on 6 (c, d) November 2023

内蒙古东南部此次伴冻雨的极端暴雪过程受500 hPa高空冷涡、700 hPa暖式切变线、850 hPa偏东风急流以及北上的地面江淮气旋共同影响。高空冷涡和强烈发展的地面气旋为极端暴雪和冻雨的发生提供了有利的大尺度环流背景。

3 观测特征

3.1 地面观测特征

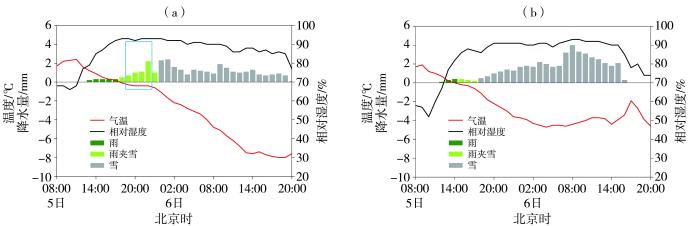

为进一步讨论冻雨和暴雪的环境条件,选取科左后旗和奈曼旗进行对比,分析地面气象要素观测特征。科左后旗冻雨维持时间较长且雨量较大,奈曼旗未出现冻雨,但是累计降雪量大,突破历史极值。

2023年11月5日13:00—17:00科左后旗[图3(a)]降水相态为雨,2 m气温均在0 ℃以上;18:00开始科左后旗降水转为雨夹雪;18:00—22:00科左后旗出现冻雨,累计降水量5.0 mm,在此期间相对湿度一直大于90%,2 m气温持续稳定在-1~0 ℃,地表温度也维持在-0.2~0.4 ℃,这种近地面温度较低且湿度高的环境条件下,液态降水易形成冻雨;23:00后,2 m气温迅速下降,科左后旗降水相态转为雪,降雪初期雪强大于2.0 mm·h-1。5日23:00—6日20:00降雪一直持续,累计降雪量为24.8 mm,达到大暴雪量级;6日凌晨至白天气温持续下降,24 h内降温超过8 ℃,达到寒潮强度。

图3

图3

2023年11月5日08:00—6日20:00科左后旗(a)和奈曼旗(b)逐小时降水量、2 m气温和相对湿度演变

(蓝色方框为出现冻雨的时段)

Fig.3

The evolution of hourly precipitation, 2 m air temperature and relative humidity of Kezuohouqi (a) and Naimanqi (b) from 08:00 on 5 to 20:00 on 6 November 2023

(The blue box shows the period of freezing rain)

5日11:00—14:00奈曼旗[图3(b)]出现降雨,温度开始下降,随后转为雨夹雪并且维持3 h,降水量为0.9 mm;与科左后旗不同,奈曼旗雨夹雪时段的降水量小,相对湿度小于90%,气温一直大于0 ℃,没有出现冻雨;之后奈曼旗降雪逐渐增大,2 m气温迅速下降,相对湿度一直保持在90%左右。5日19:00—6日06:00累计降雪量为18.5 mm,达到暴雪量级;6日07:00—13:00连续7 h降雪强度超过2 mm·h-1,其中07:00—08:00更是达到4 mm·h-1,达中雪量级。这样长时间维持的连续强降雪,使奈曼旗出现超过历史极值的特大暴雪。

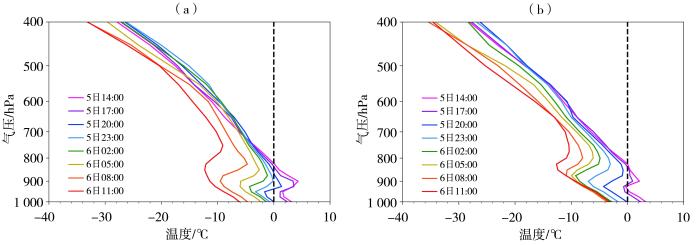

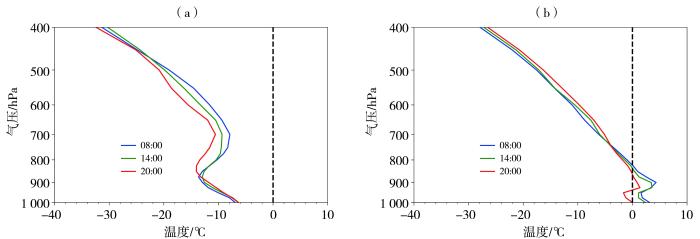

3.2 探空特征

2023年11月5日14:00和17:00,科左后旗850 hPa以下温度均在0 ℃以上[图4(a)],对应地面为降雨。随后地面转为雨夹雪,20:00,925~875 hPa温度大于0 ℃,出现融化层,融化层最高温度为1.4 ℃。700 hPa以上温度随高度递减,而融化层下存在低于0 ℃的冷层,垂直方向上呈现“冷、暖、冷”的层结结构,垂直层结符合融化型冻雨的特征。950~925 hPa存在逆温层,700 hPa以下的温度高于-10 ℃[Hobbs and Rangno(1985)研究表明-10 ℃是云中冰核有效活化的临界温度],说明云中存在液态的过冷却水粒子(张智等,2016),过冷却水粒子和冰晶经过融化层降落到地面,有利于冻雨的形成。5日08:00—20:00,850~500 hPa几乎均为暖平流,强度达6 ℃·s-1,暖平流的存在和维持对于冷垫上暖区的维持起到了关键作用。5日23:00之后,温度廓线中融化层消失,850 hPa温度平流转为弱冷平流,冻雨转为降雪,但垂直层结一直存在逆温层。

图4

图4

2023年11月5日14:00—6日11:00科左后旗(a)和奈曼旗(b)逐3 h温度廓线

(黑色虚线为0 ℃等温线)

Fig.4

The 3-hour temperatures profiles of Kezuohouqi (a) and Naimanqi (b) from 14:00 on 5 to 11:00 on 6 November 2023

(Black dotted line is 0 ℃ isotherm)

5日14:00奈曼旗虽然存在逆温层[图4(b)],但在850 hPa以下温度为-0.4~3.2 ℃,此时2 m温度为0 ℃,地面降水相态开始从雨转为雨夹雪;17:00,850 hPa及以下的温度比14:00有所降低,但降温幅度不大,虽然900~850 hPa存在温度为0~1 ℃的融化层,但925 hPa附近冷垫较薄且温度较高(-0.4~0 ℃),这样的垂直结构不利于冻雨的形成;20:00,奈曼旗整层温度均在0 ℃以下,地面降雪相态转为雪。与科左后旗类似,奈曼旗在5日夜间到6日上午一直存在逆温层,并且逆温层顶的高度不断增加,温度平流剖面显示在低层为冷平流,中层为暖平流,这种“冷垫”与“暖盖”的存在和长时间维持是暴雪发生的极有利热力条件。

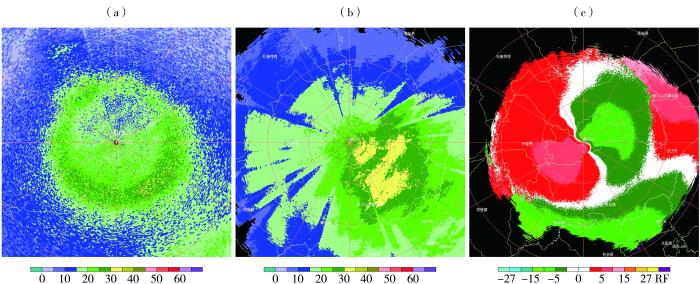

3.3 雷达观测特征

2023年11月5日17:00—23:00通辽市雷达回波出现不同强度的零度层亮带,对应冻雨出现的时间。零度层亮带是层状云连续性降水的一个重要特征,其反映了层状云降水中存在冰水转换区。5日20:46,通辽雷达反射率因子在1.5°及以上的仰角都出现了零度层亮带,且高仰角更为清晰。6.0°仰角基本反射率因子[图5(a)]显示,零度层亮带的高度为1.1~1.3 km,对应的气压为900~850 hPa,这一高度与5日20:00科左后旗0 ℃等温线的高度基本一致[图4(a)]。过冷却水粒子和冰晶经过零度层亮带进入融化层,之后又降落到低于0 ℃的地面,符合融化型冻雨的形成特征。此时最大反射率因子达到42.5 dBZ,主要是冰粒外表的融化层反射率大,反射率因子突然增加导致的。6日00:05通辽雷达组合反射率[图5(b)]显示,东南方向回波强度分布均匀,呈层状云回波,是稳定性降水的回波特征,最大反射率因子为40.0~45.0 dBZ。此时基本径向速度2.4°仰角[图5(c)]低层为偏东风,中层为西南风,这进一步说明中层的西南暖湿气流在低层偏东风冷垫上爬升的现象。综上所述,降水过程中融化层较薄,冻雨强度较弱,降水相态转为雪后“上暖下冷”的形势维持了较长的时间,这导致暴雪产生和维持。

图5

图5

2023年11月5日20:46(a)、6日00:05(b、c)通辽市多普勒雷达6.0°仰角基本反射率因子(a,单位:dBZ)、组合反射率(b,单位:dBZ)和2.4°仰角基本径向速度(c,单位:m·s-1)

Fig.5

The basic reflectivity factor on the elevation of 6.0° (a, Unit: dBZ), the composite reflectivity (b, Unit: dBZ) and radial velocity on the elevation of 2.4° (c, Unit: m·s-1) of Tongliao Doppler radar at 20:46 on 5 (a) and 00:05 on 6 (b, c) November 2023

4 极端暴雪和冻雨成因

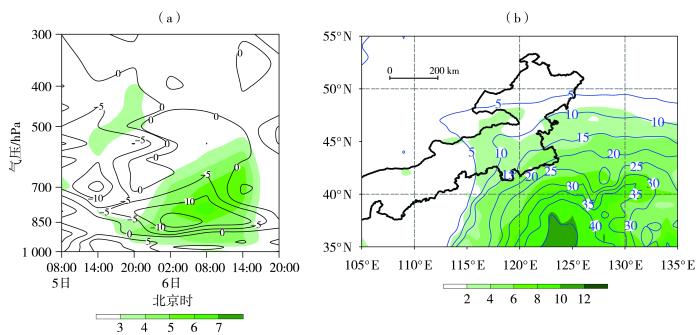

4.1 充足的水汽

针对出现特大暴雪的奈曼旗,分析水汽通量散度和水汽通量的时间-高度剖面[图6(a)]显示,2023年11月5日20:00—6日14:00,925~700 hPa有持续的水汽辐合。其中850 hPa水汽辐合最强,低于-10×10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1的强水汽辐合从5日20:00一直维持到6日15:00;与之相配合的是,该时段内中低层水汽通量呈现明显的高值区,最大超过6 g·cm-1·hPa-1·s-1,出现在6日08:00,这与奈曼旗强降雪时段一致,此时中低层偏东风急流发展强盛[图2(c)、(d)],来自海上的水汽由偏东风急流输送至内蒙古东南部,为暴雪的增强和维持提供了充足的水汽条件。此外,奈曼旗地处大兴安岭南麓的偏东风迎风坡,地形抬升作用进一步加剧了降雪强度。

图6

图6

2023年11月5日08:00—6日20:00奈曼旗特大暴雪中心水汽通量散度(黑线,单位:10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1)和水汽通量(填色,单位:g·cm-1·hPa-1·s-1)时间-高度剖面(a)、11月5日20:00大气可降水量(蓝线,单位:mm)和850 hPa比湿(填色,单位:g·kg-1)(b)

Fig.6

The height-time section of vapor flux divergence (black lines, Unit: 10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1) and vapor flux (the color shaded, Unit: g·cm-1·hPa-1·s-1) over the severe snowstorm center from 08:00 on 5 to 20:00 on 6 November 2023 (a), the atmospheric precipitable amount (blue lines, Unit: mm) and 850 hPa specific humidity (the color shaded, Unit: g·kg-1) at 20:00 on 5 November 2023 (b)

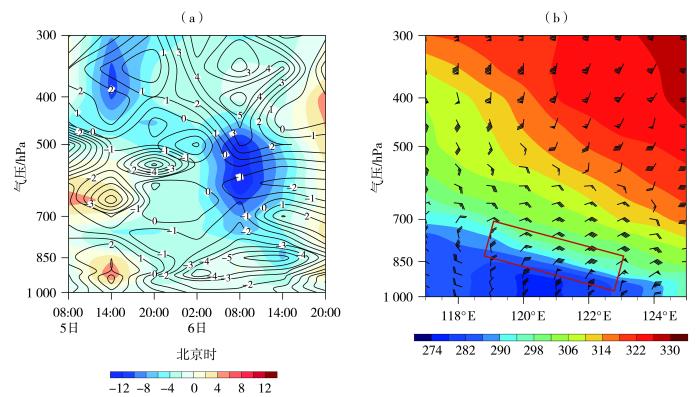

4.2 持续的动力锋生作用

强上升运动是推动水汽抬升至一定高度并凝结形成降雪的关键动力机制。奈曼旗特大暴雪中心的散度和垂直速度时间-高度剖面时序图[图7(a)]显示,整层上升运动从11月5日20:00持续至6日下午,其中6日02:00—14:00,700~450 hPa存在强烈上升运动,且在6日08:00达到最强。这种强上升运动的存在及长时间维持,是极端暴雪天气形成的重要条件。同时,6日02:00—14:00,700 hPa以下为强辐合区,低层辐合持续;而400 hPa以上为强辐散区,高低空抽吸作用与强烈的垂直上升运动相互配合,为暴雪的产生提供了良好的动力条件。

图7

图7

2023年11月5日08:00—6日20:00奈曼旗特大暴雪中心散度(黑线,单位:10-6 s-1)和垂直速度(填色,单位:10-1 Pa·s-1)的时间-高度剖面(a),6日02:00假相当位温(填色,单位:K)和风场(风矢,单位:m·s-1)沿42.8°N的经度-高度剖面(b)

(红色方框为锋区)

Fig.7

The height-time section of divergence (black lines, Unit: 10-6 s-1) and vertical velocity (the color shaded, Unit: 10-1 Pa·s-1) over the severe snowstorm center from 08:00 on 5 to 20:00 on 6 November 2023 (a), the longitude-height section of pseudo-equivalent potential temperature (the color shaded, Unit: K) and the wind field (wind vectors, Unit: m·s-1) along 42.8°N at 02:00 on 6 November 2023 (b)

(The red box shows the frontal area)

6日02:00低层冷垫抬升作用使得锋区十分明显,此时700~450 hPa开始出现强烈的上升运动,925 hPa附近存在强辐合中心,且内蒙古东南部700 hPa假相当位温等值线呈现向北伸展的湿舌(图略)。从假相当位温和风场沿42.8°N的经度-高度剖面[图7(b)]可见,119°E—123°E低层有密集锋区,121°E附近低层为东北急流,500 hPa以上为偏南急流,垂直风切变较大,有利于动力锋生,与之相对应,地面暴雪中心的降雪强度也开始增强。

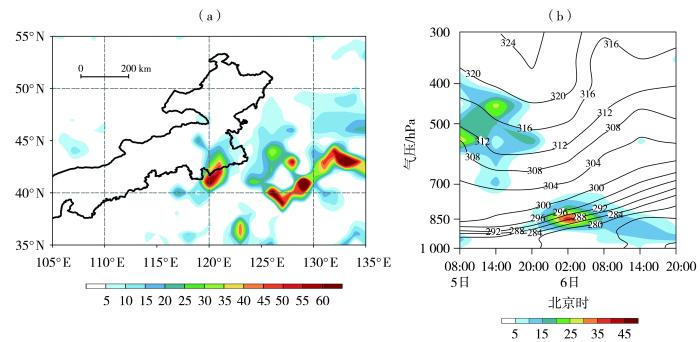

图8

图8

2023年11月6日02:00 850 hPa锋生函数(填色,单位:10-10 K·m-1·s-1)分布(a),5日08:00—6日20:00奈曼旗特大暴雪中心锋生函数(填色,单位:10-10 K·m-1·s-1)和假相当位温(黑线,单位:K)时间-高度剖面(b)

Fig.8

Distribution of frontogenesis function (the color shaded, Unit: 10-10 K·m-1·s-1) at 850 hPa at 02:00 on 6 November 2023 (a), the height-time section of the frontogenesis function (the color shaded, Unit: 10-10 K·m-1·s-1) and pseudo-equivalent potential temperature (black solid lines, Unit: K) over the severe snowstorm center from 08:00 on 5 to 20:00 on 6 November 2023 (b)

奈曼旗特大暴雪中心锋生函数与假相当位温的时间-高度剖面[图8(b)]显示,5日14:00—6日08:00,700 hPa以下的假相当位温始终维持着密集锋区,伴随强垂直风切变,冷暖空气的剧烈碰撞,有利于过冷却水滴或冰晶等粒子在下落过程中迅速凝结成冻雨或雪。5日20:00之后,850 hPa附近锋生函数明显增大,于6日02:00达到最强,这与图7(b)中850 hPa高度附近有明显锋区的特征一致。850 hPa锋生函数大于15×10-10 K·m-1·s-1的高值区一直持续至6日08:00,此期间奈曼旗的小时降雪量持续增加;随后,锋生函数有所减弱但仍维持在(5~15)×10-10 K·m-1·s-1。值得注意的是,850 hPa锋生函数最强时刻出现在6日02:00,而最强小时降雪量却出现在6日08:00,这是由于6日02:00 850~700 hPa的水汽通量明显小于08:00[图6(a)],且700~450 hPa的上升运动也弱于08:00[图7(a)],此外,850 hPa的锋生函数下传至地面存在一定的滞后性。降雪期间动力锋生长时间维持,且锋生强盛时段与强降雪的发生时段相对应,这是内蒙古东南部产生极端暴雪的重要原因。

综上分析,中层西南暖湿气流在低层冷垫上爬升产生锋生,强锋生区域与强降雪区域相对应;而动力锋生持续时间较长,以及强烈上升运动的存在与持续,共同构成了极端暴雪天气的重要条件。

4.3 冻雨成因分析

伴冻雨的暴雪天气在内蒙古较为罕见。在同月份、相似大气环流条件下的暴雪过程中,内蒙古多以降雪为主。以2021年11月7日的暴雪天气为例,这次天气过程同样受高空冷涡、低层切变线和急流以及地面气旋的共同影响,内蒙古东南部出现特大暴雪,但并未出现冻雨。选取科左后旗分析,2021年过程中,科左后旗24 h累计降雪量达到31.8 mm,2 m气温维持在-8~-6 ℃,降水相态为雪。对比两次过程科左后旗温度廓线(图9)可以看出,两次过程在700 hPa及以下高度存在较大温差。2021年过程,7日白天700 hPa以下温度均小于0 ℃,无融化层,降水相态为雪;而2023年过程中,5日整层温度都相对较高,850 hPa以下在20:00存在明显融化层,这一温度结构为冻雨的出现提供了条件。

图9

图9

2021年11月7日(a)、2023年11月5日(b)不同时刻科左后旗站温度廓线

(黑色虚线为0 ℃等温线)

Fig.9

The temperature profiles at different time at Kezuohouqi Station on November 7, 2021 (a) and on November 5, 2023(b)

(The black dotted line is 0 ℃ isotherm)

科左后旗出现冻雨时,近地面温度较低且湿度较大,使得液态降水形成冻雨。5日20:00,925~875 hPa出现融化层,其厚度大于50 hPa,垂直层结存在“冷、暖、冷”的结构,同时雷达基本反射率因子出现零度层亮带。过冷却水粒子和冰晶经过零度层亮带进入融化层,之后又降落到温度低于0 ℃的地面,这一过程符合融化型冻雨的特征。冻雨发生期间,低层比湿在4 g·kg-1以上,中层西南急流在低层偏东风形成的冷垫上爬升,850 hPa存在密集锋区,冷暖空气的剧烈交汇,有利于过冷却水滴或冰晶等粒子在下落过程中迅速凝结成冻雨。

5 结论

冻雨在内蒙古较少出现,且其一旦与暴雪相伴出现,往往会造成严重的灾害损失,因此研究此类天气对预报预警和灾害防御具有重要意义。本文利用常规气象观测资料、ERA5再分析资料和通辽多普勒雷达资料,对2023年11月5—6日内蒙古东南部一次伴冻雨的极端暴雪天气过程进行分析,探讨暴雪和冻雨发生时的环境条件和成因,得到以下主要结论。

(1)此次过程受500 hPa高空冷涡、700 hPa暖式切变线、850 hPa偏东风急流以及北上的地面江淮气旋共同影响。其中,高空冷涡和强烈发展的地面气旋为极端暴雪和冻雨的发生提供了有利的大尺度环流背景。

(2)雨雪转换过程中,科左后旗等地出现融化型冻雨。5日20:00垂直层结呈现“冷、暖、冷”的结构,925~875 hPa存在融化层,且融化层厚度超过50 hPa,最高温度达1.4 ℃,这一层结特征为融化型冻雨的形成提供了有利条件;低层适宜的偏东风冷垫和中层融化层是冻雨形成的两个重要条件;同时,通辽雷达反射率因子出现零度层亮带,进一步印证了冻雨的形成机制。

(3)雷达径向速度场上,中层呈现明显西南急流,该急流在低层偏东风形成的冷垫上爬升,产生强烈的动力锋生作用,为极端降雪提供了强劲的动力抬升条件,且强锋生区域与强降雪区域相对应。此外,动力锋生的长时间维持以及强烈上升运动的存在与持续,是极端暴雪天气发生的重要条件。

(4)“上暖下冷”形势的长时间维持,对暴雪的发生发展起到了促进作用;特大暴雪区低层比湿最大达4~6 g·kg-1,超过内蒙古暴雪的比湿预报指标,且强水汽辐合从5日20:00持续至6日下午,充沛水汽的稳定维持是极端暴雪产生的关键因子。

参考文献

1961—2021年青藏高原前后冬强降雪特征分析

[J].研究青藏高原冬季强降雪的气候特征对高原冬季降水预测及雪灾防御有重要意义。基于1961—2021年冬季(11月至次年2月)青藏高原99个地面气象观测站的逐日降雪资料,采用线性倾向估计、相关性分析、集合经验模态分解等方法,揭示青藏高原前、后冬强降雪时空分布特征,对比分析前、后冬强降雪量和强降雪日数差异性,探讨不同海盆海表温度、北极涛动与前、后冬强降雪量和强降雪日数的关系。结果表明:近61 a来,青藏高原前冬初期最易出现较大量级降雪过程,而后冬降雪过程多且持续时间长;前冬高原强降雪量、强降雪日数总体呈“少—多—少—多”变化特征,后冬强降雪量和强降雪日数均呈显著增加趋势;前冬强降雪量和强降雪日数的贡献率明显大于后冬;前、后冬高原中东部主体为强降雪高值区,前冬东北侧强降雪量也较大。热带印度洋、北大西洋、太平洋海表温度异常是影响青藏高原冬季强降雪的重要因子,前冬强降雪量与热带中东太平洋、热带印度洋西部海表温度呈显著正相关,后冬强降雪量与热带印度洋、西北太平洋、北大西洋海表温度的正相关最显著;自20世纪90年代中期开始印度洋偶极子与前冬强降雪量由弱正相关转为显著正相关并维持至今,北极涛动异常对后冬强降雪具有重要影响,二者始终呈稳定正相关性。

山东省南部一次极端特大暴雪过程诊断分析

[J].为了更全面地认识鲁南地区历史极端暴雪发生发展的机制,利用常规探空和地面观测资料、FY-2E长波辐射资料(Outgoing Long-wave Radiation,OLR)和NCEP/NCAR 1°×1°再分析资料,采用天气动力学分析方法,对2015年11月23-24日出现在山东省南部极端特大暴雪过程的成因和动力结构演变特征进行分析。结果表明:(1)此次降雪发生在回流形势下,对流层中层强西南低空急流、切变线及低层强东北风共同作用,造成异常强暴雪天气。(2)低层西南急流把水汽输送到鲁南地区,并在暴雪区上方产生强的水汽辐合中心,为本次特大暴雪提供了有利的水汽条件。(3)高低空急流耦合,高空槽前正涡度平流使得低层减压,产生上升运动,有利于暴雪发生发展。(4)西南低空急流与偏北风在鲁南上空辐合,是强降雪主要集中在该地区的重要原因。(5)强冷空气降温使得雨快速转雪,降雪持续时间长,导致强降雪发生。(6)OLR特征分析表明,OLR 3 h平均低值中心与3 h最大降雪中心存在明显的负相关关系。研究鲁南地区极端暴雪特征有助于提高该地区灾害性天气的预报能力,对防灾减灾有着重要意义。

2021/2022年冬季贵州凝冻天气阶段性特征及成因

[J].2021/2022年冬季,赤道中东太平洋海温偏低,导致贵州省气温偏低、降水偏多,但凝冻日数总体偏少,呈前期偏弱后期偏强的阶段性分布特征。利用贵州省84个国家气象观测站逐日观测资料、NCEP/NCAR(National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research)再分析资料以及NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)海温资料等,分别从海温场、高度场、风场、温度场和水汽条件等方面对凝冻阶段性特征成因进行分析。结果表明:高层南支锋区总体呈前期偏弱后期偏强,为贵州省凝冻阶段性特征提供了有利的大尺度环流背景。2022年1月26日之后,对流层低层切变线稳定维持、偏北气流异常强盛使0 ℃等温线南压明显。同时随着偏南气流持续增强,对流层低层水汽辐合也迅速增强,并维持低层辐合中层辐散的不稳定层结和上升运动,为贵州省凝冻阶段性特征提供了有利的水汽条件。温度场上,前期暖层较为深厚,冷空气势力前期偏弱后期偏强,为贵州省凝冻阶段性特征提供了有利的温度条件。但由于整个冬季无逆温层存在,导致3次区域性凝冻过程强度均偏弱。

冷垫背景下回流暴雪成因与雷达回波特征分析

[J].利用气象台站观测资料、赤峰市多普勒雷达(CINRAD/CA)观测资料、全球地形资料(水平分辨率1°×1°)以及NCEP的FNL(水平分辨率1°×1°)逐6 h再分析资料,对2019年3月20日内蒙古东南部春季暴雪天气进行分析。结果表明:这是一次典型回流降雪天气,低层925 hPa东北风急流与中层700 hPa西南急流形成明显的垂直风切变和温度差,产生强的动力锋生;低层辐合有利于垂直上升运动发展;850 hPa偏南风和偏东风水汽通道汇合于内蒙古东南部;850~700 hPa有强逆温层,冷暖空气剧烈交汇;南北向大兴安岭地形对东麓迎风坡东北风超低空急流有阻挡作用,有利于干冷空气长时间堆积,低层冷垫厚度加大,暖湿气流被迫抬升到更高层结,有利于水汽凝结和降雪加大;降雪最强时段,雷达基本径向速度图上低层为偏北风,中层有表征暖平流的“S”形回波,高层西南急流长时间维持,同时有西北风—西南风冷式切变线和西南风—东南风暖式切变线,雷达速度图上强降雪和西南暖湿急流在冷垫上爬升有很好的对应关系,这对短时预报预警有指导意义。

印度双低涡对青藏高原西部一次典型暴雪过程的影响

[J].利用地面气象观测数据、欧洲中期天气预报中心ERA5再分析资料和FY-4A卫星云顶亮温数据,对2021年10月18—19日青藏高原西部暴雪过程进行综合分析,研究印度北部低涡对强降雪天气的贡献。结果表明:本次强降雪过程在南支槽东移和印度低涡异常活跃的背景下产生,南支槽前高空急流和印度北部东西向两个低涡为高原西部强降雪提供了有利的环流背景;降雪期间,印度北部至喜马拉雅山脉以南地区东南风低空急流大爆发,建立了一条由孟加拉湾向西输送的水汽通道,使得孟加拉湾水汽能够向西输送;生成于印度西北地区的对流层低涡系统一方面阻挡水汽继续向西输送,有利于孟加拉湾的水汽在低涡东部聚集,另一方面增强低涡东部偏南气流与高原大地形之间的强迫作用,使得大量水汽能够源源不断地从对流层低层沿高原南坡陡峭地形向上爬升至高原,为强降雪天气提供充足水汽条件;高空位涡侵入是印度西北地区的低涡系统生成发展的重要原因。总的来看,印度北部的低涡系统在此次高原西部降雪天气中起了重要作用,在高原地区降雪预报业务中,有必要加强对低纬度地区对流层低层低涡系统的跟踪监测。

诊断分析技术在山西强降雪预报中的应用

[J].利用常规探测资料和诊断分析方法,对2009年11月9-12日山西大范围持续强降雪天气过程进行了综合分析。结果表明:(1)500 hPa阻塞形势和低空低涡切变线稳定维持,700 hPa西南急流、 850 hPa偏东急流、 850 hPa和925 hPa强偏东北气流等三支强气流稳定维持,地面回流形势与河套倒槽共同强烈发展并稳定维持,是造成此次大范围持续强降雪的重要原因。(2)强降雪出现前,低层中纬度持续有暖湿空气向山西地区输送,暖湿中心强度持续增强;从其水平结构变化看,可将此次过程分为锢囚降雪、 回流降雪、 暖倒槽降雪和持续降温四个阶段,各个阶段降雪特点不同。(3)强降雪区上空垂直热力结构为上冷、 中暖、 下冷,低层冷平流强度为普通暴雪的3倍;对流层中低层持续存在对流性不稳定,不稳定区内存在空气辐散,且持续有暖湿平流输入,导致对流性不稳定及其降水不断增强。(4)此次强降雪天气过程中,山西上空大气可降水量累计达到35~88 mm;随着低层和近地层风场的加强和辐合,大气可降水量不断增加,强降雪也呈现持续增加的趋势。(5)强降雪前及整个强降雪期间,强降雪区上空300 hPa以下为水汽散度通量正值区,其强度在500~600 hPa达到最强,且强度为普通暴雪的6倍,而高层和低层均存在弱的辐散。

A case study of subtropical frontogenesis during a blocking event

[J].

Ice particle concentrations in clouds

[J].

Internal climate variability obscures future freezing rain changes despite global warming trend

[J].