0 引言

东北地区地处东亚中高纬度,属于温带大陆性季风气候,以土地肥沃、粮食品质优良而闻名,是中国重要的商品粮基地。该地区主要农作物以一季作物为主,春季播种能否顺利开展,对作物的生长发育、产量和质量起着至关重要的作用。关于东北地区农作物生长季(5—9月)的干旱、洪涝、低温等气候异常的发生机制已开展了大量研究(杨若子和周广胜,2015;刘玉汐等,2020;于水等,2024)。而3—4月正值东北地区备耕春播期,此时温度和降水的异常会直接影响春耕春播进程。如2013年,东北地区早春(3—4月)出现了持续低温和降水稍多的气候异常,加之前一年秋季异常多雨,导致土壤含水量偏高,进而造成春季土壤化冻缓慢且处于过湿状态,引发了罕见的低温春涝事件,对春耕春播造成严重影响(王遵娅等,2013;赵秀兰和姜艳,2018),该事件也因此受到各级政府及相关部门的广泛关注。

东北地区大部分区域在11月上中旬进入封冻期,秋季降水多被封冻于土壤中,若次年3—4月气温持续偏低,土壤化冻过程缓慢,农田极易出现过湿甚至内涝。研究表明,温度每降低1 ℃,播种期会延后0.9~6.3 d,而内涝与低温叠加会进一步增加作物迟播的可能性(王春乙,2008;穆佳等,2014;姜丽霞等,2019)。以往对我国春季气候异常的研究,多聚焦于东北地区春季寒潮变化特征、春季极端低温事件的时空特征(王冀,2003;唐孟琪和曾刚,2017;艾雅雯等,2020),山东地区春季极端低温与前期海温的关系(徐玮平等,2022),以及西北地区春夏季旱涝转换特征(张雯等,2023)等研究。然而,针对春季持续低温多雨引发的灾害性气候事件,其形成机制及影响的研究相对较少。尤其在跨季节尺度下,多因子协同作用导致的灾害性气候事件研究,仍有待进一步加强。本文以2013年东北地区早春(3—4月)严重低温多雨事件为典型案例,在分析其异常特征的基础上,对东北地区低温春涝事件进行科学定义。重点分析低温春涝事件发生同期和前期大气环流的异常特征,剖析北极涛动(Arctic Oscillation,AO)、北大西洋涛动(North Atlantic Oscillation,NAO)和西伯利亚高压(Siberian High,SH)等大气环流系统对该事件的影响机制。本次研究还发现,东北地区发生低温春涝事件后,后续区域内会频繁出现旱-涝-旱的异常气候现象。基于此,本文通过跨季节尺度分析,探讨温度、降水等多因子协同作用的特征,研究这类极端灾害性气候事件的大气环流异常背景及其成因,旨在为短期气候预测提供有价值的前期信号,并为研究春季温度和降水异常对夏秋季气候异常的潜在影响提供基础。

1 资料与方法

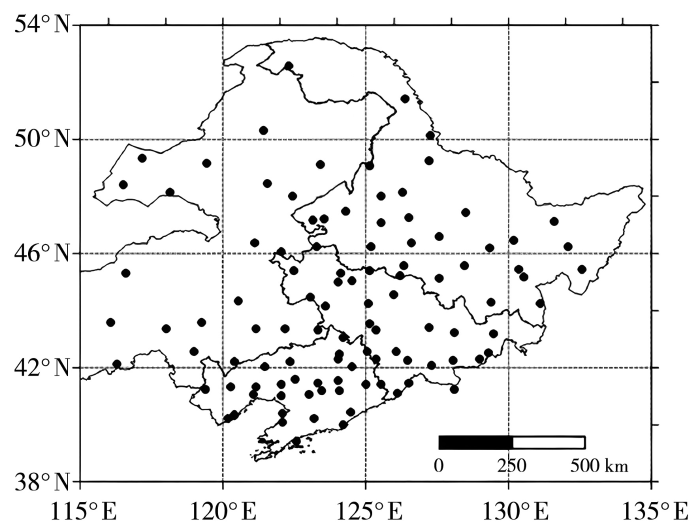

所用资料:中国气象局信息中心提供的东北地区104个国家级气象观测站(图1)均一化的月平均气温和降水量;美国国家环境预报中心/美国国家大气研究中心(National Center for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research,NCEP/NCAR)提供的空间分辨率为2.5°×2.5°的月平均500 hPa位势高度、850 hPa风场、海平面气压(Sea Level Pressure,SLP)再分析数据集(Kalnay et al.,1996);国家气候中心提供的逐月AO、NAO、东亚槽位置(强度)等大气环流指数及厄尔尼诺-南方涛动(El Niño-Southern Oscillation,ENSO)事件的起止时间、类型等数据(http://cmdp.ncc-cma.net);另外,将45°N—70°N、80°E—110°E范围内的海平面气压平均值定义为西伯利亚高压(SH)指数(刘实,2007)。以上资料起止时间均为1961—2020年,取1991—2020年要素平均值作为该要素气候态。

图1

图1

东北地区104个气象站空间分布

Fig.1

The spatial distribution of the 104 meteorological stations in Northeast China

采用合成、相关、21 a滑动相关和Student-t检验等气候统计方法(魏凤英,2007),对低温春涝事件的异常特征开展分析,并初步探讨其影响机制。

2 东北低温春涝事件的定义

近60 a(1961—2020年)东北地区春季降水以4 mm·(10 a)-1的幅度增加,气温以0.3 ℃·(10 a)-1的幅度上升(图略)。然而,近30 a(1991—2020年)降水增幅明显加大,气候倾向率达11 mm·(10 a)-1,气温仍以0.3 ℃·(10 a)-1的幅度上升,表明东北地区春季总体呈现暖湿化发展趋势,尤其近30 a变湿特征更明显。值得注意的是,2013年春季气温明显偏低,其中3月、4月持续低温(分别较常年偏低3.0 ℃和3.6 ℃),且同期降水偏多(分别偏多30.6%和20.4%),形成了近30 a罕见的低温春涝事件,表明在整体变暖变湿的背景下,低温春涝事件仍有发生的可能性。进一步分析东北地区2013年春季及其前期的温度、降水异常(表1),发现前期秋季(2012年9—11月)降水异常偏多81.7%,其中9月降水偏多80.7%,10月偏多55.8%,11月偏多133.9%;前期冬季(2012年12月—2013年2月)降水偏多60.6%。尽管2013年春季降水接近常年(仅偏少0.6%),但前期秋、冬季降水持续偏多,为春季土壤提供了充足水分,使东北地区大部分农田土壤含水量处于饱和状态;加之春季持续低温导致土壤化冻迟缓,土壤饱和或过饱和状态持续时间延长,最终引发了2013年春季低温春涝事件(白雪梅等,2013)。

表1 东北地区2013年春季及前一年秋冬季气温和降水异常情况

Tab.1

| 时段 | 平均 气温/℃ | 平均气温 距平/℃ | 降水量/mm | 降水距平百分率/% | |

|---|---|---|---|---|---|

| 当年 (2013年) | 3月 | -5.2 | -3.0 | 14.5 | 30.6 |

| 4月 | 3.9 | -3.6 | 29.5 | 20.4 | |

| 春季 | 5.0 | -1.7 | 87.5 | -0.6 | |

| 前一年 (2012年) | 9月 | 15.4 | 0.3 | 93.1 | 80.7 |

| 10月 | 6.2 | -0.4 | 43.8 | 55.8 | |

| 11月 | -5.1 | -0.8 | 35.8 | 133.9 | |

| 秋季 | 5.5 | -0.3 | 172.7 | 81.7 | |

| 冬季 | -16.6 | -3.4 | 27.8 | 60.6 | |

由以上个例分析表明,东北地区低温春涝事件中,早春(3—4月)持续低温多雨是关键触发因素。其中,“涝”的形成不仅与春季降水异常有关,还与前期秋季(尤其是封冻前9—10月)降水异常偏多密切相关。因此,3—4月持续低温、4月降水偏多及前秋降水偏多是导致低温春涝事件的重要原因。基于上述分析,选取3—4月持续低温作为“冷条件”,4月降水偏多为“涝条件”,并结合前期秋季降水对春季土壤含水量异常的影响,综合同期与前期的温度、降水异常,定义低温春涝气候事件需满足以下条件:①3月和4月平均气温较常年持续偏低1.3 ℃以上;②当年4月降水较常年偏多11.0%以上。若同时满足①、②条件,且符合条件:③前一年秋季降水较常年偏多,且9月降水偏多17.0%以上,则定义为严重低温春涝气候事件。

根据上述定义对1960—2020年东北地区低温春涝事件进行筛选,共得到12 a低温春涝事件。根据条件③中前期秋季降水的偏多程度,进一步将其划分为一般低温春涝年(1966、1974、1976、1984和2010年)和严重低温春涝年(1962、1964、1969、1973、1987、1988和2013年)(表2)。在5次一般低温春涝年份中,1960—1970年代出现3次、1980年代出现1次,21世纪最初10 a出现1次;7次严重低温春涝年中,1960—1970年代多发,达4次,1980年代2次,2010年代1次。不同程度的低温春涝异常事件均呈现出明显的年代际特征:1960—1970年代多发,1980年代相对减少,1990年代未发生,21世纪以来仅出现2次。

表2 东北地区低温春涝年3月、4月平均气温距平及4月和前一年秋季、冬季降水距平百分率

Tab.2

| 类型 | 年份 | 当年 | 前一年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3月气温 距平/℃ | 4月气温 距平/℃ | 4月降水距平 百分率/% | 秋季降水距平 百分率/% | 9月降水距平 百分率/% | 10月降水距平 百分率/% | 冬季降水距平 百分率/% | ||

| 一般低温 春涝年份 | 1966 | -3.0 | -3.0 | 26.5 | -17.3 | -18.1 | -13.2 | -14.5 |

| 1974 | -2.2 | -2.0 | 26.1 | -22.9 | -20.6 | -27.1 | -60.7 | |

| 1976 | -1.7 | -2.2 | 19.1 | -9.3 | 13.0 | -29.6 | -28.4 | |

| 1984 | -4.2 | -1.6 | 26.1 | -7.2 | 23.4 | -58.4 | -57.9 | |

| 2010 | -4.0 | -3.8 | 51.4 | -17.5 | -28.8 | 9.9 | 61.8 | |

| 严重低温 春涝年份 | 1962 | -3.2 | -1.8 | 11.0 | 11.0 | 46.2 | -47.0 | 20.2 |

| 1964 | -1.6 | -1.5 | 77.1 | 33.0 | 55.5 | 19.9 | 0.5 | |

| 1969 | -3.4 | -2.1 | 62.0 | 3.2 | 21.1 | -37.1 | -45.7 | |

| 1973 | -2.0 | -1.5 | 12.2 | 53.7 | 17.2 | 149.1 | -31.3 | |

| 1987 | -3.5 | -1.3 | 17.9 | 13.4 | 64.2 | -47.0 | 1.1 | |

| 1988 | -2.5 | -1.3 | 34.2 | 33.3 | 53.9 | -0.8 | -41.7 | |

| 2013 | -3.0 | -3.6 | 20.4 | 81.7 | 80.7 | 55.8 | 60.6 | |

3 低温春涝事件形成机制

3.1 大气环流和水汽输送异常特征

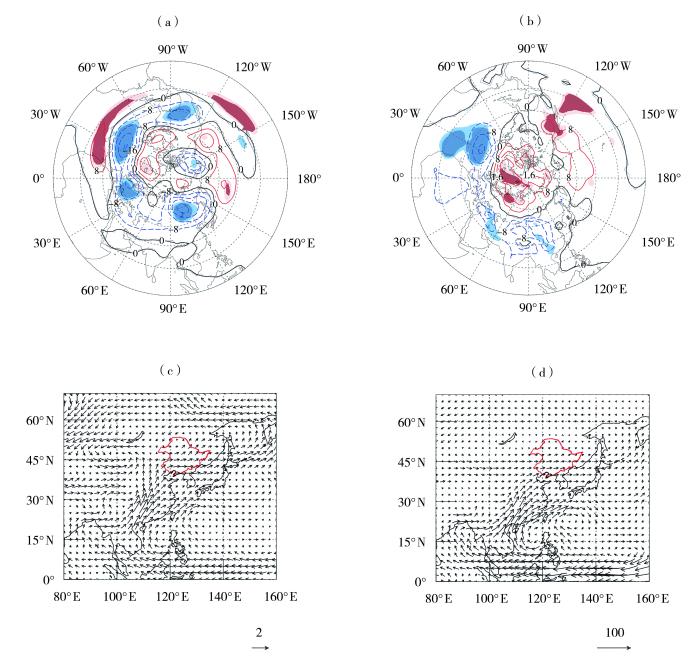

图2为东北地区严重低温春涝典型年春季(3—5月)北半球500 hPa位势高度距平场、海平面气压距平场、850 hPa风场距平及整层水汽输通量距平合成场。严重低温春涝事件发生时,欧亚大陆中高纬度自西向东表现出典型欧亚-太平洋遥相关型(Euro-Asia-Pacific Teleconnection Pattern,EU)正位相[图2(a)]:欧洲槽偏强,乌拉尔山高压脊和东亚大槽也均处于偏强状态,其中内蒙古和东北地区北部为位势高度负异常(低于16 gpm),表明东亚大槽不仅偏强、位置还偏西;北大西洋经向环流呈现出典型的三极型位势高度异常结构,正异常中心位于格陵兰和冰岛附近,而北大西洋中纬度为显著的负距平。贝加尔湖附近、欧洲西部、30°N—50°N的北大西洋中部以及南美洲大部的位势高度场异常,均通过置信水平为95%的显著性检验。海平面气压距平合成场[图2(b)]呈现出典型的寒潮结构特征,西伯利亚高压偏强,NAO呈负位相分布。从对流层中低层(850 hPa)风场距平场[图2(c)]与整层水汽通量距平场[图2(d)]看出,亚洲大部地区为气旋式环流,东北地区受西风或西南风控制,这种环流形势有利于上升运动发展;南海地区则呈反气旋式环流,低纬度水汽从南海和孟加拉湾出发,在20°N—45°N、110°E—120°E区域通过西南气流持续向北输送,为东北地区带来了充沛的水汽,为降水形成提供了有利条件。

图2

图2

东北地区严重低温春涝典型年春季500 hPa位势高度距平(等值线,单位:gpm)(a)、海平面气压距平(等值线,单位: hPa)(b)、850 hPa风场距平(箭矢,单位:m·s-1)(c)和整层水汽输送通量距平(箭矢,单位:kg·m-1·s-1)(d)合成场

(红色实线为正值,蓝色虚线为负值;红色和蓝色深、浅阴影分别表示通过置信水平为95%、99%的显著性检验;红色线包围区域表示东北地区,下同)

Fig.2

The composite field of 500 hPa geopotential height anomaly (contours, Unit: gpm) (a), sea level pressure anomaly (contours, Unit: hPa) (b), 850 hPa wind field anomaly (arrow vectors, Unit: m·s-1) (c) and the whole layer water vapor transport flux anomaly (arrow vectors, Unit: kg·m-1·s-1) (d) in typical years of severity low-temperature and spring flooding in Northeast China

(The red solid lines represent positive values, and the blue dashed lines represent negative values; The deep and light shadows of red and blue indicate passing the significance test at the 95% and 99% confidence levels, respectively; The area surrounded by the red line indicates the Northeast China)

综上所述,严重低温春涝事件的发生与大气环流的特定配置存在密切关联。对流层中高层,乌拉尔山高压脊和东亚大槽偏强偏西,同时地面西伯利亚高压偏强,导致东北区持续受较强冷空气影响,气温持续偏低。低层850 hPa风场和水汽输送场中,东北区处于气旋性环流的东侧,有利于上升运动和水汽输送,进而导致降水过程频繁且降水量偏多。由此可见,在低温春涝发生的年份,西伯利亚高压偏强意味着冬季环流特征明显,季节转换进程延迟,同时,配合有利的水汽输送条件,共同造成东北地区春季气温偏低、降水偏多,最终引发低温春涝事件。

由以上分析可知,春季东亚大槽区、西伯利亚高压区、北半球极区和北大西洋是影响东北地区发生低温春涝事件的关键区域,因此统计分析近60 a东北地区春季气温与上述区域对应的环流指数(东亚槽位置指数、东亚槽强度指数、SH指数、AO指数及NAO指数)的相关关系(表3)。可以看出,春季气温与这5个环流指数的相关性均通过置信水平为90%及以上的显著性检验,其中东亚槽强度指数和SH指数与春季气温的相关性通过置信水平为99.9%的显著性检验,说明二者与东北地区春季气温的相关性最显著。

表3 1961—2020年东北地区春季气温与环流指数的相关系数

Tab.3

| 环流因子 | 相关系数 |

|---|---|

| 东亚槽位置指数 | 0.311** |

| 东亚槽强度指数 | 0.534**** |

| AO指数 | 0.371*** |

| SH指数 | -0.466**** |

| NAO指数 | 0.214* |

注:*、**、***和****分别表示通过置信水平为90%、95%、99%和99.9%的显著性检验。

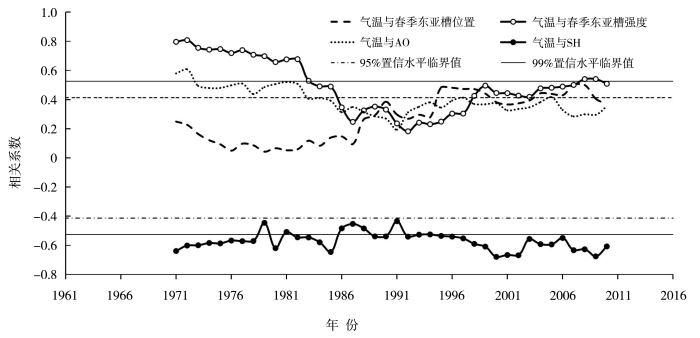

图3为1961—2020年春季东北地区气温与环流指数的21 a滑动相关分析(采用窗口中心点来代表该时间段的相关关系)。可以看出,东北地区春季气温与东亚槽强度指数及北极涛动(AO)指数的相关系数演变趋势比较一致:20世纪60年代至90年代初期两者均呈显著正相关特征,相关系数通过置信水平为95%的显著性检验,与东亚槽强度指数的相关更显著,通过置信水平为99%的显著性检验;20世纪90年代后,正相关关系仍然存在,但强度明显减弱,气温与AO指数的相关系数没有通过置信水平为95%的显著性检验,与东亚槽强度指数的相关系数在20世纪末至21世纪10年代末通过置信水平为95%的显著性检验。气温与东亚槽位置指数的相关关系表现出明显的年代际转折特征,20世纪80年代中期至21世纪初期,相关系数呈波动增加趋势,部分时段通过置信水平为95%的显著性检验。值得关注的是,气温与西伯利亚高压(SH)指数在整个研究时段内均表现为显著的负相关,相关系数不仅在整个时段通过置信水平为95%的显著性检验,且在多数时段通过置信水平为99%的显著性检验。综上,AO指数、东亚槽位置指数、东亚槽强度指数对东北地区春季气温的影响存在显著的年代际阶段性特征;而SH指数的影响则表现出持续时间长、相关性显著且稳定性高的特点。因此,西伯利亚高压(SH)是影响东北地区春季气温的关键且稳定的环流因子。

图3

图3

1961—2020年春季东北地区气温与环流指数的21 a滑动相关分析

Fig.3

The 21-year sliding moving correlation analysis between spring temperature in Northeast China and circulation indices from 1961 to 2020

3.2 秋冬季海温和环流异常

对7个严重低温春涝典型年的前一年秋、冬季气温、降水异常及El Niño事件发生情况(表4)分析发现,有5 a热带太平洋海温异常对应El Niño事件(其中有4 a为东部型El Niño事件),且这5 a的前一年秋季均为低温多雨;同时,这5 a前期冬季气温有4 a低于常年同期(占80%),1 a与常年持平,前期冬季降水有3 a偏少(偏少31.3%以上,占60%),2 a与常年接近。进一步对严重低温春涝年份的前一年秋季和冬季海洋表面温度(Sea Surface Temperature,SST)进行合成分析[图4(a)、(b)],发现无论是前一年秋季还是冬季,赤道中东太平洋均存在超过0.6 ℃的正海温异常,其中冬季正异常区域大部分通过了置信水平为90%的显著性检验。由此可见,前期秋冬季发生东部型El Niño事件,且前期秋冬季气温偏低,秋季降水偏多,是东北地区发生严重低温春涝事件的重要信号。

表4 东北地区严重低温春涝年前期秋冬季平均气温距平、降水距平百分率及前期EL Niño事件发生情况

Tab.4

| 严重低温春涝事件发生年份 | 前期秋季 | 前期冬季 | EL Niño事件 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均气温距平/℃ | 降水距平百分率/% | 平均气温 距平/℃ | 降水距平 百分率/% | 起止时间 | 类型 | |

| 1962年 | 0.2 | 11.0 | -0.2 | 20.2 | ||

| 1964年 | -1.3 | 33.0 | -1.8 | 0.5 | 1963年7月—1964年1月 | 东部型 |

| 1969年 | -1.0 | 3.2 | -2.9 | -45.7 | 1968年10月—1970年2月 | 中部型 |

| 1973年 | -2.0 | 53.7 | -0.3 | -31.3 | 1972年5月—1973年3月 | 东部型 |

| 1987年 | -1.5 | 13.4 | -0.7 | 1.1 | 1986年8月—1988年2月 | 东部型 |

| 1988年 | -1.3 | 33.3 | 0 | -41.7 | 1986年8月—1988年2月 | 东部型 |

| 2013年 | -0.3 | 81.7 | -3.4 | 60.6 | ||

图4

图4

东北地区严重低温春涝年前期秋季(a、c、e)和冬季(b、d、f)海洋表面温度距平合成场(a、b,单位:℃)、850 hPa风距平合成场(矢量,单位: m·s-1)(c、d)和整层水汽输送通量距平合成场(矢量,单位: kg·m-1·s-1)(e、f)

Fig.4

Composite fields of SST anomalies (a, b, Unit: ℃)、850 hPa wind anomalies (vectors, Unit: m·s-1) (c, d) and integrated water vapor transport flux anomalies (vectors, Unit: kg·m-1·s-1) (e, f) in the previous autumn (a, c, e) and winter (b, d, f) in severe low-temperature spring flooding years in Northeast China

严重低温春涝年前期冬季AO指数均处于负位相(图略)。统计分析表明(表略),1962—2020年,春季SH指数与前期秋季AO指数的相关性不显著,而与前期冬季AO指数呈显著负相关,相关系数为-0.214,通过置信水平为90%的显著性检验。东北地区冬季从1981年开始呈现变暖趋势(胡春丽等,2021),因此以1981年为界,分析1981年前后春季SH指数与前期秋冬季AO指数的相关性。结果发现,东北地区冬季气候变暖(1981年)以来,春季SH指数与前期冬季AO指数的负相关性显著增强,相关系数为-0.345,通过置信水平为95%的显著性检验,与前期秋季AO指数的相关性不显著,这与琚建华等(2004)研究结论基本一致。这一结果表明,前期冬季AO处于负位相时,有利于春季SH偏强,使得东北地区春季气温持续偏低,进而容易引发严重低温春涝事件。由此可见,冬季AO的负位相是东北地区严重低温春涝事件发生的重要前期大气环流异常信号。

3.3 低温春涝事件对后续旱涝的潜在影响

前文统计分析了春季低温春涝事件发生同期及前期温度、降水异常特征,以及海-气系统可能的影响机制,能够为区域气候异常预测提供一定参考或预测信号,但其对夏秋季的气候异常(尤其是东北地区汛期和农作物生长季的降水异常)是否存在持续性影响,也是气象领域和农业生产关注的重点。因此,初步开展了东北地区春季降水异常对后期气候(尤其是旱涝)的影响分析。

表5是东北地区低温春涝年的春末夏初(5—6月)、盛夏(7—8月)、秋季(9—11月)和冬季(12月至次年2月)的降水距平百分率。可以看出,低温春涝事件发生后,春末夏初,12 a中有11 a的降水偏少(占91.7%),其中3 a偏少25.0%以上,易出现干旱现象;盛夏,12 a中有10 a降水偏多,其中6 a偏多20.0%以上,易发生局部或区域性洪涝,尤其是严重低温春涝年,盛夏多雨概率更高(7 a均为降水偏多情况,其中4 a偏多幅度达25.0%以上);秋季,旱涝特征不明显,既有偏旱年份,也有偏涝年份;冬季,12 a中有10 a降水偏少,且均偏少20.0%以上,冬季少雪干旱现象较为一致,在严重低温春涝事件年中表现更明显。综上,低温春涝事件发生后,当年春末夏初易发生少雨干旱,盛夏易发生多雨洪涝灾害,秋季旱涝不显著,冬季则易出现少雨干旱现象,尤其是严重低温春涝事件年,当年春末夏初、盛夏、冬季发生“旱、涝、旱”交替现象的概率更高。表明,东北地区低温春涝事件对当年区域气候异常存在显著影响,其具体成因有待进一步深入分析。

表5 东北地区低温春涝年后期春末夏初、盛夏、秋季和冬季降水距平百分率

Tab.5

| 低温春涝类型 | 年份 | 春末夏初(5—6月) | 盛夏(7—8月) | 秋季(9—11月) | 冬季(12月至次年2月) |

|---|---|---|---|---|---|

| 一般年 | 1966 | -13.9 | 27.4 | -28.8 | -46.3 |

| 1974 | -5.1 | -1.3 | 47.0 | -53.2 | |

| 1976 | -2.7 | -23.3 | 3.0 | -59.6 | |

| 1984 | 5.0 | 9.8 | -7.6 | 11.5 | |

| 2010 | -7.0 | 33.8 | 11.7 | 27.7 | |

| 严重年 | 1962 | -26.2 | 28.3 | -17.9 | -39.4 |

| 1964 | -25.1 | 40.5 | -20.2 | -22.6 | |

| 1969 | -17.8 | 27.6 | -5.2 | -27.8 | |

| 1973 | -1.8 | 14.1 | -22.9 | -60.7 | |

| 1987 | -26.6 | 18.2 | 33.3 | -41.7 | |

| 1988 | -17.6 | 3.4 | 9.8 | -26.1 | |

| 2013 | -4.4 | 36.9 | 23.0 | -31.8 |

4 结论

东北地区春季发生气候异常对春耕、春播及出苗能否顺利进行有重要影响。本文在个例分析的基础上,通过普查1961年以来的类似事件定义了东北地区低温春涝事件的气候指标,并分析了该事件前期环流和海温异常的可能影响机制及其后续影响,得到以下主要结论。

(1)定义东北地区低温春涝气候事件需满足以下条件:①3月和4月平均气温较常年持续偏低1.3 ℃以上;②当年4月降水较常年偏多11.0%以上。若同时满足①、②条件,且出现前一年秋季降水较常年偏多,9月降水偏多17.0%以上,则定义为严重低温春涝气候事件。

(2)严重低温春涝事件发生时,对流层中高层主要表现为欧亚地区为EU型正位相环流结构,对应乌拉尔山高压脊和东亚大槽偏强;海平面气压场上主要表现为北极涛动(AO)和北大西洋涛动(NAO)处于负位相,对应西伯利亚高压偏强;850 hPa风场中,东北地区处于气旋式环流东侧,有利于南海、孟加拉湾及西南方向的水汽持续向北输送,为气温持续偏低和降水偏多提供了有利条件。

(3)当前期秋冬季发生厄尔尼诺(El Niño)事件,且东北地区秋季低温多雨时,有利于次年春季发生严重低温春涝事件。冬季AO为负位相时,春季西伯利亚高压易偏强,导致东北地区春季易出现低温;秋季850 hPa风场中,东北地区主要受偏南风异常气流控制,有来自渤海、日本海水汽输送,为降水提供了充足的水汽,使东北地区秋冬季节降水明显偏多,为低温春涝事件的发生积累了条件。因此,El Niño事件、AO的持续性异常可以作为预测东北地区严重低温春涝事件的重要指标。

(4)东北地区发生的低温春涝事件对后期旱涝有潜在影响,事件发生后当年易出现“旱、涝、旱”交替现象,且在严重事件年份,此种交替现象更容易发生。具体而言,春末夏初发生少雨干旱的可能性大,盛夏多雨发生洪涝的可能性大,秋季呈现旱涝并存状态,冬季则普遍出现少雪干旱现象。因此,跨季节尺度气候异常的持续影响也是极端事件发生的重要影响因素。

参考文献

北极涛动年代际变化对东亚北部冬季气温增暖的影响

[J].利用NCEP/NCAR再分析资料中的地表气温资料,分析了1949-1999年东亚北部地区冬季气温的变化。结果表明,从20世纪70年代中期开始东亚北部的气温显著升高,具有明显的年代际变化特征。这种气温的异常变化主要受东亚冬季风的直接影响。近二十几年来,北极涛动对东亚冬季风的影响越来越显著,北极涛动维持在正位相并持续增强,同期东亚冬季风持续减弱。研究表明,北极涛动持续增强的趋势是东亚北部地区冬季增暖的重要原因之一。

山东春季极端低温与前冬北大西洋海温的关系

[J].基于1961—2018年山东122个国家级气象站逐日气温资料,计算3个极端低温指数,发现利用日最低气温24 h降温幅度定义的极端低温事件发生频率可以更好地反映山东春季极端低温特征。在此基础上利用ERA-Interim逐月再分析资料和Hadley海温数据分析山东春季极端低温事件发生频率时空分布特征及大气环流异常特征。结果表明:(1)山东春季极端低温事件发生频率具有多时间尺度变化特征;(2)山东春季典型极端低温年500 hPa位势高度距平场中高纬呈现出明显的波列结构;(3)格陵兰岛以南的北大西洋是垂直波作用通量传输的关键区,在该关键区低层能量向上传输,传输到高层的能量向外频散,有利于山东地区春季极端低温的维持和加强;(4)前冬北大西洋海温“三极子”模态与山东春季极端低温事件发生频率显著正相关,海温“三极子”模态异常激发出欧亚波列,导致贝加尔湖地区500 hPa高空槽加深加强,受槽后冷空气影响,山东春季极端低温事件频发。

西北地区东部春夏季旱涝转换环流特征及其与大西洋海温的关系

[J].随着全球变暖,旱涝异常的强度和频率不断增加,为增进对旱涝异常转换事件的认识,提高西北地区东部降水预测水平,利用1979—2020年我国西北地区东部逐月降水、海表温度(Sea Surface Temperature, SST)数据以及NCEP/NCAR环流再分析资料,通过建立旱涝转换指数,对西北地区东部春、夏季旱涝转换环流特征进行分析,并围绕大西洋SST异常对其可能产生的影响进行探讨。结果表明:西北地区东部旱转涝年,春季极涡偏弱,乌拉尔山阻塞高压偏强,东亚大槽偏深,西北地区东部受西北干冷气流控制,降水易偏少;夏季上游低值系统活跃,南亚高压偏强,西太平洋副热带高压偏强、偏西,西北地区东部受副热带高压和上游低槽系统共同影响,且有暖湿气流,降水易偏多,涝转旱年情况相反。上年冬季至当年夏季,大西洋类“三极子”型的SST异常是造成季节间降水明显差异的关键因子,旱转涝年春季大西洋类“三极子”负位相的SST状态激发出一支纬向型遥相关波列,经欧洲中西部、巴尔喀什湖地区东传至我国东北至日本海一带,此时中高纬环流形势有利于西北地区东部降水偏少;夏季SST异常激发的波列强度减弱、位置西移,中高纬关键环流系统的强度和位置较春季明显调整,转为有利于研究区降水偏多的环流形势,涝转旱年相反。

The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project

[J].