0 引言

随着气候变暖,作物蒸腾作用增强,需水量增加,同时降水时空分布不均也随之加剧(张强等,2018),地表径流减少,因而农业可供水量下降。农业用水短缺已成为粮食生产的一个重要胁迫因子,干旱灾害是影响我国粮食生产安全最主要的农业气象灾害之一(张强等,2020)。黄淮海地区是我国粮食主产区,其冬小麦种植面积与产量占全国的一半以上,其中河南冬小麦播种面积和总产量分别占全国总量的1/5和1/4,居全国首位。黄淮海地区降水对冬小麦生长发育和生产影响显著(廖要明等,2006;李月英等,2009;蔡剑和姜东,2011;秦姗姗等,2017),冬小麦生长季主要集中在北方干季,因生育期内降水与其生长发育水分需求不匹配,而受到干旱胁迫(裴雪霞等,2017),因此干旱灾害是威胁其产量的第一位农业气象灾害。

当前国内外对干旱的研究主要集中在指标、影响机理以及影响评估、风险区划等方面,并已经取得了众多研究成果(Quiring and Papakryiakou,2003;Souza et al.,2021;Jiang and Zhou,2023;王星明等,2024;金燕等,2024;沙莎等,2024;张燕等,2024;杨王华等,2024;尹本酥等,2024;米娜等,2025)。但对当前气候背景下,不同干旱年型的干旱减灾成本投入与收益分析研究仍不多见。实际上,气候变化使得极端气候事件出现越来越频繁,干旱发生的程度和范围也随之加重、扩大,因此农业生产抗旱工作是保障粮食生产安全,促进农村经济发展的重要举措。在农业生产活动中适应气候变化、应对干旱实现抗旱减灾,实质上也是一个经济问题。因而,冬小麦抗旱成本估算是趋利避害有效保证种植收益、降低抗旱投入的理论基础,通过抗旱成本效益分析选取最优方案可切实提高农民收入,具有重大现实研究意义。

以此为切入点,探讨在适应气候变化过程中,估算农业生产从业者在不同干旱年型下为应对干旱减轻产量损失的花费成本,选取最为有利的抗旱措施提高收益,也是提高从业者收入的一种有效途径。在实际农业生产活动中,抗旱措施有很多,如品种布局搭配、抗旱制剂喷施、秸秆覆盖、深耕、底墒利用等,但这些措施只是间接或者辅助地减轻干旱影响,而从根本上最直接有效的抗旱减灾方法还是灌溉。干旱年灌溉甚至可以增产,但灌溉有人力物力等成本投入,投入增加使农民生产成本增加,最终影响农民的经济收入和生产积极性。因而,需要在两者之间找出最优解,使农民收益最大化。本文引入经济学领域的成本效益分析方法,借助发展成熟且在中国应用广泛的世界粮食研究(World Food Studies,WOFOST)作物模型(王涛等,2010;黄健熙等,2017;王萌萌等,2023),模拟不同灌溉条件下的冬小麦产量,进而对不同干旱年型下的灌溉抗旱成本和效益进行分析,以期为农业生产、农业干旱保险业务及政府决策部门抗灾施救提供参考。

1 研究区概况及资料与方法

1.1 研究区概况

河南地处南北气候过渡带,受季风影响明显,降水年际间变率较大,在冬小麦长达近8个月(10月中旬至次年5月底)的生长季中,降水量仅占全年降水量的30%,自然降水远远不能满足冬小麦生长需要,干旱时有发生。其中,河南北部和西部每1~2 a出现一次干旱,豫东、淮北和南阳地区每2~3 a出现一次干旱(河南省气象局,1980;成林等,2007;方文松等,2008)。因而,河南冬小麦生产十分依赖灌溉,其冬小麦灌溉需水量等值线基本上呈纬向分布,自南向北逐渐增大,正常年灌溉需水量零值线大体位于卢氏、嵩县、许昌、鄢陵、柘城至永城一线(马志红等,2009)。据此,选取新乡站、郑州站、商丘站作为研究站点,正常年新乡冬小麦灌溉需水量为100~150 mm,郑州为50~100 mm,而商丘为0~50 mm,这3个站点可以反映不同灌溉需水量地区灌溉成本收益问题。

新乡站(35.32°N,113.88°E)位于河南北部,海拔73.2 m,年平均(1981—2020年平均,下同)气温14.6 ℃,年平均降水量570 mm;郑州站(34.72°N,113.65°E)位于河南中部,海拔110.4 m,年平均气温14.9 ℃,年平均降水量638 mm;商丘站(34.45°N,115.67°E)位于河南东部,海拔50.1 m,年平均气温14.3 ℃,年平均降水量715 mm。1981—2020年3个站点年平均气温均呈上升趋势,商丘站温度上升幅度比其他两站略小;日照时数均呈减少趋势,商丘站日照时数减少幅度最大,与其降水量、降水日数较多有关;降水量年际间无明显变化规律,波动较大,2000—2001年降水较少,2003年后降水有所增多,总体上降水总量随站点分布由南自北逐渐减少。

1.2 资料与方法

1981—2020年气象要素与冬小麦发育期资料均来源于中国气象局国家气象信息中心(http://idata.cma/cmadaas/),其他数据来源于国家统计局《中国统计年鉴》(https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/)。

1.2.1 干旱年型判定

为了区分不同干旱年,本文定义缺水指标k作为判别依据,其计算公式如下:

表1 冬小麦生长季各发育期作物系数kc变化

Tab.1

| 播种—分蘖 | 分蘖—停止生长 | 越冬 | 返青—拔节 | 拔节—抽穗 | 抽穗—乳熟 | 乳熟—成熟 | 全生育期 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.67 | 0.74 | 0.64 | 0.90 | 1.22 | 1.13 | 0.83 | 0.88 |

冬小麦实际耗水量由全生育期蒸散发决定,文中各站点冬小麦生长季耗水量为作物全生育期实际蒸散发的总和。k值越大说明冬小麦生长季缺水程度越严重,k=1冬小麦生长季降水正好满足冬小麦生长发育水分需要,k值越小则冬小麦生长季降水越充足。根据3站点实际情况,以k值判定的不同年型见表2。

表2 不同年型k的阈值

Tab.2

| 严重干旱年 | 一般干旱年 | 正常年 | 湿润年 |

|---|---|---|---|

| k≥2.0 | 1.5≤k<2.0 | 0.5≤k<1.5 | k<0.5 |

1.2.2 抗旱成本估算

成本效益分析是通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法,以此寻求在投资决策上如何以最小的成本获得最大的收益(Levin and Mcewan,2006)。经济学中成本收益分析主要有3种方法:净现值法(Net Present Value,NPV)是利用净现金效益量的总现值与净现金投资量算出净现值,根据净现值的大小来评价投资方案(朱德明和黄粟嘉,1991);现值指数法是通过计算比较现值指数指标判断决策方案好坏的方法;内含报酬率法又称内部收益率法,是用内部收益率来评价项目投资财务效益的方法(姜波,2008)。这3种方法各有特点,具有不同的适用性,根据本研究的实际情况与研究目的选取第一种方法,具体计算公式为

式中:未来报酬总值指实施抗旱与不采取抗旱措施时冬小麦产值之差,即农民抗旱与否的收入差异(抗旱产量与不灌溉产量之差与当时冬小麦价格的乘积);投资总额是指抗旱过程中各种人力、物力、财力的投入,均转换为货币形式以便比较。当净现值为正时,扣除投资成本仍有剩余收益;当净现值为零时,投资与收益持平,一无所获;当净现值为负时,抗旱收益不足以偿还投资。

调查表明抗旱成本投入包含灌溉用水、灌溉用电、灌溉设备磨损、人工费等,具体计算公式如下:

式中:I为抗旱成本,Ie为灌溉电量费用,Ii为灌溉用水费用,Il为灌溉劳动力费用,Io为灌溉设备折旧或者磨损费用、灌溉水管等费用,Ioil为灌溉耗油费用,单位均为元·hm-2(货币为人民币,下同)。ke为电价变动系数,短期内电价无变动,ke取1;Pe为当地用电价格,单位:元·(kW·h)-1;le为灌溉设备使用1 h的耗电量,单位:(kW·h)·hm-2;t为灌溉1 hm2小麦地所需时间,单位:h。koil为研究期间柴油价格的波动,受石油价格波动影响,柴油价格年际间波动较大,单位:元·L-1;Poil为柴油单位体积的价格,单位:元·L-1;loil为采用柴油为动力进行灌溉时,每小时的耗油量,单位:L·h-1。Pw为灌溉用水价格,单位:元·m-3;Ir为一次灌溉量,单位:mm,本文为50 mm;Pp为劳动力价格,单位:元·h-1;T为灌溉工作耗时,单位:h。

1.2.3 成本效益指数

在抗旱减灾成本和效益分析时,所有的净现值均为正值,若按照灌溉次数最大的方案即为最优,显然不符合事实。因此,为了更好地说明冬小麦抗旱减灾投入与产出的效益,引入效益指数进行分析,具体计算公式(潘兆申,1982)如下:

式中:

2 模型选取

2.1 模型校验

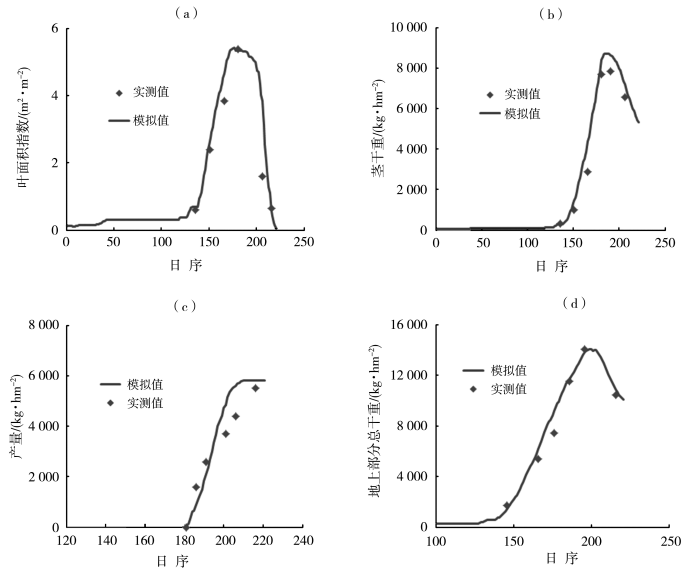

以2000—2004年实测值对WOFOST模型参数进行校正,2005—2006年实测值作为模型验证。以新乡站2006年模型验证结果(图1)为例,该模型对叶面积的模拟较好,基本上可以很好地描述叶面积指数变化过程,对极值的模拟也较为准确;模型也能较好地模拟出茎秆重变化趋势,但对极值的模拟略有偏小。模型对地上部分总干重与产量的模拟也与实际观测比较一致。总之,WOFOST模型模拟的冬小麦叶面积、茎干重、地上部分总干重以及最终产量与实测值变化趋势十分接近,模拟效果较好。

图1

图1

新乡冬小麦叶面积指数(a)、茎干重(b)、产量(c)与地上部分总干重(d)模拟值与观测值对比

(横坐标轴日序:播种记为1,依次类推)

Fig.1

Comparison of simulated and measured values about leaf area index (a), stem biomass (b), yield (c) and grain dry matter (d) of winter wheat in Xinxiang

(The horizontal axis represents the day sequence: the day of sowing is marked as 1, and so on)

为了得到不同灌溉条件下冬小麦的产量,将灌水次数以及灌水定额折算成降雨量加到气象文件中,通过模型模拟获得,下面对于不同干旱年灌溉的探讨均以此为基础。

2.2 模拟结果

经模拟发现,2000—2006年3个站点冬小麦生长期内均受到不同程度的水分胁迫,且主要集中在生长季中后段(4月上旬至收获),属于产量形成关键时段,对最终产量影响明显。新乡站在该时段比其他两个站点更早受到水分胁迫影响,水分亏缺较多的年份冬小麦自返青期就可能受到水分条件不足的制约,此后直到收获均会出现水分不足情况;商丘站在3个站点中水分条件最好,2002、2003年为湿润年份,冬小麦生长均未受到连续的水分胁迫影响,这两年的冬小麦产量为2000—2006年最高;郑州站水分条件居于两站之间。另一个比较容易出现水分胁迫的时段是冬小麦越冬前的苗期,该时期主要影响冬小麦可否在冬前形成壮苗及安全越冬。该时段,新乡70%以上年份均会遭遇6~8 d的连续水分胁迫,郑州遭遇6 d以上水分胁迫的概率在40%以上,商丘遭遇5 d以上连续水分胁迫的概率在50%以上。冬小麦前期苗情的好坏,不仅关系到越冬期间麦苗的存活率,而且决定着冬小麦返青后的生长状况,与最终的产量形成有着十分密切的关系(张强等,2012),也不容忽视。

3 抗旱成本估算

3.1 干旱年型与灌溉

2000—2006年期间,由公式(1)计算的k值判别新乡严重干旱年有2 a,一般干旱年2 a,正常年3 a;商丘仅2000年为一般干旱年,其他年份为正常年或湿润年;郑州处于二者之间,2000年为严重干旱年,一般干旱年有1 a,其他年份为正常年或湿润年。2000、2001年为全国性大旱年,尤其是2000年,由k值判别3站均出现不同程度的旱灾,新乡站2000年若不采取抗旱措施,模型模拟的冬小麦单产仅为646.5 kg·hm-2,产量损失严重。

将冬小麦整个生育期,从播种到成熟分为11个发育期,耕层(20 cm)土壤水分监测发现冬小麦在起身—拔节期间,当土壤水分含量低于田间持水量的60.0%时,新乡站将出现水分胁迫,郑州站也观测到类似情况,但商丘站略有差异,当土壤水分下降到田间持水量的66.7%时,冬小麦的生长发育会受到水分不足的限制。与其他2个站点相比,商丘站冬小麦正常生长发育所要求的最低土壤水分含量较高,可能与该地区水分条件优于其他2个站点、作物长期生长的适应性有关。由此可见,冬小麦旱情监测有必要因时因地制宜地开展,不可使用同一标准。

参考当地冬小麦生长季日平均耗水量与相关研究(方文松等,2008;马志红等,2009)结果,新乡正常年份需要灌水100~150 mm,大约分3次进行灌溉,由此确定每次灌水量为750 mm·hm-2,相当于500 m³·hm-2。当地灌溉常用水泵主要依靠电力或者柴油作为动力,用电力花费相对柴油少,在电力供应方便的情况下,以电力灌溉为主,仅在使用电力困难时(距离电源较远的麦田等)采用柴油发动机带动水泵抽水浇灌。由于不讨论具体某年的抗旱成本效益问题,而是以模拟结果为依据,着重探讨不同干旱程度下灌水对收益的影响,因而,对于柴油价格、小麦收购价格等受市场及相关政策影响较大,且年际、月际间有波动的量,取多年国家发改委发布的0#柴油的平均价格和小麦平均最低收购价为基准;对于相对稳定的电价、水价则以当地的实际价格为准。以新乡为例分析河南省需水量100~150 mm地区冬小麦的抗旱成本,若当地小麦收购价高于基准价,则以当地收购价为准。

3.2 成本-效益分析

按照公式(3)~(6)估算灌溉成本,不考虑新凿井的费用,只计算利用现有资源(已有水井、水库等)的灌溉成本消耗。采用电力灌溉成本估算:河南省农业生产电价采取阶梯收费,电压1 kV以下新乡、郑州、商丘分别为0.604、0.451、0.383 元·(kW·h)-1;河南省平均农业用水价格为0.50 元·m-3。不计人工与机器损耗,计算出新乡、郑州、商丘的灌溉成本分别约295.35、283.80、278.70 元·hm-2(水、电费);若计劳动力与机器设备损耗,灌溉成本分别为479.40、463.80、458.70 元·hm-2,其中,设备损耗按照600元的设备,使用寿命为10 a,平均每年使用10次,每次损耗为6元计(按照仪器设备损耗计算得到)。综合而言,新乡电力灌溉一次成本略高于郑州和商丘,主要受到当地农用电价影响。河南防汛抗旱指挥部公布河南省平均灌溉1 hm2所需电、柴油费成本约225~525元,一些地下水位较低的井灌区和提灌区,灌溉成本可达1 200 元·hm-2,本研究估算成本合理。

采用柴油动力灌溉成本估算:新乡、郑州、商丘0#柴油价格分别为6.06、5.68、5.85 元·L-1。当柴油机满载时耗油量为0.4 L·h-1,不计人工与机器损耗,计算出新乡、郑州、商丘的灌溉成本分别为371.25、363.60、367.05 元·hm-2(水、柴油费);若计劳动力与机器设备损耗,灌溉成本分别为551.25、543.60、547.05 元·hm-2,主要受当地柴油平均价格的影响。

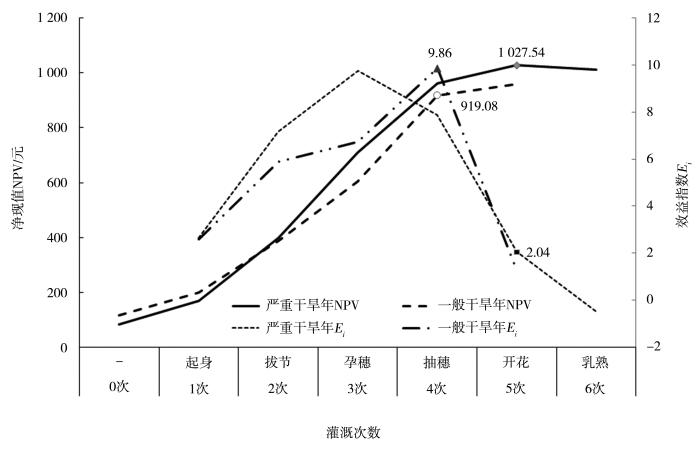

严重干旱年,若不计抗旱成本投入,以产量达最大为目标,以新乡(图2)为例,需灌水6次或以上,产量才能完全不受水分限制影响;不论采用哪种灌溉动力,能获得最大投入产出的灌溉次数一致,且当灌溉次数达3次时,投入产出比最大,而当灌溉次数大于等于6次后,效益出现负值,得不偿失。因此,灌溉3次在一定程度上规避干旱减产的风险又能确保单位投入资金收益最大,是经济学理论上最适合的灌溉方案。另一方面,从净现值(NPV)角度看,取NPV最大时灌溉次数达5次时最优。实际上,只要抗旱减灾的成本投入一直小于获得的收益,即Ei>1,农民仍会选择继续灌溉,以期获得最大产值。综合而言,严重干旱年,新乡地区灌溉5次最为合理,可以取得最大产值。一般干旱年,若不计成本投入,灌溉5次时NPV最大;仅考虑Ei,灌溉4次时单位投入资金收益最大;当灌溉次数增加到5次,单位成本和所产生的收益相抵消,收益为0。综合而言,新乡一般干旱年灌溉4次即可。

图2

图2

新乡冬小麦严重干旱年和一般干旱年电力灌溉次数与收益变化

Fig.2

Variation of benefits with the number of times of electric irrigation of winter wheat in severe drought years and general drought years in Xinxiang

正常年(表3),若不计成本投入,灌水3~4次产量达到最大;若仅考虑NPV,取NPV最大时需灌溉4次;若仅考虑Ei,灌溉2次,增加的成本投入产生的收益增量最大,再增加灌溉次数收益率将减小。实际上,增加灌溉次数,Ei仍大于1,说明投入成本小于收益,农民依然可以获得收益。综合而言,新乡正常年灌溉3次即可,灌溉4次可获得接近于当地潜在产量的收成。

表3 正常年新乡不同动力灌溉方案下的成本投入与收益分析

Tab.3

| 灌水次数 | 发育期 | 产量/kg | 产值/元 | I/元 | NPV/元 | Ei | I′/元 | NPV′/元 | Ei′ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0次 | — | 94.67 | 183.65 | 0 | 183.65 | — | 0 | 183.65 | — |

| 1次 | 起身 | 197.73 | 383.60 | 32 | 351.60 | 5.25 | 36.75 | 346.85 | 4.44 |

| 2次 | 孕穗 | 368.80 | 715.47 | 64 | 651.47 | 9.37 | 73.50 | 641.97 | 8.03 |

| 3次 | 抽穗 | 531.27 | 1 030.66 | 96 | 934.66 | 8.85 | 110.25 | 920.41 | 7.58 |

| 4次 | 乳熟 | 602.60 | 1 169.04 | 128 | 1 041.04 | 3.32 | 147.00 | 1 022.04 | 2.77 |

注:I、Ei、NPV分别为采用电力灌溉时的投入成本、效益指数、净现值,I′、Ei′、NPV'分别为采用柴油作为动力时的成本、效益指数及净现值。

综合冬小麦水分胁迫高频出现时段,新乡遵循以下规则实施灌溉:冬小麦起身—拔节期间,土壤含水量低于当地田间持水量的60%,约0.18 m³·m-3;孕穗—抽穗期,土壤含水量低于田间持水量的63%,约0.19 m³·m-3;开花—成熟期,土壤含水量低于田间持水量的67%左右,约0.20 m³·m-3。在上述冬小麦生长季容易出现水分胁迫的重点发育时段,土壤水分含量低于该发育时段水分胁迫的临界点之前实施灌溉,可以保证小麦生长不受水分限制,若低于该临界点之下长时间不实施灌溉,会对冬小麦产量产生负影响。最优灌溉次数结合上述合理灌溉时间,即可获得当地不同干旱年型下的最优灌溉方案,取得最大效益。

用同样的方法计算可得,郑州严重干旱年灌溉5次,一般干旱年灌溉4次,正常年灌溉3次能获得较好收成;灌溉时间选择规则与新乡类似。商丘站2000—2006年间未出现严重干旱年,一般干旱年灌溉3次能获得较好收成,正常年灌溉2次,湿润年份无需灌溉或者仅需灌溉1次就能满足冬小麦生长发育要求。商丘灌溉时间的选择与其他两个地区稍有不同,出现水分胁迫时段相对比较短,出现时间也较晚。综合起来,灌水需遵循以下规则:冬小麦在拔节期间,土壤含水量低于当地田间持水量的60%,约0.18 m³·m-3;孕穗—乳熟/成熟期,土壤含水量低于田间持水量的67%,约0.2 m³·m-3。在上述2个商丘冬小麦生长季易出现水分胁迫的重点时段,土壤水分含量低于相应发育时段水分胁迫的临界点之前实施灌溉,可以保证小麦生长不受水分限制,取得丰产丰收。

4 结论与讨论

黄淮海地区是我国粮食主要产区,冬春季干旱是威胁冬小麦生产的主要灾害。基于1981—2020年冬小麦发育期数据以及同时期气象数据,定义缺水指标k,且以此划分干旱年型,并应用WOFOST作物模型模拟了该地区不同干旱年型冬小麦产量。结果表明,冬小麦生长期内均受到不同程度的水分胁迫,且主要集中在生长季中后段(4月上旬至收获),对产量形成影响十分明显,抗旱减灾保丰产是必然趋势。据成本效益分析,河南北部地区严重干旱年需灌5水,一般干旱年灌4水达到最大收益;河南东部一般干旱年灌3水即可。

农业生产是国民经济的基础,其稳定发展直接关系到国家的粮食安全和经济稳定。黄淮海地区冬小麦抗旱成本高,而小麦种植收益低,致使部分农民浇水抗旱的积极性受到影响。对每一个农户来说,拥有资金的数量有限,仅依靠单个农户自有资金的积累进行抗旱灌溉的作用十分有限。对于各级政府来说,却“不能只算经济帐”,因为抗旱保丰收关系到我国的粮食安全,特别是在国内外经济不景气的大环境下,粮食产量大起大落,不利于国计也不利于民生。国家应继续加大农业基础设施建设投入,因地制宜地发展高效节水技术,发展优质高产高效低耗农业,建立农业灌溉总量控制和定额管理制度,强化计划用水和科学用水。同时,积极开发质优价廉的节水灌溉技术和设备,建立健全节水灌溉技术服务体系。另一方面,在农村发展股份合作制,才能够把农民手中闲散的资金集中起来,提高现有抗灾水平与抗灾设施建设。本文对抗旱成本的探讨只是针对不同干旱年型,对灌溉成本中燃料动力价格变动、电价变动以及货币升值或者贬值率等均未考虑在内,长期的抗旱成本估算显然应考虑上述因子,才能得到较为准确的结果。另外,受研究期间资料限制,未对极端干旱事件的抗旱成本进行评估,当抗旱成本超过农民承受底线时,需要政府相关部门加大支持力度,从根本上鼓励农民的抗灾积极性。

参考文献

基于温度植被干旱指数(TVDI)的甘肃省农业干旱监测方法研究

[J].改进温度植被干旱指数(Temperature Vegetation Dryness Index,TVDI)并明确TVDI的农业干旱等级阈值,对提高TVDI指数监测农业干旱能力有重要意义。利用近19 a的MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectro-radiometer,MODIS)遥感数据,基于单时次和多时次方法构建NDVI(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)-LST(Land Surface Temperature,LST)、EVI(Enhanced Vegetation Index,EVI)-LST、RVI(Ratio Vegetation Index,RVI)-LST、SAVI(Soil-Adjusted Vegetation Index,SAVI)-LST等几种特征空间,讨论TVDI计算方法,分析TVDI在甘肃省农业干旱监测中的适用性,并明确甘肃省夏季TVDI农业干旱分级标准。结果表明:(1)基于多时次方法构建的 SAVI-LST特征空间TVDI更适合甘肃省农业干旱监测,其对土壤相对湿度(Relative Soil Moisture,RSM)拟合的均方根误差(Root Mean Squared Error,RMSE)和平均绝对误差(Mean Absolute Error,MAE)比NDVI-LST特征空间TVDI对RSM拟合的RMSE和MAE下降1%~5%;(2)TVDI适用于夏季甘肃省半干旱区、半湿润区、湿润区等非干旱区浅层10、20 cm土壤深度的农业干旱监测,RMSE和MAE约15.6%和12.6%,拟合误差湿润区<半湿润区<半干旱区;(3)利用TVDI与RSM线性关系确定的TVDI农业干旱等级更有利于提高TVDI监测农业干旱的准确性。

基于WOFOST模型的京津冀地区冬小麦生产潜力评价

[J].研究利用近40年的逐日气候数据,借助WOFOST作物模型模拟分析了京津冀地区冬小麦的生产潜力,通过与实际产量的比较,探讨了提高冬小麦产量的潜力与措施。研究表明:①京津冀地区(除张家口和承德地区)冬小麦光温潜力介于6934~9143kg/hm<sup>2</sup>之间,从冀中南部向京津地区和冀东北地区逐渐增大,区域平均生产潜力为8037kg/hm<sup>2</sup>;②冬小麦雨养潜力介于4515~6639kg/hm<sup>2</sup>之间,由东部和南部随降水量降低依次向西北递减,到冀西北区降至最低,区域平均产量为5771kg/hm<sup>2</sup>;③影响冬小麦产量的自然因子中,水分是关键限制要素,北部地区也受低温霜冻的影响;④京津冀中部和南部地区的冬小麦生产潜力年际变化波动相对较小,东北部变化波动相对较大;⑤2005—2007年研究区冬小麦的实际单产在2721~7300kg/hm<sup>2</sup>之间,区域平均5247kg/hm<sup>2</sup>,相当于潜在产量的50%~80%,其中石家庄地区附近实际产量达到潜在产量的80%以上,天津和沧州地区以及邯郸地区,实际产量与潜在产量的差距较大。

广西干旱灾害风险评估及区划

[J].随着全球变暖的不断加剧,许多地区极端干旱事件频繁发生。为探究广西极端干旱事件发生频率及风险情况,基于1950-2022年逐日降水和气温数据计算的SPEI指数识别干旱事件并依据囊括社会经济数据和农业数据的灾害风险评估理论,使用层次分析法确定指标权重,构建广西干旱灾害风险评估模型,并绘制广西干旱灾害风险区划图。结果表明:干旱灾害危险性指数较高的地区主要分布在百色、玉林、北海等地;环境脆弱性指数以明显的北高南低特征分布,百色、河池、桂林等地脆弱性指数较高,并有向南递减趋势;承灾体易损性指数整体偏低,南宁、桂林及玉林小部分地区最高;防灾减灾能力指数呈西北高东南低的特征分布,高指数地区主要分布在南宁,玉林柳州等地也有零星分布;广西干旱灾害风险总体呈现西高东低、北高南低的特征分布,高风险地区主要在百色、桂林和南宁等地,较高风险地区主要在河池西部、玉林、钦州、来宾、崇左北部和柳州北部,较低风险地区主要分布在崇左南部到北海,贺州到梧州一带。得出了比较精确的广西干旱灾害空间分布情况,可为广西抗旱减灾提供切实依据。

气候变化与西北地区粮食和食品安全

[J].气候变化对西北地区影响十分显著,尤其对西北地区粮食和食品安全带来的风险正在成为社会经济发展的严峻挑战。本文在总结国家公益性行业科研专项“西北地区旱作农业对气候变暖的响应特征研究”、科技部科研院所社会公益研究专项“西北农作物对气候变化的响应及其评价方法”和甘肃省科技攻关项目“甘肃干旱生态环境对全球气候变暖的响应及减灾技术的研究”等科研项目研究成果的基础上,分析了气候变化对西北地区粮食和食品安全带来的风险性,归纳了气候变化对西北地区粮食和食品安全的主要影响方面,初步提出了西北地区在粮食和食品安全方面应对气候变化的科学对策和技术方法,从而为西北地区应对和适应气候变化的影响提供科学参考依据。

不同灌水方式对砂姜黑土小麦中后期生长及产量的影响

[J].在人工防雨篷下研究了前期不同灌水处理对砂姜黑土小麦中后期生长、光合生理及产量的影响,以期为该区小麦增产和水分高效利用提供科学依据和理论帮助。结果表明,灌1水条件下小麦叶片长宽和单茎干物重随灌水日期的推迟呈先增加后下降的趋势,并以生育前期水分充足处理CK最高,W5<sub>100d</sub>(出苗后100 d灌水)处理次之,且总灌水量一致下小麦生育前期灌1水和灌2水效果间的差异不显著。生育前期适当推迟灌水日期有利于增加小麦生育中后期的叶面积指数和叶绿素含量,且灌浆中期W5<sub>100d</sub>处理的叶面积指数和叶绿素含量高于CK。小麦生育前期适当推迟灌水日期亦有利于降低植株蒸腾速率改善小麦光合特性,其中W5<sub>100d</sub>处理的光合速率比对照CK增加了11.4%。W5<sub>100d</sub>与CK处理的产量差异不显著,分别为6 955.40,7 102.67 kg/hm<sup>2</sup>,但两者产量明显高于其他灌水处理。相关分析表明,小麦叶片叶绿素含量 、光合速率与单茎干物重和产量间皆呈直线显著正相关关系。研究得出,小麦生育前期适当延长灌水日期有利于改善小麦中后期生长发育、光合特性及产量,且总灌水量一致下灌水次数效果间的差异不显著。

Agricultural drought over water-scarce Central Asia aggravated by internal climate variability

[J].

An evaluation of agricultural drought indices for the Canadian prairies

[J].

Soil moisture-based index for agricultural drought assessment: SMADI application in Pernambuco State-Brazil

[J].