干旱气象 ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (6): 923-932.DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2023)-06-0923

2021年7—8月四川盆地高温热浪大气环流背景及影响分析

- 1.四川省气象灾害防御技术中心,四川 成都 610072

2.中国气象局成都高原气象研究所;高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室,四川 成都 610072

-

收稿日期:2022-07-02修回日期:2022-12-07出版日期:2023-12-31发布日期:2024-01-03 -

通讯作者:周长艳(1979—),女,研究员,主要从事气候及气候变化研究。E-mail:zcy001124@163.com 。 -

作者简介:于浩慧(1993—),女,工程师,主要从事气象灾害风险评估研究。E-mail: yuhaoh984264@163.com。 -

基金资助:四川省自然科学基金项目(2022NSFSC0230);国家自然科学基金项目(41775084)

Analysis of atmospheric circulation background and main impacts of heatwave in Sichuan Basin from July to August 2021

YU Haohui1( ), ZHOU Changyan2(

), ZHOU Changyan2( ), CHEN Chao2, CHEN Yongren1

), CHEN Chao2, CHEN Yongren1

- 1. Sichuan Meteorological Disaster Prevention Technology Center, Chengdu 610072, China

2. Institute of Plateau Meteorology, CMA, Key Laboratory of Heavy Rain and Drought-Flood Disasters in Plateau and Basin of Sichuan Province, Chengdu 610072, China

-

Received:2022-07-02Revised:2022-12-07Online:2023-12-31Published:2024-01-03

摘要:

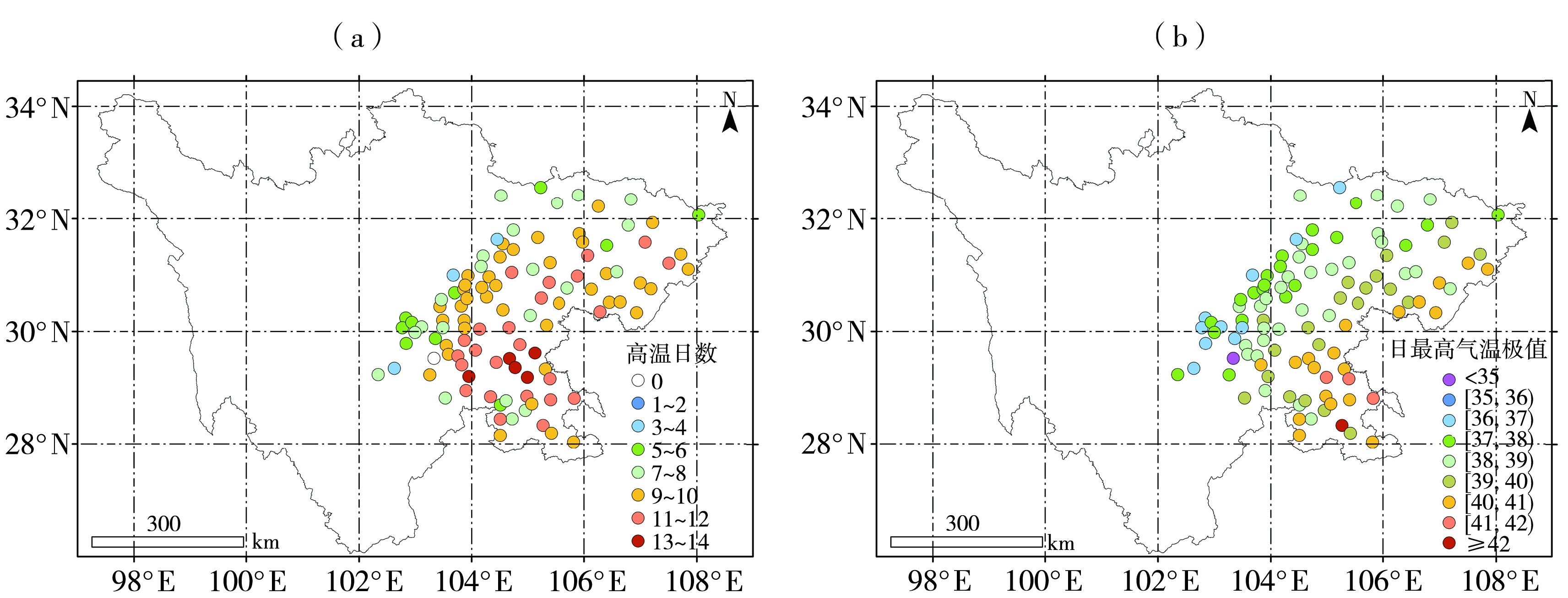

极端天气过程环流及影响分析是精细化防灾减灾服务的基础。利用气象观测资料、再分析数据及卫星资料分析2021年7月25日至8月9日四川盆地极端高温热浪特征、大气环流背景及其主要影响。此次高温热浪过程中,四川盆地有13站气温突破有记录以来历史最高值,6站高温日数多达14 d。高温热浪中心位于盆地中部、南部,过程强度8月初达到峰值,日最高气温极值(42.4 ℃)出现在宜宾兴文站。分析表明,本次高温热浪的大气环流背景与以往大多数高温热浪过程有所不同:西太平洋副热带高压(简称“副高”)在本次过程中的直接作用不明显,而东南沿海台风活动阻碍了副高西伸,其外围气流有利于盆地上空反气旋系统维持,同时使南来水汽不易到达四川盆地,对高温热浪的发展维持起到重要作用。高温热浪过程中,成都市区域平均高温日数达8.36 d,热岛效应显著。高温热浪及城市热岛对成都此类人口密集超大型城市的影响值得引起关注。

中图分类号:

引用本文

于浩慧, 周长艳, 陈超, 陈永仁. 2021年7—8月四川盆地高温热浪大气环流背景及影响分析[J]. 干旱气象, 2023, 41(6): 923-932.

YU Haohui, ZHOU Changyan, CHEN Chao, CHEN Yongren. Analysis of atmospheric circulation background and main impacts of heatwave in Sichuan Basin from July to August 2021[J]. Journal of Arid Meteorology, 2023, 41(6): 923-932.

图2 2021年7月25日至8月9日高温日数(a,单位:d)与过程日最高气温极值(b,单位:℃)空间分布

Fig.2 Spatial distributions of high temperature days (a, Unit: d) and maximum of daily highest temperature (b, Unit: ℃) from 25 July to 9 August 2021

| 站名 | 最高气温/℃ | 出现日期 | 历史最高气温/℃ | 出现日期 |

|---|---|---|---|---|

| 内江 | 40.7 | 2021-08-04 | 40.4 | 2006-08-12 |

| 隆昌 | 40.5 | 2021-08-03 | 40.3 | 2011-08-17 |

| 泸县 | 41.9 | 2021-08-03 | 41.4 | 2011-08-17 |

| 富顺 | 41.5 | 2021-08-03 | 41.3 | 2006-08-12 |

| 马边 | 39.1 | 2021-08-02 | 37.1 | 2019-08-16 |

| 犍为 | 39.6 | 2021-08-03 | 39.3 | 2006-08-11 |

| 郫县 | 37.9 | 2021-08-02 | 37.5 | 2015-07-25 |

| 宝兴 | 36.9 | 2021-08-01 | 35.6 | 2015-07-25 |

| 彭山 | 39.1 | 2021-08-03 | 39.0 | 2020-07-27 |

| 新都 | 38.4 | 2021-08-02 | 38.2 | 2015-07-25 |

| 广汉 | 38.5 | 2021-08-02 | 37.8 | 2015-07-25 |

| 邛崃 | 38.3 | 2021-08-02 | 38.2 | 2020-07-26 |

| 绵竹 | 37.2 | 2021-08-02 | 36.2 | 2002-07-14 |

表1 2021年7月25日至8月9日四川日最高气温突破历史记录站点统计

Tab.1 Statistics of meteorological stations with daily maximum temperature breaking the historical record in Sichuan from 25 July to 9 August 2021

| 站名 | 最高气温/℃ | 出现日期 | 历史最高气温/℃ | 出现日期 |

|---|---|---|---|---|

| 内江 | 40.7 | 2021-08-04 | 40.4 | 2006-08-12 |

| 隆昌 | 40.5 | 2021-08-03 | 40.3 | 2011-08-17 |

| 泸县 | 41.9 | 2021-08-03 | 41.4 | 2011-08-17 |

| 富顺 | 41.5 | 2021-08-03 | 41.3 | 2006-08-12 |

| 马边 | 39.1 | 2021-08-02 | 37.1 | 2019-08-16 |

| 犍为 | 39.6 | 2021-08-03 | 39.3 | 2006-08-11 |

| 郫县 | 37.9 | 2021-08-02 | 37.5 | 2015-07-25 |

| 宝兴 | 36.9 | 2021-08-01 | 35.6 | 2015-07-25 |

| 彭山 | 39.1 | 2021-08-03 | 39.0 | 2020-07-27 |

| 新都 | 38.4 | 2021-08-02 | 38.2 | 2015-07-25 |

| 广汉 | 38.5 | 2021-08-02 | 37.8 | 2015-07-25 |

| 邛崃 | 38.3 | 2021-08-02 | 38.2 | 2020-07-26 |

| 绵竹 | 37.2 | 2021-08-02 | 36.2 | 2002-07-14 |

图3 2021年7月25日(a)、26日(b)、29日(c)及8月3日(d)、5日(e)、7日(f)四川盆地最高气温空间分布(单位:℃)

Fig.3 Spatial distributions of daily highest temperature on 25 (a), 26 (b), 29 (c) July and 3 (d), 5 (e), 7 (f) August 2021 in the Sichuan Basin (Unit: ℃)

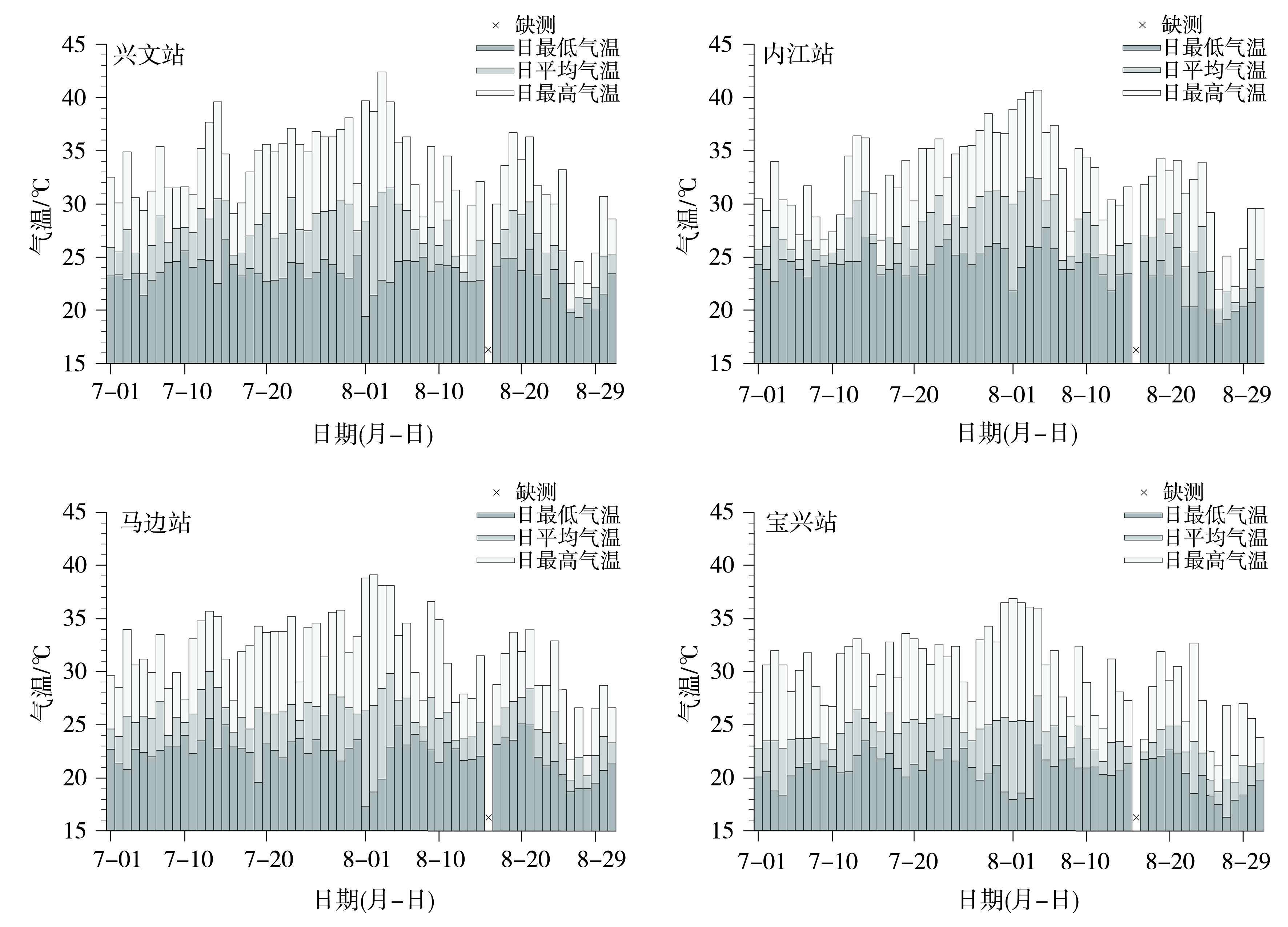

图4 2021年7—8月四川各代表站日最高气温、平均气温、最低气温时间序列

Fig.4 The daily maximum, average and minimum temperature time series at representative stations in Sichuan from July to August of 2021

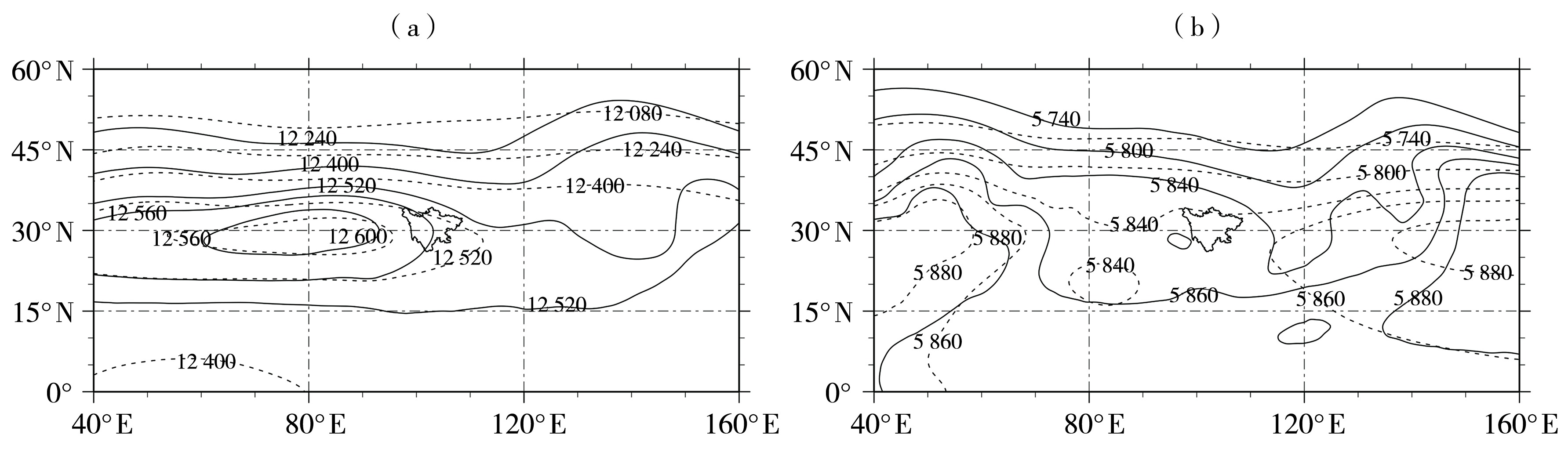

图5 1981—2010年7—8月(虚线)及2021年7月25日至8月9日(实线)200 hPa(a)与500 hPa(b)平均位势高度场 (单位:gpm)

Fig.5 The average geopotential height from July to August during 1980-2010 (dashed lines) and from 25 July to 9 August 2021 (solid lines) at 200 hPa (a) and 500 hPa (b) (Unit: gpm)

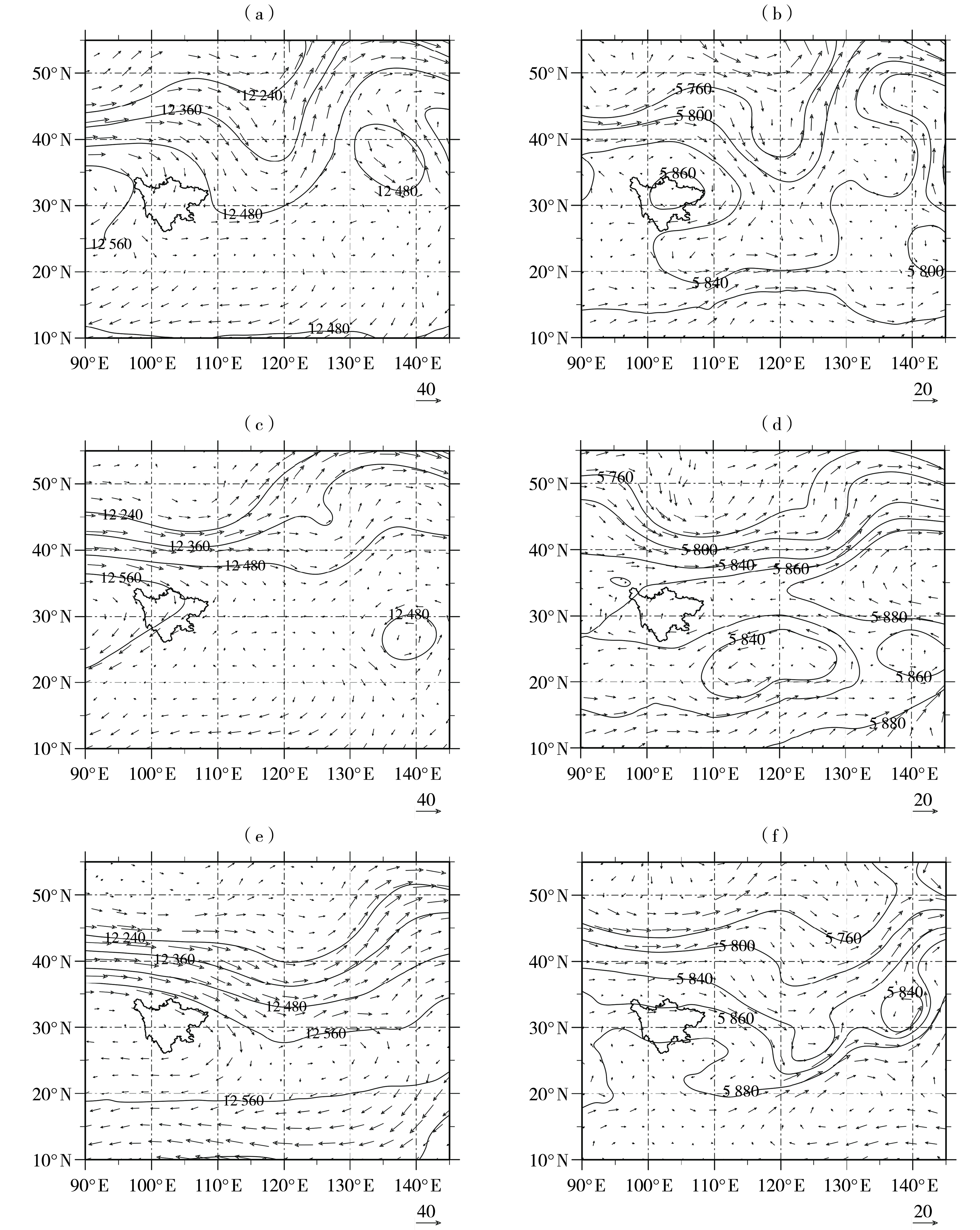

图6 2021年7月25日(a、b),29日(c、d),30日(e、f)200 hPa(a、c、e)及500 hPa(b、d、f)位势高度场(等值线,单位:gpm)和风场(箭矢,单位:m·s-1)

Fig.6 The 200 hPa (a, c, e) and 500 hPa (b, d, f) geopotential height field (contours, Unit: gpm) and wind field (arrow vectors, Unit: m·s-1) on 25 (a, b), 29 (c, d) and 30 (e, f) July 2021

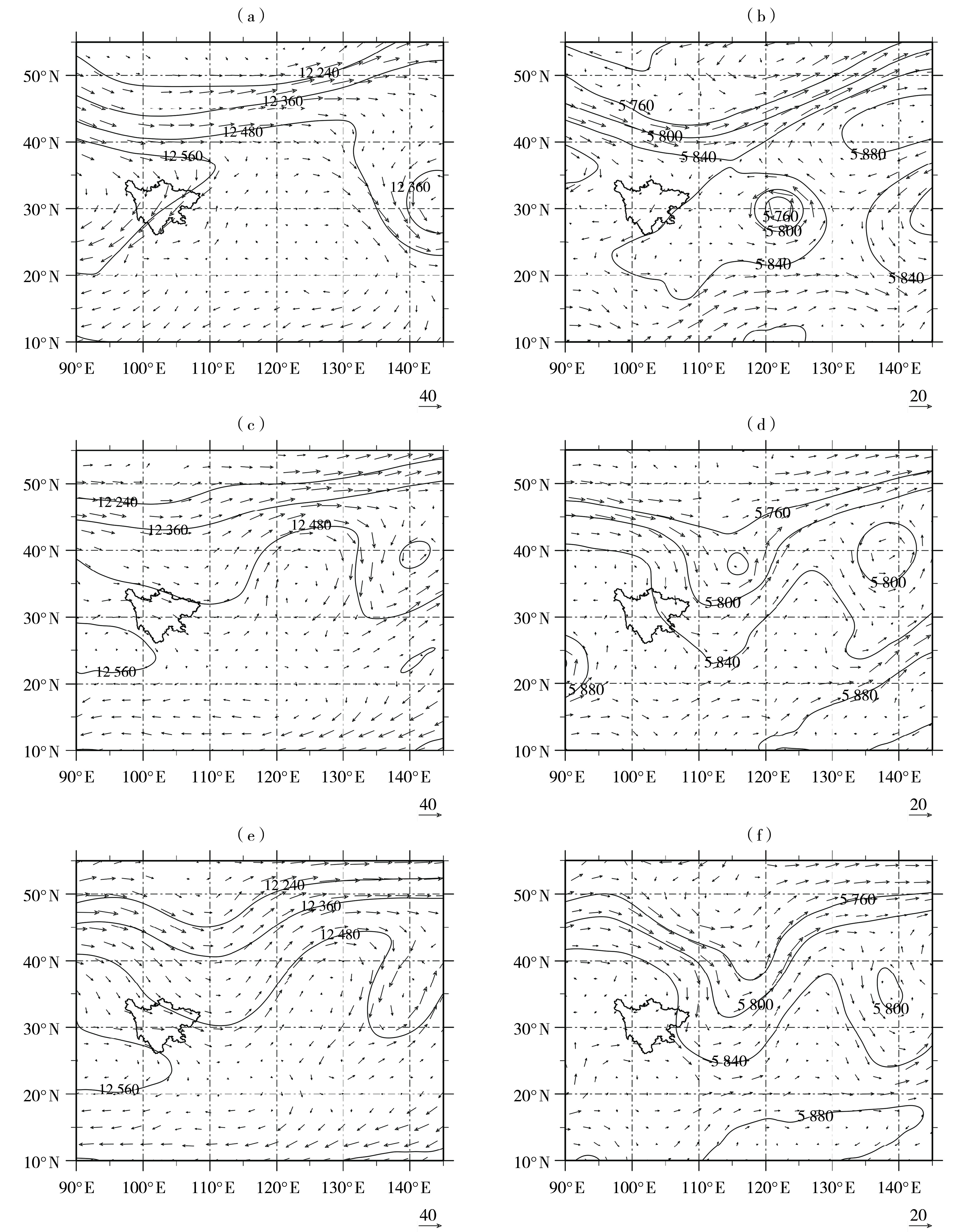

图7 2021年8月1日(a、b),3日(c、d),7日(e、f)200 hPa(a、c、e)及500 hPa(b、d、f)位势高度场(等值线,单位:gpm)和风场(箭矢,单位:m·s-1)

Fig. 7 The 200 hPa (a, c, e) and 500 hPa (b, d, f) geopotential height field (contours, Unit: gpm) and wind field (arrow vectors, Unit: m·s-1) on 1 (a, b), 3 (c, d) and 7 (e, f) August 2021

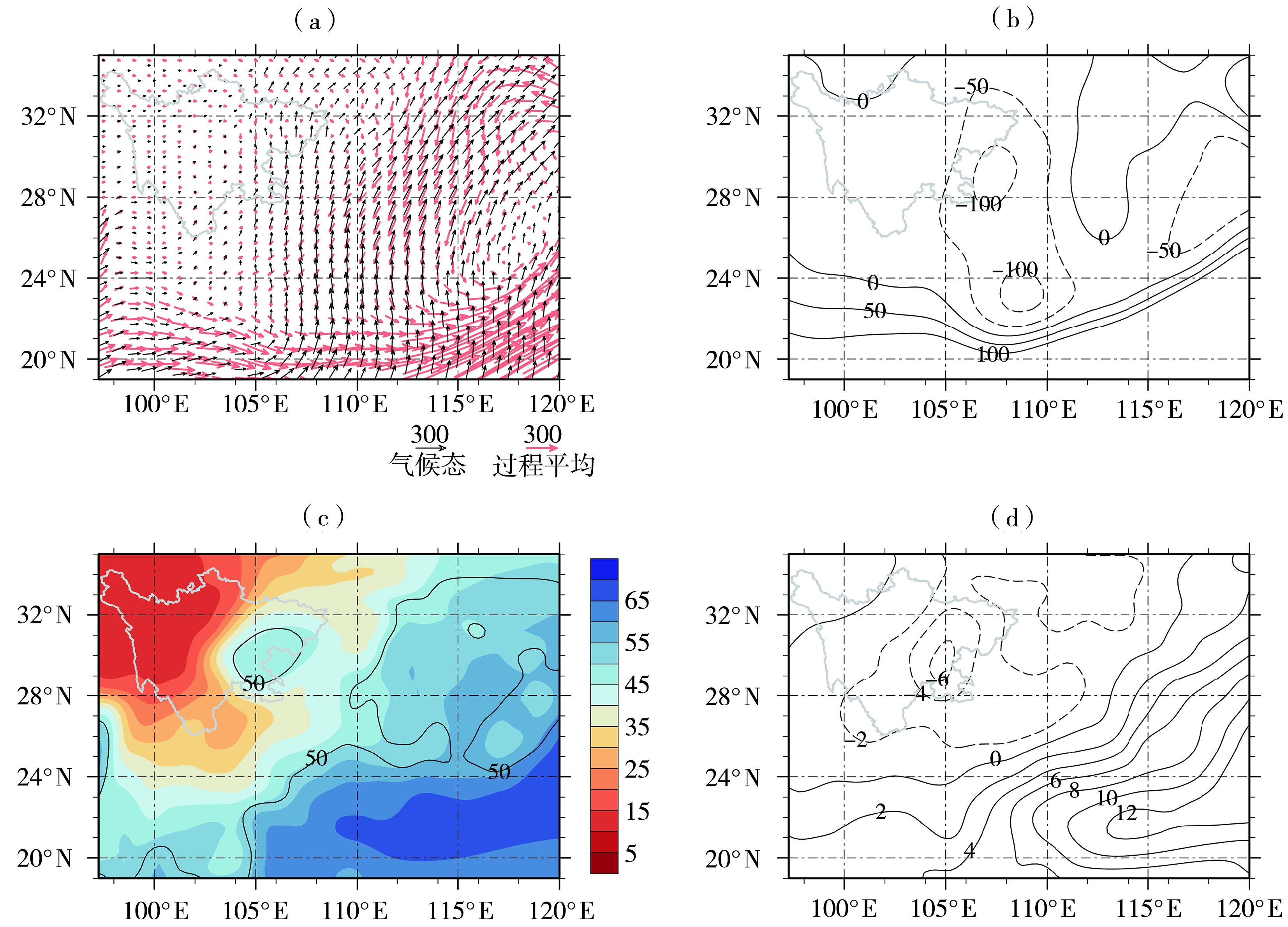

图8 2021年7月25日至8月9日四川及其周边整层水汽通量过程平均(a,箭矢)及距平场(b)(单位:kg·m-1·s-1),大气可降水量过程平均(c,填色及等值线)与距平场(d)(单位:kg·m-2)

Fig.8 The process average (a, arrow vectors) and anomaly field (b) of the vertically integrated water vapor flux (Unit: kg·m-1·s-1), and the process average (c, color shaded and isolines) and anomaly field (d) of atmospheric precipitable water ( Unit: kg·m-2) in Sichuan and its surrounding areas from 25 July to 9 August 2021

图9 2021年7月25日至8月9日成都市热岛强度(a)及8月1(a)、2(b)日地温空间分布(单位:℃)

Fig.9 Heat island intensity of Chengdu city from 25 July to 9 August 2021 (a) and spatial distribution of ground temperature on 1 (b) and 2 (c) August 2021 (Unit: ℃)

| [1] | 曹文静, 孙傅, 刘益宏, 等, 2018. 极端高温事件对城市用水量和供水管网系统的影响[J]. 气候变化研究进展, 14(5): 485-494. |

| [2] | 陈超, 庞艳梅, 张玉芳, 2010. 近50年来四川盆地气候变化特征研究[J]. 西南大学学报(自然科学版), 32(9): 115-120. |

| [3] | 丁金才, 叶其欣, 丁长根, 2001. 上海地区高温分布的诊断分析[J]. 应用气象学报, 14(4): 494-499. |

| [4] | 丁金才, 张志凯, 奚红, 等, 2002. 上海地区盛夏高温分布和热岛效应的初步研究[J]. 大气科学, 26(3): 412-420. |

| [5] | 郭渠, 孙卫国, 程炳岩, 等, 2009. 重庆近48年来高温天气气候特征及其环流形势[J]. 长江流域资源与环境, 18(1): 52-59. |

| [6] | 黄楚惠, 李国平, 张芳丽, 等, 2020. 近10 a气候变化影响下四川山地暴雨事件的演变特征[J]. 暴雨灾害, 39(4): 335-343. |

| [7] | 黄小梅, 赵旋, 肖丁木, 2019. 1961—2016年四川盆地夏季高温热浪变化特征分析[J]. 高原山地气象研究, 39(2): 14-22. |

| [8] |

何泽能, 张德军, 叶勤玉, 等, 2022. 近40 a重庆城市热岛特征及其与天气状况的关系[J]. 干旱气象, 40(4): 683-689.

DOI |

| [9] |

吉莉, 司云燕, 徐前进, 等, 2018. 1951—2016年重庆北碚高温热浪变化特征及其对花木生长的影响[J]. 中国农学通报, 34(27): 152-158.

DOI |

| [10] |

贾佳, 胡泽勇, 2017. 中国不同等级高温热浪的时空分布特征及趋势[J]. 地球科学进展, 32(5): 546-559.

DOI |

| [11] | 金爱浩, 2019. 华南夏季极端高温年际、年代际变化及其与海温的可能联系[D]. 南京: 南京信息工程大学. |

| [12] | 李超骕, 朱鹏辉, 李可欣, 等, 2023. 城市形态与气候韧性的关联性实证研究——以澳门的雨洪事件为例[J]. 国际城市规划, 38(4): 48-57. |

| [13] |

林纾, 李红英, 黄鹏程, 等, 2022. 2022年夏季我国高温干旱特征及其环流形势分析[J]. 干旱气象, 40(5): 748-763.

DOI |

| [14] | 彭京备, 张庆云, 布和朝鲁, 2007. 2006年川渝地区高温干旱特征及其成因分析[J]. 气候与环境研究, 12(3): 464-474. |

| [15] | 仕仁睿, 齐冬梅, 陈丹, 等, 2021. 2016年四川省持续性高温天气时空变化特征及其成因[J]. 高原山地气象研究, 41(2): 77-82. |

| [16] | 四川省气候中心, 2021. 四川省气候公报[R]. |

| [17] |

孙昭萱, 张强, 孙蕊, 等, 2022. 2022年西南地区极端高温干旱特征及其主要影响[J]. 干旱气象, 40(5): 764-770.

DOI |

| [18] | 田颖, 张书余, 罗斌, 等, 2013. 热浪对人体健康影响的研究进展[J]. 气象科技进展, 3(2): 49-54. |

| [19] | 王国复, 叶殿秀, 张颖娴, 等, 2018. 2017年我国区域性高温过程特征及异常大气环流成因分析[J]. 气候变化研究进展, 14(4): 341-349. |

| [20] | 吴遥, 唐红玉, 蒋兴文, 等, 2019. 重庆市一次特强区域性高温天气过程诊断[J]. 干旱气象, 37(5): 817-826. |

| [21] | 肖安, 周长艳, 2017. 基于超热因子的中国热浪事件气候特征分析[J]. 气象, 43(8): 943-952. |

| [22] | 徐金芳, 邓振镛, 陈敏, 2009. 中国高温热浪危害特征的研究综述[J]. 干旱气象, 27(2): 163-167. |

| [23] | 杨续超, 陈葆德, 胡可嘉, 2015. 城市化对极端高温事件影响研究进展[J]. 地理科学进展, 34(10): 1 219-1 228. |

| [24] |

周斌, 王春学, 张顺谦, 2021. 1961—2018年四川盆地极端伏旱日数准2 a周期变化特征及其可能成因[J]. 干旱气象, 39(5): 727-733.

DOI |

| [25] | 周冠博, 高拴柱, 2021. 2021年8月大气环流和天气分析[J]. 气象, 47(11): 1 426-1 432. |

| [26] | 周长春, 汪丽, 郭善云, 等, 2014. 四川盆地高温热浪时空特征及预报模型研究[J]. 高原山地气象研究, 34(3): 51-57. |

| [27] | 周长艳, 张顺谦, 齐冬梅, 等, 2013. 近50年四川高温变化特征及其影响[J]. 高原气象, 32(6): 1 720-1 728. |

| [28] | 周惜荫, 李谢辉, 2021. 1978—2017年西南地区干湿时空变化特征[J]. 干旱气象, 39(3): 357-365. |

| [29] | 朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等, 2007. 天气学原理和方法[M]. 北京: 气象出版社. |

| [30] |

张渝晨, 田宏伟, 2023. 近17 a郑州城市热岛时空演变及驱动机制分析[J]. 干旱气象, 41(3): 403-412.

DOI |

| [31] | DAI A, TRENBERTH K E, KARL T R, 1999. Effects of clouds, soil moisture, precipitation, and water vapor on diurnal temperature range[J]. Journal of Climate, 12(8): 2 451-2 473. |

| [32] | FOUNDA D, PIERROS F, PETRAKIS M, et al, 2015. Interdecadal variations and trends of the urban heat island in athens (Greece) and its response to heat waves[J]. Atmospheric Research, 161/162: 1-13. |

| [33] | LUO M, NGAR C L, 2018. Increasing heat stress in urban areas of eastern China: acceleration by urbanization[J]. Geophysical Research Letters, 45(23): 13 060-13 069. |

| [34] | SCHÄR C, VIDALE P L, LÜTHI D, et al, 2004. The role of increasing temperature variability in European summer heatwaves[J]. Nature, 427(6972): 332-336. |

| [35] | ZHAO L, OPPENHEIMER M, ZHU Q, et al, 2018. Interactions between urban heat islands and heat waves[J]. Environmental Research Letters, 13(3). DOI: 10.1088/1748-9326/aa9f73 |

| [1] | 张渝晨, 田宏伟. 近17 a郑州城市热岛时空演变及驱动机制分析[J]. 干旱气象, 2023, 41(3): 403-412. |

| [2] | 温晓培, 吴炜, 李昌义, 李季, 肖明静, 刘诗军, 朱文刚. 土地利用资料的更新对四川盆地高温天气数值模拟的影响[J]. 干旱气象, 2022, 40(5): 868-878. |

| [3] | 何泽能, 张德军, 叶勤玉, 陈志军, 杨世琦, 高阳华. 近40 a重庆城市热岛特征及其与天气状况的关系[J]. 干旱气象, 2022, 40(4): 683-689. |

| [4] | 周斌,王春学,张顺谦. 1961—2018年四川盆地极端伏旱日数准2 a周期变化特征及其可能成因[J]. 干旱气象, 2021, 39(5): 727-733. |

| [5] | 张武龙, 康岚, 周威, 银航, . 基于GRAPES-MESO模式的极端短时强降水预报[J]. 干旱气象, 2021, 39(3): 507-513. |

| [6] | 马浩, 刘昌杰, 钱奇峰, 徐哲永, 肖晶晶, 杨明, 高大伟. 2018年5月浙江省极端高温气候特征及环流背景[J]. 干旱气象, 2020, 38(6): 909-919. |

| [7] | 马艳, 郭丽娜. 气候变化和城市化对青岛降水的影响[J]. 干旱气象, 2020, 38(6): 920-928. |

| [8] | 刘新, 刘林春, 赵艳丽, 仲夏, 申紫薇, 刘诗梦. 呼和浩特市大气自净能力变化及其影响因素[J]. 干旱气象, 2020, 38(4): 632-638. |

| [9] | 黄鹤楼, 丁烨毅, 涂小萍, 赵昶昱, 姚日升. 城市化对宁波地区极端气温及人体舒适度的影响[J]. 干旱气象, 2020, 38(03): 396-403. |

| [10] | 董俊玲, 刘超, 苏爱芳. 郑州地区城市化对一次暴雨过程影响的模拟研究[J]. 干旱气象, 2019, 37(6): 922-932. |

| [11] | 赵彩萍,周晋红,李兆奇,李艳红. 城市化对太原暴雨变化的影响[J]. 干旱气象, 2019, 37(1): 109-118. |

| [12] | 岳岩裕1,吴翠红1,周悦2,陈赛男1,秦鹏程2. 不同环流背景下极端高温天气特征和预报服务要点[J]. 干旱气象, 2018, 36(6): 1027-. |

| [13] | 王维佳,郭学良,李宏宇,董晓波. 基于飞机观测的四川盆地初夏云下气溶胶特征[J]. 干旱气象, 2018, 36(2): 167-175. |

| [14] | 尚建设,李本亮,孙小丽,夏宝训. 济南市夏季城市热岛效应特征分析[J]. 干旱气象, 2018, 36(1): 70-74. |

| [15] | 李易芝,罗伯良,周碧. 城市化进程对湖南长株潭地区气温变化的影响[J]. 干旱气象, 2015, 33(2): 257-262. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||