0 引言

强对流天气是导致气象灾害的主要天气系统之一(高帆等,2023;鲍丽丽等,2024),其发生发展过程通常与中小尺度天气系统密切相关(符式红等,2018;马志敏等,2023)。雷暴大风作为我国暖季最常见的强对流类型之一,其发生机制包括对流风暴中强下沉气流及其引发的地面辐散、动量下传增强地面风速、阵风锋(密度流)形成以及低层暖湿入流在强上升气流抽吸作用下的急剧加速等因素(王秀明等,2013;俞小鼎和郑永光,2020)。雷暴大风常与飑线、阵风锋、龙卷等灾害性强对流天气伴生,具有突发性强、发展迅速、破坏力大的特点,可引发房屋倒塌、高空坠物、船只倾覆、海水倒灌等次生灾害,严重威胁人民生命财产安全。近年来,上海地区多次出现风力超过12级的雷暴大风,造成重大人员伤亡与财产损失(姚建群等,2005;曹晓岗和姚建群,2017),因此加强对雷暴大风的监测预报与预警评估至关重要(周伟东等,2022)。

已有研究表明,雷暴的发生需同时满足静力不稳定、水汽充足与抬升触发3个要素(Doswell III,1987),而雷暴内部的强下沉气流是导致地面雷暴大风的重要因素(Johns and Doswell III,1992),其形成受降水粒子负载、浮力以及垂直扰动气压梯度力等多种因素共同影响(Wakimoto,2001)。强下沉气流引起的地面强烈辐散可形成典型的下击暴流,其水平尺度通常小于10 km(Fujita and Wakimoto,1981;Markowski and Richardson,2010)。雷达观测显示,产生雷暴大风的主要回波类型包括弓形回波、带状回波和块状回波,其中以带状回波最为常见,约占70%(王福侠等,2016;高建平等,2019;徐晓芳和邹玲,2024;李典南等,2024)。卫星云图分析显示,强雷暴大风发生时以团状云型为主,其次为线状与不规则形状,不同地区的主导云型存在差异(费海燕等,2016)。绝大多数雷暴大风过程具有下击暴流特征,预报中应重点关注负浮力作用及其与冰雹的潜在联系(廖晓农等,2009)。此外,致灾性雷暴大风还与强温度直减率、低空垂直风切变以及低层能量聚集密切相关(马鸿青等,2019),不同区域的暖型雷暴大风发生前热力与动力条件存在一定差异(井宇等,2024),前倾槽引发的动力不稳定条件优于纯热力不稳定条件,且更易激发极端雷暴大风(李强等,2023)。

以往关于灾害性天气预警评估的研究主要关注预警信号与灾害天气实况的对应关系,或单独统计预警发布时间的提前量(郭丽娜等,2022;周伟东等,2022),缺乏对预警准确性与时间提前量的综合评估指标。为进一步提高暴雨与雷雨(暴)大风预警信号的有效性,中国气象局于2021年2月发布《暴雨、雷雨(暴)大风预警信号有效性评价办法(试行)》①(①中国气象局.暴雨、雷雨(暴)大风预警信号有效性评价办法(试行)(气预函〔2021〕7号),2021.),明确提出将准确率与时间提前量作为综合评价指标。随后上海市气象局于2023年4月印发地方试行办法②(上海市气象局.上海市暴雨、雷雨大风预警信号有效性评价办法(试行)(沪气测函〔2023〕6号),2023.),正式启动上海地区雷暴大风预警信号有效性评估工作。

本文基于2016—2023年上海地区245个自动气象观测站资料,评估该地区雷暴大风预警信号的发布有效性,重点分析特强雷暴大风的天气背景及其预警信号性能表现,并选取2023年4月15日与2022年7月10日2个典型过程进行个例研究,旨在为提升强对流天气预警信号的时效性与准确性提供科学支撑,进一步完善城市防灾减灾体系。

1 资料与方法

1.1 资料

本文使用以下资料:上海市气象信息与技术支持中心提供的2016—2023年上海地区245个自动气象观测站风速资料、上海市预警发布中心提供的大风预警信号资料、上海中心气象台提供的雷达回波资料以及欧洲中期数值预报中心第五代大气再分析全球数据ERA5(时间分辨率1 h,水平分辨率0.25°×0.25°)。

本文中雷暴大风是指强对流天气发生时平均风力≥6级或极大风≥7级且伴有雷雨(电)现象的天气过程,不包含由台风、冷空气等天气系统引起的系统性大风;特强雷暴大风是指极大风速≥25 m·s-1的雷暴大风(高晓梅等,2018);极大风速为观测时段内出现的最大瞬时风速,也称阵风;平均风力为2 min平均风速。在统计雷暴大风发生频次时,1次雷暴大风过程中1个站观测到雷暴大风记1个站次,2个站观测到雷暴大风记2个站次,以此类推。

1.2 检验评估方法

由于上海市未单独发布雷暴大风预警信号,需从所有大风预警信号中甄别出具有雷暴大风特征的样本以便进行有效性评估。筛选方法如下:首先在预警信号发布内容中查找雷暴大风、雷雨大风等关键词;其次,剔除明确由冷空气、江淮气旋、台风等造成的大风,未注明大风类型的预警信号,参考历史天气图进行判别;对于部分不确定过程,结合雷达回波资料判断是否存在对流性回波特征(如弓形、带状等),以确认是否为雷暴大风。经上述流程筛选后的大风预警信号视为雷暴大风预警信号,用于后续有效性评估分析。本文涉及的预警信号均由上海市9个区气象台(闵行、宝山、嘉定、崇明、浦东、金山、青浦、松江、奉贤)发布,文中时间均为北京时。

表1 大风蓝色预警信号有效性评分标准

Tab.1

| 风力等级 | 预警时效/min | 漏报 | 空报 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ≥90 | 60~<90 | 30~<60 | 15~<30 | 0~<15 | 0 | -30~<0 | <-30 | |||

| 极大风≥7级或平均风≥6级 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | -40 | -40 | |

| 极大风≥6级或平均风≥5级 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | -20 | |||

注:预警时效负值代表预警信号发布时间滞后于实况,下同。

表2 大风黄色预警信号有效性评分标准

Tab.2

| 风力等级 | 预警时效/min | 漏报 | 空报 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ≥60 | 45~<60 | 30~<45 | 15~<30 | 0~<15 | 0 | -30~<0 | <-30 | |||

| 极大风≥9级或平均风≥8级 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | -60 | -60 | |

| 极大风≥8级或平均风≥7级 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | -30 | |||

表3 大风橙色预警信号有效性评分标准

Tab.3

| 风力等级 | 预警时效/min | 漏报 | 空报 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ≥40 | 30~<40 | 20~<30 | 10~<20 | 0~<10 | 0 | -30~<0 | <-30 | |||

| 极大风≥11级或平均风≥10级 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | -80 | -80 | |

| 极大风≥10级或平均风≥9级 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | -40 | |||

表4 大风红色预警信号有效性评分标准

Tab.4

| 风力等级 | 预警时效/min | 漏报 | 空报 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ≥20 | 15~<20 | 10~<15 | 5~<10 | 0~<5 | 0 | -30~<0 | <-30 | |||

| 极大风≥13级或平均风≥12级 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | -100 | -100 | |

| 极大风≥12级或平均风≥11级 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | -50 | |||

2 上海地区雷暴大风时空分布特征

2.1 上海地区雷暴大风时间特征

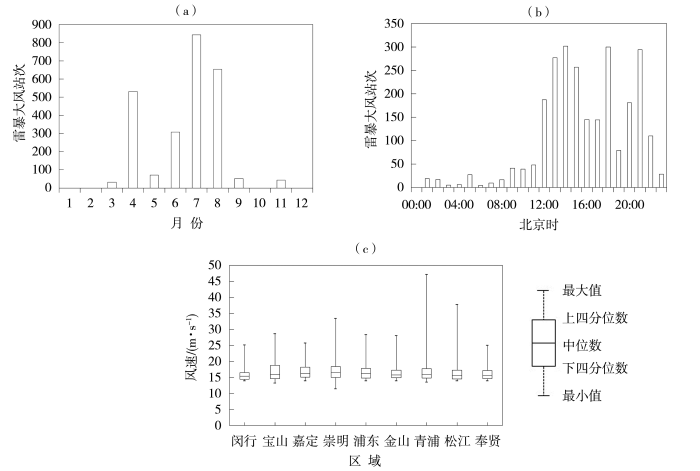

2016—2023年,上海地区雷暴大风年均发生频次为316.9站次,其中,2022年雷暴大风发生最频繁,共562.0站次,2021年次之,为559.0站次,2018年最少,仅55.0站次。其余年份为105.0~360.0站次。雷暴大风主要出现在4—8月[图1(a)],其中7月发生频次最高,其次为8月,4月也常出现相对高值。2022年7月为近8 a单月雷暴大风发生频次最高的月份,共记录326.0站次;其次为2017年8月(235.0站次)。

图1

图1

2016—2023年上海地区雷暴大风发生频次月际变化(a)、日变化(b)特征及各区极大风速箱线图(c)

Fig.1

The monthly (a) and diurnal (b) variations of thunderstorm gale frequency and boxplot of maximum wind speed in each district (c) of Shanghai from 2016 to 2023

上海地区雷暴大风具有明显的日变化特征[图1(b)],主要出现在12:00—22:00,存在3个明显峰值,最大峰值出现在14:00,达302站次;次峰值出现在18:00,为300站次;第三峰值出现在21:00,为294站次。23:00—次日11:00为发生较少时段。

上海各区雷暴大风风速的中位数为15.3~16.4 m·s-1,崇明最大,闵行最小;平均风速除闵行较小外(15.9 m·s-1),其余各区为16.2~17.1 m·s-1;青浦出现47.1 m·s-1的雷暴大风极大风速,为2016—2023年全市最大,松江出现37.7 m·s-1的雷暴大风,为第二大,其余各区雷暴大风的极大风速为25.0~33.4 m·s-1;风速第25、75百分位值分别为14.4~15.1 m·s-1、16.5~18.8 m·s-1,75%以上的雷暴大风个例中,风速不超过16.5 m·s-1;宝山雷暴大风的箱体较高,风速分布较分散,闵行的箱体最矮,风速分布最为集中,且其箱体位置整体偏低,表明该区雷暴大风整体风速相对偏小[图1(c)]。

2.2 上海地区雷暴大风空间特征

2016—2023年,上海雷暴大风发生频次存在明显差异(图略),崇明最多,共450站次,其次浦东(413站次),闵行最少,为144站次,其余各区为189~335站次;达到黄色预警级别的雷暴大风以崇明为最多(45站次),宝山次之(37站次),其余各区为5~29站次;达到橙色预警级别的雷暴大风,崇明共出现3站次,松江2站次,青浦、宝山各1站次。

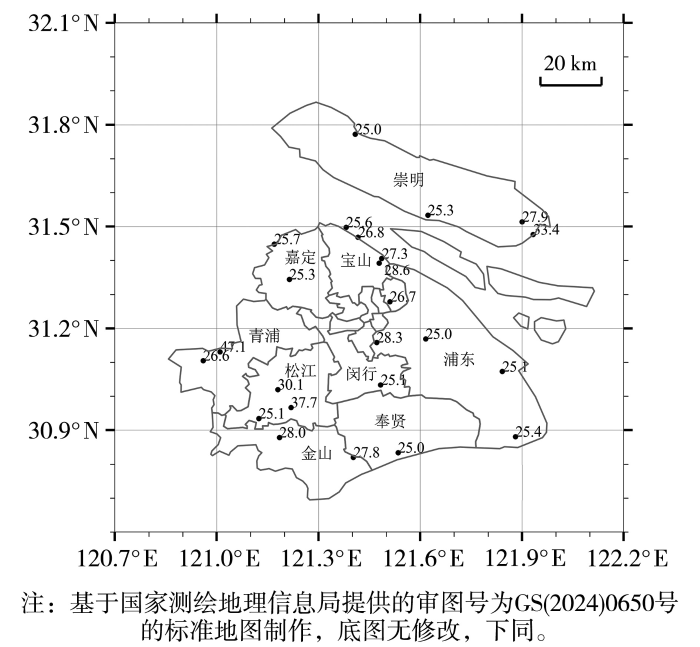

由上海地区特强雷暴大风的空间分布(图2)可看出,特强雷暴大风多发生于沿江沿海区域,包括宝山、浦东、奉贤、金山、崇明等临近长江口、黄浦江及杭州湾区域,其中崇明出现12级以上极大风。此外,在松江与金山交界处及青浦西部也记录到12级以上的特强雷暴大风。上海沿江沿海区域易出现特强雷暴大风,与其特殊的地理位置及局地环流特征密切相关。上海地区年均出现海陆风日数为33.9 d,其中北支海陆风占比高达88.2%(毛卓成等,2023)。夏季,海风从洋面向陆地推进时形成的海风锋常作为对流系统的触发机制之一。2013年上海因海风锋触发的强对流过程达10次(顾问等,2017),海风锋的动力结构对雷暴大风的形成起关键作用。

图2

图2

2016—2023年上海地区特强雷暴大风的空间分布(单位:m·s-1)

Fig.2

Spatial distribution of extremely strong thunderstorm gales in Shanghai from 2016 to 2023 (Unit: m·s-1)

3 上海地区雷暴大风预警信号有效性评估

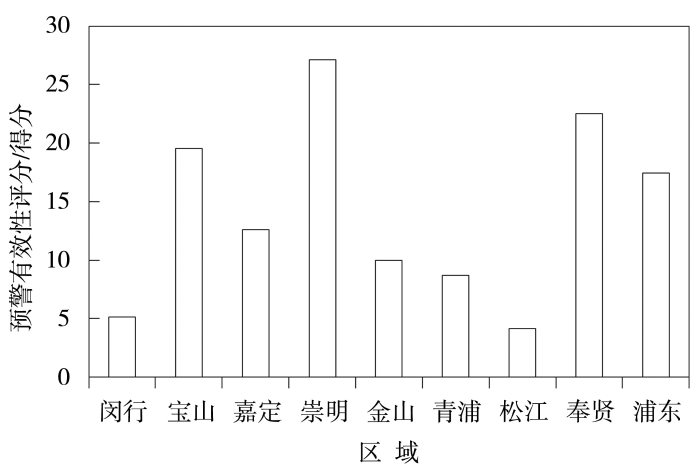

3.1 雷暴大风预警信号有效性评估

对上海地区2016—2023年880次雷暴大风预警信号进行有效性评估,结果表明,雷暴大风预警信号主要发布时段为12:00—21:00,日变化呈多峰型波动,13:00预警信号发布次数最多。总体上,预警发布时间较雷暴大风实况峰值提前约1 h,二者日变化形态基本一致。

上海地区雷暴大风预警信号平均有效性评分为14.1分(图3),其中,崇明最高,为27.1分,松江最低,为4.2分;从评分等级分布来看,100分占预警信号总次数的8.5%,50~<100分占16.2%,1~<50分占22.3%,评分为负分或0分的占比高达53.0%,表明相当比例的雷暴大风预警信号存在空报、迟报或漏报问题。闵行与松江预警评分较低的原因主要在于两区空报、迟报和漏报较其他区更为严重,松江得分≤0分的预警占比为64.0%,闵行为61.0%,分别居全市首位与次位。闵行、松江两区相对靠近市区,强对流天气系统在进入城区后可能受下垫面影响而减弱,从而影响雷暴大风预警信号的评分结果;此外,极端雷暴大风不易被识别、易漏报,也是两区得分偏低的另一主要因素。相比之下,崇明预警评分较高,主要由于该区雷暴大风风速整体偏大,预警空报率相对较小,崇明评分100分的次数最多、负分次数最少,整体预警效果优于其他各区。

图3

图3

2016—2023年上海各区雷暴大风预警信号有效性评分

Fig.3

Effectiveness score of thunderstorm gales warning in each district of Shanghai from 2016 to 2023

3.2 特强雷暴大风预警信号有效性评估

表5 2016—2023年上海地区不同天气类型特强雷暴大风预警信号有效性评估

Tab.5

| 影响系统类型 | 极大风速/ (m·s-1) | 出现次数 | 占比/% | 预警信号有效性评分 |

|---|---|---|---|---|

| 副高边缘型 | 37.7 | 6 | 33.3 | 32.3 |

| 低槽冷锋型 | 25.8 | 3 | 16.7 | 24.8 |

| 暖区热对流型 | 28.3 | 2 | 11.1 | 23.2 |

| 暖式切变型 | 30.1 | 2 | 11.1 | 49.2 |

| 高空冷涡型 | 33.4 | 2 | 11.1 | 29.3 |

| 静止锋切变型 | 47.1 | 3 | 16.7 | 12.1 |

2016—2023年上海地区特强雷暴大风预警信号有效性评分平均为28.2分,其中暖式切变型评分最高,为49.2分;副高边缘型次之,为32.3分;高空冷涡型、低槽冷锋型、暖区热对流型均超过20.0分;静止锋切变型评分最低,为12.1分。特强雷暴大风预警信号有效性评分明显高于其他雷暴大风,主要因为特强雷暴大风的天气雷达回波特征更明显,更易识别,空报率相对较低。

3.3 特强雷暴大风主要天气系统特征

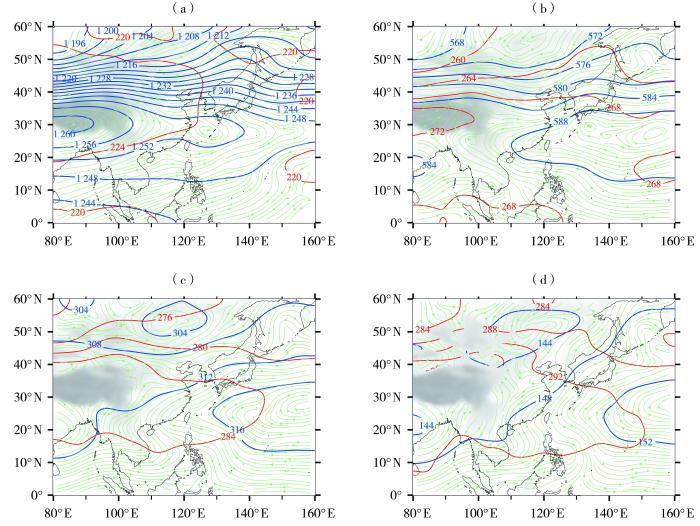

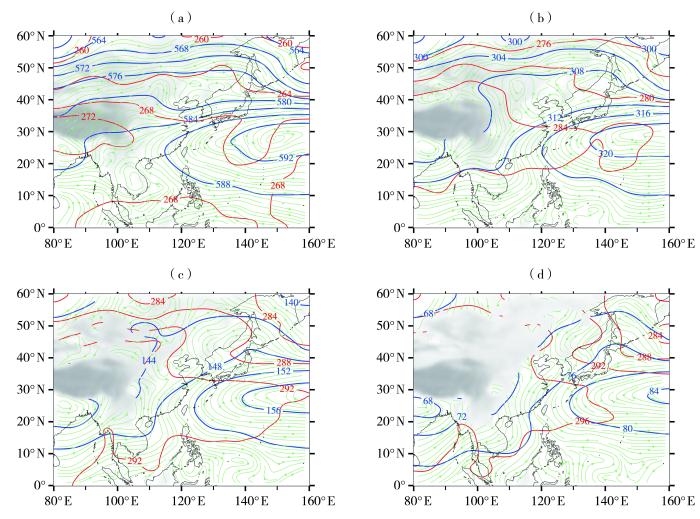

副高边缘型和静止锋切变型是上海地区特强雷暴大风发生频次最多的两类天气型。基于ERA5再分析资料对副高边缘型进行合成分析(图4),结果表明,此类特强雷暴大风发生时,南亚高压极为强盛,1 248 dagpm线可东伸至琉球以东。500 hPa,西北太平洋副热带高压(简称“副高”)强度更大、范围更广,588 dagpm线西伸至110°E附近;中低层为深厚暖湿气团控制,当浅槽东移后弱冷平流侵入,形成上冷下暖的不稳定层结,有利于组织性强、强度高的系统性强对流天气发生。

图4

图4

200 hPa(a)、500 hPa(b)、700 hPa(c)及850 hPa(d)副高边缘型特强雷暴大风合成位势高度场(蓝色等值线,单位:dagpm)、流场(绿色线)、温度场(红色等值线,单位:K)

(阴影为地形,下同)

Fig.4

The composite geopotential height field (blue contours, Unit: dagpm), flow field (green lines), and temperature field (red contours, Unit: K) at 200 hPa (a), 500 hPa (b), 700 hPa (c) and 850 hPa (d) of the extremely strong thunderstorm gale at the edge of the subtropical high type

(The color shaded is terrain, the same as below)

图5

图5

500 hPa(a)、700 hPa(b)、850 hPa(c)及925 hPa(d)静止锋切变型特强雷暴大风合成位势高度场(蓝色等值线,单位:dagpm)、流场(绿色线)、温度场(红色等值线,单位:K)

Fig.5

The composite geopotential height field (blue contours, Unit: dagpm), flow field (green lines), and temperature field (red contours, Unit: K) at 500 hPa (a), 700 hPa (b), 850 hPa (c) and 925 hPa (d) of the extremely strong thunderstorm gale at the stationary front shear type

3.4 上海地区雷暴大风预警典型个例分析

2023年4月15日午后至夜间,华东地区受东北冷涡影响,山东、江苏及上海出现区域性强对流天气,山东中南部、江苏北部与东部及上海部分地区出现短时强降水和雷暴大风,局地极大风速达28 m·s-1以上,部分地区发生冰雹。

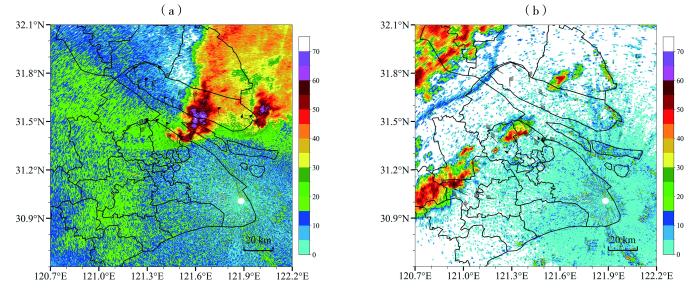

雷达观测显示,15日21:28南通如东县南部的风暴单体出现超级单体特征(图略),反射率因子平面位置显示器(Plan Position Indicator,PPI)中弱回波区明显,径向速度图中阵风锋清晰,雷达0.5°、1.5°仰角反射率因子PPI上速度模糊区对应的经退速度模糊处理后的极大值分别为28、42 m·s-1。随着风暴单体向东南方向移动,22:04,反射率因子极大值达69 dBZ,并在长江口附近形成中气旋。22:35,风暴呈现典型的超级单体结构:后侧入流急流缺口、后侧下沉气流与前侧下沉气流均趋于显著,阵风锋始终未远离风暴母体,在此期间,崇明出现冰雹和7~12级雷雨大风[图6(a)]。23:26,强回波质心下降,0.5°与1.5°径向速度PPI模糊区范围达最大(极大值分别为28、30 m·s-1),超级单体特征减弱并于16日00:00前后转化为线状对流,回波影响范围逐渐东移至海上。

图6

图6

2023年4月15日22:57(a)及2022年7月10日23:12(b)雷达0.5°仰角反射率因子(填色,单位:dBZ)叠加当日22:00—22:59 7级以上极大风(风矢,单位:m·s-1)

Fig.6

The radar reflectivity factor (the color shaded, Unit: dBZ) at 0.5° elevation angle at 22:57 on April 15, 2023 (a) and at 23:12 on July 10, 2022 (b) overlaid with gales of force 7 or above (wind arrows, Unit: m·s-1) between 22:00-22:59 on the same day

当日,闵行、宝山、崇明、嘉定、浦东、松江分别于21:30—21:37发布雷暴大风黄色预警,崇明于23:02升级为橙色预警;各区分别于15日23:40—16日02:00解除预警。松江、闵行在预警信号发布后,各站风速均未达到预警标准,有效性评分为-30分;嘉定、浦东分别在预警发布后70、82 min达到8级风,评分均为50分;宝山在预警发布后78 min达10级风,评分为100分;崇明黄色预警信号发布31 min后达到9级风,评分为60分,但橙色预警在12级极大风出现6 min后发布,该预警评分为0分,两次预警合计评分为60分。此次过程全市各区雷暴大风预警信号平均评分为28.6分。

2022年7月10日夜间,受副高边缘影响,上海地区出现一次特强雷暴大风过程。此次过程发生于主对流带前侧的暖区,为典型线状对流。初生单体位于太湖区域,并逐渐发展为直线型对流带,50 dBZ强回波高度超过10 km,随着系统东移,青浦、宝山出现下击暴流,极大风速分别为26.6、26.3 m·s-1[图6(b)]。此次过程中,除奉贤外,全市其余各区于10日22:36—23:27陆续发布雷暴大风黄色预警,于11日01:37—05:08解除预警。闵行、金山预警期间各站风速均未达到预警标准,有效性评分为-30分;嘉定预警发布后55 min出现8级极大风,评分为40分;青浦预警后39 min出现9级极大风,评分为60分;松江预警后120 min出现8级极大风,评分为50分;宝山、浦东和崇明分别在预警后73、76、129 min出现9级极大风,评分为100分。此次过程各区预警及时,平均有效性评分达48.8分。

综上所述,特强雷暴大风过程的预警有效性评分整体较高,雷达回波为雷暴大风预警提供了关键信息。以往研究表明,弓形回波、阵风锋及径向速度大值区等雷达回波特征对雷暴大风具有明确指示作用(王福侠等,2016)。中国气象局研发的强对流综合识别和临近预警系统(Severe Weather Automatic Nowcasting,SWAN),利用光流外推与融合技术,能有效识别包括冰雹、下击暴流在内的多种强对流灾害性天气(李海俊等,2022)。2024年中国气象局发布首个人工智能临近气象预报模型“风雷”,基于雷达组合反射率实现3 h雷达回波外推,其TS评分较传统算法提升显著,尤其在1 h以上预报时效方面优势明显,强回波预报能力提升33%(盛杰等,2025)。因此,建议加强雷达特征自动识别与人工智能技术在雷暴大风预报中的融合应用,推动短临预警系统智能化升级,从而提升预警准确性和时效性。

4 结论与讨论

基于2016—2023年上海市245个自动站雷暴大风观测数据及9个区雷暴大风预警信号资料,采用百分位法与天气学分型方法,系统分析了雷暴大风的时空分布特征及预警信号有效性,得到以下主要结论。

(1)上海地区雷暴大风主要集中于4—8月,其中7月最多,日变化呈14:00、18:00、21:00三峰型。闵行雷暴大风风速较其他区偏小且风速范围相对集中。

(2)雷暴大风发生频次区域差异明显,崇明发生频次最高,松江最低;特强雷暴大风多出现在沿江沿海区域,风速可超过12级。

(3)雷暴大风预警信号发布时间日变化与实况相似,预警信号峰值较雷暴大风出现峰值提前约1 h,有效性评分为14.1分,53.0%的预警信号评分为负分或0分,表明大部分预警存在空报、迟报或漏报。

(4)特强雷暴大风预警信号有效性评分平均为28.2分,高于整体水平;暖式切变型预警有效性评分最高,为49.2分,静止锋切变型最低,为12.1分,暖区热对流型、低槽冷锋型、高空冷涡型、副高边缘型评分为23.2~32.3分;12级以上雷暴大风的预警存在滞后问题;副高边缘型雷暴大风影响范围相对较广,各区预警大多比较及时,预警有效性评分总体较高;副高边缘型及静止锋切变型雷暴大风过程中副高强度偏强、脊点位置偏西,有利于强对流发展。

建议从环境场识别、组织形态分类与触发机制入手,深化雷暴大风机制研究;推动多源资料融合及人工智能技术运用,构建更高效的自动化短临预警系统,提升预警能力。

参考文献

2022年陇南“4·19”强对流天气成因及其对配电线路故障的影响分析

[J].配电线路长期暴露于自然环境下,易受强对流天气影响而发生故障。2022年4月19日午后,受大风、雷电等高影响天气影响,陇南市13条配电线路先后出现故障。利用陇南市自动气象观测站的极大风速和闪电定位数据以及风云4A(FY-4A)红外云图、探空资料、多普勒天气雷达等资料,对此次强对流天气过程及其对电网影响进行分析。结果表明:(1)此次强对流天气以雷电、雷暴大风天气为主,西和、礼县、武都、康县等县(区)出现大面积用户停电和电力负荷损失等不利影响。(2)强对流发展主要受高原槽和切变线共同影响,在“上冷下暖”的大气层结不稳定条件下,由地面辐合线触发较强的雷暴大风天气;卫星云图和雷达回波也显示对流云团的发生发展与地面雷暴大风相吻合。(3)陇南市配电线路故障范围分布与强对流天气发生时间和过境路径基本一致,利用逐10 min极大风速和闪电定位数据,探讨得出当极大风速值超过15.0 m·s<sup>-1</sup>、或正地闪电流强度超过43 kA、或负地闪电流强度超过26 kA时,配电线路发生故障的可能性较大。

陕西雷暴大风时空分布和气象条件分析

[J].分析陕西不同区域雷暴大风形成环境差异,有助于更好地掌握此类过程的热力、动力和环流特征,为该类天气的预报预警提供参考。基于2017—2022年地面观测资料、闪电资料和欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)发布的第五代全球气候再分析资料(ERA5),分析陕西雷暴大风时空分布特征,并分区域对比分析暖型雷暴大风的环境参数和环流特征。结果表明:陕北和关中东部为雷暴大风高发区,暖型雷暴大风明显多于冷型;夏季远多于其他季节,6—8月暖型雷暴大风陕北明显多于关中和陕南。雷暴大风高发时段为15:00—21:00(北京时,下同),且14:00—18:00暖型雷暴大风发生频率陕北明显高于关中和陕南。不同区域暖型雷暴大风发生前热力、动力条件存在一定差异,陕北过程前能量和水汽条件相对较弱,动力条件相对较强;陕南能量和水汽条件相对更强,动力条件相对较弱。频率高于15%的环流型为陕北西风型和反气旋配合西风型、关中西风型和反气旋配合西风型、陕南气旋配合西风型和反气旋配合西风型。陕北西风型和反气旋配合西风型,陕北位于冷涡低槽底部或低槽底部与副热带高压之间,850 hPa和500 hPa温差较大,为对流天气发生提供了一定的不稳定条件,过程平均发生位置附近有切变存在,有利于对流天气触发;关中西风型,低层偏南气流较强,温度露点差较小;陕南气旋配合西风型,T-ln P图表现为近V型且能量条件较好;关中和陕南反气旋配合西风型,T-ln P图表现为近V型且水汽条件较好。

山西省雷暴大风的统计特征及概念模型

[J].利用山西省近40 a雷暴大风资料和近18 a的常规和新型监测资料,采用聚类分析、中尺度天气分析等方法,对山西雷暴大风的时空分布特征及天气型、物理量阈值进行研究并建立了概念模型。结果表明:山西年均雷暴大风日数具有北部多、南部少,山区多、盆地少,西部山区多于东部山区的地域分布特征;极端雷暴大风主要出现在山西的北部和吕梁山区;西部山区年雷暴大风日数为增多趋势,其他区域为无变化和减少趋势。雷暴大风集中发生在5—8月,占全年雷暴大风总日数的75%;日内雷暴大风出现最多的时次为16:00和21:00(北京时)。山西雷暴大风主要包括前倾槽、后倾槽、横槽、副热带高压与低空暖式切变线、副热带高压与低空冷式切变线、西北气流等6种流型配置;各型K指数阈值4—5月明显低于6—9月,而850 hPa与500 hPa温差4—5月却明显高于6—9月;各型在满足各月特征物理量阈值时均可触发山西强雷暴大风,而前倾槽型触发极端雷暴大风的百分比最大。同一时期,后倾槽、副热带高压与低空暖式和冷式切变线型的K指数阈值明显高于前倾槽和西北气流型,而前倾槽型的Si指数阈值明显高于其他类型,说明前倾槽型触发雷暴大风的动力不稳定条件优于热力不稳定条件;副热带高压与低空暖式和冷式切变线型的CAPE及0 ℃层高度阈值明显高于其他4型,而低层的T-T<sub>d</sub>阈值和云顶亮温则明显低于其他4型。利用各月各型0 ℃层高度阈值可以准确判断雷暴大风过程是否伴有冰雹。

云南一次强对流暴雨天气学成因分析

[J].为提高暴雨预报准确率,减少暴雨致灾损失,基于地面常规气象观测资料、卫星云图反演的云顶亮温(Black Body Temperature, TBB)资料及美国国家环境预报中心(National Centers for Environmental Prediction, NCEP)再分析资料,对2017年8月云南一次强对流暴雨成因进行分析。结果表明:500 hPa低槽东移、700 hPa切变线南压、地面冷锋西推是此次降水过程发生的天气背景;中-β、中-α尺度对流系统(Mesoscale Convective System, MCS)是产生强对流暴雨的直接系统,强降雨主要出现在TBB梯度大值区;MCS与700 hPa切变线关系最为密切,切变线位于滇中以东地区,MCS呈椭圆状,沿切变线附近及后部发展,切变线靠近哀牢山或翻越后,MCS呈西北—东南向带状分布,沿切变线前部发展;切变线翻越哀牢山前,白天移动较快,主要产生雷暴天气,夜间移动缓慢,降雨较强;强对流暴雨需重点关注水汽通量辐合大值区、800 hPa与500 hPa温差大于20 ℃区域;强降雨时段,整层大气均为上升运动,强降雨区维持低层辐合、中高层辐散的动力抽吸机制。

The distinction between large-scale and mesoscale contribution to severe convection: A case study example

[J].

Five scales of airflow associated with a series of downbursts on 16 July 1980

[J].

Severe local storms forecasting

[J].

Mesoscale meteorology in midlatitutes

[M].

Convectively driven high wind events

[M].