0 引言

短时强降水是强对流天气的重要类型,在预报业务中是指小时降水量(R)≥20 mm的强降水,是江西省常见的灾害性天气之一。若某区域连续出现短时强降水,易叠加形成极端强降水事件,进而诱发洪涝、滑坡等严重的次生灾害。因此,深入研究江西省短时强降水的分布特征、变化趋势及其主要环流背景,对提升区域防灾减灾工作具有重要的参考意义。

随着全球气候变暖的加剧,极端强降水事件频发,中国大多数区域极端降水事件呈增加趋势(Zhang et al.,2018;刘远等,2023)。一方面,气温升高导致大气含水量和气流上升速度增加,风暴移速减慢,从而引发更多极端降水事件(Kahraman et al.,2021);另一方面,气温升高改变大气稳定程度,影响潜热释放过程,增加暴雨发生概率(骆敬新等,2023)。从大气环流角度看,极端降水事件与东亚夏季风系统的位置和强度密切相关:当东亚夏季风异常偏强时,季风区极端降水事件增多;当季风偏弱且西风环流异常偏强时,极端降水事件则减少(马章怀等,2024)。此外,西太平洋副热带高压(简称“西太副高”)的强度和位置变化也对极端降水分布影响显著:当东亚夏季风减弱、西太副高异常偏强且西伸至青藏高原东部形成高压中心时,利于印度洋和太平洋水汽向西北干旱区输送,使该地区极端降水事件增多(陈发虎等,2021);当西太副高异常维持在长江中下游地区时,有利于西北太平洋水汽向华北地区输送,导致华北地区极端降水事件阶段性增多(郭敬环等,2024)。

近年来研究发现,极端降水天气中短时强降水占比显著。例如,2023年7月29日—8月2日华北特大暴雨过程中,短时强降水累计降水量占总降水量的20%~40%,局地雨强大于50 mm·h-1的累计降水量占比甚至超过20%(符娇兰等,2023);短时强降水强度亦表现出极端性,如2021年7月21日郑州特大暴雨的最大小时降水量达201.9 mm(侯鹏敏等,2022)。从长期变化趋势来看,中国极端降水呈增强趋势的台站数量多于呈减弱趋势的台站(江洁等,2022),但不同区域短时强降水变化特征差异较大:安徽、湖南和福建等地短时强降水发生频次呈增加趋势(郝莹等,2012;郭凌曜等,2013;陈丽娟等,2016);江苏省短时强降水发生频次则随年份增长而减少,北部地区尤为明显(沈伟等,2017);辽宁省短时强降水频次年际波动较大,整体呈弱增长趋势(李燕等,2017);西北甘肃省短时强降水频次呈上升趋势(孟丽霞等,2017),陕西省短时强降水频次显著增多且强度增强(蔡新玲等,2014);西南地区短时强降水频次虽随年份增长而增加,但强度却有所下降(毛冬艳等,2018;冉津江等,2023)。可见,国内短时强降水变化趋势既存在规律性特征,也受地形、海陆位置和下垫面等因素影响,表现出局部差异性。

江西省地处亚热带季风气候区,暴雨与短时强降水频发。已有研究显示,江西省小时降水频次呈“北多南少”分布,且随着小时降水强度提升,高值中心逐渐北移(章毅之等,2018)。与之形成对比的是,该省短时强降水的比率、频率日最大值空间分布均呈“南高北低”的趋势(肖安等,2022)。然而,上述研究多聚焦于江西省小时降水的空间分布特征,对短时强降水的气候变化趋势及其环流背景尚未开展深入分析。因此,本文采用1979—2019年江西省84个国家气象观测站的小时降水资料,首先分析近41 a全省短时强降水的时空分布特征,再探究其气候变化趋势及可能影响因素,并揭示短时强降水高、低频年的大气环流特征。本研究旨在进一步揭示江西省短时强降水的气候变化背景,为提升短时强降水预报预警能力、支撑区域防灾减灾工作提供科学依据。

1 资料和方法

1.1 资料来源

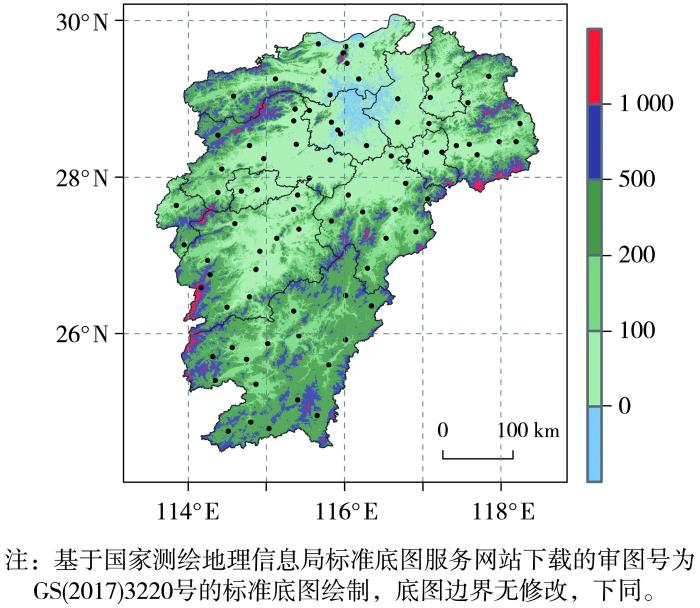

使用的1979—2019年江西省国家气象观测站小时降水资料,来源于中国气象局国家信息中心“天擎”气象数据共享服务系统。为确保数据质量,首先对原始资料进行完整性和准确性检验:剔除存在连续性缺测、数据异常波动的站点,最终筛选出84个国家气象观测站(图1)的小时降水资料作为研究对象。

图1

图1

江西省国家气象站(黑色圆点)和海拔高度(填色,单位:m)空间分布

Fig.1

Spatial distribution of national meteorological stations (black dots) and altitude (the color shaded, Unit: m) in Jiangxi Province

高空大气环流与物理量数据采用欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)提供的ERA5再分析资料,包含1979—2019年4—9月的大气可降水量(Precipitable Water Vapor,PWV)、850 hPa风场和500 hPa位势高度;同时,还下载500、700、850、925 hPa的温度、相对湿度数据,并据此计算各层的假相当位温(θse)。所有网格数据的时间分辨率为1 h,空间分辨率为0.25°×0.25°,其中θse和PWV数据通过双线性插值方法与站点数据进行时空匹配。

1.2 研究方法

将年、月时段内短时强降水降水量与总降水量的比值分别定义为短时强降水年占比和月占比。因早期观测只有整点时刻的小时降水数据,为保持前后数据的一致,文中所指的小时降水均为整点时刻的过去1 h降水量。为便于表述,当R超过标定降水阈值时,短时强降水的频次记为1次,依次累计。

利用线性倾向估计、Mann-Kendall检验(简称“M-K检验”)、相关性分析和强弱年合成差值分析(马章怀等,2024),对江西省短时强降水频次、占比的年际变化及其影响因素进行分析。相关性分析前,先对数据进行距平化处理,以消除气候趋势和季节性变化的影响及凸显数据的异常波动。并采用滑动距平方法,计算1979—2019年4—9月江西省短时强降水频次的9 a滑动距平值,取前5位距平最大值为短时强降水高频年,即1983、1998、2006、2010、2015年;距平最小值为短时强降水低频年,即1989、1996、2003、2009、2013年。

2 江西省短时强降水时空特征

2.1 江西省短时强降水时间变化特征

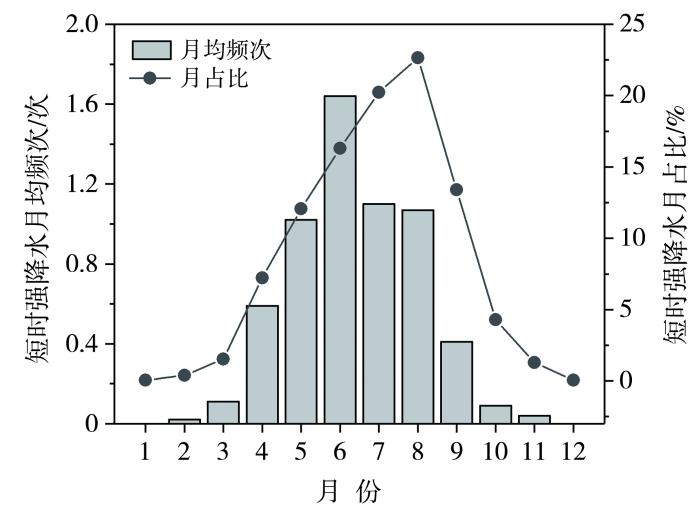

江西省短时强降水的月均频次呈单峰型分布(图2)。6月出现频次最高,达1.640次;1月和12月最低,分别为0.002次和0.001次。1—6月的短时强降水频次为上升阶段,尤其从4月开始,月均频次从3月的0.110次迅速上升到4月的0.590次;6—12月的短时强降水频次为下降阶段,尤其从10月开始,短时强降水从9月的0.410次迅速下降到10月的0.090次。总体上,4—9月的短时强降水频次占全年的95.7%,表现出很强的季节性。

图2

图2

1979—2019年江西省短时强降水月均频次和月占比分布

Fig.2

Monthly average frequency and monthly proportion distribution of short-time heavy rainfall in Jiangxi Province during 1979-2019

江西省短时强降水的月占比也呈单峰型,峰值出现在8月,为22.70%;而1月和12月最低,分别为0.06%和0.05%。尽管6月频次为全年最高,但其短时强降水月占比仅为16.30%,低于7月(20.20%)和8月。这主要是因为6月江西省受夏季风影响,北部进入江淮梅雨期。季风带来的西南暖湿气流与北方冷空气常在长江流域交汇,导致降水频发且降水量较大。6月非短时强降水(0<R<20 mm,月均频次为113次)的平均降雨量为236.5 mm,是短时强降水平均降雨量(46.4 mm)的5.1倍,降低了该月短时强降水对月总降雨量的贡献率。7—8月,江西省转受西太副高控制,非短时强降水的月均频次快速减少,分别为59次和55次,平均降雨量分别为124.7 mm和109.0 mm。其间降雨类型主要为台风降水和午后局地强降水,短时强降水事件占比偏高(张娟娟等,2023),两月由短时强降水造成的平均降雨量均为31.8 mm,对月总降雨量的贡献率有所上升。1—8月的短时强降水月占比呈上升趋势,8—12月则呈下降趋势。与月均频次类似,4—9月的短时强降水月占比占全年的92.4%,同样表现出明显的季节性分布特征。

由前文分析可知,江西省短时强降水主要出现在4—9月,其他月份的占比很低。因此,以下分析所用资料均为4—9月的数据,且采用4—9月的均值替代全年平均值。江西省短时强降水的年均频次与年占比均呈现出I级最高、II级次之、III级最低的特征。其年均频次分别为4.1次、1.6次和0.2次;年占比则分别为7.70%、4.40%和0.54%。

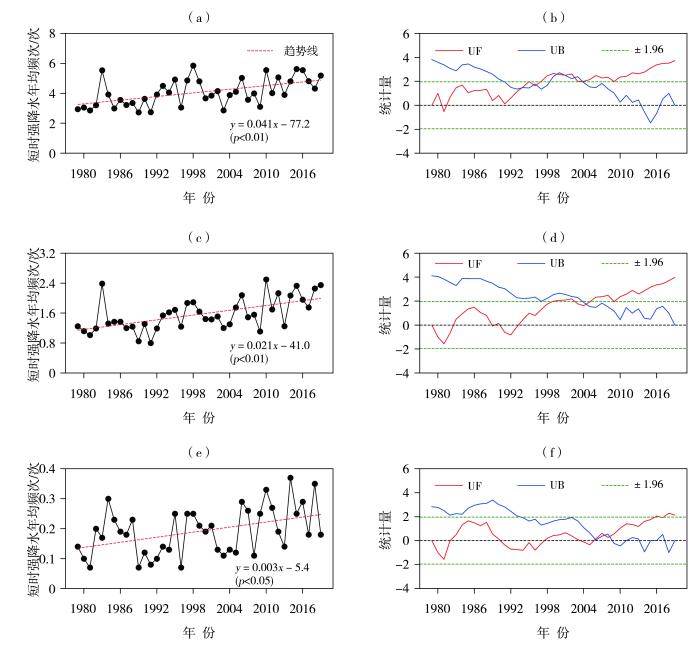

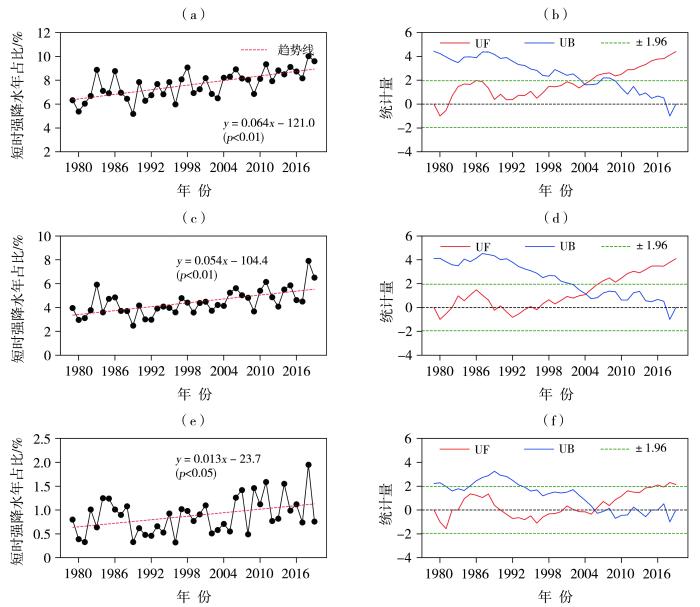

如图3(a)、(c)、(e)所示,江西省Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ级短时强降水年均频次均呈线性增加趋势,且通过α=0.05的显著性检验,增长速率分别为0.41、0.21、0.03 次·(10 a)-1。突变分析结果显示,Ⅰ级短时强降水年均频次在2003年出现突变[图3(b)],Ⅱ级短时强降水年均频次在2004年出现突变[图3(d)],而Ⅲ级短时强降水则在2008年出现突变[图3(f)]。与年均频次类似,三个级别的短时强降水年占比也呈显著增长趋势[图4(a)、(c)、(e)],其增长速率分别为0.64%·(10 a)-1、0.54%·(10 a)-1和0.13%·(10 a)-1。突变年份分别对应2003、2004和2005年[图4(b)、(d)、(f)]。

图3

图3

1979—2019年4—9月江西省Ⅰ(a、b)、Ⅱ(c、d)、Ⅲ(e、f)级短时强降水年均频次年际变化(a、c、e)及对应M-K突变检验(b、d、f)

Fig.3

The inter-annual variation (a, c, e) and M-K mutation tests (b, d, f) of Ⅰ (a, b), Ⅱ (c, d), Ⅲ (e, f) level short-time heavy rainfall frequency in Jiangxi Province from April to September during 1979-2019

图4

图4

1979—2019年4—9月江西省Ⅰ(a、b)、Ⅱ(c、d)、Ⅲ(e、f)级短时强降水年占比年际变化(a、c、e)及对应M-K突变检验(b、d、f)

Fig.4

The inter-annual variation (a, c, e) and M-K mutation tests (b, d, f) of Ⅰ (a, b), Ⅱ (c, d), Ⅲ (e, f) level short-time heavy rainfall proportion in Jiangxi Province from April to September during 1979-2019

突变后,Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ级短时强降水年均频次的变化速率分别从0.57、0.11、0.01 次·(10 a)-1增至0.99、0.44、0.04 次·(10 a)-1;同时,Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ级短时强降水年占比的变化速率分别从0.45%·(10 a)-1、0.12%·(10 a)-1、-0.01%·(10 a)-1增至1.10%·(10 a)-1、0.96%·(10 a)-1、0.12%·(10 a)-1。说明江西省短时强降水的气候特征在21世纪初发生了较大的变化,短时强降水事件日益频繁,且短时强降水的比例也明显提升。

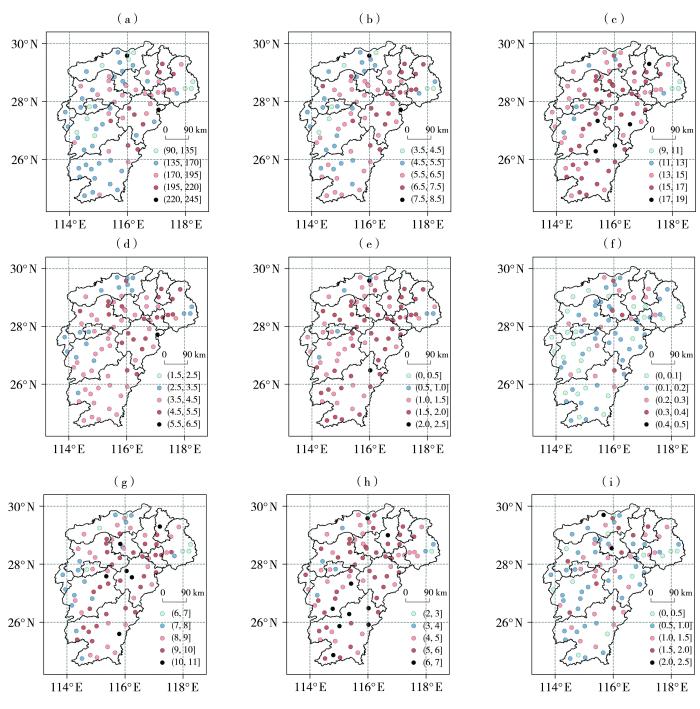

2.2 短时强降水空间分布特征

江西省短时强降水年均降水量为90~245 mm[图5(a)],其空间分布特征与年降水量的空间分布特征较为相似(章毅之等,2018),其中170 mm以上落区主要位于江西省中东部地区,局部地区超过200 mm;低于170 mm的落区主要位于江西省西部地区。此外,局部地区呈现出高值点状分布特征,如九江地区的短时强降水年均降水量虽然小于170 mm,但庐山国家站(29.58°N,115.98°E)超过200 mm。江西中东部地区的短时强降水年均频次[图5(b)]和年占比[图5(c)]为全省最高,普遍高于6.5次和15%,而西部地区则低于5.5次和15%。此外,江西省东北部的上饶地区较为特殊,其短时强降水年均降水量、年均频次和年占比自西向东逐渐减少,玉山国家站(28.68°N,118.25°E)、广丰国家站(28.45°N,118.2°E)的短时强降水年均降水量均低于135 mm,年均频次低于4.5次,年占比小于11%,这可能跟当地特殊地形条件有关。江西省降水主要受夏季风影响,水汽靠低层西南急流输送,此时上饶东部地区位于武夷山脉背风坡,水汽传输受阻。

图5

图5

1979—2019年4—9月江西省短时强降水年均降水量(a)、年均频次(b)和年占比(c),以及Ⅰ(d、g)、Ⅱ(e、h)、Ⅲ(f、i)级短时强降水年均频次(d、e、f)和年占比(g、h、i)空间分布

Fig.5

Spatial distribution of annual average precipitation (a), frequency (b), and proportion (c) of short-time heavy rainfall, and the annual average frequency (d, e, f) and annual proportion (g, h, i) of Ⅰ (d, g), Ⅱ (e, h) and Ⅲ (f, i) level short-term heavy rainfall in Jiangxi Province from April to September during 1979-2019

3 短时强降水的影响因素

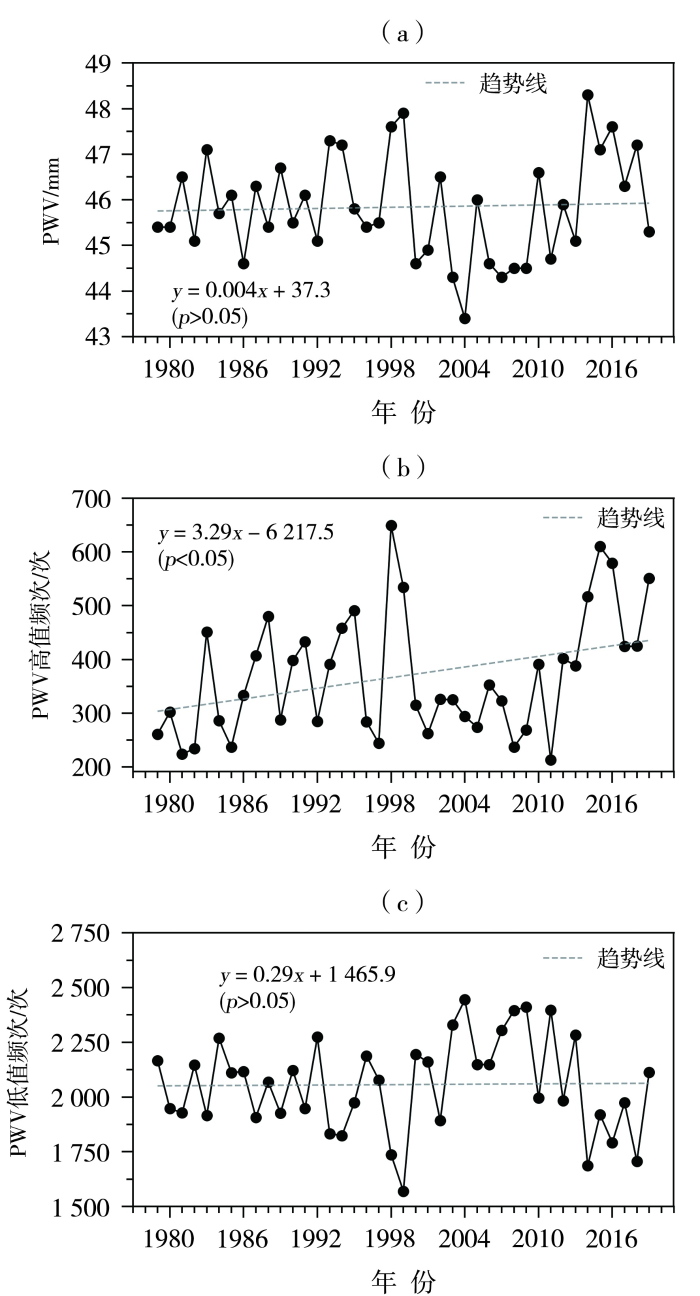

3.1 PWV对短时强降水的影响

PWV通常指单位截面大气柱中的水汽含量,是表征降水潜力和降水产生基础条件的重要指标之一(刘园园等,2013;刘晶等,2019)。由1979—2019年4—9月的江西省PWV年际变化[图6(a)]可以看出,PWV波动剧烈,总体呈微弱增长趋势,增长速率仅为0.04 mm·(10 a)-1,且未通过显著性检验。为进一步探究PWV与降水条件的关联,以江西省暴雨日的PWV中位数和下限值(郑丽君等,2024)作为划分阈值,对PWV特征进行细化分析。结果显示,各年各月高于PWV中位数的频次(简称“PWV高值频次”)呈显著增加趋势,增长速率为33.0次·(10 a)-1[图6(b)],且通过α=0.05的显著性检验。而低于下限值的PWV频次(简称“PWV低值频次”)的年增长速率仅为3.0次·(10 a)-1,且未通过显著性检验[图6(c)]。

图6

图6

1979—2019年4—9月江西省PWV(a)、PWV高值频次(b)、PWV低值频次(c)的年际变化

Fig.6

Inter-annual variation of PWV (a), frequency of high PWV (b), and frequency of low PWV (c) in Jiangxi Province from April to September during 1979-2019

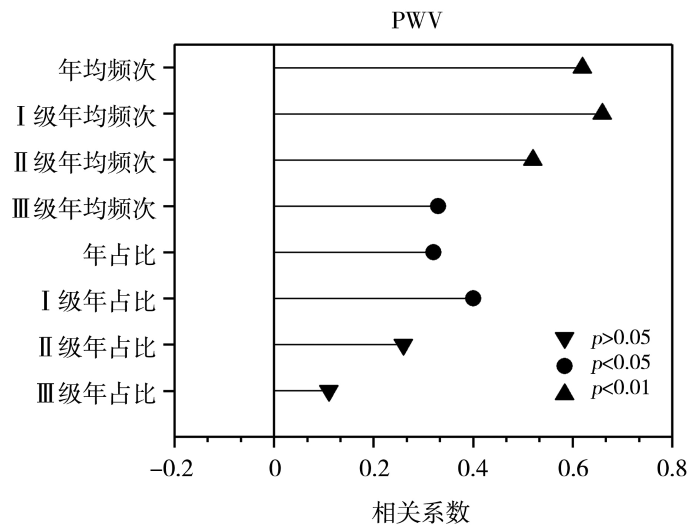

进一步相关性分析(图7)显示,PWV高值频次距平与短时强降水年均频次距平的相关系数为0.62,与Ⅰ、Ⅱ级短时强降水年均频次的相关系数分别为0.66、0.52,均通过α=0.01的显著性检验,而与Ⅲ级短时强降水年均频次的相关系数略偏低(0.33),但通过α=0.05的显著性检验。此外,PWV高值频次距平与短时强降水年占比距平的相关系数为0.32,与Ⅰ级短时强降水年占比距平的相关系数为0.40,均通过α=0.05的显著性检验,但与Ⅱ、Ⅲ级年占比距平的相关系数较低,分别为0.26和0.11,且未通过显著性检验。综上所述,江西省短时强降水与PWV高值频次有较好的对应关系。

图7

图7

1979—2019年4—9月江西省PWV高值频次距平与不同级别短时强降水年均频次距平、年占比距平的相关系数

Fig.7

Correlation coefficients between frequency anomalies of high PWV and the average annual frequency anomaly and annual proportion anomaly of short-term heavy rainfall with different levels in Jiangxi Province from April to September during 1979-2019

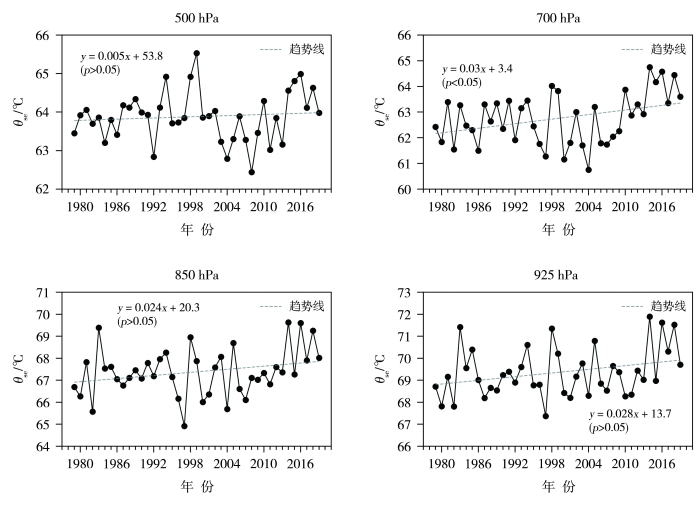

3.2 θse对短时强降水的影响

假相当位温(θse)是一个综合考虑温度、湿度和气压的热力学参数,广泛应用于大气稳定度分析、对流活动诊断及气象预报。对1979—2019年4—9月江西省500、700、850和925 hPa的大气θse年际变化趋势(图8)进行分析。结果表明,所有层次的θse均呈上升趋势,其中700 hPa的大气θse增长速率为0.30 ℃·(10 a)-1,并通过α=0.05的显著性检验;500、850、925 hPa的大气θse增长速率分别为0.05、0.24、0.28 ℃·(10 a)-1,但未通过显著性检验。可见,700 hPa大气θse的显著升高是江西短时强降水增加的原因之一,与Jiang等(2023)提出的“700 hPa大气θse呈上升趋势是中国西南地区极端小时降水年际增多的关键因子”结论一致。由于短时强降水常伴随明显的对流不稳定,且预报业务中通常依据低层与高层的θse差值(Δθse)的正负来判断对流不稳定性及强对流潜势。为此,进一步统计常见高度层间的Δθse年频次变化(表略),结果显示,700 hPa与500 hPa间大气θse差值(Δθse700-500)为>0~10 ℃的频次以9.2次·a-1的速率增长,为>10~20 ℃的频次以1.9次·a-1的速率增长,均通过α=0.01的显著性检验;925 hPa与700 hPa间大气θse差值(Δθse925-700)为>0~10 ℃的频次以5.2次·a-1的速率增长,也通过α=0.01的显著性检验。综合表明低层与中层的对流不稳定性呈显著增强趋势,为江西省短时强降水年频次的持续增加提供了有利的热力条件。

图8

图8

1979—2019年4—9月江西省不同高度层的大气θse年际变化

Fig.8

Inter-annual variation of atmospheric θse at different pressure levels in Jiangxi Province from April to September during 1979-2019

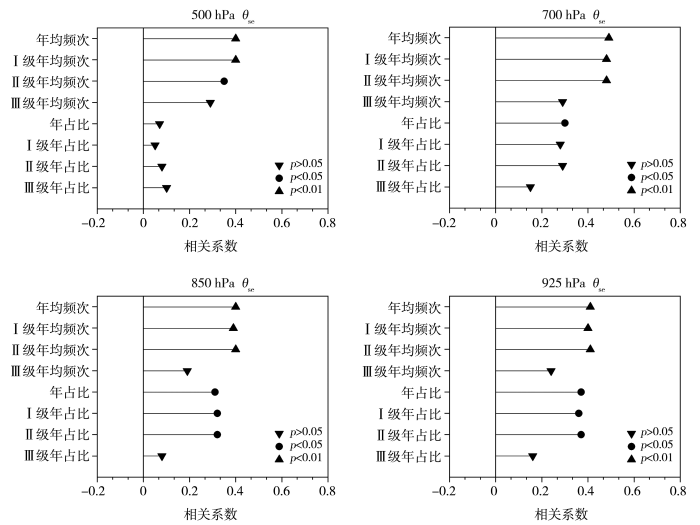

图9为1979—2019年4—9月江西省不同高度层θse距平与不同级别短时强降水年均频次距平、年占比距平的相关系数。可以看出,短时强降水年均频次距平与500、700、850、925 hPa的大气θse距平均呈正相关,相关系数分别为0.40、0.49、0.40、0.41,均通过α=0.05的显著性检验;其中,Ⅰ、Ⅱ级短时强降水年均频次距平与500 hPa大气θse距平的相关系数分别为0.40、0.35,而与700、850、925 hPa大气θse距平的相关系数均大于0.40。短时强降水年占比距平与各高度层的θse距平也呈正相关,其中,与500 hPa大气θse距平的相关系数仅为0.07,未通过显著性检验;而与700、850、925 hPa大气θse距平的相关系数分别为0.30、0.31和0.37,均通过α=0.05的显著性检验。Ⅰ、Ⅱ级短时强降水年占比距平与500、700 hPa大气θse距平的相关系数均低于0.30,未通过显著性检验,而与850、925 hPa大气θse距平的相关系数均大于0.32,且通过α=0.05的显著性检验。相比之下,Ⅲ级短时强降水年均频次距平、年占比距平与各高度层大气θse距平的相关系数均低于0.29,且未通过显著性检验。可见,相较于中层大气θse,低层大气θse与短时强降水的相关性更显著,且与Ⅰ、Ⅱ级短时强降水事件的联系也更紧密。

图9

图9

1979—2019年4—9月江西省不同高度层θse距平与不同级别短时强降水年均频次距平、年占比距平的相关系数

Fig.9

Correlation coefficients between θse anomalies at different pressure levels and annual frequency anomalies and annual proportion anomalies of short-term heavy rainfall with different levels in Jiangxi Province from April to September during 1979-2019

3.3 短时强降水高、低频年大气环流特征

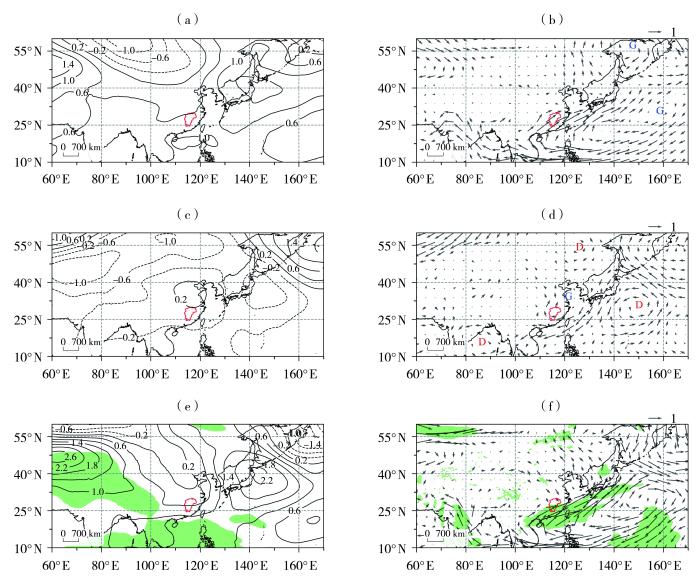

图10

图10

江西省短时强降水高(a、b)、低(c、d)频年500 hPa位势高度距平(单位:dagpm)(a、c)和850 hPa风场距平(单位:m·s-1)(b、d),高、低频年合成的500 hPa位势高度差值(e,单位:dagpm)及850 hPa风场差值(f,单位:m·s-1)

(字母G、D分别表示高压、低压,绿色阴影为95%置信水平显著区,红色线包围区域表示江西省)

Fig.10

The 500 hPa geopotential height anomalies (Unit: dagpm) (a, c) and 850 hPa wind anomalies (Unit: m·s-1) (b, d) of high (a, b) and low (c, d) frequency years of short-term heavy rainfall, the difference of composite 500 hPa geopotential height (e, Unit: dagpm) and 850 hPa wind field (f, Unit: m·s-1) between the high and low frequency years of short-time heavy rainfall in Jiangxi Province

(Letters G and D represent high pressure and low pressure respectively, green shading denotes 95% confidence level, the area surrounded by the red line represents Jiangxi Province)

从短时强降水高频年的500 hPa位势高度距平空间分布[图10(a)]可见,40°N以北的西西伯利亚地区为负距平,冷空气异常偏弱;中国大陆基本被正距平控制,气温偏高;乌拉尔山和西北太平洋区域形成正距平中心,说明乌拉尔高压和西太副高系统强度异常偏强。当乌拉尔高压和西太副高偏强时,乌拉尔高压前部偏西北气流与西太副高西侧北上的气流易在长江中下游地区汇合,一方面促使该地区水汽输送量增加,为梅雨发展提供有力条件,另一方面可加强季风经圈环流(周学鸣等,1995),从而增加短时强降水出现的频次和强度。同时,高频年850 hPa风场距平空间分布[图10(b)]显示,中纬度西太平洋地区被强盛的异常反气旋控制,江西省恰好位于该反气旋西北部的西南气流影响范围内;低层大气的增温增湿不仅增加了大气中的水汽含量,还导致大气热力结构不稳定,进而引发江西省对流性降水活动。相反,在短时强降水低频年,500 hPa位势高度距平空间分布[图10(c)]呈现明显差异:西太平洋及东亚大部分地区位势高度异常偏低,表明西太副高异常偏弱,对应区域气温偏低,且江西北部有异常高压系统维持,下沉运动加强,导致南北向水汽输送过程明显减弱。从850 hPa风场距平[图10(d)]来看,中纬度西太平洋地区整体受异常气旋控制,江西省以异常偏东风和偏南风为主,不利于江西省出现对流性强降水,导致短时强降水频次异常偏低。

4 结论和讨论

本研究利用1979—2019年江西省84个国家气象观测站的小时降水资料,统计分析江西省短时强降水发生集中期及时空分布特征。同时,基于ERA5再分析资料,分析短时强降水与大气可降水量(PWV)、各高度层大气假相当位温(θse)之间的关联,并对比短时强降水高、低频年的环流形势差异,主要得到以下结论。

(1)江西省短时强降水主要集中在4—9月,季节性较强。全省短时强降水年均频次和年占比以Ⅰ级最高,Ⅱ级次之,Ⅲ级最低。各等级短时强降水年均频次、年占比的年际变化均呈显著增长趋势,且随着短时强降水量级的增加,增长速率逐渐降低。M-K检验结果显示,江西省短时强降水在21世纪初出现较大的变化,此阶段不仅短时强降水频次增加,且由其贡献的降水总量占比也明显上升。

(2)江西省短时强降水的空间分布呈现东多西少、山区多于平原盆地的明显差异;其中Ⅰ、Ⅱ级短时强降水的年均频次、年占比也表现出类似的空间分布特征,但Ⅲ级短时强降水的空间分布则相对分散且随机性较强。

(3)PWV高值频次和各高度层(500、700、850、925 hPa)大气θse的年际变化均呈显著增长趋势,且与短时强降水年均频次、年占比均存在显著正相关。其中,各高度层大气θse的年际增长速率存在差异,主要表现为低层的增长速率高于中层,且低层和中层之间的对流不稳定态势呈增强趋势;相关性分析表明,低层大气θse距平与短时强降水年均频次距平、年占比距平的相关性更显著。此外,PWV高值频次距平、各高度层大气θse距平与Ⅰ、Ⅱ级短时强降水的年均频次距平、年占比距平的相关系数,均高于其与Ⅲ级短时强降水的相关系数,说明上述水汽、热力指标与Ⅰ、Ⅱ级短时强降水的联系更为密切。

(4)江西省短时强降水事件与乌拉尔高压、西太副高的活动密切相关。当西太副高在中低纬度偏强且乌拉尔高压也偏强时,全省盛行异常强盛西南气流,导致对流性降水活动频繁,短时强降水事件偏多。相反,当西太副高偏弱时,江西境内主要以异常偏东风和偏南风影响,对流性强降水不易发生,全省短时强降水事件偏少。

本文统计分析了近41 a江西省短时强降水的年际变化趋势,并从水汽条件、热力条件、环流背景等方面探讨其变化的原因,初步解释了江西省短时强降水频次高低的关键影响因素。然而,影响短时强降水的变化受多种因素综合作用,除上述条件外,动力条件、抬升机制、中小尺度系统及微物理过程等也会对短时强降水的频次和强度产生影响。环流系统方面,也不仅限于西南急流、副高等常规天气尺度系统等,还包含西风带系统、低涡切变线、台风、锋面等多尺度天气系统,甚至可能是多天气尺度相互作用的结果,这使得江西省短时强降水变化的成因较为复杂,也是未来进一步深入研究的方向。此外,分析发现短时强降水变化趋势存在明显的地形差异,表明地形对其时空分布及演变也有一定的影响,因此地形如何影响短时强降水的时空分布及变化趋势也是后续研究需重点关注的内容。

参考文献

1961—2020年华北地区7—8月份极端降水频次趋势转折及可能原因分析

[J].

近45 a郑州夏季大气可降水量及其降水转化率分析

[J].根据郑州站 1964 ~2008 年月平均探空资料及地面降水资料,分析了近 45 a 郑州夏季大气可降水量和地面降水量的演变特征,并在此基础上讨论了与该站夏季降水转化率的关系。结果表明:(1)郑州站夏季可降水量和降水量存在明显的年际变化,可降水量存在准 2 a 的振荡,而降水量主要表现出准 4 ~6 a 的振荡周期;(2)在长期线性趋势上,可降水量呈微弱的下降趋势,而降水量呈线性上升趋势,两者都在 1990 年代末发生突变;(3)郑州站夏季降水转化率与降水量存在相同的年际振荡周期和线性增加趋势,其降水转化率在 21 世纪初发生突变。

海温和MJO对2023年西南春旱的协同影响

[J].2023年春季,我国西南地区发生了严重的气象干旱,对当地社会经济造成严重影响。为深入认识这次干旱事件的成因、并为未来西南地区春旱的预测提供科学依据,本文利用站点观测数据、美国国家环境预测中心和国家大气研究中心(National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research,NCEP/NCAR)再分析数据、美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)的海表温度等,采用T-N波作用通量和合成分析等方法,从海温和热带大气季节内振荡(Madden-Julian Oscillation,MJO)的角度深入探讨此次春旱成因。结果表明:(1)2023年我国西南春旱是高温干旱复合事件,3月干旱发生在中部,4月干旱加剧并向西扩展,5月干旱持续。(2)3月北太平洋的马蹄形海温异常导致西风急流偏南偏西,抑制了西南地区的降水。(3)4月印度洋暖海温通过Kelvin波导致孟加拉湾附近的反气旋式环流异常,西北太平洋暖海温通过Rossby波导致南海至菲律宾的气旋式环流异常,造成西南地区南部出现偏北风,导致水汽辐散,加剧干旱。(4)5月MJO长时间维持在西太平洋,通过Gill响应引发南海至菲律宾对流层低层的气旋异常,减少偏南水汽的输送,从而使得西南干旱持续。

基于EOF的1951—2020年东亚季风区降水特征及其对夏季风不同配置的响应研究

[J].东亚季风区夏季降水受季风影响显著, 不同季风配置通过影响区域水汽输送, 在东亚季风区形成不同的降水格局, 降水格局的变化容易引起旱涝灾害的发生。本文基于经验正交函数(EOF)分析, 利用全球降水气候中心(GPCC)降水资料、 美国国家环境预测中心/大气研究中心(NCEP/NCAR)再分析资料和不同夏季风指数, 分析了1951 -2020年东亚季风区夏季降水格局, 进一步结合相关分析、 水汽通量分析等, 研究了4种夏季风强弱不同配置对东亚季风区夏季降水的影响。结果表明: (1)1951 -2020年东亚季风区降水经历了先减少后增加的变化。EOF分析较好地展现了东亚季风区夏季降水的时空分布, 东亚季风区夏季降水主要表现为南北向“-、 +、 -”的三极型分布与南北方降水反相变化的偶极型特征; 东亚季风区夏季降水异常主要发生在三极型降水结构的相位转换上, 其次是偶极型的相位转换; (2)东亚季风区夏季降水异常是东亚季风、 南亚季风、 西风环流以及西太平洋季风等系统共同作用的结果。导致东亚季风区降水异常增加(减少)的季风配置主要为配置1: 西太平洋季风强, 东亚季风和西风弱(配置2: 西风强, 东亚季风和南亚季风弱); (3)配置1时, 西太副高偏南偏西, 中高纬形成西风槽, 季风区南方季风较强, 容易通过切变线以及抬升作用在季风区中部形成降水, 导致异常降水增加, 配置2时, 西风强劲, 南方水汽动力不足, 无法深入大陆, 造成异常降水减少。本文研究结果为气候变化背景下, 探究东亚季风区异常降水机理提供理论基础, 也为应对区域极端降水事件以及旱涝灾害防治工作提供重要的科学参考依据。

江西省降水日变化时空分布特征

[J].对江西省逐小时降水、短时强降水时空分布特征进行较详细研究,可以提供降水、短时强降水的气候变化背景。利用1979—2019年3—11月江西省86个国家气象站逐小时降水资料,对江西省小时降水、短时强降水的比率、频率日变化特征进行分析。结果表明:(1)江西省降水、短时强降水的比率和频率日变化呈较明显的双峰型特征,第一峰值均出现在15:00—20:00(北京时,下同),次峰值均出现在05:00—10:00。(2)降水和短时强降水的比率、频率日最大值空间分布均呈南高北低趋势,而日最小值空间分布大致为南低北高趋势。时间分布上,江西大部分地区降水比率日最大值出现的时段为15:00—20:00,日最小值主要出现在20:00至次日03:00。(3)江西南部降水比率的日分布特征为单峰型,峰值出现在15:00—20:00;北部以双峰型为主,峰值分别出现在05:00—10:00和15:00—20:00,而环鄱阳湖地区为单峰型,峰值出现在05:00—10:00。(4)不同季节降水比率、频率日变化特征存在略微差异,降水比率和频率的双峰型结构均开始于4月下旬,但降水比率结束于6月上旬,降水频率结束于6月中旬。降水比率、频率在其他时间均为单峰型结构。其中,3月至4月中旬、9月下旬到11月峰值分别出现在00:00—10:00和05:00—10:00,6月下旬至9月中旬峰值主要出现在15:00—22:00。短时强降水比率和频率的日变化在3月至4月上旬为单峰型,峰值主要出现在00:00—10:00;4月中旬至7月中旬以双峰型为主,峰值主要出现在05:00—10:00和15:00—20:00;7月下旬至9月中旬又转为单峰型,峰值主要出现在15:00—20:00。

江西大气整层可降水量特征及其与暴雨的关系

[J].为提高江西暴雨预报准确性,基于1990—2022年欧洲中期天气预报中心第五代大气再分析(ERA5)资料、江西省国家气象观测站日降水资料和2023年逐时降水资料,分析江西省平均与暴雨日大气整层可降水量(Total Column Water Vapour,TCWV)分布特征,并确定了有助于预测江西区域性暴雨的TCWV阈值。结果表明:江西省暴雨日的TCWV呈现出明显的时空差异,月平均TCWV中12月、1月为20.0~36.0 mm,全年最低;7—8月可达64.0 mm以上,全年最高,主要集中在赣北和赣中的平原及丘陵地区。7—8月暴雨站点的月平均TCWV的中位数超过65.0 mm;8月最大值可达77.5 mm。暴雨期间,相关站点的TCWV在强降水前通常已达到或接近月平均值,强降水后下降至月平均值以下。暴雨日月平均TCWV值可作为预测该月江西区域性暴雨的阈值:若TCWV值接近或超过月平均值上限,极端降水发生的可能性增大。最大TCWV中心虽不完全与暴雨中心雨带位置重合,但通常位于其附近的高值区内,因此在强降水天气过程中,最大TCWV中心区域可作为预测暴雨雨带位置的重要参考。

基于CMA-MESO的分级短时强降水概率预报方法研究

[J].随着预报服务需求不断增长和预报内容日趋精细化,仅针对20 mm·h<sup>-1</sup>以上的短时强降水预报已不能完全满足业务需要,开展不同雨强等级的短时强降水预报方法研究显得十分必要。利用2016—2019年6—8月中国南方9省1市的国家及区域气象站共51 355站次短时强降水样本,将雨强R分为4个等级:20≤R<30 mm·h<sup>-1</sup>、30≤R<50 mm·h<sup>-1</sup>、50≤R<80 mm·h<sup>-1</sup>及R≥80 mm·h<sup>-1</sup>(分别对应I、Ⅱ、Ⅲ、IV级)。将各级样本与同时段CMA-MESO(China Meteorological Administration mesoscale model)数值预报模式初始场进行时空匹配,提取22个相关物理量建立数据集并进行百分位值统计;利用XGBoost(extreme gradient boosting)机器学习方法对物理量进行重要性排序以确定权重系数;应用连续概率预报方法,选用升、降半岭函数作为隶属函数,建立不同等级短时强降水概率预报模型。运用该模型在2020年汛期进行实时业务预报,并对湖北省2020年6—8月15次大暴雨过程0~36 h预报时效的逐小时不同等级短时强降水概率预报产品进行检验,结果表明:I级概率预报产品60%阈值的TS评分(0.145)最好,对应命中率为55.7%;Ⅱ级概率预报产品65%阈值的TS评分(0.083)最好,对应命中率为39.1%;Ⅲ级概率预报产品70%阈值的TS评分(0.03)最好,对应命中率为21.7%;IV级概率预报产品80%阈值的TS评分(0.005)最好,对应命中率为5.8%。对不同等级雨强个例对比检验表明,各级概率预报产品对CMA-MESO模式在同时次不同等级短时强降水预报上均有较好的订正作用。对3次强降水过程逐小时预报检验表明,I级概率预报产品命中率为40%~80%,空报率为50%~90%,预报时效达36 h,普遍优于同时次CMA-MESO降水量预报。本研究对不同等级短时强降水分型建模并在实际预报中有较好的参考性,能够对CMA-MESO的降水预报起到订正作用。

40-year statistics of warm-season extreme hourly precipitation over southwest China

[J].

Quasi-stationary intense rainstorms spread across Europe under climate change

[J].

Reduced exposure to extreme precipitation from 0.5 ℃ less warming in global land monsoon regions

[J].