0 引言

在全球气候变暖背景下,20世纪90年代末以来,区域性高温事件显著增多、增强(王艳姣等,2013)。典型事件包括2003年夏季欧洲地区的高温热浪(Tobías et al.,2010),2013年我国罕见的大范围持续高温过程(唐恬等,2014),以及2018年夏季辽宁地区的高温闷热天气(焦敏等,2019)等。持续且高强度的高温过程对人类健康(Poumadère et al.,2005;邓斌等,2019)、电力保障、农业生产和生态环境均带来显著不利影响。因此,高温天气的气候特征及其环流背景受到广泛关注(熊亚军等,2013;郝立生等,2022;范进进等,2022;孙昭萱等,2022;段修荣等,2024)。

为实现对区域性高温过程的客观识别,需构建标准化的指标体系。我国通常将日最高气温大于等于35 ℃作为极端高温事件的判别阈值(李庆祥和黄嘉佑,2011)。当连续2 d的高温区域空间重叠超过50%,可认定该高温过程在时间和空间上具有一定持续性;高温过程持续3 d以上定义为区域性高温过程(王国复等,2018)。依据上述标准,分析近年来我国区域性高温过程的时空演变特征,发现其强度增强、影响范围扩大,高温造成的灾害趋于严重(Wang et al.,2014;王胜等,2022;王荣等,2023);华南、长江流域和华北区域的持续性高温过程发生次数明显增加,其中华南区域增加最为显著,其次为华北(林爱兰等,2021);21世纪以来,新疆地区高温天气过程的发生时间提前,结束时间呈推后趋势(许婷婷等,2022)。

1981—2020年,京津冀地区日极端最高气温和高温日数均呈上升趋势(张君枝等,2023);1990年起,华北地区重度热浪频次明显增加(邢佩等,2020)。辽宁省作为我国东北地区的高温敏感区,其西部与华北高温带在气候上紧密联系。20世纪末以来,辽宁省高温日数急剧增加(赵梓淇等,2014),区域性高温过程日益频繁,灾害性影响日趋严重。2009年8月,辽宁西北部因持续高温和降水偏少发生严重干旱,影响人口超过440万,农作物受旱面积超过8 300 km2(徐志强,2009);2018年7月下旬至8月上旬,持续高温导致多地海参大面积死亡,造成直接经济损失达68.7亿元人民币(杨毅,2018)。因此,有必要深入研究辽宁区域性高温过程的气候特征与环流分型,以期为高温天气的监测、预测、决策服务及防灾减灾工作提供科学支撑。

1 资料与方法

1.1 资料

采用1961—2023年辽宁省62个国家气象观测站的逐日最高气温资料以及美国国家环境预报中心/国家大气研究中心(National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research,NCEP/NCAR)的逐日格点再分析资料(空间分辨率为2.5°×2.5°)。为确保数据的连续性与长序列稳定性,剔除了年缺测日数超过当年总日数20%的台站,共计8个,最终保留54个气象站资料用于计算。所保留站点观测数据完整性较高,各站累计缺测日数均少于10 d。鉴于缺测比例较低,后续分析中采用剔除缺失数据的方式进行资料处理。

1.2 方法

1.2.1 区域性高温过程识别

1)日最高气温大于等于35 ℃的气象站数量(相邻站点间距离不超过250 km)占全省总站点数的比例大于10%;

2)连续2 d均满足条件1),且这2 d中出现高温的站点有一半以上相同(即重合度超过50%)。重合度(Dc)计算公式如下:

式中:N1,2为连续2 d均出现高温的站点数,N1、N2分别为第1、第2日满足高温条件的站点数。

3)区域性高温过程的持续时间应为连续3 d及以上,直至不再满足条件1)或2),则该高温过程结束。

1.2.2 区域性高温过程综合强度指数

参照王荣等(2023)提出的计算方法,区域性高温过程综合强度指数Z计算公式如下:

式中:I为高温强度,即过程期间所有高温站点日平均的单站最高气温,单位:℃;A为影响范围,即过程期间日均影响站点数(取整数部分);T为持续时间,即过程持续日数,单位:d。利用自然断点分级法(胡颖等,2022)将综合强度指数划分为3个等级:低(151.5≤Z<280.4)、中(280.4≤Z<565.5)和高(Z≥565.5),对应数据占比分别为67%、29%和4%。

2 结果分析

2.1 辽宁省高温气候概况

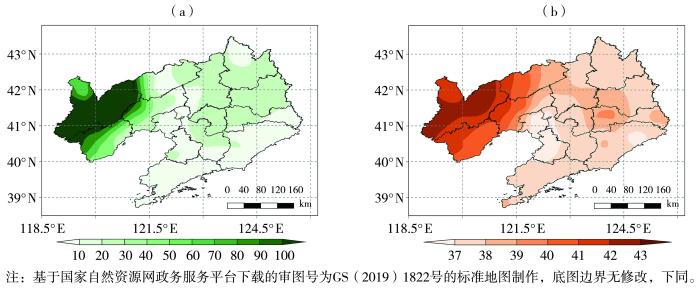

辽宁地区高温气候特征存在明显空间差异。图1为辽宁高温日数和极端最高气温的空间分布。高温日数与极端最高气温的分布高度一致,均呈自西北向东南递减的趋势:西部高温日数最多、极端最高气温值最大;中东部次之;东南部高温日数最少、极端最高气温值最低。

图1

图1

1961—2023年辽宁高温日数(a,单位:d)及极端最高气温(b,单位:℃)的空间分布

Fig.1

Spatial distribution of numbers of high temperature days (a, Unit: d) and extreme maximum temperature (b, Unit: ℃) in Liaoning from 1961 to 2023

2.2 区域性高温过程的气候特征

2.2.1 辽宁省区域性高温过程统计

1961—2023年,辽宁共发生24次区域性高温过程(表1)。空间上看,西部地区为高温过程频发区,几乎所有低强度过程影响范围均包括该区域,而高强度过程则往往影响全省大部,特别是西部、中部和北部地区。时间上看,由于地处中高纬,辽宁区域性高温过程年均发生次数明显低于我国南方地区,且并非每年都有发生,但自20世纪90年代末以来,区域性高温过程明显增多,这与叶殿秀等(2013)的研究结论一致,其中,2000年和2018年各发生3次区域性高温过程,为近60 a最多。从综合强度看,中度及以上强度的区域性高温过程共8次,均发生在2000年以后,而20世纪的高温过程主要为低强度事件。此外,20世纪90年代末以来,区域性高温过程的影响范围、强度和持续时间均出现极端值,表明高温过程的极端性特征明显增强。综合强度排名前三的区域性高温过程分别发生在2018年7月、2000年7月及2009年8月,Z值分别为565.5、354.7、344.4。

表1 1961—2023年辽宁区域性高温过程统计

Tab.1

| 时间 | 影响范围/站 | 强度/℃ | 持续时间/d | 综合强度 | 综合强度等级 | 排名 | 影响地区 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1961年7月2—4日 | 9 | 36.9 | 3 | 191.7 | 低 | 16 | 西部 |

| 1962年6月15—17日 | 12 | 36.1 | 3 | 216.6 | 低 | 14 | 西部、中部 |

| 1968年8月2—4日 | 9 | 35.9 | 3 | 186.5 | 低 | 18 | 西部 |

| 1972年7月10—14日 | 9 | 36.5 | 5 | 244.8 | 低 | 9 | 西部、中部 |

| 1979年5月27—29日 | 9 | 35.8 | 3 | 186.0 | 低 | 19 | 西部 |

| 1981年7月19—23日 | 7 | 36.6 | 5 | 216.5 | 低 | 15 | 西部 |

| 1994年6月16—18日 | 13 | 35.7 | 3 | 222.9 | 低 | 13 | 西部、北部 |

| 1997年6月13—15日 | 6 | 35.7 | 3 | 151.5 | 低 | 24 | 西部 |

| 1997年7月12—14日 | 14 | 36.4 | 3 | 235.9 | 低 | 11 | 西部、北部 |

| 2000年6月17—20日 | 19 | 36.0 | 4 | 313.8 | 中 | 6 | 全省大部 |

| 2000年7月5—10日 | 16 | 36.2 | 6 | 354.7 | 中 | 2 | 全省大部 |

| 2000年7月12—15日 | 15 | 38.3 | 4 | 296.7 | 中 | 7 | 西部、中部、北部 |

| 2001年6月2—5日 | 20 | 36.8 | 4 | 329.1 | 中 | 5 | 西部、中部、北部 |

| 2002年7月11—13日 | 9 | 36.7 | 3 | 190.7 | 低 | 17 | 西部 |

| 2004年6月9—11日 | 13 | 36.2 | 3 | 226.1 | 低 | 12 | 西部、中部 |

| 2009年8月11—16日 | 15 | 36.3 | 6 | 344.4 | 中 | 3 | 全省大部 |

| 2017年6月14—17日 | 21 | 37.0 | 4 | 339.1 | 中 | 4 | 全省大部 |

| 2018年7月22—24日 | 7 | 35.6 | 3 | 163.1 | 低 | 23 | 西部、北部 |

| 2018年7月28日—8月4日 | 30 | 36.5 | 8 | 565.5 | 高 | 1 | 全省大部 |

| 2018年8月9—11日 | 8 | 35.5 | 3 | 173.9 | 低 | 22 | 中部 |

| 2019年7月20—22日 | 14 | 36.6 | 3 | 237.2 | 低 | 10 | 西部、中部 |

| 2020年7月21—25日 | 12 | 36.2 | 5 | 280.4 | 中 | 8 | 西部、北部 |

| 2023年6月16—18日 | 8 | 36.8 | 3 | 180.3 | 低 | 20 | 西部 |

| 2023年6月30日—7月2日 | 8 | 36.8 | 3 | 180.3 | 低 | 20 | 西部 |

注: 西部地区包括朝阳、阜新、葫芦岛、锦州,中部地区包括辽阳、鞍山、盘锦,北部地区包括沈阳、铁岭。

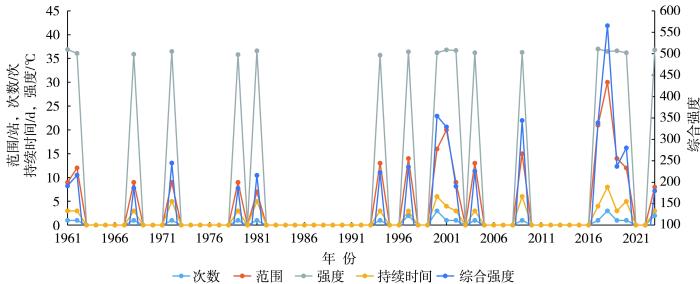

图2为1961—2023年辽宁区域性高温过程主要特征的年际变化,对于某年出现多次区域性高温过程的情况,取综合强度最大的过程作为代表。结果表明,区域性高温过程的发生次数在20世纪90年代末—21世纪初及21世纪10年代以来呈偏多的态势;从持续时间和强度来看,不同时期存在明显波动,其中2000年以后区域性高温过程持续时间延长、强度增强。总体而言,过程的影响范围和综合强度呈上升趋势,各项指标的极值均出现在2000—2020年。

图2

图2

1961—2023年辽宁区域性高温过程主要特征的年际变化

Fig.2

Interannual variations of the main characteristics of regional high temperature processes in Liaoning from 1961 to 2023

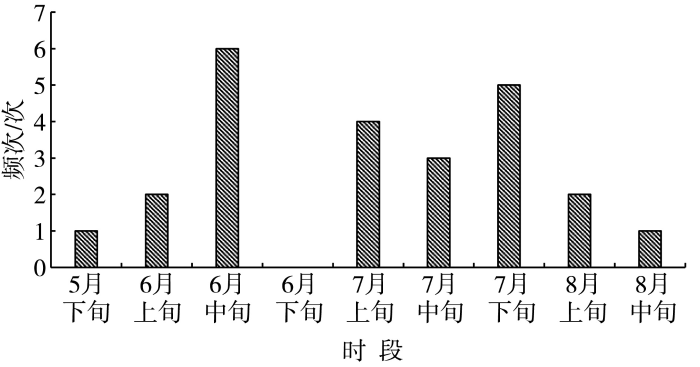

2.2.2 辽宁省区域性高温过程发生频次

辽宁区域性高温过程年均发生0.38次。区域性高温过程在某旬内持续日数最长则认为过程出现在该旬。分析1961—2023年各旬的区域性高温过程发生频次(图3),结果表明,区域性高温过程最早始于5月下旬,最晚可延续至8月中旬;过程发生次数在时间上呈双峰型特征,分别在6月中旬和7月下旬达到高值。

图3

图3

辽宁5月下旬至8月中旬区域性高温过程发生频次

Fig.3

Frequency of regional high temperature processes from late May to mid-August in Liaoning

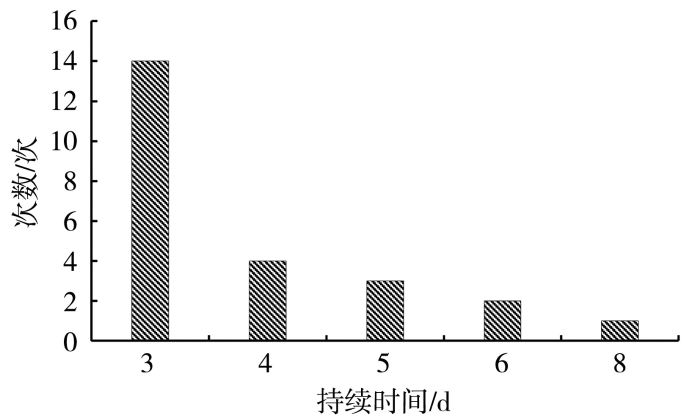

2.2.3 辽宁区域性高温过程持续时间

辽宁区域性高温过程的平均持续时间为3.88 d。2018年7月28日—8月4日的过程为持续时间最长的一次,达8 d;2000年7月5—10日和2009年8月11—16日的过程次之,均为6 d(图4)。总体来看,辽宁区域性高温过程大多持续3~4 d,占过程总数的75%。持续时间超过5 d的过程仅占25%。

图4

图4

辽宁不同持续时间的区域性高温过程发生次数

Fig.4

Frequency of regional high temperature processes with different durations in Liaoning

2.2.4 辽宁区域性高温过程影响范围

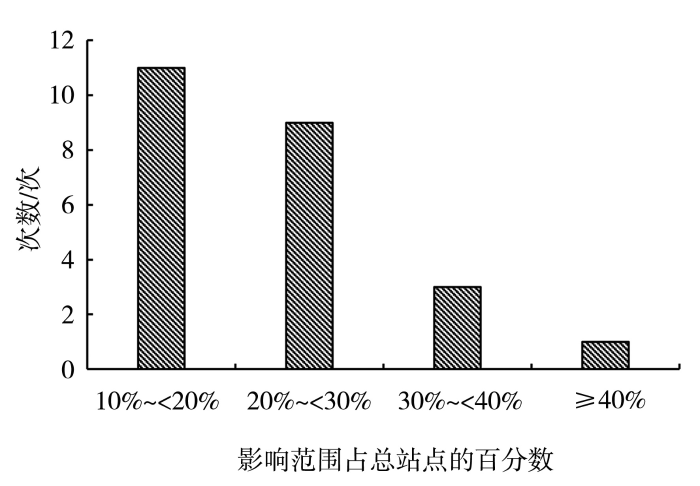

辽宁区域性高温过程的影响范围存在明显差异。图5为不同影响范围的区域性高温过程发生次数。影响范围超过30%(即超过16个站点)的区域性高温过程共发生4次,最大影响范围为30站,占总站点数的55.56%。影响范围不足20%的过程有11次,其中8次仅影响辽宁西部地区。

图5

图5

辽宁不同影响范围的区域性高温过程发生次数

Fig.5

Frequency of regional high temperature processes with different impact area in Liaoning

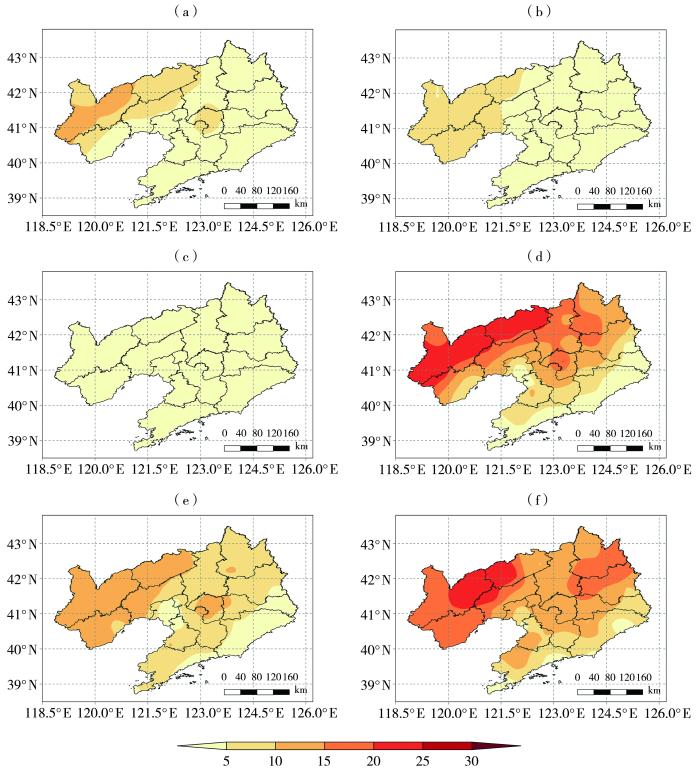

图6为不同年代辽宁区域性高温过程的空间分布。结果表明,区域性高温过程的发生频次及其影响范围整体呈先减少后增加的趋势,西部地区始终为区域性高温的主要影响区。1961—1970年,区域性高温过程主要影响辽宁西部和中部地区,占比超过5%;1971—1980年,过程明显减少,占比超过5%的区域仅限于辽宁西部地区;1981—1990年,区域性高温过程最少、分布范围最小;1991—2000年,过程频次明显增加,影响范围扩大至辽宁西部、中部和北部地区,过程站点占比普遍大于10%,部分超过25%;2001—2010年,过程略有减少,但仍多于20世纪80年代以前,占比大于5%的区域性高温过程仍覆盖全省大部地区。2011—2020年,除西部地区外,中北部地区区域性高温过程也有所增加,占比大于10%的区域性高温过程覆盖全省大部地区,但高温高发区(占比大于等于25%)范围较1991—2000年有所缩小。

图6

图6

1961—1970年(a)、1971—1980年(b)、1981—1990年(c)、1991—2000年(d)、2001—2010年(e)、2011—2020年(f)辽宁区域性高温过程发生次数占1961—2023年过程总数的百分比(单位:%)

Fig.6

The percentage of regional high temperature processes occurring in Liaoning during 1961-1970 (a), 1971-1980 (b), 1981-1990 (c), 1991-2000 (d), 2001-2010 (e), and 2011-2020 (f) to the total number of high-temperature processes during 1961-2023(Unit: %)

2.2.5 辽宁省区域性高温过程综合强度

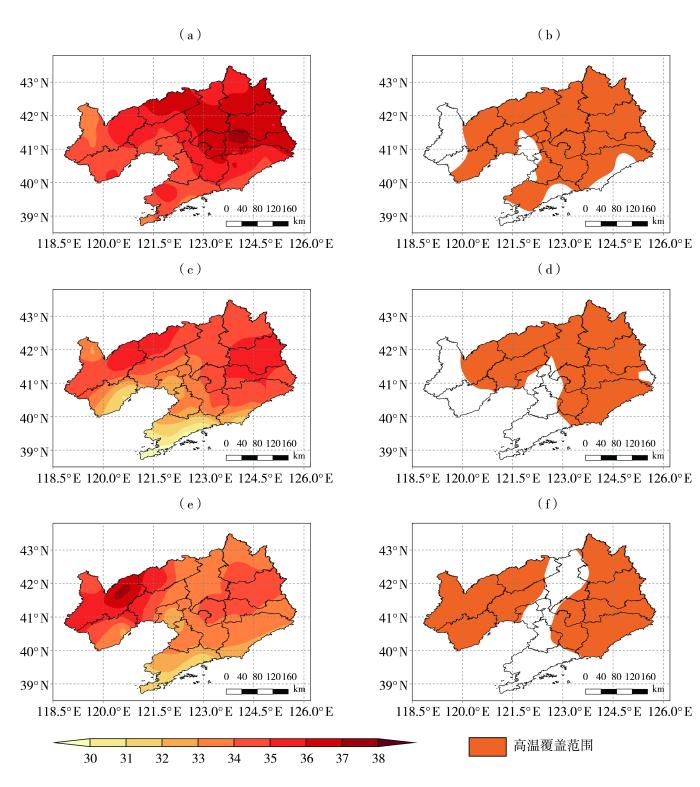

选取辽宁区域性高温过程综合强度最强的3次典型过程(2018年7月28日—8月4日、2000年7月5—10日、2009年8月11—16日,分别简称为“过程1”、“过程2”、“过程3”)分析其日平均最高气温与过程最大高温覆盖范围(图7)。过程1高温强度最强、持续时间最长,中东部地区日平均最高气温普遍超过36 ℃,高温覆盖全省大部地区,该过程为当年我国中东部大范围极端高温事件的一部分,东北地区高温尤为显著(张夕迪和孙军,2018);过程2日平均最高气温超过35 ℃的区域主要集中于辽宁西部和东部,强度略低,但持续时间较长,高温覆盖除辽宁南部外的大部地区,导致综合强度指数较大,此次过程为华北东北部、东北地区高温的一部分(杨萍等,2010);过程3发生于我国东北地区严重气象干旱背景下,主要影响辽宁西部(肖风劲等,2009),局部日平均最高气温超过36 ℃,尽管影响范围有限,但局地极端性强。

图7

图7

辽宁过程1(a、b)、过程2(c、d)、过程3(e、f)日平均最高气温(a、c、e,单位:℃)和过程最大高温覆盖范围(b、d、f)

Fig.7

The daily average maximum temperatures (a, c, e, Unit: ℃) and the maximum coverage area of high temperature (b, d, f) during the process 1 (a, b), the process 2 (c, d), and the process 3 (e, f) in Liaoning

2.3 区域性高温过程环流特征

表2 辽宁1961—2023年5—8月区域性高温过程两种环流形势出现次数统计

Tab.2

| 环流形势 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |

|---|---|---|---|---|

| 暖高压脊型 | 1 | 8 | 10 | 2 |

| 纬向环流型 | 0 | 0 | 2 | 1 |

| 合计 | 1 | 8 | 12 | 3 |

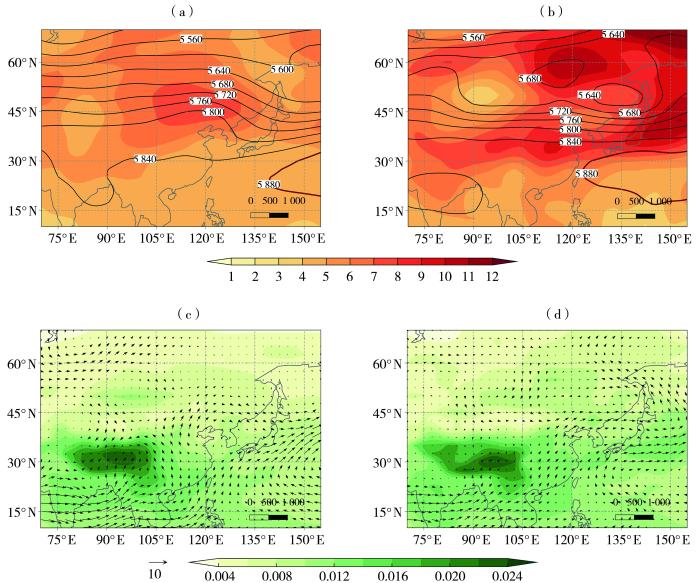

图8为2类过程的大尺度环流背景场合成分析。暖高压脊型过程,欧亚大陆中高纬呈“两槽一脊”结构,辽宁上空受强暖高压脊控制,温度正距平显著,局地偏高超过7 ℃。纬向环流型过程,辽宁位于西风带控制下,副高较暖高压脊型有所西伸北抬,温度距平同样呈正异常,但暖中心偏西、偏南,辽宁西部最易受高温影响。进一步分析发现,8次中度及以上强度过程中,除1次为纬向环流型,其余7次均为暖高压脊型,表明后者更易引发强区域性高温。稳定维持的中高层暖高压脊或副热带高压系统,是导致辽宁高温过程持续性强、影响范围广、强度高的主要环流背景。

图8

图8

辽宁暖高压脊型(a、c)和纬向环流型(b、d)区域性高温过程500 hPa高度场(等值线,单位:gpm)、温度距平场(填色,单位:℃)(a、b)及850 hPa比湿(填色,单位:kg·kg-1)和风场(箭矢,单位:m·s-1)(c、d)

Fig.8

The 500 hPa geopotential height field (contours, Unit: gpm), temperature anomaly field (the color shaded, Unit: ℃) (a, b) and 850 hPa specific humidity (the color shaded, Unit: kg·kg-1) and wind field (arrow vectors, Unit: m·s-1) (c, d) during regional high temperature processes of the Liaoning under circulations of warm high pressure ridge pattern (a, c) and zonal circulation pattern (b, d)

3 结论与讨论

基于1961—2023年辽宁54个国家气象站逐日最高气温资料和NCEP再分析资料,结合区域性高温过程识别标准及辽宁地区高温时空分布特征,开展了区域性高温过程的客观识别、综合强度评估及环流形势分型研究,得到以下主要结论。

1)1961—2023年,辽宁共发生24次区域性高温过程,主要影响西部地区。受气候变暖背景影响,20世纪60—80年代区域性高温过程发生频次少、覆盖范围小;20世纪90年代末以来,区域性高温过程明显增多,过程强度、影响范围及持续时间呈增强、扩大、延长趋势,部分过程出现极端值,区域性高温过程的极端性不断增强。

2)辽宁区域性高温过程主要出现在5月下旬至8月中旬,其中6月中旬发生次数最多。单次过程平均持续3.88 d,其中持续3~4 d的过程占总次数的75%。影响范围超过30%的区域性高温过程仅出现4次,最大影响范围为全部监测站点的55.56%。综合强度最强的3次过程分别发生于2018年7月、2000年7月和2009年8月。

3)辽宁区域性高温过程对应的环流形势主要为暖高压脊型(21次)和纬向环流型(3次)2类。初夏和盛夏均以暖高压脊型为主,盛夏期间由于西太平洋副热带高压北抬,纬向环流型出现次数增多。

本文基于实况气象资料对辽宁区域性高温过程的时空特征与环流背景进行了初步分析,仍有许多问题值得深入探讨。20世纪90年代末以来区域性高温过程明显增多、极端性增强,其年代际变化机制尚不明确,未来可通过对比气候变暖前后不同时段的环流差异,深入揭示其成因;其次,当前对高温成因的分析以合成方法为主,未对极端个例机制进行深入研究,后续将结合副热带高压位置异常、关键海温信号等因子,系统探讨极端区域性高温事件的触发机制与物理过程;此外,受资料时间长度及站点覆盖密度限制,本研究仅使用国家站数据,未来将融合区域站观测数据及高分辨率再分析数据(如ERA5),以提升数据覆盖率和精度,为辽宁区域性高温过程的监测、预警和预测提供更精细化的科学支撑。

参考文献

气候变化背景下湖北省高温干旱复合灾害变化特征

[J].全球气候变化造成的极端气候事件频发已成为科学界和人类社会共同面临的挑战。气候变化驱动因素多样,时空过程复杂,全球不同区域存在显著差异。基于1961—2022年湖北省76个国家气象站逐日降水、气温等观测数据,根据区域性高温过程监测指标和区域性干旱过程监测评估方法,对湖北省1961年以来的区域性高温和干旱事件进行识别,在此基础上分析事件发生频率、持续时间、强度及其影响的变化特征。结果表明:区域性高温事件趋多增强且有连年发生的趋势;区域性干旱事件频次变化趋势不显著,但呈现群发、连发和重发特征;高温干旱复合事件有显著增加、间隔缩短的趋势。2022年夏季高温过程综合强度为1961年以来最强,与长江流域性干旱叠加,产生了从气象干旱到水文干旱、农业干旱和社会经济干旱的链式复杂影响。在全球变暖背景下,湖北省极端高温和干旱及其复合事件频发可能成为气候新常态,亟需加强极端事件的成因及其灾害风险评估研究,提高应对极端和复合型灾害的能力。

2022年长江中下游夏季异常干旱高温事件之环流异常特征

[J].2022年夏季长江流域发生了建国以来最为严重的干旱高温气候事件,对当地工农业生产、居民生活、生态安全等造成严重影响。为深入认识这次干旱高温气候事件发生的原因和改进气候预测技术,利用1951—2022年2400多测站气温、降水数据和NCEP/NCAR再分析数据等资料,采用T-N波作用通量、视热源Q<sub>1</sub>(Q<sub>2</sub>)诊断和合成分析、距平分析等方法,从大气环流异常的角度进行综合分析。主要结论如下:(1)2022年夏季,500 hPa源自北大西洋地区的扰动异常偏强,在沿中高纬西风带向东传播时引发了明显的大槽大脊活动,波动能量主要沿西风带向东传播,没有出现在东亚向东南方向传播的特征,造成冷空气活动位置偏北,很难影响到长江流域。(2)2022年夏季,500 hPa高度场在青藏高原上空出现明显正距平扰动,尤其8月扰动进一步加强,东移到长江流域,诱发西北太平洋副热带高压西伸,使得副热带高压呈现东西带状分布。副热带高压(简称“副高”)西部完全控制了长江流域地区,一方面副高阻挡了北方冷空气南下,另一方面副高长时间维持下沉运动,不利于降水发生,有利于下沉增温。(3)2022年夏季,热带对流区(视热源)位置异常偏南到赤道以南(气候态在5°N—20°N),有两方面影响:一是造成哈德来经圈环流(Hadley Cell)上升支异常偏南,长江流域在8月为异常下沉区,不利于降水发生,有利于下沉增温效应的出现;另一方面造成2022年夏季亚洲热带夏季风偏弱、东亚副热带夏季风偏强,低频信号向长江中下游传播明显偏弱,这些都不利于长江中下游降水过程的发生。(4)高纬、中低纬、低纬热带地区环流异常协同作用造成2022年长江流域夏季出现异常的干旱高温气候事件。要预测长江流域夏季降水或高温干旱,需提前关注500 hPa北大西洋地区扰动信号的发生及未来传播特征,青藏高原上空高度场扰动的发生及移动特征,热带对流(热源)位置变化及伴随的热带夏季风强度变化、低频信号的传播特征等。

2022年夏季长江流域重大干旱特征及其成因研究

[J].干旱是影响范围最广的自然灾害之一。2022年夏季发生在长江流域的异常高温干旱事件不仅强度大,而且持续时间长,是一次罕见的重大干旱事件,对我国的社会经济造成了十分严重的影响。鉴于这次事件的极端性,本文在客观分析此次事件演变特征的基础上,揭示大气环流和外强迫异常对此次高温干旱的可能影响。研究发现,气象干旱指数及土壤湿度监测结果一致表明本次旱情从6月开始出现,7月迅速发展,进入8月后范围进一步扩展、强度进一步加剧。与此同时,流域内整体气温偏高,部分地区高温日数超过40 d。此外,夏季整个流域的蒸散量距平是1960年以来的历史第二高值(仅次于2013年高温伏旱),进一步加剧了长江流域的水分亏缺程度。从环流特征来看,夏季西太平洋副热带高压异常偏强西伸、极涡面积偏小及强度偏弱、南亚高压偏强东移,共同导致长江流域的水汽输送条件偏弱、下沉气流盛行,使得整体条件不利于降水发生。而前期拉尼娜事件的持续、印度洋偶极子负位相的出现以及春季青藏高原西北部积雪负异常的持续,可能是导致今年夏季环流异常的主要外强迫因子。

2022年夏季我国高温干旱特征及其环流形势分析

[J].在气候变暖背景下,2022年夏季我国出现1961年以来平均气温最高和降水量次少的气候异常,并伴有最强的全国性(东北地区除外)高温过程和长江中下游及川渝地区大范围强伏旱。针对这次高温干旱的持续性和极端性,本文基于2022年6—8月全国2162个气象站逐日最高气温和降水量以及NCEP(National Centers for Environmental Prediction)/NCAR(National Center for Atmospheric Research)逐日再分析资料等,分析其时空分布特征及环流形势,将对今后我国南方地区夏季高温干旱不同时间尺度的预报预测有一定参考价值。结果表明:2022年夏季,全国76.0%的站共出现48 198次高温,其中36.6%的站累计出现3001次极端高温事件,20次以上极端高温事件的站点均分布在四川盆地,高温状况远超21世纪以来的典型高温年份。全国性的高温过程从6月13日持续到8月30日,共计79 d,高温最强时段在8月11—24日。按照高温发生站次、持续时间、影响范围、强度等由强到弱综合排序,依次是华东、西南、华中、西北、华北和华南地区,其中西南地区极端性最强,而东北地区未出现高温。干旱时空分布特征与高温基本相似,全国最强干旱时段在8月中旬。2022年夏季,500 hPa欧亚中高纬度呈“两脊一槽”型,尤其在7—8月乌拉尔山和鄂霍次克海附近高压脊形成阶段性阻塞高压,强盛的副热带系统将两高之间活跃的冷空气大部分时段阻挡在50°N以北,造成我国“北涝南旱”的格局;低纬度的伊朗高压异常东伸,西太平洋副热带高压略偏北且异常西伸,两高压长时间贯通形成的高压带控制区气流辐散下沉,并持续阻碍水汽向中纬度输送,不利于长江流域产生降水。同时,对流层高层南亚高压异常偏东,与中层的西太平洋副热带高压相向而行,于8月中下旬在80°E—120°E范围内叠加,致使控制我国大范围的高压系统呈稳定正压结构,中心位于川渝上空,致使川渝地区成为高温日数和极端高温事件次数的高值中心。

气候变暖背景下2015年夏季新疆极端高温过程及其影响

[J].用新疆105个气象站监测资料,分析了2015年夏季高温过程的极端特征.2015年夏季新疆区域出现高温过程,从7月上旬后期开始,南疆东南部以及东疆最早出现日最高气温≥35℃的高温天气,进入中旬后高温范围迅速向西、向北蔓延发展,下旬初期范围达最大,南北疆均出现高温天气.新疆区域该次高温过程在7月中下旬最为强盛,全疆84.8%的测站(89站)出现高温;52.4%的测站(55站)的高温持续日数位居历史第1位;全疆21.9%的测站(23站)极端最高气温位居历史第1位,极端最高气温出现在吐鲁番东坎,达到47.7℃.这次高温过程造成8站夏季温度位居同期第1位,南疆及天山山区的7月平均气温位居历史同期第1位,有54.3%的测站(57站)7月平均气温突破同期历史极值.海拔3544 m的天山山区大西沟站7月份日最高气温连续突破历史极值,22日达到20.7℃.高温过程中,新疆区域7月0℃层高度位居1991年以来同期第1位,其中,7月19-23日连续6 d位居1991年以来的第1位.天山开都河流域日0℃层高度持续33 d高于1991-2015年平均值. 7月上旬到下旬,在500 hPa高空,伊朗高压东移并控制新疆,是造成此次高温过程的直接原因.在100 hPa高空,南亚高压的形态、中心位置、强度变化与新疆此次高温过程演变关系密切.高温过程造成新疆高山区冰雪迅速消融,引发塔里木河流域出现融雪(冰)型洪水.

2013年夏季西太平洋副高异常特征及其对湖南高温干旱的影响

[J].利用湖南96个测站的逐日降水、日最高气温和NCEP/NCAR再分析资料、海温资料,分析了2013年夏季西太平洋副热带高压异常活动特征、成因及其对湖南高温干旱的影响。结果表明,2013年夏季西太平洋副高异常偏西、偏强,使得湖南一直处在高压下沉气流控制下,形成持续高温干旱天气。造成副高变异的原因主要有:(1)2012年冬季至2013年春季,赤道东太平洋海表温度持续偏低,印度洋—赤道西太平洋海表温度持续偏高,使得Walker环流和Hadley环流的上升和下沉运动得到加强,西太平洋副高西伸、加强;(2)南亚高压一次次东伸,通过强烈高空负涡度平流的动力强迫,造成西太平洋副高区内的下沉运动,导致副高稳定维持,天气晴热高温;(3)西风急流较常年偏北,纬向环流偏强,导致副热带高压在偏北位置稳定维持,200 hPa高空辐合增强,辐合中心位于30°N以北,造成500 hPa副高下沉运动区位置偏北、偏强。

2022年西南地区极端高温干旱特征及其主要影响

[J].利用1961—2022年夏季(6—8月)西南地区441个国家地面气象站逐日基本气象要素观测资料,对2022年夏季西南地区的基本气候概况、高温干旱灾害的特征及其产生的主要影响进行分析。结果表明:此次极端高温干旱事件的严重程度实属历史罕见。2022年夏季西南地区平均气温历史同期最高,降水量历史同期最少,高温日数历史同期最多,极端最高气温历史同期最高。西南地区东部并发严重的气象干旱,特旱站数高达105站,主要发生在西藏中部、四川大部、重庆大部、贵州北部以及云南中部局部地区。受此极端持续的复合型高温干旱事件影响,西南地区东部部分农作物减产、甚至绝收;江河来水量出现“汛期返枯”的罕见现象;电网负荷创历史新高,加之水电发电量锐减,造成能源供应保障短缺;四川盆地东部、重庆西部发生多起森林火灾。本文力图从科学角度认识这次极端高温干旱事件,助力气象灾害风险评估业务发展,为提升防灾减灾和应对气候变化的能力提供支撑。

2022年安徽省区域性高温和干旱过程综合评估

[J].基于1961—2022年安徽省80个国家气象观测站逐日降水和平均气温资料,利用区域性极端事件客观识别方法识别区域性高温和干旱过程,进一步提取过程历时、影响范围、过程强度指标,并应用于已构建的综合强度评估模型,对2022年高温干旱开展异常气候特征分析和区域性过程综合评价。结果表明:2022年夏季安徽省平均气温较常年同期偏高2.2 ℃,为1961年以来同期最高;6—9月降水量偏少达4成,为1961年以来同期第四少。持续高温少雨导致安徽省淮河以南出现严重干旱。2022年夏季出现6次区域性高温过程,其中8月1—23日综合强度达“特强”等级,虽不及1966、1967和2013年高温过程,为历史第四强,但年度累计综合强度为1961年以来最强。夏秋季出现2次区域性干旱过程,与1961年以来最强的其他9次区域性伏秋连旱过程相比,截至9月30日,7月28日以来的区域性干旱过程已持续65 d,综合强度等级为“特强”,但不及1966、1967、1978和2019年过程。

中国区域持续性高温事件时空变化特征研究

[J].采用综合考虑高温事件温度强度、持续时间和发生面积等因子的区域持续性极端高温事件(regional continual high temperature event, RCHTE)判别方法和指标体系,分析中国近50 a RCHTE的时空变化特征。研究表明,中国RCHTE发生强度和频次较多的地区主要位于中国西北(西北西部和内蒙古西部)和东南地区(黄淮南部、江淮、江汉、江南和华南南部等地),而中国东北和西南地区为RCHTE少发区;中国RCHTE发生频次、强度和影响面积在20世纪90年代前略呈减少趋势,90年代后呈现显著增加趋势,各指标在90年代末至21世纪初发生-突变,RCHTE增加趋势更为显著。

国内高温气候变化事实及其灾害特征研究进展

[J].高温是一种危害较大的灾害性天气,它的发生发展既与天气尺度的环流系统有关,又与热岛效应、下沉增温及地形等因素存在联系。本文从高温的气候特征、高温与环流的关系及高温灾害的风险评估3 个方面,对国内高温气象灾害的相关研究成果进行了简要回顾,较系统地反映了国内高温气象灾害的研究进展。

辽宁干旱严重部分地区农作物绝收

[N/OL].

1981—2019年新疆区域性高温天气过程时空特征及其环流分型

[J].利用1981—2019年5—9月新疆105个国家基本气象站日最高气温观测资料及美国国家环境预报中心和大气研究中心(National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research,NCEP/NCAR)逐日再分析资料,分析新疆区域性高温天气过程的时空变化特征及环流形势。结果表明:(1)1981—2019年新疆共出现100次区域性高温天气过程,主要发生在6—8月,其中7月最多、8月次之、6月最少;区域性高温天气过程主要出现在伊犁河谷平原地区、北疆准噶尔盆地南缘、南疆塔里木盆地及东疆平原地区。(2)进入21世纪后,新疆高温天气过程发生次数呈增加趋势,强度明显增强;过程开始时间有提前趋势,结束时间有推后趋势;过程累计日数则呈现“增加、减少、增加”的阶段性变化趋势。(3)造成新疆区域性高温天气过程的500 hPa环流形势主要分为4类,分别为伊朗副高东伸型(占54.0%)、叠加型(占32.0%)、新疆脊型(占12.0%)、西太副高西伸型(占2.0%)。

持续高温致大连海参大面积死亡养殖户损失惨重

[N/OL].

The 2003 heat wave in France: Dangerous climate change here and now

[J].

Short-term effects of extreme hot summer temperatures on total daily mortality in Barcelona, Spain

[J].The summer of 2003 was exceptionally hot, leading to an excess of mortality in Europe. Here, we assess the short-term effects of extreme hot summer temperatures on total daily mortality in Barcelona (Spain). Daily mortality from burial records, maximum temperature, relative humidity and photochemical pollutants, were collected for the period 1999-2003. Data was analysed using Poisson regression with generalised additive models. Mortality shows a considerable increase when maximum temperatures are over a threshold temperature of 30.5 degrees C. The risk of death associated with an increase of 1 degrees C above the threshold was 6%, 7% and 5% after 1, 2 and 3 days, respectively. Exposure to extreme hot temperatures leads to an significant increase in mortality.

Spatial and temporal variations of regional high temperature events in China

[J].