0 引言

在我国西北干旱半干旱区,由于常年气候干旱、降水稀少、生态环境脆弱,受极端高温的影响显著(Deng et al.,2014;曲姝霖等,2017;艾力亚尔·艾海提,2021;张强等,2023)。新疆地处我国西北干旱地区,生态环境脆弱,对全球变化响应敏感。1982—2020年,新疆整体呈暖化趋势,其中南疆的暖化幅度较北疆更为明显(潘银妹等,2022;邬晓丹等,2022)。受南亚高压、伊朗副高以及西太平洋副热带高压的影响,新疆区域性极端高温事件频发(高婧等,2021;曹萌等,2024;中国气象局气候变化中心,2024)。伊犁河流域位于天山山脉西部,属温带大陆性气候,作为新疆重要粮食生产基地和生态屏障,近年来频发的极端高温事件已造成显著影响:不仅导致春小麦灌浆期缩短、特色林果品质下降,还加剧了冰川消融与水资源时空再分配压力(许婷婷等,2022;吴丽萍,2022;杨扬等,2024)。该流域气温呈波动式上升态势,平均每10 a升高约0.65 ℃,高于全球气温升温速率(肉孜买买提·阿不来提和穆振侠,2018;肉孜买买提·阿不来提,2020)。同时,伴随暖湿化趋势的持续(徐娇媚,2013;闫俊杰等,2017),高温热浪与强降水的复合型灾害风险明显增加。

目前,针对伊犁河流域的研究多聚焦于流域平均温度及降水的年代际变化特征(闫俊杰等,2017;肉孜买买提·阿不来提和穆振侠,2018;肉孜买买提·阿不来提,2020)。现有相关研究时段大多在2015年之前,未能充分反映2015年以来极端高温的新特征,且缺乏对极端高温指数时空异质性的系统解析,特别是在伊犁河流域复杂地形背景下,地形因素对高温空间分异的作用机制尚未明确。因此,本文以新疆伊犁河流域为研究对象,选择流域内11个气象站逐日气温数据,利用RClimDex模型和经验正交函数分解方法(Empirical Orthogonal Function decomposition,EOF),系统揭示1991—2020年6个极端高温指数的演变规律,重点解析山地、河谷地形梯度下高温事件的空间分异特征,为认识全球气候变化背景下该区域气候变化规律提供科学依据。

1 研究区概况、资料与方法

1.1 研究区概况

伊犁河流域(42°14′N—44°50′N,80°25′E—84°20′E)位于新疆西北部,三面环山,气候温和湿润,属于温带大陆性气候,昼夜温差显著。山地多雨湿润,平原少雨干燥,极端最高气温42.8 ℃,极端最低气温-51.0 ℃,最冷1月,最热7月,昼夜温差大。

1.2 资料

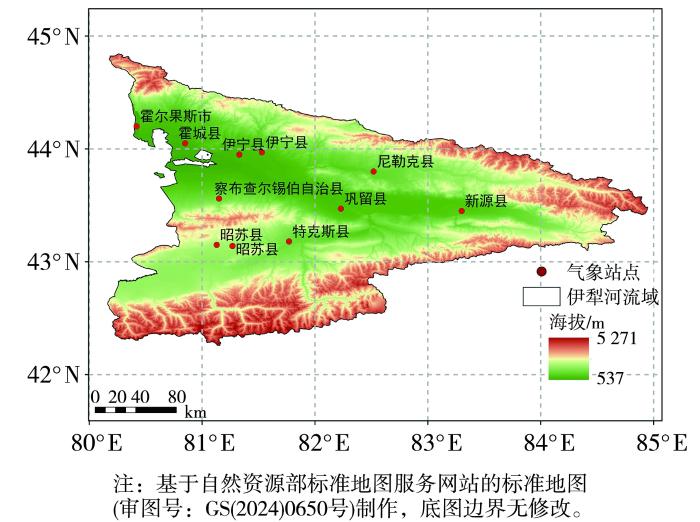

使用新疆伊犁河流域11个气象站点1991—2020年逐日气温观测数据,图1为新疆伊犁河流域地形及气象站点空间分布。

图1

图1

新疆伊犁河流域地形及气象站点空间分布

Fig.1

Spatial distribution of topography and meteorological stations in the Yili River Basin of Xinjiang

1.3 极端高温指数

采用气候变化检测和指数专家组(Expert Team on Climate Change Detection and Indices,ETCCDI)定义的极端气候事件标准(Beniston et al., 2007),从其推荐的具有代表性的27个极端气候指数中,选取6种世界气象组织(World Meteorological Organization,WMO)推荐的极端高温指数,包括夏季日数(SU25)、热夜日数(TR20)、暖昼日数(TX90p)、暖夜日数(TN90p)、日最高气温极高值(TXx)、日最低气温极高值(TNx)(表1)。上述指数的计算基于R语言环境下的RClimDex模型完成,该模型是专用于极端气候指数计算与分析的标准化软件包(Zhang et al., 2001)。

表1 极端高温指数定义

Tab.1

| 指数名称 | 代码 | 定义 | 单位 |

|---|---|---|---|

| 夏季日数 | SU25 | 日最高温大于25 ℃的日数 | d |

| 热夜日数 | TR20 | 日最低温大于20 ℃的日数 | d |

| 暖昼日数 | TX90p | 日最高温大于90%分位值的日数 | d |

| 暖夜日数 | TN90p | 日最低温大于90%分位值的日数 | d |

| 日最高气温 极高值 | TXx | 每月日最高温的最大值 | ℃ |

| 日最低气温 极高值 | TNx | 每月日最低温的最大值 | ℃ |

1.4 统计方法

本研究基于伊犁河流域11个气象站点的逐日气温观测数据,通过逐日平均法处理生成区域尺度数据集,并采用多维度统计方法系统解析极端高温的时空演变特征。具体步骤如下:首先基于最小二乘法构建线性回归模型(邹晓蕾,2012;谢文豪等,2024),通过计算气候倾向率定量表征各指数的年际变化趋势;随后应用非参数Mann-Kendall突变检验(Hamed and Ramachandra,1998;方欣等,2022),在α=0.05的显著性水平下,通过构建UF(UB)双序列统计量并交叉验证突变点。空间解析方面,采用克里金(Kriging)插值法将站点数据空间化,基于半变异函数优化空间权重分配,在ArcGIS平台生成高精度栅格图,精准表征地形梯度效应(李俊晓等,2013,魏建宁等,2025)。另外,利用经验正交函数分解(EOF)技术(赵嘉阳等,2017;马章怀等,2024),通过特征值分解提取空间模态,应用North准则检验显著性分量,从而揭示大尺度环流对区域极端高温的驱动机制。

2 结果与分析

2.1 极端高温时间变化及突变特征

2.1.1 夏季日数和热夜日数

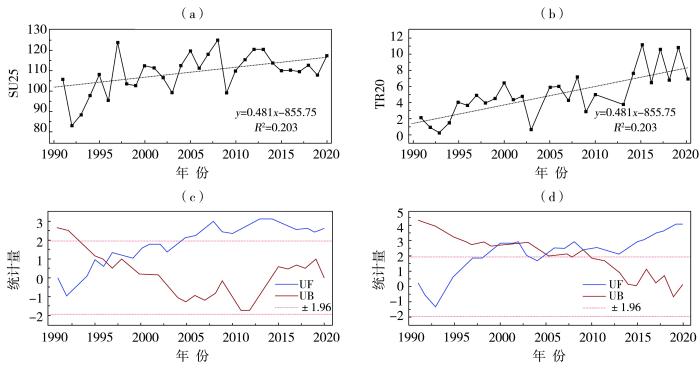

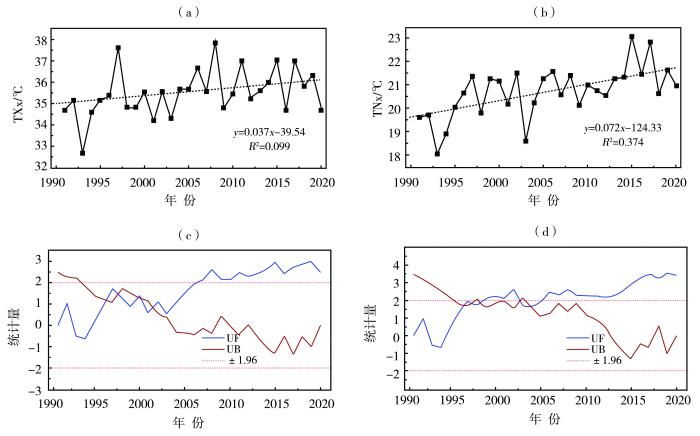

图2为1991—2020年新疆伊犁河流域SU25、TR20的年际变化趋势和Mann-Kendall突变检验。可以看出,SU25年际变化呈现明显的阶段性特征[图2(a)],1991—1995年为低位波动期,年均为85~110 d,1992年达最低值85 d;1996—2010年进入缓慢增长期,年均值从92 d升至123 d,其中2008年达最大值123 d;2011—2020年保持稳定增长态势,年均值达113 d左右。年代际变化显示(图3),20世纪90年代SU25年均95 d,21世纪00年代增至109 d,21世纪10年代达113 d,年代际特征呈持续增长趋势。TR20年际变化可分为3个阶段[图2(b)]:1991—2000年为极低值稳定期,年均仅2 d,1993年达最低值0.3 d;2001—2010年为波动增长期,年均升至4 d,较前一阶段呈现增长态势;2011—2020年为快速跃升期,年均达6 d,2015年骤增至11 d,之后维持历史高位震荡。年代际均值从20世纪90年代的2 d,增至21世纪00年代的4 d、21世纪10年代的6 d,增长态势明显。

图2

图2

1991—2020年新疆伊犁河流域夏季日数(a、c)、热夜日数(b、d)的年际变化趋势(a、b)和Mann-Kendall突变检验(c、d)

Fig.2

Inter-annual variation trend (a, b) and Mann-Kendall mutation test (c, d) of SU25 (a, c) and TR20 (b, d) in the Yili River Basin of Xinjiang from 1991 to 2020

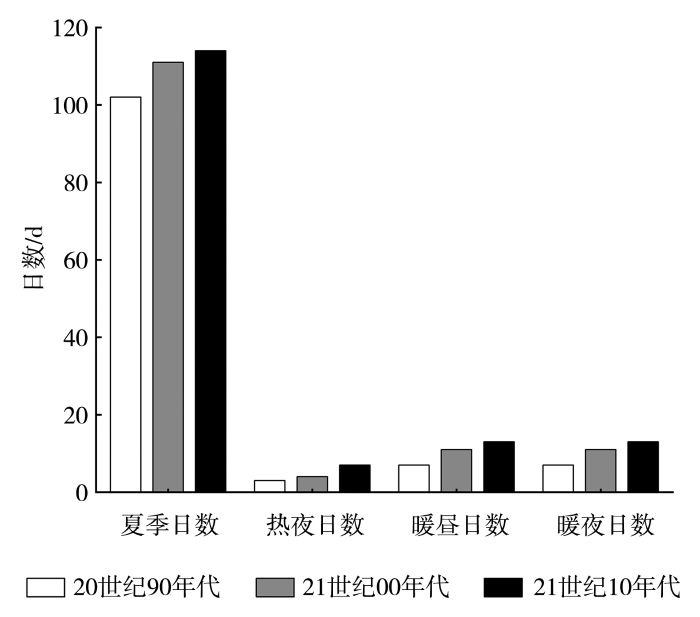

图3

图3

1991—2020年新疆伊犁河流域极端高温指数年代际变化

Fig.3

Inter-decadal variation of extreme high temperature indexes in the Yili River Basin of Xinjiang from 1991 to 2020

突变分析表明[图2(c)、(d)]:SU25的UF与UB曲线在置信区间内相交于1996年,表明1996年为显著性突变点(p<0.05);TR20的UF与UB曲线在置信区间内无有效交点,未检测到显著突变(p≥0.05),但2014年后UF曲线明显上升,显示极端热夜事件强度增强。

2.1.2 暖昼日数和暖夜日数

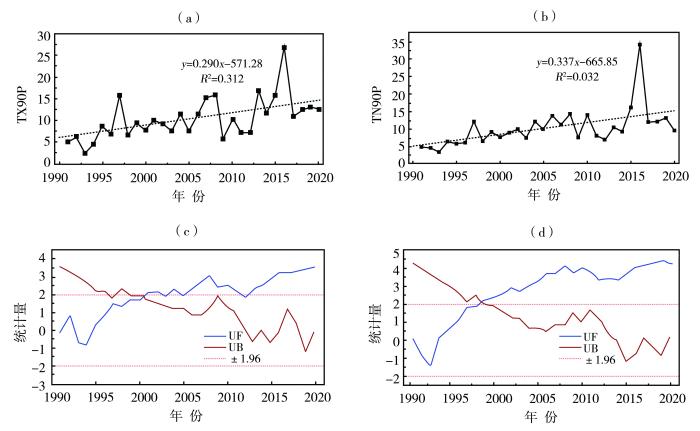

TX90p年际变化呈缓慢增长—加速跃升特征[图4(a)]:1991—2000年为缓慢增长期,年均7 d,1993年达最低值2 d;2001—2010年增速加快,年均升至11 d;2011—2020年进入高速增长期,年均达13 d,2016年达最大值26 d。年代际均值从20世纪90年代的7 d,增至21世纪00年代的11 d、21世纪10年代的13 d(图3)。TN90p年际变化表现为阶梯式递增[图4(b)]:1991—2000年为低位稳定期,年均7 d;2001—2010年增至11 d;2011—2020年达15 d,2016年最高升至34 d。年代际增速差异明显,21世纪00年代增速快于暖昼日数(图3),与袁开升等(2021)关于新疆夜间增温显著的研究一致。

图4

图4

1991—2020年新疆伊犁河流域暖昼日数(a、c)、暖夜日数(b、d)年际变化趋势(a、b)和Mann-Kendall突变检验(c、d)

Fig.4

Inter-annual variation trend (a, b) and Mann-Kendall mutation test (c, d) of TX90p (a, c) and TN90p (b, d) in the Yili River Basin of Xinjiang from 1991 to 2020

由Mann-Kendall突变检验[图4(c)、(d)]可看出,TX90p的UF与UB曲线于2000年在置信区间内形成有效交点,判定为显著突变点(p<0.05),由UF曲线可看出,2001—2008年、2014—2020年呈加速增长趋势。TN90p的UF与UB曲线虽有交点,但未落在置信区间内,未检测到显著突变(p≥0.05)。

2.1.3 日最高气温极高值和日最低气温极高值

1991—2020年新疆伊犁河流域TXx和TNx的气候倾向率分别为0.37 ℃·(10 a)-1和0.72 ℃·(10 a)-1[图5(a)、(b)],TXx年际变化呈波动上升趋势,具体可分为三个阶段:1991—2000年为相对低温期,年均值35.0 ℃,1993年达最低值32.0 ℃;2001—2010进入升温加速期,年均值升至36.0 ℃,2008年达最大值37.8 ℃,2011—2020年,年均值维持35.9 ℃高位。TNx年际变化阶段性明显:1991—2005年为低温稳定期,年均值20.0 ℃,且多数年份均低于该数值;2006—2020年转入快速增温期,年均值升至21.0 ℃,其中2015年突增至23.0 ℃。

图5

图5

1991—2020年新疆伊犁河流域日最高气温极高值(a、c)、日最低气温极高值(b、d)年际变化趋势(a、b)和Mann-Kendall突变检验(c、d)

Fig.5

Inter-annual variation trend (a, b) and Mann-Kendall mutation test (c, d) of TXx (a, c) and TNx (b, d) in the Yili River Basin of Xinjiang from 1991 to 2020

2.2 极端高温的空间动态

2.2.1 夏季日数和热夜日数空间分布

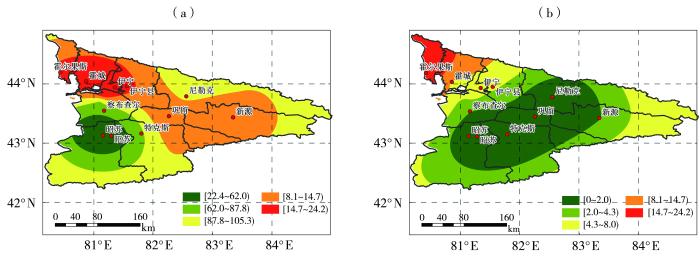

受西南部山地地形影响,1991—2020年伊犁河流域平均SU25由西南地区向四周递增,低值区集中在昭苏县北部和察布查尔南部;中值区分布在尼勒克北部、新源东部等地;而霍尔果斯、霍城及伊宁属大陆性半干旱气候,干燥炎热,因此属于高值分布中心[图6(a)]。

图6

图6

1991—2020年新疆伊犁河流域夏季日数(a)、热夜日数(b)空间分布(单位:d)

Fig.6

Spatial distribution of SU25 (a) and TR20 (b) in the Yili River Basin of Xinjiang from 1991 to 2020 (Unit: d)

1991—2020年,伊犁河流域平均TR20为0~2 d,总体呈中心低、西北高的空间分布格局。低值中心集中在尼勒克北部、中部和南部、新源西部、巩留全县、特克斯中部和北部、昭苏东北部,呈闭环形分布;中值区分布较少,主要集中在流域西部、西南部边缘、西北部城镇密集的地区;高值区分布在伊犁河流域西北部(霍尔果斯全市及霍城西北部),霍尔果斯为24 d[图6(b)]。

2.2.2 暖昼日数和暖夜日数空间分布

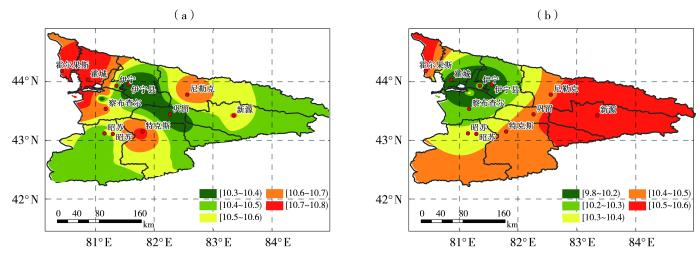

1991—2020年,伊犁河流域平均TX90p和TN90p因气温在昼、夜时段的差异性影响呈现出明显不同的空间分布格局(图7)。平均TX90p整体呈现中心低、西北高的分布特征。伊宁县东南部与巩留西北部地处平原,且位于伊犁河流域的中心区域,属于TX90p的低值区,TX90p分别为10.4 d、10.3 d;中值偏上区占比相对较少,主要分布在伊犁河流域西北部的察布查尔、伊宁西部,以及尼勒克中部、特克斯等地;高值区则集中在霍尔果斯、霍城、察布查尔西北部和特克斯中部,数值为10.7~10.8 d。平均TN90p空间分布以霍城和伊宁市为低值中心,呈环状分布逐渐向四周递增,均值为10.2 d;中值区域占比同样较少,以昭苏为中心呈环状分布;流域东部地区(尼勒克东部、巩留东南部、新源全县)和西北部(霍尔果斯西部)为高值区,达10.5 d。

图7

图7

1991—2020年新疆伊犁河流域暖昼日数(a)、暖夜日数(b)空间分布(单位:d)

Fig.7

Spatial distribution of mean values of TX90p (a) and TN90p (b) in the Yili River Basin of Xinjiang from 1991 to 2020 (Unit: d)

2.2.3 日最高气温极高值和日最低气温极高值空间分布

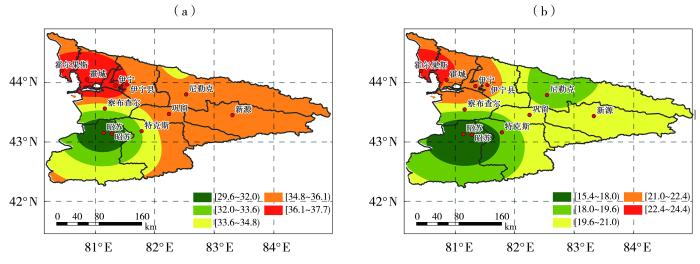

1991—2020年,伊犁河流域TXx空间分布[图8(a)]呈现以昭苏为中心的环状特征,并向北逐渐递增至最高值。TXx最高的区域位于伊犁河流域西北部,包括霍尔果斯、霍城、伊宁、察布查尔北部,其值分别为37.6、37.7、37.2、37.1 ℃;中值偏高的区域分布范围较广,主要集中在流域中东部及西北部部分区域;TXx最低的区域位于昭苏北部,均值为32.0 ℃。平均TNx空间分布[图8(b)]和TXx相似,低值区主要集中在昭苏中北部、特克斯西部及尼勒克中部,均值为18.0 ℃;巩留、新源位于中值区,数值分别为20.8 ℃、20.6 ℃;高值区则分布于霍尔果斯中南部和霍城西部,其中霍尔果斯的TXx为22.4~24.4 ℃。

图8

图8

1991—2020年新疆伊犁河流域日最高气温极高值(a)、日最低气温极高值(b)空间分布(单位:℃)

Fig.8

Spatial distribution of TXx (a) and TNx (b) in the Yili River Basin of Xinjiang from 1991 to 2020 (Unit: ℃)

2.3 日最高气温极高值和日最低气温极高值的EOF分析

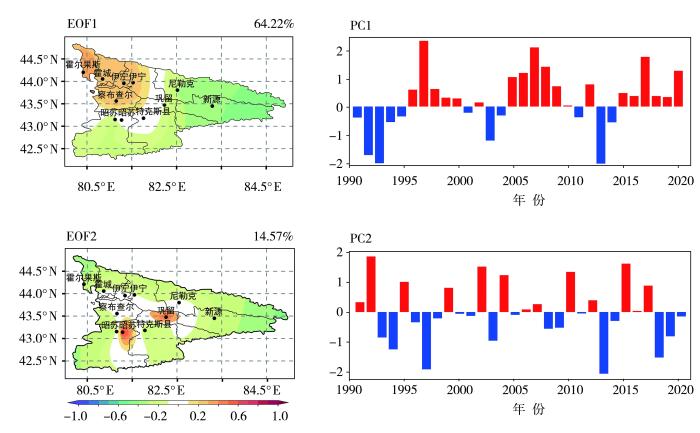

图9为1991—2020年新疆伊犁河流域日最高气温极高值EOF分解的前2个模态空间型及其对应的标准化时间序列。可以看出,第一模态(EOF1)解释了总方差的64.22%,流域主体区域的变化趋势具有一致性(同相),即西北部及中部地区以正位相为主(当主成分时间序列PC1为正时,该区域极端高温指数同步增强),此正位相区域约占流域面积的43%;仅东南部山前地带呈负位相,变化趋势与主体区域相反,这种空间差异与“西北高、东南低”的极端高温指数分布趋势一致。对应的标准化时间序列(PC1)呈现显著的年代际波动:1991—1995年为明显负位相;1996—2000年转为正位相;2000年后以正位相为主,期间伴随小幅波动,负相位明显减少,这与2015年后极端高温加速增长的整体趋势高度吻合。

图9

图9

1991—2020年新疆伊犁河流域日最高气温极高值EOF分解的前2个模态空间型及其对应的标准化时间序列

Fig.9

The first two modal spatial patterns and their corresponding standardized time series of the EOF decomposition of TXx in the Yili River Basin of Xinjiang during 1991-2020

第二模态(EOF2)解释14.57%的方差,结合站点数据,地形梯度大的区域TXx均值显著低于低海拔河谷区,且两者年际变化呈反位相,反映局部地形对高温空间分异的影响,说明空间模态体现地形动力-热力耦合特征。其时间序列(PC2)表现为不规则波动,2000年前以负位相为主,2000—2020年负正交替。PC2趋势与空间上地形梯度导致的区域差异随时间的变化特征相呼应,体现小尺度因素作用的不确定性。

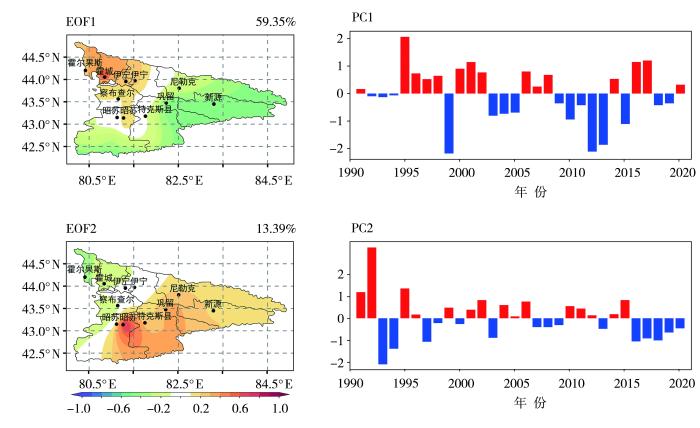

图10为1991—2020年新疆伊犁河流域日最低气温极高值EOF分解的前2个模态空间型及其对应的标准化时间序列。可以看出,第一模态(EOF1)总方差贡献为59.35%,空间分布呈西北—东南偶极型异常,西北部及中部为相对高值区,东南部为相对低值区,这与TNx“西北高、东南低”的空间分布一致。主成分标准化时间序列(PC1)呈现显著的年代际转型,1991—1994年在零线附近小幅波动,1995—1998年持续正位相,2000—2015年以负位相为主,2016—2020年快速回升至强正位相,这与2015年后TNx加速增长的趋势同步,且正位相时西北部高值区增幅更明显。

图10

图10

1991—2020年新疆伊犁河流域日最低气温极高值EOF分解的前2个模态空间型及其对应的标准化时间序列

Fig.10

The first two modal spatial patterns and their corresponding standardized time series of the EOF decomposition of TNx in the Yili River Basin during 1991-2020

第二模态(EOF2)解释13.39%的方差,空间结构表现为地形高度梯度响应型,地形梯度显著区域与河谷盆地呈反位相变化。站点观测显示,高海拔地区TNx均值远低于低海拔河谷,且其变化幅度随海拔升高而降低。其标准化时间序列(PC2)的波动特征与空间上地形相关的区域差异随时间的演变相对应,1991—2000年波动幅度较大,2001—2010年波动趋于平稳,2011—2020年逐渐以负位相为主,某些年份的异常波动可能与特定气候事件或环流系统导致的河谷区夜间增温有关。

3 结论与讨论

近年来,新疆地区频繁遭遇极端高温的袭击,这对人体健康构成严重威胁,限制经济增长,并对当地居民的生产和生活以及社会发展造成了深远的影响。本文基于伊犁河流域11个气象站1991—2020年逐日气温数据,系统揭示这一生态脆弱区极端高温的时空分异规律,为气候变化背景下伊犁河流域的可持续发展提供科学支撑,得到以下主要结论。

(1)1991—2020年新疆伊犁河流域6个极端高温指数均呈显著增长趋势,且表现出明显的阶段性变化,2015年所有极端高温指数进入加速增长阶段。夏季日数(SU25)、暖昼日数(TX90p)、日最高气温极高值(TXx)和日最低气温极高值(TNx)分别于1996年、2000年、2001年和2004年发生突变。

(2)伊犁河流域大部分极端高温指数空间分布呈现“西北高、东南低”的变化趋势,地形对高温空间分异影响显著。西北部河谷区(霍尔果斯、霍城)为极端高温高值中心,极端高温指数均表现为区域高值;东南部山区(昭苏东北部、特克斯中部)受地形降温作用形成稳定低值中心,各指数值显著低于西北部。

(3)由EOF分解得到TXx、TNx的第一模态表现为全域一致性增温(方差贡献率分别为64.22%、59.35%);第二模态(方差贡献率分别为14.57%、13.39%)反映地形梯度响应,西北山地与东南河谷呈反位相变化。2015年后主成分时间系数呈现趋势转折,反映全流域极端高温以整体增强为主要特征,局部区域存在异质性响应。

影响陆地生态系统最主要的极端天气气候事件是高温热浪,我国生态脆弱区的热浪频次总体呈增加趋势,尤以北方生态脆弱区为主,其变化特征在20世纪90年代中期前后增速较快(尹德震等,2022,刘心洁和聂道洋,2024)。新疆伊犁河流域位于干旱半干旱区域,气候湿润,生态环境较稳定,但受气候变暖的影响,该区域气温呈明显的不稳定性,通过分析伊犁河流域极端高温的变化得出,1991—2020年其年际变化呈增加趋势,突变年份出现在20世纪90年代前后。当今极端天气的高发、突发、并发已成为全国各地面临的普遍性问题。即使采取节能减排行动,气候仍将变暖,只能减缓其上升速度,未来气候变化与自然灾害仍不可避免(Zhai et al., 2023;唐懿等,2022)。因此,未来还需充分考虑气候影响因素,重视生态环境下极端气候事件的影响,为提升气候风险防控能力和气候韧性,以确保社会可持续发展。

参考文献

新疆塔城地区极端气温变化特征及其影响因子分析

[J].利用塔城地区7个国家气象观测站1961—2018年逐日气温资料,选用国际通用的10个极端气温指数,分析塔城地区极端气温的时空变化特征及其影响因子。结果表明:(1) 塔城地区极端气温指数暖化趋势明显,最低气温极低值以0.97 ℃·(10a)<sup>-1</sup>的倾向率显著升高,最高气温极高值以0.09 ℃·(10a)<sup>-1</sup>的倾向率不显著升高;冷昼、冷夜、霜冻、冰冻日数分别以1.75、5.24、4.07、1.84 d·(10a)<sup>-1</sup>的趋势减少,暖昼、暖夜、夏季、热夜日数分别以1.79、5.89、2.18、2.08 d·(10a)<sup>-1</sup>的趋势显著增加;选取的10个极端气温指数未来变化趋势均与过去58 a趋势相同,且持续性较强。(2) 冷指数与暖指数变幅表现出明显的不对称性,最低气温极低值变幅大于最高气温极高值,夜指数的变幅大于昼指数;大部分极端气温指数表现为地区北部的变暖幅度大于地区南部。(3) 最低气温极低值、冷昼、冷夜在20世纪80年代初期发生暖突变;暖昼、暖夜、夏季、热夜、霜冻在90年代中期发生暖突变。(4) 整体上来看,大气环流变化对冷指数的影响高于暖指数,其中冷昼、冷夜、霜冻、冰冻日数与冬季北半球、亚洲极涡面积指数正相关,与太平洋、北美、大西洋欧洲区极涡面积及欧亚、亚洲经向环流指数正相关,与欧亚、亚洲纬向环流、西藏高原指数负相关;暖昼、暖夜、夏季、热夜日数与夏季北半球、西太平洋副热带高压面积及西藏高原指数正相关。(5) 冷、暖指数受大西洋、热带太平洋地区海表温度变化的影响存在差异;夜指数比昼指数对海表温度的响应更明显。

基于ArcGIS的克里金插值方法及其应用

[J].随着GIS和计算机技术的发展以及对空间数据高质量的要求,空间数据插值已经受到人们的高度重视。地统计分析方法作为空间统计学的一个重要分支已被广泛应用于许多领域。ArcGIS软件的地统计分析扩展模块是一个功能强大、简单易用的数据分析与表面建模工具。介绍了地统计学的概念和克里格插值的原理及步骤,从地统计学的角度出发,借助ArcGIS软件的GA功能,针对实验区域高程点数据进行实验分析,介绍了GA模块中克里格插值法的应用,给出了克里格插值方法的精度分析及该方法的应用优势。

近62年我国极端高温事件的时空变化特征

[J].利用1961 -2022年全国664个地面观测站的逐日最高气温资料, 系统分析了全国和各分区极端高温事件及其起讫日期的时空分布及演变特征。结果表明, 我国有近9成极端高温事件集中在夏季, 其中出现在7月的极端高温事件占全年总数的39.3%。全国极端高温事件在近62年迅速增加, 极端高温日数和高温极值在9成以上的站点监测到增加趋势。极端高温事件在高海拔地区的增加更为明显, 青藏地区的极端高温日数每10年增加2.9天, 高温极值增幅为0.34 ℃·(10a)<sup>-1</sup>。极端高温事件开始日期和结束日期在全国大部分站点分别呈现出明显的提前和推迟趋势, 受起讫日期的反向变化影响, 极端高温事件持续期的增加趋势更为突出。西南地区是各分区中极端高温事件持续期增加最快的地区, 其增加速度达10.8 d·(10a)<sup>-1</sup>。长时间维持的连续性极端高温过程对人民生产生活造成严重威胁, 进入21世纪以来, 连续性极端高温过程在我国呈现出高发态势。华南和西南地区的连续性极端高温过程的增加较为明显, 其中华南地区的连续性极端高温过程频次和累积日数每10年分别增加0.5次和2.5天, 均为各分区中最高。

基于EOF的1951—2020年东亚季风区降水特征及其对夏季风不同配置的响应研究

[J].东亚季风区夏季降水受季风影响显著, 不同季风配置通过影响区域水汽输送, 在东亚季风区形成不同的降水格局, 降水格局的变化容易引起旱涝灾害的发生。本文基于经验正交函数(EOF)分析, 利用全球降水气候中心(GPCC)降水资料、 美国国家环境预测中心/大气研究中心(NCEP/NCAR)再分析资料和不同夏季风指数, 分析了1951 -2020年东亚季风区夏季降水格局, 进一步结合相关分析、 水汽通量分析等, 研究了4种夏季风强弱不同配置对东亚季风区夏季降水的影响。结果表明: (1)1951 -2020年东亚季风区降水经历了先减少后增加的变化。EOF分析较好地展现了东亚季风区夏季降水的时空分布, 东亚季风区夏季降水主要表现为南北向“-、 +、 -”的三极型分布与南北方降水反相变化的偶极型特征; 东亚季风区夏季降水异常主要发生在三极型降水结构的相位转换上, 其次是偶极型的相位转换; (2)东亚季风区夏季降水异常是东亚季风、 南亚季风、 西风环流以及西太平洋季风等系统共同作用的结果。导致东亚季风区降水异常增加(减少)的季风配置主要为配置1: 西太平洋季风强, 东亚季风和西风弱(配置2: 西风强, 东亚季风和南亚季风弱); (3)配置1时, 西太副高偏南偏西, 中高纬形成西风槽, 季风区南方季风较强, 容易通过切变线以及抬升作用在季风区中部形成降水, 导致异常降水增加, 配置2时, 西风强劲, 南方水汽动力不足, 无法深入大陆, 造成异常降水减少。本文研究结果为气候变化背景下, 探究东亚季风区异常降水机理提供理论基础, 也为应对区域极端降水事件以及旱涝灾害防治工作提供重要的科学参考依据。

1961—2010年西北地区极端气候事件变化特征

[J].利用1961~2010年西北地区131个气象站的逐日平均气温、最高和最低气温及逐日降水资料,分析了西北地区极端气候事件的变化趋势及空间分布特征。结果表明:气候变暖背景下,西北地区近50 a来气温整体呈增加趋势,极端高温事件增多,极端低温事件减少;降水量呈微弱的增加趋势,极端降水事件增多;极端高温日数分别在1982年和1996年发生转折,95%、99%极端低温日数均在1980年前后发生突变,95%、99%极端降水日数分别在2000年和1980年出现转折,这与气温和降水的变化趋势一致。极端低温日数减少的幅度大于极端高温日数增加的幅度,表明气温日较差呈减小趋势,存在非对称性增温特征。空间上,增温率大的区域其极端高温日数增加,极端低温日数显著减少;95%、99%极端降水日数增率大的区域多位于降水量倾向率较高的地区。

2021年夏季中国气候异常特征及主要气象灾害

[J].利用1961—2021年中国区域2400余站地面气象观测资料,根据2019年中国气象局发布的《区域性重要过程监测和评价业务规定》,对2021年夏季中国气候基本概况及主要气象灾害进行全面分析。结果表明:(1)2021年夏季,平均气温较常年同期偏高,平均降水量较常年同期偏多;由于北方雨季开始时间偏早、强度偏强,南方雨季开始时间偏晚、强度偏弱,以及台风登陆个数偏少等原因,多雨区主要集中在北方。(2)2021年夏季,中国气候状况总体偏差,气象灾害形势复杂严峻,极端天气气候复合事件多发,以洪涝、高温、干旱灾害为主,且阶段性和区域性特征显著。其中,区域性暴雨过程较常年同期偏少4.9次,但极端性强,华北、黄淮、江汉等地相继遭受严重暴雨洪涝灾害;阶段性区域高温天气多发,区域性高温过程较常年同期偏多3.4次,主要影响黄淮、江南、华南、西北地区东部及内蒙古西部、新疆南部等地;南、北方气象干旱并发,区域性、阶段性、复合性明显,区域性干旱过程较常年同期偏多1.1次,华南、西北地区高温干旱复合发展。

基于PRISM的贺兰山东麓银川段晚霜冻期间日最低气温空间插值研究

[J].贺兰山东麓春季气温起伏大,酿酒葡萄易遭受晚霜冻影响,农业气象服务工作中越来越迫切需要针对酿酒葡萄种植区域复杂地形进行日最低气温的精确插值,坡面回归方程插值模型(Parameter-elevation Regression on Independent Slopes Model,PRISM)一定程度上满足了这种需求。基于2022—2023年银川市269个气象站的日最低气温和高程数据,利用PRISM对贺兰山东麓银川段酿酒葡萄晚霜冻期间的日最低气温进行插值;为验证PRISM插值的适用性,选取银川市酿酒葡萄种植区、贺兰山东麓银川段沿山附近区域、银川平缓区域的气象站作为验证站,使用反距离加权法(Inverse Distance Weighted,IDW)、样条函数法(Spline)、普通克里金法(Ordinary Kriging,OK)3种常用的插值方法作为对比。结果表明:酿酒葡萄种植区插值效果PRISM最好,然后依次是IDW、Spline,OK最差;贺兰山东麓沿山区域插值效果PRISM最好,接着依次是IDW、OK、Spline;平缓地区PRISM的插值效果较差;综合3个区域的插值效果PRISM最好,接着是IDW、OK、Spline。PRISM在贺兰山东麓银川段晚霜冻期间日最低气温插值的适用性最好。

1981—2019年新疆区域性高温天气过程时空特征及其环流分型

[J].利用1981—2019年5—9月新疆105个国家基本气象站日最高气温观测资料及美国国家环境预报中心和大气研究中心(National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research,NCEP/NCAR)逐日再分析资料,分析新疆区域性高温天气过程的时空变化特征及环流形势。结果表明:(1)1981—2019年新疆共出现100次区域性高温天气过程,主要发生在6—8月,其中7月最多、8月次之、6月最少;区域性高温天气过程主要出现在伊犁河谷平原地区、北疆准噶尔盆地南缘、南疆塔里木盆地及东疆平原地区。(2)进入21世纪后,新疆高温天气过程发生次数呈增加趋势,强度明显增强;过程开始时间有提前趋势,结束时间有推后趋势;过程累计日数则呈现“增加、减少、增加”的阶段性变化趋势。(3)造成新疆区域性高温天气过程的500 hPa环流形势主要分为4类,分别为伊朗副高东伸型(占54.0%)、叠加型(占32.0%)、新疆脊型(占12.0%)、西太副高西伸型(占2.0%)。

近60 a中国极端天气气候事件变化趋势及2023年特征分析

[J].对不同区域极端天气气候事件变化规律的研究,有助于提高我国防灾减灾能力和有效应对气候变化风险。利用我国均一化的2 254个气象观测站逐日观测资料,分析评估近60 a和2023年我国及其各区域(未包含港澳台地区)发生的极端高温、极端低温、极端干旱、极端降水和极端台风等极端天气气候事件(简称“极端事件”)的时空特征。结果表明,1961年以来,我国极端事件总体呈下降趋势,其中1970—1990年代初下降趋势明显,1990年代后期以来增加趋势明显;极端高温事件呈显著增加趋势,进入21世纪后增加趋势更加明显;极端低温事件呈减少趋势;极端降水事件总体呈增加趋势;极端干旱事件呈下降趋势且阶段性特征明显;近60 a来受台风影响出现的极端风速和降水事件呈减少趋势,主要由极端台风风速事件减少造成,而极端台风降水事件呈缓慢上升趋势。2023年我国极端事件每站平均发生139次,比气候平均值偏多28.3%。其中,极端高温事件平均发生79次(偏多76.8%),为1961年以来历史最多年;极端低温事件平均发生20次(偏少23.8%);极端降水事件平均发生14次,极端干旱事件平均发生26次,都接近常年平均值;极端台风事件平均发生0.41次(偏多4.2%),主要以极端台风降水事件为主。2023年极端事件主要出现在西南地区、江南西部、华南西部、西北地区中部和北部、内蒙西部、京津冀等地,其中四川东部、贵州南部、甘肃西部、内蒙西部等地超过200次。极端事件增多的主要原因是极端高温事件和极端干旱事件增多。综合等级指数分析表明,极端事件高危险区域主要位于南方地区,特别是东南沿海地区,近60 a综合等级指数增加的区域主要位于西南地区到东北地区南部这个过渡带上。2023年高危险区域主要出现在西南地区和西北地区中北部。

西北地区气候暖湿化增强东扩特征及其形成机制与重要环境影响

[J].西北地区地处欧亚大陆腹地,水汽来源匮乏,干旱是其主要气候特征。近年来随着区域降水的不断增加,中国西北暖湿化问题引起国际及国内相关领域科学家和社会各界的广泛关注。为了揭示中国西北气候暖湿化增强东扩特征与形成机制及其重要环境效应,科学回应社会关切,研究团队利用多源融合数据,从多尺度、多维度对中国西北暖湿化问题开展全面深入研究,发现了西北湿化趋势具有显著的非线性增强特征,且湿化正在向东扩展,本世纪内西北仍维持暖湿趋势,明确了西北陆面蒸散对气候变暖具有特殊的负反馈机制,揭示了西北湿化趋势受多因子综合驱动机制;评估了西北暖湿化对区域生态环境、水资源、农业生产和粮食安全的重要影响及其互馈效应;提出了应对西北暖湿化的技术对策,形成了“西北地区气候暖湿化增强东扩特征及其形成机制与重要环境影响”系列研究成果。基于研究的重大决策咨询报告为新时代西部大开发和黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略发挥了重要决策支撑,成果也受到国际学界广泛关注,并入选2022年度“中国生态环境十大科技进展”。

Future extreme events in European climate: An exploration of regional climate model projections

[J].

Dynamics of temperature and precipitation extremes and their spatial variation in the arid region of northwest China

[J].

A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data

[J].

From climates multiple to climate singular: Maintaining policy-relevance in the IPCC synthesis report

[J].

Assessment of the potential impacts of climate changes on Syr Darya watershed: A hybrid ensemble analysis method

[J].

Spatial and temporal characteristics of heavy precipitation events over Canada

[J].

Spatial variations of extreme precipitation events and attribution analysis in the main water resource area of the Belt and Road Initiative

[J].