0 引言

在气候变暖大背景下,全球范围内极端高温事件的发生频率不断上升(秦大河等,2007; Habeeb et al.,2015;IPCC,2021)。极端高温事件往往会对人体健康、农业生产、社会经济造成严重威胁(Bastos et al.,2014;Gu et al.,2016)。21世纪以来,中国区域内发生的极端高温事件明显增多,2013年和2022年夏季中国南方地区都发生了大范围的极端高温,引起电力短缺、森林火灾、用水困难等一系列问题,对社会经济造成重大损失(罗伯良和李易芝,2014;Sun et al.,2014;赵军平等,2016;林纾等,2022;孙博等,2023;Yin et al.,2023;周秋雪等,2024)。

研究发现,西太平洋副热带高压(简称“西太副高”)、南亚高压和东亚副热带西风急流共同影响中国南方地区的温度变化(Chen and Lu,2015;岳岩裕等,2018;Zhu et al.,2020;郝立生等,2022;He et al.,2023;Zhang et al.,2023;孙蕊等,2023)。当西太副高加强西伸时,中国南方地区受到异常下沉运动控制引起绝热增温,同时云量减少导致到达地面的短波辐射增加,使得该地区温度升高(Deng et al.,2019;贾子康等,2020;Zhu et al.,2020)。杨涵洧和封国林(2016)研究指出,东亚副热带西风急流的位置偏北和西太副高的持续偏强西伸共同导致了2013年夏季中国南方极端高温事件的发生。中纬度的遥相关波列也与中国南方高温密切相关,Wang等(2023)研究发现极端异常的中纬度丝绸之路遥相关波列和巴基斯坦极端降水相关的非绝热加热造成了2022年夏季长江流域上空反气旋环流异常的持续维持,并引起该区域极端高温的发生。尹泽疆等(2023)指出英国-鄂霍茨克海走廊型遥相关的正位相引起了长江中下游地区的异常下沉运动,有利于2022年该区域极端高温事件的形成。同时,北大西洋涛动的负位相可以通过欧亚纬向波列影响东亚大气环流,进而会造成长江流域的极端高温事件(Sun,2012)。

浙江省地处中国南方地区东部,经济发达,人口密集,是重要的工农业生产中心。在全球变暖和城市化影响下近年来频繁遭受极端高温事件的影响,其中杭州成为了新一代“四大火炉”之一。2013年和2022年夏季浙江省先后经历了两次极端高温事件,而在2024年7—9月,浙江省又一次发生了持续极端高温事件,全省超过60%的国家级气象站日最高气温超过40 ℃。尽管之前的研究已经指出了2013年和2022年浙江省高温事件的可能成因(王羱等,2015;郝立生等,2022;林纾等,2022;Yin et al.,2023),但2024年极端高温事件影响范围广,持续时间长,有必要对其进行全面分析,探究高温演变特征及成因。本文从这次持续性极端高温事件的时空分布特征和极端性,以及大气环流、海温和影响台风等多角度探究此次极端高温事件的成因,以期为增强浙江省极端高温预警服务水平提供科学参考。

1 数据和方法

观测资料为浙江省气象局67个气象站的日最高气温和日平均气温,采用双线性插值方法将其插值到空间分辨率为0.25°×0.25°的格点上。由于站点数据并不均匀,因此高温面积由中国气象局高分辨率陆面数据同化系统(High Resolution China Meteorological Administration Land Data Assimilation System,HRCLDAS)(韩帅等, 2018)的日最高气温(空间分辨率为0.01°×0.01°)计算得到。逐月再分析资料取自欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)提供的第五代大气再分析资料(ERA5)(Hersbach et al.,2020),空间分辨率为0.25°×0.25°。海温资料来自美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)提供的第五代扩展重建海表面温度(ERSST v5)(Huang et al.,2017),空间分辨率为2°×2°。资料选取时段为1980—2024年,气候平均态选1991—2020年时段。所有数据在进行相关和回归计算时去除了线性趋势以消除全球变暖影响。

根据中国气象局规定,当日最高气温≥35 ℃时记为一个高温日,同时可以根据当地天气气候状况调整温度阈值,研究表明35 ℃适用于长三角地区的高温研究(马浩等,2020),故采用这一定义方法识别高温日。为了定量描述西太副高和南亚高压的变化,采用国家气候中心发布的西太副高强度指数,定义南亚高压关键区(20°N—40°N,60°E—90°E)范围内区域平均的100 hPa位势高度为南亚高压强度指数。采用合成、回归和相关分析探究浙江省极端高温相关的物理机制,显著性检验方法均采用Student’s t检验。

2 结果分析

2.1 极端高温的时空分布特征

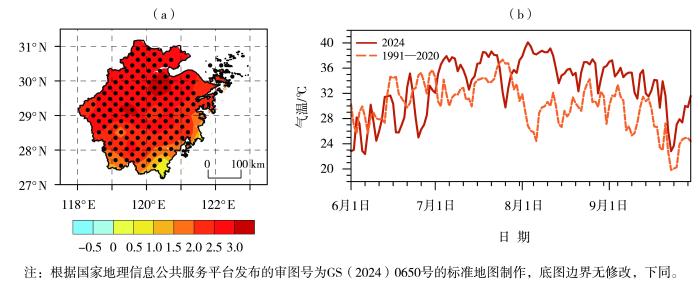

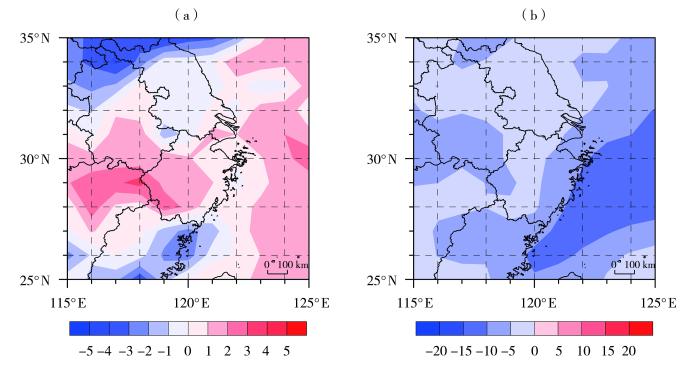

2024年7月4日浙江出梅后,高温晴热天气迅速形成并持续发展,40 ℃以上高温覆盖范围广、持续时间长、极端性显著。2024年7—9月,浙江省平均气温29.6 ℃,较常年同期异常偏高2.0 ℃以上,创历史同期新高。其间,省气象台累计发布高温预警32次,充分说明了本次高温过程的历史罕见性。从空间分布特征[图1(a)]来看,浙北地区是气温距平高值区,偏高3 ℃左右,浙西和沿海地区偏高2 ℃左右,温州南部地区偏高1 ℃左右。浙江省内大部分格点超过1991—2020年日平均气温的第90百分位数,体现出此次高温事件的极端性。2024年6—9月的逐日最高气温演变[图1(b)]显示,7月1日起全省日最高气温明显高于1991—2020年多年平均值,虽受7月19日副热带高压减弱及7月24—27日超强台风“格美”影响出现短暂降温,但高温态势在系统影响减弱后迅速重建,特别是8月3日高温强度达到过程峰值,全省38个国家气象站日最高气温超过40 ℃,其中23站超过41 ℃,8站达42 ℃以上,高温覆盖面积9.43万km2,超越2022年历史极值记录。直至9月中下旬,受台风“普拉桑”影响,高温才得以缓解。

图1

图1

2024年7—9月浙江气温距平(a,单位:℃)及6—9月浙江省日最高气温逐日演变(b)(打点区域表示2024年异常值超过1991—2020年第90百分位数)

Fig.1

The temperature anomalies during July-September in 2024 (a, Unit: ℃) and the evolution of daily maximum temperature during June-September in 2024 (b) in Zhejiang Province (The dotted areas indicate that the outliers in 2024 exceeded the 90th percentile during 1991-2020)

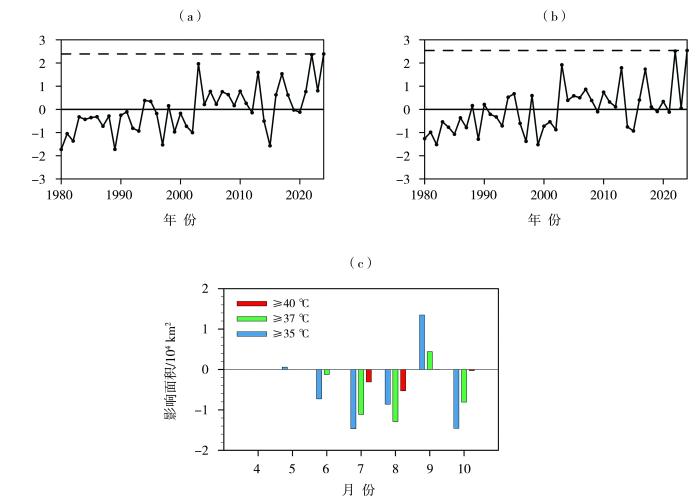

2024年7—9月,浙江省最高气温整体呈现“内陆强、沿海弱,平原高、山区低”的特征,内陆平原和盆地大部日最高气温突破40.0 ℃,沿海地区为35.0~38.0 ℃;全省平均日最高气温达34.8 ℃,较常年同期偏高2.8 ℃[图2(a)],与2022年同期相当,显著高于2013年的历史第三高温(34.3 ℃)。全省60%以上国家站日最高气温突破40.0 ℃,16%的国家站日最高气温超过42.0 ℃,建德、义乌和丽水站日最高气温达42.8 ℃,杭州站以41.9 ℃的极值刷新2022年历史纪录。全省平均高温日数达46 d,与2022年高温日数基本一致[图2(b)],相比常年同期偏多25 d,包括杭州、丽水在内的8个国家站出现连续25 d以上的高温日。基于广义极值分布和极大似然估计方法计算此次极端高温事件的重现期,结果显示,2024年7—9月浙江省平均温度29.6 ℃的重现期为82 a一遇,气候异常凸显。值得注意的是,2022年与2024年相继发生极端高温事件,但两者存在显著的时空差异。利用HRCLDAS数据计算了2024年和2022年浙江省不同高温等级影响面积的逐月差值[图2(c)],可以看到,2022年的浙江省高温在6月就已经开始发展,而2024年梅雨期的强降水使得全省高温7月才开始发展,但总体的高温面积还是小于2022年。2024年7月浙江省大于35 ℃的高温面积相较于2022年偏少1.4万km2,大于37 ℃的高温面积偏少1.1万km2,大于40 ℃的高温面积则偏少0.3万km2;8月高温面积也同样小于2022年,其中大于37 ℃的高温面积差异最大,2024年相比2022年偏少1.3万km2。不同的是2024年的高温一直延续到9月,大于35 ℃和37 ℃等级的高温面积较2022年同期分别反超1.4×104、0.4×104 km2,呈现“前缓后强”的演变特征。

图2

图2

1980—2024年浙江省7—9月平均日最高气温(a)和高温日数(b)的标准化时间序列(虚线表示2024年异常值)及2024年和2022年不同高温等级影响面积差值的逐月分布(c)

Fig.2

Normalized time series of July‒September daily mean maximum temperature (a) and high-temperature days (b) during 1980-2024 (Dashed lines denote anomalies in 2024), and the monthly distribution of differences of area influenced by high temperature with different levels between 2024 and 2022 (c) in Zhejiang Province

2.2 极端高温成因

2.2.1 大气环流异常

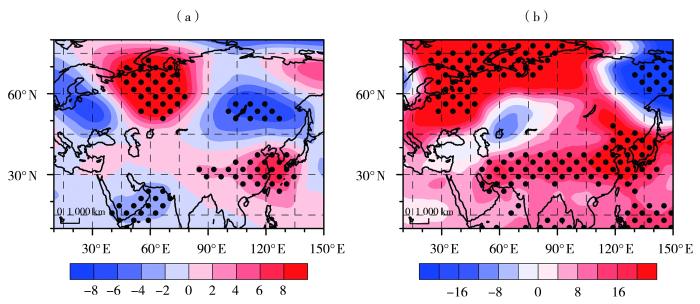

因为浙江省区域平均高温日数对极端高温变化具有显著的指示意义,故将历史同期(1980—2023年7—9月)500 hPa位势高度对高温日数序列作回归,重构环流异常场,分析影响浙江省7—9月极端高温事件的典型环流特征,认识2024年7—9月极端高温事件的动力成因。当浙江省极端高温发生时,东亚至西北太平洋一带存在500 hPa位势高度正异常[图3(a)],该异常模态表明西太副高加强西伸,与前人对2013年和2022年浙江省高温成因的研究结果相一致(杨涵洧和封国林,2016;郝立生等,2022;孙博等,2023),进一步验证了西太副高对浙江省极端高温的调控作用。2024年7—9月500 hPa位势高度异常和1980—2023年同期浙江省高温日数的回归结果较一致,如图3(b)所示,位势高度正距平同样控制着西北太平洋地区,反映了西太副高在2024年的影响范围显著扩大。因此,从浙江省高温日数回归的环流场异常与2024年的环流场距平分布都可以发现西太副高是造成2024年浙江省7—9月极端高温事件发生的直接驱动因子。

图3

图3

1980—2023年7—9月浙江省高温日数回归的500 hPa位势高度距平(a,打点区表示置信水平为90%),2024年7—9月500 hPa位势高度距平(b,打点区表示超过1991—2020年第90百分位数)(单位:gpm)

Fig.3

The 500 hPa geopotential height anomaly regressed by high-temperature days from July to September during 1980-2023 in Zhejiang Province (a, the dotted area indicates a confidence level of 90%), and the 500 hPa geopotential height anomaly from July to September 2024 (b, the dotted area exceeding the 90th percentile during 1991-2020) (Unit: gpm)

除了西太副高主导作用外,相关研究(胡景高等,2010;Wei et al.,2019;Zhang et al., 2021)也指出南亚高压对中国东部夏季气候异常有重要影响,并且南亚高压和西太副高之间存在密切联系。在气候态上,西太副高和南亚高压的脊点分别位于140°E和100°E左右,但2024年7—9月二者呈现明显的相向位移特征,西太副高明显西伸加强,其西伸脊点位于90°E附近[图4(a)],并且其强度指数和气候平均态的偏差达到3.5倍标准差;南亚高压的强度也明显增强,相应的强度指数较常年同期偏差达到2.6倍标准差,其脊点东进至150°E[图4(b)]。二者“西伸-东扩”的耦合模态与东亚气候存在动力学关联(Ning et al.,2017),研究表明当南亚高压增强偏东时,可以引起东亚西风急流的北抬(Zhang et al.,2021),而2024年200 hPa纬向风的合成结果正是如此,东风异常控制着30°N左右的东亚地区,西风异常则出现在45°N左右[图4(c)],与1980—2023年浙江省高温日数回归的7—9月200 hPa纬向风距平分布[图4(d)]基本一致。

图4

图4

2024年7—9月和气候平均态500 hPa位势高度5 880 gpm等值线(a)与同期100 hPa位势高度16 760 gpm等值线(b),2024年7—9月的200 hPa纬向风距平(c,单位:m·s-1;打点区表示超过1991—2020年第90百分位数),1980—2023年7—9月浙江省高温日数回归的200 hPa纬向风距平(d,单位:m·s-1;打点区表示置信水平为90%)

Fig.4

The 500 hPa geopotential height contour of 5 880 gpm (a) and the 100 hPa geopotential height contour of 16 760 gpm (b) during July‒September in 2024 and the climatological mean states, the anomalies of 200 hPa zonal wind during July-September in 2024 (c, Unit: m·s-1; the dotted area exceeding the 90th percentile during 1991-2020), and the July-September 200 hPa zonal wind regressed with the high-temperature days in Zhejiang Province during 1980-2023 (d, Unit: m·s-1; the dotted area indicates a confidence level of 90%)

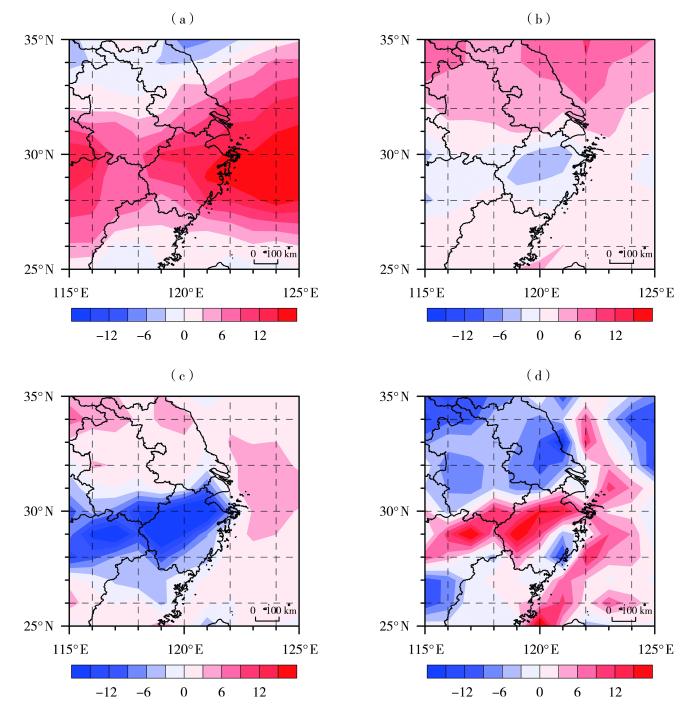

在西太副高西伸和南亚高压东进的共同影响下,浙江地区受到异常下沉运动控制[图5(a)],下沉运动不利于云系发展,总云量呈负距平[图5(b)]。当云量减少时,能够穿过云层到达地面的太阳辐射会相应增加[图6(a)],而当地面吸收的太阳辐射增加时,其向外发射的向上长波辐射也会相应增加,同时由于云量较少,云层的保温作用较差,云层反射的向下长波辐射减少,使得浙江地区向上的净长波辐射增加[图6(b)],而这是近地表大气的主要热源,有利于极端高温的发生。此外,2024年浙江地区的地表向上潜热通量减少[图6(d)],不利于地面气温的升高,但是该地区地表向上感热通量显著增加[图6(c)],意味着近地表大气从地表吸收热量,进一步加剧了浙江省高温的严重程度。周边地区的向下长波辐射增加[图6(b)],辐射冷却作用减弱,防止热量耗散,同时地表向上释放的潜热通量增加[图6(d)],也有利于周边地区气温增加。

图5

图5

2024年7—9月500 hPa垂直速度距平(a,单位:Pa·s-1)和总云量距平(b,单位:%)

Fig.5

The 500 hPa vertical velocity (a, Unit: Pa·s-1) and total cloud cover (b, Unit: %) anomalies during July‒September in 2024

图6

图6

2024年7—9月的地表净短波辐射(a)、地表净长波辐射(b)、地表感热通量(c)和地表潜热通量(d)距平(单位:W·m-2)

Fig.6

The surface net shortwave radiation (a), net longwave radiation (b), sensible heat flux (c) and latent heat flux (d) anomalies during July‒September in 2024 (Unit: W·m-2)

2.2.2 北大西洋海温的作用

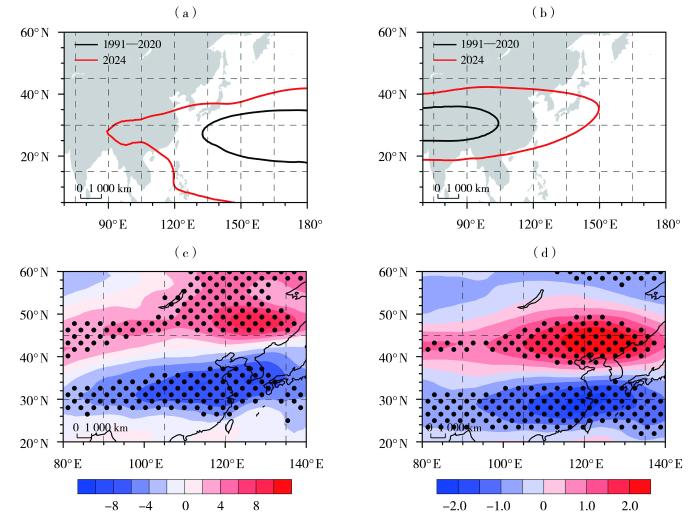

前人对2022年夏季浙江省高温成因开展了大量研究,发现此次高温的发生主要与中部型拉尼娜型海温异常、青藏高原上空东风异常以及巴基斯坦破纪录极端降水有关(He et al.,2023;Tang et al.,2023;Fu et al.,2024;Hu et al.,2024),那么造成2024年7—9月浙江省极端高温的外强迫因子是什么呢?研究发现,2024年热带太平洋的海温异常并不显著,而北大西洋海温则显著偏暖,同时相关研究表明北大西洋海温对中国区域的高温事件有显著影响(关惠戈和余锦华,2014;郝立生等,2022;Chen et al.,2025),因此接下来将探究北大西洋暖海温在2024年7—9月浙江省极端高温事件中所起到的作用。

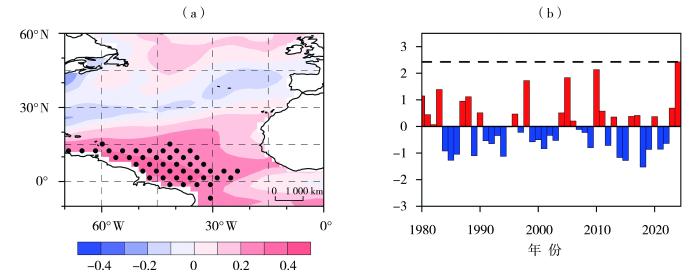

如图7(a)所示,浙江省7—9月高温日数序列与前期4—6月热带北大西洋海温呈显著正相关关系,即当前期热带大西洋海温偏高时,浙江地区更容易发生高温天气。因此定义热带大西洋地区(0°—15°N,65°W—30°W)区域平均海温的标准化时间序列作为热带大西洋海温指数,发现该指数与浙江省7—9月高温日数时间序列的相关系数为0.39,通过99%置信水平的显著性检验,其与日最高气温时间序列的相关系数也达到0.33,通过95%置信水平的显著性检验。此外,从1980—2024年热带大西洋海温指数的时间序列[图7(b)]中也可以看到,2024年4—6月热带大西洋海温相较气候平均态偏差达到2.4倍标准差,为自1980年以来最高值,与2024年浙江省极端高温的严重程度相一致,说明前期4—6月热带大西洋海温偏暖可能是导致此次极端高温事件发生的外强迫因子之一。

图7

图7

1980—2023年7—9月浙江省高温日数和4—6月海温的相关系数分布(a,打点区表示置信水平为90%)及1980—2024年4—6月大西洋海温指数序列(b,虚线为2024年异常值)

Fig.7

Correlations of April-June sea surface temperature with the July-September high-temperature days in Zhejiang Province during 1980-2023 (a, the dotted area indicates a confidence level of 90%) and the time series of the Atlantic sea surface temperature index during 1980-2024 (b, the dashed line denotes the anomaly in 2024)

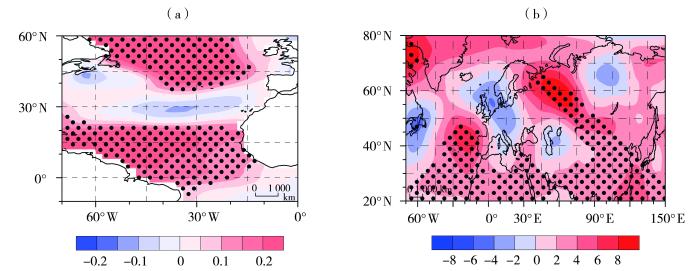

鉴于海温变化具有较强的持续性,前期热带大西洋海温的暖异常信号可能通过海温记忆效应持续到7—9月,利用1980—2023年4—6月热带大西洋海温指数回归7—9月的北大西洋海温异常分布,结果表明前期(4—6月)热带大西洋海温正异常能够显著延续至7—9月[图8(a)],并在中纬度北大西洋诱发海温负异常,而在中高纬北大西洋引发海温正异常,从而形成典型的三极子型海温异常模态。已有大量研究证实,北大西洋三极子型海温异常可以通过激发大气遥相关波列影响中国东部气候异常(袁媛等,2018;Xu et al.,2023;陈笑笑等,2024;蒋圆圆等,2024)。此外,浙江省7—9月高温日数序列和同期北大西洋海温的相关分布也呈现三极子型特征(图略)。基于此,进一步利用热带大西洋海温指数与500 hPa位势高度异常进行回归分析[图8(b)],结果显示,热带大西洋暖海温异常与从北大西洋延伸到东亚地区的遥相关波列密切相关,位势高度异常的空间分布与2024年的合成结果高度一致[图3(b)]。受该波列影响,东亚至北太平洋地区普遍表现为位势高度正距平,表明西太副高的显著增强。此外,对100 hPa位势高度异常回归分析也显示出类似结果,东亚地区同样表现为位势高度正距平,有利于南亚高压的增强。为进一步验证前期4—6月热带大西洋海温对7—9月西太副高和南亚高压的影响,计算了西太副高强度指数和南亚高压强度指数与4—6月热带大西洋海温指数在1980—2023年时段内的相关系数,二者分别达0.49和0.40,均通过99%的置信水平。这表明前期热带大西洋海温异常偏暖可通过海温的记忆效应和大气遥相关机制显著增强7—9月的西太副高和南亚高压,进而对浙江省极端高温事件产生重要影响。因此,2024年热带大西洋海温极端暖异常是导致浙江省极端高温事件发生的重要驱动因子之一。

图8

图8

1980—2023年4—6月大西洋海温指数回归的7—9月海温(a,单位:℃)及500 hPa位势高度(b,单位:gpm)距平(打点区表示置信水平为90%)

Fig.8

The July-September sea surface temperature (a, Unit: °C) and 500 hPa geopotential height (b, Unit: gpm) anomalies regressed with the Atlantic sea surface temperature index during April-June from 1980 to 2023 (The dotted area indicates a confidence level of 90%)

2.2.3 冷空气和台风的影响

2024年浙江省7月4日出梅,相较常年的7月10日偏早6 d,为高温热浪发展延长了窗口期。此外,2024年7—9月影响浙江省的台风数量少(仅有3个)、路径偏、影响弱,其中7月底受到3号台风“格美”影响,出现降水4 d(7月24—27日),而13号台风“贝碧嘉”和14号台风“普拉桑”均呈西北行路径,影响范围局限于杭州湾沿岸,对浙江大部地区影响不大,且台风影响期间降水仅出现2 d。受出梅偏早和台风偏少影响,2024年7—9月浙江省降水相较常年偏少45%,因此降水所带来的降温作用明显偏弱。这种“早出梅-少台风-弱降水”的复合型异常,更有利于高温晴热天气的维持和极端性的加剧。

3 结论与讨论

本文基于多源观测与再分析数据,分析了2024年7—9月浙江省极端高温事件的时空特征,并从大气环流异常、北大西洋海温和影响台风等多角度揭示2024年7—9月极端高温事件的成因,得到如下主要结论。

(1)2024年浙江省高温事件主要发生在7—9月,呈现出极端性特征:高温强度大、持续时间长、覆盖范围广。全省平均日最高温度为34.8 ℃,较常年同期偏高2.8 ℃;平均高温日数达46 d,较常年同期偏多25 d;9月大于35 ℃和37 ℃等级的高温面积相较2022年同期更广,分别偏多1.4万、0.4万km2,并且此次极端高温事件的重现期为82 a一遇。

(2)西太副高和南亚高压的“西伸-东扩”同时增强是造成2024年浙江省极端高温事件的直接驱动因子。在二者的影响下,浙江受到异常高压环流的影响,盛行下沉气流,绝热增温和辐射增温作用明显增强,造成持续性的极端高温天气。

(3)热带北大西洋海温异常是重要外强迫因子。浙江省7—9月的极端高温和4—6月热带大西洋海温密切相关,二者的相关系数达0.39,通过99%的置信水平,并且2024年的4—6月热带大西洋海温是自1980年以来最高值。4—6月热带大西洋海温异常偏暖,通过激发大气遥相关波列,显著影响东亚至西太平洋的环流。相关分析表明4—6月的热带大西洋海温和西太副高强度指数及南亚高压强度指数的相关系数分别是0.49和0.40,均通过99%的置信水平。因此,2024年4—6月热带大西洋极端的暖海温异常可以通过增强西太副高和南亚高压诱发浙江地区的极端高温天气。

(4)中高纬度环流经向分量偏弱不利于冷空气南下,同时影响浙江省的台风偏少偏弱,进一步加剧浙江省高温的极端性。2024年浙江省出梅较常年偏早6 d,并且在7—9月期间仅有3个台风影响浙江省,这有利于高压系统的持续维持;2024年7—9月浙江省降水较常年偏少45%,无法缓解高温。

不仅如此,“城市热岛”效应作用、21世纪以来极端高温频发的年代际变化、多尺度海气耦合对高压系统的调节机制等问题均需深入探讨。此外,2024年处于前期冬季El Niño事件向后期La Niña事件发展的过渡阶段,尽管夏季热带太平洋海温异常并不显著,但Jiang等(2019)研究指出这种快速衰减的El Niño事件也会引起西北太平洋地区的反气旋性环流异常,其对于浙江省的高温影响仍需要进一步研究。为了增强结论可信度,采用中国第一代全球大气和陆面再分析产品和美国国家环境预报中心/美国国家大气研究中心发布的再分析数据(Kalnay et al., 1996)对文中的结果进行验证,得到了相似的结论。未来研究将结合高分辨率区域气候模式,评估不同外强迫因子对东亚极端高温的协同影响,为气候适应策略提供理论支撑。

参考文献

长江中游夏季高温异常的大气环流和海温特征

[J].全球变暖加剧了气候系统的不稳定性和极端天气的频发,“热岛效应”和高温热浪的叠加,给人们的生命安全和经济生产造成巨大损失,本文利用1971—2022年长江中游234个站点日降水量和最高气温数据、美国国家环境预报中心/国家大气研究中心(National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research,NCEP/NCAR)再分析资料和美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)海表温度(简称“海温”)资料,分析夏季高温异常年的大气环流特征及其与海温的关系。结果表明:近52 a来尤其是进入21世纪,长江中游夏季高温日呈显著增加趋势,年均高温日为19 d。其中,2022年高温日数最多达74 d,与近30 a气候态平均相比,距平百分率高出163%,1987年高温日最少仅5 d。夏季高温日偏多年,在副极地波导的遥相关波列影响下,东亚大陆高压增强,反气旋性环流控制长江中游地区,同时东亚夏季西风急流位置偏北,促使西太平洋副热带高压西伸北抬,强烈的下沉运动抑制低层对流发展,辐射增温作用明显。高温日数与赤道北印度洋、北大西洋和中低纬西太平洋海温,尤其是夏季海温呈正相关关系,与赤道中东太平洋海温呈负相关。从前冬开始赤道北印度洋和北大西洋海温持续偏高,中低纬西太平洋海温逐渐开始升高,同时夏季赤道中东太平洋呈异常La Ni?a状态,有利于长江中游夏季高温日异常偏多。

2022年长江中下游夏季异常干旱高温事件之环流异常特征

[J].2022年夏季长江流域发生了建国以来最为严重的干旱高温气候事件,对当地工农业生产、居民生活、生态安全等造成严重影响。为深入认识这次干旱高温气候事件发生的原因和改进气候预测技术,利用1951—2022年2400多测站气温、降水数据和NCEP/NCAR再分析数据等资料,采用T-N波作用通量、视热源Q<sub>1</sub>(Q<sub>2</sub>)诊断和合成分析、距平分析等方法,从大气环流异常的角度进行综合分析。主要结论如下:(1)2022年夏季,500 hPa源自北大西洋地区的扰动异常偏强,在沿中高纬西风带向东传播时引发了明显的大槽大脊活动,波动能量主要沿西风带向东传播,没有出现在东亚向东南方向传播的特征,造成冷空气活动位置偏北,很难影响到长江流域。(2)2022年夏季,500 hPa高度场在青藏高原上空出现明显正距平扰动,尤其8月扰动进一步加强,东移到长江流域,诱发西北太平洋副热带高压西伸,使得副热带高压呈现东西带状分布。副热带高压(简称“副高”)西部完全控制了长江流域地区,一方面副高阻挡了北方冷空气南下,另一方面副高长时间维持下沉运动,不利于降水发生,有利于下沉增温。(3)2022年夏季,热带对流区(视热源)位置异常偏南到赤道以南(气候态在5°N—20°N),有两方面影响:一是造成哈德来经圈环流(Hadley Cell)上升支异常偏南,长江流域在8月为异常下沉区,不利于降水发生,有利于下沉增温效应的出现;另一方面造成2022年夏季亚洲热带夏季风偏弱、东亚副热带夏季风偏强,低频信号向长江中下游传播明显偏弱,这些都不利于长江中下游降水过程的发生。(4)高纬、中低纬、低纬热带地区环流异常协同作用造成2022年长江流域夏季出现异常的干旱高温气候事件。要预测长江流域夏季降水或高温干旱,需提前关注500 hPa北大西洋地区扰动信号的发生及未来传播特征,青藏高原上空高度场扰动的发生及移动特征,热带对流(热源)位置变化及伴随的热带夏季风强度变化、低频信号的传播特征等。

南亚高压活动特征及其与我国东部夏季降水的关系

[J].利用1979-2007年NCEP/DOE 2再分析资料, 结合国家气象信息中心提供的595个测站逐日降水资料, 分析了近30年平均的南亚高压脊线的纬度位置和东脊点的经度位置的逐日变化特征及其变化与我国东部夏季降水异常的联系。结果表明, 南亚高压脊线北进过程中在5月第3候存在突变, 其发生时间平均提前于南海夏季风爆发1候; 同时南亚高压脊线在向北推进过程中于4月下旬出现稍南撤现象; 4月后期到6月初高压脊线中段比其东段的脊线位置要偏北, 北进更早, 8月中期以后高压脊线中段又比其东段位置偏南。6月中旬到7月初是南亚高压东进最明显的阶段, 高压东脊点存在时间尺度为一周的周期振荡。相关分析结果显示, 对华南地区和江淮流域的夏季降水, 南亚高压东脊点东西位置更能作为高压特征参数表征南亚高压, 而对黄河下游地区的夏季降水, 高压脊线更具有代表性。由合成分析可以看到, 南亚高压东脊点偏东(西)年, 高压强度增强(减弱), 江淮流域、 东北部分地区偏涝(旱), 华南地区偏旱(涝)。

2022年夏季我国高温干旱特征及其环流形势分析

[J].在气候变暖背景下,2022年夏季我国出现1961年以来平均气温最高和降水量次少的气候异常,并伴有最强的全国性(东北地区除外)高温过程和长江中下游及川渝地区大范围强伏旱。针对这次高温干旱的持续性和极端性,本文基于2022年6—8月全国2162个气象站逐日最高气温和降水量以及NCEP(National Centers for Environmental Prediction)/NCAR(National Center for Atmospheric Research)逐日再分析资料等,分析其时空分布特征及环流形势,将对今后我国南方地区夏季高温干旱不同时间尺度的预报预测有一定参考价值。结果表明:2022年夏季,全国76.0%的站共出现48 198次高温,其中36.6%的站累计出现3001次极端高温事件,20次以上极端高温事件的站点均分布在四川盆地,高温状况远超21世纪以来的典型高温年份。全国性的高温过程从6月13日持续到8月30日,共计79 d,高温最强时段在8月11—24日。按照高温发生站次、持续时间、影响范围、强度等由强到弱综合排序,依次是华东、西南、华中、西北、华北和华南地区,其中西南地区极端性最强,而东北地区未出现高温。干旱时空分布特征与高温基本相似,全国最强干旱时段在8月中旬。2022年夏季,500 hPa欧亚中高纬度呈“两脊一槽”型,尤其在7—8月乌拉尔山和鄂霍次克海附近高压脊形成阶段性阻塞高压,强盛的副热带系统将两高之间活跃的冷空气大部分时段阻挡在50°N以北,造成我国“北涝南旱”的格局;低纬度的伊朗高压异常东伸,西太平洋副热带高压略偏北且异常西伸,两高压长时间贯通形成的高压带控制区气流辐散下沉,并持续阻碍水汽向中纬度输送,不利于长江流域产生降水。同时,对流层高层南亚高压异常偏东,与中层的西太平洋副热带高压相向而行,于8月中下旬在80°E—120°E范围内叠加,致使控制我国大范围的高压系统呈稳定正压结构,中心位于川渝上空,致使川渝地区成为高温日数和极端高温事件次数的高值中心。

2013年夏季湖南严重高温干旱及其大气环流异常

[J].利用湖南省97个台站降水气温资料和NECP/NCAR再分析资料以及NOAA卫星观测的OLR场资料,系统分析了2013年6月30日至8月14日湖南持续高温干旱的时空分布及同期大气环流异常特征。结果表明:2013年夏季是湖南1951年以来降水最少高温干旱程度最严重的一年西太平洋副热带高压强度偏强西伸脊点偏西,湖南处在副高控制下,盛行下沉气流是发生持续高温干旱的直接原因;西太平洋副高内增强的下沉气流,致使多数县市高温日数和极端高温突破历史同期最高记录位于菲律宾附近的OLR低值带中心偏西,致使副热带地区下沉区偏西,进而造成西太平洋副高偏强偏西此外,湖南地区上空为水汽输送异常辐散中心,这在一定程度上促使了干旱的发生发展。

2013年盛夏中国持续性高温事件诊断分析

[J].2013年盛夏(7-8月)中国发生大范围持续性高温事件,其影响范围之广、持续时间之长、强度之强均为历史罕见。通过对此次事件的特征及其对应的大气环流、可能的外部强迫机制进行了诊断分析,结果表明:(1)北半球中高纬度地区AO正位相为此次持续性高温事件的发生提供了环流背景,西太平洋副热带高压(简称副高)持续出现的面积偏大、强度偏强、西伸脊点偏西等,则是导致此次持续性高温事件发生的直接因子,而副高的这种持续异常特征则是多种因素综合影响的结果;高空西风急流带主体显著东伸至华北中南部地区,有利于高温的稳定维持;(2)同期和前期海温对此次高温事件发生、发展均有重要的作用,表现为夏季赤道西太平洋以及赤道印度洋以北海温异常对副高的持续加强西伸有一定的促进作用,而前冬赤道印度洋海温的一致增温则是此次高温事件的主要前兆信号;(3)前冬青藏高原积雪的异常偏少,有效加强对持续性高温事件具有直接影响的关键因子,也是此次持续性高温事件的又一可能的前兆信号。

Analysing the spatio-temporal impacts of the 2003 and 2010 extreme heatwaves on plant productivity in Europe

[J].

Comparisons of the circulation anomalies associated with extreme heat in different regions of Eastern China

[J].

Decadal variation of late summer extreme temperatures in Eastern China and the influence from the North Atlantic

[J].

Dominant modes of China summer heat waves driven by global sea surface temperature and atmospheric internal variability

[J].

Dynamic pathway linking Pakistan flooding to East Asian heatwaves

[J].

Heat-related illness in China, summer of 2013

[J].Extreme heat events have occurred more frequently in China in recent years, leading to serious impacts on human life and the health care system. To identify the characteristics of individuals with heat-related illnesses in China during the summer of 2013, we collected the data from the Heat-related Illness Surveillance System in Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC). A total of 5758 cases were reported in the summer of 2013, mostly concentrated in urban areas around the middle and lower reaches of the Yangtze River. We found a difference in age distribution of percentage of deaths from heat-related illness between males and females. Severe cases in males mostly occurred in the age group 45-74 years but in females mostly in the age group over 75. A distributed lag non-linear model had been used to identify population vulnerabilities in Ningbo and Chongqing. The results show that there was a clear positive relationship between maximum temperature and heat-related illness, and the heat effect was nonlinear and could last for 3 days. The elderly and males in the range of 45-64 years old might be the most vulnerable people of heat-related illness in China. We also highlighted some deficiencies of the surveillance system, such that the reported data were not accurate, comprehensive, or timely enough at this stage.

Rising heat wave trends in large US cities

[J].

Extremely hot East Asia and flooding western South Asia in the summer of 2022 tied to reversed flow over Tibetan Plateau

[J].

The ERA5 global reanalysis

[J].

Record-breaking summer-autumn drought in Southern China in 2022: Roles of tropical sea surface temperature and Eurasian warming

[J].

Extended reconstructed sea surface temperature, version 5 (ERSSTv5): Upgrades, validations, and intercomparisons

[J].

Climate Change 2021: The Physical Science Basis

[R].

Northwest Pacific anticyclonic anomalies during post-El Niño summers determined by the pace of El Niño decay

[J].

The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project

[J].

How does the South Asian High influence extreme precipitation over Eastern China

[J].

Possible impact of the summer north Atlantic oscillation on extreme hot events in China

[J].

Rapid increase in the risk of extreme summer heat in Eastern China

[J].

Linkages of unprecedented 2022 Yangtze River Valley heatwaves to Pakistan flood and triple-dip La Niña

[J].

Different mechanisms for the extremely hot central-eastern China in July-August 2022 from a Eurasian large-scale circulation perspective

[J].

Dynamic effect of the South Asian high on the interannual zonal extension of the western North Pacific subtropical high

[J].

Enhanced impact of autumn north tropical Atlantic sea surface temperature anomalies on subsequent winter snowfall in Northeast China after 2001

[J].

Climate extremes become increasingly fierce in China

[J].

Is there interdecadal variation in the South Asian high

?[J].

Why was the heat wave in the Yangtze River valley abnormally intensified in late summer 2022

?[J].

Dominant modes of interannual variability of extreme high-temperature events in Eastern China during summer and associated mechanisms

[J].