0 引 言

欧美地区暴雪多与温带气旋活动有关(Martin,1998;Grim et al.,2007),在其形成机制中,湿度条件、抬升过程、大气不稳定度及地形作用是关键因素(Nicosia and Grumm,1999;Novak et al.,2004)。国内许多学者从影响系统、物理量特征、数值模式检验及雷达特征等方面针对暴雪开展了大量研究(Li et al.,2021;韩汶君等,2023;谭政华等,2023;金巍等,2023;庄晓翠等,2024;王思慜等,2024)。我国北方地区的暴雪过程受温带气旋影响,许多暴风雪天气都与黄河气旋和江淮气旋北上有关(黄子怡等,2023),暖湿气流与冷锋后部冷空气交汇,增强锋区和水汽辐合,是强降雪形成的主要原因(杨成芳等,2015;阎琦等,2019);东北地区回流型暴雪过程中,锋生活动促使强降雪增强(张爱忠等,2023),850 hPa温度场上出现明显温度锋区,大气斜压性强。陈涛和崔彩霞(2012)通过诊断分析指出,地形前方的中尺度辐合有利于低层局地锋生;黄晓璐等(2021)研究发现,高空下传的湿位涡正压项可增强低层冷空气,有利于锋生;任丽等(2016)对一次由爆发性气旋引发的黑龙江暴雪过程分析表明,高层湿位涡正压项沿锋区下传可导致低层正湿位涡增强,促进气旋发展并增强降雪强度。

2021年11月6—9日与2023年11月5—7日,辽宁地区先后经历了两次极端雨转暴雪过程,均由高空冷涡配合地面爆发性气旋系统主导,此种配置在历史同期中罕见,具有明显的极端性。其中,2021年过程尤为猛烈,其累积降雪量和积雪深度均超过2007年“3·04”特大暴雪,刷新辽宁省有完整气象记录以来的历史极值;而2023年过程也表现出极端特征,辽宁中北部观测站雨雪总量为历史同期第二,仅次于2021年。两次过程均对交通和社会运行产生重大影响,凸显出提高极端雨雪过程预报准确率与预警能力的紧迫性。本文围绕上述两次过程,深入分析其形成机理、关键物理量变化及雨雪相态转换条件,对比分析两次天气过程物理机制的异同及成因,旨在为今后辽宁地区强降雪天气的预报与预警提供科学参考,提升预报员对灾害性天气的预报能力,以期在类似系统再次发生时,能够高效、精准地开展预警服务。

1 资料与方法

1.1 资 料

本文使用的常规气象观测资料来自辽宁省气象信息中心提供的辽宁省62个国家气象站的地面观测资料,用于分析降水的时空分布特征。同时,使用欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)提供的全球第五代再分析数据集ERA5,该数据集的时间分辨率为1 h,空间分辨率为0.25°×0.25°,垂直方向分为37层,主要用于分析环流形势及计算水汽、动力和热力条件等相关物理量。

1.2 方法

采用物理量诊断分析法对2021年与2023年两次极端雨雪过程进行对比研究。

1.2.1 湿位涡

湿位涡单位为PVU(1 PVU=10-6 m-2∙s-1∙kg-1);MPV1为湿正压项,当大气为对流不稳定状态时,MPV1<0;对流稳定时,MPV1>0。MPV2为湿斜压项,在湿位涡守恒的条件下,湿等熵面的倾斜、水平风的垂直切变以及湿斜压性的增强可引起垂直涡度的显著发展。

1.2.2 锋生函数

锋面强迫在降水的发生和加强过程中起关键作用,冷暖空气交汇对峙有利于锋区形成与发展。锋生函数(朱乾根等,2000)可从定量角度分析天气系统演变及气象要素变化,有助于揭示锋区的位置与强度。当锋生函数F>0时表示锋生;F<0时表示锋消。

2 雨雪实况及环流特征

2.1 雨雪实况

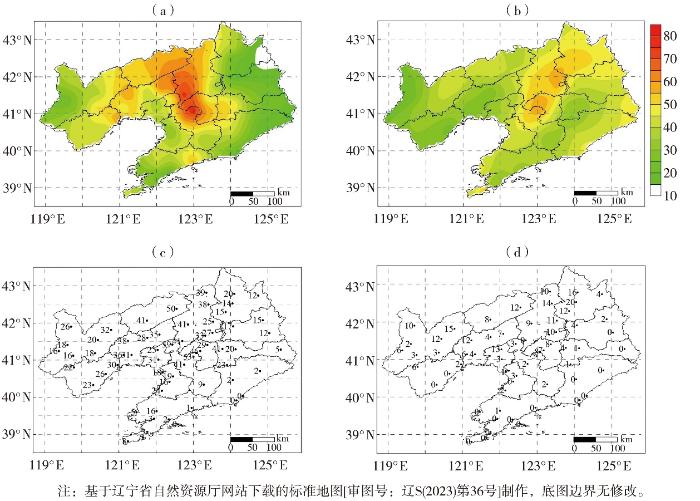

2021年11月6日08:00(北京时,下同)至9日20:00(简称“过程Ⅰ”),在东北冷涡与地面气旋强烈发展的共同作用下,辽宁省62个国家气象观测站的平均降水量达41.1 mm。其中,39个站出现特大暴雪,鞍山站降雪量、小时降雪量和积雪深度分别达80.3 mm、10.6 mm和53 cm[图1(a)、(c)],为历史同期最大值。此次降雪过程持续80 h,近半数观测站的降雪量突破历史极值。值得注意的是,6日白天降水以雨或雨夹雪为主,夜间自西向东转为雪,这期间还伴有冻雨。

图1

图1

过程Ⅰ(a、c)和过程Ⅱ(b、d)累计降水量(a、b;单位:mm)及雪深(c、d;单位:cm)

Fig.1

Cumulative precipitation (a, b; Unit: mm) and snow depth (c, d; Unit: cm) during the process I (a, c) and the process II (b, d)

2023年11月5日08:00至7日08:00(简称“过程Ⅱ”),同样受东北冷涡与地面气旋影响,辽宁省全省平均降水量为41.2 mm;中部和北部地区普遍出现大到暴雪,其中降水量最大值出现在辽阳县,为59.6 mm;最大降雪量出现在法库站,为25.9 mm;最大积雪深度为20 cm,出现在开原站[图1(b)、(d)]。此次过程初期(5日)以降雨为主,6日清晨起自西向东逐渐转为降雪。

尽管两次降水过程的降水总量相近,但过程Ⅰ的降水中心强度更大,位置位于辽宁中部;过程Ⅱ的中心则位于辽宁中部至东北部。两次过程的雪量差异明显,过程Ⅰ中,雪量约占降水总量的三分之二,并伴有冻雨出现;而过程Ⅱ中雪量仅占总降水量的四分之一。

2.2 环流特征

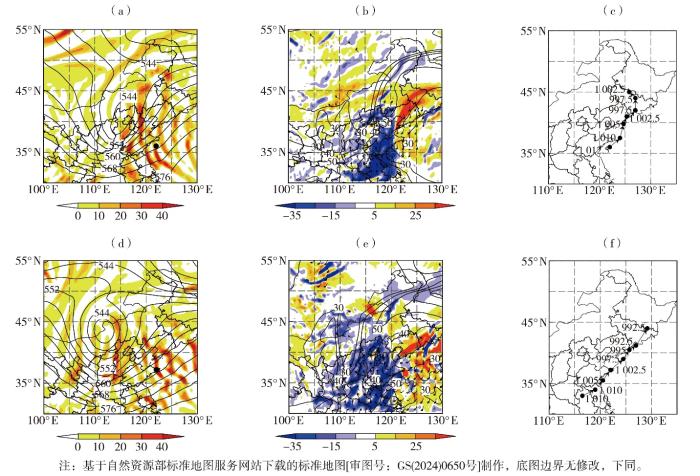

图2

图2

2021年11月7日20:00(a、b)与2023年11月5日20:00(d、e)300 hPa正涡度平流(填色,单位:10-9 s-2)、500 hPa高度场(实线,单位:dagpm)及地面气旋中心位置(黑色圆点)(a、d)、300 hPa急流(等值线,风速≥30 m∙s-1)、850 hPa急流(风矢,风速≥12 m∙s-1)、850 hPa温度平流(填色,单位:10-5 K∙s-1)(b、e)及过程Ⅰ(c)与过程Ⅱ(f)气旋中心气压值(黑色数字,单位:hPa)及移动路径(黑色圆点)

Fig.2

The 300 hPa positive vorticity advection (the color shaded, Unit: 10-9 s-2), 500 hPa height field (solid lines, Unit: dagpm) and the center position of the surface cyclone (black dots) (a, d), the 300 hPa jet stream (isolines, wind speed greater than or equal to 30 m∙s-1), 850 hPa jet stream (wind vector, wind speed greater than or equal to 12 m∙s-1), 850 hPa temperature advection (the color shaded, Unit: 10-5 K∙s-1) (b, e) at 20:00 on 7 November 2021 (a, b) and 5 November 2023 (d, e) and cyclone center pressure values (black font, Unit: hPa) and movement paths (black dots) during the process I (c) and the process II (f)

2023年11月5日20:00[图2(d)],500 hPa贝加尔湖南部高空槽加深形成冷涡,中心强度达540 dagpm。300 hPa高空急流带持续存在,辽宁位于急流入口区右侧;850 hPa低空偏南急流强度超过30 m∙s-1,持续向辽宁输送暖湿气流,降水初期以降雨为主。5日夜间起,冷涡持续引导冷空气南下,冷涡中心范围逐渐扩大,降水相态自西向东由雨转为雪。至6日夜间,冷涡中心强度增强至532 dagpm。

两次过程的冷涡中心均明显偏南,相较于冬半年东北冷涡的平均位置更有利于辽宁地区极端雨雪天气的发生(阎琦等,2022)。

2.3 气旋发展

由图2(c)可知,2021年11月7日20:00,地面出现明显气旋中心,中心气压为1 012.5 hPa。此时气旋倒槽已影响辽宁地区,500 hPa冷涡前部上空为300 hPa正涡度平流大值区,地面为气旋中心位置[图2(a)],表明高空正涡度平流为地面气旋发展提供了有利的高空辐散条件(高松影等,2020)。850 hPa高度,气旋后部的河北至辽西一带为冷平流区[图2(b)],气旋东北侧辽宁中东部则为暖平流区,冷暖平流交汇于辽西,形成锋区并强迫出垂直上升运动,有利于气旋进一步发展。7日夜间,气旋入海后加强,并进入爆发性发展阶段。8日04:00,气旋中心登陆辽宁东部;12:00,气旋中心气压为997.5 hPa,8日00:00—12:00气旋中心气压12 h内下降12.5 hPa,达到爆发性气旋标准。8日夜间至9日清晨,气旋中心滞留在吉林境内,稳定少动但逐渐减弱。

两次过程的主要影响系统均为500 hPa冷涡、高低空急流以及地面爆发性气旋,强降水主要分布在气旋东北侧。其不同点为,过程Ⅰ中,冷涡对辽宁的影响持续约3 d,850 hPa冷暖平流交汇形成锋区,低空急流强度达21 m∙s-1;气旋中心登陆辽东,中心最强气压为997.5 hPa。过程Ⅱ中,冷涡影响持续时间约1 d,锋区形成于6日夜间,强度较弱;低空急流更强,达30 m∙s-1;地面气旋未登陆辽宁,而是经朝鲜半岛进入吉林,中心气压更强,为992.5 hPa。

3 环境条件

3.1 水汽条件

图3

图3

2021年11月7日20:00(a)和2023年11月5日20:00(b)850 hPa比湿(等值线,单位:g∙kg-1)、水汽通量(箭矢,单位:g∙cm-1∙hPa-1∙s-1)及水汽通量散度(填色,单位:10-5 g∙cm-2∙hPa-1∙s-1)

Fig.3

Specific humidity at 850 hPa (isolines, Unit: g∙kg-1), water vapor flux (arrows, Unit: g∙cm-1∙hPa-1∙s-1), and water vapor flux divergence (the color shaded, Unit: 10-5 g∙cm-2∙hPa-1∙s-1) at 20:00 on November 7, 2021 (a) and November 5, 2023 (b)

过程Ⅱ主要降水时段为2023年11月5日夜间至6日白天。强降水前期[图3(b)],辽宁地区850 hPa均为水汽辐合区,其中东部和南部辐合更强,水汽辐合中心位于辽宁南部,与暖平流区相对应,最大值为-22×10-5 g∙cm-2∙hPa-1∙s-1;水汽输送通道除南海、东海、黄海外,还包括沿气旋东部东南风急流从日本东部海域卷入的水汽支路;辽宁大部比湿超过4 g∙kg-1,东部地区高达8 g∙kg-1。5日夜间,随着地面气旋东移,辽宁东南部水汽辐合条件减弱,而辽宁中北部受气旋顶部回流影响,依然为水汽辐合区,夜间低层气温降低导致中北部出现强降雪。

综上所述,过程Ⅱ的水汽条件整体优于过程Ⅰ。两次过程比湿场大值区均位于辽宁东南部,且均达到辽宁暴雪阈值。过程Ⅱ水汽来源更广泛,辐合强度更大,但集中在辽宁东南部,由于前期气温偏高,初始降水相态以雨为主,雨转雪阶段水汽条件转差,导致过程Ⅱ降雪量明显小于过程Ⅰ。相比之下,过程Ⅰ中水汽辐合区与强降雪落区高度一致,是形成大暴雪的重要原因。

3.2 动力及热力条件

3.2.1 湿位涡特征

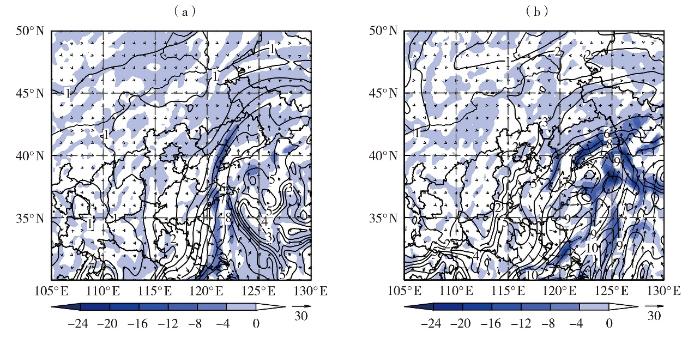

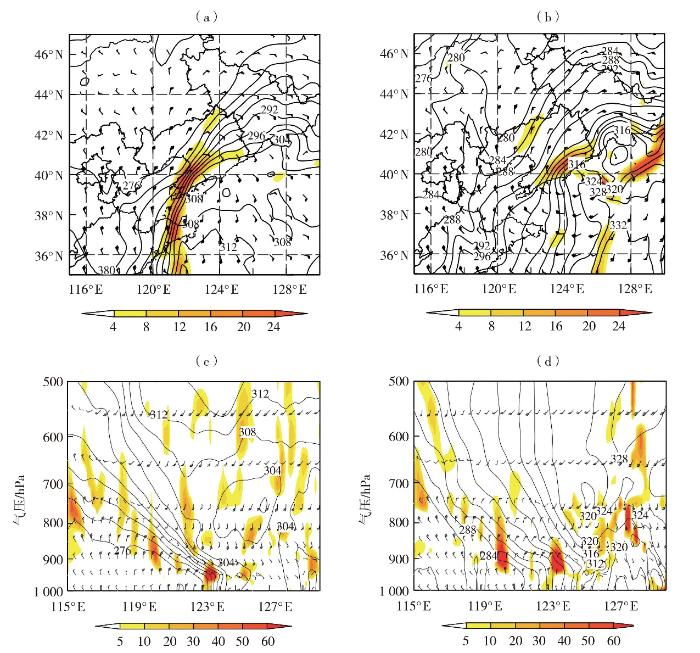

图4为两次过程850 hPa湿位涡正压项MPV1和斜压项MPV2的水平分布及沿41°N的垂直剖面。过程Ⅰ,2021年11月7日20:00[图4(a)],辽宁地区850 hPa MPV1>0,大值区位于辽宁中西部,为2~4 PVU,表明低层大气处于对流稳定状态;同时,辽宁大部分地区MPV2<0,大值区为-2~-1 PVU,且与MPV1大值区空间上高度重合。这种“MPV1>0,MPV2<0”的组合结构表明,在大气整体稳定的背景下,中尺度斜升气流发展,具备条件性对称不稳定结构,有利于强降水的形成。从湿位涡的垂直剖面[图4(c)]可看出,该结构在850 hPa以下尤为明显,随着西部高层冷空气东移,MPV1有明显的高值带下传现象,120°E~124°E范围内对称不稳定层十分明显。8日08:00,850 hPa MPV1中心值达9 PVU;然而8日05:00,MPV2负值中心北移至吉林,导致其与MPV1正值区域空间错配,8日白天降水强度逐渐减弱。

图4

图4

2021年11月7日20:00(a、c)和2023年11月5日20:00(b、d)850 hPa湿位涡MPV1(等值线)和MPV2(填色)(a、b)及其沿41°N的垂直剖面(c、d)(单位:PVU)

Fig.4

The MPV1 (isolines) and MPV2 (the color shaded) (a, b) at 850 hPa and their sections along 41°N (c, d) at 20:00 on November 7, 2021 (a, c) and November 5, 2023 (b, d) (Unit: PVU)

综上,两次过程均发生于大尺度对流稳定背景下,但中尺度斜升气流强烈发展,强降水主要出现在MPV1大值区与MPV2负值区的叠加区域,即条件性对称不稳定区,850 hPa以下尤为明显,条件性对称不稳定区随高度明显倾斜,且MPV1均存在明显的高值带下传现象。不同之处在于,过程Ⅰ的条件性对称不稳定区分布连续,辽宁地区主要集中在850 hPa以下,而过程Ⅱ在700 hPa附近出现明显断裂,主要集中在925 hPa~800 hPa,并非自地面开始。

3.2.2 锋生作用

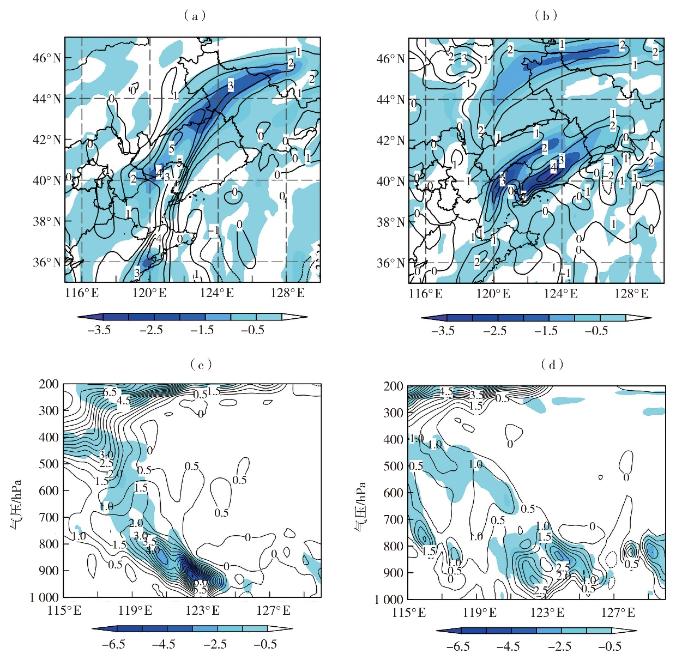

过程Ⅰ,2021年11月7日20:00,925 hPa偏北气流引导冷空气南下,与偏南风在辽宁中部交汇形成锋区[图5(a)],该区域为等假相当位温(

图5

图5

2021年11月7日20:00(a、c)和2023年11月6日04:00(b、d)925 hPa锋生函数(填色,单位:10-9 K∙m-1∙s-1)、假相当位温(等值线,单位:K)和风场(风矢,单位:m·s-1)(a、b)及其沿41°N的垂直剖面(c、d)

Fig.5

The 925 hPa frontogenesis function (the color shaded, Unit: 10-9 K∙m-1∙s-1), pseudo equivalent potential temperature (isolines, Unit: K), and wind field (wind vectors, Unit: m·s-1) (a, b) and their sections along 41°N (c, d) at 20:00 on November 7, 2021 (a, c) and 04:00 on November 6, 2023 (b, d)

由上述分析可知,过程Ⅰ的锋区强度及锋生作用均强于过程Ⅱ,冷锋后的较强冷空气在地面形成冷垫,使辽宁地区产生强降雪。过程Ⅱ的锋区及锋生作用主要集中在辽东,低层温度降低及降水相态转变主要由辽西副冷锋引发,但锋生强度相对较弱,导致降雪强度不及过程Ⅰ。

3.3 雨雪转换

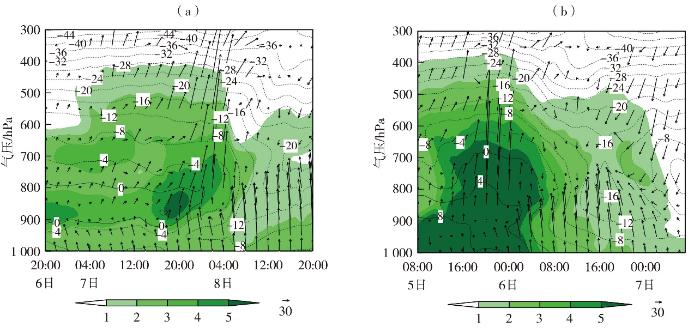

两次过程的降水中心均位于鞍山站附近,故选取该站作为典型个例分析雨雪相态转换过程(图6)。

图6

图6

过程Ⅰ(a)和过程Ⅱ(b)鞍山站比湿(填色,单位:g∙kg-1)、气温(等值线,单位:℃)及v和-100

Fig.6

The time-height sections of specific humidity (the color shaded, Unit: g∙kg-1), temperature (isolines, Unit: ℃), synthesis of v and -100

过程Ⅰ的6日20:00,冷空气入侵辽宁中部,925 hPa气温降至-2 ℃以下,形成冷垫。地面气旋顶部暖湿空气沿冷垫爬升,在900~800 hPa形成暖层,高层为冷空气,这种冷、暖、冷的层结结构,使鞍山站出现短时冻雨。7日14:00至8日08:00水汽最充沛时段,低层至高层抬升运动都十分强烈,8日04:00站点1 h降雪量达10.6 mm。8日白天水汽条件减弱,但低层抬升运动仍较强,降雪持续并最终突破累计降雪量历史极值。

过程Ⅱ,5日大部分地区降水以雨为主,6日凌晨自西向东逐渐转为降雪。受偏南暖湿急流影响,5日白天至6日前半夜,鞍山站地面至700 hPa为0 ℃以上暖层;850 hPa以下抬升运动较弱,而850~500 hPa上升运动强烈;低层比湿在4 g∙kg-1以上。5日下午,0 ℃等温线延伸至700 hPa,配合充足水汽,出现明显降雨。6日04:00,高空冷涡前部引导冷空气南下,925 hPa气温降至-2 ℃以下,850 hPa降至-4 ℃以下,形成深厚冷垫,有利于降雪发展。由于干冷空气入侵,低层水汽条件逐渐减弱,使得转雪后降雪强度减弱,累计降雪量明显小于雨量,但低层上升运动加强使降雪维持,最终使鞍山站累计降雪量达到暴雪级别。

对比分析表明,过程Ⅰ冷空气在水汽和抬升条件较好时段已形成稳定冷垫,有利于降雪产生;抬升运动长时间维持,使鞍山站累计降雪量大。过程Ⅱ的水汽条件比过程Ⅰ更有利,但水汽最强时段低层抬升较弱,且地面暖层厚度较大,导致前期以降雨为主,后期冷空气入侵时水汽条件已减弱,造成累计降雪量较小,低层抬升运动是降雪维持的主要原因。

4 结论

通过对辽宁地区2021年和2023年两次极端雨转暴雪过程的系统对比分析,得出以下主要结论。

1)两次过程均受500 hPa冷涡与地面爆发性气旋共同作用,高低空急流耦合为降水提供了强动力条件。降水中心均位于气旋北侧,但位置和持续时间存在差异。过程Ⅰ,冷涡持续影响辽宁3 d,地面气旋登陆辽东,降水中心主要位于辽宁中北部;过程Ⅱ,冷涡影响时间较短(约1 d),气旋中心偏东,降水中心偏向辽宁东北部。

2)两次过程均发生在湿位涡正压项MPV1>0且斜压项MPV2<0的区域,条件性对称不稳定是驱动两次降水过程的主要动力机制。过程Ⅰ锋区强度较大且集中,锋生作用显著;而过程Ⅱ冷暖平流过渡区较为宽广,925 hPa锋区主要位于东南部,副冷锋影响降水相态与分布。

3)过程Ⅰ水汽辐合区与锋区位置匹配良好,共同作用于中部地区,形成强降水中心。过程Ⅱ水汽来源更广、辐合强度更大,但主要集中在东南部,降水中心与抬升运动存在一定偏差,使得过程Ⅱ的降水中心值未达到过程Ⅰ的水平。

4)过程Ⅰ冷空气较早且深入影响低层,形成冷垫效应,促使暖湿空气沿冷垫爬升,加速降水相态由雨向雪的转变;过程Ⅱ初期以雨为主,副冷锋东移增强辽宁中北部低层抬升运动,降水相态逐渐转为雪。

两次过程在大尺度环流背景和动力结构上具有相似性,但在水汽配置、锋区强度和热力条件等方面存在明显差异,这些差异直接影响了降水相态的演变过程及累计降水量的大小。本文的对比分析不仅深化了对辽宁极端雨转暴雪天气形成机制的理解,也为未来类似灾害性天气过程的精准预报与预警提供了重要参考。

参考文献

华北北部相似形势下的两次雨转暴雪过程对比

[J].利用加密自动站资料、风廓线资料、NCEP/NCAR 1° ×1°再分析资料和常规观测等气象资料,对 2009 年 10 月 31 日至 11 月 1 日和 2012 年 3 月 17 ~18 日发生在华北北部的 2 场相似形势的典型雨转暴雪天气过程进行了对比分析。结果表明:2 次雨转暴雪天气过程都发生在过渡季节,并伴随雨雪转换,850 hPa 有明显锋区,锋前有倒槽发展,雨转暴雪出现在 850 hPa 湿正压位涡项负值区(MPV1﹤ 0)、湿斜压位涡项正值区(MPV2 ﹥ 0)、整层大气可降水量大值区和 700 hPa 的锋生函数脊线的重叠区域。700 hPa 出现冷平流中心且高度降低,近地层偏东风的有组织增强,850 hPa 温度≤ - 4 ℃,地面温度≤1 ℃是雨转雪的一个重要特征。

台风“温比亚”引发山东极端暴雨的锋生机制分析

[J].台风“温比亚”是山东致灾最严重的热带气旋,引发了山东罕见的洪涝灾害。本文利用常规气象观测、美国国家环境预报中心再分析资料及自动气象站降雨量观测资料,对2018年8月17—20日由台风“温比亚”引发山东极端暴雨的锋生机制进行分析。结果表明,台风“温比亚”影响山东的降水分为台风外围云系降水、中低纬系统相互作用降水和台风倒槽降水3个阶段。此次台风大暴雨的锋生区主要在低层,锋生区位置与冷空气位置密切相关,强降水落区与锋生区位置较为吻合,锋生强度大值中心与大暴雨中心对应较好,锋生强度对未来6 h降雨有指示意义;假相当位温(θ<sub>se</sub>)等值线密集带南侧的辐合流场是促进锋生的关键,此次暴雨过程伸长变形锋生区与散度辐合中心、θ<sub>se</sub>大值中心及总锋生区位置分布较为一致,伸长变形项、切变变形项和散度项都对总锋生有正贡献;此次台风暴雨由锋生动力作用产生,锋生次级环流上升支最强区域正对应暴雨最强区域。在强水汽输送、辐合作用和对流不稳定强的条件下,台风倒槽辐合与强锋生次级环流共同作用产生强上升运动,且动力抬升作用迅速增强,导致水汽强烈辐合并向高层输送,形成山东特大暴雨;暴雨区位于700 hPa正螺旋度中心及其右侧位置,正螺旋度迅速增强时段与强降水时段相对应,正螺旋度大值中心下移到900 hPa附近可预示台风强降水减弱。

山西省两次极端大暴雪过程对比分析

[J].为加深对极端暴雪的认识,揭示异常影响因子导致极端暴雪的可能性,利用气象观测资料和再分析资料,对2021年2月24日和2月27日至3月1日(分别简称“过程Ⅰ”和“过程Ⅱ”)山西两次大暴雪天气过程的极端性进行对比分析。结果表明:过程Ⅰ是一次对流性暴雪过程,由高原槽、地面倒槽和回流的共同作用引起;强烈的西南暖湿急流在“冷垫”上迅速爬升和对称不稳定共同导致潜在不稳定能量快速释放,造成过程降水范围集中、降雪强度大、持续时间短;过程中,冷空气迅速侵入,降水相态由雨迅速转为雪。过程Ⅱ是以稳定性为主的降雪过程,受高空槽、地面气旋和倒槽共同影响;在系统性冷空气侵入过程中,形成降水范围大、持续时间长的极端暴雪过程;此次降雪过程降水相态变化复杂。两次过程在降水开始前,环流形势、水汽输送机制、不稳定机制和上升运动分布特征存在显著差异。过程期间,局地比湿、700 hPa能量和上升运动均较历史同期异常偏大,这是极端天气出现的重要原因之一。两次过程降水中心均位于降水前6~12 h异常物理量中心的下游,水汽输送和湿层增厚也对降水开始时间有一定指示意义。降水相态的转换与温度的垂直分布和锋面结构密切相关。

新疆北部不同区域暖区暴雪过程水汽特征分析

[J].利用NCEP/NCAR再分析资料, 主要运用HYSPLIT(拉格朗日后向轨迹)方法模拟追踪了1980 - 2020年冬季新疆北部27次暖区暴雪天气水汽特征, 分析不同源地水汽源-汇关系及其对暴雪的贡献。结果表明, 500 hPa主要水汽源地为格陵兰岛和大西洋及其沿岸、 地中海和黑海及其附近, 对阿勒泰地区暴雪贡献最大的水汽源头是大西洋及其沿岸附近, 塔额盆地为地中海和黑海及其附近, 沿途损失均较大; 700 hPa主要为北欧、 大西洋及其沿岸附近、 地中海和黑海及其附近, 对阿勒泰地区暴雪贡献最大的是地中海和黑海及其附近, 塔额盆地是北欧, 沿途损失最大前者是地中海和黑海及其附近, 后者为大西洋及其沿岸; 850 hPa上主要为中亚、 地中海和黑海及其附近, 前者对暴雪的贡献最大, 到达暴雪区后增加较多。各源地水汽随西风气流达到关键区后, 主要从偏西(西南)和西北两条路径输入暴雪区, 前者占主导地位; 对流层低层阿勒泰地区较塔额盆地水汽源地和路径更复杂。基于上述分析, 构建了暖区暴雪水汽来源及路径的贡献模型, 对阿勒泰地区、 塔额盆地各层水汽贡献进行了细致的描述。

High-resolution observations of the trowal-warm-frontal region of two continental winter cyclones

[J].

On the mechanism of a terrain-influenced snow burst event during midwinter in Northeast China

[J].

The structure and evolution of a continental winter cyclone. Part II: Frontal forcing of an extreme snow event

[J].

Mesoscale band formation in three major Northeastern United States snowstorms

[J].

An observational study of cold season-banded precipitation in Northeast U.S. cyclones

[J].