0 引 言

针对城市发展对局地气候的影响,不少学者采用气象观测资料分析(郁珍艳等,2020;张小玲等,2022)、数值模拟(He et al.,2020;赵旋等,2021)、遥感反演(金丽娜等,2019;Buo et al.,2021;唐晓萍等,2023)等方法开展了一系列研究。相对于其他方法,基于长时间序列气象观测资料的分析能够在时间尺度上更直接、精准地反映城市发展对气象要素(尤其是近地表气象要素)的影响(李宇等,2021)。研究发现,大多数城市UHI持续增强(张文静等,2019;张渝晨和田宏伟,2023),个别城市存在UHI减弱或冷岛效应(姚玉龙,2014;何泽能等,2022)。UHI引起气流辐合上升,加上城区粗糙下垫面引起天气系统滞留,城市及其下风向可能出现降水增多的雨岛效应(Urban Rain Island,URI)(何萍等,2017;彭嘉栋等,2017),还存在URI不明显(李鹏等,2020)或降水减少的地区(杨仕琪等,2023)。城市发展引起空气湿度变化,也可能形成城市干岛效应(Urban Dry Island,UDI)(彭嘉栋等,2017);还会引起大气中污染物和凝结核增多,日照减少,能见度变差,形成浑浊岛效应(Urban Turbidity Island,UTI)(赵志敏等,2007)。

随着西安向国际化大都市快速迈进,1990年以来,西安城市建设用地及不透水地面扩张明显(刘小明等,2020;周鹏等,2020),与UHI显著增强的时段一致(王建鹏等,2009;王建鹏等,2011;张文静等,2019;金丽娜和李雄飞,2021)。西安UHI春季最大,夏季最小(张文静等,2019;金丽娜和李雄飞,2021),以城区为中心呈环状递减,强热岛主要集中在城区,夏季强热岛面积占比达50%以上(金丽娜等,2019),城区平均气温比郊县高1.8 ℃(冯瑞等,2022)。目前,有关城市化发展对西安气候影响的研究多集中在平均气温(Average Temperature,Tave),而最高气温(Maximum Temperature,Tmax)、最低气温(Minimum Temperature,Tmin)、气温日较差(Diurnal Temperature Range,DTR)、降水量(Precipitation,P)、降水日数(Precipitation Days,PD)、降雨强度(Rainfall Intensity,RI)、日照时数(Sunshine Duration,SD)和相对湿度(Relative Humidity,RH)等直接关系城市宜居性,城市化发展对其有何影响,相关研究相对较少。另外,以往城市化发展对气象要素的研究仅根据少量气象站点或有限的卫星遥感数据反演得到,样本少、时间短,难以全面客观反映城市化进程对西安气候环境的影响。因此,本文基于1961—2022年西安城区和郊区气象站数据,研究城市化发展不同阶段对西安气候的影响,以期为城市应对气候变化和城市规划提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

西安位于关中平原中部,北面为黄土高原,南面为秦岭北坡,地势南北高中间低,属暖温带半湿润季风气候。年平均气温为13.5~14.9 ℃,年平均降水量为506.1~690.3 mm,年日照时数为1 679.9~2 062.6 h,年平均相对湿度为65%~75%。1990年,西安市区常住人口608.9万人,城镇人口227.0万人,城镇化率37.3%,全市机动车保有量2.5万辆;2022年末,西安市区常住人口1 299.6万人,城镇人口1 034.3万人,城镇化率79.6%,全市机动车保有量485.9万辆(来源于西安市统计局)。

1.2 数据来源

1.2.1 站点数据

参考站点位置、资料时间序列长度、数据连续性、站间距离等因素,选择西安城区周边的周至、鄠邑、蓝田、泾阳、高陵、临潼6个气象站代表郊区站,西安站(2014年迁到泾河站)代表城区站(图1),所选站点均位于关中平原及浅塬区,属同一气候区,基本可以代表西安城区和郊区气候状况。1961—2022年城区和郊区气象站逐日Tave、Tmax、Tmin、P、SD、RH等资料来源于陕西省气象信息中心,数据经过严格质量控制。其中,2010—2022年为逐时气象数据,因高陵站建站较晚,1966—1969年资料用气候平均值代替。

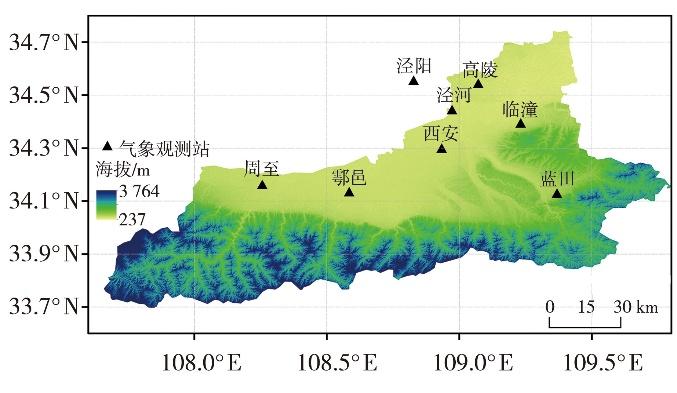

图1

图1

研究区域地形及气象站点空间分布

Fig.1

The spatial distribution of terrain and meteorological stations in the study area

1.2.2 遥感数据

采用风云卫星遥感数据服务网提供的FY-3D中分辨率光谱成像仪(Medium Resolution Spectral Imager,MERSI)数据,通过对晴空日数据拼接、裁剪和几何校正,获取西安市遥感影像数据。因2021年云量缺测,最终选取2020年(17个)、2022年(34个)、2023年(31个)共82个晴空日分析西安市热岛强度的演变特征。

1.3 研究方法

1.3.1 城郊对比法

采用城郊对比法(城区站点数据减郊区站点数据),系统分析城市化发展对西安全年和各季节气象要素的影响。若城区和郊区间Tave差值为正,则表明城市化发展引发热岛效应(单位:℃);若P差值为正,则反映雨岛效应(单位:mm);以上要素差值的大小直接体现城市热岛效应和雨岛效应的强度,差值越大,效应越显著。若城区和郊区间SD差值为负,代表城市化发展引发浑浊岛效应(单位:h);若RH差值为负,对应干岛效应(单位:%);以上要素差值绝对值的大小直接体现浑浊岛效应和干岛效应的强度,即绝对值越大,效应越显著。研究时段划分如下:每年12月至次年2月为冬季,3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季。

按照垂直气温递减率(每100 m下降0.67 ℃),将城区和郊区站气温订正至385 m(高陵站最低为385 m),统计郊区站气温与城区的差异,发现UHI明显存在,故后文中不再考虑海拔对气温的影响。随着城市规模扩大,西安城区和郊区间Tave、Tmax、Tmin和DTR的差值先后在1989年、1990年、1994年和1997年出现突变(图略),说明20世纪90年代后UHI显著增强,该阶段与西安城市化快速发展时期一致,因此对UHI的研究分为城市化缓慢期(1961—1990年)、城市化快速期(1991—2022年)和整个研究期(1961—2022年)。值得一提的是,本文发现UHI在20世纪90年代发生突变,与刘宇峰等(2015)认为“2000年以后发生突变”不同,可能与研究时段有关。使用郊区各站气象要素与城区站对比,发现城市化发展不同阶段各站均存在UHI、UDI和UTI,且城市化快速期城区与郊区间气象要素差异比缓慢期更显著(表略)。为方便描述统计,后文中郊区气象要素指的是将郊区6站气象要素进行平均处理后的均值。

1.3.2 城市化影响

城市化影响(

式中:

CRU可能有3种情况:1)MU>MR时,CRU>0,表明城市化影响使气象要素值增加;2)MU<MR时,CRU<0,表明城市化影响使气象要素值减小;3)MU=MR时,CRU=0,表明城市化无影响。将CRU>100.0%的情况视同CRU=100.0%,将CRU<-100.0%的情况视同CRU=-100.0%,即城区站气象要素变化完全由城市化发展引起。

1.3.3 Mann-Kendall(M-K)检验

利用M-K检验(魏凤英, 2022)对气象数据时间序列进行突变检测,以气象要素发生突变的时间为分界点,分不同时段对城区和郊区气象要素在全年和各季节的变化趋势进行分析。

1.3.4 改进型Becker“分裂窗”地表温度反演算法

应用改进型Becker“分裂窗”地表温度反演算法(金丽娜等,2019)计算地表温度,分析西安市范围内热岛强度与热岛比例指数的时空变化特征,根据土地利用类型进行城区和郊区间的对比,分析西安市热岛比例指数及不同等级热岛强度比例的变化情况。

城市热岛比例指数(Urban Heat Proportion Index,UHPI)指城市空间单元范围内热岛面积占所在区域面积的比例,可比较同一地区不同时期的热岛强度大小,具体公式如下(金丽娜等,2019):

式中:UHPI为城市热岛比例指数,数值越大,热岛效应越强;m为热岛强度等级数,i(i=1,2,3,…,n)为城区温度高于郊区温度的等级序号,wi为第i级权重,pi为第i级在全市中所占面积比例。

城市热岛强度(Urban Heat Island Intensity,UHII)指城区地表温度与郊区地表温度的差值,可分为强热岛(≥70)、较强热岛(50~<70)、弱热岛(30~<50)、无热岛(<30),具体公式如下(金丽娜等,2019):

式中:Ij为第j个像元热岛强度;Tj为第j个像元对应的地表温度,单位:℃;k为郊区像元;TCROP(j)为郊区像元地表温度,单位:℃。

2 结果分析

2.1 城市化发展对气温的影响

2.1.1 年际变化

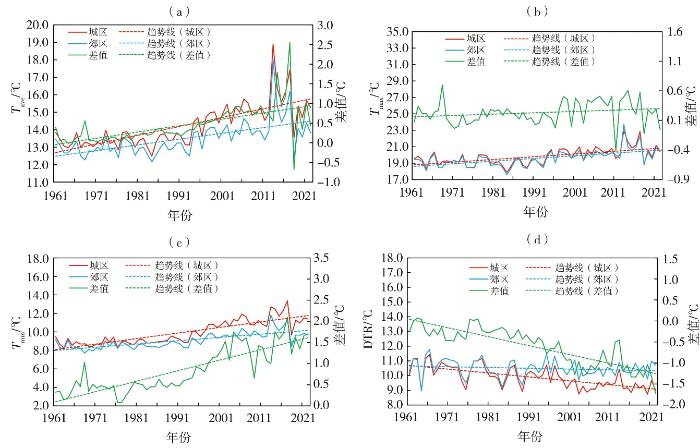

1961—2022年西安城区和郊区间Tave、Tmax和Tmin及其差值均呈现升温趋势(通过P=0.01的显著性检验),城区高于郊区[图2(a)、(b)、(c)],Tmin升温速率高于Tmax,城区和郊区Tave的升温速率分别为0.51 ℃·(10 a)-1和0.32 ℃·(10 a)-1,高于全国的0.30 ℃·(10 a)-1(中国气象局气候变化中心,2024)。城区与郊区间DTR及二者差值均表现出显著减小趋势[图2(d)],城区减小趋势更强,二者差值变化趋势为-0.21 ℃·(10 a)-1(均通过P=0.01的显著性检验)。

图2

图2

1961—2022年西安城区和郊区平均气温(a)、最高气温(b)、最低气温(c)、气温日较差(d)及其差值的年际变化

Fig.2

The inter-annual variation of Tave (a), Tmax (b), Tmin (c), DTR (d) and their difference between urban and suburban areas in Xi’an during 1961-2022

对2020—2023年的82个晴空日地表温度进行遥感反演(表1)发现,西安热岛面积和热岛强度呈扩大增强趋势,2020年、2022年和2023年UHPI分别为0.30、0.30和0.35,与2020年相比,2023年强热岛和较强热岛面积分别增加1.7%和2.0%,弱热岛和无热岛面积分别减少2.5%和1.4%,与气象站点监测数据分析得到的城市热岛变化趋势基本一致。

表1 2020年、2022年和2023年西安市UHPI及不同等级热岛面积比例

Tab.1

| 年份 | UHPI | 热岛面积比例/% | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 强热岛 | 较强热岛 | 弱热岛 | 无热岛 | ||

| 2020 | 0.30 | 25.4 | 11.7 | 10.5 | 13.8 |

| 2022 | 0.30 | 27.1 | 12.1 | 8.6 | 12.6 |

| 2023 | 0.35 | 27.1 | 13.7 | 8.0 | 12.4 |

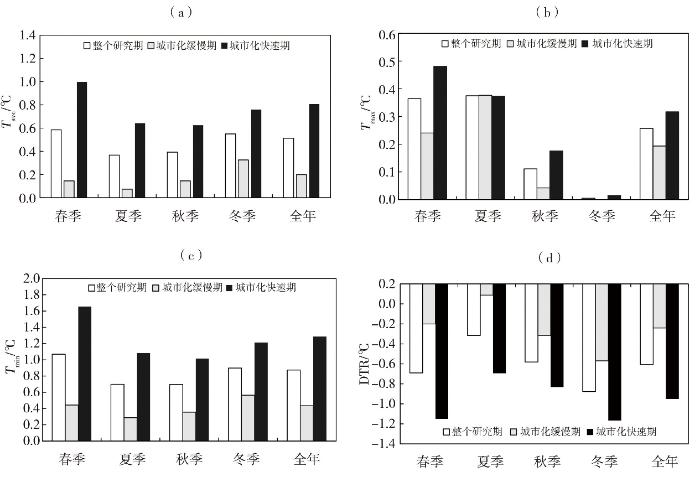

2.1.2 季节变化

西安城市化快速期升温速率大于缓慢期,Tmin的升温速率大于Tmax的升温速率,春季和冬季升温速率大于秋季和夏季(表2)。整个研究期,城区和郊区间Tmin差值(0.87 ℃)大于Tmax(0.26 ℃),Tave差值为0.51 ℃(图3),与全国主要城市增温趋势基本一致(李宇等,2022)。城市化对Tmin升温的贡献率(41.3%)远高于对Tmax的影响(10.8%),对DTR的贡献率为-80.8%,对Tave的贡献率为37.3%,研究结果与城市化对西北地区Tmin、Tmax和Tave的贡献率基本一致(李宇等,2022),但高于城市化对北京Tave的贡献率(20.8%)(杨仕琪等,2023)。对于Tmin,城市化影响贡献率在春季、夏季和秋季差异不大(分别为52.2%、51.1%和41.7%),冬季(29.1%)最小。对于Tmax,城市化影响贡献率在春季、夏季和秋季也相差不大(分别为13.5%、11.1%和12.0%),说明Tmax受城市化影响比Tmin小。对于Tave,城市化影响贡献率在夏季(66.7%)最大,冬季(22.4%)最小,表明冬季Tave受城市化影响较小,可能与盆地地形及大规模取暖有关。城市化对DTR的贡献率在四季均为负值,其中春季和冬季受城市化影响较大(分别为-100.0%和-81.8%)(表略)。西安城市化快速期UHII大于缓慢期,均在冬季和春季较高,与王建鹏等(2011)结论一致。

表2 1961—2022年城市化发展不同阶段西安地区气温变化趋势

Tab.2

| 气象要素 | 时段 | 城市化缓慢期 | 城市化快速期 | 整个研究期 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 城区 | 郊区 | 差值 | 城区 | 郊区 | 差值 | 城区 | 郊区 | 差值 | ||

| Tave | 全年 | 0.04 | -0.04 | 0.08** | 0.68*** | 0.43** | 0.25*** | 0.51*** | 0.32*** | 0.19*** |

| 春季 | 0.09 | -0.12 | 0.21*** | 0.66** | 0.44* | 0.22*** | 0.60*** | 0.34*** | 0.26*** | |

| 夏季 | -0.47*** | -0.61*** | 0.14*** | 0.37** | 0.19 | 0.18*** | 0.27*** | 0.09 | 0.18*** | |

| 秋季 | 0.27* | 0.20 | 0.07*** | 0.46*** | 0.32** | 0.14** | 0.37*** | 0.23*** | 0.14*** | |

| 冬季 | 0.29* | 0.32* | -0.03 | 0.45** | 0.41* | 0.04 | 0.49*** | 0.38*** | 0.11*** | |

| Tmax | 全年 | -0.18 | -0.17 | 0.01 | 0.53** | 0.45** | 0.08*** | 0.37*** | 0.33*** | 0.04*** |

| 春季 | -0.12 | -0.21 | 0.09** | 0.70** | 0.66* | 0.04 | 0.52*** | 0.45*** | 0.07*** | |

| 夏季 | -0.81*** | -0.75*** | -0.05 | 0.29 | 0.19 | 0.10** | 0.09 | 0.09 | 0.01 | |

| 秋季 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | 0.25*** | 0.22*** | 0.03 | |

| 冬季 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | 0.36 | 0.61** | -0.24 | 0.33*** | 0.37*** | -0.03 | |

| Tmin | 全年 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.84*** | 0.05*** | 0.34*** | 0.63*** | 0.37*** | 0.26*** |

| 春季 | 0.18 | -0.03 | 0.21*** | 0.69** | 0.38 | 0.31*** | 0.69*** | 0.33*** | 0.36*** | |

| 夏季 | -0.18 | -0.26** | 0.08** | 0.53*** | 0.26** | 0.27*** | 0.47*** | 0.23*** | 0.24*** | |

| 秋季 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.76*** | 0.54*** | 0.22*** | 0.48*** | 0.29*** | 0.20*** | |

| 冬季 | 0.36** | 0.49*** | -0.13*** | 0.51** | 0.35* | 0.16 | 0.55*** | 0.39*** | 0.16*** | |

| DTR | 全年 | -0.31** | -0.27* | -0.05 | -0.31*** | -0.08 | -0.24*** | -0.26*** | -0.05*** | -0.21*** |

| 春季 | -0.29 | -0.17 | -0.12** | 0.01 | 0.25 | -0.24*** | -0.16*** | 0.11 | -0.28*** | |

| 夏季 | -0.63*** | -0.50*** | -0.13** | -0.24 | -0.09 | -0.15*** | -0.37*** | -0.15** | -0.22*** | |

| 秋季 | 0.07 | 0.11 | -0.04 | -0.66*** | -0.42** | -0.24*** | -0.24*** | -0.08 | -0.16*** | |

| 冬季 | -0.41* | -0.52* | 0.11** | -0.15 | 0.22 | -0.37*** | -0.22** | -0.03 | -0.18*** | |

注:***、**、*分别代表通过P=0.01、P=0.05和P=0.10的显著性检验,下同。

图3

图3

1961—2022年城市化发展不同阶段西安城区和郊区平均气温(a)、最高气温(b)、最低气温(c)和气温日较差(d)差值

Fig.3

Difference of Tave (a), Tmax (b), Tmin (c) and DTR (d) between urban and suburban areas in different stages of urbanization development in Xi’an during 1961-2022

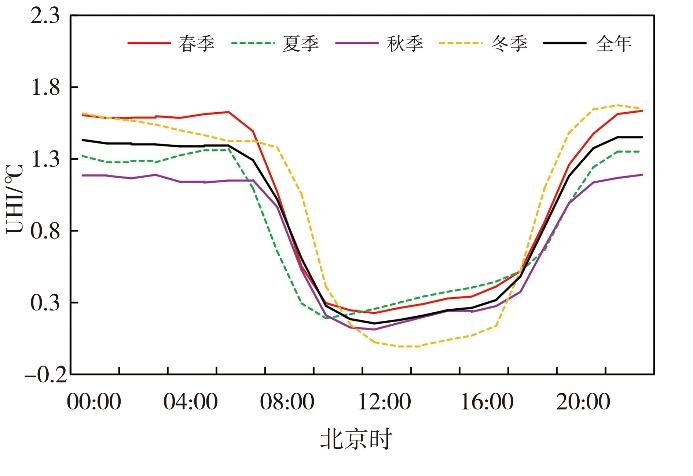

2.1.3 日尺度变化

选取UHI最强的2010—2022年分析日变化规律(图4),发现UHI白天弱夜间强,当日21:00至次日06:00和11:00—16:00为相对稳定的高值和低值时段,17:00—21:00和07:00—11:00为快速上升和下降时段。清晨至中午为升温时段,城区下垫面(多建筑物)比郊区(多自然植被)吸收储存更多热量,中午前后城郊气温差迅速减小;太阳落山后,由于郊区白天储存热量少,可用于对近地层空气加热的热量少,近地层气温下降较快,城区可用于对近地层空气加热的热量多,近地层气温下降较慢,导致UHI不断增大,在午夜前后达到最大值。随着城区和郊区储存热量不断消耗,UHI不断减小。冬季UHI最大值出现时间比夏季提前2~3 h,结束时间比夏季滞后2~3 h,冬季UHI最大值出现在当日21:00至次日09:00,秋季和春季出现在当日22:00至次日07:00,夏季出现在当日24:00至次日06:00。

图4

图4

2010—2022年西安全年和各季节城市热岛效应日变化

Fig.4

Annual and seasonal variation of UHI in Xi’an during 2010-2022

2.2 城市化发展对降水的影响

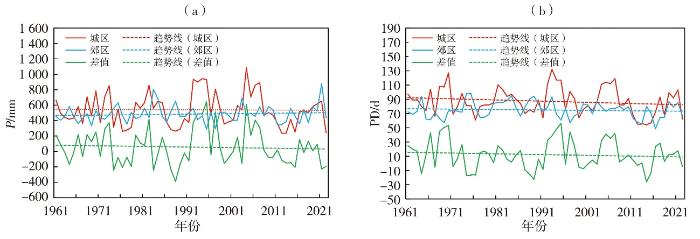

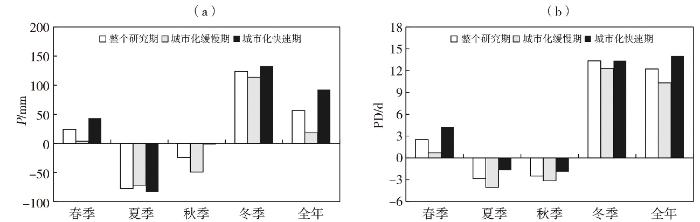

图5

图5

1961—2022年西安城区和郊区降雨量(a)和降雨日数(b)及其在城区和郊区差值的年际变化

Fig.5

The inter-annual variation of P (a) and PD (b) and their difference between urban and suburban areas in Xi’an during 1961-2022

图6

图6

1961—2022年城市化发展不同阶段西安城区和郊区降雨量(a)和降雨日数(b)差值变化

Fig.6

The difference of P (a) and PD (b) between urban and suburban areas in different stages of urbanization development in Xi’an during 1961-2022

表3列出城市化发展不同阶段西安城区和郊区不同等级降水的降雨量、降雨日和降雨强度。可以看出,城市化快速期城区小雨P和PD比城市化缓慢期分别减少2.4 mm和3.5 d,中雨P和PD分别增加29.7 mm和1.8 d,大雨及以上等级P和PD分别增加40.8 mm和1.0 d,总降雨量增加68.0 mm,总降雨日减少0.6 d;小雨RI未出现明显变化,中雨、大雨及以上、总降雨的强度分别增加0.2、0.6、0.7 mm·d-1;中雨P和PD在总降雨量和总降雨日数中的占比分别增加0.7%和2.1%。

表3 1961—2022年城市化发展不同阶段西安城区和郊区不同等级降水的降雨量、降雨日和降雨强度

Tab.3

| 城市化发展阶段 | 降水量等级 | 城区 | 郊区 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| P/mm | PD/d | RI/(mm·d-1) | P/mm | PD/d | RI/(mm·d-1) | ||

| 城市化缓慢期 | 小雨 | 182.0 | 71.2 | 2.6 | 159.3 | 61.5 | 2.6 |

| 中雨 | 202.3 | 13.1 | 15.2 | 191.5 | 12.1 | 15.8 | |

| 大雨及以上 | 120.9 | 3.3 | 36.4 | 137.2 | 3.7 | 37.3 | |

| 总降雨 | 505.3 | 87.5 | 5.7 | 487.0 | 77.2 | 6.3 | |

| 城市化快速期 | 小雨 | 179.6 | 67.7 | 2.6 | 151.0 | 57.5 | 2.6 |

| 中雨 | 232.0 | 14.9 | 15.4 | 173.6 | 11.2 | 15.4 | |

| 大雨及以上 | 161.7 | 4.3 | 37.0 | 158.4 | 4.1 | 38.1 | |

| 总降雨 | 573.3 | 86.9 | 6.4 | 481.0 | 72.9 | 6.6 | |

城市化快速期郊区小雨P和PD比城市化缓慢期分别减少8.3 mm和4.0 d,中雨P和PD分别减少17.9 mm和0.9 d,大雨及以上等级P和PD分别增加21.2 mm和0.4 d,总降雨量和总降雨日数分别减少6.0 mm和4.3 d;小雨RI未出现明显变化,中雨RI减少0.4 mm·d-1,大雨及以上、总降雨的强度分别增加0.8、0.3 mm·d-1;中雨P和PD在总降雨量和总降雨日数中的占比分别减少2.9%和0.4%。

2.3 城市化发展对日照时数和相对湿度的影响

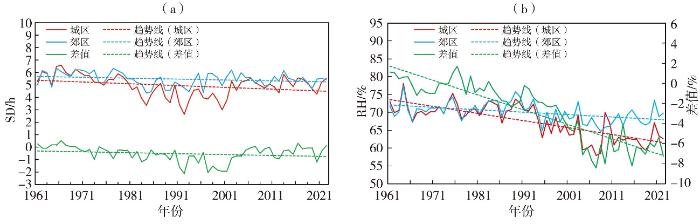

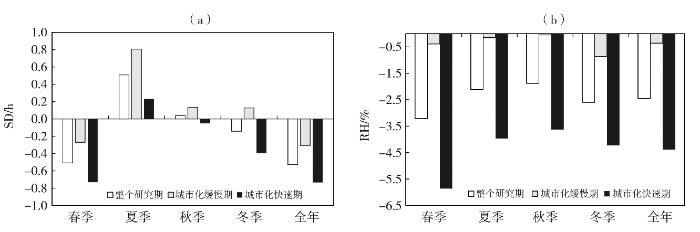

图7为1961—2022年西安城区和郊区日照时数和相对湿度及其在城区和郊区差值的年际变化。表4为城市化发展不同阶段西安城区和郊区日照时数和相对湿度的变化趋势。可以看出,整个研究期大部分时段城区日照时数小于郊区,浑浊岛效应明显。城市化缓慢期西安全年和各季节日照时数均出现减少趋势,且城区减少趋势更强;城市化快速期全年和各季节日照时数均出现增加趋势,且城区增加趋势更强,可能与当地采取节能减排措施以及局地大气环流改变有关。浑浊岛效应主要在春季和冬季[图8(a)],城市化快速期城区和郊区日照时数差值的绝对值分别达到0.73 h、0.39 h,年平均为0.73 h,可能由于春季和冬季城市上空为深厚逆温层,城区气溶胶粒子易形成凝结核,云量增多,使得城区和郊区间日照时数差异增大,浑浊岛效应加强。城市化发展对日照时数的贡献率在春季最大(-100.0%),其次为夏季(-54.5%)、冬季(-46.2%),秋季最小(-7.7%),年平均为-50.0%。

图7

图7

1961—2022年西安城区和郊区日照时数(a)和相对湿度(b)及其在城区和郊区差值的年际变化

Fig.7

The inter-annual variation of SD (a) and RH (b) and their difference between urban and suburban areas in Xi’an during 1961-2022

表4 1961—2022年城市化发展不同阶段西安城区和郊区日照时数和相对湿度的变化趋势

Tab.4

| 区域 | 时段 | 城市化缓慢期 | 城市化快速期 | 整个研究期 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SD/[h·(10 a)-1] | RH/[%·(10 a)-1] | SD/[h·(10 a)-1] | RH/[%·(10 a)-1] | SD/[h·(10 a)-1] | RH/[%·(10 a)-1] | ||

| 城区 | 全年 | -0.69*** | 0.03 | 0.55*** | -2.23*** | -0.14** | -1.97*** |

| 春季 | -0.58*** | -0.91 | 0.84*** | -4.84*** | 0.03 | -3.62*** | |

| 夏季 | -1.11*** | 2.29*** | 0.23 | -1.17 | -0.33*** | -1.08*** | |

| 秋季 | -0.41* | -1.56* | 0.33 | -0.50 | -0.13 | -1.55*** | |

| 冬季 | -0.67*** | 0.30 | 0.88*** | -4.29*** | -0.13* | -2.24*** | |

| 郊区 | 全年 | -0.36*** | 0.77* | 0.06 | -0.42 | -0.07** | -0.68*** |

| 春季 | -0.19 | 0.43 | 0.39** | -3.28*** | 0.12** | -1.93*** | |

| 夏季 | -0.51*** | 3.20*** | 0.01 | -0.13 | -0.16*** | 0.09 | |

| 秋季 | -0.08 | -0.89 | -0.18 | 1.51** | -0.12** | -0.33 | |

| 冬季 | -0.40*** | 0.43 | 0.17* | -1.26 | -0.07* | -1.00*** | |

城市化缓慢期城区和郊区秋季相对湿度出现下降趋势(表4),城市化快速期城区和郊区全年和各季节相对湿度均出现减少趋势,且城区减少趋势更强。整个研究期大部分时段城区相对湿度小于郊区[图7(b)],城市干岛效应明显。城市化快速期城市干岛效应大于缓慢期,就全年来看,城区和郊区相对湿度差值的绝对值由城市化缓慢期的0.36%增至4.38%[图8(b)],与郑祚芳和任国玉(2018)认为城市化发展使北京出现干岛效应,城市化程度越高,干岛效应越强的观点一致。城市干岛效应全年均可发生,就全年而言,整个研究期城区和郊区相对湿度差值的绝对值为2.5%,春季(3.2%)和冬季(2.6%)强于夏季(2.1%)和秋季(1.9%)。城市化发展对相对湿度的贡献率在夏季最大(-100%),其次为秋季(-78.7%),冬季和春季较小(分别为-55.8%和-46.7%),年平均为-66.0%。

图8

图8

1961—2022年城市化发展不同阶段西安城区和郊区日照时数(a)和相对湿度(b)差值变化

Fig.8

The difference of SD (a) and RH (b) between urban and suburban areas in different stages of urbanization development in Xi’an during 1961-2022

3 结论

本文利用1961—2022年西安城区和郊区气象站长期观测数据,系统分析了城市化发展不同阶段对西安全年和各季节平均气温(Tave)、日最低气温(Tmin)、日最高气温(Tmax)、气温日较差(DTR)、降水量(P)、降雨日数(PD)、日照时数(SD)和相对湿度(RH)等气象要素的影响,并对城市化发展对各气象要素的影响贡献率(CRU)进行科学评估,全面揭示了城市化进程与区域气候要素变化之间的内在联系,得到以下主要结论。

1)西安城区和郊区Tave显著升高,城区大于郊区,城市热岛效应显著,城市化快速期大于缓慢期,且在春季和冬季较强。城市热岛效应表现出明显的日变化和季节变化特征,白天弱夜间强,冬季最大值出现时间比夏季提前2~3 h,结束时间比夏季滞后2~3 h。城区和郊区Tmax和Tmin也表现出升高趋势,城市化发展对Tmin的影响贡献率大于Tmax。与城市热岛效应在冬季和春季较强不同,城市化发展对Tave影响贡献率在夏季较大,冬季最小。

2)1961—2022年,西安城区P和PD大于郊区,雨岛效应存在,主要出现在春季和冬季。城市化快速期雨岛效应增强,降水结构出现不对称变化,城区和郊区的小雨P和PD减少,大雨及以上等级P和PD增加,中雨变化趋势有所差异,城区中雨P和PD占比增加,郊区中雨P和PD占比减少。

3)1961—2022年大部分时段西安城区SD小于郊区,浑浊岛效应明显,主要出现在春季和冬季,就全年来看,城市化快速期城区和郊区日照时数差值的绝对值为0.73 h。城市化发展对SD的影响贡献率在春季最大,年平均为-50.0%。

4)1961—2022年大部分时段西安城区RH小于郊区,干岛效应明显。干岛效应在四季和全年均可发生,春季和冬季较强,就全年来看,城市化快速期城区和郊区相对湿度差值的绝对值为2.5%。城市化发展对RH的影响贡献率在夏季最大,年平均为-66.0%。

本文在研究城市化气候效应时,选用了国家基本气象站观测资料,但其站点空间分辨率尚显不足,下一步可通过区域气象观测站资料,结合遥感技术等进一步分析城市化对局地气候的影响。

参考文献

近40 a重庆城市热岛特征及其与天气状况的关系

[J].利用1980—2019年重庆市中心城区4个气象站点的气温、降水等观测资料以及典型时段卫星资料,分析重庆市热岛效应的时空变化特征以及不同天气状况对热岛的影响。结果表明:20世纪90年代中期以来,重庆城市热岛效应增强趋势明显,21世纪10年代达最强,近年有减缓迹象。热岛的日、月及季节变化特征分布为:白天弱,夜间强;8月最强,6月最弱;盛夏最强,初春次之,仲春至初夏最弱。卫星遥感显示城市热岛呈东北、西南走向分布,强热岛主要位于人口密集的老城区、商业区、广场、车站、工业园以及城市新区等区域。21世纪10年代,城市热岛效应受雨天、阴天等负向驱动因素的影响以及多云天、晴天等正向驱动因素的影响,重庆市中心城区雨天、阴天、多云天、晴天时的平均热岛强度分别为0.19、0.52、0.69、0.76 ℃。

济南市夏季城市热岛效应特征分析

[J].利用2012—2014年济南市自动气象站气温数据,分析济南市夏季城市热岛效应时空分布特征。结果表明,济南市夏季城市热岛效应显著,热岛强度由市区向四周辐射,市中心沿经十路到泉城路东西向一带为热岛效应最强区域;济南市夏季城市热岛效应强度存在明显的日变化,热岛强度夜间大于白天,早晨和傍晚前后存在热岛强度陡然变化阶段。

高原山地城市降水结构演变特征及城市效应: 以昆明市为例

[J].为探究城市化进程中高原山地城市降水结构演变规律,以昆明市为例,综合运用Mann-Kendall检验、R/S分析等方法,对不同降水结构序列演变特征及城市效应进行定量分析。结果表明:①1960—2017年间昆明市年降水量、降水频次均呈减小趋势,降水强度呈增加趋势;年降水量在昆明主城区及下风区存在2个明显的高值区;②夜、昼降水发生率相当,但夜间贡献率、降水强度略大,且夜间强降水事件持续加剧;夏秋季的降水占全年主导地位,其降水强度呈持续增加趋势;不同等级降水发生率随雨级递增呈指数型递减,贡献率呈二次型变化,降水强度呈线性递增;弱降水事件持续减少,强降水事件持续增加是降水等级结构变化的特征;③年降水量、降水频次、降水强度R<sub>CU</sub>分别为10.62%、-0.91%、11.32%,表明城市化对年降水量、降水强度具有增加效应,而对降水频次具有减小效应,主要由于城市化使冬季降水日数及小雨日数减少;城市化扰动了不同的降水结构,使夏秋季及夜间强降水事件更集中,小型降水事件减少,而强降水事件明显增加。

盆地地形下西安城市热岛效应对周边降水的影响

[J].利用陕西省西安市及周边14 个气象观测站最近40 a( 1966 ~ 2005 年) 冬季( 12 ~ 2 月) 、夏季( 6 ~ 8 月) 平均气温、降水量和降水日数、各站风向资料及西安站逐时降水资料,运用统计对比分析方法,研究城市热岛效应的年代际变化及其对区域降水的影响,并尝试给予简要的原因分析与讨论。结果表明: ( 1) 由于城市规模的发展,冬夏季均形成了以西安为中心的明显“热岛”,西安城区与临近区域的温度梯度在加大。热岛强度、影响范围冬季强于夏季; ( 2) 无论冬夏季,温度空间距平差0 ℃线都呈Ω 形,在其东西2 侧分别有冷中心或冷区,暖区( 暖中心) 冬季强于夏季,西侧冷区( 冷中心) 夏季强于冬季,东侧冷区( 冷中心) 冬季强于夏季。冬夏季,降水总体分布的第1 特征是: 在Ω 形东、西、南侧冷中心( 冷区) 降水量均增加,在暖舌北侧均减少; 总体分布第2 特征为: 夏季东北少、西南多,冬季西少东多。2 季节都存在个别站点的局地性差异; ( 3) 第1 特征的形成机制是明显的“温度锋区”;第2 特征形成机制是由热岛效应和季节性变化的环境风场间相互作用,降水的季节空间分布差异是由冬夏盛行风变化引起的; 因地形造成盛行风方向的不同是导致降水空间分布复杂的主要原因。

1916—2020年北京城市变迁及其与区域气候演化的关系

[J].剖析百年尺度的城市变迁与气候要素变化对提升区域气候演变机理的认知具有重要意义。本文基于卫星遥感图像、社会经济数据和气象站点实测等数据,采用人机交互解译方法,刻画了1916—2020年北京城市扩展过程。利用滑动平均法和Mann-Kendall趋势检验方法,分析了关键气象要素的变化特征,从而揭示了百年尺度城市土地利用变化和社会经济发展与区域气候变化之间的关系。研究表明:1916—2020年北京城市土地面积增长了64.48倍,围绕中心地域呈圈层式蔓延扩展,呈现“缓慢—加速—减速”的扩展模式,城市扩展速度在2000—2010年达到峰值,为70.12 km<sup>2</sup>/a。1916—2020年北京的5 a滑动平均气温和年降水量分别为12.25 ℃和588.6 mm。随着城市发展,1916—2020年北京市5 a滑动平均气温以0.22 ℃/10a波动上升,1978年以来升温显著。年降水量则呈现波动下降趋势,速率为9.37 mm/10a。城市不透水面的加速扩张可能造成地表能量收支的改变,从而引发城市变暖。城市化率与气温升高具有协同关系,不同时段差异显著,1916—2020年北京城市化对区域升温的贡献为20.83%。另一方面,地表能量收支改变与空气污染物排放增加可能导致北京城市地区降水减少。本文结果可为提升北京城市变迁对区域气候演变影响过程和机制的认知提供科学参考。

近17 a郑州城市热岛时空演变及驱动机制分析

[J].为深入探讨郑州市热环境问题,基于长时间序列的 MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)陆表温度产品(MYD21A1),分析郑州城市热岛效应的时间演变和空间分布特征,并结合土地利用/覆盖类型数据及郑州市统计年鉴资料,从自然和人为两方面因素探讨郑州市热岛效应的成因和驱动机制。结果表明:郑州市年平均热岛强度的昼、夜空间分布差异不大,较强及以上热岛区域主要在主城区。郑州市热岛效应具有昼、夜和季节差异。日间,春季和夏季的热岛面积占比分别呈非显著和显著上升趋势,秋季和冬季呈非显著下降趋势;夜间,春、夏、秋季热岛面积均呈非显著上升趋势,冬季热岛效应偏弱,无明显变化特征。郑州市城市热岛比例指数与热岛强度的年际变化特征一致,昼、夜城市热岛比例指数均为夏季>春季>秋季>冬季。不同土地利用/覆盖类型的热岛效应差异明显,城乡建筑用地最高、耕地次之、林地和水域最低;植被覆盖度与地表温度呈负相关,太阳辐射强度对城市热岛效应有正向驱动作用,人口密度、城市生产总值和建筑竣工面积均与城市地表温度呈正相关。

Estimating the expansion of urban areas and urban heat islands (UHI) in Ghana: A case study

[J].

Observational and modeling study of interactions between urban heat island and heatwave in Beijing

[J].

Asymmetrical shift toward less light and more heavy precipitation in an urban agglomeration of East China: Intensification by urbanization

[J].