0 引 言

新疆地处欧亚大陆腹地,地域辽阔,地形复杂多样,有高山、湖泊、冰川、森林和沙漠,属于干旱、半干旱地区,天山山脉将新疆分为气候特征差异显著的北疆和南疆(毛炜峄等,2008;李景林等,2013;王姣妍,2023)。新疆作为“丝绸之路经济带”和“中巴经济走廊”的核心区和关键区之一,是中国西部大开发的主战场和重要生态环境屏障区之一。近年来,极端天气气候事件频发,高温和低温事件强度、频数呈现增加趋势(张林海等,2013;陈颖等,2022;许婷婷等,2022),这不仅对当地经济发展、防灾减灾产生了重要影响,同时对中东部地区的极端天气事件、气候变化亦产生了广泛而深刻的影响(曲姝霖等,2017;丁一汇等,2023;张强等,2023)。因此,在全球变暖、极端天气气候事件频发(周波涛和钱进,2021;郝增超和陈阳,2024)的大背景下,新疆极端气温变化引起广泛关注,如普宗朝等(2014)、张延伟等(2016)分别对全疆和北疆极端气温事件的变化特征进行了分析;杨霞等(2009)、张志高等(2019)、吕婷等(2020)分别对乌鲁木齐、哈密、阿勒泰等地区极端气温变化特征进行了探讨。然而,上述研究所使用的数据均为原始观测数据,未考虑台站迁址、仪器换型等非自然因素产生的偏差,这些偏差会严重影响气候极值变化趋势的真实性。在气候变化研究中,均一的长序列资料是基础,其有益于真实可靠地评估历史气候趋势和变率,尤其对于趋势估计、气候态和极端事件的研究非常重要(曹丽娟和严中伟,2011;余君等,2014;李庆祥,2016;唐国利,2020;严中伟等,2020)。因此,时间上均一的极端最高、最低气温序列对于极端天气气候事件和气候变化研究至关重要。

有多种均一化方法可以消除气温等原始观测数据的非均一性偏差,例如标准正态检验法(Standard Normal Homogeneity Test,SNHT)(Alexandersson, 1986)、序列均一化的多元分析方法(Multiple Analysis of Series for Homogenization,MASH)(Szentimrey, 1999)、成对比较均一化检验法(Pairwise Comparisons,PC)(Menne and Williams, 2009)、Higher-Order Moments for Autocorrelated Data(HOMAD)(Toreti et al.,2010)、RHtest方法(Wang et al.,2010)等,这些方法在不同国家和气象要素中得到广泛应用。Cao等(2016)、Li等(2018)分别采用RHtest和MASH方法对中国国家级地面气象站气温数据进行了非均一性检验,系统构建了中国气温的均一化数据集。周昊楠等(2012)、王秋香等(2018)、刘卫平等(2020)、孔婷等(2021)针对新疆单站气象站站址迁移对观测资料的影响进行了分析,认为台站迁移影响气温序列的均一性,但这些研究多是针对单站、均值要素开展的非均一性检验,缺乏对新疆区域气温序列均一性的系统研究。1951年以来,新疆105个地面气象站有76站存在迁站记录,且观测时次、观测仪器、统计方法等均经历多次变更,直接采用原始观测数据无法真实反映新疆平均气温、极端气温的变化规律,影响气候变化研究的准确性和代表性。

本文针对新疆105个国家级地面气象站极端最高、最低气温资料开展非均一性检验,分析引起其非均一性的原因,对非自然因素引起的断点进行订正,形成新疆105站1951—2022年月极端最高、最低气温均一化数据。另外,分析新疆均一化前后极端最高、最低气温变化趋势及其空间差异,揭示新疆极端气温的真实变化规律,以期为新疆积极应对极端天气气候事件、提升防灾减灾能力、提高气候可行性评估报告的准确性和代表性提供可靠的数据支撑。

1 资料和方法

1.1 数 据

待检测数据为新疆105个国家级地面气象站1951—2022年月极端最高、月极端最低气温序列,数据来源于新疆气象信息中心,所有数据均经过气候界限值、内部一致性、时间一致性和空间一致性检查,完整性和质量较高;参考序列来源于国家气象信息中心发布的“中国国家级地面气象站均一化气温月值数据集(V2.0)”中1951—2022年月平均最高、最低气温。文中全疆指新疆维吾尔自治区全域,北疆涵盖天山山脉以北地区,南疆包括天山山脉以南区域。

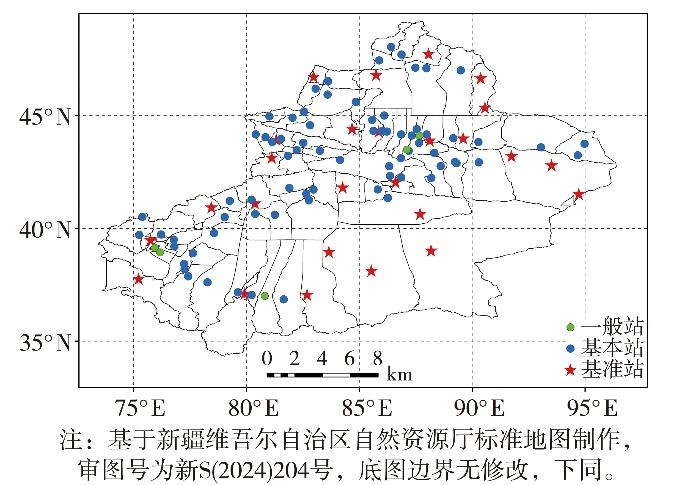

新疆现有105个国家级地面气象站,含26个国家基准气候站,74个国家基本气象站,5个国家一般气象站。1951年全疆气象台站仅有9个,1961年增至100个,2001年阿克达拉大气本底站建成后,形成了现有的105个地面气象观测站网。需要特别说明的是,阿克达拉站沿用了1999年撤销的黑山头气象站的区站号,但实际两站相距100 km左右,海拔高度相差663 m,因此将该站数据分段统计,本文所用阿克达拉站数据时间段为2001—2022年。图1是新疆国家级地面气象站空间分布,观测站数量北疆多南疆少,其中天山山区北坡最为密集,南疆塔克拉玛干沙漠周边相对稀疏,沙漠腹地仅有1个塔中站。

图1

图1

新疆国家级地面气象站空间分布

Fig.1

The spatial distribution of national surface meteorological stations in Xinjiang

1.2 元数据

元数据信息是记录气象台站所在位置、观测要素、观测仪器及观测系统逐项变化的基础数据。它是序列订正最可靠的依据,能够显著减小均一性研究结果的不确定性(唐国利,2020)。本文所用元数据信息由新疆气象信息中心编制,且经过3次修改完善。

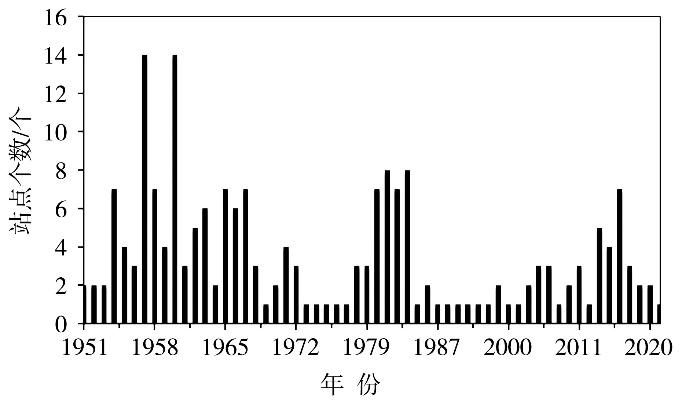

根据元数据信息,对1951年1月1日—2022年12月31日新疆地面气象台站的迁站、观测仪器变更及观测时次进行梳理和统计。发现1951年以来新疆105个地面气象站中76站存在迁站记录,且发生2次和3次迁站的台站占总台站数的20%左右。迁站集中在20世纪50年代中期到60年代中期、80年代前期及2013—2019年(图2)。新疆最高和最低气温观测仪器经历3次变革,20世纪60年代中期之前使用苏联、德国制造的气温表,20世纪60年代后期改用国产气温表,2004年之后逐步更换为温度传感器。新疆1960年8月之前采用地方平均太阳时(01:00、07:00、13:00、19:00)观测,之后采用北京时(02:00、08:00、14:00、20:00)进行观测,2004—2009年陆续转为每日24次自动观测。

图2

图2

1951—2022年新疆迁站台站数序列

Fig.2

Series of annually relocated stations in Xinjiang from 1951 to 2022

1.3 非均一性检验方法

PMT方法基于惩罚最大T检验,假设

式中:

通过引入经验性的惩罚因子可以得到

1.4 参考序列及订正方法

在气候序列的均一性检验和订正过程中,选择合适的参考序列非常关键,Wang等(2010)研究表明一个同待检测序列相关性很好的均一性时间序列能够用来作为参考序列。为保证均一化后观测站平均气温与极端气温之间的一致性,本文选择各站经过订正的均一化月平均最高气温、月平均最低气温序列为参考序列,确保参考序列与待检序列的气候背景相似,减少由于趋势不一致带来的误差。数据来自国家气象信息中心发布的“中国国家级地面气象站均一化气温月值数据集(V2.0)”,该数据集已业务准入且在气象部门广泛应用,具有较好的可用性和认可度(Xu et al.,2013;Cao et al.,2016)。PMT方法通过选择一个与待检测序列气候信号相匹配的参考序列,计算两者之间的差值,构建一个趋势成分得到有效去除的差值序列。在构建差值序列之前,采用多阶段回归模型对序列进行去趋势和去季节性调整,使差值序列更接近于零均值的假设。

为避免过度订正,尽量保留原始记录信息,在对断点进行确认时加大人工核查力度,仅保留有元数据支持且均一性检验通过0.05显著性水平检验的断点。采用分位数匹配(Quantile-Matching,QM)方法对存在断点的数据序列进行订正,通过计算断点前后数据的分位数(如10分位数、20分位数、...、90分位数),寻找合适的调整量,以确保断点前后的分位数分布保持一致性。订正值依赖于订正数据的经验频率分布,意味着在相同的分段区间内,订正值会根据各自的经验频率而变化。该调整在长期趋势及变化上与平均值调整相一致,在极端值的订正上具有明显优势(Wang et al.,2010;Vincent et al.,2012),该方法已被集成到RHtestsV5软件系统中,为气候数据的分析和订正提供了一个有效的工具。

2 结果分析

2.1 新疆极端气温断点分布

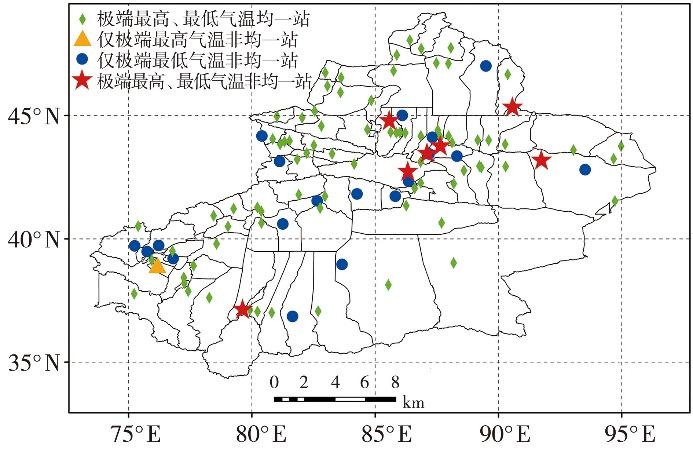

结合元数据信息对新疆105站的月极端最高气温和月极端最低气温序列断点进行分析。检验结果表明:7站月极端最高、最低气温序列均存在断点,1站仅月极端最高气温序列存在断点,19站仅月极端最低气温存在断点,78站月极端最高、最低气温序列连续性较好,不存在断点。可见,极端最低气温序列比极端最高气温序列更易出现不连续现象。其原因在于最低气温通常出现在日出之前,此时大气边界层稳定,局地微气象条件(如地形、湿度)对气温的影响明显;最高气温通常出现在白天午后,太阳短波辐射使大气边界层混合充分,边界层内气温空间差异较夜间减小。因此,台站迁移可能对最高气温影响不大,但对最低气温的影响会更显著,从而导致最低气温有更多不连续现象(李庆祥等,2005)。

从断点出现时间来看,月极端最低气温的断点出现时间集中在1954—1967年和2002—2019年2个时期,2011年最多,有3个断点,其次是2004、1958、1954年;月极端最高气温断点集中出现在1957—1966年和2010—2014年。从断点空间分布(图3)来看,月极端最低气温断点在南北疆分布相对均匀,但月极端最高气温断点数量北疆明显多于南疆;天山山区南北坡人口稠密区域断点数量较多,其次喀什地区相对集中。

图3

图3

1951—2022年新疆月极端最高、最低气温序列均一和非均一站点空间分布

Fig.3

Spatial distribution of homogeneous and inhomogeneous stations for monthly extreme maximum and minimum temperature series in Xinjiang from 1951 to 2022

2.2 原因分析

从月极端最高、最低气温序列断点与元数据信息匹配情况看,所有断点均有元数据支持。其中,造成月极端最高气温序列非均一的原因主要是台站迁移,占总断点数的87%,其次是环境变化,占总断点数的13%,环境变化的影响主要表现为观测场周围建筑物遮挡影响观测数据。造成月极端最低气温序列非均一的主要原因也是台站迁移,占总断点数的85%,其次是仪器换型,占总断点数的9%,再次是环境变化和观测时次,各占总断点数的3%。仪器换型对极端最低气温影响表现在两方面:1)2004—2010年人工转自动观测时期,仪器由原来的最高和最低温度计更换为气温传感器;2)2014年温度传感器由原来芬兰生产的HMP45D型铂电阻温度传感器更换为中国生产的HYHMP155A型铂电阻温度传感器。观测时次对应哈密站1954年由原来的逐时观测改为01:00、07:00、13:00、19:00的4次定时观测,且由90°E标准时改为地方平均太阳时,地方平均太阳时比标准时慢18 min左右,随之观测获得的气象数据比之前标准时晚18 min,可能对极端最低气温数据产生影响。总之,台站迁移对极端气温序列有明显影响,且极端最低气温比极端最高气温更容易受非自然因素的影响。

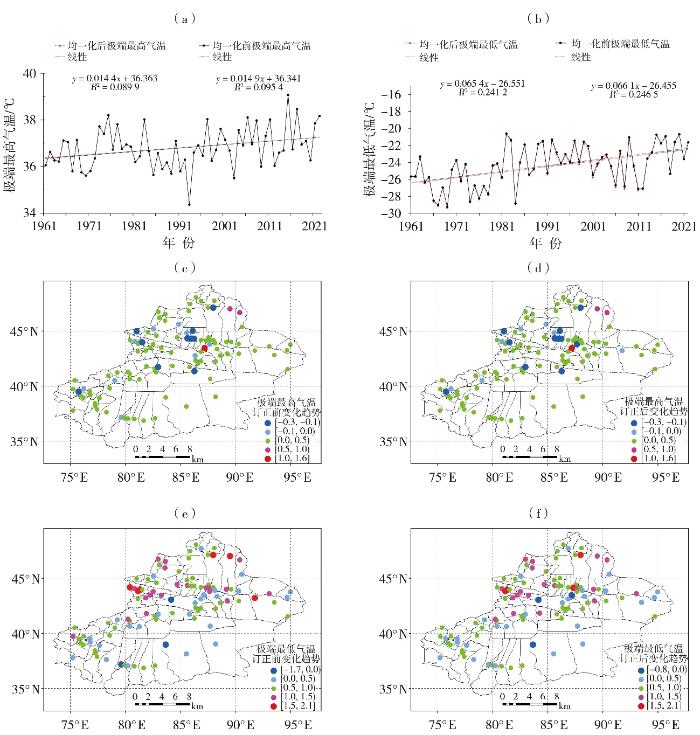

2.3 订正前后变化趋势分析

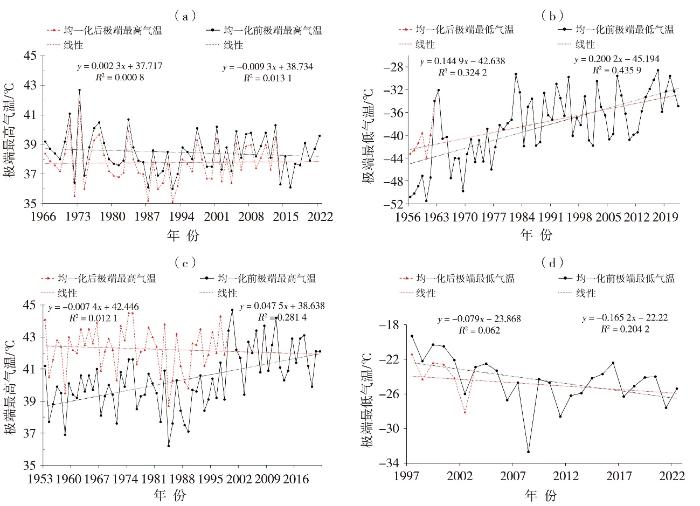

为评估非均一性对新疆月极端最高和最低气温序列的影响,对订正前、后全疆平均的极端气温序列及变化趋势空间分布进行对比分析。建站初期站点数量较少且南北疆分布不均衡,1953年全疆气象台站仅有44个,多分布于南疆和东疆地区,为更好反映订正前后新疆极端最高、最低气温序列的变化趋势,选择使用1961—2022年数据(分析单站变化趋势时使用该站建站以来数据)。从图4可见,订正前全疆年极端最高气温和极端最低气温的气候倾向率分别为0.15、0.66 ℃·(10 a)-1,订正后分别为0.14、0.65 ℃·(10 a)-1。可见,在区域平均尺度上,订正前、后极端最高气温和极端最低气温差异不大,主要原因在于不同站点序列非均一性导致的趋势偏差有正有负,多站平均后一定程度上相互抵消。

图4

图4

1961—2022年新疆105站订正前、后年极端最高(a)、最低气温(b)序列及订正前(c、e)、后(d、f)年极端最高(c、d)、最低(e、f)气温变化趋势分布[单位:℃·(10 a)-1]

Fig.4

The annual extreme maximum (a) and minimum (b) temperature series before and after correction of 105 stations in Xinjiang from 1961 to 2022, as well as the spatial distribution of the trends (Unit: ℃·(10 a)-1) of annual extreme maximum (c, d) and minimum (e, f) temperatures before (c, e) and after (d, f) correction

从各站订正前、后变化趋势空间分布(图4)可见,极端最高气温订正前、后气候倾向率均为-0.30~1.50 ℃·(10 a)-1。订正前86站极端最高气温呈增温趋势,占总数的82%,增温幅度较大的站点主要分布在北疆;19站呈现降温趋势,占总数的18%,呈降温趋势的站北疆多于南疆。如喀什站极端最高气温气候倾向率为-0.13 ℃·(10 a)-1,该站1954、1957、2014年存在明显的降温现象,且对应3次迁站记录,但检测发现3次迁站均未使极端最高气温序列产生断点。极端最高气温呈降温趋势的测站中有14站建站以来存在迁站记录,迁站虽未使数据序列产生断点,但对变化趋势的影响不容忽视,有待深入研究。订正后巴仑台和墨玉站,极端最高气温序列由降温趋势变为增温趋势,更符合全球变暖的大趋势,大尺度气候变化的空间一致性得到改善。

极端最低气温订正前、后均有102站呈增温趋势(图4),占总数的97%,增温幅度较大站点主要分布在北疆,其中富蕴站增幅最大,增温速率达2.00 ℃·(10 a)-1。订正前墨玉、塔中、巴音布鲁克3站极端最低气温呈降温趋势,占总数的3%;订正后14站极端最低气温增温幅度减小。各站极端最低气温订正前气候倾向率为-1.65~2.00 ℃·(10 a)-1,订正后则为-0.79~2.10 ℃·(10 a)-1。订正前6站极端最低气温气候倾向率≥1.50 ℃·(10 a)-1,其中富蕴、十三间房、霍尔果斯站3站由于迁站和仪器换型影响造成其气候倾向率较周围站点偏大,订正后变小且与附近气象站增温趋势更加一致;伊宁、察布查尔虽增温速率较大,但并未受迁站、仪器换型等影响,且同区域的新源、尼勒克站极端最低气温增温速率亦较大,应属于区域性气候变化;阿克达拉大气本底站2001年建站以来增温率高达2.00 ℃·(10 a)-1,与同区域未迁过站的布尔津、阿勒泰站2001年以来1.90、1.50 ℃·(10 a)-1的增温率较一致。从空间分布看,订正前、后增温幅度北疆均明显大于南疆,且在天山北坡经济带较为集中;订正后南疆增温速率基本为0~1.00 ℃·(10 a)-1,空间一致性得到改善。

2.4 个例分析

图5为墨玉、富蕴、十三间房和塔中站订正前、后年极端最高、最低气温序列。墨玉站年极端最高气温在2014年检测出断点,该站2014年1月1日由墨玉县县城中心区文化东路迁至西南方向的农业科技园区,迁站距离为14 km,新址在郊区,四周为农田,迁站后极端最高气温降温明显;订正前极端最高气温气候倾向率为-0.09 ℃·(10 a)-1,订正后极端最高气温转为增温趋势,增温率为0.02 ℃·(10 a)-1,与相距30 km且未迁站的和田站趋势相一致。富蕴站极端最低气温在1961年出现断点,该站在1961年6月1日由富蕴县二次河新城迁至西南方向的富蕴县城西郊,海拔相差362 m,且原址位于山前的水库边,新址位于郊外,地势平坦;迁站后极端最低气温上升明显,订正后极端最低气温增温率由2.00 ℃·(10 a)-1变为1.45 ℃·(10 a)-1,与其附近青河站的1.14 ℃·(10 a)-1增温率更加一致。

图5

图5

墨玉(a)、富蕴(b)、十三间房(c)和塔中(d)站订正前、后年极端最高(a、c)、极端最低(b、d)气温序列

Fig.5

The annual mean extreme maximum (a, c) and extreme minimum (b, d) temperature series at Moyu (a), Fuyun (b), Shisanjianfang (c), and Tazhong (d) stations

十三间房站极端最高气温在1999年检测出断点,该站1999年1月1日由七角井向南迁至兰新铁路十三间房火车站以西5 km处,迁站距离为32 km,海拔相差83 m。原址位于七角井镇的山坳内,新址位于空旷的戈壁滩,周围无遮挡物。迁站后极端最高气温升温明显,订正后极端最高气温由增温变为弱降温趋势,由订正前的0.48 ℃·(10 a)-1变为-0.07 ℃·(10 a)-1。进一步分析发现,近年来测站20 km范围内新建多家风力发电站,2021年7月开工建设的S238线汉水泉至下涝坝段公路贯穿气象站,下垫面性质发生改变造成的浮尘、扬沙和沙尘暴日数明显增加,其中2022年浮尘日数5 d,扬沙日数高达54 d,近5 a沙尘日数增多一定程度上影响了极端最高、最低气温,这与吴莹莹等(2022)的研究结论“沙尘能降低近地表的气温,降温幅度多在0~10%”相一致。

塔中站极端最低气温在2002年检测出断点,该站2002年1月1日由人工观测转为自动观测,最低气温表更换为气温传感器。订正前极端最低气温序列出现降温现象,订正后气候倾向率由-1.65 ℃·(10 a)-1变为-0.79 ℃·(10 a)-1,塔中站极端最低气温降温趋势明显减弱。此次仪器换型对极端最高气温的影响较小,未检测出断点,相对而言极端最低气温更为敏感。

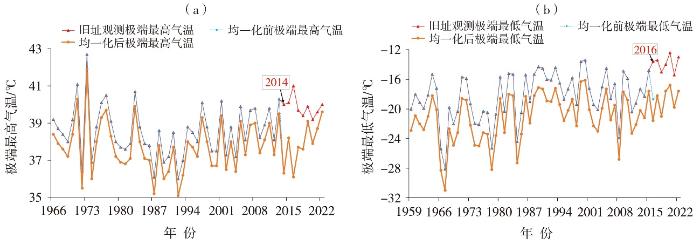

2.5 订正效果评估

以迁站后仍保留原址观测的墨玉和库尔勒站为例,对比其旧址保留的平行观测资料与新址原始和均一化极端最高和极端最低气温数据趋势。如图6所示,墨玉站2014年迁至新址后,极端最高气温与旧址相比明显降低,序列出现非均一性;订正前极端最高气温气候倾向率为-0.09 ℃·(10 a)-1,订正后为0.02 ℃·(10 a)-1,基于旧址保留平行观测数据序列的长期变化趋势为0.17 ℃·(10 a)-1,呈现出增温趋势,可见订正后该站增温变化趋势与旧址趋势较为一致,且与施雅风等(2003)、张强等(2023)西北地区暖湿化特征一致,空间一致性得到改善。库尔勒站2016年迁站,迁至新址后极端最低气温存在明显跳变,订正前极端最低气温变化趋势为0.44 ℃·(10 a)-1,订正后为0.67 ℃·(10 a)-1,基于旧址保留平行观测数据序列的长期变化趋势为0.86 ℃·(10 a)-1,旧址极端最低气温保持原有变化趋势,订正后的变化趋势与旧址保持一致。

图6

图6

墨玉站年极端最高气温(a)和库尔勒站年极端最低气温(b)旧址平行观测与新址均一化前、后观测序列

Fig.6

The parallel observation series of annual extreme maximum temperature at the old site of Moyu Station (a) and annual extreme minimum temperature at Korla Station (b), as well as the observation series of them before and after homogenization at the new sites

上述分析结果显示订正后的均一化数据结果可靠。然而,由于迁站后仍保留观测任务的台站数量有限,导致无法针对所有站点进行分析,但所选站点亦可证明订正效果的可靠性和科学性。

3 结论与讨论

本文利用RHtestsV5软件中的惩罚最大T检验(PMT)方法对新疆105个国家级地面气象站1951—2022年月极端最高气温、最低气温数据序列开展非均一性检验。结合元数据信息进行断点判定,采用QM方法对数据序列进行订正,得到如下主要结论。

1)新疆月极端最低气温序列检测出34个断点,涉及26站,占总台站数的25%,月极端最高气温序列检测出8站存在断点,有7站月极端最高、最低气温均存在断点。极端最低气温断点在南北疆分布均匀,其中天山山区南北坡较多,其次是喀什地区;极端最高气温断点北疆明显多于南疆。

2)台站迁移是极端最高、最低气温序列产生断点的主要原因,环境变化是极端最高气温产生断点的次要原因,而极端最低气温产生断点的其他原因包括仪器换型、环境变化和观测时次改变。

3)订正前、后全疆年极端最高气温和极端最低气温趋势变化差异不大;订正后墨玉站年极端最高、最低气温序列由降温趋势变为增温趋势,塔中站极端最低气温气候倾向率由-1.65 ℃·(10 a)-1变为-0.79 ℃·(10 a)-1,富蕴站极端最低气温增温率由2.00 ℃·(10 a)-1变为1.45 ℃·(10 a)-1。订正后单站极端气温变化趋势更符合新疆和西北地区气候暖湿化特征,大尺度气候变化的空间一致性得到改善。

4)墨玉和库尔勒站订正后的数据序列变化趋势与旧址数据保持一致性,订正后的极端气温变化趋势与新疆气候增暖特征吻合度更好。

对均一化前后整体趋势和个例的对比分析表明,均一化订正后,极端最高和最低气温数据的趋势和空间一致性得到明显改善。具体表现为,原本呈降温趋势的极端最高和最低气温序列转变为增温趋势,这一变化与新疆地区整体的暖湿化气候特征相吻合,且均一化后极端气温长期趋势的空间一致性更好。值得注意的是,极端最高和最低气温对非均一性干扰的敏感性存在差异:极端最高气温受非自然因素的影响程度小于极端最低气温,台站迁移对极端最高气温序列的影响明显低于极端最低气温。全疆105站中19站极端最高气温呈现降温趋势,其中有14站建站以来存在迁站记录,迁站虽未使数据序列产生断点,但对变化趋势的影响不容忽视,在后续研究中可以基于元数据信息和历次环境评估数据进一步深入分析。

参考文献

全球气候变化的区域响应:中国西北地区气候“暖湿化”趋势、成因及预估研究进展与展望

[J].西北地区是中国西部大开发的主战场和重要的生态环境安全屏障区,该区气候变化直接影响到“一带一路”倡议实施中的水资源、生态和环境安全。在全球气候变化背景下,西北地区气候呈现出明显的“暖湿化”现象并呈东扩发展趋势,极端降水事件趋多趋强。一方面,降水量的增加有利于该地区的水资源可持续利用和生态环境保护;另一方面,极端降水的增加也对区域综合防灾减灾提出了新挑战。针对近年来备受关注的西北地区气候“暖湿化”问题,从其演变特征、形成原因和物理机制以及未来趋势预估等方面进行了总结和评述,归纳了已有的科学共识,并进一步剖析了当前研究中存在的问题和不足,最后对未来科学研究的重点方向进行了展望。对西北地区气候“暖湿化”趋势、成因及未来预估进行系统回顾,将对今后深入研究西北地区气候“暖湿化”问题具有重要的科学指导意义。

近50 a新疆气温精细化时空变化分析

[J].利用新疆93个气象站1961-2010年的逐月平均气温资料,使用线性趋势分析、Mann-Kendall检测以及基于ArcGIS的混合插值法对春、夏、秋、冬四季和年平均气温的变化趋势、突变特征以及各气温要素多年平均值和突变前后变化量的空间分布进行了分析。结果表明:(1)新疆春、夏、秋、冬四季和年平均气温的空间分布总体呈现“南疆高,北疆低;平原和盆地高,山区低”的格局。(2)在全球变暖背景下,1961-2010年新疆春、夏、秋、冬四季和年平均气温分别以0.24 ℃/10 a、0.21 ℃/10 a、0.39 ℃/10 a、0.49 ℃/10 a和0.33℃/10 a的倾向率呈显著的上升趋势,并分别于2004年、1997年、1995年、1985年和1994年发生了突变性的上升,突变后较突变前,各季和年平均气温分别升高了1.5 ℃、0.8 ℃、1.2 ℃、1.6 ℃和1.0 ℃,但气温上升幅度具有明显的区域性差异,其空间分布总体呈现“北疆大,南疆小”的格局。

利用多模式对中国气温序列中不连续点的检测

[J].

1962—2013年新疆阿勒泰极端气温时空变化特征

[J].基于新疆阿勒泰地区5个国家气象站的逐日平均气温、 最高气温和最低气温气象数据, 利用一元线性回归、 9 a滑动平均等方法分析了该地区近52年极端气温的时空变化规律。结果表明: (1)阿勒泰地区平均气温、 平均最高气温、 平均最低气温均显著上升, 上升速率为0.40、 0.29、 0.58 ℃·(10a)<sup>-1</sup>; 秋、 冬季上升幅度最大。(2)极端最高气温、 最低气温极高值、 暖昼、 暖夜以不同的速率上升(增加), 分别为0.19 ℃·(10a)<sup>-1</sup>、 0.58 ℃·(10a)<sup>-1</sup>、 1.45 d·(10a)<sup>-1</sup>、 3.37 d·(10a)<sup>-1</sup>。气温日较差以-0.29 ℃·(10a)<sup>-1</sup>的速率下降; 生长季长度呈上升趋势, 增加速率为3.31 d·(10a)<sup>-1</sup>。暖日、 暖夜在四季均呈上升趋势。除极端最高气温和生长季长度外, 其他指数均有50%以上的站点呈上升趋势。(3)极端最低气温、 最高气温极低值分别以0.68、 0.48 ℃·(10a)<sup>-1</sup>的速率上升; 冷昼、 冷夜、 冰日、 霜日均呈下降趋势, 减少速率分别为-1.57、 -3.69、 -1.79、 -4.40 d·(10a)<sup>-1</sup>。仅冷夜、 霜日两个指数在所有站点显著下降。(4)冷指数的减小幅度大于暖指数的增大幅度, 夜指数的减小幅度大于昼指数的增大幅度。

1981—2019年新疆区域性高温天气过程时空特征及其环流分型

[J].利用1981—2019年5—9月新疆105个国家基本气象站日最高气温观测资料及美国国家环境预报中心和大气研究中心(National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research,NCEP/NCAR)逐日再分析资料,分析新疆区域性高温天气过程的时空变化特征及环流形势。结果表明:(1)1981—2019年新疆共出现100次区域性高温天气过程,主要发生在6—8月,其中7月最多、8月次之、6月最少;区域性高温天气过程主要出现在伊犁河谷平原地区、北疆准噶尔盆地南缘、南疆塔里木盆地及东疆平原地区。(2)进入21世纪后,新疆高温天气过程发生次数呈增加趋势,强度明显增强;过程开始时间有提前趋势,结束时间有推后趋势;过程累计日数则呈现“增加、减少、增加”的阶段性变化趋势。(3)造成新疆区域性高温天气过程的500 hPa环流形势主要分为4类,分别为伊朗副高东伸型(占54.0%)、叠加型(占32.0%)、新疆脊型(占12.0%)、西太副高西伸型(占2.0%)。

新疆阿勒泰地区冬季极端低温事件特征分析

[J].

西北地区气候暖湿化增强东扩特征及其形成机制与重要环境影响

[J].西北地区地处欧亚大陆腹地,水汽来源匮乏,干旱是其主要气候特征。近年来随着区域降水的不断增加,中国西北暖湿化问题引起国际及国内相关领域科学家和社会各界的广泛关注。为了揭示中国西北气候暖湿化增强东扩特征与形成机制及其重要环境效应,科学回应社会关切,研究团队利用多源融合数据,从多尺度、多维度对中国西北暖湿化问题开展全面深入研究,发现了西北湿化趋势具有显著的非线性增强特征,且湿化正在向东扩展,本世纪内西北仍维持暖湿趋势,明确了西北陆面蒸散对气候变暖具有特殊的负反馈机制,揭示了西北湿化趋势受多因子综合驱动机制;评估了西北暖湿化对区域生态环境、水资源、农业生产和粮食安全的重要影响及其互馈效应;提出了应对西北暖湿化的技术对策,形成了“西北地区气候暖湿化增强东扩特征及其形成机制与重要环境影响”系列研究成果。基于研究的重大决策咨询报告为新时代西部大开发和黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略发挥了重要决策支撑,成果也受到国际学界广泛关注,并入选2022年度“中国生态环境十大科技进展”。

北疆地区1961—2010年极端气温事件变化特征

[J].根据1961~2010年北疆地区34个气象台站逐日平均气温、最高气温和最低气温资料,定义高温和低温的阈值、频率及其强度,并采用线性趋势、EOF等方法对其研究分析。研究表明:① 北疆地区的高温阈值研究发现空间分布变化特征基本呈现从东南向西北规律变化趋势。时间变化趋势分析发现该地区高温阈值呈现上升趋势。其中,夏季上升幅度最小,冬季上升幅度最大。频数分析发现天山山区极端高温频数变化要高于其他地区变化频数。② 北疆地区的低温阈值研究发现空间分布变化特征基本也呈现从东南向西北规律变化趋势。频数分析发现夏季频数总体呈现下降趋势。③ 通过线性趋势和EOF分析表明北疆地区高温和低温事件强度、频数呈现增加的趋势。由于北疆属于干旱与半干旱地区,生态环境较为脆弱。极端气温趋势的增加会影响到该地区的水文、工业和农业管理。

A homogeneity test applied to precipitation data

[J].

Climatic warming in China according to a homogenized data set from 2419 stations

[J].

Further-adjusted long-term temperature series in China based on MASH

[J].

Homogenization of temperature series via pairwise comparisons

[J].

Multiple analysis of series for homogenization (MASH)

[C]//

A novel method for the homogenization of daily temperature series and its relevance for climate change analysis

[J].

A second generation of homogenized Canadian monthly surface air temperature for climate trend analysis

[J].

Accounting for autocorrelation in detecting mean shifts in climate data series using the penalized maximal t or F test

[J].

Penalized maximal F test for detecting undocumented mean shift without trend change

[J].

Penalized maximal t test for detecting undocumented mean change in climate data series

[J].

New techniques for the detection and adjustment of shifts in daily precipitation data series

[J].

Homogenization of Chinese daily surface air temperatures and analysis of trends in the extreme temperature indices

[J].