0 引言

暴雨雨型展示了暴雨强度在不同降雨历时内的时间分配过程,即强度随时间的变化规律(严正宵等,2020)。研究表明,不同雨型产生的洪峰流量差异较大(吴彰春等,1995),因此在城市内涝防治和海绵城市建设中,不同雨型的雨水管网设计参数也不相同(张格,2023)。早在20世纪40年代,莫洛科夫和施果林(1956)通过对乌克兰地区降雨资料的统计分析,划分出7类雨型,并发现强度均匀的雨型较为稀少(岑国平等,1998)。Keifer和Chu(1957)根据强度、历时、频率关系提出了芝加哥设计雨型,随后Huff(1967)、Pilgrim和Cordery(1975)、Yen和Chow(1980)、Kibler(1982)等学者相继提出不同设计雨型。针对西宁市的暴雨雨型研究,何永晴等(2019)利用1954—2017年逐分钟降水数据推算了芝加哥设计雨型,结果显示西宁市短历时暴雨呈单峰特征,峰值多出现在降水初期。此外,相关研究(王彬雁等,2015;成丹和陈正洪,2017;袁冯等,2020;徐俊杰等,2023)基于逐分钟降水资料,通过不同分类方法对暴雨雨型的分类、年际变化及空间特征展开分析,为不同地区科学应对极端暴雨灾害提供了重要依据。

暴雨设计重现期的推算需选取合适的极值概率分布模型。由于降水的地区差异,目前尚无统一的模型适用于所有场景。常用的极值概率统计分析模型包括皮尔逊Ⅲ型分布、Weibull分布、耿贝尔分布等。Liu等(2024)在径流重现期计算中评估了多种概率分布方法,发现皮尔逊Ⅲ型分布、Logistic分布和Weibull分布拟合效果最佳;De Araújo Nunes等(2022)利用耿贝尔分布推算水库库容重现期以克服样本长度限制;Cho等(2023)结合广义极值分布与Copula函数对极值降雨深度及最大风速的联合重现期进行分析,识别飓风过程的极端性;国内在研究不同气象要素的极值概率分布及重现期推算中(邱译萱等,2021;李清华等,2022;杨扬等,2023),发现耿贝尔分布和广义极值分布的广泛适用性。

目前关于西宁市降水的研究多集中在气候暖湿化背景下的降水变化趋势及其引发的洪涝灾害方面,而针对设计暴雨雨型、降雨极值概率分布的模拟精度以及短历时降雨极值在不同雨型中的分布等方面的研究相对较少。此外,现有暴雨雨型研究主要集中于湿润半湿润地区,而对暴雨雨量较小、场次较少的干旱半干旱地区,雨型分类方法的适用性及极值分布拟合方法的研究较为缺乏。本文利用近60 a西宁市国家基本气象站逐分钟降雨资料,基于《气候可行性论证规范极值概率统计分析》(全国气候与气候变化标准化技术委员会,2019),使用耿贝尔分布、皮尔逊Ⅲ型分布和广义极值分布拟合西宁市不同历时降雨分布,并通过拟合优度评价极值拟合效果。结合模糊识别法划分暴雨雨型,探索适用于高原半干旱地区的降雨极值拟合方法,以期为西宁市的防洪排涝和防灾减灾提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

所用降水数据来自于西宁市国家基本气象站,该站位于西宁市城北区,降水观测数据连续完整,分钟数据序列较长。逐分钟降水资料的时间范围为1954—2001年和2011—2022年共60 a。其中,1954—2001年的数据由雨量自记纸降水曲线跟踪计算并经信息化处理;2011—2022年的数据为气象站自动记录的逐分钟雨量数据;2002—2010年无逐分钟降水观测记录。24 h(20:00—次日20:00,北京时,下同)日降水量数据的时间范围为1954—2022年,共69 a。以上数据均由青海省气象信息中心提供。

1.2 研究方法

1.2.1 暴雨判定及雨型划分

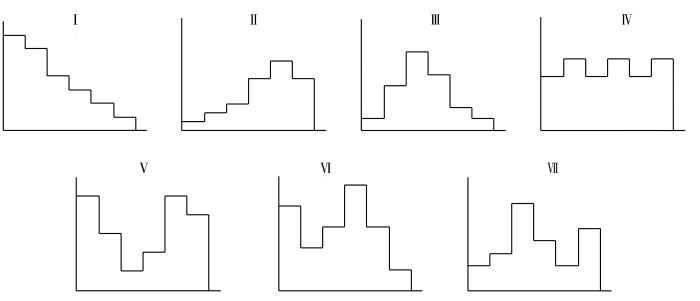

图1

依据《室外排水设计标准》(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,2021),选取5、10、15、20、30、45、60、90、120、150、180 min共11个历时,以及2、5、10、50、100 a共5个重现期,以60 a逐分钟降水数据作为研究样本,采用年最大值法提取极值样本,利用耿贝尔分布、皮尔逊Ⅲ型分布和广义极值分布对样本频率分布进行拟合,计算各历时降水极值及其重现期。耿贝尔分布适用于模拟极端降水等极少见事件;皮尔逊Ⅲ型分布广泛应用于水文和气象领域,适合分析降水和流量等变量的概率分布;广义极值分布涵盖多种极值分布形式,适用于不同类型的极端气象变量。通过拟合优度评价对上述模型进行对比,选取适合西宁暴雨特点的最佳概率分布模型。

雨型识别是将每场实际发生的降雨归类为模式雨型中某一种类型的过程,通常采用目估法或模糊识别法(徐俊杰等,2023)。目估法通过人工判断每场降雨过程绘制的直方图来确定雨型,此方法操作简便,但易受主观因素影响,存在较大人为误差;模糊识别法将实际降雨的时程分配过程与模式雨型进行比较,计算实际降雨与各模式雨型的贴近度,以贴近度最大的模式雨型作为该场降雨的雨型。

本文采用模糊识别法(岑国平等,1998)对暴雨雨型进行识别。具体步骤:首先计算每时段雨量占总雨量的比例,将一场降雨划分为m个相等的时段,每个时段的雨量占总雨量的比例xi为

式中:Pi为每时段的降雨量,P为降雨过程的总雨量,单位均为mm。

将各时段的xi作为该场降雨的雨型指标,用向量X表示,即

同样,将7类模式雨型用向量形式表示为

式中:vki为模式雨型向量,Vk为7种模式雨型的向量矩阵,其分布矩阵为

实际雨型向量X与第k类模式雨型Vk的贴近度σk计算公式如下:

若实际雨型与第k类模式雨型的贴近度最大,则认为该场降雨过程属于第k类雨型。

1.2.2 概率分布模型及检验方法

K-S检验通过计算假设理论分布F(xi)与经验概率分布Fw(xi)在每个样本点的概率差的最大值Dn(即K-S统计量),判断样本是否符合假设理论分布。Dn的计算公式如下:

在给定显著性水平α和样本量n的情况下,通过查表获得K-S检验的临界值λα,n。若Dn<λα,n,则接受原假设,认为样本符合假设理论分布,否则拒绝原假设。

本文选择显著性水平α=0.05,根据样本量查表得到λα,n=1.36,当Dn<λα,n时,样本符合假设理论分布,且Dn越小,模型拟合效果越优。

拟合相对偏差R用于评估拟合值与实际值的偏差大小,其计算公式如下:

式中:yi为第i个样本的实际值,

2 暴雨雨型及极值重现期

2.1 西宁市暴雨日数的变化特征

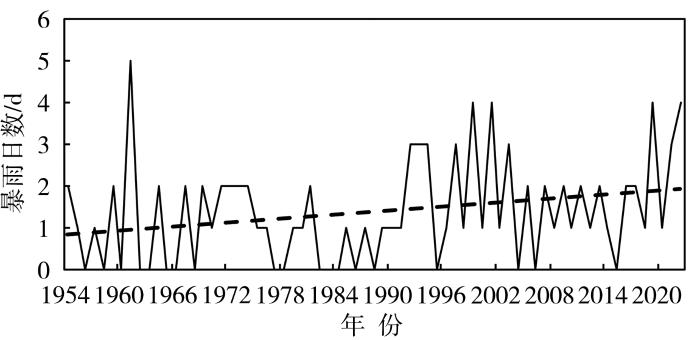

1954—2022年,西宁市日降水量大于等于25.0 mm的暴雨过程共计95场,平均每年约1.4场;日降水量超过50.0 mm的暴雨有7场,占暴雨总场次的7.4%;年际变化显著,1990年之前有42%的年份未出现暴雨,而1990年后有12%的年份未出现暴雨,整体呈缓慢增加趋势;年暴雨日数最多出现在1961年(5 d),有19 a未出现暴雨(图2)。

图2

图2

1954—2022年西宁暴雨日数年际变化

Fig.2

Inter-annual variation of rainstorm days in Xining from 1954 to 2022

2.2 暴雨雨型统计

根据1.2.1暴雨判定标准,将1954—2001年和2011—2022年出现的75场暴雨,基于逐分钟降水资料开展雨型统计。将24 h的暴雨过程均分为6个阶段(20:00—23:00、00:00—03:00、04:00—07:00、08:00—11:00、12:00—15:00、16:00—19:00)(王彬雁等,2015),计算每阶段雨量占过程雨量的比例,根据贴近度分析确定每场暴雨的雨型,统计各雨型的出现次数及其占比,结果如表1所示。峰值位于前部的Ⅰ类雨型占比最大(44.0%),其次是峰值位于中部的Ⅲ类雨型,Ⅳ、Ⅵ类雨型占比最少,均为2.7%。单峰型雨型(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)占总暴雨场次的85.3%。

表1 西宁市75场暴雨雨型统计

Tab.1

| 雨型 | 出现次数/次 | 占比/% |

|---|---|---|

| Ⅰ | 33 | 44.0 |

| Ⅱ | 6 | 8.0 |

| Ⅲ | 25 | 33.3 |

| Ⅳ | 2 | 2.7 |

| Ⅴ | 3 | 4.0 |

| Ⅵ | 2 | 2.7 |

| Ⅶ | 4 | 5.3 |

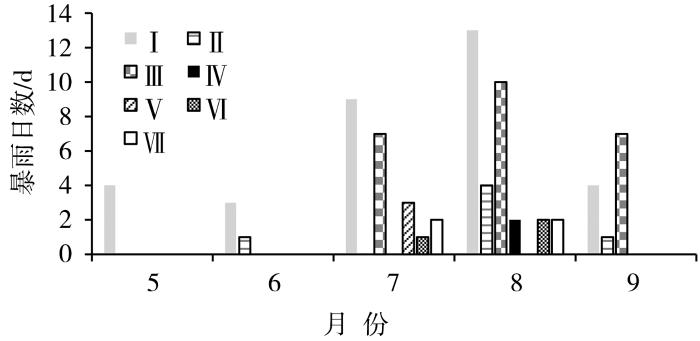

从7类雨型的月分布特征(图3)可见,西宁暴雨主要集中在7—9月,占比达89.0%,其中8月出现暴雨次数最多。5月仅出现Ⅰ类雨型;6月以Ⅰ、Ⅱ类单峰雨型为主;7月,单峰型雨型(Ⅰ、Ⅲ类)占比较高,其中Ⅰ类雨型最多,双峰型雨型(Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ类)出现6次;8月单峰型雨型最多,主要为Ⅰ类,与7月不同,8月Ⅱ类雨型和均匀型Ⅳ类雨型均较多,且Ⅳ类雨型仅出现在8月;9月仅出现单峰型雨型,以Ⅲ类为主。西宁市暴雨雨型以单峰型为主,占比达85.3%,双峰型和均匀型暴雨较少,仅在7、8月出现。这一分布特征与何永晴等(2019)利用芝加哥雨型法得到的西宁市暴雨雨型特征一致,表明西宁市暴雨强度通常集中在降雨过程的前半段。

图3

图3

西宁市5—9月不同雨型暴雨日数分布

Fig.3

Distribution of heavy rain days with different rainstorm patterns in Xining from May to September

2.3 暴雨雨型分析

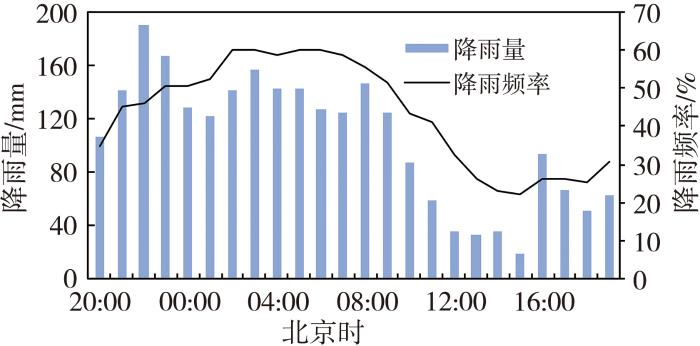

对筛选出的75次暴雨过程的累积雨量和降水频率进行日变化分析(图4)发现,西宁汛期暴雨雨量的高值区出现在20:00—次日09:00,占总雨量的78.4%;而暴雨出现次数的高频时段为23:00—次日09:00,占总暴雨次数的71.5%。上述两个时段并未完全重合,可总结为“前半夜下的大(雨量),后半夜下的多(频率)”。这一特征与刘义花等(2020)的研究结论一致,可能与西宁市位于山谷地区的地形特征有关(Guo et al.,2014;于竹娟等,2024),夜间地面辐射冷却,密度较大的冷空气沿山坡下沉至谷底或盆地,汇聚后被迫抬升,在谷底湿润空气条件下易形成云雨。此外,西宁汛期午后多强对流天气,因此16:00—19:00出现了降雨的次高值区,而11:00—15:00是暴雨发生的最少时段。

图4

图4

西宁市暴雨过程降雨量和降雨发生频率的日变化

Fig. 4

Diurnal variation of rainfall amount and frequency in Xining during heavy rain processes

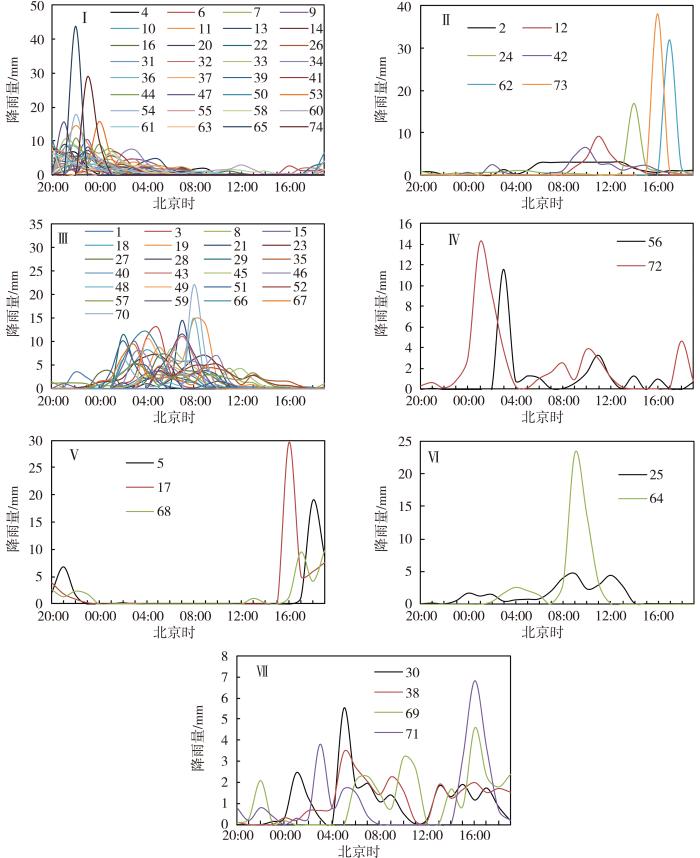

根据贴近度原则,将75次暴雨过程划分为7类雨型,并绘制各类型暴雨过程的降雨时程图(图5)。暴雨雨量在时间上的分布极不均匀,单一雨型难以全面描述一日内暴雨的变化特征。Ⅰ类雨型峰值主要出现在21:00—00:00,随后逐渐减少,小时降雨量最大可达43.7 mm;Ⅱ类雨型峰值出现在13:00—17:00,小时雨量最大可达38.1 mm;Ⅲ类雨型峰值分布跨度较大,集中于02:00—10:00,小时雨量最大为22.0 mm,是单峰型中峰值雨量最小的雨型;Ⅳ类雨型降雨过程中出现多个峰值,各峰值雨量均较小。Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ类雨型均为双峰型,其峰值主要分布于13:00—17:00、00:00—10:00。

图5

图5

西宁市7类雨型的降雨量逐小时变化

(图例中的数字为75场降雨过程的顺序编号)

Fig.5

Hourly variation of rainfall of the seven rain patterns in Xining

(The numbers in figures represents the sequence identifiers of 75 rainfall processes)

2.4 降雨极值的概率分布模拟与重现期计算

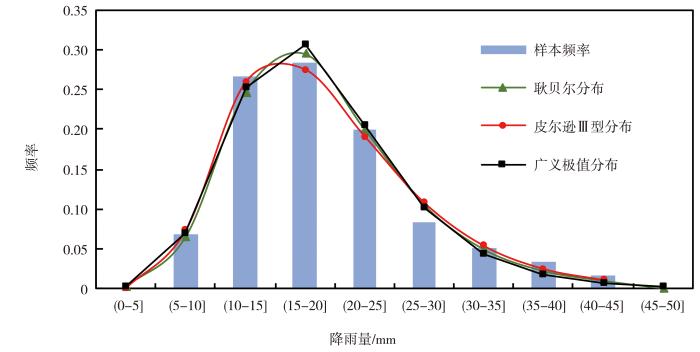

以西宁不同降雨历时的年最大降雨量作为极值样本,进行概率密度分布模拟。样本频率表示降雨量从0 mm开始,以5 mm为步长的每个前开后闭区间内的次数占总降雨次数的比例。以150 min为例,图6显示,3种分布模型与样本频率分布的趋势基本一致,均较好地反映了降水样本的频率特征。其中,耿贝尔分布和广义极值分布在样本频率最高的区间存在模拟值偏高的情况。

图6

图6

西宁市150 min历时降水极值频率分布与耿贝尔分布、皮尔逊Ⅲ型分布、广义极值分布模拟的概率密度分布

Fig.6

Frequency density of 150-minute precipitation extreme and probability density fitted by Gumbel distribution,Pearson-Ⅲ distribution,Generalized Extreme Value distribution in Xining

为确定不同降雨历时最优的概率分布模型,对11个历时的3种概率分布模型进行检验,检验指标选取K-S统计量Dn、相关系数r和拟合相对偏差R,结果见表2。

表2 西宁不同历时降雨极值拟合效果检验

Tab.2

| 历时/min | Dn | r | R | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Gumbel | P-Ⅲ | GEV | Gumbel | P-Ⅲ | GEV | Gumbel | P-Ⅲ | GEV | |

| 5 | 0.068 | 0.067 | 0.077 | 0.987 | 0.988 | 0.997 | 6.863 | 5.222 | 6.503 |

| 10 | 0.066 | 0.067 | 0.066 | 0.994 | 0.990 | 0.995 | 4.749 | 5.102 | 5.855 |

| 15 | 0.050 | 0.046 | 0.072 | 0.998 | 0.998 | 0.994 | 4.639 | 3.293 | 5.899 |

| 20 | 0.078 | 0.058 | 0.091 | 0.972 | 0.985 | 0.983 | 7.223 | 3.588 | 7.923 |

| 30 | 0.090 | 0.051 | 0.129 | 0.957 | 0.992 | 0.981 | 9.962 | 3.984 | 10.568 |

| 45 | 0.098 | 0.073 | 0.144 | 0.945 | 0.993 | 0.948 | 10.830 | 4.091 | 11.283 |

| 60 | 0.112 | 0.076 | 0.149 | 0.942 | 0.985 | 0.914 | 11.508 | 5.175 | 11.110 |

| 90 | 0.076 | 0.070 | 0.121 | 0.961 | 0.969 | 0.973 | 7.639 | 4.027 | 8.646 |

| 120 | 0.057 | 0.060 | 0.082 | 0.986 | 0.981 | 0.993 | 4.263 | 3.268 | 5.720 |

| 150 | 0.044 | 0.052 | 0.051 | 0.994 | 0.995 | 0.994 | 2.443 | 2.574 | 3.180 |

| 180 | 0.079 | 0.078 | 0.075 | 0.916 | 0.914 | 0.915 | 3.896 | 3.197 | 3.355 |

注: Gumbel、P-Ⅲ、GEV分别表示耿贝尔分布、皮尔逊Ⅲ型分布、广义极值分布。

3种概率分布模型均通过K-S检验。在模拟15~120 min历时的降雨时,皮尔逊Ⅲ型分布的Dn小于耿贝尔分布和广义极值分布,表明皮尔逊Ⅲ型分布拟合效果更好;但在较短(5、10 min)和较长(120~180 min)历时降雨模拟中,皮尔逊Ⅲ型分布的Dn大于耿贝尔分布和广义极值分布。3种概率分布模型的相关系数均达到极显著水平(P<0.001),皮尔逊Ⅲ型分布的整体相关性最强。3种概率分布模型的拟合相对偏差R的特征与Dn类似,即皮尔逊Ⅲ型分布拟合15~120 min降雨历时的效果更好,其余则耿贝尔分布和广义极值分布拟合效果更好。3种概率分布模型45、60 min历时的拟合效果均相对较差。

基于皮尔逊Ⅲ型概率分布,计算西宁不同降雨历时的重现期降雨极值(表3),可看出,各重现期降雨极值随降雨历时增加而增大。2~100 a的6个重现期(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,2021)内,5 min历时降雨极值为4.2~11.5 mm,60 min历时降雨极值为11.9~39.4 mm,180 min历时降雨极值为19.5~45.6 mm。Ⅰ类雨型中最大雨强达43.7 mm·h-1,已超过100 a一遇的水平;Ⅱ类雨型中最大雨强达38.1 mm·h-1,超过50 a一遇水平,Ⅴ类雨型中最大雨强接近20 a一遇水平,其他雨型最大雨强在2 a一遇到10 a一遇之间。在城市防灾减灾工作中,应更注重强度峰值出现在傍晚至午夜的Ⅰ类、Ⅱ类雨型暴雨的影响。

表3 基于皮尔逊Ⅲ型概率分布函数的西宁不同历时重现期降雨极值

Tab.3

| 重现期/a | 降雨历时/min | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |

| 2 | 4.2 | 6.3 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 10.6 | 11.9 | 14.0 | 15.9 | 17.9 | 19.5 |

| 5 | 6.2 | 9.4 | 11.6 | 13.1 | 15.1 | 17.0 | 18.6 | 21.0 | 23.0 | 25.1 | 27.0 |

| 10 | 7.6 | 11.4 | 14.2 | 16.3 | 18.9 | 21.6 | 23.5 | 25.8 | 27.7 | 29.7 | 31.8 |

| 20 | 8.8 | 13.3 | 16.7 | 19.2 | 22.6 | 26.1 | 28.4 | 30.5 | 32.3 | 33.9 | 36.2 |

| 50 | 10.3 | 15.6 | 19.8 | 23.0 | 27.4 | 32.0 | 34.7 | 36.6 | 38.0 | 39.2 | 41.6 |

| 100 | 11.5 | 17.3 | 22.1 | 25.8 | 30.9 | 36.5 | 39.4 | 41.1 | 42.2 | 43.1 | 45.6 |

3 结论与讨论

本文基于西宁市近69 a日降水资料和1954—2001、2011—2022年共60 a的逐分钟降水资料,利用模糊识别法识别雨型,对不同雨型进行统计分析,对比3种概率分布模型对不同历时降水的拟合优度,计算短历时降雨重现期,得到以下主要结论。

1)1954—2022年,西宁市暴雨共95场,其中日降水量超过50.0 mm的暴雨有7场,占暴雨总场次的7.4%。年暴雨日数最多为5 d(1961年),平均每年约1.4 d,总体呈缓慢增加趋势。

2)西宁市暴雨以单峰型为主,占总暴雨场次的85.3%,主要集中在7—9月。单峰型降雨中,峰值多位于降雨过程的前中期,峰值雨强最高达43.7 mm·h-1。双峰型和均匀型暴雨较少,仅出现在7、8月。暴雨雨量高值区集中在20:00—次日09:00,而暴雨频率高值时段为23:00—次日09:00,表现为“前半夜下的大(雨量),后半夜下的多(频率)”的特征。

3)3种概率分布模型的模拟均能通过K-S检验,皮尔逊Ⅲ型分布的拟合效果更好。各重现期内,降雨极值随历时增加而增大。Ⅰ类和Ⅱ类雨型中的最大雨强分别超过60 min历时的100 a一遇和50 a一遇水平,致灾可能性更高。

西宁市暴雨多为单峰型,雨量集中、强度大,且多发生在夜间,具有较高致灾风险。应重点关注夜间强降雨引发的城市内涝及其次生灾害。在气候可行性论证和城市防涝工程设计中,应结合不同雨型的降雨时程和重现期降雨极值进行标准化的风险评估与方案设计,为重大工程项目建设和城市防灾减灾提供科学依据。

参考文献

湖北宜昌市区暴雨雨型的演变特征

[J].利用湖北省宜昌市宜昌基准站1956—2013年逐分钟降雨资料,对宜昌市区暴雨雨型的演变特征进行分析,并采用同频率分析法推求该地区历时6 h、12 h、24 h的设计暴雨雨型。结果表明:宜昌市区1956—2013年汛期(5—9月)前期易发生持续12~24 h或24 h以上、降雨量50~100 mm的暴雨,而中后期易发生持续12 h以下、降雨量30~70 mm的暴雨。1956—2013年,宜昌市区短历时、中长历时、长历时暴雨和大暴雨发生次数缓慢增加,而特长历时大暴雨明显减少。其中,短历时暴雨的峰值趋于增大,持续时间趋于增加;中长历时暴雨的小时雨量无显著变化,但雨量分布、雨峰趋于后移,持续时间趋于增加;长历时暴雨的小时雨量趋于减少,雨量分布、雨峰趋于前移,持续时间趋于缩短。宜昌市区历时6 h、12 h、24 h的设计暴雨雨型均为典型的单峰型,雨峰分别位于第20、34、113时段。

西宁市短历时暴雨雨型及适用性分析

[J].利用西宁市1954-2017年降水分钟数据建立暴雨统计样本,采用年最大值法推算暴雨强度公式并推求西宁市短历时暴雨雨型。结果表明:西宁市短历时暴雨雨型单峰特征比较明显,单峰峰值出现在前1/3。历时120 min芝加哥设计雨型综合雨峰位置系数0.27,雨峰位置在35 min左右,峰值前(后)雨强迅速增加(减小),最大1 h降水量为13.14 mm,降水主要集中在20~80 min。各历时的瞬时雨强变化趋势以及分布型基本一致,雨强随着重现期的增大而增大。累计降雨雨峰前(后)增长斜率升(降)最大。西宁市暴雨分布呈现局地性强,空间差异明显特征,芝加哥设计雨型结果对城西和城北区代表性较好,城中和城东区可参考使用。

山西省不同重现期下电线覆冰厚度空间分布及区划

[J].利用山西省18个积冰站电线积冰观测资料和91个气象站常规观测资料,采用逐步回归分析方法,针对不同气候区分别构建电线覆冰设计冰厚的气象估算模型,推算各站30 a、50 a、100 a重现期下的设计冰厚。在此基础上,结合DEM数据和电网运行覆冰观测资料,对设计冰厚进行地形订正和易冰区微地形运行经验修正,最终得到山西省电网电线覆冰厚度空间分布及区划结果。结果表明:(1)山西省电线覆冰的设计冰厚整体与气温、相对湿度、风速、水汽压等密切相关,其中高山区的设计冰厚还与降水量、日照时数关系密切,且受连续3 d的气象条件影响,而丘陵和平原区则与当日和前一日或前二日的气象条件密切相关;(2)构建的分区设计冰厚气象估算模型对各气候区的覆冰厚度模拟效果较好,估算偏差五台山前约2 mm,其余地区小于1.2 mm;(3)地形订正后的结果更为合理地反映山西省各重现期下电线覆冰厚度的空间特征,即覆冰厚度随纬度降低而减小,中、重冰区主要分布在恒山、五台山、管涔山、吕梁山、太岳山和太行山等高海拔地区,而沿黄河一带和盆地为轻冰区,且盆地覆冰最轻;(4)易覆冰区经运行经验修正后,其覆冰厚度能够更加精确表达局部微地形区覆冰真实情况,这对电力部门具有实际参考价值。

“衡邵娄干旱走廊”干旱时空演变特征分析

[J].近年来,长江流域干旱事件频发,干旱灾害造成的损失越来越大,为进一步提升区域干旱灾害风险管理及防旱抗旱能力,开展典型旱区干旱时空演变规律研究具有重要意义。“衡邵娄干旱走廊”是湖南省干旱最严重区域,利用该区域33个气象站1971—2022年逐月降水量构建标准化降水指数(Standardized Precipitation Index,SPI)序列数据集,以邵阳县为示例,应用游程理论整合干旱事件,基于Gumbel-Copula函数构建干旱历时和强度联合分布函数,计算干旱联合重现期并推广至整个研究区域,在此基础上构建干旱等级划分标准,分析整个研究区域各等级干旱概率空间分布特征。主要结论如下:邵阳县Ⅰ型和Ⅱ型干旱历时和强度理论联合重现期峰值分别约97、27 a,表明长历时且高强度干旱事件发生概率很小,远低于长历时或高强度干旱事件发生概率,这是研究区干旱事件的共性。基于干旱历时和强度联合分布组合可有效避免单一变量在识别干旱等级时对干旱事件整体的分割,能够更准确评估干旱的复杂性及大范围影响。近52 a来,“衡邵娄干旱走廊”西部轻旱最频繁,重旱与特旱发生频率低,特旱主要分布在邵阳县、邵东县及双峰县一带。

A multivariate frequency analysis framework to estimate the return period of hurricane events using event-based Copula

[J].

Optimization of sizing of annual water storage reservoirs considering return period association

[J].

Storm runoff response to rainfall pattern, magnitude and urbanization in a developing urban catchment

[J].

Diurnal variation and the influential factors of precipitation from surface and satellite measurements in Tibet

[J].

Time distribution of rainfall in heavy storms

[J].

Synthetic storm pattern for drainage design

[J].

Estimate rainfall return period based on maximum pipe flow: A new framework to address mutual relationship

[J].

Rainfall temporal patterns for design floods

[J].

Design hyetographs for small drainage structures

[J].