0 引言

甘肃省地处青藏高原、内蒙古高原交汇处,受区域地质构造、第四纪青藏高原隆起和大范围巨厚黄土堆积影响,地质环境条件复杂,生态环境脆弱。根据地质环境及灾害分布特点,全省可大致分为陇南山区、黄土高原区和河西山地区(郭富赟等,2015)。陇南山区地处秦巴山区、黄土高原、青藏高原的交接区域,沟谷纵横且河流广泛分布,降水量和降水频次呈极显著增加趋势(马莉等,2023),暴雨多发频发(胡倩等,2019)且主要集中在每年7—8月(赵庆云等,2014),短时强降水增多(张君霞等,2023)及降水的突发性和局地性(石延召等,2024)导致水土流失增多,加之“5·12”地震后山体松动(田广旭和陈俊,2013),易诱发滑坡、崩塌、泥石流(冯军等,2006;熊木齐等,2016;杨丽杰等,2022)等地质灾害,给当地人民生命财产安全造成极大威胁(牛全福,2023)。

输电杆塔作为高压输电线路与地面的连接节点,为缩短输送距离降低电损和避免与人类活动的相互影响,需要修建于人烟稀少地区的山体陡坡处,易受山体滑坡、山洪、泥石流等地质灾害影响(邓创等,2016)。地质灾害会造成输电线路杆塔倾斜以及电力传输设施的严重损坏(赵倩等,2020);另外,当某些电力电缆长时间浸泡在水中时有可能造成短路事故,危害电力系统正常运行。相关学者已对电网地质灾害风险评估(Ge et al.,2018;Zhao et al.,2021;邬礼扬等,2024)和预警模型等(陈强等,2020;汤奕等,2020;刘书豪,2021)做了大量研究,但陇南电网地质灾害风险评估及预警模型构建尚欠缺,需进一步研究。

地质灾害具有灾变性、多因性(陈长坤等,2024),灾害风险是致灾因子、孕灾环境与承灾体相互作用的结果(IPCC,2012;姚玉璧等,2016;王莹,2019;Zhang et al.,2019;孙蕊等,2022;王莺等,2022;肖瑞迪等,2024)。本文采用有效雨量概率模型评估地质灾害致灾因子危险性(李宇梅等,2020;张君霞等,2023;杨思慧等,2023),利用信息量-层次分析耦合模型(胡现振等,2023;刘康等,2023)进行孕灾环境暴露度评估,利用地质灾害脆弱性简化评估模型(李宇梅等,2020;狄靖月等,2022)进行承灾体脆弱性评估。构建地质灾害气象风险预警模型,并利用电网地质灾害实例进行模型检验,以期为陇南电网地质灾害防灾减灾提供理论依据,有效提升电网对强降水地质灾害的反应处置能力,对保障电网的安全稳定运行并维护居民的正常生活有重要意义。

1 资料与方法

1.1 资料

1)栅格资料:2022年陇南归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)、国内生产总值(Gross Domestic Product, GDP)、人口密度、土地利用类型等数据均来源于“地理遥感生态网科学数据注册与出版系统”(www.gisrs.cn),空间分辨率为1 km×1 km。

图1

图1

陇南气象站、地质灾害点、河流及±800 kV送变电线路分布

注:基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站标准地图制作,审图号为GS(2020)4619号,底图无修改,下同

Fig.1

Distribution of meteorological stations, geological disaster points, rivers, and ±800 kV power transformation lines in Longnan

3)输电线路受灾资料:国网甘肃电力分公司提供的陇南境内2018—2023年强降水引发的地质灾害灾情统计数据共1 322起,其中2018—2021年灾情数据用于构建预报模型,选取2022—2023年108起灾情数据用于预报模型效果检验。

1.2 方法

1)致灾因子危险性

式中:Pe(%)为有效雨量致灾概率;Re(mm)为有效雨量;r(mm)为逐日雨量;n为地质灾害发生前总天数,取15 d。陇南有效雨量临界值(Rc)取值为132.43 mm,Re≤Rc时,a=0.006,b=0.014,c=-0.000 092 58,d=0.000 000 253 2;Re>Rc时,a=0.495,b=0.004,c=-0.000 012 93,d=-0.000 000 012 54。选取有效雨量Re作为地质灾害气象致灾因子,用有效雨量致灾概率Pe衡量降水致灾危险性。

2)承灾体脆弱性

式中:Vi为单位面积脆弱性;Gi为单位面积国内生产总值归一值;Li为单位面积土地利用类型赋值;Di为单位面积人口密度归一值。土地利用类型分为城乡居民用地、耕地、林地、草地、水域、未利用地6类,L分别赋值为1.0、0.8、0.6、0.4、0.2、0。

3)孕灾环境暴露度

式中:I(Xi)为Xi因子信息量;Xi为第i个地质环境影响因子;Wi为层次分析法中计算得到的权重;Ni为分布在Xi内的地质灾害单元数;N为研究区所含有的地质灾害总单元数;Si为研究区内含有Xi的单元数;S为研究区总单元数;Eh为评价单元的孕灾环境暴露度;Imin为总信息量最小值;Imax为总信息量最大值。

承灾体脆弱性、孕灾环境暴露度及有效雨量致灾概率取值均为0~1,按0~0.2、>0.2~0.4、>0.4~0.6、>0.6~0.8、>0.8~1.0划分为5个等级区间,依次表示极低、低、较高、高和极高等级,三者乘积为地质灾害气象风险度。结合业务需求将地质灾害气象风险预警分为4个等级:有一定风险(Ⅳ级,蓝色)、较高风险(Ⅲ级,黄色)、高风险(Ⅱ级,橙色)、极高风险(Ⅰ级,红色)。

2 结果分析

2.1 致灾因子危险性

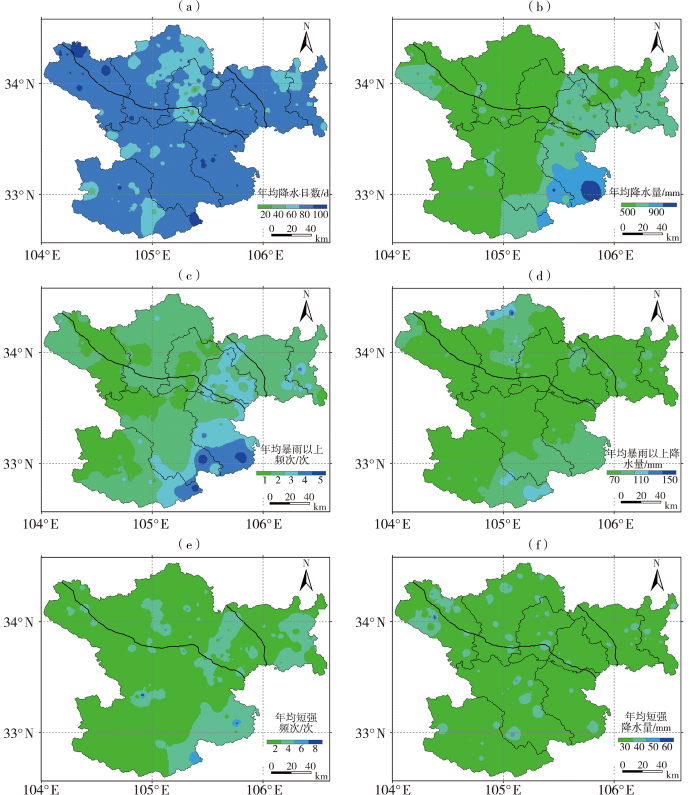

图2为2018—2022年陇南年均降水日数与降水量、年均暴雨及以上量级降水次数及降水量、年均短时强降水次数和降水量的空间分布。分析可知,陇南大部分区域年平均降水日数为60~80 d,礼县东北部、西和中部、徽县东北部、两当西北部以及文县东南部为40~60 d,宕昌八力镇、兴化乡、城关镇,文县中庙镇,康县豆坝镇、碾坝镇等地年平均降水日数超过80 d。陇南年平均降水量大多在200 mm以上,其中西部约200~300 mm,东部(除徽县北部、两当西北部)约500~700 mm,东南部(康县南部、武都区东南部)为700~900 mm,康县铜钱镇、阳坝镇等地超过900 mm。±800 kV青豫线年平均降水日数西和段为40~60 d,康县、礼县段为60~80 d,宕昌段为80~100 d;±800 kV祁韶线徽县段为60~80 d。±800 kV青豫线年均降水量礼县、西和段为300~500 mm,宕昌、成县、康县段为500~700 mm;±800 kV祁韶线徽县段大部为500~700 mm。

图2

图2

2018—2022年陇南年均降水日数(a)与降水量(b),年均暴雨及以上量级降水频次(c)与降水量(d),年均短时强降水频次(e)和降水量(f)分布

Fig.2

Distribution of annual average precipitation days (a) and precipitation amount (b), annual average frequency of rainstorm and above (c) and their precipitation amount (d), annual average short-time strong precipitation frequency (e) and precipitation amount (f) in Longnan from 2018 to 2022

陇南年均暴雨及以上量级降水出现频次自西北向东南有明显的梯度变化,大部分区域在1~2次,其中文县、武都、康县、成县大部分地区在2次及以上,部分区域可达3~4次,文县中庙镇,武都五马镇、裕河镇,康县铜钱镇、阳坝镇等地超过4次。陇南地区年均暴雨及以上量级降水量大部分区域为50~70 mm,东南部和礼县北部为70~90 mm,礼县湫山镇、罗坝镇、龙林镇,文县玉垒乡、口头坝乡、碧口镇、中庙镇等地超过100 mm(达大暴雨量级)。±800 kV青豫线暴雨及以上量级降水频次康县、成县段为1~3次,西和、礼县、宕昌段为1~2次;±800 kV祁韶线徽县段为2~3次。±800 kV青豫线、±800 kV祁韶线年均暴雨及以上量级降水量大部分区域为50~70 mm,局地超过70 mm。

陇南短时强降水空间分布与地形有重要联系(苏军锋等,2021),其出现频次自西北向东南呈增加趋势,大部分区域年均在2次以下,其中东南部、东北部、成县大部、礼县中部为2~4次,文县中庙镇、康县铜钱镇、武都姚寨镇等地为4~6次。陇南地区出现短时强降水的年均降水量大部分区域为20~30 mm,武都三仓镇、安化镇,宕昌城关镇等地可达40~60 mm。±800 kV青豫线、±800 kV祁韶线短时强降水频次为2~4次;±800 kV青豫线、±800 kV祁韶线短时强降水年均降水量分别为30~40 mm、20~30 mm。

图3

图3

陇南致灾因子危险性分布

Fig.3

The hazard distribution of disaster-causing factors in Longnan

表1 陇南地质灾害灾情点不同等级危险性、暴露度及脆弱性占比

Tab.1

| 危险性 | 极低 | 低 | 较高 | 高 | 极高 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1.89 | 31.62 | 56.53 | 9.87 | 0.09 | |

| 暴露度 | 极低 | 低 | 较高 | 高 | 极高 |

| 1.32 | 31.28 | 20.79 | 39.74 | 6.87 | |

| 脆弱性 | 极低 | 低度 | 较高 | 高 | 极高 |

| 35.47 | 23.59 | 36.41 | 4.14 | 0.01 |

2.2 孕灾环境暴露度

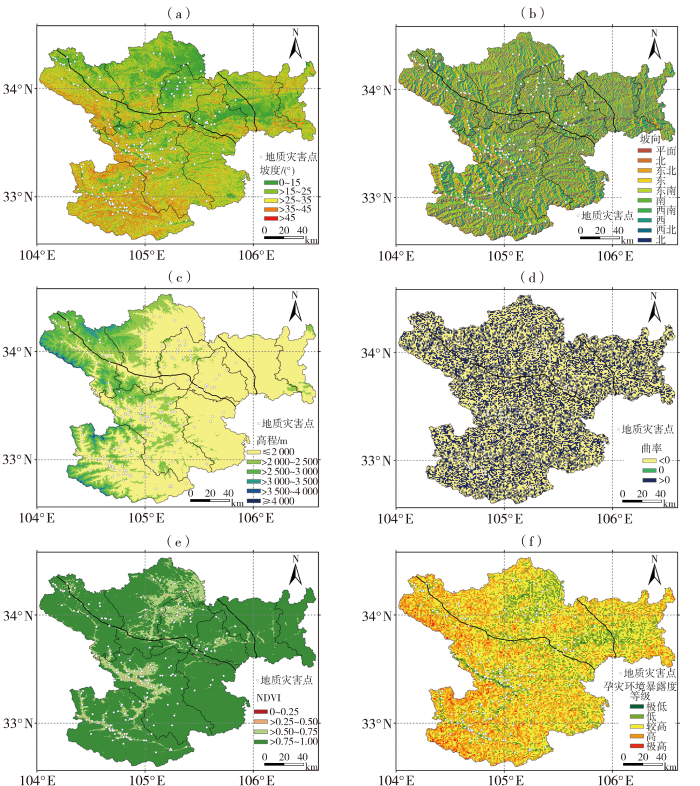

根据国家电网甘肃分公司提供的2018-2021年1 214起陇南电网地质灾害灾情数据,基于ArcGIS分析孕灾环境暴露度各评价因子,按各因子重要程度进行赋值构建判断矩阵,基于判断矩阵计算权重,基于权重计算其信息量,重分类后利用栅格计算器叠加分析,用自然断点法将地质灾害孕灾环境暴露度分为极低、低、较高、高、极高5个等级。分析发现(图4、表2),陇南地质灾害发生点高程范围以2 500~3 500 m为主;对平面曲率分析发现,凸型坡发生地质灾害概率最大;灾害主要发生坡度为15°~45°,易发坡向以北、南、东北为主;地质灾害多发区植被稀少,旱地、中度及以下植被覆盖区较易发生地质灾害;20.79%的灾害点发生于陇南地质灾害孕灾环境较高暴露度区域,39.74%处于高暴露度区域。

图4

图4

陇南坡度(a)、坡向(b)、高程(c)、曲率(d)、NDVI(e)、暴露度(f)分布

Fig.4

Distribution of slope (a), aspect (b), elevation (c), curvature (d), NDVI (e), exposure degree (f) in Longnan

表2 地质灾害暴露度评价因子分级及信息量值

Tab.2

| 评价因子 | 分级 | (Ni/N)/% | 信息量值 |

|---|---|---|---|

| 高程/m | ≤2 000 | 8.22 | 1.52 |

| >2 000~2 500 | 23.33 | 0.36 | |

| >2 500~3 000 | 37.01 | 0.24 | |

| >3 000~3 500 | 23.57 | -0.15 | |

| >3 500~4 000 | 6.57 | -0.79 | |

| >4 000 | 1.30 | -1.79 | |

| 曲率 | <0 | 9.58 | 0.70 |

| 0 | 39.71 | -0.23 | |

| >0 | 50.71 | -0.67 | |

| 坡度/(°) | ≤15 | 8.23 | -0.02 |

| >15~25 | 66.38 | -0.15 | |

| >25~35 | 41.21 | -0.15 | |

| >35~45 | 26.01 | 0.42 | |

| >45 | 9.89 | 0.79 | |

| 坡向 | 北 | 20.24 | -0.13 |

| 东北 | 12.26 | 0.01 | |

| 东 | 8.76 | -0.25 | |

| 东南 | 10.16 | -0.14 | |

| 南 | 17.30 | 0.44 | |

| 西南 | 10.66 | -0.03 | |

| 西 | 9.01 | -0.15 | |

| 西北 | 11.59 | 0.09 | |

| NDVI | ≤0.25 | 12.45 | 10.45 |

| >0.25~0.50 | 59.55 | 2.90 | |

| >0.50~0.75 | 19.25 | -1.00 | |

| >0.75~1.00 | 8.75 | -0.50 |

2.3 承灾体脆弱性

图5

图5

陇南人口密度归一值(a)、GDP归一值(b)、土地利用类型(c)、脆弱性(d)分布

Fig.5

Distribution of normalized population density (a), normalized GDP (b), land use type (c), vulnerability (d) in Longnan

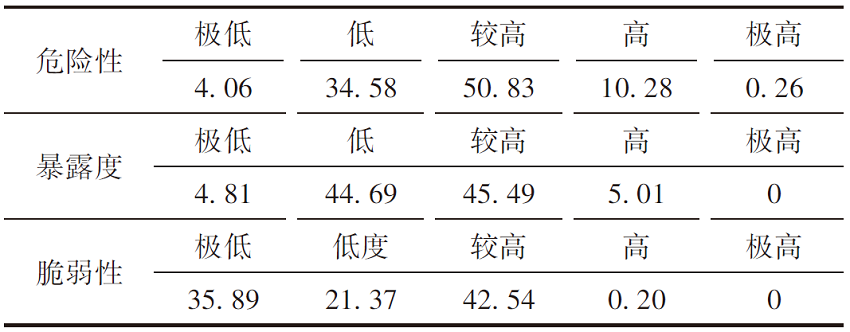

2.4 风险评估与区划

选取陇南境内±800 kV青豫线、祁韶线输电线路,分析499个电线杆塔致灾因子危险性、孕灾环境暴露度及承灾体脆弱性情况。由表3可知,34.58%的电线杆塔处于低危险性区域,50.83%处于较高危险性区域,10.28%处于高危险性区域;44.69%的电线杆塔处于低暴露度区域,45.49%处于较高暴露度区域,无杆塔位于极高暴露度区域;35.89%的电线杆塔处于极低脆弱性区域,21.37%处于低脆弱性区域,42.54%处于较高脆弱性区域,无杆塔位于极高脆弱性区域。总体而言,±800 kV电线杆塔位置选择较为合理,基本避开了地质灾害高风险区。

表3 陇南±800 kV电线杆塔点不同等级危险性、暴露度及脆弱性占比

Tab.3

|

分析陇南各县域地质灾害致灾因子危险性、孕灾环境暴露度及承灾体脆弱性(表4)可知,在较高和高危险性区域地质灾害点分布数量最多,成县、宕昌、徽县、礼县、两当、武都、西和较高危险性占比最大,康县高危险性占比最大;高暴露度区域地质灾害点分布数量最多,成县、宕昌、康县、礼县、两当、文县、武都地质灾害高暴露度占比最大,其中宕昌、文县暴露度较高以上等级的面积占比最大,分别为81.07%和78.07%,文县16.26%面积处于极高暴露度区域;宕昌、礼县、文县、西和处于较高脆弱性区域面积较大,而成县、康县、两当、武都处于极低脆弱性的面积较大。

表4 陇南各县(区)不同等级危险性、暴露度及脆弱性面积占比

Tab.4

| 等级 | 成县 | 宕昌县 | 徽县 | 康县 | 礼县 | 两当县 | 文县 | 武都区 | 西和县 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 危险性 | 极低 | 0.37 | 13.22 | / | 0.08 | 0.66 | / | 5.52 | 9.44 | 0.49 |

| 低 | 0.56 | 40.63 | 0.29 | 0.84 | 8.17 | 0.91 | 56.43 | 29.53 | 4.99 | |

| 较高 | 71.92 | 45.79 | 88.47 | 22.99 | 75.13 | 94.72 | 19.43 | 38.86 | 70.92 | |

| 高 | 27.15 | 0.31 | 11.23 | 76.09 | 14.71 | 4.37 | 18.62 | 22.18 | 23.48 | |

| 极高 | / | 0.05 | / | / | 1.33 | / | / | / | 0.12 | |

| 暴露度 | 极低 | 2.62 | 0.31 | 1.42 | 0.17 | 1.09 | 0.35 | 1.67 | 2.21 | 1.10 |

| 低 | 40.16 | 18.63 | 40.50 | 39.53 | 37.38 | 30.90 | 20.26 | 29.03 | 44.38 | |

| 较高 | 14.70 | 30.23 | 18.12 | 13.85 | 17.19 | 21.88 | 29.00 | 18.16 | 15.62 | |

| 高 | 41.21 | 36.79 | 38.37 | 44.09 | 42.02 | 43.06 | 32.81 | 44.52 | 37.53 | |

| 极高 | 1.31 | 14.05 | 1.60 | 2.36 | 2.32 | 3.82 | 16.26 | 6.08 | 1.37 | |

| 极低 | 36.71 | 31.05 | 35.51 | 41.19 | 30.61 | 35.59 | 32.30 | 41.02 | 34.79 | |

| 低 | 23.67 | 22.81 | 24.76 | 23.56 | 21.61 | 28.83 | 20.51 | 28.74 | 18.04 | |

| 脆弱性 | 较高 | 34.78 | 40.65 | 36.08 | 33.22 | 42.94 | 34.68 | 41.43 | 26.65 | 38.40 |

| 高 | 4.83 | 5.49 | 3.65 | 2.03 | 4.71 | 0.90 | 5.76 | 3.36 | 8.25 | |

| 极高 | / | / | / | / | 0.14 | / | / | 0.23 | 0.52 |

注:“/”表示该县(区)无此等级区域。

2.5 风险预警个例检验

据统计,2022年7月15日及8月27日、2023年7月12日及27日陇南多地出现强降水,引发地质灾害,对电力系统造成危害。选取4次地质灾害事件,计算有效雨量及有效雨量致灾概率,构建地质灾害气象风险预警模型,分析108个地质灾害点对应时段是否处于预警栅格内,检验模型准确性。由表5可知,2022年7月15日强降水过程中,康县、两当、武都南部、徽县南部受前期降水影响较大,地质灾害气象风险度指标预警准确率为72.73%,蓝色预警比例最高,为27.27%;2022年8月27日强降水过程中,文县北部、武都东部、康县南部、成县北部、徽县北部受前期降水影响较大,地质灾害气象风险度指标预警准确率为71.44%,蓝色预警比例最高,为42.86%;2023年7月12日强降水过程中,文县东部、康县东部、武都南部受前期降水影响较大,地质灾害气象风险度指标预警准确率为72.52%,黄色预警比例最高,为25.82%;2023年7月27日强降水过程中,徽县、两当、文县东部、康县东部、武都南部受前期降水影响较大,地质灾害气象风险预警准确率为79.55%,橙色预警比例最高,为29.55%。经统计,4次强降水事件中108个地质灾害点61.34%位于危险性较高以上等级区域,56.28%位于暴露度较高以上等级区域,42.52%位于较高或高脆弱性区域。图6也显示有效雨量大值区与地质灾害高风险区相对一致。总体而言,地质灾害气象风险模型能够捕捉到较密集的地质灾害事件,对强降水诱发的地质灾害预警效果较好,暴露度和脆弱性也可以较好地预判高危地质灾害事件是否带来高风险影响。

表5 2022年7月15日、8月27及2023年7月12日、27日陇南不同等级地质灾害气象风险预警占比及预警准确率

Tab.5

| 强降水过程时间 | 地质灾害气象风险预警 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 有一定风险 | 较高风险 | 高风险 | 极高风险 | 预警准确率 | |

| 2022-07-15 | 27.27 | 18.18 | 22.73 | 4.55 | 72.73 |

| 2022-08-27 | 42.86 | 14.29 | 14.29 | 0 | 71.44 |

| 2023-07-12 | 22.53 | 25.82 | 18.68 | 5.49 | 72.52 |

| 2023-07-27 | 11.36 | 21.59 | 29.55 | 17.05 | 79.55 |

图6

图6

陇南4次强降水过程有效雨量(左)及地质灾害气象风险预警(右)

Fig.6

Effective rainfall (the left) and geological disaster meteorological risk warning (the right) during four strong rainfall processes in Longnan

3 讨论

灾害的形成是致灾因子危险性、孕灾环境暴露度和承灾体脆弱性等方面综合作用的结果。对陇南电网地质灾害开展风险评估,致灾因子危险性偏高区域即强降水多发易发区域,±800 kV青豫线、±800 kV祁韶线杆塔基本避开了暴雨及短时强降水大值区,但大部分杆塔仍处于频发区。大量降雨导致输电杆塔周围土壤水分趋于饱和,造成土体向地势低处滑动或出现山体裂缝致使杆塔地基出现不均匀沉降(谭洋洋,2016)。与以往地质灾害风险评估的研究相似,本研究也表明高程不仅影响植被覆盖,同时也影响土壤特性(杜国梁等,2016)。坡度在一定程度上代表斜坡稳定性,坡度增大导致产生滑动的剪应力增加,发生地质灾害的概率也相应增大(卢佳燕等,2019);而缓坡区易受风化、流水作用影响,极软岩体堆积物聚集致使泥石流等地质灾害易发(赵良军等,2017)。另外坡向影响斜坡的光照程度,不同坡向地质灾害发育程度不同(薛永安等,2022),植被稀少区域无法较好地保持水土,岩土稳定性较差,导致坡体在强降水影响下较易发生地质灾害,且人类活动频繁易破坏边坡稳定性,从而引发崩塌、滑坡等地质灾害(裴静,2022)。

降水诱发的地质灾害具有偶发突发性,地质灾害预警技术的精细化和时效性仍需进一步提升。下一步研究将不局限于有效雨量致灾因子,尝试多因子综合分析;并增加地质灾害密切相关的暴露度和脆弱性评价因子,将机器学习与多源监测数据相结合,按照业务需求提高预警空间和时间分辨率,及时识别地质灾害隐患,从而提高陇南电网地质灾害防灾减灾能力。

4 结论

本文以陇南为研究区,综合考虑了侧重降水诱发型的地质灾害致灾因子、孕灾环境和承灾体,构建了降水诱发型地质灾害风险评估指标体系,并对陇南电网降水诱发型地质灾害风险进行评估,得到如下主要结论。

1)陇南输电线路沿线年均降水量大多为500~700 mm,年降水日数大多为40~80 d,其中±800 kV青豫线宕昌段为80~100 d;年均暴雨及以上量级降水量为50~70 mm,局地超过70 mm;短时强降水年均降水量为20~40 mm。短时强降水和暴雨局地性强,出现频次自西北向东南呈增加趋势,地质灾害灾情点大多发生在较高危险性区域。

2)陇南地质灾害多发点高程以2 500~3 500 m为主,凸型坡发生灾害概率最大,灾害主要发生坡度为15°~45°,易发坡向以北、南、东北为主,地质灾害多发区植被稀少,旱地、中度及以下植被覆盖区域较易发生地质灾害。在高暴露度区域地质灾害分布数量最多,宕昌、文县暴露度较高以上等级面积占比最大,宕昌、礼县、文县、西和处于脆弱性较高区域的面积较大。±800 kV青豫线、祁韶线499个电线杆塔位置选择较为合理,基本避开了高风险区。

3)2022年7月15日及8月27日、2023年7月12日及27日陇南4次地质灾害事件中,地质灾害气象风险预警准确率均达70%以上,61.34%位于危险性较高以上等级区域,42.52%地质灾害点位于脆弱性较高或高等级区域,56.28%位于暴露度较高以上等级区域。总体而言,地质灾害气象风险预警方法能够捕捉到较密集的地质灾害事件,对强降水诱发的地质灾害预警效果较好。

参考文献

甘肃陇南两次暴雨天气过程对比分析

[J].2017年8月甘肃陇南出现暴雨天气,礼县、武都气象站24 h降水量突破历史极值,极端性和局地性突出。应用欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)第5代全球大气再分析产品ERA5、雷达资料及地面加密观测资料,对2017年8月6—7日、19—20日发生在甘肃省陇南地区的2次暴雨过程进行对比分析,重点讨论2次过程的环流背景以及强降水时段雷达反射率因子、径向速度、物理量特征。结果表明,2次暴雨过程均发生在西风槽偏北气流与中低层偏南暖湿气流交汇处,但是2次过程的主要影响系统及触发条件不同;雷达回波显示8月6—7日由冷式切变线引起的暴雨系统对流性较强,反射率因子值较高、中心高度较低,降水率较大,持续时间短;19—20日暖区降水的反射率因子值较低、中心高度较高,降水率较小,持续时间较长。

甘肃省陇南市自然灾害监测预警指挥系统

[J].在自然灾害防御方面国土、水利、气象、地震、环保、水文、泥石流预警等部门都具备一定的防灾职能,这些机构在自然灾害防灾救灾工作中,发挥了非常重要的作用。但由于其侧重点不同,且自成体系,其实质仍属单一灾种垂直管理模式,存在信息不能互通,设备资源浪费现象。随着社会经济的不断发展,自然灾害影响的全局性和综合性特点越来越明显。如果继续延续老的体制,将难以承担自然灾害防御工作。为了提升自然灾害防御的整体水平,整合资源,陇南市在市委市政府指导下,在国土、水利、气象、地震、环保、水文、泥石流预警等部门紧密配合下,按照暴雨监测站平均站间距5km,山洪泥石流灾害一级重点区站间距5 km,二级重点区站间距10 km,一般防治区站间距15 km 的要求进行测站建设。陇南市自然灾害监测预警指挥系统包括:基本信息、实时监测、历史资料查询、综合研判与预警发布、系统管理5 大模块14 个子系统。

中国草原干旱灾害风险特征研究

[J].干旱灾害是制约中国草原生产力的首要自然灾害。通过分析草原干旱风险的形成原因,收集气象、土壤、植被、地形地貌等数据,从干旱灾害的致灾因子危险性、承灾体暴露性和敏感性以及孕灾环境脆弱性入手,建立了草原干旱风险评价指标体系。采用熵权法确定各指标权重,构建了干旱风险评价模型。基于地理信息系统(GIS)空间分析功能,对中国草原进行了干旱风险评估与区划。结果表明,中国草原的较高危险区主要位于内蒙古地区、河西走廊、柴达木和塔里木盆地边缘、青藏高原西部以及云南地区。较高暴露区主要位于中国的西南和华南地区。较高敏感区主要位于内蒙古东南部、东北地区、青藏高原南部和东部边坡、塔里木盆地北边缘以及西南地区。较高脆弱区主要分布在内蒙古中部和东部、甘肃河西走廊、新疆北部、青藏高原大部分地区、云南和川东地区。较高干旱风险区主要位于内蒙古东北部、东北西部、宁夏北部、塔里木盆地北边缘、青藏高原南部、云贵高原、河南和山东地区。研究结果可为中国草原的科学抗旱提供基础数据与理论支撑。

陇东黄土高原旱区短时强降水的时空分布特征及地形影响研究

[J].利用陇东黄土高原旱区2013—2020年302个区域自动气象观测站逐小时降水数据、数字高程模型数据和欧洲中期天气预报中心ERA5再分析资料等,分析短时强降水时空分布特征及其与地形、地理因子的关系,并结合2021年一次极端短时强降水事件,总结地形的影响机制。结果表明:(1)陇东黄土高原旱区短时强降水主要集中在夏季,7月日数占比(35.9%)最多、极端性最强,8月次数占比(46.9%)最多、强度最强;雨强主要分布在22.0~31.0 mm·h-1,日变化呈多峰型特征,17:00(北京时,下同)至次日00:00最为活跃,次数占比为56.8%,且强度和极端性最强。(2)短时强降水次数和小时雨量极值空间分布极不均匀,前者东南多、西北少,且随着雨强增大骤减,高发区主要集中在河谷喇叭口地形区,而掌地也是30.0 mm·h-1以上强降水高发区;后者中部小、东北与西南大,大值区主要分布在庆城东部—合水西部。(3)地理、地形因子对短时强降水次数影响显著,主要由地理位置贡献,而对极值无明显影响,地形强迫抬升并非是陇东黄土高原旱区短时强降水的主要影响机制。(4)山谷风环流及其诱发的地面中尺度辐合线是陇东黄土高原旱区河谷喇叭口地形区短时强降水形成的重要原因。

A comparison of five methods in landslide susceptibility assessment: a case study from the 330-kV transmission line in Gansu Region, China

[J].

Landslide susceptibility assessment for a transmission line in Gansu Province, China by using a hybrid approach of fractal theory, information value, and random forest models

[J].

Characteristics of drought in Southern China under climatic warming, the risk, and countermeasures for prevention and control

[J].