0 引言

福建省冬季常发生寒潮或低温雨雪冰冻灾害,而冬季正是枇杷的花果生长期,在此期间遭遇寒潮或低温雨雪冰冻灾害将严重影响枇杷果实的品质和产量,这些低温灾害也是限制枇杷经济栽培的主要因素。研究表明,最近50 a全球表面温度的上升速率超过了过去2 000 a中任何一个50 a的上升速率,特别是2011—2020年温度更是明显偏暖(IPCC,2021;孙颖,2021)。气候要素变率增大而导致的极端天气气候事件时有发生,如2004年12月下旬—2005年1月上旬,受北方强冷空气影响,福建省莆田市、永春县、福清市等枇杷主产区受霜冻影响较重,仅莆田市直接经济损失就超过3亿元人民币(蒋荣复等,2010);2016年1月22—26日强寒潮导致福建省枇杷产区大范围严重冻害,福清市枇杷几乎绝收(陈涛,2016)。因此,研究福建省枇杷冻害时空分布及致灾危险性变化规律,对预测枇杷冻害影响、制定种植区划布局、开发冻害指数保险及提供防寒防冻气象服务具有重要意义。

对枇杷冻害开展的研究主要集中在冻害指标、提高抗寒性、冻害变化特征和风险区划等方面。在冻害指标方面,通过分析气候和枇杷的相对气象产量资料,并结合历史灾情资料开展低温控制试验,确定枇杷冻害的气象等级指标(杨凯等,2013;陈惠等,2016)。在提高枇杷抗寒性方面,通过低温控制试验分析枇杷在低温胁迫下的抗寒性(徐红霞等,2017;潘翠萍等,2019)。在冻害变化特征方面,王加义等(2011)根据枇杷低温受害程度与极端低温、主产区地理环境因子的关系,利用GIS技术绘制了福建省枇杷主产区低温冻害分布图;姜燕敏等(2018)利用浙江丽水枇杷开花、幼果期逐日最低气温观测资料,采用趋势分析法分析了丽水枇杷开花、幼果期低温冻害事件的时空分布特征。在枇杷冻害的风险评估方面,主要考虑枇杷气象灾害的危险性、敏感性和暴露性进行了综合风险区划研究(陈家金等,2014;张旭晖等,2015)。但研究枇杷冻害风险区划时,仅考虑幼果期冻害的区划结果具有片面性,同时气候变暖背景下枇杷冻害危险性变化的时空分布特征研究也较少。

本文基于现有枇杷冻害指标研究成果,运用线性趋势分析、Mann-Kendall非参数检验、熵权重法和转移矩阵等方法,定量分析福建省枇杷花期和幼果期不同等级冻害发生频次的时空演变规律,并利用分时段的冻害危险性区划结果,定量分析气候变化背景下枇杷冻害危险性的空间分布和面积变化特征,以期为福建省枇杷种植防御低温冻害和合理布局提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 研究区域概况

福建省地处中国东南沿海(115.83°E—120.72°E,23.53°N—28.32°N),属亚热带海洋性季风气候,气候温和、雨水充沛,以丘陵地貌为主,立体气候明显,海陆差异显著,气候资源和地形地貌有利于枇杷的种植和生长(鹿世瑾和王岩,2012)。福建省枇杷种植历史悠久,种植范围广泛,自20世纪90年代中期开始,枇杷种植区逐渐往北扩展。

1.2 数据来源与预处理

枇杷产量数据来源于福建省统计局,包括1992—2015年各县区枇杷采摘面积和产量数据;福建省1971—2020年66个国家气象站的日最低气温数据来源于福建省气象信息中心;福建省30 m网格高程数据来源于国家基础地理信息中心;经、纬度网格数据通过ArcGIS软件中的渔网工具生成,并将经、纬度和高程数据统一重采样成空间分辨率为100 m的网格。

1.3 研究方法

1.3.1 研究指标的确定

综合考虑福建各地枇杷的生长发育特性(芦艳等,2013;施宗强等,2016;许奇志等,2019),将当年10月1日—12月31日定为枇杷开花期,翌年1月1日—4月30日定为枇杷幼果期。由于枇杷跨年生长,故将枇杷收获年度作为其生育年度。根据气象行业标准《枇杷冻害等级》(QX/T 281—2015)(中国气象局,2015),以日最低气温作为枇杷冻害的主要致灾因子(表1)。据《中国气候变化蓝皮书(2022)》(中国气象局气候变化中心,2022),近20 a(2002—2021年)是20世纪以来我国最暖的时期,1901年以来的10个最暖年份除1998年外,其余均出现在21世纪。因此,从气候变化特征和种植区北扩两方面考虑,将1971—2020年分为1971—2000年、2001—2020年2个时间段,对比分析枇杷花期、幼果期各等级冻害发生频次和危险性的时空变化特征。

表1 枇杷冻害等级划分

Tab.1

| 冻害等级 | 极端最低气温/℃ | |

|---|---|---|

| 开花期 | 幼果期 | |

| 轻度 | (-4,-3] | (-2.5,-1] |

| 中度 | (-5,-4] | (-3.5,-2.5] |

| 重度 | (-6,-5] | (-4.5,-3.5] |

| 极重 | ≤-6 | ≤-4.5 |

1.3.2 线性趋势分析法

利用冻害指标的线性倾向率分析冻害变化趋势(冯晓莉等,2021)。样本量为

1.3.3 冻害危险性指数

式中:

以各气象站的经度、纬度、海拔为自变量,枇杷冻害危险性指数为因变量,使用多元回归模型进行空间插值,得到福建省100 m×100 m分辨率的冻害危险性指数空间插值模型:

表2 1971—2000年、2001—2020年枇杷冻害危险性指数多元回归模型

Tab.2

| 时间段 | 回归模型 | F | |

|---|---|---|---|

| 1971—2000 | 0.765 | 67.3*** | |

| 2001—2020 | 0.714 | 51.6*** |

注: 1971—2000年和2001—2020年两个时期冻害危险性指数模型均通过α=0.001的显著性检验。

式中:S(hm2)为面积;n为转移前后的危险性等级数;

1.3.4 信息扩散方法

假设某县

式中:

2 结果与分析

2.1 福建省枇杷冻害时空变化特征

2.1.1 时间变化特征

1)冻害发生频次

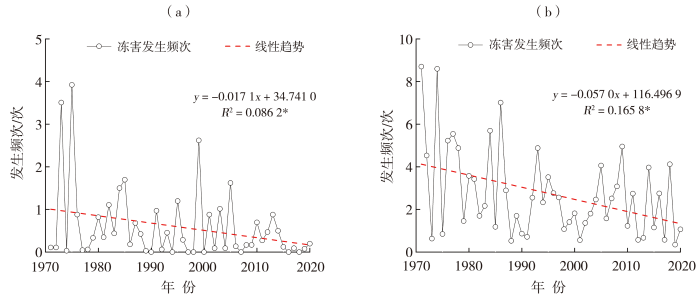

近50 a来,福建省枇杷花期和幼果期冻害的发生频次均呈显著减少趋势(图1)。其中,枇杷花期冻害发生频次的线性倾向率为-0.171次·(10 a)-1(通过α=0.05的显著性检验),枇杷幼果期冻害发生频次的线性倾向率为-0.57次·(10 a)-1(通过α=0.01的显著性检验),枇杷幼果期低温冻害频次减少的趋势相较花期更加明显。

图1

图1

1971—2020年福建省枇杷花期(a)、幼果期(b)低温冻害频次年变化

Fig.1

Annual frequency of low-temperature frost damage during the flowering period (a) and young fruiting period (b) of loquat in Fujian Province from 1971 to 2020

从低温冻害发生频次极值来看,枇杷花期和幼果期冻害发生频次最大值均出现在1971—1980年间,花期冻害发生频次最大值出现在1975年,为3.9次;幼果期冻害发生频次最大值出现在1971年,为8.7次。枇杷花期冻害发生频次年际变化范围为0~4次,年际间波动在1976年后逐渐缩小,但个别年份仍会出现冻害发生频次陡增的现象;枇杷幼果期冻害发生频次年际变化范围为0~9次,其年际间波动相较于花期更大。

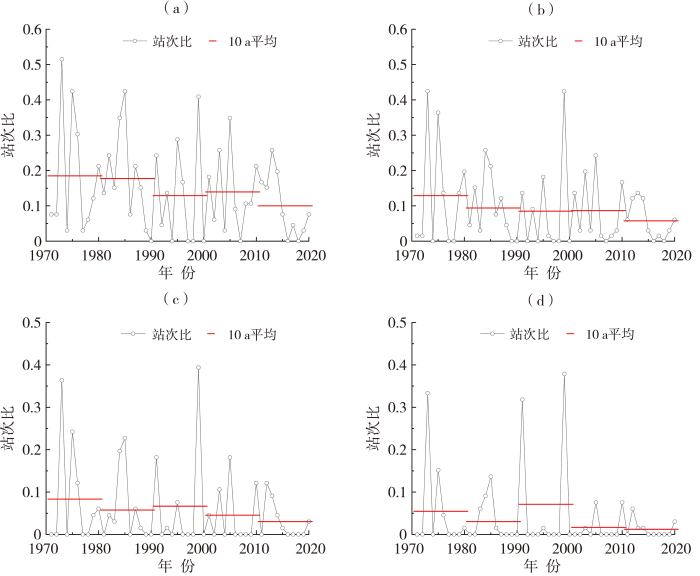

2)冻害站次比年代际变化

图2为福建省枇杷花期不同等级冻害站次比年代际变化。轻度和中度冻害站次比年代际变化基本一致,年代平均值均小于0.20,21世纪初较20世纪90年代的站次比年代平均值略微增加。轻度冻害站次比最大值出现在1973年(0.52),86%的年份轻度冻害站次比在0.30以下,84%的年份轻度冻害站次比大于0。除1973、1975、1999年中度冻害站次比大于0.30外,其余年份站次比小于0.30,74%的年份中度冻害站次比大于0,这表明福建省枇杷花期大多数年份易发生轻、中度冻害。1971—2000年重度和极重冻害站次比年代平均值都小于0.10,其中52%的年份重度冻害站次比为0,64%的年份极重冻害站次比为0。21世纪以来,重度和极重冻害的站次比年际波动幅度减小,且冻害站次比年代平均值变小。但20世纪90年代重度冻害站次比年代平均值大于20世纪80年代,极重冻害站次比年代平均值为1971—2000年间最大,表明福建省20世纪末期较严重的冻害事件频发,存在较高的重度冻害风险。

图2

图2

1971—2020年福建省枇杷花期轻度(a)、中度(b)、重度(c)、极重(d)冻害站次比年代际变化

Fig.2

Decadal changes in the proportion of stations with mild (a), moderate (b), severe (c) and extremely severe (d) frost damage during the flowering period of loquat in Fujian Province from 1971 to 2020

由图3可知,福建省枇杷幼果期不同等级冻害站次比年代平均值均呈减少趋势,年际间波动幅度较大,表明幼果期各等级冻害虽然总体上空间范围有所缩小,但仍存在个别年份发生大范围严重冻害的风险。轻度冻害站次比为0.13~0.70,中度冻害站次比为0.03~0.52,枇杷幼果期轻、中度冻害每年都发生,重度和极重冻害站次比在0.40以下,其中21世纪初的重度冻害站次比较20世纪90年代有所上升,21世纪初的极重冻害站次比平均值大于20世纪80、90年代,部分年份(1982、1991、2005、2006、2016年)极重冻害站次比高于重度冻害。

图3

图3

1971—2020年福建省枇杷幼果期轻度(a)、中度(b)、重度(c)、极重(d)冻害站次比年代际变化

Fig.3

Decadal changes in the proportion of stations with mild (a), moderate (b), severe (c) and extremely severe (d) frost damage during young fruiting period of loquat in Fujian Province from 1971 to 2020

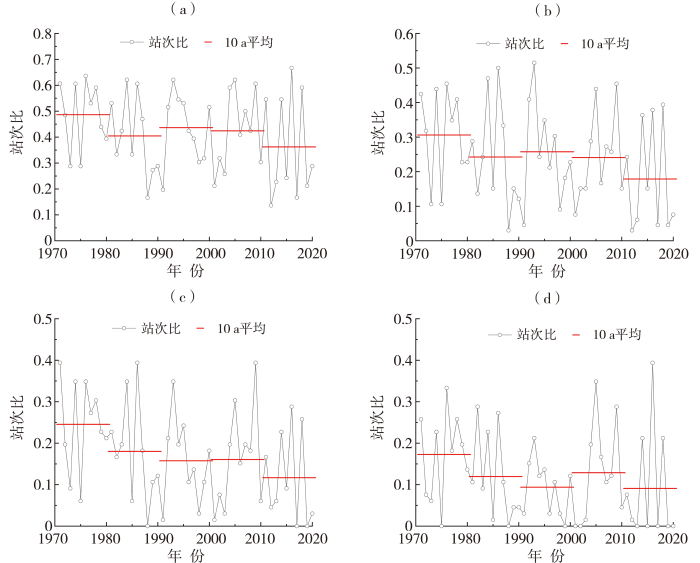

2.1.2 空间变化特征

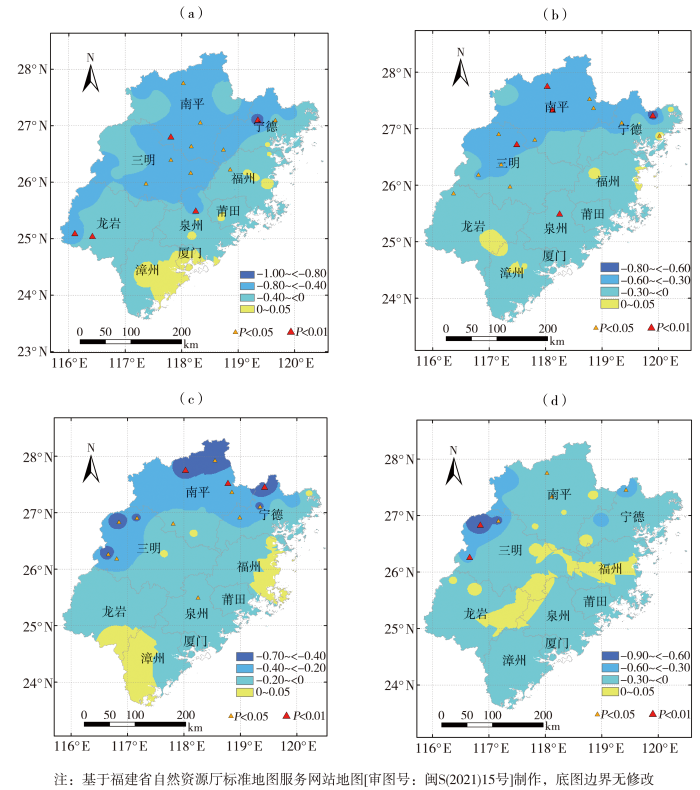

由图4可知,1971—2020年福建省大部分县市枇杷花期冻害以减少趋势为主,各等级冻害具有相似的空间分布特征,明显减少区域主要分布在福建西北部地区,即南平市、宁德市和三明市,仅有南部和沿海少部分地区冻害发生频次存在增加趋势,气候倾向率大于0,但均未达到显著水平。南平市、三明市、宁德市北部和泉州市北部轻度冻害发生频次显著减少,气候倾向率为(-0.3~-0.1)次·(10 a)-1,显著减少的站点占比为9.1%;南平市北部、三明市西部和宁德市中北部地区花期中度冻害频次显著减少,气候倾向率为(-0.3~-0.1)次·(10 a)-1,显著减少的站点占比为10.6%;花期重度冻害频次减少区域主要分布在南平市西部、三明市西部和宁德市西部,气候倾向率为(-0.20~-0.05)次·(10 a)-1,仅南平市西北部武夷山站呈显著减少;花期极重冻害发生频次减少的区域主要分布在南平市西部、三明市西部和宁德市西北部,气候倾向率为(-0.30~-0.10)次·(10 a)-1,仅三明市北部泰宁站呈显著减少。

图4

图4

1971—2020年福建省枇杷花期轻度(a)、中度(b)、重度(c)、极重(d)冻害气候倾向率空间分布[单位:次·(10 a)-1]

Fig.4

Spatial distribution of climatic tendency rates of mild (a), moderate (b), severe (c), and extremely severe (d) frost damage during the flowering period of loquat in Fujian Province from 1971 to 2020 (Unit: times per decade)

由图5可知,1971—2020年福建省大部分县市枇杷幼果期冻害以减少为主,呈显著减少趋势的区域主要分布在福建中北部和西部地区,仅有南部、东部沿海少部分地区呈增加趋势,仅宁德市东部沿海的霞浦站中度冻害呈显著增加趋势,其余站点均未达到显著水平。幼果期轻度冻害显著减少的地区主要分布在宁德市西部、南平市、三明市东部、泉州市北部和龙岩市西部,气候倾向率为(-1.0~-0.4)次·(10 a)-1,呈显著减少的站点占比为21.2%;幼果期中度冻害显著减少的地区主要分布在宁德市北部、南平市中北部和三明市西部,气候倾向率为(-0.8~-0.3)次·(10 a)-1,呈显著减少的站点占比为21.2%;幼果期重度冻害显著减少的地区主要分布在宁德市西北部、南平市北部和三明市西部,气候倾向率为(-0.7~-0.2)次·(10 a)-1,呈显著减少的站点占19.7%;幼果期极重冻害显著减少的地区主要分布在宁德市北部和三明市西部,气候倾向率为(-0.9~-0.3)次·(10 a)-1,显著减少的站点占9.1%。

图5

图5

1971—2020年福建省枇杷幼果期轻度(a)、中度(b)、重度(c)、极重(d)冻害气候倾向率空间分布[单位:次·(10 a)-1]

Fig.5

Spatial distribution of climatic tendency rates of mild (a), moderate (b), severe (c) and extremely severe (d) frost damage during young fruiting period of loquat in Fujian Province from 1971 to 2020 (Unit: times per decade)

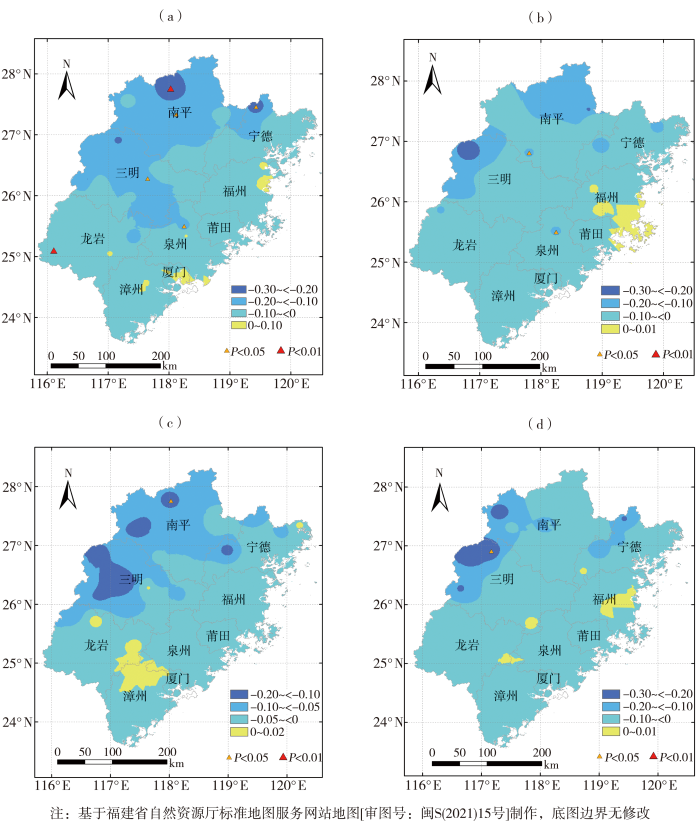

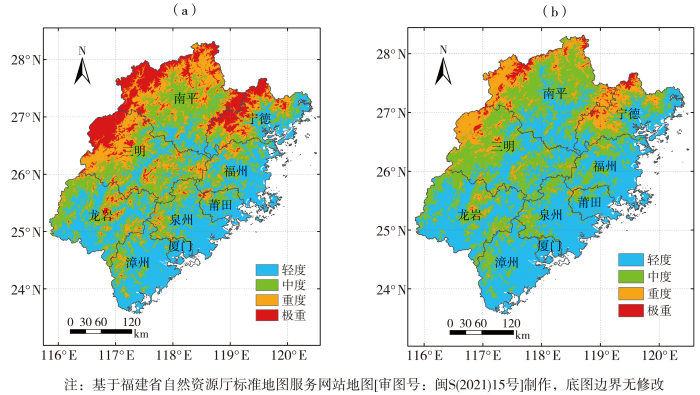

2.2 枇杷冻害危险性评估

采用加权系数法,分别计算1971—2000年、2001—2020年两个时期福建省各气象站点的枇杷冻害危险性指数,基于ArcGIS多元回归模型进行空间插值,得到分辨率为100 m的福建省冻害危险性指数,采用自然断点法将危险性指数分为轻度、中度、重度和极重4个等级。

由图6(a)可看出,1971—2000年枇杷轻度冻害危险区主要分布在福建省沿海地区、南平市南部、三明市中部和龙岩市低海拔地区;中度危险区主要分布在南平市中部、三明市中东部、龙岩市西部及沿海中低海拔地区;重度危险区主要分布在南平市北部、三明市西部、宁德市中部及其余地市中高海拔地区;极重危险区主要分布在福建省西北部、宁德市西部,高海拔山区也有零星分布。

图6

图6

1971—2000年(a)、2001—2020年(b)福建省枇杷冻害危险性等级空间分布

Fig.6

Spatial distribution of frost damage risk levels of loquat in Fujian Province during 1971-2000 (a) and 2001-2020 (b)

由图6(b)可看出,2001—2020年期间,各等级枇杷冻害危险区的空间分布发生明显变化。轻度冻害危险区范围扩大至南平市中部地区,中度冻害危险区范围扩大至三明市西部和南平市中北部中海拔地区,重度危险区转移至三明市西部、南平市西北部、宁德市西部及内陆中高海拔地区,极重危险区范围缩小至三明市西部、南平市西北部和东部、宁德市西部等高海拔山区。

图7

图7

从1971—2000年至2001—2020年福建省枇杷冻害危险性等级变化的空间分布

Fig.7

The spatial distribution of variation of frost damage risk levels of loquat in Fujian Province from 1971-2000 to 2001-2020

表4 1971—2000年和2001—2020年两个时期福建省枇杷冻害危险性等级转移矩阵

Tab.4

| 危险性 等级 | 2001—2020 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 轻度 | 中度 | 重度 | 极重 | ||

| 1971—2000 | 轻度 | 416.99 | 0 | 0 | 0 |

| 中度 | 148.90 | 236.39 | 0 | 0 | |

| 重度 | 0.06 | 202.41 | 51.28 | 0 | |

| 极重 | 0 | 2.08 | 121.08 | 31.29 | |

重度危险区面积减少81.39×104 hm2。尽管1971—2000年极重危险区有121.08×104 hm2在2001—2020年转为重度危险区,但从重度危险区转为轻度和中度的面积高达202.47×104 hm2,主要分布在南平市北部和西部、三明市西部、宁德市西部等高海拔地区,少量分布在龙岩市中北部高海拔地区。极重危险区面积总体减少123.16×104 hm2。

2.3 枇杷冻害危险性等级变化结果验证

为验证所得结果的合理性,选取35个枇杷冻害危险性等级面积变化较大的县,比较其枇杷减产发生概率与危险性下降趋势的一致性。福建省农村统计年鉴中单产记录比较完整的年份截止到2015年,故本文的验证时段为1992—2015年。基于各县枇杷单产数据,采用信息扩散技术分别计算1992—2000年和2001—2015年2个时期各县减产率≥5%的发生概率,当2001—2015年减产率≥5%的发生概率相较1992—2000年降低时,则判定符合本文研究结果。

由表5可见,有28个县枇杷减产率≥5%的发生概率下降,占比达80%;仅有7个县发生概率升高,说明枇杷冻害危险性时空分布变化趋势能较好反映当地枇杷灾损的风险状况,验证了枇杷冻害危险性演变结果的可靠性。

表5 福建省枇杷冻害危险性等级变化历史灾情验证

Tab.5

| 县名 | 减产率≥5%发生概率/% | 发生概率的 变化 | |

|---|---|---|---|

| 1992—2000年 | 2001—2015年 | ||

| 福安 | 26.18 | 26.11 | 降低 |

| 福鼎 | 36.29 | 10.48 | 降低 |

| 福州辖区 | 40.38 | 38.94 | 降低 |

| 古田 | 35.80 | 53.79 | 升高 |

| 建瓯 | 34.33 | 17.23 | 降低 |

| 建阳 | 47.69 | 18.38 | 降低 |

| 将乐 | 44.92 | 2.97 | 降低 |

| 新罗 | 46.71 | 37.12 | 降低 |

| 罗源 | 35.98 | 29.91 | 降低 |

| 闽侯 | 45.56 | 27.84 | 降低 |

| 闽清 | 31.96 | 18.58 | 降低 |

| 明溪 | 28.58 | 22.49 | 降低 |

| 延平 | 33.49 | 20.55 | 降低 |

| 莆田辖区 | 48.31 | 40.84 | 降低 |

| 浦城 | 48.76 | 39.03 | 降低 |

| 清流 | 35.53 | 30.38 | 降低 |

| 沙县 | 45.66 | 39.10 | 降低 |

| 上杭 | 37.20 | 25.08 | 降低 |

| 邵武 | 45.59 | 18.94 | 降低 |

| 顺昌 | 30.35 | 36.61 | 升高 |

| 松溪 | 46.66 | 25.99 | 降低 |

| 泰宁 | 45.79 | 16.80 | 降低 |

| 武平 | 28.46 | 14.38 | 降低 |

| 武夷山 | 43.25 | 45.96 | 升高 |

| 霞浦 | 25.29 | 39.23 | 升高 |

| 永安 | 48.25 | 2.29 | 降低 |

| 永春 | 44.44 | 37.29 | 降低 |

| 永泰 | 38.15 | 40.23 | 升高 |

| 尤溪 | 26.46 | 27.40 | 升高 |

| 漳平 | 20.12 | 17.50 | 降低 |

| 漳浦 | 42.15 | 25.41 | 降低 |

| 长乐 | 22.10 | 10.78 | 降低 |

| 长汀 | 44.28 | 41.67 | 降低 |

| 政和 | 45.68 | 37.61 | 降低 |

| 周宁 | 17.87 | 21.19 | 升高 |

3 结论与讨论

3.1 讨论

齐庆华等(2019)研究发现,近60 a东南沿海地区极端低温事件的发生频次和严重程度有所降低,这与本文得出的福建省枇杷冻害频次减少、强度变弱的结论一致。姜燕敏等(2018)研究指出,1971—2017年枇杷花期低温冻害日数明显减少,幼果期冻害日数在21世纪初显著减少,这与本文得出的枇杷幼果期冻害减少的趋势较花期更加明显的结果一致。鉴于枇杷成熟时间受年份、区域小气候及品种差异的影响,不同地区、不同海拔高度的枇杷生育期不尽相同,导致冻害影响时段不同。本文综合考虑枇杷不同品种的冻害主要发生时段,将花期冻害影响时段统一界定在10—12月,幼果期冻害影响时段统一界定在1—4月,可能会导致评估冻害风险和变化趋势时产生误差。未来有必要对不同区域及不同品种的枇杷进行更精细的冻害危险性区划研究,提升评估精度。

3.2 结论

基于1971—2020年福建省日最低气温、枇杷冻害指标等数据,分别对枇杷花期、幼果期冻害的时空变化特征进行分析,并研究了1971—2000年和2001—2020年两个时期枇杷冻害危险性等级的空间演变规律,得出以下结论。

1)1971—2020年,福建省枇杷花期和幼果期冻害整体明显减少,花期冻害减幅为0.17次·(10 a)-1,幼果期减幅更加明显,为0.57次·(10 a)-1。二者变化趋势的空间分布也相似,显著减少的区域主要集中分布在南平市、宁德市和三明市。花期和幼果期冻害发生面积也呈缩小趋势,但年代间波动幅度较大,枇杷花期在20世纪末、幼果期在21世纪初均发生大面积冻害事件。

2)对比1971—2000年和2001—2020年两个时期,枇杷轻度和中度冻害危险区从东南向西北增加。轻度冻害危险区面积增加最多,增加了148.96×104 hm2,范围扩大至南平市中部的中低海拔地区,增加的区域主要为1971—2000年的中度危险区;中度危险区扩大至三明市西部和南平市中北部的中海拔地区,面积增加了55.59×104 hm2,增加的区域大部分为1971—2000年的重度危险区,重度和极重危险区范围均减小,面积分别减少了81.39×104、123.16×104 hm2,主要分布在福建省武夷山脉、鹫峰山脉等高海拔地区,包括三明市西部、南平市西北部、宁德市西部以及内陆中高海拔地区。

参考文献

1952—2017年出山店水库上游降水时空变化

[J].

浙江丽水枇杷开花期及幼果期低温冻害时空分布特征

[J].利用1971—2017年浙江丽水各县(市、区)枇杷开花、幼果期逐日最低气温观测资料,根据枇杷冻害等级划分指标,采用趋势分析法分析丽水枇杷开花、幼果期低温冻害的时空分布特征,并利用Mann-Kendall检验分析低温冻害的变化趋势和突变转折。结果表明:丽水枇杷开花、幼果期每年发生低温冻害日数分别为5.3 d和7.7 d;开花期12月下旬发生冻害日数最多,幼果期1月上旬发生冻害日数最多,且都以轻度冻害为主。枇杷开花、幼果期低温冻害日数由东南向东北递增,青田县发生低温冻害的几率最低(冻害日数分别为每年0.6 d和2.7 d),缙云县发生的几率最高(冻害日数每年分别为8.5 d和13.6 d)。枇杷开花、幼果期低温冻害的长期变化趋势表现为显著减少,且极端最低气温明显上升,即丽水枇杷开花、幼果期发生低温冻害的几率减小。枇杷开花、幼果期低温冻害减少发生突变点分别在1989年和1986年前后,且在21世纪初减少趋势最为显著。

河南省设施农业冬季低温灾害风险评估

[J].为了提高气候资源利用率,合理优化河南省冬季设施农业布局,利用1981—2018年河南省113个国家气象站冬季逐日最低气温资料,采用数理统计方法计算冬季年最低气温标准差和不同低温灾害指标的气候概率、发生频率、发生强度,并采用等权重法构建设施农业低温风险指数,结合低温灾情资料,选用有序样本最优聚类法划分设施农业低温风险等级,且叠加地表覆盖数据进行低温灾害风险评估。结果表明:河南省各地冬季低温灾害指标小于等于-5 ℃的气候概率和发生频率均超过0.80,不适宜发展塑料小拱棚,且不宜采用单层塑料大棚进行设施农业生产。信阳和南阳南部小于等于-10 ℃的气候概率和发生频率均小于0.20,适宜发展塑料大棚;鹤壁、安阳和濮阳小于等于-10 ℃的气候概率和发生频率均超过0.80,需发展日光温室才能保证设施作物生长。在塑料大棚发展区内,信阳市固始县和商城县为低温灾害轻度风险区,信阳大部、南阳部分区域和周口为中度风险区,其他地区均为重度风险区;在日光温室发展区内,濮阳、安阳和鹤壁部分区域为低温灾害特重风险区。河南省冬季各地不同等级的低温灾害风险有一定的区域性,在发展设施农业时,应因地制宜进行科学布局。

枇杷脱水素基因EjDHN5抗低温胁迫功能研究

[J].为研究枇杷(Eriobotrya japonica Lindl.)脱水素基因(EjDHN5)在枇杷抗低温胁迫中的功能,将其在烟草中进行过量表达,其中表达水平比较高的两个株系L24和L26被用来进行功能研究。野生型和转基因烟草苗分别用0、2、4和8 μmol · L<sup>-1</sup>的甲基紫精(Methyl viologen,自由基发生剂)处理并进行光照培养,结果显示,4和8 μmol · L<sup>-1</sup>甲基紫精处理使野生型烟草苗存活率分别下降到73.6%和56.9%,光系统Ⅱ(PSⅡ)活性显著降低,而转基因苗的存活率仍维持在100%,PSⅡ活性明显高于野生型。对六叶期烟草的叶盘进行甲基紫精处理,野生型烟草叶盘的叶绿素含量显著低于转基因株系,而活性氧含量和MDA含量明显高于转基因株系。对野生型和转基因烟草苗进行低温处理,转基因株系生长状况明显优于野生型,活性氧含量低于野生型,膜质过氧化程度轻于野生型。这些结果表明,过量表达EjDHN5能提高烟草的抗氧化胁迫和抗低温胁迫能力,推测EjDHN5在提高枇杷抗低温能力方面起着重要作用可能与其能提高抗氧化胁迫能力有关。

Climate Change 2021:The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

[R].

Increase in the risk of exposure of forest and fruit trees to spring frosts at higher elevations in Switzerland over the last four decades

[J].