0 引言

我国配电线路覆盖范围广,且分布较为零散,需要跨越山地等地带,因此恶劣天气容易导致配电线路出现故障(姚福星等,2023),尤其夏季雷电、雷暴大风、短时强降水等强对流天气频发(唐国瑛等,2022;高帆等,2023;李强等,2023;韦惠红等,2023;褚颖佳等,2023;周泓等,2024),引发的风偏放电、雷击跳闸事故对电网的安全运行造成极大威胁(王洁等,2018;周晓敏等,2018;俞小鼎和郑永光,2020)。输电线路是连接电源生产地和用电地的电力传输装置,用于输送大量电能;配电线路是指从降压变电站把电力送到配电变压器,或将配电变电站的电力送到用电单位的线路(陈涧宁,2018;申东玄等,2019)。配电线路是电网的“毛细血管”,是电力进入千家万户的“最后一公里”,但由于电压等级、传输容量、传输距离均小于输电线路,设计标准低于输电线路,因此配电线路抵御恶劣天气的能力更弱(Qin et al., 2022)。提高电力供应可靠性,满足人民生活用能需求,是配电网高质量发展的必然要求,因此,有必要探讨强对流天气条件对配电线路的影响,提高配电网抵御强对流天气的能力。

由于强对流天气给电网安全运行带来极大影响,近年来相关学者在天气影响分析方面做了大量研究。例如,2020年3月21日午后,受强对流云团影响,浙中北地区自西向东出现雷电、短时强降水和雷暴大风等强对流天气,造成某500 kV输电线路发生停电故障,经现场踏勘认定为风偏故障,风偏放电是由于强风导致导线沿风向发生位移和偏转,使得导线与杆塔之间的空气间隙距离减小,降低了空气间隙的电气强度,从而引起跳闸现象(郭志民等,2017;邓红雷等,2021),事故点附近自动气象站观测的极大风速为30.6 m·s-1(康丽莉等,2023)。2021年5月14日傍晚,江浙地区出现大范围的强对流天气,某500 kV线路出现线路跳闸、基杆塔倒塌的严重事故(王振国等,2021;康丽莉等,2023)。结合电线事故发生的时间和现场勘探情况,分析强对流天气影响系统、探空物理量、雷达回波特征等,对防范强对流天气引发的电线故障有一定指导意义(朱平和俞小鼎,2019;王黉等,2021;雷瑜等,2022)。

陇南市位于甘肃省东南部,地处秦巴山区、青藏高原、黄土高原三大地形交汇地带,属于西秦岭东西向褶皱带发育的陇南山地,地势西北高、东南低,形成了山高谷深的地形(鲍文中,2018),陇南北部的礼县、西和县境内海拔为1 000~3 400 m,南部的武都区境内海拔为660~3 600 m,东部的康县、成县境内海拔为600~2 400 m(陇南市人民政府,2020;裴静,2022)。陇南市是甘肃省范围内最大的强对流天气多发区域,雷暴大风年均频次为3.5~4.4次,短时强降水年均频次大于2次(谭丹等,2022;杨丽杰等,2023)。陇南市配网线路错综复杂,容易受地形、天气条件的影响,强对流天气条件下,配网线路极易发生故障导致大面积停电,对生产生活带来不利影响,目前在陇南市电网灾害性天气预警服务业务方面,强对流天气过程分析融入电网生产管理环节还不够深入,针对配电线路发生故障的气象条件阈值指标方面的研究也鲜有报道。因此本文针对2022年4月19日发生在陇南地区的强对流天气过程(简称“4·19”事件),基于地面加密自动气象观测站、探空、风云4A(FY-4A)卫星云图、多普勒天气雷达等多源实况观测资料,分析此次强对流天气过程及环流背景、物理量、中小尺度系统等,探索极大风速和闪电电流强度对配电线路的不利影响,并给出陇南市配电线路发生故障的气象条件阈值。

1 资料

本文所用的2022年4月19日陇南市配电线路受损情况、用户停电、损失负荷等资料由国网陇南供电公司提供。多源实况观测资料包括2022年4月19日08:00—20:00陇南市国家气象站、区域气象站逐10 min和逐时极大风速和闪电定位数据,逐15 min风云4A(FY-4A)红外云图资料,逐6 min多普勒天气雷达资料,武都站08:00探空层结资料,以及500 hPa、700 hPa和地面环流形势场资料(来源于国家气象信息中心下发的MICAPS分布式实况数据)。文中所用时间均为北京时。

2 强对流天气电网受灾情况

2022年4月19日14:18起强对流天气自西北向东南过境陇南市礼县、西和、武都、康县、成县、文县等区域,19:00基本结束,造成高山区域13条线路、703台变电出现故障,35 243户停电。国网陇南供电公司组织16支队伍积极进行抢修,于4月20日15:30抢修结束,全部恢复供电。

受大风、雷电等高影响天气影响,陇南市13条配电线路先后出现故障,造成用户停电和电力负荷损失等不利影响(表1)。配网故障先后导致较多用户停电,其中西和、礼县、武都、康县分别占比33%、21%、19%、17%,占全市停电用户的90%,配电线路故障影响范围分布与此次强对流天气过境路径基本一致。电力行业是对气象灾害高度敏感的行业,因此在气象服务工作中,应及时发布分灾种、分时段、分强度、分影响的相应预警提示及建议措施。

表1 陇南市“4·19”高影响天气条件下配电线路故障分析及损失情况

Tab.1

| 发生故障时间 | 受影响线路 | 高影响 天气 | 故障原因 | 停电用户/户 | 损失负荷/MW |

|---|---|---|---|---|---|

| 14:54 | 礼县35 kV马泉变111马阳线 | 大风、雷电 | 线路跳闸。未发现明显故障点 | 2 895 | 0.59 |

| 14:55 | 礼县35 kV白关变113白沙线 | 大风 | 线路跳闸。大风导致舞动杆基强度不足,主线路110号杆断杆 | 4 331 | 0.14 |

| 15:31 | 西和35 kV城关变111城卢线 | 大风、雷电 | 线路跳闸。未发现明显故障点 | 9 265 | 1.50 |

| 15:43 | 西和35 kV大桥变113大太线 | 大风、雷电 | 线路跳闸。未发现明显故障点 | 2 369 | 0.26 |

| 16:05 | 武都35 kV马街变113马柏线 | 大风 | 线路跳闸。大风将塑料薄膜吹起搭挂在主线路034-035号杆导线上 | 1 363 | 0.56 |

| 16:30 | 武都110 kV东江变112东府一线 | 雷电 | 线路跳闸。线路发生短路故障,冲击造成主线路038号杆分段开关跳闸 | 980 | 1.20 |

| 16:35 | 武都110 kV东江变129东府六线 | 雷电 | 接地故障。避雷器击穿造成线路发生接地故障 | 4 | 1.05 |

| 16:55 | 武都110 kV阶州变125阶石线 | 雷电 | 接地故障。引流线支柱瓷瓶雷击破裂,引流线搭在拉线上造成线路发生接地故障 | 3 450 | 0.39 |

| 17:35 | 武都110 kV洛塘变111洛龙线 | 雷电 | 接地故障。避雷器击穿造成线路发生接地故障 | 965 | 0.89 |

| 16:38 | 康县35 kV豆坪变112豆盐线 | 雷雨大风 | 线路跳闸。未发现明显故障点 | 3 521 | 1.60 |

| 16:58 | 康县35 kV云台变112云十线 | 雷雨大风 | 线路跳闸。未发现明显故障点 | 2 352 | 0.60 |

| 17:16 | 成县35 kV店村变117店韩线 | 大风、雷电 | 线路跳闸。未发现明显故障点 | 858 | 0.28 |

| 17:27 | 文县35 kV桥头变111桥天线 | 大风 | 线路跳闸。大风将山崖上树枝吹断掉落在主线分支18-19号杆导线上 | 2 890 | 2.89 |

3 强对流天气过程分析

3.1 强对流天气过程概况

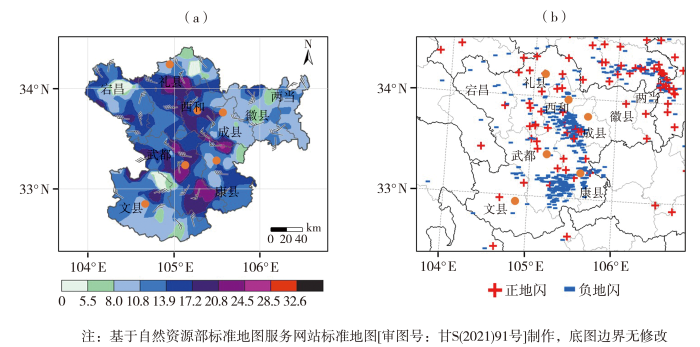

2022年4月19日14:00—19:00甘肃南部出现了区域性强对流天气过程,过程共持续5 h,以雷电、雷暴大风为主,并伴随有弱的对流性降水及小冰雹,陇南、天水、兰州、甘南等市州共出现50余站次雷暴大风。其中,陇南市自西北向东南大部分区域都出现了强对流天气,具有范围大、强度强、极端性强的特点,全市共出现24站次雷暴大风[图1(a)、(b)],极大风速出现在16:43康县安坪村,为24.6 m·s-1,达十级大风。陇南市154个乡镇出现降水,其中康县冯家峡最大累计降水量达24.6 mm,17:00—18:00小时降水量达19.1 mm(图略)。另外,15:00—16:00陇南市成县苏园、康县平洛出现小冰雹。

图1

图1

2022年4月19日14:00—19:00陇南市极大风速(a,单位:m·s-1)及闪电定位(b)空间分布

[橙色圆点为受影响线路所在县(区)]

Fig.1

The spatial distribution of extreme wind speed (a, Unit: m·s-1) and lightning location (b) in Longnan City from 14:00 to 19:00 on April 19, 2022

(The orange dots represent the counties (districts) where the affected lines are located)

3.2 环流背景分析

4月上旬,500 hPa亚洲高纬地区盛行西风带纬向环流,高空锋区位于50°N以北,中亚有弱脊,西北地区受脊前西北气流控制,等高线稀疏,内蒙西部有短波活动(图略);兰州以东大部降水偏少,陇南偏少10 mm以上;全省大部气温偏高,陇南偏高2 ℃以上。

图2

图2

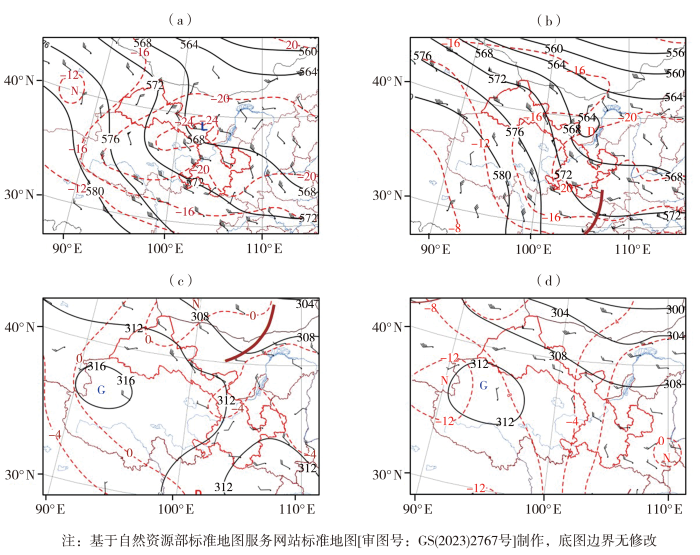

2022年4月19日08:00(a、c)、20:00(b、d)500 hPa(a、b)和700 hPa(c、d)位势高度场(黑色等值线,单位:dagpm)、风场(风矢,单位:m·s-1)、温度场(红色虚线,单位:℃)

(棕色粗线代表槽线,字母G、D、N、L分别表示高压中心、低压中心、暖中心、冷中心。下同)

Fig.2

The geopotential height field (black isolines, Unit: dagpm), wind field (wind vectors, Unit: m·s-1), temperature field (red dashed lines, Unit: ℃) at 500 hPa (a, b) and 700 hPa (c, d) at 08:00 (a, c), 20:00 (b, d) on April 19, 2022

(The brown thick line represents trough lines, the letters G, D, N and L denote high pressure center, low pressure center, warm center and cold center, respectively. the same as below)

图3

图3

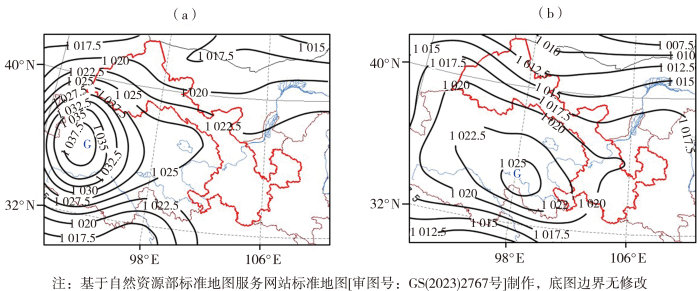

2022年4月19日08:00(a)和20:00(b)海平面气压场(单位:hPa)

Fig.3

The sea level pressure field at 08:00 (a) and 20:00 (b) on April 19, 2022 (Unit: hPa)

综上所述,此次对流发展主要受高原槽影响,700 hPa宁夏至甘肃南部有切变线活动,动力抬升作用明显,随着系统向东南方向移动,再结合地面冷空气触发,以及地面辐合线发展,对应地面较强的雷暴大风。

3.3 不稳定能量分析

3.3.1 地面气象要素分析

图4为2022年4月19日甘肃南部4个气象站点不同气象要素演变。可以看出,礼县站[图4(a)]极大风速出现在15:00,近10 min内风速迅速陡升,从9.6 m·s-1增大至22.1 m·s-1,近20 min内气压上升1.8 hPa,气温迅速下降了4.2 ℃,后期气温表现平稳,近1 h内相对湿度从37%增大至63%,但降水量只有0.1 mm,相对湿度的增加主要由于降温使得饱和水汽压降低引起。西和六巷站[图4(b)]极大风速出现在15:57,近20 min内风速从4.9 m·s-1迅速增大至20.2 m·s-1,气温迅速下降了6.3 ℃,后续气温维持,近40 min内气压上升2.4 hPa,近1 h内相对湿度从52%增大至82%,降水量为0.4 mm。武都桔柑站[图4(c)]极大风速出现在16:36,近10 min内风速急剧增大,从6.9 m·s-1增大至23.2 m·s-1,近40 min内气压上升3.7 hPa,气温持续下降了8.2 ℃,近1 h内相对湿度从35%上升至78%,但无有效降水,相对湿度的增加主要由降温引起。康县安坪村站[图4(d)]极大风速出现在16:43,近10 min内风速从3.1 m·s-1急剧增大至24.6 m·s-1,近20 min内气温迅速下降了6.8 ℃,近50 min内气压上升3.6 hPa,近2 h内相对湿度从48%上升至99%,降水量为0.5 mm。由此可见,4个气象站气象要素变化最大的是风速,其次是相对湿度和气温,礼县和武都桔柑站此次强对流天气过程以阵性大风为主,西和六巷和康县安坪村站以雷雨大风为主,此次过程降温4.0~8.0 ℃,冷空气属于中等强度,同时动力条件较强,属于冷空气触发的对流活动。

图4

图4

2022年4月19日甘肃南部4个气象站点不同气象要素演变

Fig.4

The evolution of different meteorological elements at four meteorological stations in southern Gansu on April 19, 2022

3.3.2 探空条件分析

图5为2022年4月19日08:00武都探空站T-ln P图。19日08:00,整层相对湿度较小,水汽条件弱,对流层中低层较干,不利于强降水的发生发展,700~500 hPa相较于其他层存在明显的干空气卷入,700 hPa以下有近似“倒喇叭”特征分布,不存在对流有效位能,下沉对流有效位能DCAPE(Downdraft Convective Available Potential Energy, DCAPE)值为451 J·kg-1,有利于午后到夜间雷暴大风的发生发展,700 hPa与500 hPa温差19.2 ℃,850 hPa与500 hPa温差28.1 ℃,大气呈现“上冷下暖”的静力不稳定,对流层中下层温度直减率较大,气流下沉过程中温度低于环境温度,进一步增大下沉加速度,有利于雷暴大风形成。利用武都站14:00气压、温度、露点进行探空订正后对流有效位能CAPE(Convective Available Potential Energy, CAPE)值达1 009 J·kg-1,有较高的不稳定能量(图略),08:00—20:00垂直风切变由弱转强,达22.7 m·s-1。

图5

图5

2022年4月19日08:00武都探空站T-ln P图

(蓝色实线为温度层结曲线,绿色实线为露点温度曲线,棕色实线为状态曲线)

Fig.5

T-ln P image of Wudu sounding station at 08:00 on April 19, 2022

(the blue line represents stratification curve, green line represents dew point temperature, brown line represents state curve)

3.4 中小尺度系统分析

3.4.1 对流云团发展特征

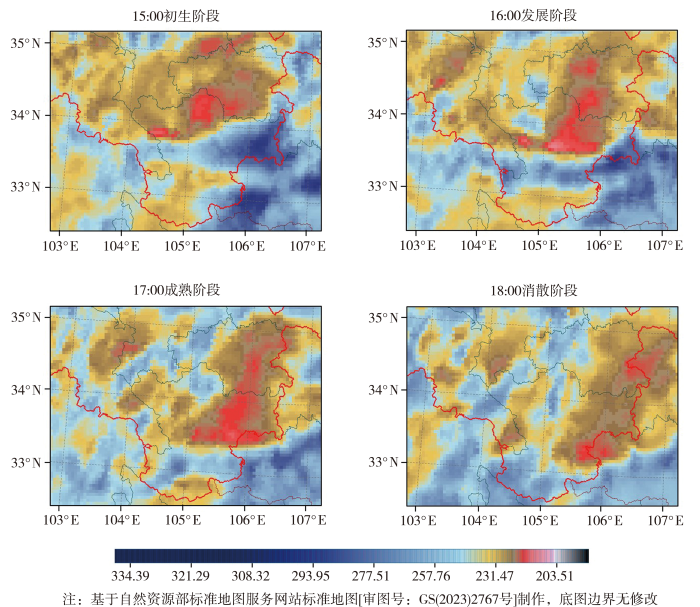

图6为2022年4月19日对流云团不同发展阶段FY-4A卫星红外云图。可以看出,15:00甘肃定西、天水、陇南一带有分散性对流云团初生,初生时云团分散、面积小;16:00对流云团合并形成结构紧密的β中尺度对流云团,向东南方向移动并发展,此时对流云团发展旺盛,西和、武都交界处云顶亮温(Temperature of Brightness Blackbody,TBB)最低达212 K,影响陇南市礼县、西和、成县一带,出现雷电、阵性大风和10.0 mm以下弱降水;17:00随着对流云团进一步合并移动发展,不稳定能量达到顶峰,造成陇南市礼县、西和、成县、武都、康县一带出现雷电、阵性大风和11.0 mm以下弱降水;18:00以后对流云团逐渐消散,雷电和阵性大风范围缩小,主要集中在武都和康县,影响陇南的强对流天气过程趋于结束。此次强对流过程雷暴大风出现的主要时段在15:00—18:00,与对流云团的初生、发展、成熟阶段基本一致。

图6

图6

2022年4月19日对流云团不同发展阶段FY-4A卫星红外云图(TBB,单位:K)

Fig.6

Infrared cloud images of FY-4A satellite in different development stages of convective cloud cluster on April 19, 2022 (TBB, Unit: K)

3.4.2 雷达回波特征

19日14:18有对流单体在陇南西北部初生、发展,随着对流单体的发展配合良好的环境条件及能量条件,在雷暴向东南移动发展过程中,出现后向传播及列车效应,雷暴单体不断加强,强回波超过55 dBZ,造成陇南东南部出现8级以上雷暴大风(图略)。此次雷暴大风过程开始阶段为大片弱回波镶嵌着孤立强雷暴单体,随着对流风暴的发展加强,孤立雷暴单体有组织化程度增强,从天水东移南下的多单体雷暴与武都地面辐合线触发的雷暴相遇后反射率因子增强,形成更强的多单体对流风暴(图略)。15:49该多单体对流风暴形成一条弓形带状回波,强回波中心强度达60 dBZ,该回波带向东南移动过程中造成天水、陇南及甘南的雷暴大风,强回波向东南移动且移动缓慢(图略),因此该强对流天气过程在甘肃南部持续时间较长,影响范围大。

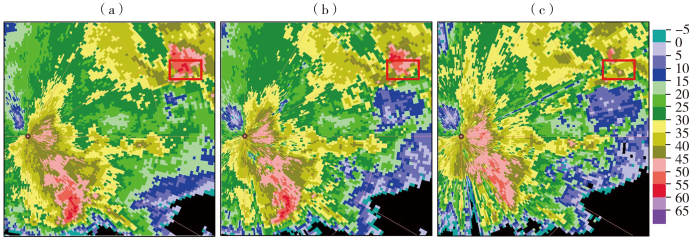

图7

图7

2022年4月19日16:34武都多普勒雷达站2.4°(a)、1.5°(b)、0.5°(c)仰角反射率因子(单位:dBZ)

(红色方框表示有界弱回波区)

Fig.7

The reflectivity factors on the elevation of 2.4° (a), 1.5° (b) and 0.5° (c) of Wudu Doppler radar station at 16:34 on April 19, 2022 (Unit: dBZ)

(The red box represents the bounded weak echo region)

图8

图8

2022年4月19日15:38武都多普勒雷达站组合反射率(a,单位:dBZ)及2.4°(b)、1.5°(c)、0.5°(d)仰角径向速度(单位:m·s-1)

(红色方框表示强回波区对应的速度模糊)

Fig.8

Combined reflectivity(a, Unit: dBZ)and radial velocity(Unit:m·s-1)on the elevation of 2.4° (b), 1.5° (c) and 0.5° (d) of Wudu Doppler radar station at 15:38 on April 19, 2022

(The red box indicates the strong echo region corresponds to the velocity ambiguity)

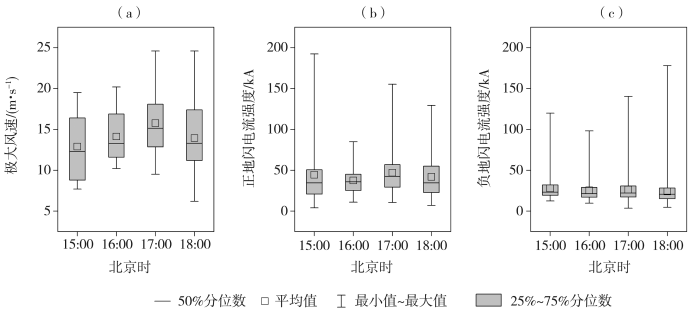

4 强对流天气对电网影响

从前文分析可知,此次陇南市配电线路故障影响范围分布与此次强对流天气过境路径基本一致,且主要的高影响天气为雷电和大风。为进一步探讨配电线路发生故障的强对流天气阈值条件,结合陇南市配线线路发生故障的县(区)和时间,通过分析国家站和区域站逐10 min的极大风速和闪电定位数据,统计不同时段线路出现故障时极大风速及闪电电流强度的平均值,判断可能发生线路故障的极大风速及闪电电流强度的阈值。表2为配电线路出现故障时极大风速及闪电电流强度的范围和平均值,图9为4月19日15:00—18:00陇南市极大风速、正地闪和负地闪电流强度的箱线图。可以看出,4月19日14:00—15:00,礼县境内2条35 kV线路发生跳闸故障,监测的极大风速为7.7~19.5 m·s-1,极大风速平均值为14.4 m·s-1,发生178次地闪,其中正地闪24次,负地闪154次,正地闪电流强度为4~192 kA,平均值为44 kA,负地闪电流强度为12~120 kA,平均值为28 kA。15:00—16:00,西和境内2条35 kV线路发生跳闸故障,监测的极大风速为10.2~20.2 m·s-1,平均值为14.6 m·s-1,发生358次地闪,其中正地闪70次,负地闪288次,正地闪电流强度为11~85 kA,平均值为38 kA,负地闪电流强度为10~98 kA,平均值为25 kA。16:00—17:00,武都和康县境内3条35 kV线路和3条110 kV线路发生跳闸和接地故障,监测的极大风速为9.5~24.6 m·s-1,平均值为16.3 m·s-1,发生542次地闪,其中正地闪86次,负地闪456次,正地闪电流强度为11~155 kA,平均值为47 kA,负地闪电流强度为4~140 kA,平均值为26 kA。17:00—18:00,武都、成县和文县境内2条35 kV线路和1条110 kV线路发生跳闸和接地故障,监测的极大风速为6.2~22.6 m·s-1,平均值为14.5 m·s-1,发生745次地闪,其中正地闪124次,负地闪621次,正地闪电流强度为7~130 kA,平均值为42 kA,负地闪电流强度为5~178 kA,平均值为24 kA。综上所述,依据不同时段线路出现故障时各县(区)的极大风速及闪电电流强度的平均值得出阈值条件,当极大风速超过15.0 m·s-1、或正地闪电流强度超过43 kA、或负地闪电流强度超过26 kA时,配电线路发生故障的风险较高,对今后强对流天气电网气象预报预警服务工作有一定参考。

表2 配电线路出现故障时极大风速及闪电电流强度的范围和平均值

Tab.2

| 时段 | 受影响地区和线路 | 极大风速/(m·s-1) | 闪电电流强度/kA | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 正地闪 | 负地闪 | ||||||

| 范围 | 平均值 | 范围 | 平均值 | 范围 | 平均值 | ||

| 14:00—15:00 | 礼县:35 kV马泉变111马阳线、35 kV白关变113白沙线 | 7.7~19.5 | 14.4 | 4~192 | 44 | 12~120 | 28 |

| 15:00—16:00 | 西和:35 kV城关变111城卢线、35 kV大桥变113大太线 | 10.2~20.2 | 14.6 | 11~85 | 38 | 10~98 | 25 |

| 16:00—17:00 | 武都:35 kV马街变113马柏线、110 kV东江变112东府一线、110 kV东江变129东府六线、110 kV阶州变125阶石线; 康县:35 kV豆坪变112豆盐线、35 kV云台变112云十线 | 9.5~24.6 | 16.3 | 11~155 | 47 | 4~140 | 26 |

| 17:00—18:00 | 武都:110 kV洛塘变111洛龙线; 成县:35 kV店村变117店韩线; 文县:35 kV桥头变111桥天线 | 6.2~22.6 | 14.5 | 7~130 | 42 | 5~178 | 24 |

图9

图9

2022年4月19日15:00—18:00陇南市极大风速(a)、正地闪(b)和负地闪(c)电流强度的箱线图

Fig.9

The box diagram of extreme wind speed (a), positive ground flash (b) and negative ground flash (c) lighting current intensity in Longnan City from 15:00 to 18:00 on April 19, 2022

5 结论与讨论

本文考虑强对流天气对配网线路安全的影响,对2022年4月19日午后陇南市强对流天气过程造成的13条配电线路故障事件进行总结分析,得出以下主要结论。

(1)此次强对流天气的范围大、强度强、极端性强,共出现24站次雷暴大风,由于大风舞动、避雷器击穿等原因造成陇南13条线路、703台变电出现故障,35 243户停电,故障分布与强对流天气发生时间和过境路径基本一致。

(2)此次强对流天气过程的成因有以下几方面:从大气环流形势来看,500 hPa高原槽配合700 hPa切变线为强对流天气过程提供了动力抬升条件;从地面分析来看,午后的雷暴大风天气出现在地面辐合线附近;从物理量分析来看,大气呈现“上冷下暖”的静力不稳定,下沉对流有效位能较高,垂直风切变大,利于午后到夜间雷暴大风的形成;从中小尺度系统分析来看,β中尺度对流云团自西北向东南移动,形成弓形带状回波多单体对流风暴,出现后向传播及列车效应,造成陇南东南部出现8级以上雷暴大风。

(3)强对流天气条件下,陇南市配电线路发生故障的气象条件阈值为:极大风速超过15.0 m·s-1、或正地闪电流强度超过43 kA、或负地闪电流强度超过26 kA。目前该阈值仅依据一次强对流个例得到,在今后的电力气象预报预警服务中,还需要收集更多个例以及电网持续改进情况优化阈值指标,进一步提升电网强对流天气应对能力。

参考文献

冷涡影响下两次不同类型强对流过程对比分析

[J].为深入认识冷涡影响下不同类型强对流天气发生条件的差异,利用高空、地面气象观测资料,多普勒天气雷达和风廓线雷达资料,以及欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)第五代大气再分析资料ERA5,对2016年6月13日和2018年6月13日山东两次同受冷涡影响但分别以短时强降水为主和风雹天气为主的不同类型强对流天气过程(分别简称“过程I”、“过程II”)进行了对比分析。结果表明:(1)以短时强降水为主的过程I,降水效率高,在其发展阶段回波质心高度低,成熟阶段形成强降水超级单体,最强降水出现在中气旋附近;以风雹天气为主的过程II,雷暴大风强度具有极端性,对流风暴发展深厚,60 dBZ以上强回波发展至-20 ℃层高度之上并持续,是产生大冰雹的重要原因。两次过程的强风均出现在弓形回波反射率因子核心前部和超级单体后侧下沉气流区。(2)过程I不稳定条件中等,西南气流配合湿区使低层增湿,950~850 hPa形成近饱和层并增厚,干层位于500 hPa以上,构成上干下湿层结,对流在地面辐合线和地面湿舌顶端叠加处触发;过程II热力和动力不稳定强,中空急流与800~600 hPa的显著干层为雷暴大风和冰雹的形成提供了有利条件,触发抬升系统是暖锋,比过程I更深厚。环境条件的差异决定了两次过程天气类型的差异。

不同天气分型下甘肃河东地区强冰雹天气多普勒雷达产品特征

[J].利用2008—2017年甘肃省河东地区自动气象观测站冰雹观测资料和灾情资料,对收集到的符合标准的河东地区75个冰雹个例进行中尺度诊断,按照主要影响系统分为3种冰雹天气类型,对3种冰雹天气型雷达产品的统计特征和雷达回波特征进行对比分析,并选取典型个例进一步分析验证。结果表明,在3种冰雹天气型下,多普勒雷达产品的最大反射率因子(Z<sub>max</sub>)及其所在高度( H Z m a x)区别较小,Z<sub>max</sub>均大于50 dBZ,对应 H Z m a x也在2.0 km以上;回波顶高(ET)、核心区厚度(H)、45 dBZ以上质心高度(H<sub>45 dBZ</sub>)、风暴体大于等于30 dBZ所在最大高度(TOP)、垂直累积液态水含量(VIL)及垂直累积液态水含量密度(VILD)存在明显差异,西北气流型的H、H<sub>45 dBZ</sub>、TOP和VIL较高,低槽型的ET和低涡型的VILD较低;3种冰雹天气型出现回波悬垂的频率均在61.0%以上,低槽型出现三体散射和旁瓣回波的频率分别为35.5%、48.4%,而出现有界弱回波区的频率为12.9%,西北气流型和低涡型出现有界弱回波区的频率均达38.5%;三体散射和旁瓣回波特征具有一定的预报时间提前量,提前量平均18 min,最大30 min。

山西省雷暴大风的统计特征及概念模型

[J].利用山西省近40 a雷暴大风资料和近18 a的常规和新型监测资料,采用聚类分析、中尺度天气分析等方法,对山西雷暴大风的时空分布特征及天气型、物理量阈值进行研究并建立了概念模型。结果表明:山西年均雷暴大风日数具有北部多、南部少,山区多、盆地少,西部山区多于东部山区的地域分布特征;极端雷暴大风主要出现在山西的北部和吕梁山区;西部山区年雷暴大风日数为增多趋势,其他区域为无变化和减少趋势。雷暴大风集中发生在5—8月,占全年雷暴大风总日数的75%;日内雷暴大风出现最多的时次为16:00和21:00(北京时)。山西雷暴大风主要包括前倾槽、后倾槽、横槽、副热带高压与低空暖式切变线、副热带高压与低空冷式切变线、西北气流等6种流型配置;各型K指数阈值4—5月明显低于6—9月,而850 hPa与500 hPa温差4—5月却明显高于6—9月;各型在满足各月特征物理量阈值时均可触发山西强雷暴大风,而前倾槽型触发极端雷暴大风的百分比最大。同一时期,后倾槽、副热带高压与低空暖式和冷式切变线型的K指数阈值明显高于前倾槽和西北气流型,而前倾槽型的Si指数阈值明显高于其他类型,说明前倾槽型触发雷暴大风的动力不稳定条件优于热力不稳定条件;副热带高压与低空暖式和冷式切变线型的CAPE及0 ℃层高度阈值明显高于其他4型,而低层的T-T<sub>d</sub>阈值和云顶亮温则明显低于其他4型。利用各月各型0 ℃层高度阈值可以准确判断雷暴大风过程是否伴有冰雹。

地理概况

[EB/OL]. (

青藏高原东北边缘地带2017—2020年地闪时空分布特征

[J].青藏高原东北边缘地带是强对流天气多发区,雷电灾害频发。利用2017—2020年甘肃省ADTD(the advanced toa and direction system)闪电定位资料,对青藏高原东北边缘地带地闪频次、雷电流强度和地闪密度的时空分布特征进行分析,以便了解该地区地闪活动规律。结果表明:2017—2020年青藏高原东北边缘地带年平均地闪频数为2.71万余次,负、正地闪数分别占总闪数的84.27%和15.73%。地闪数月际变化呈明显的“单峰”特征,夏季闪电活动最强,占全年70.11%;春秋次之,冬季最弱。日变化亦呈“单峰”型,总闪和负地闪峰值出现在北京时10:00—12:00,正地闪峰值比负地闪峰值滞后约1 h。4—10月月平均正地闪数远少于负地闪,但正地闪的月平均电流强度却是负地闪的1.56倍。地闪密度大于0.24 次·km<sup>-2</sup>·a<sup>-1</sup>的高值区主要出现在兰州市永登县,甘南藏族自治州碌曲县南部、玛曲县的西北部和东南部及合作市一带,天水市张家川回族自治县,庆阳市华池县、环县、镇原县、庆城县,陇南市南部和文县。正地闪高发区集中出现在玛曲县和碌曲县大部、定西市与甘南州交界处及庆阳市中南部。通过对比地闪密度与降水量之间的关系,认为青藏高原东北边缘地带的闪电活动与降水量在时空分布上有较好的一致性。

冀北电网灾害事故的时空分布特征及风险评价

[J].利用2005—2017年冀北电网输电线路逐日灾害事故记录和同期气象观测资料,统计分析该地区电网线路灾害事故的时空分布特征,评价电网输电线路的气象灾害事故风险等级。研究发现:(1)造成冀北地区电网灾害事故类型多样且分布极不均匀,主要灾种有雷害、冰害、风偏和污闪,其中雷害最多,占事故总数的70.1%,而污闪占比最少,为3.8%。(2)雷害频数均占冀北五地市电网气象灾害事故首位,冰害、风偏和污闪在不同地区影响不同,其中冰害、风偏对张家口电网影响较大,风偏、冰害和污闪对唐山电网影响较大,而承德、秦皇岛和廊坊电网受雷害以外灾种影响均较小。(3)冀北电网灾害事故月分布呈双峰型,主峰和次峰分别出现在6—8月和11月,主峰主要由雷害事故引起,次峰主要由冰害事故引起;13 a间,冀北电网线路各种灾害事故均无明显变化趋势。(4)张家口东部、承德西部和南部、唐山北部是冀北电网线路气象灾害事故高风险区,唐山和秦皇岛南部、廊坊东部、张家口中部是电网线路事故低风险区,其他地区为中风险区。

湖北雷暴阵风锋特征及其对流触发作用分析

[J].基于2016—2021年湖北多普勒雷达及加密自动气象站资料,对湖北雷暴阵风锋特征进行分析。结果表明:(1)湖北阵风锋主要出现在6—8月,占总数的96%,其中8月最多;一天中主要发生时段为15:00—18:00(北京时,下同),峰值在17:00;大多数阵风锋持续时间为1.5~3.0 h;产生阵风锋的母雷暴中35%为多单体雷暴,40%为多单体雷暴群,25%为飑线。(2)阵风锋主要有5个生成区域,分别为省外、鄂东北、江汉平原、鄂西北的襄阳和鄂西南的宜昌,相同区域生成的阵风锋移动方向有较好的规律性。鄂东北生成的阵风锋最多,占总数的33%。(3)不是所有母雷暴及其阵风锋都能引发地面大风,69%的母雷暴和9%的阵风锋产生的地面极大风速大于等于17.0 m·s<sup>-1</sup>。在多单体和多单体雷暴群中,母雷暴的回波强度越强,母雷暴及其阵风锋产生的地面大风概率越大,阵风锋产生的地面风速强度与其回波强度、空间尺度关系不大。(4)阵风锋有较强对流触发能力,91%的阵风锋在其后部、附近和前侧触发对流单体。母雷暴与其阵风锋反馈作用不同,对流触发与阵风锋的相对位置有差别,正反馈型大多在阵风锋后部触发对流,负反馈型在阵风锋后部、附近和前侧均可触发对流,29%的触发对流回波强度大于等于55 dBZ。35%的阵风锋与周边已有雷暴合并发展形成合并型阵风锋,此型在鄂东北发生次数最多。

滇中地区不同影响系统下3次短时强降水过程的大气环境特征和雷达特征分析

[J].利用常规观测资料、 NCEP 1°×1°再分析资料、 逐时和逐5 min自动站降水资料以及昆明CINRAD/CC多普勒雷达资料, 针对滇中地区2021年主汛期不同影响系统下的3次短时强降水过程, 对比分析了降水特征、 环流形势、 大气环境特征以及雷达回波的结构、 形状、 演变的基本特征。结果表明: 3次短时强降水过程影响系统差异主要在于500 hPa天气系统不同, 700 hPa都有切变线影响, 但是形成原因各异, 地面均有辐合线或弱冷锋配合。3次过程的环境条件在不稳定层结、 近地层水汽、 垂直风切变方面与中国其他地区短时强降水发生的环境条件具有一致性, 但是在大气整层可降水量、 对流有效位能、 SWEAT指数等方面存在明显差异。对流回波的形状有点状回波、 块状回波、 带状回波、 絮状回波等。对流风暴分为高质心型、 低质心型以及混合型; 短时强降水有单独出现某种对流风暴类型的阶段, 也有多种对流风暴类型同时出现的阶段; CAPE值和SWEAT指数与对流风暴类型具有一定的相关关系。强回波剖面呈柱状结构或者塔状结构, 35 dBz强回波接地, 而没有悬垂特征。短时强降水多产生于长时间停滞型或移动缓慢型的对流回波, 还有部分短时强降水产生于“列车效应”中。短生命周期的单体生消形成的短时强降水持续时间绝大部分在1 h以内, 但是单体合并组织和反复生消或者“列车效应”形成的短时强降水持续时间常在1~3 h。高质心型对流风暴产生的瞬时雨强可达10 mm·(5min)<sup>-1</sup>以上, 低质心型和混合型对流风暴可产生的雨强范围较大, 大多在3~10 mm·(5min)<sup>-1</sup>, 少数也可达到10 mm·(5min)<sup>-1</sup>以上。

青藏高原东北部一次罕见强对流天气的中小尺度系统特征分析

[J].2016年8月17-18日青藏高原东北部出现了罕见的大冰雹、短时暴雨、雷暴大风等强对流天气。运用常规观测资料、NCEP再分析资料、葵花静止气象卫星、多普勒天气雷达等观测资料分析了此次强对流过程的大气环境场和中小尺度对流系统的发生发展和对流传播机制。结果表明:西太平洋副热带高压北抬明显,属于低层暖平流强迫型。水汽输送主要来自南海。维持较长时间的弱冷锋是强对流的地面触发机制;对流云团逐渐演变为MCC,对流传播整体具有沿着河谷往层结不稳定区的正向和往低层入流风的反向传播的特征。河谷地形是影响对流移动和传播路径的关键;强对流风暴单体生命史均较长,强降雹单体为类超级单体和普通多单体,强降水回波属于多单体线状对流。降雹单体整体比降水单体发展得更强,变化幅度更大,尤其是垂直累积液态水含量的变化更剧烈。强对流开始前单体垂直累积液态水含量均是先增后降;几处局地雷暴大风是由雷暴云团内弱降水在较厚的环境干层蒸发而显著降温所产生的较大负浮力或由线状对流中强降水拖曳导致的强下沉辐散气流造成,雷达回波具有质心急剧下降或中层径向速度辐合特征。

Super resolution distribution network measurement considering distribution network topology reconstruction

[J].