引言

在全球变暖背景下,高温干旱天气增多,中国发生干旱的范围由北方干旱和半干旱区向南方湿润和半湿润区扩展(王劲松等,2015;朱伟军等,2016)。研究表明,安徽、四川、福建、湖北、湖南、贵州等地年均干旱日数、干旱强度等均呈增加趋势(王胜等,2022;张皓等,2022;范进进等,2022;杨歆雨等,2022;许丹等,2023;蔡怡亨等,2023;谢傲等,2023)。2022年夏,由于南亚高压和西太副高相向运动并在长江流域上空叠加,中国中东部出现1961年以来综合强度最强的高温过程,平均降水量为1961年以来第2少(李莹等,2023;张灵等,2023);持续高温少雨引发长江流域大范围高强度高温干旱,旱情始于6月,7—8月范围扩大、强度加剧。湖北、湖南、安徽等地高温强度均为1961年以来最强,江西尤为严重,高温和干旱的日数、强度等破历史极值(李忆平等,2022;范进进等,2022;王胜等,2022;许彬等,2022;谢傲等,2023),高温引发罕见早旱,鄱阳湖星子站刷新进入枯水期、低枯水期和极枯水期记录(李世勤等,2023),持续4个月左右的高温少雨导致夏秋冬气象连旱并发展到水文干旱、农业干旱等,产生诸多影响。研究表明,未来高温、干旱频率和强度均会增加(Dai,2013;You et al.,2017;刘文英等,2021),且高温和干旱叠加发生会影响人体健康(王成岗,2014;罗晓玲等,2016)、公共秩序(年飞翔和王丹丹,2021)、城市建设和人民生活(王迎春等,2009;王义臣,2015)、农业生产(周广胜,2015;刘文英和孙素琴,2020)、水资源(郝增超等,2023;叶殿秀等,2008)等。极端高温、干旱事件频发可能成为全球气候新常态,是人类共同面临的挑战,高温和干旱灾害研究日益引起人们重视。

高温、干旱的监测和预警有一定的监测指标和技术(Wu et al.,2019;张强等,2020)。研究表明,相比标准化降水指数(Standardized Precipitation Index,SPI)、标准化降水蒸散指数(Standardized Precipitation Evapotranspiration Index,SPEI)、相对湿润度指数(Relative Moisture Index,MI),气象干旱综合指数(Meteorological Drought Composite Index,MCI)在我国东北、西南和长江中下游等地区适用性最好(冯冬蕾等,2020;王素萍等,2020;谢五三等,2021),该指数引进了最近60 d标准化权重降水指数,使干旱发展过程的不合理跳跃现象得到改进(廖要明和张存杰,2017)。近年来,不同地区对MCI指数进行适当改进,用以评估当地干旱程度及发展,从而较准确地反映出当地的气象干旱程度(成青燕等,2017;高睿娜等,2021;王胜等,2022;张皓等,2022;杨歆雨等,2022;吴秀兰等,2022;蔡怡亨等,2023;许丹等,2023)。目前基于MCI指数对江西省干旱特征和高温干旱复合事件的研究不多。气候变化驱动因素多样,相互之间关系和时空过程复杂,加强对江西高温和气象干旱的研究,提高科学应对极端灾害能力,为政府部门提前部署、科学调度、最大限度减轻损失,对实现高温大旱之年无大灾有一定指导意义(徐卫明,2020)。

本文利用1959—2022年江西省81个国家气象观测站逐日气象资料,结合MCI指数等,构建基于影响范围、持续时间、强度等因素的区域性高温和干旱过程综合评估指标,重点分析2022年江西区域性高温和夏秋冬连旱事件,并根据高温和干旱重合天数,定义高温干旱复合事件,分析江西省历年高温干旱分布特征。

1 资料和方法

1.1 资料

使用1959—2022年江西省气象数据中心经质控的81个国家级气象站(图1)逐日20:00—20:00(北京时,下同)气温、降水等资料,相应的历年旱灾、星子站水位等资料分别源于《江西统计年鉴》(http://tjj.jiangxi.gov.cn/col/col38595/index.html)、《中国气象灾害大典·江西卷》(陈双溪,2006)、《中国水旱灾害防御公报》(http://www.mwr.gov.cn/sj/tjgb/zgshzhgb/)等。气候基准期采用世界气象组织(World Meteorological Organization,WMO)推荐的1991—2020年。

图1

图1

江西省国家级气象和水文站点分布

Fig.1

Distribution of national meteorological and hydrological stations in Jiangxi Province

1.2 方法

1.2.1 干旱指数

干旱指数选江西省气候中心经检验后制定的气象干旱综合指数(MCI)(辛佳洁等,2023),计算公式如下:

式中:SPIW60为近60 d标准化权重降水指数;MI30为近30 d相对湿润度指数;SPI90为近90 d标准化降水指数;a、b、c分别为其对应权重系数,a取值0.4,b和c在4—10月分别取值0.4和0.2,其他月份取值均为0.3;Ka为季节调节系数,根据江西本地特点,1月取值0.6,2月和12月取值0.7,3月和11月取值0.8,4月和10月取值0.9,5—6月取值1.0,7—9月取值1.1。基于MCI指数的干旱等级划分见表1。

表1 基于气象干旱综合指数的干旱等级划分

Tab.1

| 等级 | MCI取值 |

|---|---|

| 轻旱 | -1.0<MCI≤-0.5 |

| 中旱 | -1.5<MCI≤-1.0 |

| 重旱 | -2.0<MC≤-1.5 |

| 特旱 | MCI≤-2.0 |

1.2.2 区域性过程相关定义

(1)区域性高温过程

根据《气象灾害预警信号发布与传播办法》(中国气象局,2007),我国高温预警信号的发布标准为日最高气温≥35 ℃。本文区域性高温过程定义:1)日最高气温≥35 ℃;2)持续时间≥3 d;3)江西省境内有30个及以上站点出现高温且任意一站与其余站最小距离在100 km以内;4)高温持续过程中每天均与相邻日至少有20%高温站点重合。若高温持续期间某一天高温站数小于30个,或与相邻日高温站点重合率小于20%,则区域性高温过程结束。

(2)区域性气象干旱过程

某日江西境内30%国家级气象站(25站)出现中旱及以上等级干旱为一个区域性干旱日。当某日区域性干旱站点与前一日重合率大于等于50%且持续日数大于等于15 d时定义为一个区域性干旱过程;当非区域性干旱日持续5 d时过程结束。

(3)过程持续时间(D):区域性过程开始日到结束日的总天数,单位:d。

(4)平均影响范围(A):区域性过程开始日至结束日日最高气温(Tmax)大于等于35 ℃站点或中旱及以上等级干旱站点所在县级行政区域国土面积累加值除以过程持续时间,单位:km2。

(5)过程平均强度(I):区域性干旱过程的平均强度,指从开始日到结束日,每日出现中旱及以上等级干旱的所有国家气象站MCI绝对值累加后除以过程持续时间;区域性高温过程的平均强度,指从开始日到结束日,每日Tmax≥35 ℃的所有国家气象站Tmax超出35 ℃部分累加后除以过程持续时间,单位:℃。

(6)区域性过程综合强度指数

区域性过程综合强度指数Z采用《区域性干旱过程监测评估方法》(中国气象局,2021)中算法,计算公式如下:

式中:I为过程平均强度;A为平均影响范围;D为过程持续时间;三者均经归一化处理。

根据区域性过程综合强度指数Z,利用百分位数法将区域性干旱、高温过程划分为一般、较强、强、特强4个等级(表2)。

表2 江西区域性高温、干旱过程等级划分

Tab.2

| 等级 | 区域性高温过程 | 区域性干旱过程 |

|---|---|---|

| 一般 | Z<0.27 | Z<0.22 |

| 较强 | 0.27≤Z<0.41 | 0.22≤Z<0.43 |

| 强 | 0.41≤Z<0.59 | 0.43≤Z<0.65 |

| 特强 | Z≥0.59 | Z≥0.65 |

2 区域性高温及干旱过程分析

2.1 区域性高温过程

1959—2022年江西共出现277次区域性高温过程,其中有13次达特强等级。高温过程平均强度最大为253.84 ℃,出现在2013年;日均影响范围最大为1.558×105 km2,出现在2017年;最高气温≥35 ℃、≥37 ℃日均站数最多分别为75.9、62.4站,均出现在2013年(表3)。其中,2022年7月20日至8月30日高温过程综合强度达0.883,为近64 a最强,单站极端最高气温、过程持续时间及≥40 ℃日最多站数均位列第一,最高气温≥40 ℃累计站次仅次于2003年。

表3 1959—2022年江西省前10强区域性高温过程

Tab.3

| 高温过程 时段 | 平均强度/℃ | 日均影响范围/105 km2 | 持续时间/d | ≥35 ℃ (≥37 ℃)日均站数 | ≥40 ℃累计高温站次 | 极端最高气温/℃ (站点及出现时间) | ≥40 ℃日最多站数(时间) | 综合 强度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2022年7月20日至8月30日 | 198.17 | 1.486 | 42 | 71.8(51.3) | 153 | 42.6(修水2022-08-23) | 49(2022-08-23) | 0.883 |

| 2003年7月8日至8月10日 | 210.74 | 1.494 | 34 | 72.0(50.0) | 284 | 42.2(黎川2003-08-02) | 46(2003-08-02) | 0.857 |

| 2013年8月4—14日 | 253.84 | 1.556 | 11 | 75.9(62.4) | 98 | 42.0(永新2013-08-10) | 38(2013-08-10) | 0.667 |

| 2007年7月16日至8月3日 | 176.68 | 1.488 | 19 | 71.4(47.0) | 13 | 40.6(吉安2007-08-02) | 4(2007-07-26) | 0.665 |

| 1971年7月9—26日 | 172.75 | 1.495 | 18 | 72.9(46.0) | 16 | 40.9(上饶1971-07-25) | 9(1971-07-25) | 0.651 |

| 1988年7月2—19日 | 168.48 | 1.459 | 18 | 70.7(42.3) | 41 | 41.4(弋阳1988-07-18) | 30(1988-07-18) | 0.639 |

| 1966年7月27日至8月17日 | 150.86 | 1.383 | 22 | 66.9(35.8) | 27 | 41.2(瑞昌1966-08-10) | 8(1966-08-11) | 0.635 |

| 1978年6月29日至7月16日 | 155.06 | 1.460 | 18 | 70.9(41.3) | 8 | 40.8(金溪1978-07-15) | 3(1978-07-10) | 0.614 |

| 2017年7月20—30日 | 208.82 | 1.558 | 11 | 75.1(55.5) | 13 | 40.5(景德镇2017-07-25) | 3(2017-07-28) | 0.610 |

| 1992年7月20日至8月13日 | 127.45 | 1.378 | 25 | 67.6(30.8) | 19 | 40.9(新建1992-07-31) | 17(1992-07-31) | 0.607 |

2.2 区域性气象干旱过程

1959—2022年江西省共出现90次区域性气象干旱过程,前10强过程中有4次达特强等级,6次为强等级(表4)。区域性气象干旱最长持续时间为198 d,出现在1978年;累计特旱站次最多为6 250站(2019年);气象干旱日均影响范围最大达1.434×105 km2,发生在2007年,占全省面积的86%;日均强度和日均特旱以上站数最大值均出现在2011年,分别为166.38、49.56站;2022年9月30日和2011年4月29日的单日最多特旱站数达80站。其中2022年7月27日至11月26日的气象干旱过程达特强等级,为1959年以来第二强,仅次于2019年。

表4 1959—2022年江西省前10强区域性气象干旱过程

Tab.4

| 干旱过程时段 | 持续时间/d | 日均影响范围/105 km2 | 平均强度 | 日均重旱以上 站数(重旱,特旱) | 累计特旱站次 | 单日最多特旱站数(出现时间) | 综合 强度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2019年8月20日至2020年1月10日 | 144 | 1.337 | 150.63 | 55.46(12.06,43.40) | 6 250 | 76(2019-12-18) | 0.824 |

| 2022年7月27日至11月26日 | 123 | 1.429 | 158.31 | 59.41(16.24,43.18) | 5 311 | 80(2022-09-30) | 0.794 |

| 2011年3月26日至6月6日 | 73 | 1.363 | 166.38 | 59.81(10.25,49.56) | 3 618 | 80(2011-04-29) | 0.684 |

| 1979年10月10日至1980年1月11日 | 94 | 1.395 | 146.07 | 56.73(19.68,37.05) | 3 483 | 66(1979-11-16) | 0.671 |

| 2003年7月2日至12月8日 | 160 | 1.181 | 106.44 | 40.01(16.69,23.33) | 3 732 | 60(2003-11-17) | 0.645 |

| 1978年6月28日至1979年1月11日 | 198 | 1.083 | 98.51 | 36.69(17.10,19.59) | 3 879 | 45(1978-07-15) | 0.645 |

| 1992年8月12日至12月13日 | 124 | 1.156 | 111.79 | 40.6(15.54,25.06) | 3 108 | 75(1992-11-03) | 0.616 |

| 2007年10月4日至12月20日 | 78 | 1.434 | 137.38 | 53.22(20.88,32.33) | 2 522 | 62(2007-11-13) | 0.586 |

| 1991年5月31日至9月6日 | 99 | 1.033 | 105.60 | 37.78(10.94,26.84) | 2 657 | 63(1991-07-30) | 0.567 |

| 2013年7月29日至11月11日 | 106 | 1.133 | 106.73 | 40.61(18.72,21.90) | 2 321 | 59(2013-11-09) | 0.551 |

2.3 典型干旱过程

统计发现,江西省近64 a区域性气象干旱前6强中有4次发生在夏秋冬三季,过程期间降水量与历年同期相比均偏少5成左右。其中2022年区域性气象干旱过程中平均降水量为192.8 mm,较常年同期偏少4.8成(表5)。

表5 近64 a江西省典型夏秋冬连旱过程降水量、降水距平百分率、影响区域和持续时间及灾害情况统计

Tab.5

| 干旱年 | 降水量/mm | 降水距平百分率/% | 影响 区域 | 持续 时间 | 灾害情况 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2019 | 144.4 | -58.6 | 全省大部 | 夏秋冬 | 552.6万人受灾,因旱需生活救助161.4万人,因旱饮水困难需救助101.5万人;农作物受灾面积5.115×105 hm2,绝收面积9.63×104 hm2;因灾直接经济损失54.9亿元人民币 |

| 2022 | 192.8 | -48.2 | 全省 | 夏秋冬 | 546.4万人受灾,因旱需生活救助60.5万人,1.9万人饮水困难;农作物受灾面积7.032×105 hm2,绝收面积8×104 hm2;直接经济损失71.7亿元人民币 |

| 2003 | 288.8 | -45.5 | 全省 | 夏秋冬 | 1 355.6万人受灾,200.0万人饮水困难;农作物受灾面积1.057×106 hm2,绝收面积2.48×105 hm2;直接经济损失56.8亿元人民币 |

| 1978 | 319.9 | -49.4 | 全省大部 | 夏秋冬 | 1 267万人受灾;受旱面积8.44×105 hm2,成灾面积4.77×105 hm2,绝收面积2.33×105 hm2,损失粮食约1×106 t |

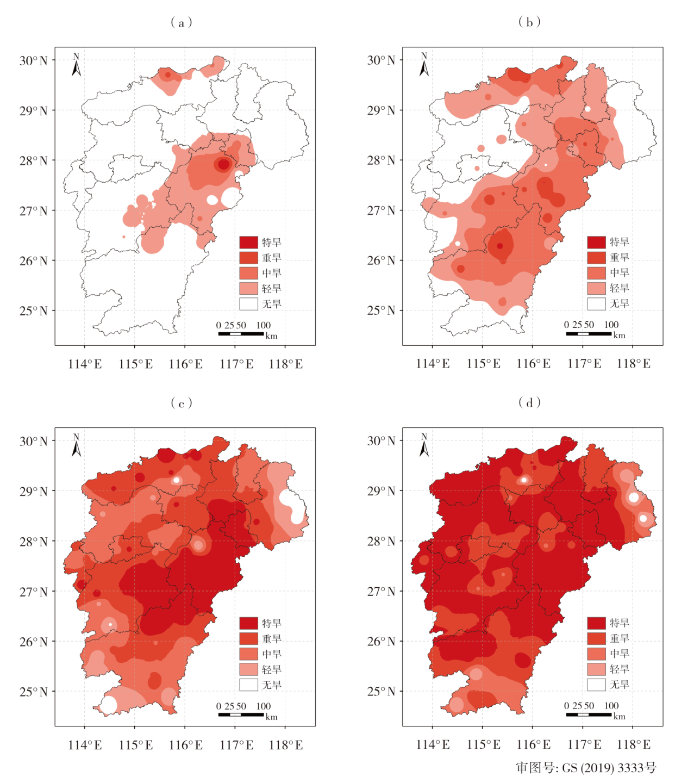

从图2可见,4次夏秋冬连旱过程中,2019、2022年的气象干旱过程发展与2003、1978年有所不同,前2次过程具有发展速度快、解除较快和覆盖范围广的特点,后2次过程则具有重旱持续时间长、覆盖范围较小的特点。1978年夏秋冬连旱过程持续198 d,6月12日雨季结束,28日开始出现区域性重旱,干旱发生时间早、干旱强度重;2003年雨季结束于6月27日,7月后气象干旱范围扩大、强度加重,过程持续160 d;2次过程干旱开始后呈缓慢、持续、时有缓解态势,重旱以上范围不及前2次过程。2019、2022年干旱过程开始较晚,2019年8月上中旬、2022年7月中下旬才出现区域性气象干旱;2次过程持续时间分别为144、123 d;过程期间高温且无有效降水,重旱、特旱覆盖范围快速增加并维持,如2022年干旱过程重旱以上范围最大,9月27日至10月4日覆盖全省81站,其中9月30日80站出现特旱。

图2

图2

4次典型夏秋冬连旱过程当年6月至次年1月重旱及以上站数变化

Fig.2

Changes of number of stations with severe and above drought from June to next January during four typical drought processes lasting from summer to winter

从4次夏秋冬连旱过程中当年6月至次年1月逐旬降水变化(图3)可见,2022年6月下旬开始降水趋于减少,7月下旬至11月上旬江西平均旬雨量仅5.7 mm,其间多旬无降水,直至11月下旬156.9 mm的有效降水才解除了气象干旱;2019年降水与2022年类似,9月上旬后降水减少、旱情迅速发展,持续至次年1月中旬。其他2次过程无降水日比2022、2019年干旱过程偏少,旬降水量多为10.0~30.0 mm,其中2003年8月中旬降水量均值为91.5 mm,气象干旱范围和强度陡降。

图3

图3

4次典型夏秋冬连旱过程当年6月至次年1月逐旬降水量变化

Fig.3

The changes of dekad precipitation from June to next January during four typical drought processes lasting from summer to winter

3 高温干旱复合型事件变化特征

根据江西省近64 a来区域性高温和干旱事件,将全年的区域性高温(干旱)过程累计持续时间大于等于20 d定义为高温(干旱)年;当区域性高温过程与干旱过程同年发生重合天数大于等于10 d时,定义为高温干旱复合型年;而当两者同年发生但重合天数小于10 d时,定义为高温和干旱年。1959—2022年,江西共出现高温年9 a,干旱年12 a,高温和干旱年15 a,高温干旱复合型年最多(22 a)。历史排前10的区域性高温和干旱过程中,除1992年与2017年为高温和干旱年、1966年为高温年外,其他年份均为高温干旱复合型年。近64 a来江西高温干旱复合型事件呈现增加趋势,特别是2000年后增加尤为明显(表6),且出现多发、重发特征。

表6 1959—2022年江西高温年、干旱年、高温和干旱年、高温干旱复合年统计

Tab.6

| 干旱年型 | 年数/a | 年 份 |

|---|---|---|

| 高温干旱复合年 | 22 | 1971, 1976, 1978, 1979, 1981, 1987, 1988, 1990, 1991, 2000, 2001, 2003, 2004,2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2018, 2019, 2021, 2022 |

| 高温和干旱年 | 15 | 1964, 1968, 1973, 1983, 1989, 1992, 1994, 1995, 1998, 2006, 2008, 2014, 2016, 2017, 2020 |

| 干旱年 | 12 | 1972, 1974, 1977, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1993, 1996, 1997, 1999 |

| 高温年 | 9 | 1961, 1962, 1963, 1966, 1967, 1969, 1970, 2010, 2012 |

| 正常年 | 6 | 1959, 1960, 1965, 1975, 2002, 2015 |

4 2022年江西高温和气象干旱特征及影响

4.1 高温特征

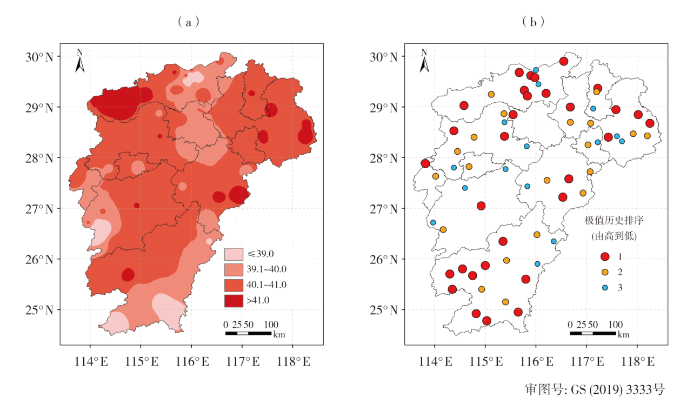

2022年江西夏秋季节高温极端性强,多地破历史极值,6月下旬至10月初日均温(29.4 ℃)和日最高气温均值(35.1 ℃)分别较常年同期偏高2.1、2.9 ℃,均创1959年以来新高;全省35 ℃以上高温日数平均达59.8 d,弋阳和黎川最多(81 d)。日极端最高气温大部地区超38 ℃,有66县(市、区)超40 ℃[图4(a)],高温覆盖范围为1959年以来最广,65县(市、区)最高气温为1959年以来高温前3位,多分布在赣北和赣南,31个县(市、区)最高气温突破1959年以来高温极值[图4(b)]。修水连续6 d、宜黄等地连续3 d以上最高气温超40 ℃,创当地40 ℃以上高温最长持续天数记录。其中,8月23日53县(市、区)最高气温超40 ℃,修水站达42.6 ℃,破1959年以来单站最高气温历史极值。

图4

图4

江西省2022年夏秋季日极端最高气温(a,单位:℃)和极值历史排序前3位(b)空间分布

Fig.4

The spatial distribution of extreme daily maximum temperature (a, Unit: ℃) and the top three in history (b) in Jiangxi Province in the summer and autumn of 2022

4.2 夏秋冬连旱特征

图5

图5

江西省2022年7月12日(a)及30日(b)、8月17日(c)、9月2日(d)不同等级干旱空间分布

Fig.5

The spatial distribution of drought with different grades on July 12 (a) and 30 (b), August 17 (c) and September 2 (d) in 2022 in Jiangxi Province

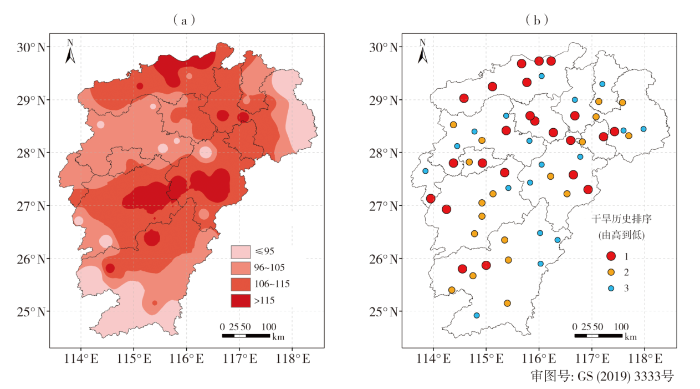

2022年7月下旬至11月中旬,全省中旱及以上干旱日均值为104.4 d,赣中和赣北大部地区超105 d(图6),其中九江北部、吉安东部和抚州中部等地超115 d,60县(市、区)为本站历史前3位,修水、宜春等23县(市、区)为历史第一位。

图6

图6

江西2022年7月下旬至11月中旬中旱以上日数(a, 单位:d)和历史排序前3(b)空间分布

Fig.6

The spatial distribution of moderate and above drought days (a, Unit: d) and the top three in history (b) in Jiangxi Province from late June to mid November 2022

4.3 高温干旱的影响

受高温和降水持续偏少影响,2022年江西五河入湖量较常年同期偏少6成,水位持续走低,7月后江河湖泊快速干枯,鄱阳湖主体及附近水域面积屡创历史新低(李世勤等,2023)。8月6日星子站(鄱阳湖代表站)水位退至11.99 m,标志着鄱阳湖进入枯水期(12 m以下),为1951年有记录以来最早进入枯水期的年份,较平均时间(1951—2002年)提前100 d;8月19日鄱阳湖提前进入低枯水期(10 m以下),较最早出现年份(2006年9月28日)提前40 d,较平均时间提前105 d;9月6日提前进入极枯水期,再次刷新进入极枯水期记录。五河流域中除修河的永修站最低水位为历史第二低外(仅次于2019年),其他流域最低水位均创1951年以来历史最低(表7)。

表7 2022年五河和鄱阳湖代表站最低水位概况

Tab.7

| 五河和 鄱阳湖 | 代表站 | 最低水位 (出现日期) | 建站以来历史 最低水位 (出现年份) | 历史最高水位 |

|---|---|---|---|---|

| 饶河 | 虎山 | 18.10(2022-11-13) | 18.10(2022) | 32.28 |

| 渡峰坑 | 20.93(2022-01-02) | 20.93(2022) | 34.27 | |

| 抚河 | 李家渡 | 20.51(2022-11-25) | 20.51(2022) | 33.08 |

| 修河 | 永修 | 13.93(2022-10-19) | 13.60(2019) | 23.63 |

| 万家埠 | 19.29(2022-10-28) | 19.29(2022) | 29.68 | |

| 信江 | 梅港 | 15.45(2022-10-29) | 15.45(2022) | 29.84 |

| 赣江 | 外洲 | 10.62(2022-11-03) | 10.62(2022) | 33.08 |

| 鄱阳湖 | 星子 | 6.46(2022-11-17) | 6.46(2022) | 22.63 |

据江西省防汛抗旱指挥部2022年8月22日数据,7月15日开始的干旱造成全省11个设区市103县(市、区,含功能区)278.4万人受灾,有7个设区市、50个县(市、区)及功能区启动抗旱4级应急响应;全省因旱需生活救助4.7万人,其中因旱饮水困难需救助2.7万人;农作物受灾面积3.306×105 hm2,绝收2.690×104 hm2,修水县、乐平等多县市农作物受灾面积超过1.000×104 hm2;直接经济损失达24.1亿元人民币(江南都市网,2022)。

5 结论和讨论

本文基于区域性事件评价指标对江西近64 a区域性高温和干旱过程进行分析和客观评估,得到以下具体结论。

(1)近64 a江西共出现277次区域性高温过程。其中2022年高温极端性强、多地破历史极值,66个县(市、区)日最高气温超40 ℃,超40 ℃高温覆盖范围为1959年以来最大,31个县(市、区)日最高气温突破1959年以来高温历史极值,宜黄等地创当地40 ℃以上高温最长持续天数记录。

(2)近64 a江西共出现90次区域性干旱过程,其中2022年江西夏秋高温强、台风影响偏小,加上夏季至冬季前期降水异常偏少,高温少雨造成气象干旱快速发展,7—11月全省中旱及以上干旱日均值为104.4 d,60个县(市、区)中旱及以上干旱天数为本站历史前3多,其中修水、宜春等23个县(市、区)为历史最多。

(3)近64 a共有13(4)次区域性高温(干旱)过程达特强等级。其中,2022年7月20日至8月30日高温过程综合强度为历史最强;7月27日至11月26日的区域性干旱过程综合强度仅次于2019年,为1959年以来江西第二强气象干旱过程。高温、少雨和早旱刷新了鄱阳湖进入枯水期、低枯水期和极枯水期记录,给当地人民生产生活带来不利影响。

(4)近64 a中有58%的年份同时出现了区域性高温和干旱过程,远多于单一的高温年和干旱年。2000年后高温和干旱年及高温干旱复合年增加尤为明显,且出现多发、重发特征。

下一步工作需加强跨学科和跨部门合作,完善对复合型极端事件发生发展机理、预估及其对经济社会、生态环境系统影响风险的评估,为提高对区域气候变化的应对能力提供一定参考。

参考文献

1997—2021年四川省干旱时空变化特征分析

[J].构建适宜的气象干旱指标是开展干旱监测和干旱评价业务服务的基础。基于1997—2021年四川省155个国家气象站逐日平均气温和降水,以及各县(市、区)农作物播种面积资料,通过改进气象干旱综合指数(Meteorological Drought Composite Index, MCI)中的季节调节系数,形成改进的气象干旱综合指数(Modified Meteorological Drought Composite Index, MCI<sub>m</sub>);再结合历年干旱受灾面积、有效灌溉面积修订区域性干旱过程识别方法,并识别出四川省历年区域性干旱过程51次,然后再利用经验正交函数(Empirical Orthogonal Function,EOF)、旋转经验正交函数(Rotated Empirical Orthogonal Function)、Morlet小波分析法,分析区域性干旱过程时空分布特征。结果表明:1997—2021年四川省发生区域性干旱过程的持续日数呈现出“先变短再增长再变短”,平均影响范围呈现出“先减小再增大再减小”,平均强度和综合强度呈现出“先减弱再增强再减弱”的变化趋势。平均年干旱过程累积日数总体呈现盆地多于盆周山区、盆周山区多于川西高原和攀西地区的特征。年累积MCI<sub>m</sub>距平EOF分解空间型存在全区一致特征,同时也存在南北反位相特征。四川省可划分为6个区域性干旱气候区,2009—2015年各区年累积MCI<sub>m</sub>周期变化比2001—2008年更明显。改进后的区域性干旱过程识别方法识别出的干旱过程与干旱灾情更为吻合,更能准确反映四川省干旱发生的实际状况。

气候变化背景下湖北省高温干旱复合灾害变化特征

[J].全球气候变化造成的极端气候事件频发已成为科学界和人类社会共同面临的挑战。气候变化驱动因素多样,时空过程复杂,全球不同区域存在显著差异。基于1961—2022年湖北省76个国家气象站逐日降水、气温等观测数据,根据区域性高温过程监测指标和区域性干旱过程监测评估方法,对湖北省1961年以来的区域性高温和干旱事件进行识别,在此基础上分析事件发生频率、持续时间、强度及其影响的变化特征。结果表明:区域性高温事件趋多增强且有连年发生的趋势;区域性干旱事件频次变化趋势不显著,但呈现群发、连发和重发特征;高温干旱复合事件有显著增加、间隔缩短的趋势。2022年夏季高温过程综合强度为1961年以来最强,与长江流域性干旱叠加,产生了从气象干旱到水文干旱、农业干旱和社会经济干旱的链式复杂影响。在全球变暖背景下,湖北省极端高温和干旱及其复合事件频发可能成为气候新常态,亟需加强极端事件的成因及其灾害风险评估研究,提高应对极端和复合型灾害的能力。

预计未来10天江西气象干旱持续

[EB/OL]. (

2022年夏季长江流域重大干旱特征及其成因研究

[J].干旱是影响范围最广的自然灾害之一。2022年夏季发生在长江流域的异常高温干旱事件不仅强度大,而且持续时间长,是一次罕见的重大干旱事件,对我国的社会经济造成了十分严重的影响。鉴于这次事件的极端性,本文在客观分析此次事件演变特征的基础上,揭示大气环流和外强迫异常对此次高温干旱的可能影响。研究发现,气象干旱指数及土壤湿度监测结果一致表明本次旱情从6月开始出现,7月迅速发展,进入8月后范围进一步扩展、强度进一步加剧。与此同时,流域内整体气温偏高,部分地区高温日数超过40 d。此外,夏季整个流域的蒸散量距平是1960年以来的历史第二高值(仅次于2013年高温伏旱),进一步加剧了长江流域的水分亏缺程度。从环流特征来看,夏季西太平洋副热带高压异常偏强西伸、极涡面积偏小及强度偏弱、南亚高压偏强东移,共同导致长江流域的水汽输送条件偏弱、下沉气流盛行,使得整体条件不利于降水发生。而前期拉尼娜事件的持续、印度洋偶极子负位相的出现以及春季青藏高原西北部积雪负异常的持续,可能是导致今年夏季环流异常的主要外强迫因子。

西南和华南干旱灾害链特征分析

[J].利用历史资料记录,考虑西南(云贵川渝)和华南(粤桂)各自不同的孕灾环境(包括气候背景、下垫面状况、地貌类型、土壤类型、河网分布)、人口密度、经济条件等,分别构建了西南和华南地区的干旱灾害链模式,分析各自灾害链链条上的灾害传递特点。结果表明,尽管西南和华南干旱灾害链的链条结构有相似的地方,但各自链条上灾害的传递过程不同。干旱灾害链上灾害传递具有明显的区域性特征,西南在轻度气象干旱时就会引起作物干旱,而华南则要在中度气象干旱时才会下传到作物干旱;西南在中度气象干旱就会引起诸如人畜饮水困难和牲畜饲草料不足等问题,而华南则要在重度气象干旱时才会引起相应的问题;由于孕灾环境的差异,西南在重度气象干旱时可引起部分区域的石漠化现象,而华南则除了桂北外,其他大部分地区出现石漠化的概率小。在同一区域,对不同承灾体而言,干旱等级的下传阈值不同,如干旱达中旱等级就可下传影响航运,达到重旱等级时可下传引发森林火灾和病虫害,而达到特旱等级时才可下传导致土壤退化。

2022年安徽省区域性高温和干旱过程综合评估

[J].基于1961—2022年安徽省80个国家气象观测站逐日降水和平均气温资料,利用区域性极端事件客观识别方法识别区域性高温和干旱过程,进一步提取过程历时、影响范围、过程强度指标,并应用于已构建的综合强度评估模型,对2022年高温干旱开展异常气候特征分析和区域性过程综合评价。结果表明:2022年夏季安徽省平均气温较常年同期偏高2.2 ℃,为1961年以来同期最高;6—9月降水量偏少达4成,为1961年以来同期第四少。持续高温少雨导致安徽省淮河以南出现严重干旱。2022年夏季出现6次区域性高温过程,其中8月1—23日综合强度达“特强”等级,虽不及1966、1967和2013年高温过程,为历史第四强,但年度累计综合强度为1961年以来最强。夏秋季出现2次区域性干旱过程,与1961年以来最强的其他9次区域性伏秋连旱过程相比,截至9月30日,7月28日以来的区域性干旱过程已持续65 d,综合强度等级为“特强”,但不及1966、1967、1978和2019年过程。

多种干旱指数在中国北方的适用性及其差异原因初探

[J].利用中国北方(东北、 华北、 内蒙古、 黄淮以及西北地区中东部)12个省(区)267个站点逐日气象数据和典型站点土壤相对湿度资料, 对目前应用最为广泛的5种干旱指数在该区域的适用性进行了评估, 并对各指数监测结果差异原因进行了初步探讨。结果表明, 在我国北方干旱监测中, MCI和K指数的监测效果要优于SPI、 Pa和SPEI指数。MCI指数对研究区春旱的监测尤具有优越性, K指数对偏东、 偏南区域的夏、 秋、 冬季旱情的监测能力略优于MCI指数, Pa和SPI指数对夏、 秋季的旱情监测准确率较高, 而SPEI指数对夏旱有较强的监测能力。Pa指数、 SPI指数以及SPEI指数监测准确率低主要是因为这些指数监测偏轻或漏测的频率较高, 而K指数对东北区域的春旱漏测频率也较高, 漏测频率高达29%。各类干旱指数的监测能力与各自考虑的干旱影响因子及其时间尺度密切相关, 抓住主要因子和主要影响时间尺度是准确监测旱情的关键。

长江流域2022年夏季高温过程的成因分析

[J].长江流域2022年夏季遭遇了罕见的持续性高温事件,给流域各省生活、生产等造成了严重的影响,因此,科学解析该次高温过程成因对于提升高温过程预测预警具有重要意义。论文利用NCEP/NCAR逐日再分析资料和长江流域699个站点逐日温度资料,研究了2022年夏季长江流域高温过程的环流特征及成因。结果表明:① 2022年长江流域的夏季高温过程为1961年以来范围最广、强度最强、持续时间最久、综合强度指数排名第一的高温事件。② 长江流域上空对流层中高层受相当正压结构的异常反气旋环流控制,是此次高温过程发生的局地环流成因。南亚高压和西太平洋副热带高压的相向运动,且在长江流域上空重叠,是导致2022年高温发生的大尺度环流成因。在高压控制下,长江流域上空的下沉运动及达地面的太阳辐射均明显偏强,下沉增温和辐射增温共同导致高温极端性强。③ 欧洲西部经贝加尔湖向东频散的Rossby波能量,使得欧亚地区中高纬自西向东维持两脊一槽波列分布,北半球中高纬度表现出稳定的三波型,整个副热带地区为能量辐合区,助力副高维持偏强,同时有助于长江流域上空反气旋的持续,是异常环流长时间维持的原因。

气象灾害预警信号发布与传播办法(中国气象局第16号令)

[EB/OL]. (

Increasing drought under global warming in observations and models

[J].

Dry-hot magnitude index: A joint indicator for compound event analysis

[J].

A comparison of heat wave climatologies and trends in China based on multiple definitions

[J].