引言

在全球气候变暖背景下,中国各地区农业气候资源发生明显变化。研究表明,1961—2022年中国≥10 ℃年积温呈显著增加趋势,平均每10 a增加64.5 ℃·d;1997年以来,中国平均≥10 ℃年积温持续偏多(中国气象局气候变化中心,2023)。近年来全国各地≥10 ℃热量资源均发生明显变化,且具有明显的区域性差异。东北地区自20世纪80年代以来,≥10 ℃积温呈逐年增加趋势(Yan et al.,2011);1960—2010年华北地区≥10 ℃积温及持续天数普遍明显增加,2000年后亚热带和暖温带北界在华北地区出现北移(张立波等,2014);同时期华东地区≥10 ℃积温和持续日数明显增加,其空间分布特征具有明显的纬度和垂直地带性(唐宝琪等,2015);1961—2000年河套地区东部≥10 ℃积温呈增加趋势,且初终日间隔明显延长(李艳春等,2013);1981—2019年河北省夏玉米生长季≥10 ℃积温明显增加,尤其是开花后积温增加速度明显高于花前期(韩耀杰等,2023);1971—2010年青藏高原≥10 ℃积温明显增加,初日提前,终日延后(赵金鹏等,2022)。因此,在全球气候变暖背景下,研究西藏主要农区≥10 ℃热量资源的时空变化,对合理利用热量资源并指导区域农业发展具有重要意义。

“一江两河”流域是西藏的主要农区,素有“高原粮仓”之称。该区域属于高原温带半干旱、干旱季风气候,雨热同季,≥10 ℃积温为1 439.0~2 506.9 ℃·d,明显低于全国平均的4 730.1 ℃·d(中国气象局气候变化中心,2023),这种较低的热量水平限制了该区域的农业生产(张戈丽等,2010)。近年来,随着全球气候变暖持续,该区域的农业热量资源发生明显变化(杜军等,2005;杜军等,2019)。本文基于1981—2022年西藏“一江两河”主要农区9个气象站点逐日平均气温资料,采用线性倾向估计、Pearson相关系数、Mann-Kendall检验、R/S分析等方法,全面分析该流域≥10 ℃积温的空间分布、年际和年代际变化及突变和持续性等特征,旨在揭示该区域≥10 ℃热量资源的变化特征,以期为进行新一轮农业气候资源普查和农业气候区划工作提供科学依据。这些成果不仅可助力应对气候变化和调整农业结构,还可为优化区域农业生产策略和提升资源利用效率提供科技支撑。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

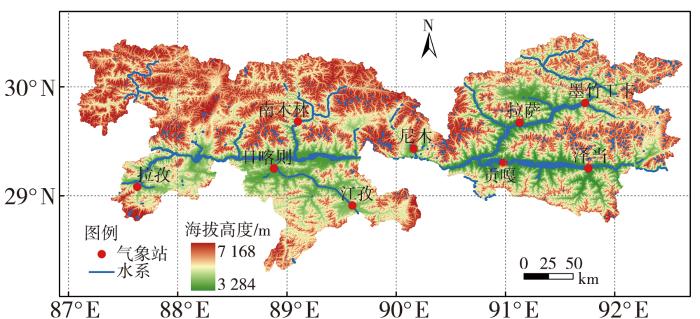

西藏“一江两河”流域(87.07 °E—92.62 °E,28.28 °N—33.50 °N)位于西藏高原中部,“一江两河”分别指雅鲁藏布江和年楚河、拉萨河。该区域东起山南市桑日县,西至日喀则市拉孜县,面积为6.67万km2,占西藏自治区总面积的5.48%;人口分布相对集中,约占西藏总人口的1/3。近30 a年日照时数为2 870.3~3 175.4 h,年平均气温为5.6~9.2 ℃,年降水量为281.9~584.2 mm,主要集中在5—9月,降水具有明显季节性变化特征。区域内地形起伏大,植被以草地、高山草甸为主,是典型的生态脆弱区(陶和平等,2006)。区域内适宜农业种植的土壤主要以温暖河谷地区的山地灌丛草原土、潮土和草甸土为主;适宜畜牧业的土壤,约一半以上是高山草甸土(李明森,1997)。

1.2 数据来源

西藏自治区气象信息网络中心提供的1981—2022年西藏“一江两河”主要农区9个气象站点(图1)的逐日平均气温数据。

图1

图1

西藏“一江两河”主要农区气象站点分布

Fig.1

The location of the nine meteorological stations in the main agricultural regions of the Brahmaputra River and its two tributaries in Tibet

1.3 研究方法

(1)≥10 ℃初日、终日、持续日数和积温计算

使用5 d滑动平均法(程德瑜,1994)计算西藏“一江两河”主要农区9个气象站点1981—2022年≥10 ℃初日、终日,并统计初日至终日的持续日数和积温。多年平均值为1991—2020年30 a平均。

(2)气候倾向率估计

≥10 ℃初日、终日、持续日数和积温等气候要素的气候倾向率采用线性倾向估计法(魏凤英,2007),计算公式如下:

式中:Y为气候要素;t为时间序列;a0为常数项;a1为线性趋势项,a1×10表示≥10 ℃气候要素每10 a的气候倾向率。采用F检验法对拟合的变化趋势进行显著性检验(P<0.10,P<0.05,P<0.01和P<0.001)。

(3)Pearson相关系数

Pearson相关系数是描述两个随机变量线性相关的统计量,一般简称相关系数或点相关系数,用r表示(魏凤英,2007)。

(4)R/S分析法

R/S分析法是Hurst在总结尼罗河多年水文观测资料时提出的一种分析方法,后来经Mandelbrot与Wallis进一步补充和完善并将其发展成为研究时间序列的分形理论(徐建华,2002)。R/S分析法可通过计算获取Hurst指数来判断时间序列变化趋势的持续性,以预测未来变化趋势。

R/S分析方法的基本原理为:对于时间序列{x(t)},t=1,2,…,n,对于任意正整数τ≥1定义均值序列:

累积离差:

极差序列:

标准差序列:

对于比值

表1 H指数分级

Tab.1

| 等级 | H指数 | 反持续性强度 | 等级 | H指数 | 持续性强度 |

|---|---|---|---|---|---|

| -Ⅰ | 0.45≤H<0.50 | 很弱 | Ⅰ | 0.50<H≤0.55 | 很弱 |

| -Ⅱ | 0.35≤H<0.45 | 较弱 | Ⅱ | 0.55<H≤0.65 | 较弱 |

| -Ⅲ | 0.25≤H<0.35 | 较强 | Ⅲ | 0.65<H≤0.75 | 较强 |

| -Ⅳ | 0.20≤H<0.25 | 强 | Ⅳ | 0.75<H≤0.80 | 强 |

| -Ⅴ | 0.00≤H<0.20 | 很强 | Ⅴ | 0.80<H≤1.00 | 很强 |

(5)数据处理

采用Excel软件对本研究数据进行处理、分析和绘图,并利用Tang和Zhang(2013)研发的DPS系统中M-K检验法、H指数计算方法进行统计与分析。

2 结果与分析

2.1 变化趋势特征

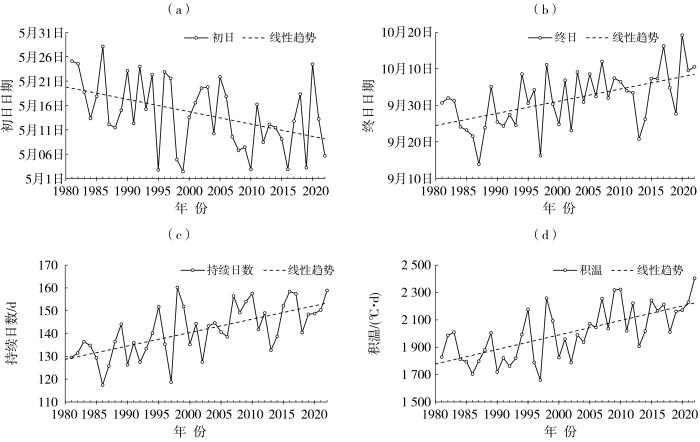

图2

图2

1981—2022年西藏“一江两河”主要农区≥10 ℃界限温度初日(a)、终日(b)、持续日数(c)和积温(d)的年变化趋势

Fig.2

Yearly change of the initial date (a), the final date (b), the duration days (c) and the active accumulated temperature (d) for ≥10 ℃ boundary temperature in the main agricultural regions of the Brahmaputra River and its two tributaries in Xizang from 1981 to 2022

从空间分布(表2)看,近42 a各站≥10 ℃初日均呈提前趋势,平均每10 a提前0.62~5.37 d,其中拉萨提前最多(P<0.01),日喀则次之[3.84 d·(10 a)-1,P<0.01],贡嘎最少。终日均呈推迟趋势,气候倾向率为0.41~8.81 d·(10 a)-1,其中江孜推迟的最明显(P<0.001),墨竹工卡次之[5.48 d·(10 a)-1,P<0.01],贡嘎最少。因初日提前、终日推迟,各地≥10 ℃持续日数都趋于延长,平均10 a延长1.03~11.69 d,贡嘎最短,江孜最长(P<0.001),其中拉萨每10 a推迟7.90 d(P<0.001);≥10 ℃积温各站均表现为增加趋势,气候倾向率为29.39~174.80 ℃·d·(10 a)-1,增幅以江孜最大(P<0.001),拉萨次之[155.24 ℃·d·(10 a)-1,P<0.001],贡嘎最小。

表2 1981—2022年西藏“一江两河”主要农区各站≥10 ℃界限温度变化趋势

Tab.2

| 站点 | 初日/ [d·(10 a)-1] | 终日/ [d·(10 a)-1] | 持续日数/[d·(10 a)-1] | 积温/ [℃·d·(10 a)-1] |

|---|---|---|---|---|

| 拉孜 | -2.60** | 3.39** | 5.99**** | 116.72**** |

| 南木林 | -2.54** | 3.87** | 6.40**** | 88.33**** |

| 日喀则 | -3.84*** | 3.67*** | 7.51**** | 151.48**** |

| 江孜 | -2.88* | 8.81**** | 11.69**** | 174.80**** |

| 泽当 | -0.97** | 0.93 | 1.89 | 52.67* |

| 贡嘎 | -0.62 | 0.41 | 1.03 | 29.39 |

| 拉萨 | -5.37*** | 2.52** | 7.90**** | 155.24**** |

| 尼木 | -1.88 | 0.94 | 2.82 | 56.47** |

| 墨竹工卡 | -2.11* | 5.48*** | 7.59**** | 130.59**** |

注:*,**,***,****分别表示P<0.10,P<0.05,P<0.01和P<0.001。

2.2 平均气候特征

1991—2020年西藏“一江两河”主要农区各站≥10 ℃多年平均初日为4月30日至5月26日(表3),贡嘎最早,江孜最迟,两地相差26 d;多年平均终日为9月16日至10月15日,江孜结束最早,泽当和贡嘎结束最晚,早晚相差29 d;平均持续日数为113~166 d,泽当和贡嘎站最长,拉萨次之为165 d,墨竹工卡最少。≥10 ℃积温平均值为1 439.0~2 506.9 ℃·d,其中泽当最高,贡嘎次高为2 506.7 ℃·d,江孜最低。

表3 1991—2020年西藏“一江两河”主要农区≥10 ℃界限温度多年平均值

Tab.3

| 站点 | 初日 | 终日 | 持续 日数/d | 积温/(℃·d) |

|---|---|---|---|---|

| 拉孜 | 5月16日 | 10月5日 | 142 | 1 982.6 |

| 南木林 | 5月22日 | 9月23日 | 124 | 1 615.4 |

| 日喀则 | 5月13日 | 10月2日 | 142 | 2 011.2 |

| 江孜 | 5月26日 | 9月16日 | 113 | 1 439.0 |

| 泽当 | 5月3日 | 10月15日 | 166 | 2 506.9 |

| 贡嘎 | 4月30日 | 10月13日 | 166 | 2 506.7 |

| 拉萨 | 5月3日 | 10月15日 | 165 | 2 488.6 |

| 尼木 | 5月13日 | 10月5日 | 145 | 2 073.6 |

| 墨竹工卡 | 5月23日 | 9月16日 | 123 | 1 691.9 |

| “一江两河”主要农区 | 5月13日 | 10月3日 | 143 | 2 035.1 |

此外,通过Pearson系数方法分析发现,≥10 ℃初日、终日、持续日数和积温与经纬度的相关性不显著;与海拔高度显著相关(P<0.001),即随着海拔高度的升高,西藏“一江两河”主要农区≥10 ℃初日推迟、终日提前、持续日数与积温减少。

2.3 年代际变化

如表4所示,西藏“一江两河”主要农区≥10 ℃界限温度年代际变化特征明显。20世纪80年代是过去40 a≥10 ℃初日最迟、终日最早、持续日数最短、积温最少的10 a;20世纪90年代因终日偏早,致使持续日数偏短,积温偏少115.4 ℃·d;进入21世纪后,≥10 ℃呈现初日正常、终日推迟、持续日数与积温均增加的年代际特征,尤其以21世纪10年代较为明显,其中≥10 ℃终日推迟2 d、持续日数偏长3 d、积温偏高78.1 ℃·d。

表4 1981—2020年西藏“一江两河”主要农区≥10 ℃界限温度距平的年代际变化

Tab.4

| ≥10 ℃界限 温度 | 1981—1990 | 1991—2000 | 2001—2010 | 2010—2020 |

|---|---|---|---|---|

| 初日/d | 6 | 1 | 0 | -1 |

| 终日/d | -7 | -4 | 2 | 2 |

| 持续日数/d | -13 | -5 | 2 | 3 |

| 积温/(℃·d) | -181.2 | -115.4 | 37.3 | 78.1 |

上述年代际变化特征在“一江两河”主要农区绝大部分站点都有体现,2010年代与1980年代比较,各站≥10 ℃初日偏早1~16 d,拉萨最长,日喀则次之(11 d),泽当和贡嘎最小;终日推迟1~21 d,其中江孜推迟最多,其次是墨竹工卡(17 d),泽当和贡嘎最少;持续日数偏长1~31 d,仍以江孜最长,拉萨次之(24 d),贡嘎最小;积温偏高22.8~450.5 ℃·d,江孜最高,拉萨次高(415.1 ℃·d),贡嘎最低。

2.4 持续性和突变特征

采用R/S分析方法,计算1981—2022年西藏“一江两河”主要农区≥10 ℃初日、终日、持续日数和积温的H指数(表5),结果表明,≥10 ℃界限温度各指标的H指数均高于0.65,说明这些变化趋势具有持续性,且未来持续变化的可能性较大,即未来“一江两河”主要农区≥10 ℃初日提前、终日推迟、持续日数和积温增加的变化趋势还将持续。

表5 1981—2022年西藏“一江两河”主要农区≥10 ℃界限温度的H指数和突变年份

Tab. 5

| ≥10 ℃界限温度各参数 | H指数 | 突变年份 | ||

|---|---|---|---|---|

| H值 | 等级 | 持续强度 | ||

| 初日 | 0.735 | Ⅲ | 较强 | 1992 |

| 终日 | 0.797 | Ⅳ | 强 | 2004 |

| 持续日数 | 0.694 | Ⅲ | 较强 | 2001 |

| 积温 | 0.905 | Ⅴ | 很强 | 2004 |

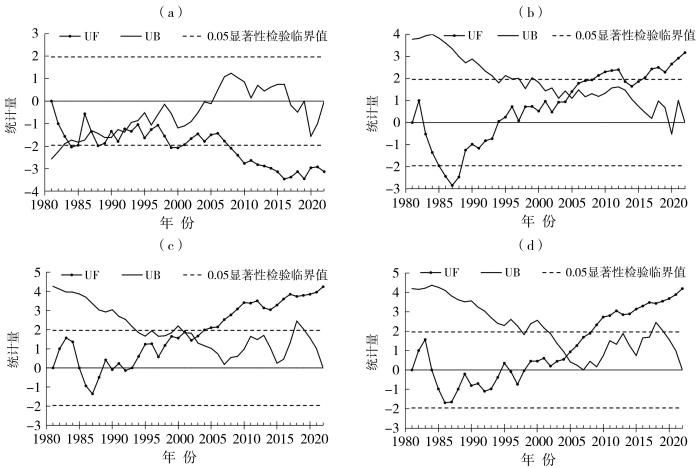

M-K检验结果显示,近42 a西藏“一江两河”主要农区≥10 ℃初日、终日、持续日数和积温均发生了气候突变(图3),初日突变发生在20世纪90年代初,终日、持续日数和积温突变均出现在21世纪初。突变后与突变前相比较,≥10 ℃初日提前,终日推迟8 d,持续日数增长8 d,积温增加254.8 ℃·d。

图3

图3

1981—2022年西藏“一江两河”主要农区≥10 ℃界限温度初日(a)、终日(b)、持续日数(c)和积温(d)的M-K检验

Fig.3

The M-K test results of the initial date (a), the final date (b), the duration days (c) and the active accumulated temperature (d) about ≥10 ℃ boundary temperature in the main agricultural regions of the Brahmaputra River and its two tributaries in Xizang from 1981 to 2022

3 讨论与结论

3.1 讨论

(1)全球气候变暖极大地改变了中国农业气候资源。热量资源的增加和时空分布不均导致不同界限温度下积温普遍增加、初日提前和终日推迟(李艳春等,2013;张煦庭等;2017;和骅芸等,2023)。同样,近42 a西藏“一江两河”主要农区≥10 ℃积温也呈明显增加趋势,这与张戈丽等(2010)、徐华军等(2011)研究结果基本一致。明显增加的积温有利于当地农业多样性的发展并提高耕地复种指数,对作物引种和推广都有着积极促进作用(赵金鹏等,2022)。为适应气候变化对农业生产的影响,应因地制宜地适时调整作物类型和品种,提高对有效热量资源的利用效率,同时还需考虑当地气候热量资源的年际波动和极端天气气候事件,采取措施,提高应对农业气象灾害的能力。另外,气候变暖背景下西藏喜温作物适宜区有所增大(徐华军等,2011),但调整作物类型仍需要选取80%保证率积温下的品种最为适宜,以有效降低气候变化带来的风险。

3.2 结论

本文利用1981—2022年西藏“一江两河”主要农区9个气象站点逐日平均气温资料,分析该区域≥10 ℃界限温度的变化特征,主要结论如下:

(1)区域平均的≥10 ℃初日为4月30日至5月26日,终日为9月16日至10月15日,持续日数为113~166 d,积温为1 439.0~2 506.9 ℃·d。≥10 ℃界限温度具有明显随海拔升高而变化的垂直地带性特征,即随着海拔高度的上升,≥10 ℃初日推迟、终日提前、持续日数与积温减少。

(2)近42 a≥10 ℃初日以-2.53 d·(10 a)-1的速度明显提前;终日明显推迟,气候倾向率为3.33 d·(10 a)-1;持续日数明显延长,气候倾向率为5.87 d·(10 a)-1;积温明显增加,气候倾向率为106.19 ℃·d·(10 a)-1。

(3)≥10 ℃界限温度年代际变化特征明显,20世纪80年代是过去40 a初日最迟、终日最早、持续日数最短、积温最少的10 a;进入21世纪后,特别是21世纪初,≥10 ℃呈现出初日正常、终日延后、持续日数和积温增加的年代际特征。

(4)≥10 ℃界限温度H指数均大于0.65,表明未来≥10 ℃初日提前、终日推迟、持续日数与积温增加的趋势具有较高可信度。≥10 ℃初日突变发生在20世纪90年代初,终日、持续日数和积温突变出现在21世纪初。

参考文献

气候突变的定义和检测方法

[J].

气候变化背景下河北夏玉米生长季热量资源利用率时空变化

[J].探究夏玉米生长季热量资源利用率的时空分布特征,可为夏玉米品种布局调整、保障高产稳产提供理论依据。基于河北省夏玉米主产区15个农业气象观测站1981—2019年逐日气象数据、玉米及后茬轮作小麦的发育期观测数据,利用回归分析及空间插值等方法,分析气候变化背景下夏玉米生长季热量资源利用率时空变化。结果表明,1981—2019年河北省夏玉米潜在生长日数无显著变化、潜在积温显著增加(P<0.05);生长季热量资源利用率显著增加(P<0.05),生长日数利用率从1981年的80.4%提高到2019年的94.5%,积温利用率从1981年的84.5%提高至2019年的94.9%。河北地区夏玉米潜在生长季日数、潜在积温呈现南多北少的空间分布;生长日数利用率及积温利用率整体呈现南低北高的分布特征,其中廊坊地区生长日数利用率及积温利用率均较高(95%以上),邯郸生长日数利用率较低(85%以下)。1981—2019年夏玉米花前积温与花后积温气候倾向率分别为19.6、58.7 ℃·d·(10 a)-1,花后积温的上升速度明显高于花前积温,积温比呈现明显下降趋势,从1981年的1.6下降到2019年的1.1,下降28.5%。研究表明冀南地区夏玉米气候资源利用率仍有一定的提升空间,可以选用生长季更长的中熟和晚熟品种,育种或栽培上可选择灌浆阶段更长的品种,充分利用生长季热量条件,提高玉米产量。

近50a河套地区东部≥10℃积温的演变特征及成因分析

[J].利用河套地区东部宁夏 22 个气象台站 4 ~10 月逐日平均气温资料,统计分析了该区域≥10℃积温的时空演变及初日、终日的变化特征,采用复 Morlet 小波分析方法和 Mann - Kendall 突变检测方法,揭示了河套地区东部不同区域≥10 ℃积温的周期及突变特征,并初步探讨了演变成因。结果表明:近 50 a 河套地区东部≥10 ℃的积温均呈增加趋势,初终日间隔明显延长;≥10 ℃积温在 1997年出现由少到多的突变,在周期上存在 3 a 和 9 a 左右的长周期,主要原因是气候变暖前后大气环流在 1997 年前后出现了明显的长周期调整。1997 年前,500 hPa 高度场上中高纬度地区,特别是巴尔喀什湖附近易形成低槽,有利于极地冷空气南下影响河套地区东部,造成气温偏低,≥10 ℃的积温偏小;1997 年后,500 hPa 环流场发生了显著变化,中高纬度地区经向环流减弱,纬向环流增强,不利于槽区的形成和发展,极地南下冷空气活动次数减少,下游大范围区域内的气温升高,≥10 ℃ 积温增加。

气候变化背景下中国农业气候资源变化Ⅶ. 青藏高原干旱半干旱区农业气候资源变化特征

[J].

1959—2018年内蒙古地区热量资源时空变化特征分析

[J].气侯变暖显著改变了内蒙古地区的热量资源,了解该地区的热量资源变化可为作物生产及空间布局提供一定的研究基础。本文基于1959—2018年50个气象站点的逐日平均气温,采用五日滑动平均法探讨了内蒙古地区≥0℃和≥10℃初终日、持续天数以及积温的时空分布特征。结果表明:(1)内蒙古地区≥0℃和≥10℃平均初日分别为3月29日和5月5日,≥0℃和≥10℃初日呈提前趋势。≥0℃和≥10℃平均终日分别为10月28日和9月24日。(2)初日提前和终日推迟显著增加了内蒙古地区的积温和持续天数,积温和持续天数在空间分布上相似,东西部差异较大,其中≥0℃积温在1874~4433℃之间,≥10℃积温在1360~4024℃之间,≥0℃持续天数在168~246天之间,≥10℃持续天数在89~180天之间。≥0℃和≥10℃积温和持续天数呈增加趋势。(3)≥0℃和≥10℃初日与经纬度呈正相关关系,终日、积温和持续天数与经纬度成负相关关系。(4)初终日、持续天数以及积温突变日期主要集中在1991—1996年之间。

Effects of climate change on cultivation patterns of spring maize and its climatic suitability in Northeast China

[J].

Data Processing System (DPS) software with experimental design, statistical analysis and data mining developed for use in entomological research

[J].

Spatio-temporal changes of ≥10 ℃ accumulated temperature in northeastern China since 1961

[J].