引言

内蒙古自治区地处内陆,属于干旱半干旱地区,是东亚副热带夏季风影响的边缘区(李栋梁等,2013),同时也是我国农牧交错区(李栋梁和吕兰芝,2002),干旱少雨是其主要气候特点(侯琼和乌兰巴特尔,2006)。由于内蒙古大部分地区为土质疏松的沙壤土,干旱少雨可导致植被退化和农业大幅度减产,并直接影响牧草生长,进而影响牲畜的发育和繁殖,因此干旱少雨会对该地区农牧业造成重大损失(李海英等,2019;武荣盛等,2021)。2022年夏季我国气候总体呈现气温偏高、降水偏少的特征(林纾等,2022;李忆平等,2022),其中内蒙古中西部地区也发生了较为严重的夏旱,尤其7月中下旬降水明显偏少,使得大面积农作物和牧草生长受到影响。

研究表明,乌拉尔山、贝加尔湖、东北亚地区阻塞高压的持续维持对内蒙古夏季降水有明显影响(张培忠和杨素兰,1996;武炳义和张人禾,2011)。内蒙古虽属内陆地区,但其夏季降水多寡一定程度上也受夏季风影响。东亚夏季风偏强对内蒙古地区降水有利,反之则表现为少雨(郭其蕴,1983;李妍等,2016)。南海夏季风爆发早晚及印度夏季风的强弱均会影响内蒙古汛期降水(陈廷芝等,2010;陈廷芝等,2012;马清霞等,2013;李栋梁等,2016)。夏季东亚高空副热带西风急流季节内北跳时间的早晚、移动快慢、停滞时间长短等对中国东部夏季雨季开始时间、雨带位置、降水强度及雨季结束早晚等有重要影响(廖清海等,2004;Lin and Lu,2005;张庆云等,2018),高空西风急流强度和急流轴位置对内蒙古地区夏季降水均有指示作用(董祝雷等,2018;刘炜和赵艳丽,2020)。20世纪90年代以来,季节内降水异常研究备受关注,其中“旱涝转折”现象是降水季节内变化的突出体现,而环流形势的异常变化是一个地区发生旱涝转折的重要原因(封国林等,2012;刘炜等,2021)。

以往关于内蒙古地区汛期降水的研究大多是以月或季节为时间尺度,从单个或几个影响因子进行分析,缺乏月内或季节内环流阶段性变化特征分析及影响系统间的配置研究。基于此,本文重点分析2022年7月内蒙古干旱半干旱区由涝转旱的环流分布差异和影响系统间的配置,探讨季节内降水转折的成因,以期为进一步做好内蒙古汛期降水预测和气象防灾减灾服务提供科学依据。

1 资料

所用资料包括:(1)内蒙古自治区气象信息中心提供的1991—2022年6—8月内蒙古116个国家地面气象站(图1)逐日降水量;(2)美国国家环境预报中心/国家大气科学研究中心(National Center for Enviromental Prediction/National Center for Atmospheric Research,NCEP/NCAR)提供的1991—2022年逐月再分析资料(Kalnay et al.,1996),水平分辨率为2.5°×2.5°,包括位势高度场、风场、比湿场等;(3)美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic Atmospheric Adminstration,NOAA)提供的1991—2022年海表温度(Sea Surface Temperature,SST)资料,水平分辨率为2°×2°(Smith and Reynolds,2004)。采用1991—2020年的气候平均值作为气候态。文中附图涉及的内蒙古自治区行政边界基于内蒙古自然资源厅标准地图网站下载的审图号为蒙S(2019)33号的标准地图制作,底图无修改。

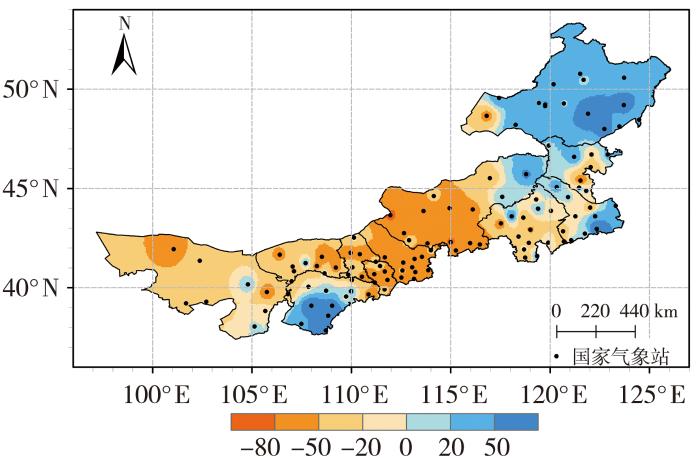

图1

图1

2022年7月内蒙古降水距平百分率空间分布(单位:%)

Fig.1

Spatial distribution of precipitation anomaly percentage in Inner Mongolia in July of 2022(Unit: %)

2 内蒙古2022年7月降水时空特征

2022年7月,内蒙古东部大部地区和西部偏南部分地区降水量在50 mm以上,较常年偏多20%~190%;其余大部地区降水量不足50 mm,中西部部分地区甚至不足25 mm,降水量较常年普遍偏少20%以上,其中中部地区偏少50%以上(图1)。根据气象干旱监测,7月上旬内蒙古中部部分地区及西部偏西地区存在轻度或中度气象干旱,进入中旬中部旱情持续加重,陆续出现重旱或特旱,土壤墒情偏差,对牧草和旱地作物生长不利①(①内蒙古自治区气候中心. 2022年7月内蒙古气候影响评价, 2022.)。

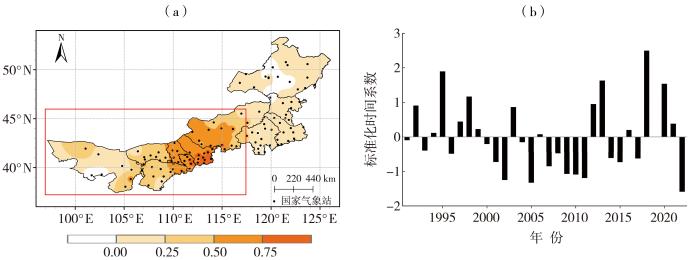

图2

图2

内蒙古地区1991—2022年7月降水量REOF第一模态空间荷载(a)及其标准化时间系数(b)

(红色方框为内蒙古中西部地区。下同)

Fig.2

Spatial distribution of the first REOF mode (a) and its normalized time coefficients (b) of precipitation in July during 1991-2022

(The red rectangle box for the location of midwest Inner Mongolia. the same as below)

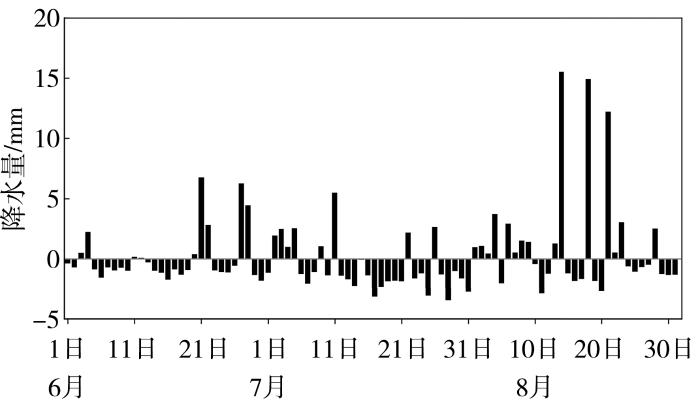

图3是内蒙古中西部2022年夏季逐日降水量距平序列,可见,夏季92 d中有60 d降水量为负距平,其中6月21 d(占比35.0%),7月23 d(占比38.3%),8月16 d(占比26.7%)。7月逐日降水量距平平均为-0.7 mm,降水距平低于7月距平平均值,其中22 d(占比71%)降水量距平低于7月距平平均值,表明内蒙古中西部2022年7月降水量异常偏少。从7月降水距平的逐日演变可以看出,7月1—11日处于降水量相对偏多时段,12—31日处于降水量明显偏少的干旱时段,属于季节内涝-旱转折事件,下面分别分析两个时段的异常环流特征。

图3

图3

内蒙古中西部2022年夏季逐日降水量距平序列

Fig.3

Daily precipitation anomaly in the midwest of Inner Mongolia in summer of 2022

3 7月1—11日降水偏多成因

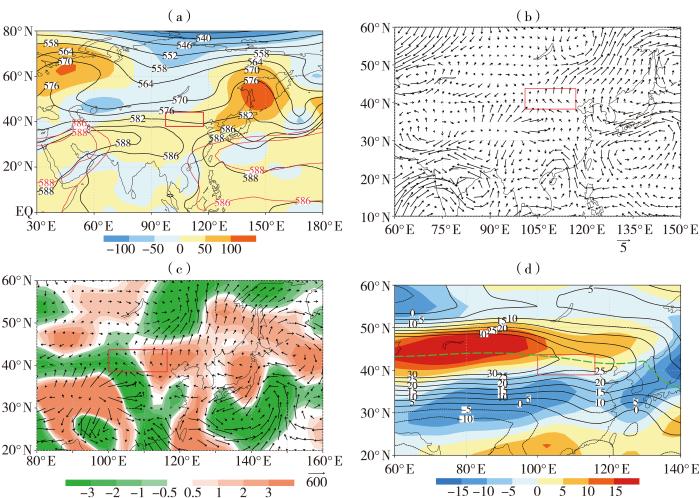

图4

图4

2022年7月1—11日500 hPa位势高度场(等值线)及其距平场(彩色阴影)(a,单位:dagpm),850 hPa风场距平(b,单位:m·s-1)、对流层整层积分水汽通量(矢量,单位:kg·m-1·s-1)及其散度(阴影区,单位:10-5 kg·m-2·s-1)距平(c),东亚地区200 hPa纬向风场(等值线)及其距平(彩色阴影)(d,单位:m·s-1)

(红色实线为586、588 dagpm等值线的气候平均态,绿色粗虚线为西风急流轴位置。下同)

Fig.4

The 500 hPa geopotential height field (contours) and its anomalies field (color shaded) (a, Unit: dagpm), 850 hPa wind field anomalies (b, Unit: m·s-1), integral water vapor flux over the whole troposphere (vectors, Unit: kg·m-1·s-1) and its divergence (color shaded, Unit: 10-5 kg·m-2·s-1) anomaly field (c), 200 hPa zonal wind field (contours) and its anomalies (color shaded) in East Asia area (d, Unit: m·s-1) from 1 to 11 July 2022

(the red solid lines for climatological mean line of 586 and 588 dagpm, the green thick dashed line for the location of westerly jet axis. the same as below)

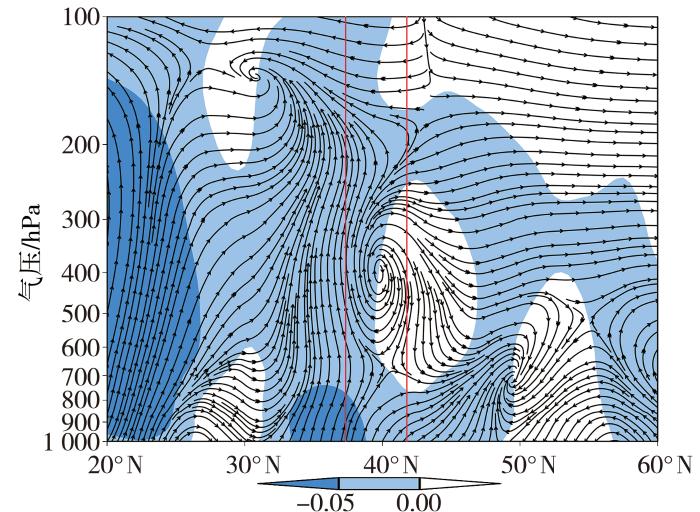

东亚西风急流作为东亚夏季风环流系统的重要成员,其强度、位置变化对我国夏季降水异常有十分重要的影响(李崇银等,2004;邵鹏程等,2015;姚慧茹等,2017)。内蒙古地区位于东亚西风急流出口区,其上空急流强度和位置可反映降水条件。采用200 hPa纬向风大值区表征东亚西风急流(宣守丽等,2013;焦敏等,2018;娄德君等,2022),从7月1—11日200 hPa纬向风及其距平场[图4(d)]可以看出,急流中心位于45°N附近新疆北部上空,急流轴以北新疆北部至东北地区为纬向风速大于5 m·s-1的正距平区,急流轴以南100°E—120°E范围为纬向风速小于5 m·s-1的正距平区,急流轴北侧西风强度更强,急流轴位置较常年偏北,内蒙古中西部偏南地区位于急流轴以南,由于急流轴南侧风速具有反气旋性切变,有利于该地区高层辐散增强和上升运动发展。从7月1—11日100.0°E—117.5°E范围平均经向环流和垂直速度(图5)可以看出,40°N附近存在一经向环流圈,其中心位于内蒙古中西部南北分界处,中心以南地区低层至高层均为上升运动,加之这一时段内蒙古中西部偏南地区水汽供应充足[图4(c)],有利于该地区降水产生。

图5

图5

2022年7月1—11日100.0°E—117.5°E平均经向环流(流线,单位:m·s-1)和垂直速度剖面(彩色阴影,单位:10-2 Pa·s-1)

(两条红色直线之间为内蒙古中西部地区。下同)

Fig.5

The average meridional circulation(stream lines,Unit: m·s-1) and vertical velocity(color shaded,Unit: 10-2 Pa·s-1) profile over the range of 100.0°E-117.5°E from 1 to 11 July 2022

(The midwest of Inner Mongolia is located between the two red lines. the same as below)

4 7月12—31日降水异常偏少成因

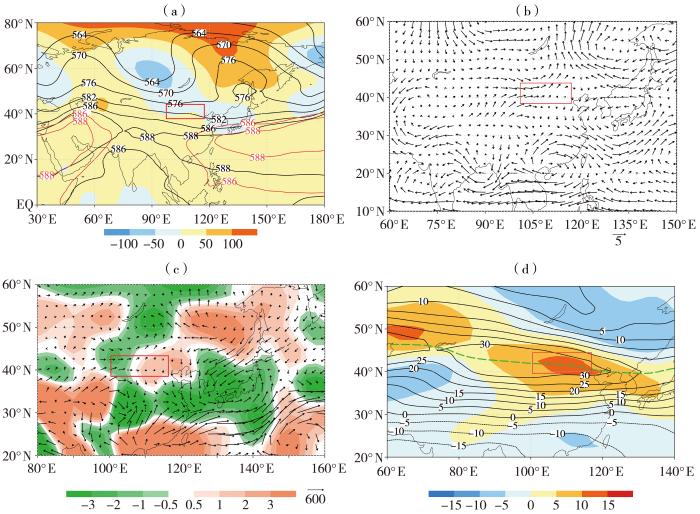

2022年7月12—31日,环流形势较其上旬发生明显转折,500 hPa欧亚中高纬呈“两脊两槽”环流分布型[图6(a)],乌拉尔山高压和鄂霍次克海高压均偏强,贝加尔湖及其西侧为低槽,环流经向度加大,冷空气活动路径较上一时段偏南且强度增强。副高强度明显偏强并向西与伊朗高压东西连通,稳定地控制着青藏高原至长江流域,由于其位置偏南,不利于水汽沿副高外围向内蒙古中西部地区输送。中国南海对流层低层转为异常反气旋环流控制[图6(b)],西北太平洋对流层低层也转为异常气旋性环流,中国东部大部地区为异常偏北风控制,减弱了暖湿气流向北输送,内蒙古中西部地区受贝加尔湖西侧低槽底部的偏西气流控制,水汽输送条件较上一时段明显偏差,大部分地区为水汽通量异常辐散区控制[图6(c)]。急流轴东段以北蒙古国至中国东北南部的大部分地区为纬向风速小于5 m·s-1的正距平区,急流轴以南为纬向风速大于5 m·s-1的正距平区,急流轴南侧西风强度更强,急流轴位置较常年偏南[图6(d)],内蒙古中西部大部地区位于急流轴以北,由于急流轴北侧风速具有气旋性切变,不利于高层辐散增强和上升运动发展。从7月12—31日100.0°E—117.5°E平均经向环流剖面(图7)也可以看出,37°N附近存在一经向环流圈,内蒙古中西部上空中高层均为下沉运动,加之这一时段内蒙古中西部地区水汽条件偏差[图6(c)],因此不利于降水产生。

图6

图6

2022年7月12—31日500 hPa位势高度场(等值线)及其距平场(彩色阴影)(a,单位:dagpm),850 hPa风场距平(b,单位:m·s-1)、对流层整层积分水汽通量(矢量,单位:kg·m-1·s-1)及其散度(彩色阴影,单位:10-5 kg·m-2·s-1)距平(c),东亚地区200 hPa纬向风场(等值线)及其距平(彩色阴影)(d,单位:m·s-1)

Fig.6

The 500 hPa geopotential height field (contours) and its anomalies field (color shaded) (a, Unit: dagpm), 850 hPa wind field anomalies (b, Unit: m·s-1), integral water vapor flux over the whole troposphere (vectors, Unit: kg·m-1·s-1) and its divergence (color shaded, Unit: 10-5kg·m-2·s-1) anomaly (c), 200 hPa zonal wind field (contours) and its anomalies (color shaded) in East Asia area (d, Unit: m·s-1) from 12 to 31 July 2022

图7

图7

2022年7月12—31日100.0°E—117.5°E平均经向环流(流线,单位:m·s-1)和垂直速度剖面(彩色阴影,单位:10-2 Pa·s-1)

Fig.7

The average meridional circulation(stream lines,Unit: m·s-1) and vertical velocity(color shaded,Unit: 10-2 Pa·s-1) profile over the range of during 100.0°E-117.5°E from 12 to 31 July 2022

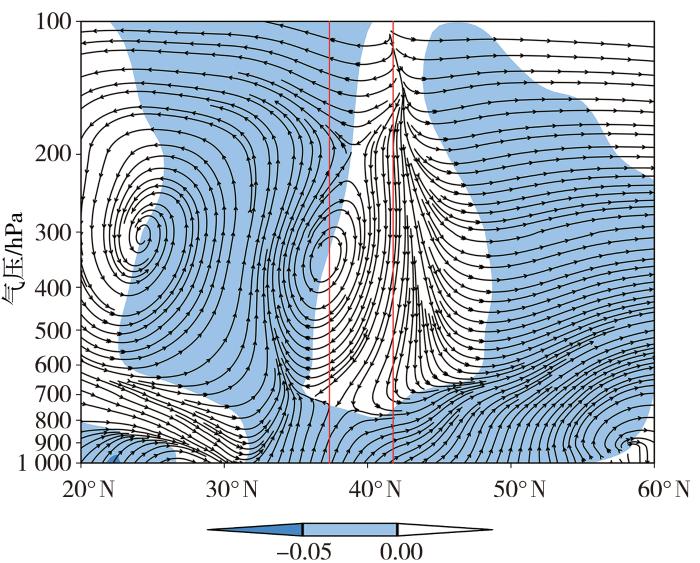

夏季东亚高空急流的经向偏移与降水异常有重要联系,二者的关系在夏季不同时段表现出不同特点(陆日宇等,2013)。从7月100.0°E—117.5°E范围平均200 hPa纬向风距平逐日演变(图8)看出,7月17日前200 hPa纬向风在25°N—35°N范围表现为持续负异常,而在35°N—50°N范围表现为持续正异常,说明东亚西风急流在前半月扰动偏弱;7月17—31日,200 hPa纬向风异常存在从高纬向低纬传播的过程,说明该时段急流南北向扰动偏强。研究表明,东亚西风急流扰动加强(减弱)时,东亚西风急流位置偏南(偏北)、强度偏弱(偏强),对流层中层500 hPa高度场亚洲从低纬至高纬易被激发“正、负、正”(“负、正、负”)分布型的东亚—西北太平洋经向遥相关波列,从而有利于副高位置偏南(偏北)(Lu,2004;杨莲梅和张庆云,2007;宣守丽等,2013)。2022年7月东亚西风急流扰动偏弱(偏强)的时段与内蒙古中西部降水相对偏多(偏少)时段基本吻合,这可能是由于急流扰动影响副高南北位置,进而对降水多寡产生影响。

图8

图8

2022年7月100.0°E—117.5°E范围平均200 hPa纬向风距平逐日演变(单位:m·s-1)

Fig.8

Daily variation of averaged 200 hPa zonal wind anomaly over the range of 100.0°E-117.5°E in July 2022(Unit: m·s-1)

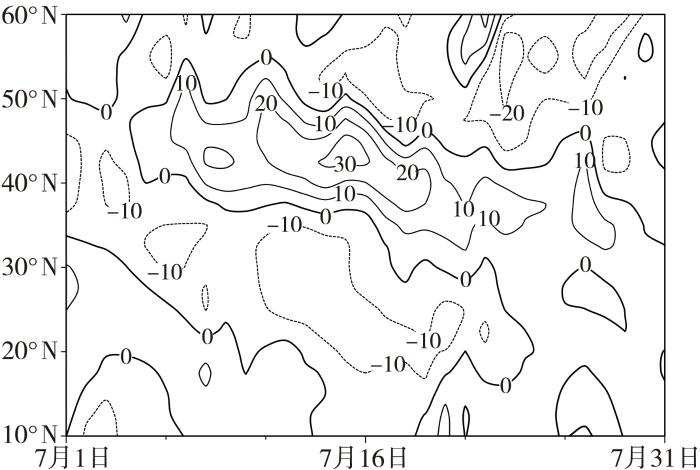

为分析2022年7月1—11日与12—31日两个时段与降水量差异相对应的环流差异,图9为两个时段平均位势高度的差值场(后一时段减前一时段)。贝加尔湖至内蒙古中西部大部地区受正位势高度距平控制,日本海附近为负高度距平控制,并通过α=0.05的显著性检验。对比两个时段的环流场(图4、图6),发现两个时段最明显的差异也主要位于日本海附近,干旱时段,该地区500 hPa高度场为负位势高度距平控制,其上空为气旋式环流,华北至江淮地区均为气旋西侧的偏北风控制,水汽北上受阻,不利于向更北的内蒙古中西部输送,从而不利于产生降水(罗哲贤,2005)。降水偏多时段,日本海地区为正位势高度距平控制,其上空为反气旋式环流,加强了源自南海和西太平洋暖湿气流的向北输送,利于产生降水。

图9

图9

2022年7月1—11日与12—31日两时段平均位势高度的差值场(单位:gpm)

(打点区通过α=0.05的显著性检验。下同)

Fig.9

The difference field of the averaged geopotential height between 1-11 and 12-31 July 2022 (Unit: gpm)

(the dotted areas passing the significant test at α=0.05. the same as below)

5 海温信号

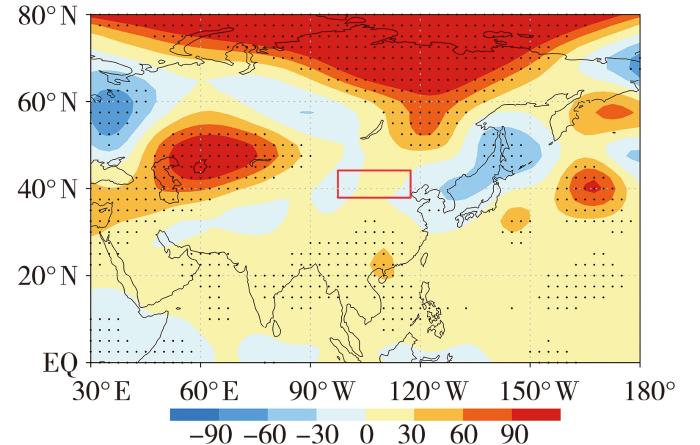

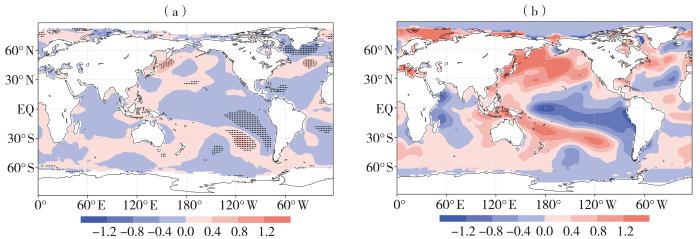

海陆热力差异是引起大气环流异常以及旱涝灾害发生的重要原因(黄荣辉等,2006)。挑选1990年以来内蒙古中西部7月由涝转旱的年份(1993、1995、1999、2000、2002、2013、2014、2017年),合成其对应年份的海温距平场并给出显著性检验。内蒙古中西部7月由涝转旱的年份[图10(a)],日本海至北太平洋西北部表现为显著的正海温距平,2022年7月海表温度距平在上述地区呈相似分布[图10(b)]。该海区海温偏高使得其上空表现为上升运动,中低空为负位势高度距平,因而在该区域激发出气旋式环流,气旋西侧的北风距平减弱了南方水汽的经向输送,不利于冷暖空气在内蒙古中西部地区交汇,从而不利于降水产生。这种环流型的配置与图9中内蒙古中西部干旱少雨时段与多雨时段环流差值场的分布非常相似。所以,日本海至北太平洋西北部的海温异常是通过引起其上空的环流异常进而影响内蒙古中西部地区降水的多寡,2022年7月该海区海温异常偏高是导致内蒙古中西部降水由涝转旱的原因之一。

图10

图10

1990—2022年内蒙古中西部7月涝-旱转折年合成的海表温度距平场(a)和2022年7月海表温度距平场(b)(单位:℃)

Fig.10

Composited sea surface temperature anomaly fields in flood-drought alternation years from 1990 to 2022 (a) and the sea surface temperature anomaly field in July 2022 (b) in middle and western Inner Mongolia(Unit: ℃)

6 结论

2022年7月内蒙古中西部地区降水明显偏少,呈前期偏多、后期偏少的阶段性分布特征,本文分别从高度场、风场、水汽条件、海温信号等方面对涝—旱转折事件的成因进行分析,得到以下结论:

(1)2022年7月,内蒙古中西部大部分地区降水量较常年偏少50%以上,是该地区自1991年以来同期降水最少的一年,偏离气候平均值约1.5倍标准差。7月1—11日内蒙古中西部偏南地区降水偏多,12—31日内蒙古中西部降水明显偏少。

(2)7月1—11日降水相对偏多时段,冷空气路径偏北且强度较弱,西太平洋副热带高压强度偏弱,位置偏北、偏西,内蒙古中西部大部分地区位于急流轴以南,有利于高层辐散和上升运动发展。7月12—31日降水明显偏少时段,冷空气活动路径较偏南且强度增强,副高偏强,位置偏南,水汽输送条件偏差,内蒙古中西部位于急流轴以北,不利于高层辐散和上升运动发展,且高空西风急流南北向扰动偏强有利于激发东亚—西北太平洋经向遥相关波列,进而导致内蒙古中西部水汽条件较差。

(3)日本海至北太平洋西北部地区的海温异常是影响内蒙古中西部地区降水多寡的重要外强迫信号之一。2022年7月该海区海温异常偏高,其上空激发的气旋式环流减弱了南方暖湿水汽的经向输送,是导致内蒙古中西部降水由涝转旱的原因之一。

参考文献

2009年汛期内蒙古干旱少雨成因

[J].分析了内蒙古自治区2009年汛期发生严重旱灾的气候背景、海温、季风、大气环流和降水过程特点等,探讨造成干旱的可能成因。通过分析得出:1999年以来内蒙古汛期处于少雨阶段是2009年汛期干旱的气候背景;赤道中东太平洋海温异常增暖,南海夏季风爆发晚,且盛夏到达华北后维持时间短,印度夏季风偏弱是干旱的影响因子;500 hPa月平均高度场上,欧亚中高纬度上空的高压脊一直控制着内蒙古地区,在距平场上显示为西高东低的态势是干旱的环流形势;在高空高压脊的控制下,晴热高温加重了干旱程度;降水过程显示出干旱区域长时间无有效降水;在中高纬度高压脊的控制下,西北太平洋副热带高压在不同月份的强与弱均未改变内蒙古干旱的形势。

内蒙古夏季降水与亚洲纬向环流的联系

[J].利用1980—2015年内蒙古地区116站逐月降水数据、NCEP/NCAR再分析资料及亚洲经、纬向环流指数资料等,分析内蒙古夏季降水与中高纬环流因子的关系。结果表明:近36 a内蒙古夏季降水呈显著减少趋势,且具有显著的年代际变化特征,在1999年发生显著突变。内蒙古夏季降水与亚洲纬向环流存在负相关关系,尤其是内蒙古东部显著相关。通过环流场合成分析发现,在亚洲纬向环流指数高(低)值年,500 hPa位势高度距平场上,欧亚上空呈现出“+、-、+”(“-、+、-”)的环流形势,使得乌拉尔山高压脊减弱(增强),贝加尔湖高空槽变浅(加深),南北冷暖空气交换减弱(增强);850 hPa风场上,亚洲纬向环流指数高(低)值年,中国北方地区上空受反气旋(气旋)性环流控制,对流活动较弱(强),而西太平洋上空为异常气旋(反气旋)性环流,同时副热带高压强度偏弱(强),位置偏南(北)、偏东(西),使得输送到内蒙古地区的水汽较少(多),造成内蒙古东部夏季降水偏少(多)。进一步分析发现,亚洲纬向环流指数高、低值年,200 hPa纬向风距平场呈现相反的分布形势,在高(低)值年,西风急流轴位置偏西(东),强度偏弱(强),不利于(利于)内蒙古东部夏季降水偏多。

东亚夏季风强度指数及其变化的分析

[J].我国位于季风气候区域区,季风一直为我国气象学者所重视。但过去由于资料短缺,只能通过一些个例或平均资料的分析来研究我国的季风气候,不能了解季风的变化。目前地面和高空资料,都已连续累积了30多年,因此有可能对季风在近三十年的变化进行研究。

2014年盛夏辽宁异常少雨的大尺度环流特征

[J].利用辽宁省53个站点逐日降水量、国家气候中心逐月环流指数和NCEP/NCAR逐日再分析资料,分析了2014年盛夏辽宁地区异常少雨的大尺度环流特征。结果表明:2014年盛夏,辽宁全省降水量严重偏少,大部地区偏少5成,为历史同期最严重少雨事件。高低空大尺度环流的异常配置是导致2014年盛夏辽宁降水严重偏少的环流成因,辽宁地区位于高空急流轴以北,不利于上升运动的发展;西太平洋副热带高压和东亚副热带锋区位置较常年偏西偏南,辽宁地区缺少暖湿气流输送及冷暖空气交绥;低空急流位置偏东偏南,辽宁地区主要受偏西气流控制,缺少偏南暖湿水汽输送及辐合上升运动。异常下沉运动是导致2014年盛夏辽宁地区降水严重偏少的直接动力,辽宁南北两侧存在两个对称的异常环流圈,异常下沉运动在辽宁地区叠加,使得下沉运动异常加强。

2022年夏季长江流域重大干旱特征及其成因研究

[J].干旱是影响范围最广的自然灾害之一。2022年夏季发生在长江流域的异常高温干旱事件不仅强度大,而且持续时间长,是一次罕见的重大干旱事件,对我国的社会经济造成了十分严重的影响。鉴于这次事件的极端性,本文在客观分析此次事件演变特征的基础上,揭示大气环流和外强迫异常对此次高温干旱的可能影响。研究发现,气象干旱指数及土壤湿度监测结果一致表明本次旱情从6月开始出现,7月迅速发展,进入8月后范围进一步扩展、强度进一步加剧。与此同时,流域内整体气温偏高,部分地区高温日数超过40 d。此外,夏季整个流域的蒸散量距平是1960年以来的历史第二高值(仅次于2013年高温伏旱),进一步加剧了长江流域的水分亏缺程度。从环流特征来看,夏季西太平洋副热带高压异常偏强西伸、极涡面积偏小及强度偏弱、南亚高压偏强东移,共同导致长江流域的水汽输送条件偏弱、下沉气流盛行,使得整体条件不利于降水发生。而前期拉尼娜事件的持续、印度洋偶极子负位相的出现以及春季青藏高原西北部积雪负异常的持续,可能是导致今年夏季环流异常的主要外强迫因子。

2022年夏季我国高温干旱特征及其环流形势分析

[J].在气候变暖背景下,2022年夏季我国出现1961年以来平均气温最高和降水量次少的气候异常,并伴有最强的全国性(东北地区除外)高温过程和长江中下游及川渝地区大范围强伏旱。针对这次高温干旱的持续性和极端性,本文基于2022年6—8月全国2162个气象站逐日最高气温和降水量以及NCEP(National Centers for Environmental Prediction)/NCAR(National Center for Atmospheric Research)逐日再分析资料等,分析其时空分布特征及环流形势,将对今后我国南方地区夏季高温干旱不同时间尺度的预报预测有一定参考价值。结果表明:2022年夏季,全国76.0%的站共出现48 198次高温,其中36.6%的站累计出现3001次极端高温事件,20次以上极端高温事件的站点均分布在四川盆地,高温状况远超21世纪以来的典型高温年份。全国性的高温过程从6月13日持续到8月30日,共计79 d,高温最强时段在8月11—24日。按照高温发生站次、持续时间、影响范围、强度等由强到弱综合排序,依次是华东、西南、华中、西北、华北和华南地区,其中西南地区极端性最强,而东北地区未出现高温。干旱时空分布特征与高温基本相似,全国最强干旱时段在8月中旬。2022年夏季,500 hPa欧亚中高纬度呈“两脊一槽”型,尤其在7—8月乌拉尔山和鄂霍次克海附近高压脊形成阶段性阻塞高压,强盛的副热带系统将两高之间活跃的冷空气大部分时段阻挡在50°N以北,造成我国“北涝南旱”的格局;低纬度的伊朗高压异常东伸,西太平洋副热带高压略偏北且异常西伸,两高压长时间贯通形成的高压带控制区气流辐散下沉,并持续阻碍水汽向中纬度输送,不利于长江流域产生降水。同时,对流层高层南亚高压异常偏东,与中层的西太平洋副热带高压相向而行,于8月中下旬在80°E—120°E范围内叠加,致使控制我国大范围的高压系统呈稳定正压结构,中心位于川渝上空,致使川渝地区成为高温日数和极端高温事件次数的高值中心。

2020年7月黑龙江极端少雨成因初探

[J].利用黑龙江省62个气象站月降水量观测资料和美国国家环境预报中心再分析资料、中国气象局国家气候中心环流指数资料等,对2020年7月黑龙江极端少雨成因进行初步诊断分析。结果表明:(1)2020年7月黑龙江降水异常偏少,全省平均降水量仅75.0 mm,为1961年以来历史同期第2少。(2)黑龙江7月异常少雨年,同期500 hPa东亚沿岸自低纬至高纬呈东亚-太平洋遥相关型(East Asia-Pacific teleconnection,EAP)负位相分布,东亚副热带西风急流(East Asia subtropical westerly jet,EASWJ)明显偏南,低层中国东北地区至黄海附近呈现异常的反气旋-气旋式环流,黑龙江上空整层水汽辐散。2020年7月环流特征与少雨年同期相似,但急流中心及其北侧负异常区较少雨年同期明显偏强,且中心略有东移,东亚沿岸对流层整层风场的经向波列更为清晰。EASWJ异常偏南是2020年7月黑龙江降水异常偏少的关键环流因子。(3)2020年5月南海附近异常偏弱的大气热源和7月负位相分布的北大西洋涛动,分别通过东亚沿岸经向EAP遥相关波列和欧亚中高纬地区纬向波列促使7月EASWJ异常南移,从而导致黑龙江省降水偏少。

内蒙古地区2001年夏季气候特征及前兆信号分析

[J].

近50年黄河流域夏季降水的时空变化及其与东亚副热带西风急流的关系

[J].基于1959-2008年黄河流域92个测站降水量和NCEP/NCAR再分析资料, 研究黄河流域夏季降水的时空变化和周期特征, 及其与东亚副热带西风急流的关系。结果表明, 黄河流域夏季降水呈现由东南向西北逐渐减少的分布特点, 其夏季降水的异常空间型主要有3种: 全流域一致型, 东南多(少)西北少(多)型, 西南多(少)东北少(多)型。当夏季东亚副热带西风急流中心异常偏北(南)时, 同期黄河流域中上游地区降水偏多(少), 下游降水偏少(多); 东亚副热带西风急流中心异常偏东(西)时, 黄河流域上游降水偏多(少), 中下游地区降水偏少(多)。

The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project

[J].

Associations among the components of the East Asian summer monsoon system in the meridional direction

[J].

Interannual meridional displacement of the East Asian upper-tropospheric jet stream in summer

[J].

Improved extended reconstruction of SST (1854-1997)

[J].