引言

近年来,我国夏季高温热浪频发,大范围破纪录高温事件接连发生(王国复等,2018)。1961—2017年我国夏季热浪次数和日数呈现“南高北低”的空间分布特征(吴锦成等,2022),长江流域(王喜元等,2016)尤其是川渝地区的高温和干旱事件在次数、强度和持续时间上均呈现增加趋势(胡豪然等,2008;周斌等,2021)。2006年夏季川渝地区经历了历史上最严重的高温干旱事件(鲍媛媛等,2007;邹旭恺和高辉,2007;王素艳等,2008),2011、2013、2022年夏季四川盆地,特别是地处四川盆地东部、长江上游的重庆地区出现了严重的高温干旱(彭京备等,2016;林纾等,2022),给社会经济和生态系统造成巨大损失(王劲松等,2022)。

海洋热力状况直接或间接影响副高,进而引发极端高温和干旱事件。ENSO(El Niño-Southern Oscillation,厄尔尼诺-南方涛动)事件是热带太平洋地区海气系统年际气候变率的最强信号,对全球气候异常和区域气候都有深远影响(朱益民等,2007)。我国夏季雨带位置与ENSO事件密切相关:厄尔尼诺年夏季我国主要雨带偏南,而拉尼娜年则偏北(赵振国,1999);拉尼娜事件发生时,赤道中东太平洋海表温度(Sea Surface Temperature,SST)偏低,导致Walker环流和西太平洋地区Hadley环流偏强,副高位置偏北,使得雨带北移,进而导致长江中下游地区降水偏少和华北地区降水偏多(邹力和倪允琪,1997)。厄尔尼诺事件发生时,赤道中东太平洋SST偏高,西南地区东部夏季降水偏多(李永华等,2012)。

针对重庆夏季高温干旱的研究,以往多集中于某一特定年份异常事件的诊断分析,通常以降水量作为分析干旱的主要指标(李永华等,2009;刘晓冉等,2009;吴遥等,2019)。然而,这样的研究不能充分满足业务需求,特别是近年来重庆高温干旱事件频繁创记录的背景下,对重庆高温干旱机理的研究显得尤为迫切。本文基于气象干旱综合指数(Meteorological Drought Composite Index,MCI)、高温日数、再分析环流场和海温数据,分析重庆夏季高温和气象干旱的时空分布特征,探讨高温干旱与拉尼娜事件的关系及其相应的大气环流形势,以期为深入理解重庆高温干旱的发生规律提供科学依据,从而提高重庆地区夏季高温干旱的预测和预警能力。

1 资料与方法

本文使用以下资料:(1)重庆市气象信息中心提供的重庆34个气象常规观测站1981—2022年逐日平均气温、逐日累计降水量等资料;(2)1981—2022年NCEP/NCAR(National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research)再分析资料,分辨率为2.5°×2.5°,包括200 hPa和500 hPa高度场、700 hPa垂直速度场和风场等资料;(3)1981—2022年Hadley中心提供的月平均海表温度资料,分辨率为2.0°×2.0°;(4)国家气候中心提供的气候系统监测指数集资料(http://cmdp.ncc-cma.net/Monitoring/cn_index_130.php),包括副高特征指数、关键区海温指数等数据。

文中定义拉尼娜年时,采用中国气象局规定的厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法(国家气候中心和中国气象科学研究院,2017)。定义日最高气温大于等于35 ℃为一个高温日,采用1981—2022年多年平均作为气候态。

干旱指数作为分析干旱事件的评价指标,不仅要考虑前期降水情况,还要考虑降水对后期的影响、蒸散作用、土壤含水量及径流等多个要素(张强等,2021)。尽管存在多种干旱指标,但目前还没有一个单一指标能全面适用于所有干旱情况。2006年,中国气象局发布了具有普遍适用性的综合气象干旱指数(drought Composite Index,CI),并制定了《气象干旱等级》国家标准(GB/T 20481—2006)(国家气候中心等,2006),建立了全国气象干旱监测系统。然而,近年来研究发现,该指数对降水变化过于敏感,有时会在干旱发展过程中出现不合理的跳跃现象,且对长期干旱(持续时间超过90 d)的反映不够明显。为此,2017年中国气象局发布了气象干旱综合指数MCI,修订了《气象干旱等级》(GB/T 20481—2017)(国家气候中心等,2017)。MCI指数综合考虑了近60 d有效降水、30 d蒸散作用、季内(90 d)降水及近半年(150 d)降水。该指数有效表征了干旱发展的累积效应,对重大干旱事件的反应更加明显,并引入季节调节系数,使得干旱监测服务更加具有针对性(国家气候中心等,2017),目前已广泛应用于中国的实时气象干旱监测业务,具体公式如下:

式中:Ka为季节调节系数,根据不同季节各地主要农作物生长发育阶段对土壤水分的敏感程度确定,夏季重庆地区取1.2;SPIW60为近60 d标准化权重降水指数;MI30为近30 d相对湿润度指数;SPI90为近90 d标准化降水指数;SPI150为近150 d标准化降水指数;a、b、c、d为经验权重系数,随着地区和季节变化进行调整,重庆地区夏半年(4—9月)分别为0.3、0.5、0.3、0.2;MI(%)为某时段相对湿润度;P(mm)为该时段的降水量;PET(mm)为该时段的潜在蒸散,采用联合国粮农组织FAO的Penman-Monteith方法计算(Allen et al., 1998)。SPIW60、PET和Penman-Monteith计算方法详见《气象干旱等级》(GB/T 20481—2017)(国家气候中心等,2017)。

气象干旱综合指数等级划分标准:-0.5<MCI为无旱,-1.0<MCI≤-0.5为轻旱,-1.5<MCI≤-1.0为中旱,-2.0<MCI≤-1.5为重旱,MCI≤-2.0为特旱。

文中附图涉及的重庆地图均基于重庆市规划和自然资源局审图号为渝S(2023)003号的标准地图制作,其他涉及地图均基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2017)3320号的标准地图制作,地图均无修改。

2 重庆高温干旱的时空分布特征

2.1 时间变化特征

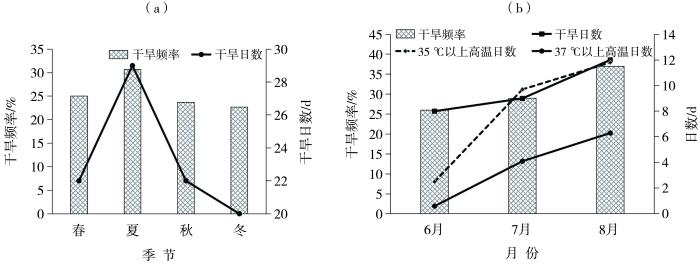

图1

图1

1981—2022年干旱频率、干旱日数的季节变化(a)及夏季(6—8月)干旱频率、干旱日数和高温日数的逐月变化(b)

Fig.1

The seasonal variation of drought frequency and drought days (a), monthly variation of drought frequency, drought days and high temperature days of Chongqing during summer from1981 to 2022

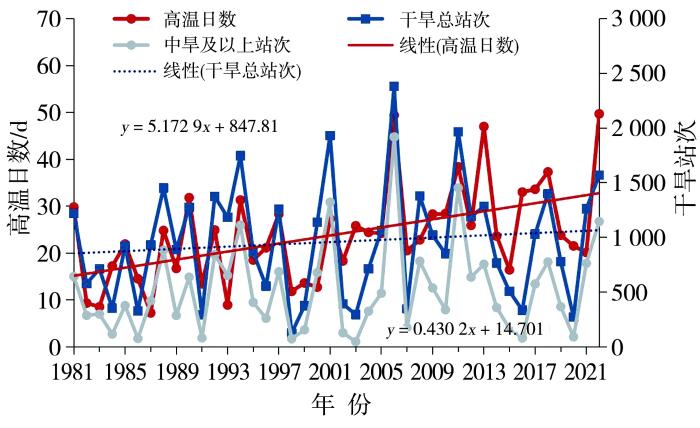

从图2可知,1981—2022年重庆夏季的高温日数和干旱站次呈明显上升趋势,气候倾向率分别为0.43和5.17。35 ℃以上高温日数为7.2~49.7 d,多年平均为24.0 d。其中2011、2013年高温日数均超过38 d,2006、2022年均超过49 d。1981—2022年重庆干旱总站次为124~2 381,多年平均为959站次,平均每年每站发生28.2 d干旱,尤其是1994、2001、2006、2011和2022年干旱站次均超过1 500,2006年干旱站次超过2 300。中旱以上站次和干旱总站次的变化趋势一致,相关系数达0.97(通过99%置信水平的显著性检验),表明当夏季干旱站次较多时,中旱及以上干旱站次也较多,干旱强度大。多年平均中旱及以上干旱站次为527.7,平均每站每年发生15.5 d中等以上干旱,占干旱总站次的55%。干旱站次较多的年份,如1994、2001、2006、2011、2022年中旱及以上站次超过1 100,其中2006年超过1 900站次。总体上,近年来重庆夏季高温日数和干旱站次呈增加趋势,特别是在2001、2006、2011、2022年,高温干旱现象尤其严重。1994年干旱较重,而高温相对较轻,2013年则相反,高温日数较多,干旱程度相对较轻。

图2

图2

1981—2022年夏季重庆市平均最高气温达35 ℃以上高温日数及中旱以上站次、干旱总站次年际变化

Fig.2

The inter-annual variation of high temperature days with maximum temperature above 35 ℃, the stations above the middle drought and the total stations of drought in Chongqing during summer from 1981 to 2022

2.2 空间分布特征

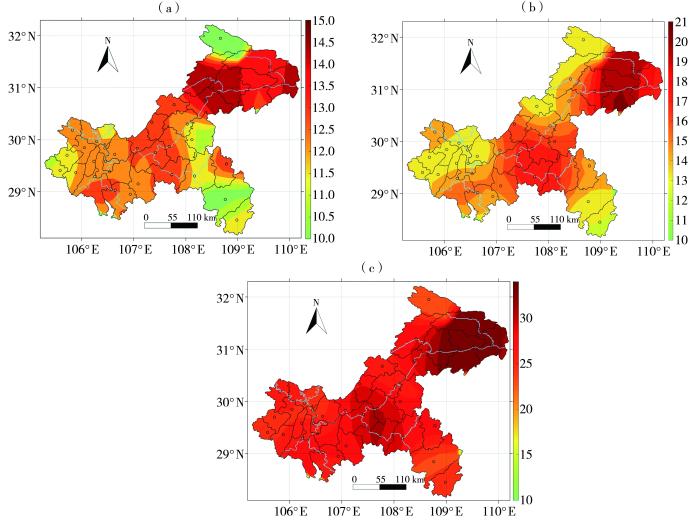

1981—2022年夏季,重庆各地的轻旱日数为10~15 d,平均约12.7 d,主要分布在重庆东北部和长江沿线地区,城口、酉阳和石柱的轻旱日数约为10 d,而巫山最多,可达15 d;中旱及以上干旱日数为11.1~21.4 d,平均15.5 d,较轻旱日数多。中旱及以上干旱主要发生在重庆中部和东北部。全市干旱总日数为23.1~34.3 d,平均28.2 d,占夏季总日数的30.7%,表明重庆夏季干旱日数较多,尤其在东北部及长江沿线地区更为显著。中旱及以上干旱日数占干旱总日数的55%,表明重庆地区夏季气象干旱较为严重(图3)。

图3

图3

1981—2022年重庆夏季平均轻旱(a)、中旱及以上(b)和干旱总日数(c)的空间分布(单位:d)

Fig.3

The spatial distribution of average days of light drought (a), moderate drought and above (b), total drought (c) during summer from 1981 to 2022 (Unit: d)

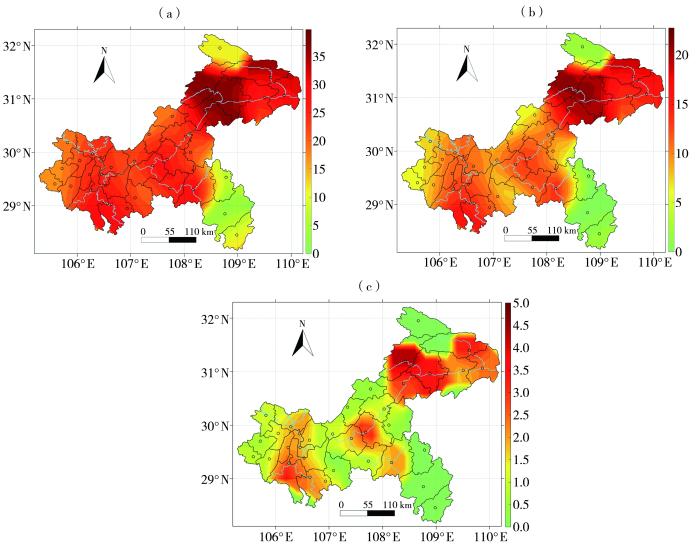

从图4(a)可知,夏季重庆各地最高气温达35 ℃以上的高温日数为2.1~38.7 d,全市平均23.9 d,说明重庆夏季高温日数较多。海拔较高地区如酉阳、秀山、黔江和城口的高温日数少于11.5 d,而东北部的万州、开州、云阳、巫溪等地高温日数超过35.0 d。从图4(b)可知,重庆夏季最高气温达37 ℃以上的高温日数为0.1~21.8 d,全市平均11.0 d,主要分布在重庆东北部和长江沿线地区。此外,海拔较高地区如酉阳、秀山、黔江没有记录到40 ℃以上的高温,而其余地区40 ℃以上高温日数为0.2~4.5 d,全市平均1.6 d。这些数据表明,夏季35 ℃和37 ℃以上高温在重庆较为常见,40 ℃以上高温较少。高温主要分布在重庆东北部和长江沿线地区,海拔较高地区高温日数相对较少。

图4

图4

1981—2022年重庆夏季平均最高气温达35 ℃以上(a)、37 ℃以上(b)和40 ℃以上(c)高温日数(单位:d)

Fig.4

The spatial distribution of high temperature days with maximum temperature above 35 ℃ (a), 37 ℃ (b) and 40 ℃ (c) of Chongqing in summer from 1981 to 2022 (Unit: d)

3 高温和干旱之间的关系

重庆夏季不同阈值的高温日数和不同等级干旱站次之间存在显著正相关(表1)。35 ℃和37 ℃以上高温日数与不同程度的干旱总站次呈正相关,且与轻旱站次的相关系数均通过95%置信水平的显著性检验,与中旱、重旱、特旱和干旱总站次之间的相关系数均超过0.53,通过99%置信水平的显著性检验,与重旱之间的相关系数最大。由此可知,35 ℃和37 ℃以上高温不仅与干旱的发生有关,还与中旱及以上干旱的发生有显著关系,特别是对重旱的发生有较大影响。而40 ℃以上高温日数与轻旱相关性不显著,与中旱相关系数仅通过95%置信水平的显著性检验,但与重旱、特旱和干旱总站次之间的相关系数均通过99%置信水平的显著性检验。这表明,40 ℃以上高温极有可能导致重旱和特旱发生。综合以上分析,夏季重庆地区的高温和干旱相互促进,持续高温促进重度干旱的形成,而长时间干旱也可能导致极端高温的发生。

表1 1981—2022年夏季重庆不同阈值的高温日数与不同等级干旱站次之间的相关系数

Tab.1

| 干旱等级 | 不同高温阈值 | ||

|---|---|---|---|

| 35 ℃以上 | 37 ℃以上 | 40 ℃以上 | |

| 轻旱 | 0.37* | 0.31* | 0.13 |

| 中旱 | 0.53** | 0.49** | 0.34* |

| 重旱 | 0.65** | 0.65** | 0.57** |

| 特旱 | 0.58** | 0.63** | 0.67** |

| 干旱 | 0.61** | 0.60** | 0.49** |

注:*、**分别表示通过95%、99%置信水平的显著性检验。

4 高温干旱对拉尼娜事件的响应

4.1 与拉尼娜事件之间的关系

海洋作为气候变化的主要外强迫因子,其状况对于理解海气相互作用至关重要。已有研究表明,拉尼娜事件次年夏季,长江中下游地区易发生干旱,而华南地区易出现洪涝(邹力和倪允琪,1997)。为深入了解重庆夏季高温和气象干旱对拉尼娜事件的响应,选取典型高温干旱年,对这些年份前期冬、春季热带海表温度进行合成分析。

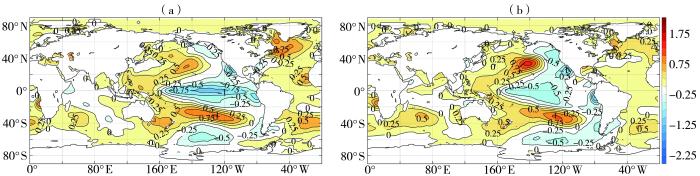

2001、2006、2011和2022年均记录了严重的高温干旱事件,是典型的高温干旱年。对这些年前期冬、春季海温进行合成分析(图5)。结果显示,高温干旱均较重年前期冬季赤道中东太平洋海温呈明显的负距平,Niño3.4区海温指数为-1.0 ℃,Niño1+2区和Niño4区海温指数均为-0.8 ℃,Niño3区海温指数为-0.9 ℃,由此表明,前期冬季拉尼娜事件有利于来年夏季高温和干旱的发生。春季赤道中东太平洋海温较冬季有所上升,但仍处于拉尼娜状态。Niño3.4区海温指数为-0.7 ℃,Niño1+2区和Niño4区海温指数为-0.6 ℃,Niño3区海温指数为-0.4 ℃。以上事实说明春季拉尼娜事件的维持对重庆夏季高温干旱有促进作用。

图5

图5

2001、2006、2011、2022年前期冬季(a)、春季(b)海表温度距平合成分析(单位:℃)

Fig.5

The composited SST anomaly filed in previous winter (a) and spring (b) of 2001, 2006, 2011 and 2022 (Unit: ℃)

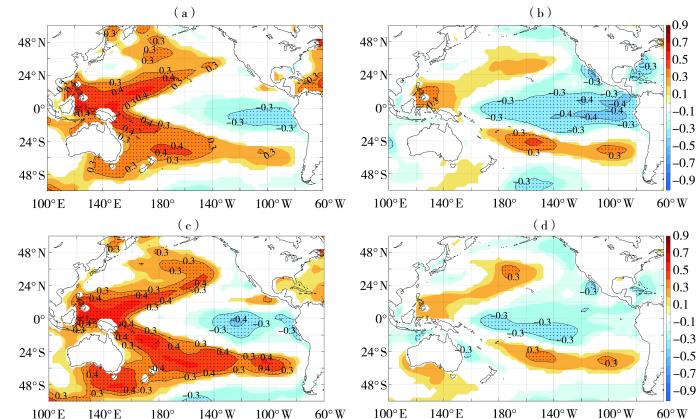

为进一步研究高温与干旱和拉尼娜事件之间的关系,分别分析重庆夏季高温日数和干旱站次与前期冬季及春季海温之间的关系(图6)。可以看出高温日数与前期冬季赤道中东太平洋海温之间显著负相关的区域较小,主要集中在Niño1+2区。相比之下,干旱站次与赤道中东太平洋海温之间显著负相关的区域明显较大,涵盖了Niño各区域。与高温相比,干旱与前期冬季拉尼娜事件的关系更加密切。高温日数与前期春季赤道中东太平洋海温之间显著性负相关的区域主要位于Niño1+2区和Niño3区,而干旱站次则主要与Niño4区海温显著负相关。春季中部太平洋地区的海温对重庆夏季高温和干旱具有显著影响。

图6

图6

1981—2022年夏季重庆高温日数(a、c)、气象干旱站次(b、d)与前期冬季(a、b)及春季(c、d)海温之间的相关系数

(打点区域为通过95%置信水平的显著性检验区域)

Fig.6

The correlation coefficient between the average days of high temperature (a, c), drought stations (b, d) of Chongqing with SST in previous winter (a, b) and spring (c, d) in summer from 1981 to 2022

(The scoring areas have passed the significant test at the 95% confidence level)

4.2 拉尼娜事件强弱和类型的影响

为进一步分析拉尼娜事件对重庆夏季高温和干旱的影响,将1981—2022年出现的共11次拉尼娜事件按强弱和类型分类(表2),其中1998年7月至2000年6月的事件持续了2 a。弱拉尼娜事件出现频率最高,共6次,占总数的54.5%;而强事件少,仅1次;中等强度事件出现4次,占总数的26.3%。东部型拉尼娜事件发生次数最多,共9次;中部型事件仅2次。表明拉尼娜事件以弱和中等强度的东部型为主。拉尼娜年期间,重庆的高温日数平均为25.6 d,较多年平均偏多1.6 d,干旱站次较多年平均偏多255.2站次,中旱及以上站次偏多191.1站次。表明拉尼娜事件对重庆夏季的高温和干旱均有明显的促进作用。

表2 1982—2022年拉尼娜事件统计表

Tab.2

| 序号 | 起止年月 | 强度 | 类型 | 序号 | 起止年月 | 强度 | 类型 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1984年10月至1985年6月 | 弱 | 东部 | 7 | 2010年6月至2011年5月 | 中等 | 东部 |

| 2 | 1988年5月至1989年5月 | 强 | 东部 | 8 | 2011年8月至2012年3月 | 弱 | 中部 |

| 3 | 1995年9月至1996年3月 | 弱 | 东部 | 9 | 2017年10月至2018年3月 | 弱 | 东部 |

| 4 | 1998年7月至2000年6月 | 中等 | 东部 | 10 | 2020年8月至2021年3月 | 中等 | 东部 |

| 5 | 2000年10月至2001年2月 | 弱 | 中部 | 11 | 2021年9月至2023年1月 | 弱 | 东部 |

| 6 | 2007年8月至2008年5月 | 中等 | 东部 |

按拉尼娜事件的强度和类型对重庆夏季高温日数和干旱站次进行统计分析(表3),以进一步研究其对重庆夏季高温干旱的具体影响。结果表明,弱和中等强度的拉尼娜事件年高温日数普遍多于多年平均,干旱总站次和中旱以上干旱站次也偏多,特别是弱事件年,高温日数最多,而在中等强度事件年,干旱总站次及中旱以上干旱站次最多。相反,强事件年高温日数最少,且干旱总站次及中旱以上干旱站次也相对较少。中部和东部型拉尼娜事件年的高温日数和干旱总站次均偏多,其中中部型年的高温日数、干旱总站次及中旱以上干旱次站均明显多于东部型年。综上所述,弱拉尼娜事件更有利于重庆夏季高温的发生,中等强度的拉尼娜事件则有利于干旱的发展,中部型和东部型均有利于重庆夏季高温和干旱的发生,且中部型拉尼娜的影响更为显著。

表3 1982—2022年不同强度和类型拉尼娜年重庆夏季高温日数和干旱站次

Tab. 3

| 不同强度和类型的拉尼娜事件 | 高温日数/d | 干旱总站次/站次 | 中旱以上站次/站次 |

|---|---|---|---|

| 强 | 16.7 | 887 | 285.0 |

| 中等 | 23.5 | 1 436 | 918.3 |

| 弱 | 30.5 | 1 134 | 666.7 |

| 中部型 | 26.6 | 1 560 | 978.5 |

| 东部型 | 25.4 | 1 145 | 666.7 |

| 多年平均 | 24.0 | 959 | 527.7 |

4.3 环流形势分析

赤道中东太平洋海温异常通过影响南方涛动、Walker环流和Hadley环流,对东亚夏季环流的变化产生影响(邹力和倪允琪,1997;庞轶舒等,2020)。大气环流有一定的持续性,持续异常的大气环流是造成气候异常的直接原因。研究表明,乌拉尔山和鄂霍次克海地区无持续性阻塞高压,同时东亚大槽变浅、青藏高原上升运动减弱,不利于冷空气南下到川渝地区(刘晓冉等,2009)。副高的季节性变化与南北振荡决定了我国东部雨带的分布;副高西伸北抬并异常维持,南方地区包括长江中下游地区就会出现持续高温(陶诗言和卫捷,2006;彭京备等,2016);当副高偏北时,脊线位置也随之偏北,重庆夏季降水偏少(周浩等,2010)。

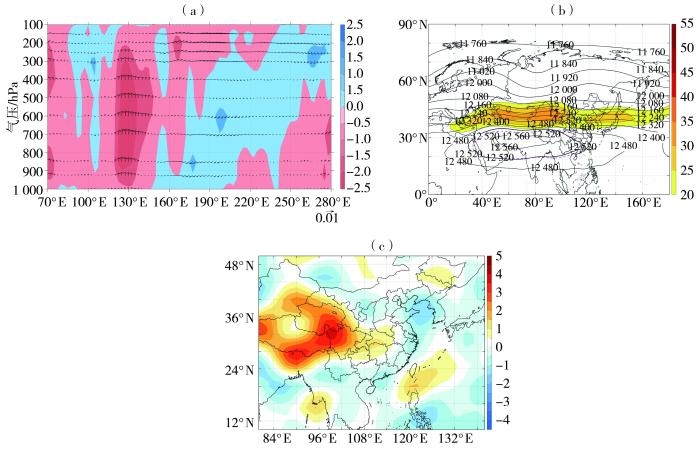

由前文分析可知,2001、2006、2011、2022年为1981年以来重庆夏季高温干旱最严重的年份,其中2006年不是拉尼娜年,对2001、2011、2022年3个拉尼娜年夏季500 hPa高度场进行合成分析(图7)。可以看出,拉尼娜年重庆夏季的高温和干旱与北半球欧亚中高纬地区的特定环流形势有关。欧亚中高纬地区环流呈“两槽一脊”的分布特征,即乌拉尔山地区受低压槽控制,且一直延伸到巴尔喀什湖地区,贝加尔湖及以东地区受高压脊控制,黑龙江地区有一浅槽。我国大部地区包括青藏高原及四川盆地高度场偏高,南海及西太平洋地区高度场偏低。副高面积偏大、强度偏强,脊线位置偏北,西伸脊点偏西。重庆地区主要受5 850线控制,高度场偏高。这样的环流形势不利于北方冷空气南下影响到重庆地区。

图7

图7

2001、2011、2022年夏季500 hPa高度场(黑色等值线)及距平(彩色填充)(a,单位:gpm),700 hPa风场(箭矢)及经向风距平(彩色填充)(b,单位:m·s-1)合成分析

(粉色线为气候平均5 880 gpm线)

Fig.7

The composited 500 hPa geopotential height filed (black contour lines) and its anomaly filed (color shaded) (a, Unit: gpm), 700 hPa wind filed (arrows) and meridional wind anomaly filed (color shaded) (b, Unit: m·s-1) in summer of 2001, 2011 and 2022

(The pink lines represent the climate average 5 880gpm line)

重庆夏季高温干旱明显的拉尼娜年,700 hPa西太平洋地区受反气旋性风场控制,孟加拉湾地区存在气旋性风场,包括重庆在内的西南地区主要受西南风影响,但南风分量较常年同期偏小,表明重庆地区主要受偏弱的西南风影响,水汽含量较小。

热带中东太平洋海温的持续异常会引起赤道太平洋Walker环流的改变。为分析大气环流对热带太平洋海温的响应,对2001、2011、2022年平均Walker环流、200 hPa高度场及纬向风场、700 hPa垂直速度场进行分析(图8)。结果显示,重庆夏季高温干旱明显的拉尼娜年,赤道150°E以东地区受大范围下沉气流主导,以西的西太平洋到东印度洋地区为大范围强盛上升气流主导区,形成了热带太平洋—印度洋的正向Walker环流,和厄尔尼诺年的Walker环流呈相反位相(袁媛等,2012),这反映了热带大气环流对拉尼娜事件的响应。受印度洋和西太平洋地区Walker环流上升气流的影响,南亚高压向北发展,脊线偏北,东伸脊点接近常年,重庆的中西部和东南部受南亚高压控制,高空西风急流位于南亚高压北侧的我国北方地区,不利于重庆地区强对流天气和较强降水的发生[图8(b)]。

图8

图8

2001、2011、2022年夏季5°S—5°N平均Walker环流场距平(彩色填色区为放大100倍的垂直速度ω距平,单位:10-2 Pa·s-1;箭矢为u风和ω距平合成,单位:m·s-1)(a)、200 hPa位势高度场(黑色等值线,单位:gpm)及纬向风场(彩色填色,单位:m·s-1)(b)、700 hPa垂直速度场(c,单位:10-2 Pa·s-1)合成分析

(粉色虚线为气候平均12 520 gpm线)

Fig.8

The composited Walker circulation anomaly field averaged over 5°S—5°N (a, shaded area show anomalous vertical velocity, the vertical velocity has been magnified by 100 times, Unit: 10-2 Pa·s-1; vector wind show the synthesis of anomalous vertical velocity and anomalous u wind, Unit: 10-2 Pa·s-1), 200 hPa height filed and zonal wind anomaly (b, contour lines show mean field, Unit: gpm; shaded area show zonal wind anomaly, Unit: m·s-1) and 700 hPa vertical velocity filed (c, Unit: 10-2Pa·s-1) in summer of 2001, 2011 and 2022

(pink dotted line represent the climate average 12 520 gpm line)

从图8(c)可知,重庆夏季高温干旱明显的拉尼娜年,受印度洋和西太平洋Walker环流上升气流影响,西太平洋—我国华南—云南地区都处在上升运动区域,青藏高原到四川盆地,包括重庆地区处在下沉气流控制范围内。表明该区域处在下沉运动区域中,该区域内的水汽上升辐合较弱,低层相对湿度较小,抑制了低云的形成和发展,不利于降水的产生。重庆地区长时间受下沉气流控制是异常高温和干旱形成的主要原因。

5 结论

本文研究了1981—2022年重庆地区夏季高温和气象干旱的时空分布特征,分析了其对拉尼娜事件的响应及相应的环流形势。得到以下结论:

(1)夏季是重庆干旱频率最高,持续日数最多的季节,尤其是8月,干旱频率最高,高温和干旱日数最多。

(2)夏季重庆全市平均干旱日数达28.2 d,中旱及以上干旱日数占干旱总日数的55%。高温干旱主要发生在重庆东北部及长江沿线地区。35 ℃和37 ℃以上高温日数较多,而40 ℃以上高温日数较少。高温和气象干旱之间存在相互促进的关系,长时间高温有利于较重干旱的发展,反之亦然。

(3)前期冬、春季赤道中东太平洋海温处于拉尼娜状态,对重庆夏季高温干旱的发生有显著影响。弱拉尼娜事件有助于重庆夏季高温的发生,而中等强度的拉尼娜事件更倾向于促进干旱的发展。中部型和东部型拉尼娜事件均对重庆夏季高温和干旱有明显影响,其中中部型的影响更为显著。

(4)拉尼娜事件影响下,南亚高压的偏大、偏强、偏北状态,以及副高的偏大、偏强、偏北状态,对重庆夏季高温干旱有重要影响。此外,高空西风急流的位置变化也是影响重庆夏季高温和干旱的一个重要因素。

本文揭示了重庆夏季高温干旱与拉尼娜事件之间的关系,并对影响机制进行了一些初步分析。但由于重庆特殊的地理位置,其天气气候受多重因素影响,包括青藏高原、东亚季风和南亚季风等。值得注意的是,2006年虽然高温干旱最为严重,但却并非拉尼娜年,这表明还有其他因素影响重庆的高温干旱。因此,对高温干旱的成因机制还需进一步深入研究。近年来重庆高温干旱复合事件频繁发生,但目前缺乏统一的定义和标准来判定这种复合事件,因此未来的研究将着重于利用客观标准对其进行分析。

参考文献

气象干旱指数在中国的适应性研究进展

[J].在全球变暖背景下, 中国极端干旱事件频繁发生,其强度和范围都不断增大,这不但给国民经济特别是农业生产等带来巨大损失, 还会造成水资源短缺、荒漠化加剧、沙尘暴频发等诸多深远的不利影响。为进一步提高干旱监测、预测、评估和决策服务等方面的技术水平, 以气象干旱为对象,对常用的气象干旱指标在中国的时空适应性进行了系统总结。首先,从指数的计算原理及考虑要素的角度回顾了国内常用干旱指数及其特点,这些指标主要分为两类:一类是只考虑单一因子的干旱指标,另一类是考虑多要素的干旱指标。其次,系统归纳了这些干旱指数在我国不同区域、不同季节的适应性,阐述了对现有干旱指数的进一步修正、改进及其应用效果,并对影响干旱指数适应性的主要因素进行探讨。最后,提出目前干旱研究领域存在争议的问题,探讨今后在气象干旱监测指标及其适应性研究中应重点解决的关键科学问题及发展趋势。

2022年夏季我国高温干旱特征及其环流形势分析

[J].在气候变暖背景下,2022年夏季我国出现1961年以来平均气温最高和降水量次少的气候异常,并伴有最强的全国性(东北地区除外)高温过程和长江中下游及川渝地区大范围强伏旱。针对这次高温干旱的持续性和极端性,本文基于2022年6—8月全国2162个气象站逐日最高气温和降水量以及NCEP(National Centers for Environmental Prediction)/NCAR(National Center for Atmospheric Research)逐日再分析资料等,分析其时空分布特征及环流形势,将对今后我国南方地区夏季高温干旱不同时间尺度的预报预测有一定参考价值。结果表明:2022年夏季,全国76.0%的站共出现48 198次高温,其中36.6%的站累计出现3001次极端高温事件,20次以上极端高温事件的站点均分布在四川盆地,高温状况远超21世纪以来的典型高温年份。全国性的高温过程从6月13日持续到8月30日,共计79 d,高温最强时段在8月11—24日。按照高温发生站次、持续时间、影响范围、强度等由强到弱综合排序,依次是华东、西南、华中、西北、华北和华南地区,其中西南地区极端性最强,而东北地区未出现高温。干旱时空分布特征与高温基本相似,全国最强干旱时段在8月中旬。2022年夏季,500 hPa欧亚中高纬度呈“两脊一槽”型,尤其在7—8月乌拉尔山和鄂霍次克海附近高压脊形成阶段性阻塞高压,强盛的副热带系统将两高之间活跃的冷空气大部分时段阻挡在50°N以北,造成我国“北涝南旱”的格局;低纬度的伊朗高压异常东伸,西太平洋副热带高压略偏北且异常西伸,两高压长时间贯通形成的高压带控制区气流辐散下沉,并持续阻碍水汽向中纬度输送,不利于长江流域产生降水。同时,对流层高层南亚高压异常偏东,与中层的西太平洋副热带高压相向而行,于8月中下旬在80°E—120°E范围内叠加,致使控制我国大范围的高压系统呈稳定正压结构,中心位于川渝上空,致使川渝地区成为高温日数和极端高温事件次数的高值中心。

川渝地区夏季高温干旱变化特征及其异常年环流形势分析

[J].分析了川渝地区夏季高温日数时间演变特征及其异常年份的环流形势。结果表明, 川渝地区高温日数在20世纪50年代到70年代总体偏多, 1979年是由多到少的突变年, 80年代高温日数明显偏少, 90年代以后又有增多趋势。川渝地区夏季高温酷暑年和凉夏年的环流形势存在着明显的差异。酷暑年, 我国南海北部对流增强, 使得西太平洋副热带高压偏北, 乌拉尔山和鄂霍次克海地区无持续性阻塞高压, 同时东亚大槽变浅, 青藏高原上升运动减弱。850 hPa距平风场上, 川渝地区以南被东北距平风控制, 以北被正南距平风控制, 这种环流形势配合有利于川渝地区夏季高温干旱的发生、 发展。前期春季OLR场变化特征可为川渝地区夏季高温干旱的预测提供一定的参考依据。

ENSO事件的季节演变对西南夏季降水异常的影响分析

[J].采用西南120站逐月夏季降水, 美国CPC年逐月Ni?o3.4指数, NCEP/NCAR逐月环流等资料, 分析了ENSO事件的季节演变对西南夏季降水的影响及其机制。结果表明, ENSO事件衰减对西南降水有重要影响, 这种影响主要由赤道中东太平洋海温影响菲律宾对流活动进而持续调制西太平洋副热带高压(简称西太副高)实现, 与ENSO事件的结束季节有重要关联。在El Ni?o(La Ni?a)衰减年, 随着事件结束时间从冬季向春、 夏季推迟, 赤道中东太平洋海温释放能量增大(减弱), 西太副高向大强西南(小弱东北)的方向发展, 加强(抑制)南海的水汽输送, 影响着孟加拉湾水汽输送, 从而影响西南降水异常分布, 其显著区域随着事件结束季节的推迟而扩大, 在El Ni?o衰减次年更为突出。依据能量累积释放效应, 从前一年9月开始的逐月Ni?o3.4区累积海温能更好指示夏季西太副高的强弱和大小, 当4 -5月的累积海温超过±0.5时, 与夏季副高面积、 强度指数的符号一致率为100%。因此, 能够依据累积海温判断夏季西太副高强弱、 大小, 从而判断西南夏季降水的异常趋势。

青藏高原地区气象干旱研究进展与展望

[J].青藏高原是承受自然灾害脆弱性较高的地区。该区域经常遭受雪灾、干旱、大风、雷电、冰雹和洪涝等气象灾害的危害,其中,干旱是该区域除雪灾外影响最为严重的气象灾害。随着气候变化和人类活动的加剧,青藏高原由气象灾害造成的损失不断加剧。为此,着眼于青藏高原的区域特点,对其气象干旱研究现状进行了梳理与分析,系统总结了青藏高原气象干旱的主要研究成果,揭示了青藏高原气象干旱时空分布的基本特征:干旱的高发区在高原的北部、东北部、西南部和东南部,高发时段为1980年代和2000年代;归纳了青藏高原气象干旱监测和预测的主要技术方法:基于干旱指数开展的干旱监测评估和基于干旱影响因子利用气候模式进行的干旱预测;给出了青藏高原干旱灾害风险的发生规律:青藏高原东北部偏南地区是农牧业干旱灾害的高风险区,东北部、西南部和东南部是较高风险区;高寒草原比高寒草甸面临的干旱灾害风险高。基于数值模式和未来情景,预估21世纪青藏高原气温升高、降水增加;但由于降水增加表现出明显的时空分布不均匀性,未来发生季节性和区域性气象干旱的可能性仍然很大;同时,提出了青藏高原气象干旱研究在资料、技术方法和模式应用等方面存在的问题,并结合国际前沿,展望了青藏高原气象干旱未来研究需关注的关键科学问题和技术领域。

我国不同区域气象干旱成因研究进展与展望

[J].在全球增暖背景下,我国干旱灾害的严重程度、持续时间和影响范围均呈增加趋势。气象干旱是干旱灾害发生的前提,厘清气象干旱形成原因,对提高干旱预警能力、制定干旱灾害应对策略和防御措施有重要科学意义。本文较为全面地梳理了我国气象干旱成因的研究进展。首先,考虑干旱的成因具有区域差异性,分别总结了我国西北、华北、东北、华东、华南及西南6个区域的干旱成因;考虑干旱的时间持续性,基于季节干旱、两季连旱和三季连旱,分别从冷暖空气、位势高度场、海温场异常等方面归纳各区域不同持续时间气象干旱形成的主要影响因子。其次,提出了目前我国气象干旱成因研究面临的科学问题和未来研究方向。鉴于已有的干旱成因研究多以对单一影响因子研究为主,即便考虑了干旱形成的多个影响因子,但仍然相对缺乏对多因子间协同作用的定量分析,因此未来需要关注不同影响因子对气象干旱形成的贡献率及彼此间协同作用的定量关系。

1961—2018年四川盆地极端伏旱日数准2a周期变化特征及其可能成因

[J].利用1961—2018年四川盆地103站的气象干旱综合指数,采用多锥度奇异值分解、经验正交函数分解等方法,分析四川盆地极端伏旱日数准2 a周期的时空变化特征及其可能的形成原因。结果表明:近58 a来,四川盆地极端伏旱日数的主模态为全区一致变化型,且有明显的年际和年代际变化特征,2.3~2.5 a的年际振荡周期最为显著。准2 a周期的典型循环表现出四川盆地极端伏旱日数多寡交替的循环振荡,大值中心出现在盆地中部,与主模态空间型基本一致,但准2 a周期信号并非一直存在,20世纪60年代末到80年代初信号最强。准2 a周期典型循环的第一年,西太平洋副热带高压脊线和副热带西风急流轴线位置均偏北,四川盆地处于日本南部到中国华南西部水汽异常输送带的西部,并出现异常辐散,不利于降水产生,导致四川盆地极端伏旱日数偏多;第二年的大气环流异常情况与第一年相反,极端伏旱日数偏少。

Uncertainties in historical changes and future projections of drought. Part I: estimates of historical drought changes

[J].