引言

干旱是一种复杂的自然现象,旱灾是气象灾害中最主要的灾害,也是发生范围最广的自然灾害之一(Bryant, 1991;Mishra and Singh, 2010),严重影响农牧业生产和生态环境安全(王玲玲等,2021;张强,2022)。21世纪以来,全球气候逐渐变暖,致使干旱灾害频发,干旱受灾率和成灾率均呈明显增加趋势(IPCC,2007;范进进等,2022),进一步制约了畜牧业的可持续发展(武荣盛等,2021)。甘南藏族自治州位于青藏高原东缘,湿润寒冷,主要草甸类型为高寒草甸和高寒灌丛草甸(刘兴元等,2006),是我国重要的高寒牧区之一(马悦等,2023),但由于旱灾频发,不仅对当地农牧业产生严重影响,而且导致植被严重退化,进一步加大了生态环境的脆弱性(王劲松等,2022)。在气候变暖以及人类活动影响下,科学认识干旱发展规律,对农牧业发展和草原生态恢复具有现实意义(王晨鹏,2021;陈燕丽等,2022)。

表征干旱的指数有多种,如帕默尔干旱指数(Palmer Drought Severity Index,PDSI)(Palmer,1965)、标准化降水指数(Standardized Precipitation Index,SPI)(Mckee et al.,1993)、气象干旱综合指数(Meteorological Drought Composite Index,MCI)(国家气候中心等,2017)、标准化降水蒸散指数(Standardized Precipitation Evapotranspiration Index,SPEI)(Vicente-Serrano et al.,2010)等。其中,SPEI表征干旱时考虑了降水和蒸发对干旱的影响,不仅具有SPI的多尺度特点,而且具有PDSI对温度敏感的特点(江笑薇等,2019),在半干旱、半湿润地区对于各种时间尺度的干旱监测和评估适用性均较好(庄少伟,2013)。

以往针对甘南高原干旱事件的研究大多基于单个气象站点分析区域干旱特征,存在空间不连续、以点带面、空间分辨率低等问题,此外忽略了海拔高度对气温的影响,对甘南高原年际、季节尺度上干旱特征时空差异的研究结论存在分歧(高秉丽等,2022;郑健等,2023)。本文利用1973—2022年气象观测站点逐月降水和气温观测数据计算SPEI,基于ANUSPLIN插值软件以海拔高度作为协变量将气温、SPEI等插值为500 m×500 m的栅格数据,并采用Mann-Kendall 检验、Sen’s slope估计方法,初步研究甘南高原1973—2022年的年、季尺度干旱时空演变特征,以期为该区域干旱预测、生态环境修复和抗旱减灾提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

本文研究区甘南高原是指位于青藏高原东缘、海拔高度在1 618~4 775 m之间的甘南州高海拔区域(图1),其地形复杂,热量差异明显,气候寒冷。年平均气温自东向西随海拔升高而降低(2.3~7.9 ℃),大部分地方长冬无夏、春秋短暂;平均年降水量为452.2~611.3 mm,玛曲最多,夏河最少,降水量暖季多、冷季少且变化大;年日照时数为2 200~2 400 h,年总辐射量达4 451.56~6 425.37 MJ·m-2,因牧区海拔高牧草生长期短,能利用的有效生理辐射较少(王伟军等,2016)。天然草地面积(260.25万hm2)占土地总面积的67.64%,草地类型有高寒草甸、高寒灌丛草甸、山地草甸、高寒草原等(刘兴元等,2006)。

图1

图1

甘南高原海拔及31个气象站点分布

Fig.1

The elevation of the Gannan Plateau and distribution of 31 meteorological stations

1.2 资料

文中附图涉及地图基于国家自然资源部甘肃省地理信息公共服务平台下载的审图号为甘S(2021)91号的标准地图制作,底图无修改。

1.3 方法

1.3.1 标准化降水蒸散指数(SPEI)

采用Thornthwaite方法(Thornthwaite,1948)计算月潜在蒸散量:

式中:

计算逐月降水量与潜在蒸散量差值

式中:

1.3.2 干旱等级划分

干旱等级划分基于《气象干旱等级》(GB/T 20481—2017)中标准化降水蒸散指数(表1)。

表1 基于SPEI的干旱等级划分标准

Tab.1

| 等级 | 类型 | SPEI |

|---|---|---|

| 1 | 无旱 | SPEI>-0.5 |

| 2 | 轻旱 | -1.0<SPEI≤-0.5 |

| 3 | 中旱 | -1.5<SPEI≤-1.0 |

| 4 | 重旱 | -2.0<SPEI≤-1.5 |

| 5 | 特旱 | SPEI≤-2.0 |

1.3.3 干旱发生频率

对1973—2022年研究区内年和季节尺度的SPEI进行统计,然后划分干旱等级,再计算研究期内年和季节内不同等级干旱出现频率(师玉锋等,2020)。

2 结果分析

2.1 甘南高原气候变化趋势

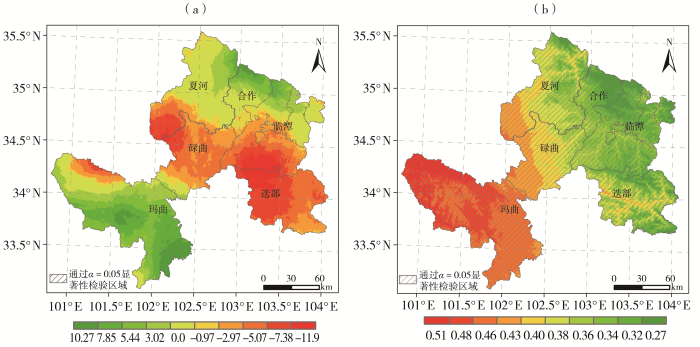

图2为1973—2022年甘南高原年降水量和年均气温变化趋势。可以看出,高原中部和东南部年降水呈减少趋势,主要分布在玛曲西北部、碌曲、夏河南部、临潭南部及迭部部分区域,气候倾向率最大达-11.90 mm·(10 a)-1;高原西南部及东北部呈增加趋势,主要分布在玛曲东南部、夏河北部、合作北部、临潭北部部分区域,气候倾向率最大达14.89 mm·(10 a)-1。近50 a甘南高原整体表现为增暖趋势,高原东部增温幅度较小,自东北向西南随纬度降低年均气温呈显著增加趋势(通过α=0.05的显著性检验),其中西南部的玛曲增温趋势最明显,气候倾向率最大达0.55 ℃·(10 a)-1。

图2

图2

1973—2022年甘南高原年降水量[a,单位:mm·(10 a)-1)]和年均气温[b,单位:℃·(10 a)-1]变化趋势空间分布

Fig.2

Spatial distribution of change trend of annual precipitation (a, Unit: mm·(10 a)-1) and annual average temperature (b, Unit:℃·(10 a)-1) over the Gannan Plateau from 1973 to 2022

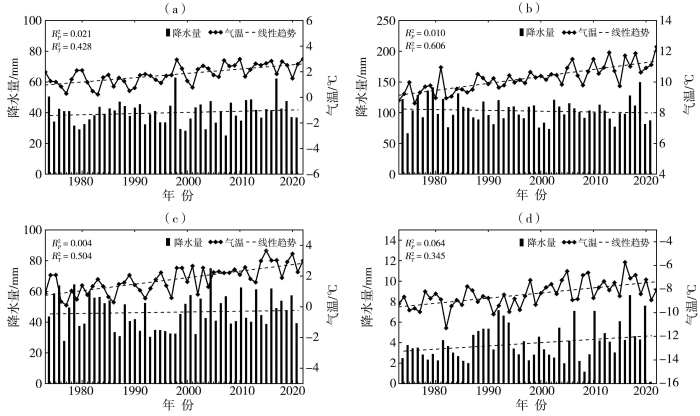

图3为1973—2022年甘南高原降水和气温的季节变化。春、夏、秋、冬季多年平均降水量分别为40.01、102.77、46.49、3.92 mm,分别占年均降水量的21.0%、53.2%、24.0%、2.0%。近50 a春、秋、冬季降水均呈增加趋势,线性倾向率分别为0.74、0.46、0.31 mm·(10 a)-1;夏季近50 a降水呈减少趋势,线性倾向率为-1.26 mm·(10 a)-1,但趋势均不显著。春、夏、秋、冬季气温均呈显著增加趋势,增温率分别为0.34、0.45、0.42、0.43 ℃·(10 a)-1,增温趋势均通过α=0.01的显著性检验。

图3

图3

1973—2022年甘南高原四季平均降水量与气温变化

(a)春季,(b)夏季,(c)秋季,(d)冬季

Fig.3

Changes of average precipitation and temperature in four seasons in the Gannan Plateau from 1973 to 2022

(a) spring,(b) summer,(c) autumn,(d) winter

综上,甘南高原年降水量和年均气温的变化趋势存在空间不均匀性。高原中部和东南部降水呈减少趋势,高原西南部和东北部呈增加趋势;降水变化存在明显的季节差异,夏季降水呈不显著减少趋势,而春、秋、冬季则呈增加趋势。近50 a来甘南高原年均气温和四季气温均呈上升趋势,且自东北向西南随纬度降低增温率呈显著增加趋势。

2.2 干旱时空变化特征

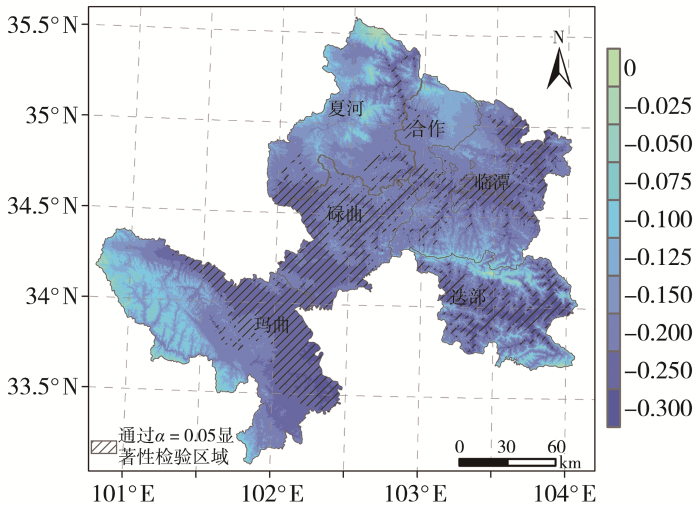

图4为年平均SPEI 的变化趋势空间分布。可以看出,近50 a来甘南高原整体呈干旱加重趋势,高原西部的碌曲和玛曲东部及甘南东部部分区域SPEI减小趋势最显著,大部分地区SPEI每10 a减小0.15以上,通过α=0.05显著性检验的区域占比40%;海拔较高的玛曲西部和甘南北部部分区域干旱化趋势不明显。

图4

图4

1973—2022年甘南高原年均SPEI变化趋势的空间分布[单位:(10 a)-1]

Fig.4

Spatial distribution of change trend of annual mean SPEI in the Gannan Plateau from 1973 to 2022 (Unit:(10 a)-1)

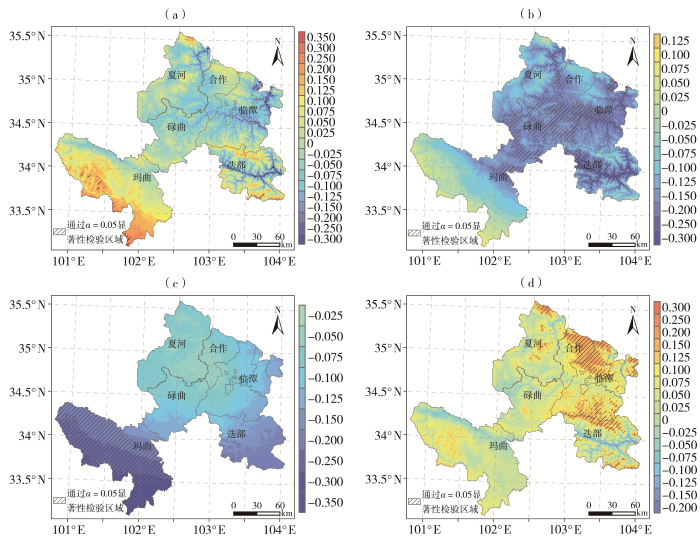

近50 a来,甘南高原不同季节SPEI变化趋势存在明显差异(图5)。夏季,高原中东部干旱呈加重趋势,大部分区域 SPEI每10 a 减小0.10以上,31%的区域通过α=0.05的显著性检验,而海拔较高的高原西部则呈较弱的干旱减轻趋势;秋季高原整体呈干旱化趋势,尤其甘南西部干旱化趋势更明显,如玛曲西南部SPEI显著减小,每10 a减小 0.20~0.36,且27%的区域通过α=0.05的显著性检验;春季与夏季相似,但春季干旱加重区域范围和干旱化程度均小于夏季,3%的区域通过α=0.05的显著性检验;冬季甘南高原整体呈干旱减轻趋势,且高原东北部表现最明显,SPEI每10 a增加0.15~0.31,15%的区域通过α=0.05的显著性检验。综上,近 50 a来,甘南高原干旱变化存在明显的季节和区域差异,夏、秋季整体呈干旱加剧趋势,夏季高原中东部更明显,秋季高原西南部更明显;而冬、春季则整体呈干旱缓解趋势,冬季缓解区域主要位于高原东北部,春季则位于甘南西部。

图5

图5

1973—2022年甘南高原SPEI的四季变化趋势空间分布[单位:(10 a)-1]

(a)春季,(b)夏季,(c)秋季,(d)冬季

Fig.5

Spatial distribution of change trend of SPEI in four seasons in the Gannan Plateau from 1973 to 2022 (Unit:(10 a)-1)

(a) spring,(b) summer,(c) autumn,(d) winter

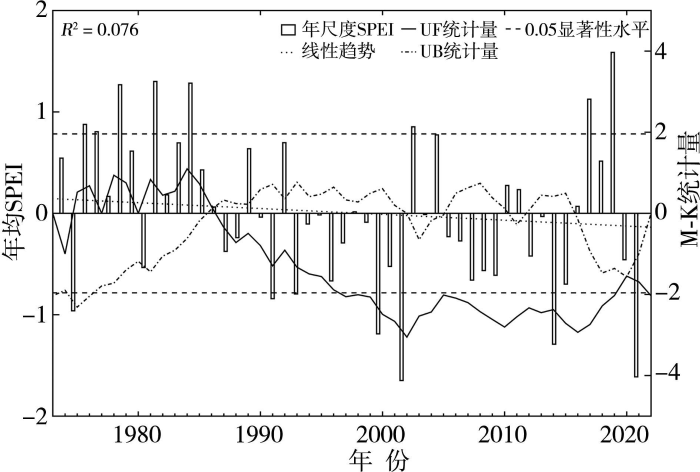

图6为1973—2022年甘南高原区域平均年SPEI的时间序列。可以看出,1970年代后期至1980年代前期甘南高原较湿润,1980年代中后期开始转为干旱,进入21世纪后,干旱持续时间和强度均明显增大。其中2000—2002年、2008—2010年均出现 3 a左右的干旱,2002、2022年SPEI小于-1.50,为严重干旱等级。根据《中国气象灾害大典》(董安祥等,2005)、《甘肃统计年鉴》(http://tjj.gansu.gov.cn/tjj/c109464/info_disp.shtml)、《甘南统计年鉴》(http://tjj.gnzrmzf.gov.cn/ztlm.htm)等历史灾情记载, 1974、1978、1981、1982、1987、1991、1992、1994、1996、1997、1999、2000、2001、2002、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2016和2022年均出现不同程度旱情,其中1987、1997、2009、2016和2022年发生较严重干旱,历史灾情记载与SPEI表征结果基本一致。进一步分析甘南高原区域平均年SPEI近50 a的线性趋势,发现年均SPEI每10 a减小0.14,整体呈变干趋势,通过α=0.05的显著性检验。M-K突变检验发现,年SPEI在1986年出现突变,1986年之前高原年平均SPEI呈不显著增加趋势,1986年之后则呈减小趋势,并且1997年之后UF曲线超出95%的置信区间,表明干旱化趋势显著。

图6

图6

1973—2022年甘南高原年均SPEI的逐年变化及Mann-Kendall检验曲线

Fig.6

Yearly change of annual mean SPEI in the Gannan Plateau from 1973 to 2022 and its Mann-Kendall test curve

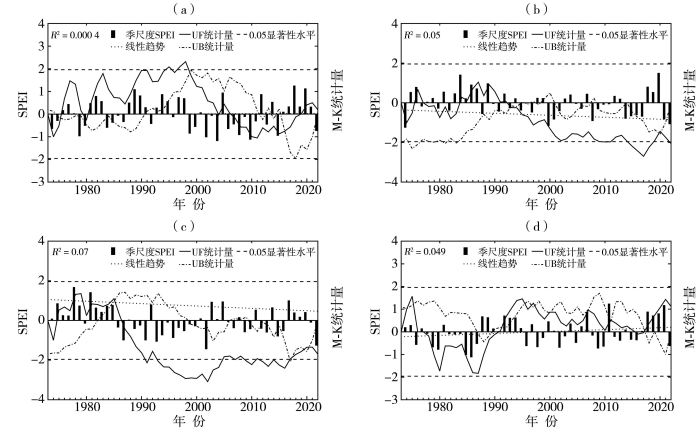

图7为1973—2022年甘南高原季节平均的SPEI年际变化及突变检验。可以看出,近50 a来,夏、秋季SPEI呈减小趋势,春、冬季则呈增加趋势,但趋势并不显著。

图7

图7

1973—2022年甘南高原季节平均的SPEI变化及Mann-Kendall检验曲线

(a)春季,(b)夏季,(c)秋季,(d)冬季

Fig.7

Yearly variation of seasonal mean SPEI in the Gannan Plateau from 1973 to 2022 and its Mann-Kendall test curve

(a) spring,(b) summer,(c) autumn,(d) winter

春季,SPEI以0.01·(10 a)-1的速率增加,干旱整体呈减轻趋势;春季平均SPEI经历上升、下降、再上升的波动变化;1975—2006年UF统计量大于0,说明在1975—2006年春季呈干旱减轻趋势。夏季,SPEI以-0.10·(10 a)-1的速率减小,整体表现出显著的干旱化趋势;M-K检验发现UF和UB曲线1992年相交,表明甘南高原夏季SPEI突变从1992年开始,1992年后表现出干旱加剧趋势,且2009—2018年UF曲线超出95%的置信区间,说明在此期间夏季干旱化趋势显著。秋季,SPEI以-0.12·(10 a)-1的速率减小,整体表现出干旱化趋势;在95%置信区间内,UF、UB曲线1985年相交,表明甘南高原秋季SPEI突变从1985年开始,1985年之后UF统计量小于0,且在1991年超出95%的置信区间,表明在1991—2016年秋季干旱化趋势显著。冬季SPEI以0.09·(10 a)-1的速率增加,整体表现为干旱减轻趋势,其中,2011年冬季最湿润,SPEI为1.23;UF曲线出现波动变化,但均在95%的置信区间内,说明冬季干旱减轻趋势并不显著。

图8

图8

甘南高原不同季节轻旱发生频率的空间分布(单位:%)

(a)春季,(b)夏季,(c)秋季,(d)冬季

Fig.8

Spatial distribution of slight drought frequency in different seasons in the Gannan Plateau (Unit: %)

(a) spring, (b) summer,(c) autumn, (d) winter

2.3 干旱发生频率变化特征

总体来看,甘南高原四季轻旱频率(约16.2%)均明显高于其他等级干旱,中旱、重旱频率分别为9.6%、6.3%,特旱发生频率最低(0.2%)。图8为1973—2022年甘南高原春、夏、秋、冬季轻旱发生频率的空间分布。可以看出,夏季和冬季轻旱发生频率最高,夏季轻旱主要发生在甘南高原中东部,大部分区域轻旱频率在18.0%以上,最高频率出现在迭部北部(23.7%),冬季整个甘南高原轻旱发生频率均较高。春、秋季轻旱发生频率相对夏、冬季较低,且甘南中东部明显高于西部。中旱秋季发生频率最高,主要分布在甘南高原南部(12.0%~16.0%),最高频率出现在迭部东南部(约18.0%);其他季节中旱发生频率较秋季低,且甘南高原南部高于北部(图略)。重旱夏季发生频率最高,主要分布在甘南高原南部,区域较小,最高频率出现在玛曲西部(约6.2%);春、夏、冬季重旱发生频率较夏季低,同样也是甘南高原南部高于其他地区(图略)。特旱四季发生频率均较低,其中春季高于夏、秋、冬季,主要分布在甘南高原西北部(图略)。

年尺度上,轻旱发生频率(15.0%~17.9%)最高,主要出现甘南高原南部;东部中旱发生频率较高;南部重旱频率较高,最高频率(约8.4%)出现在玛曲东南部;特旱发生频率(2.1%以下)整体较低。

3 讨论

本研究发现甘南高原各季节、年均气温上升趋势显著,这与姚旭阳等(2022)研究结论一致;夏季降水呈减少趋势,其他季节呈增加趋势,这与赖力(2020)研究结论一致。有研究表明青藏高原西北地区干旱化程度较严重,东部及南部地区呈微弱的干旱化趋势(汪生珍,2022),本研究发现甘南高原整体呈干旱化趋势,一定程度上验证了前人研究结果。甘南高原夏秋季呈干旱化趋势,这与紧邻的川西高原夏秋季干旱变化趋势一致(蓝浩宸等,2023)。甘南高原整体呈现干旱化趋势,年SPEI在甘南高原东部部分区域呈显著减小趋势,甘南高原中东部干旱发生频率较高,这与郑健等(2023)的研究结果一致,但他们发现甘南高寒气候区春季干旱加剧趋势最明显,夏、秋季次之,这与本研究结论“夏季干旱趋势最显著,秋、春季次之”存在一定差异,这种差异可能因海拔、地形、资料时段、气象站点位置和数量以及插值方法不同造成。另外,本研究使用ANUSPLIN进行气温、降水、SPEI的空间插值,并基于栅格像元的Sen’s slope趋势分析方法,一定程度上弥补了地面站点时空分布不连续的缺点。但本研究选用干旱指数时没有进行多种干旱指数的对比分析,再者缺乏干旱历时、干旱烈度、干旱面积等干旱特征定量化和相互联系的分析。干旱是一种复杂的自然现象,尤其甘南高原海拔梯度大、地形复杂,因此还需探究干旱形成原因及干旱的动态变化趋势,为干旱灾害风险应对能力提供科学支撑。

4 结论

本文利用1973—2022年甘南高原及其周边31个气象观测站的逐月降水及气温观测数据,基于标准化降水蒸散指数(SPEI),分析该地区的干旱变化趋势以及时空演变特征,主要结论如下:

(1)1973—2022年,甘南高原年降水量和年均气温变化趋势存在明显的空间不均匀性。甘南高原中部和东南部年降水呈减少趋势,高原西南部及东北部呈增加趋势;甘南高原整体呈明显的增暖趋势,但高原东部增温幅度明显小于西部,且自东北向西南随纬度的降低增温率呈现显著增加趋势。

(2)甘南高原年SPEI呈显著减小趋势,全域整体趋向干旱化且存在很强的年际变率,1986年为突变年,1997年之后干旱化趋势显著。干旱变化存在明显的季节和区域差异,夏、秋季干旱呈加剧趋势且夏季最显著,春、冬季干旱有减缓趋势。夏季甘南高原中东部呈干旱加剧趋势,海拔较高的西南部地区则呈较弱的干旱减轻趋势;秋季全域呈干旱化趋势;春季干旱加重区域较夏季缩小;冬季甘南高原整体呈干旱减轻趋势,高原东北部最明显。

(3)甘南高原中东部是轻旱高发区,中旱和重旱高发地带主要位于甘南高原南部,特旱发生频率整体较低。甘南高原西部干旱发生频率总体小于中东部。

参考文献

气候变化背景下湖北省高温干旱复合灾害变化特征

[J].全球气候变化造成的极端气候事件频发已成为科学界和人类社会共同面临的挑战。气候变化驱动因素多样,时空过程复杂,全球不同区域存在显著差异。基于1961—2022年湖北省76个国家气象站逐日降水、气温等观测数据,根据区域性高温过程监测指标和区域性干旱过程监测评估方法,对湖北省1961年以来的区域性高温和干旱事件进行识别,在此基础上分析事件发生频率、持续时间、强度及其影响的变化特征。结果表明:区域性高温事件趋多增强且有连年发生的趋势;区域性干旱事件频次变化趋势不显著,但呈现群发、连发和重发特征;高温干旱复合事件有显著增加、间隔缩短的趋势。2022年夏季高温过程综合强度为1961年以来最强,与长江流域性干旱叠加,产生了从气象干旱到水文干旱、农业干旱和社会经济干旱的链式复杂影响。在全球变暖背景下,湖北省极端高温和干旱及其复合事件频发可能成为气候新常态,亟需加强极端事件的成因及其灾害风险评估研究,提高应对极端和复合型灾害的能力。

基于多源信息的综合干旱监测研究进展与展望

[J].当前干旱监测已由单一要素向多要素综合方向转变,为了更好地促进综合干旱监测理论和相关模型的发展,全面系统地分析了综合干旱监测的概念内涵,梳理了综合干旱监测模型的构建方法,将其划分为水平衡模型法、线性模型组合法、多变量联合分布函数法、主成分分析法和多源信息数据挖掘法5种。进一步针对当前综合干旱监测存在的挑战与不足,提出了综合干旱监测模型未来应努力发展的方向,即在理论层面上:一是研究干旱内在机理与发生发展过程,明晰干旱影响因素间的关联关系,构建集成多要素的定量干旱综合监测模型;二是增强干旱监测模型的针对性,依据地域、下垫面、生长季等的不同,发展适宜的干旱监测模型;三是针对模型验证难的问题,构建干旱综合监测模型精度验证指标体系。在技术层面上,研究与干旱相关多源信息的集成与融合,提高其综合利用水平,为干旱监测提供丰富的数据支撑和技术保障。

青藏高原东南缘气象要素Anusplin和Cokriging空间插值对比分析

[J].选取地形起伏度巨大的青藏高原东南缘为研究区,利用该研究区96个气象站点,结合高程数据,分别采用Cokriging和Anusplin空间插值方法,获取2010年250 m分辨率的年均温度和年累计降水插值曲面。并采用交叉验证方法对比Anusplin与Cokriging插值精度,分析了误差的空间分布特征,重点对比两种插值曲面差异较大的区域精度优劣,评价两种方法在复杂地区的适用性。结果表明,Anusplin在复杂地表的插值表现优于Cokriging,其中Anusplin气温插值的均方差仅为0.82℃,而Cokriging的均方差为1.45℃;两者的降水插值精度基本一致,但Anusplin在气象要素空间异质性大的区域优于Cokriging。因此,与Cokriging相比,Anusplin更适合青藏高原东南缘复杂地表气象要素空间插值。

青藏高原地区气象干旱研究进展与展望

[J].青藏高原是承受自然灾害脆弱性较高的地区。该区域经常遭受雪灾、干旱、大风、雷电、冰雹和洪涝等气象灾害的危害,其中,干旱是该区域除雪灾外影响最为严重的气象灾害。随着气候变化和人类活动的加剧,青藏高原由气象灾害造成的损失不断加剧。为此,着眼于青藏高原的区域特点,对其气象干旱研究现状进行了梳理与分析,系统总结了青藏高原气象干旱的主要研究成果,揭示了青藏高原气象干旱时空分布的基本特征:干旱的高发区在高原的北部、东北部、西南部和东南部,高发时段为1980年代和2000年代;归纳了青藏高原气象干旱监测和预测的主要技术方法:基于干旱指数开展的干旱监测评估和基于干旱影响因子利用气候模式进行的干旱预测;给出了青藏高原干旱灾害风险的发生规律:青藏高原东北部偏南地区是农牧业干旱灾害的高风险区,东北部、西南部和东南部是较高风险区;高寒草原比高寒草甸面临的干旱灾害风险高。基于数值模式和未来情景,预估21世纪青藏高原气温升高、降水增加;但由于降水增加表现出明显的时空分布不均匀性,未来发生季节性和区域性气象干旱的可能性仍然很大;同时,提出了青藏高原气象干旱研究在资料、技术方法和模式应用等方面存在的问题,并结合国际前沿,展望了青藏高原气象干旱未来研究需关注的关键科学问题和技术领域。

科学解读“2022年长江流域重大干旱”

[J].今年从6月开始持续到目前的整个长江流域的干旱事件,不仅对农业和能源等各方面影响十分严重,而且干旱发展过程和影响特征还表现出许多与以往不同的独特性,对其进行科学分析十分必要。鉴于此,该文试图在科学与科普同时兼顾的基础上,分别从新常态与反常态两个视角,从干旱的表现特征、形成机制、影响特点及从中得到的启示与思考等方面,对当前还在肆虐的2022年长江流域严重干旱事件进行一些简单的科学解读,以促进社会公众对此次干旱事件的科学认识。

The relationship of drought frequency and duration to time scales

[C]//

A review of drought concepts

[J].

Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau

[J].

Climate change 2007: The physical science basis//Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

[R].

An approach toward a rational classification of climate

[J].

A multiscalar drought index sensitive to global warming: the standardized precipitation evapotranspiration index

[J].