引言

刚刚过去的2022年夏季,用“干热”来形容再恰当不过了。与往年汛期重点关注大江大河汛情不同,2022年夏季我国气候总体表现温高雨少,除华南前汛期珠江流域和6月松辽流域出现汛情外,其他江河流域基本平稳,长江流域降水量较常年同期偏少32.5%,为1961年以来历史同期最少;太湖流域降水量较常年同期偏少47.3%,为历史同期第4少;7—8月,长江中下游及川渝地区夏伏旱影响范围广、强度大。6月13日至8月30日,我国中东部出现自1961年有完整气象观测记录以来综合强度最强的高温过程,高温持续时间长、极端性强[1]。7月21日至8月30日中央气象台连续41 d发布高温预警,其中连续发布高温红色预警12 d。此次高温过程,突破历史极值的地区主要分布在我国西部、华中、华东和两广地区20个省(自治区、直辖市)[2]。不仅如此,今年夏季世界各地高温也层出不穷。早在4—5月,印度和巴基斯坦迎来了极端热浪天气事件,印度3月气温创下了1901年以来最热纪录[3];6月以来,西班牙、法国、意大利、英国、德国、葡萄牙等欧洲多国接连遭受40.0 ℃以上的极端高温天气,部分地区刷新有气象记录以来的同期纪录[4];高温热浪还从美国南部和西部向中部、东部蔓延,在美国西南部和中西部地区多地最高气温高达40.0 ℃左右[5];南极也未能幸免,大部分地区6月气温远高于平均水平,海冰覆盖面积较历史同期大幅锐减[6]。大范围强高温及其引发的干旱,造成水资源供给、电力供应以及人畜饮水困难,作物减产,甚至引发山火等,严重影响了人们正常生活和身体健康,危害性极大。

我国夏季气候的影响机制异常复杂,每年各种影响系统位置、强弱、持续时间等的变化都可能引发大范围或区域高温、干旱或洪涝等灾害[7⇓⇓⇓⇓⇓⇓-14]。研究指出,中亚地区极端高温事件的强度和次数在1967年前后发生年代际转折,转折后的强度显著高于转折前,转折后次数转为正趋势[15]。显然,这个转折点明显早于全球气候变暖的突变时间。1961—2017年,我国热浪次数、日数大体呈“南高北低”的空间格局;除淮河流域外,高温热浪年累积日数呈显著增多趋势,且7月全国热浪的持续性增强,以北方和东南地区最显著[16]。长江流域是我国夏季高温频发地区,1961—2010年高温热浪次数、持续时间、强度整体均呈现先减后增的趋势[17]。21世纪以来,川渝、江南等地区的高温热浪次数、强度和持续时间均呈现增加趋势[18⇓-20];即使在夏季干热的西北地区,其高温演变特征也基本与我国其他地区同步,且高温开始时间有提前、结束时间有推后的趋势[21-22]。综上所述,气候变暖背景下我国大部分地区高温天气过程发生次数增加、强度明显增强。

从影响机制上看,西太平洋副热带高压(简称“西太副高”)是我国夏季大部区域高温干旱最主要和最直接的影响系统,高温的范围、持续时间、强度都与其东西、南北位置和控制面积及强度有密切关联;其次,大陆高压东伸和西风带高压脊对我国西部地区高温有影响[22];青藏高原热源中心(850 hPa)气温高、梯度大,暖平流强,致使高原下游地区高温强度大[23]。南亚高压也是我国夏季重要的影响系统,其与西太副高的强度、面积指数变化均呈显著正相关,而脊点平均位置变化具有“相向而行、相背而去”的互动趋势[24⇓⇓⇓-28]。通常,我国绝大部分地区高温天气发生在7—8月,且7月的高温日数多于8月[29⇓⇓⇓-33],而2022年长江流域的高温天气于7月下旬开始发展,并持续到整个8月,高温范围、持续时间、强度均在8月中旬前后达到顶峰,伴随温度持续升高,造成蒸散明显加快、土壤和植被失水迅速[7],干旱程度快速升级。2022年夏季我国高温时段、范围、强度极端异常及8月干旱加重是如何造成的?特点是什么?环流形势怎样?与以往存在哪些异同?为此,本文利用最新资料做了一些针对性工作,希望能够得到一些启示,以期为未来的高温干旱预测和服务提供有益帮助。

1 研究区概况

中国位于亚洲东部、太平洋西岸,陆地国土面积为960万km2,内海和边海的水域面积约470万 km2,辖23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。境内地势西高东低,西部有世界平均海拔(4000 m以上)最高的青藏高原,为第一阶梯;青藏高原以东至大兴安岭、太行山、巫山和雪峰山之间为第二阶梯,海拔一般为1000~2000 m;东部宽广的平原和丘陵为第三阶梯。长江(全长6300 km)和黄河(全长5464 km)是最主要的两条河流。中国气候复杂多样,从南到北跨热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带5个气候带,有温带季风气候、亚热带季风气候、热带季风气候、热带雨林气候、温带大陆性气候和高原山地气候等类型。夏季,内陆地区干燥酷热,沿海地区潮湿闷热,天气变化最为剧烈、复杂,各种灾害性天气(如高温热浪、雷电、冰雹、雷雨大风、洪涝、干旱和台风等)及其引起的次生灾害多发生于此时段。

2 资料与方法

所用资料包括4部分:(1)1991—2022年全国2162个气象站夏季逐日最高气温和降水量观测资料,其中1991—2017年资料来自国家气象信息中心,而2018—2022年资料则来自CIMISS(China Integrated Meteorological Information Service System)数据库。数据均经过质量控制,剔除缺测站点,形成两段站点完全匹配的完整资料。(2)2022年6—8月NCEP(National Centers for Environmental Prediction)/NCAR(National Center for Atmospheric Research)逐日500 hPa再分析资料,空间分辨率为2.5°×2.5°。(3)国家气候中心CIPAS(Climate Interactive Plotting and Analysis System)系统2022年夏季西太副高、南亚高压等指数逐日资料。(4)中国及省(直辖市、自治区)行政边界,是基于中华人民共和国自然资源部地图技术审查中心标准地图服务系统下载的审图号为GS(2019)1831号的地图制作,底图无修改,地图为高斯-克吕格投影。根据研究需要,按照地理区域将全国划分为华东(鲁、苏、皖、沪、浙、赣、闽,452站)、西南(云、贵、川、藏、渝,374站)、西北(陕、甘、宁、青、新,325站)、华中(豫、湘、鄂,270站)、华南(桂、粤、琼,189站)、华北(京、津、冀、蒙、晋,377站)和东北(黑、吉、辽,175站)共7个区域。

统计规则和方法:(1)高温日是指某站日最高气温大于或等于35.0 ℃的日期。(2)在《区域性高温过程监测和评价方法》①(①中国气象局预报与网络司.区域性高温过程监测和评价方法(气预函〔2019〕63号))中,将高温站数占有效监测站数(站点不缺测)的百分比大于或等于3.0%作为全国性高温过程。本文选用了2162站,故该数值的3.0%为65站。通过对1991—2022年全国性高温过程的识别,该阈值在近10 a年际变化小,难以比较出差异,认为阈值偏低,故将其提高到5.0%。另外,地理区域的高温过程定义为高温站数占有效监测站数的百分比大于或等于9.0%(3倍的3.0%),第一个符合该标准的日期是开始日,最后一个符合的日期是结束日,持续时间不少于5 d,整个夏季可存在多个高温过程。按此标准,全国及7个地理区域(华东、西南、西北、华中、华南、华北和东北)高温过程站数的阈值依次是108、41、34、29、24、17、34、16站。(3)采用《极端高温监测指标》[34]中百分位方法进行极端高温事件的识别。取气候标准期(1991—2020年)内每年夏季日最高气温的极值和次极值,构建一个含有60个样本序列,并按照从小到大进行排序,取第95个百分位数(即排位第58的数值)作为日最高气温的极端阈值,大于或等于该阈值的事件为极端高温事件。

3 中国夏季高温特征

3.1 全国高温演变特征

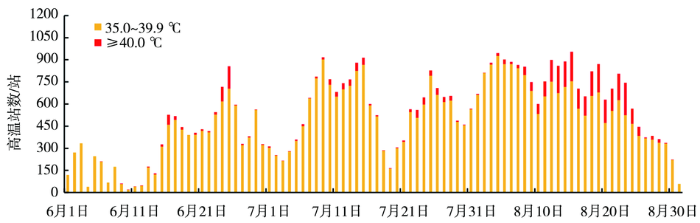

从图1看出,2022年夏季中国高温发生范围和演变过程可见一斑。全国2162站中有1643站出现高温天气,占比76.0%,共计出现48 198站次。按照108站(5.0%)的标准,6月13日是全国性高温开始日,持续到8月30日,共计79 d。其中,大致可分为3个高温时段:(1)6月13日至7月3日为第一时段,高温共计21 d、8840站次,40.0 ℃以上的471站次,极端最高气温为46.6 ℃(6月23日,吐鲁番),且6月25日发生高温的站数最多有855站,达40.0 ℃以上的有151站。(2)7月4—19日为第二时段,共计16 d、9768站次,有3 d超过800站(7月9日最多为916站),40.0 ℃以上的334站次(7月14日最多为55站),极端最高气温达44.2 ℃(7月5日,吐鲁番)。(3)7月20日至8月30日为第三时段。这一时段的高温过程最强,共计42 d、27 905站次,有3 d超过900站(8月15日最多为954站),40.0 ℃以上的2948站次,其中8月11—24日连续14 d多于100站,9 d多于150站,15日和23日分别达200、220站,极端最高气温达46.4 ℃(7月23日,吐鲁番)。

图1

图1

2022年夏季中国高温站数逐日演变

Fig.1

The daily evolution of number of stations with high temperature in China in summer 2022

统计发现,2022年夏季全国出现60 d及以上高温的有49站,其余分段的站数差异不大,在216~319站之间,占高温总站数的13.2%~19.4%,占总站数的10.0%~14.8%(表1)。

表1 2022年夏季中国高温日数分布站数及占比统计

Tab. 1

| 高温日数/d | 站数/站 | 占高温总站数百分比/% | 占总站数 百分比/% |

|---|---|---|---|

| ≥70 | 3 | 0.2 | 0.1 |

| 60~69 | 46 | 2.8 | 2.1 |

| 50~59 | 216 | 13.2 | 10.0 |

| 40~49 | 295 | 18.0 | 13.6 |

| 30~39 | 252 | 15.3 | 11.7 |

| 20~29 | 272 | 16.6 | 12.6 |

| 10~19 | 240 | 14.6 | 11.1 |

| 1~9 | 319 | 19.4 | 14.8 |

3.2 各大地理区域高温演变特征

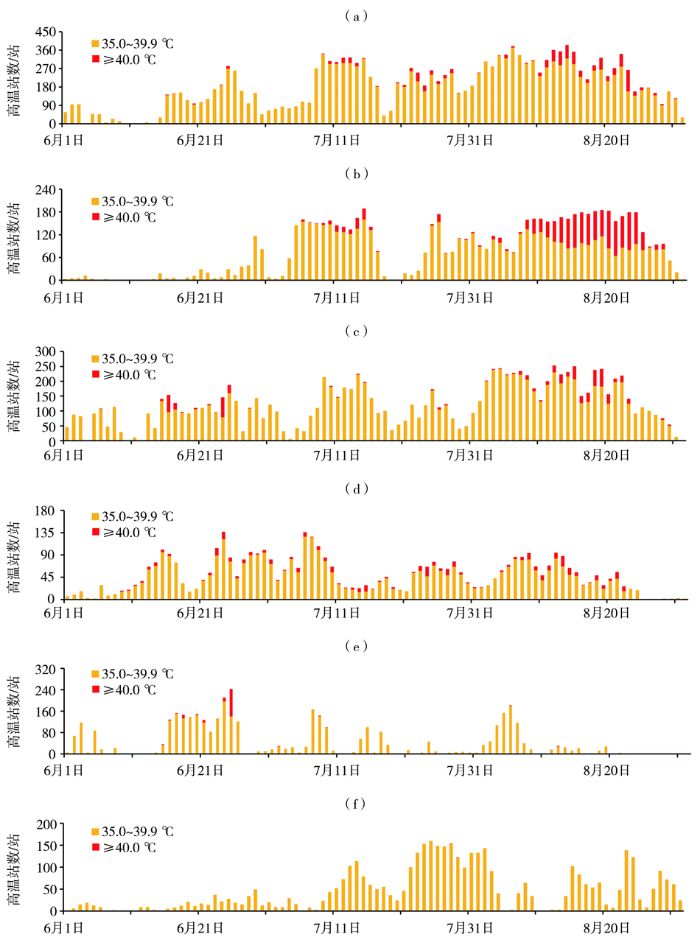

中国地域广阔、地形复杂、气候多样。从各大地理区域2022年夏季高温演变过程(图2)看出,华东地区的高温日从6月16日开始,持续到8月30日,共计76 d,与全国范围的高温过程时间基本一致[图2(a)]。大致也分为3个高温时段:6月16日至7月5日[连续20 d,共计2626站次出现高温,40.0 ℃以上的22站次,极端最高气温41.7 ℃(6月25日,山东沾化)]、7月6—19日[连续14 d,高温共计3214站次,40.0 ℃以上的101站次,极端最高气温41.6 ℃(7月12日,浙江余姚)]、7月20日至8月30日[连续42 d,高温共计10 652站次,40.0 ℃以上的923站次,极端最高气温42.9 ℃(7月23日,浙江永嘉)],影响范围和强度发展迅猛,7月下旬到8月高温站次较7月上中旬增加了2.3倍,其中40.0 ℃以上的站次增加了9倍。高温时段内日平均高温站数达217站,是6大地理区域中最多的,但40.0 ℃以上的高温站次少于西南地区。另外,该区域发生极端高温事件有239站,共计593次,发生站数占该区域总站数的52.9%,分别占全国极端高温事件总站数和次数的30.2%、19.8%。

图2

图2

2022年夏季中国6大地理区域高温站数逐日演变

(a)华东地区,(b)西南地区,(c)华中地区,(d)西北地区,(e)华北地区,(f)华南地区

Fig.2

The daily evolution of number of stations with high temperature in six geographical regions of China in summer 2022

(a) East China, (b) southwestern China, (c) Central China, (d) northwestern China, (e) North China, (f) South China

西南地区大致可分为2个高温时段[图2(b)]:7月4—17日[连续14 d,高温共计1965站次,40.0 ℃以上的有131站次,极端最高气温44.0 ℃(7月11日,云南盐津)]、7月24日至8月29日[连续37 d,高温共计4917站次,40.0 ℃以上的有1334站次,极端最高气温45.0 ℃(8月18日,重庆北碚)]。高温在7月下旬到8月跳跃式发展,高温站次增加了1.5倍,40.0 ℃以上的站次增加了9倍。西南地区是2022年夏季极端高温事件的高发区域,区域内有201站发生了1567次极端高温事件,发生站数占该区域总站数的53.7%,分别占全国极端高温事件总站数和次数的25.4%、52.2%,其中20次以上的7站,10~19次的73站,5~9次的40站,1~4次的81站。

华中地区大致可分为3个高温时段[图2(c)]:6月5—9日[连续5 d,高温共计389站次,40.0 ℃以上的仅1站次,极端最高气温40.2 ℃(6月6日,河南鲁山)]、6月13日至7月3日[连续21 d,高温共计2263站次,40.0 ℃以上的有194站次,极端最高气温43.3 ℃(6月24日,河南焦作)]、7月5日至8月29日[连续56 d,高温共计8291站次,40.0 ℃以上的有462站次,极端最高气温44.6 ℃(8月13日,湖北竹山)]。与华东地区类似,华中地区高温影响范围迅速发展扩大、强度增强,7—8月的高温站次比前期增加了2.7倍。此外,该区域有175站发生480次极端高温事件,发生站数占该区域总站数的64.8%,分别占全国极端高温事件总站数和次数的22.1%、16.0%。

西北地区高温大致可分为4个时段[图2(d)]:6月11—18日[连续8 d,高温共计509站次,40.0 ℃以上的有26站次,极端最高气温46.1 ℃(6月14日)]、6月21日至7月11日[连续21 d,高温共计1723站次,40.0 ℃以上的有132站次,极端最高气温46.6 ℃(6月23日)]、7月22—30日[连续9 d,高温共计558站次,40.0 ℃以上的有73站次,极端最高气温46.4 ℃(7月23日)]、8月2—21日[连续20 d,高温共计1195站次,40.0 ℃以上的有149站次,极端最高气温44.8 ℃(8月8日和10日)],各时段的极端最高气温均出现在新疆吐鲁番。与上述3个地区不同,西北地区6月中旬到7月上旬的高温过程强度最强、范围最广,且开始时间比南方地区略早。此外,该区域发生极端高温事件有81站,共计258次,发生站数占该区域总站数的24.9%,分别占全国极端高温事件总站数和次数的10.2%、8.6%。

2022年夏季华北区域的高温天气强度较弱,有2次高温过程,但持续时间均较短:最强的时段是6月15—26日,持续了12 d,高温共计出现1670站次,25日高温站数最多,占该区域总站数的64.5%;8月1—7日,高温连续7 d、共680站次[图2(e)]。该区域有73站(主要在河北南部)累计发生了75次极端高温事件,发生站数占该区域总站数的19.4%,分别占全国极端高温事件总站数和次数的9.2%、2.5%。

华南地区是2022年夏季高温强度最弱的区域,40.0 ℃以上的仅出现2站次。大致分为3个高温时段:7月10日至8月4日(连续26 d,高温共计2492站次)、8月14—19日(连续6 d,高温共计399站次)、8月27—31日(连续5 d,高温共计300站次),影响范围和强度逐渐减小、持续时间逐渐缩短,最强高温出现在7月中下旬[图2(f)]。此外,该区域发生极端高温事件的站数和次数最少,有23站累计出现28次,发生站数占该区域总站数的12.2%,分别占全国极端高温事件总站数和次数的2.9%、0.9%。

东北地区2022年夏季未出现区域性高温天气(图略)。

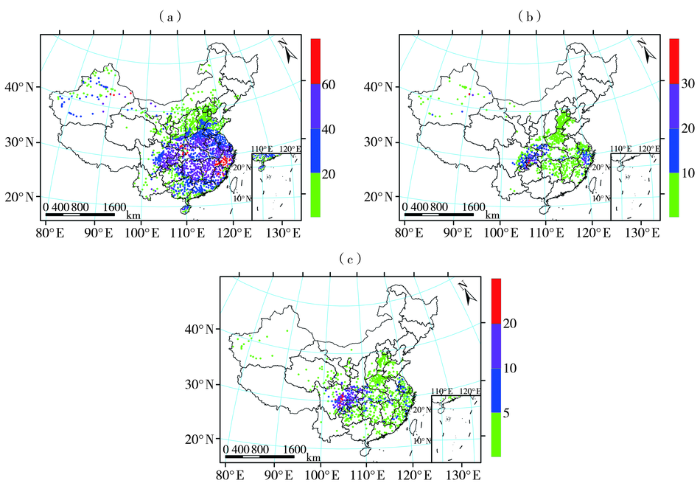

纵观2022年夏季我国高温日数分布[图3(a)],除青藏高原和东北地区外,其余大部地区都出现了不同程度的高温天气,高温日多于70 d的有3站,均位于新疆吐鲁番地区;60~69 d的有46站,分布在陕南东南部、重庆东北部、湖北西部、江西东北部、浙江中南部和福建北部;40~59 d的高温基本分布在长江流域四川盆地以东和黄淮地区及福建省;20~39 d的高温分布在华南地区、南疆、北疆沿天山西段和黄河流域下游;1~19 d的高温分布在南疆西北部、甘肃、宁夏、陕北、山西中北部、华北中北部和山东半岛。其中,部分站点高温达40.0 ℃以上,吐鲁番站和吐鲁番东坎站出现30 d以上,四川盆地、重庆、陕南东南部、湖北西部和浙江出现10~29 d,而关中、河南、河北南部、江苏南部、安徽南部、湖北中东部、湖南和江西大部及福建北部仅出现1~9 d[图3(b)]。

图3

图3

2022年夏季中国高温日数(a,单位:d)、40.0 ℃及以上高温日数(b,单位:d)和极端高温事件次数(c,单位:次)分布

Fig.3

Distribution of high temperature days (a, Unit: d) and days of high temperature greater than or equal to 40.0 ℃ (b, Unit: d) and times of extreme high temperature event (c, Unit: times) in China in summer 2022

上述分析可见,2022年中国夏季高温范围广、时间长、强度大,其极端性如何?从图3(c)看出,792站(占比36.6%)出现了极端高温事件,20次以上的均在四川盆地(四川简阳站最多达24次),10~19次的集中在四川盆地、重庆、陕南南部和湖北西部,5~9次的多在川渝地区,而陕南南部、湖南、湖北和苏浙闽也有分散性分布,其他区域较少或未曾出现。

3.3 21世纪以来典型高温年份对比

表2 21世纪以来中国夏季高温特征偏强年份比较

Tab.2

| 年份 | 高温站次/次 | 高温时段 | 极端高温事件 | 日高温最多站数/站 | 最长高温时间/d | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 总站次 | ≥40.0 ℃ 站次 | 次数 /次 | 最高气温 /℃ | 最高气温 出现站点 | 最高气温 出现日期 | ||||

| 2022 | 48 198 | 3763 | 6月13日至8月30日 | 3001 | 46.6 | 吐鲁番 | 6月23日 | 954 | 79 |

| 2013 | 35 844 | 1398 | 6月15—22日 6月25日至8月29日 | 517 | 45.6 | 吐鲁番 东坎 | 7月4日 | 921 | 8 66 |

| 2017 | 33 886 | 1187 | 6月27日至8月30日 | 386 | 49.0 | 吐鲁番 | 7月10日 | 995 | 65 |

| 2018 | 32 923 | 392 | 6月23日至7月1日 7月9日至8月23日 8月27—31日 | 145 | 45.7 | 吐鲁番 | 7月23日 | 930 | 9 46 5 |

| 2019 | 31 657 | 353 | 6月11—15日 6月18—24日 6月27日至7月5日 7月13日至8月29日 | 112 | 46.8 | 吐鲁番 | 7月3日 | 1017 | 5 7 9 48 |

| 2016 | 30 653 | 473 | 6月16—29日 7月4—17日 7月19日至8月26日 | 127 | 46.8 | 吐鲁番 | 7月28日 | 979 | 14 14 39 |

统计发现,1991—2020年全国性高温平均开始时间为6月16日,结束时间为8月23日,平均为23 972站次,极端高温事件平均151次。21世纪以来,高温站次位列前茅的都在近10 a,列前5位的年份均超过30 000站次,表明在气候变暖背景下我国高温发生站次明显增多,2022年跳跃式增加。夏季只有1个长高温过程的是2022、2017年,但2017年高温开始时间晚了14 d;有2个高温过程的是2013年,但第一段维持时间较短,而2018、2019、2016年均有3~4个高温过程。同时注意到,我国夏季极端最高气温均出现在新疆吐鲁番,2022年达到极端气温的时间比往年最早日期(7月3日)提前了10 d。从高温发生区域来看,华中和华东地区高温发生比例最高,分别占33.0%和29.0%,排列第3的是华南地区,占21.2%。

4 中国夏季干旱特征

4.1 全国干旱演变特征

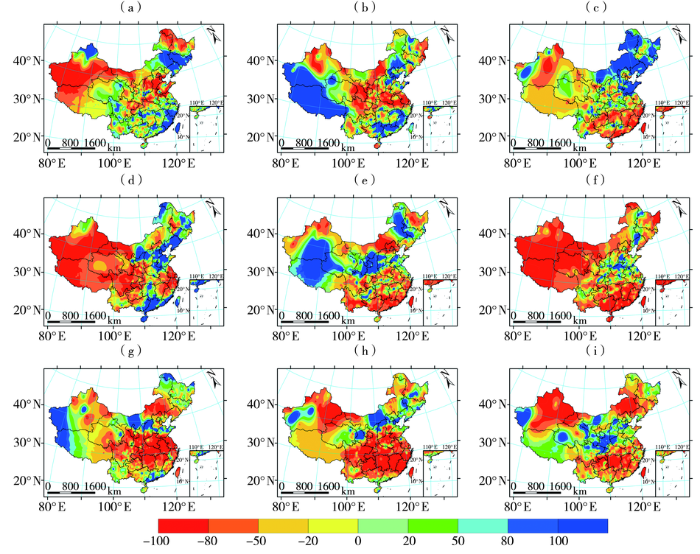

通常,干旱与高温相辅相成,2022年夏季在不同时段发生了不同程度的干旱。从6—8月逐旬降水距平百分率分布(图4)上看,中国夏季降水量大致呈“北涝南旱”的分布特征,东北、华北地区及西北地区东北部降水普遍偏多,除7月下旬外,其他各旬在北方地区均有不同范围的多雨区。具体来说,6月上中旬,我国主要受旱区在甘肃河东地区、河套地区以及黄淮地区和山东半岛,之后东北地区、华北大部及山东半岛降水异常偏多,缓解了上述大部分地区的干旱。6月下旬开始到8月末,北疆及东疆干旱持续发展,其中7月干旱影响范围大、强度强。整体来看,大范围的干旱始于6月上旬、结束于7月中旬,但7月中旬到8月中旬在甘肃陇中偏南地区仍有小范围干旱。其中,内蒙古中部地区在6月中旬和7月中下旬有大范围干旱,8月上旬干旱明显减弱;整个7—8月西藏中东部地区持续干旱;从7月下旬开始长江流域干旱开始小范围发展,伴随高温范围和强度的不断发展,到8月末与西藏旱区连成一个从西藏中部到长江入海口的干旱带,该旱带跨越35个经度(87°E—122°E),且南、北边界大致在22°N、33°N(广东省除外),影响了整个长江和淮河流域,干旱影响范围和强度历史罕见,造成长江上游重庆段河床出露、北碚区发生山火。同时,四川持续高温干旱少雨,严重影响了水利发电,导致部分地方用电用水困难[35-36]。

图4

图4

2022年6—8月中国逐旬降水距平百分率分布(单位:%)

(a)6月上旬,(b)6月中旬,(c)6月下旬,(d)7月上旬,(e)7月中旬,(f)7月下旬,(g)8月上旬,(h)8月中旬,(i)8月下旬

Fig.4

The distribution of ten-day precipitation anomaly percentage in China from June to August 2022 (Unit: %)

(a) the early June, (b) the middle June, (c) the late June, (d) the early July, (e) the middle July,(f) the late July, (g) the early August, (h) the middle August, (i) the late August

4.2 全国及各大地理区域干旱演变特征

表3 基于降水量距平百分率旬尺度的干旱等级划分标准

Tab. 3

| 等级 | 类型 | 降水距平百分率/% |

|---|---|---|

| 1 | 无旱 | PA |

| 2 | 轻旱 | -65 |

| 3 | 中旱 | -80 |

| 4 | 重旱 | -95 |

| 5 | 特旱 | PA≤-95 |

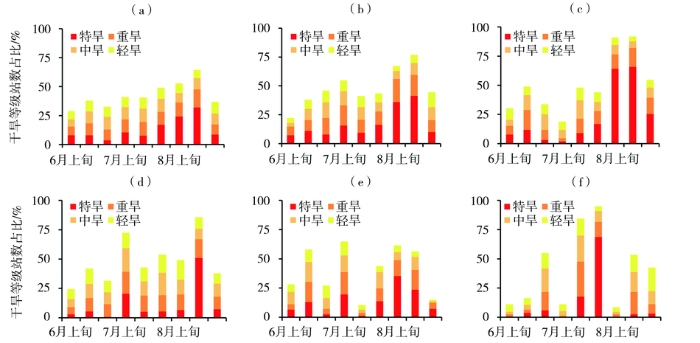

图5

图5

2022年夏季全国及5大地理区域干旱等级站数占比逐旬演变

(a)全国,(b)华东地区,(c)华中地区,(d)西南地区,(e)西北地区,(f)华南地区

Fig.5

The ten-day evolution of proportion of station with different drought grades to total station number in the whole China and its five geographical divisions in summer 2022

(a) the whole China, (b) East China, (c) Central China, (d) southwestern China, (e) northwestern China, (f) South China

表4 全国及各大地理区域2022年夏季各旬重旱及以上等级站数占比

Tab.4

| 区域 | 6月 | 7月 | 8月 | 平均 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||

| 全国 | 15.5 | 18.4 | 13.0 | 21.6 | 19.4 | 28.4 | 36.5 | 47.5 | 17.2 | 24.2 |

| 华东地区 | 14.7 | 20.3 | 22.3 | 33.1 | 20.6 | 27.9 | 56.2 | 59.4 | 20.3 | 30.5 |

| 华中地区 | 15.3 | 28.7 | 11.7 | 4.6 | 21.4 | 28.1 | 76.5 | 82.1 | 39.3 | 34.2 |

| 西南地区 | 9.3 | 16.7 | 11.7 | 39.3 | 19.1 | 19.5 | 19.8 | 66.9 | 18.0 | 24.5 |

| 西北地区 | 11.1 | 30.3 | 7.2 | 38.6 | 3.9 | 24.8. | 49.0 | 40.5 | 12.4 | 24.1 |

| 华南地区 | 2.6 | 6.5 | 21.6 | 1.3 | 47.7 | 81.7 | 2.6 | 21.7 | 11.1 | 21.9 |

| 华北地区 | 51.6 | 11.4 | 5.1 | 8.9 | 14.6 | 9.5 | 17.7 | 15.8 | 1.3 | 15.1 |

结合图5和表4看出,6月上旬到7月中旬,全国已有部分区域出现干旱,但干旱整体范围较小、强度较弱[图5(a)];7月下旬到8月中旬旱情迅速发展,重旱及以上等级站数占比由7月中旬的近20.0%,逐渐发展到7月下旬的28.4%、8月上旬的36.5%,直到8月中旬的47.5%,随后8月下旬快速减少到17.2%。华东地区干旱等级的演变[图5(b)]与全国基本一致,但华东地区各旬重旱及以上等级占比都在20.0%以上(6月上旬除外),其中8月上中旬接近6成。华中地区干旱等级在6—7月各旬分布不稳定,8月迅速发展[图5(c)],8月上中旬重旱及以上等级占比在8成左右,尽管众多区域在8月下旬干旱明显减弱,但该区域的重旱及以上等级占比仍接近4成。西南地区有2个干旱峰值时段,分别是7月上旬和8月中旬[图5(d)],重旱及以上等级占比分别达4成和7成。西北地区地域广阔,发生干旱的区域大致在新疆和甘肃河东地区,且重旱及以上等级占比分别在6月中旬和7月上旬为3~4成,8月上中旬达4~5成[图5(e)]。华南地区的干旱时段在7月中下旬[图5(f)],而华北地区的干旱仅出现在6月上旬(图略)。

4.3 21世纪以来典型高温年份干旱比较

图6统计了21世纪以来典型高温年份的干旱状况。可以看出,2022年7月中旬到8月中旬全国重旱及以上等级的站数占比分别是19.4%、28.4%、36.5%和47.5%,故以至少连续3旬占比大于或等于20.0%或连续2旬占比大于或等于30.0%作为1个重旱时段进行对比。对比发现,仅2013年7月下旬到8月中旬(占比分别为21.1%、27.0%和30.3%)和2016年8月中旬到下旬(占比分别为36.6%和30.6%)各出现1次全国性重旱,但重旱的持续性和影响范围远不及2022年夏季;5 a中重旱最大占比是2013年6月中旬(43.2%),但其前后两旬占比均不到15.0%,而2016年7月下旬(占比40.2%)也类似。

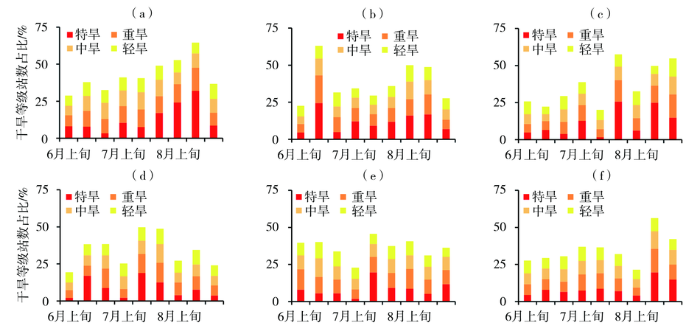

图6

图6

中国典型高温年夏季不同干旱等级站数占比逐旬演变

(a)2022年,(b)2013年,(c)2016年,(d)2017年,(e)2018年,(f)2019年

Fig.6

The ten-day evolution of proportion of station with different drought grades to total station number in summer of typical high temperature years in China

(a) 2022, (b) 2013, (c) 2016, (d) 2017, (e) 2018, (f) 2019

另外,统计了各大地理区域5个典型高温年夏季重旱及以上等级状况(表5)。可以看到,各大区域5个典型高温年夏季重旱及以上等级的平均站数占比为5.5%~13.9%,均明显小于2022年;在典型高温年份,华中和华东地区夏季干旱程度高于西北地区,这与夏季影响我国高温干旱的西太副高影响范围、强度等有直接关系,华中和华东地区更易受西太副高控制,而只有西太副高强盛且西伸北抬时才会直接影响到西北地区。从5 a重旱及以上发生的旬数来看,华中地区最多为27旬、4个重旱时段,时间最长是2019年7—8月,持续了2个月;其次是华东地区24旬、2个重旱时段;北方3个地区为12~19旬、2~3个重旱时段,而西南和华南地区没有重旱时段。华中、西南和华南地区均在2022年夏季重旱及以上站数占比最大,分别在8月中旬和7月下旬,而华东地区则在2018年7月中旬(占比63.5%)、西北地区在2016年8月中旬(占比54.9%)、东北地区在2016年7月上旬(占比59.1%)、华北地区在2019年8月下旬(占比54.4%)。从典型年份重旱时段来看,6月中下旬、7月下旬到8月中旬是重旱发生较集中的时段,8月中旬站数占比最大,2022年也是8月中旬的重旱影响范围最大、强度最强。2022年7月下旬之后,高温发展迅猛,并持续到8月末,是其他年份所不及的。可见,高温对高温区域的干旱发展起到“推波助澜”的作用。

表5 5个典型高温年夏季各大地理区域重旱及以上等级特征

Tab.5

| 地区 | 5 a站数占比 ≥20.0%的旬数 | 重旱时段 | 站数最大占比 | 5 a平均站数占比/% | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年份 | 时段 | 时段 | 占比/% | |||

| 华中地区 | 27 | 2013 | 6月中旬到8月中旬 | 2016年7下旬 | 70.9 | 13.9 |

| 2017 | 7月中下旬 | |||||

| 2018 | 6月 | |||||

| 2019 | 7—8月 | |||||

| 华东地区 | 24 | 2013 | 6月中旬到8月中旬 | 2018年7中旬 | 63.5 | 12.1 |

| 2016 | 8月中下旬 | |||||

| 西北地区 | 19 | 2016 | 8月 | 2016年8中旬 | 54.9 | 10.1 |

| 2017 | 6月中下旬 | |||||

| 2018 | 7月下旬到8月中旬 | |||||

| 华北地区 | 15 | 2018 | 6月中下旬 | 2019年8下旬 | 54.4 | 10.3 |

| 2019 | 6月中下旬 | |||||

| 东北地区 | 12 | 2016 | 7月上中旬、8月上中旬 | 2016年7上旬 | 59.1 | 7.5 |

| 2018 | 7月下旬到8月中旬 | |||||

| 西南地区 | 6 | — | — | 2019年8中旬 | 25.7 | 6.5 |

| 华南地区 | 6 | — | — | 2016年7下旬 | 54.9 | 5.5 |

注: “—”表示无值。

5 环流形势特征

5.1 500 hPa环流

从2022年夏季(6—8月)各月500 hPa位势高度场及距平(图7)看出,各月欧亚大陆环流形势整体较为相似,其中高纬地区均呈“两脊一槽”形势,6月西面的高压脊在东欧上空,7月东移到乌拉尔山地区,并加强维持到8月,正距平中心值由不足80 gpm增大到150 gpm以上;6月东面的高压脊位于中国上空,7月东移至日本海北部或形成阶段性阻塞高压,正距平中心值超过80 gpm,至8月高压脊继续东移到鄂霍次克海南部的太平洋海域,正距平中心值超过100 gpm。此外,中高纬地区稳定维持的“两脊一槽”形势,在7月中旬和8月下旬分别在乌拉尔山地区和鄂霍次克海形成阻塞高压,尽管2个高压中心之间冷空气活跃,但强盛的副热带高压系统将冷空气阻挡在50°N以北;至8月下旬极地强冷空气与前期到达蒙古国和远东地区的强冷空气汇合南压,造成中国北方地区出现阶段性异常低温。

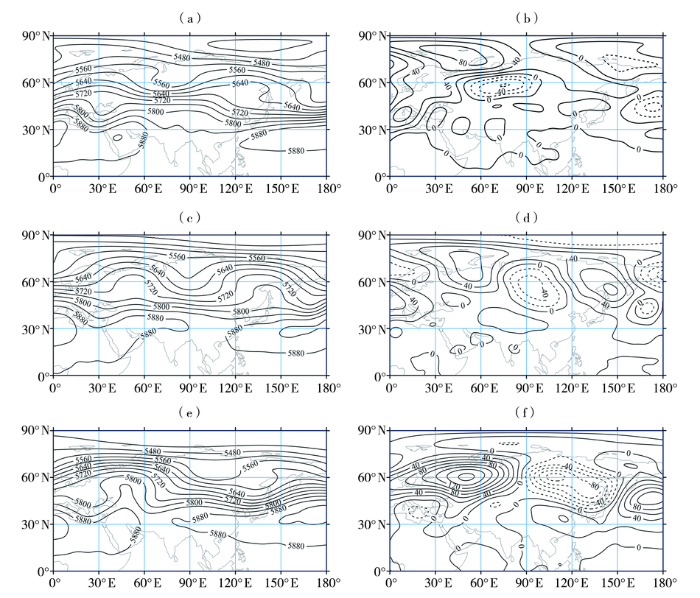

图7

图7

2022年夏季各月东北半球500 hPa位势高度场(a、c、e)及其距平(b、d、f)分布(单位:gpm)

(a、b)6月,(c、d)7月,(e、f)8月

Fig.7

The distribution of 500 hPa geopotential height field (a, c, e) and its anomaly (b, d, f) in the northeast Hemisphere in each month of summer 2022 (Unit: gpm)

(a, b) June, (c, d) July, (e, f) August

在中低纬度地区,6月西太副高不断西伸北抬,伊朗高压不断东伸北抬(6月5日在青藏高原上形成完整的大陆高压)或阶段性与西风带脊在里海至巴尔喀什湖一带合并,东移后形成的异常强盛暖高压造成我国大范围、致灾强的高温过程,对应6月我国平均气温较常年同期偏高0.9 ℃,为1961年以来历史同期最高[38]。7月,西太副高强度偏强及西伸脊点位置持续偏西、偏北;除西伯利亚、蒙古国和俄罗斯远东地区为负距平外,欧亚其余大部地区均为正距平,其中10 gpm以上的正距平区位于我国40°N以南至东南亚部分地区上空,20 gpm以上的正距平区控制我国西南、青藏高原和南疆地区,中心在阿富汗,中心值超过30 gpm。对应7月我国平均气温较常年同期偏高1.0 ℃,为1961年以来历史同期次高,降水北多南少,南方多地气象干旱露头[39]。8月,西太副高位置偏北更加明显,西伸脊点在8月上旬位于80°E附近,并持续到月末;10 gpm以上的正距平区范围持续扩大,几乎覆盖了我国除东北、华北北部以外的所有区域,20 gpm以上的正距平区位于西北地区东部、西南地区东北部、华东、华中及华北南部上空,中心值超过40 gpm,40 gpm的等值线控制在江淮地区。对应8月我国平均气温较常年同期偏高1.3 ℃,为1961年以来历史同期最高,高温日数异常偏多,区域高温过程持续影响我国,加之降水偏少23.1%,长江流域等地区气象干旱持续发展[40]。

在低纬度地区,伊朗高压和西太副高相向而行,并汇合成1个副热带高压带。2个高压“手牵手”的形势维持较长,阻碍了南部水汽向中纬度地区输送,造成我国35°N以南大部地区持续高温和降水异常偏少。然而,在此高压带断裂的短时间内,由于西太副高异常偏西,水汽输送条件有限,其外围仅产生了以强对流为主的降水天气,干旱状况并无改观。与此同时,北半球低纬度也形成了完整的阶段性高压带,欧洲和北美高压也异常偏强,该地区同样出现了百年不遇的高温天气过程[4]。

另外发现,中高纬地区呈经向环流形势,冷空气活动比较活跃。其中,7—8月500 hPa高度负距平中心均在蒙古国北部,7月略偏西,中心强度小于-50 gpm,而8月负距平中心在贝加尔湖北侧,其中心强度增强了1倍,达-100 gpm以下。由于中低纬的副热带高压系统异常偏强,明显阻碍了冷空气南下,这一点从我国夏季6—8月逐旬的气温距平(图略)上可以看到。尽管2022年夏季我国大范围持续高温,但仍有6旬出现了较大范围的低温,7月中下旬和8月下旬约有一半区域气温偏低。其中,8月下旬我国呈现“冰火两重天”的状况,青藏高原、长江流域以及华南地区气温偏高2.0~4.0 ℃,部分地区偏高4.0~6.0 ℃,而我国其他地区气温偏低2.0~4.0 ℃,表明北方冷空气势力并不弱。当南北冷暖势力对峙时,强者胜,2022年夏季500 hPa环流特征诠释了这一现象。

5.2 南亚高压

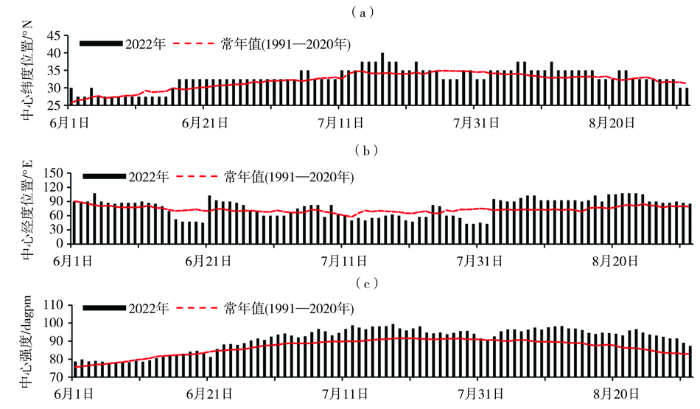

图8是2022年夏季南亚高压中心经度、纬度和强度的逐日演变。可以看到,2022年南亚高压从6月下半月开始控制我国,其中心位置略偏北、东西不稳定摆动,7月南亚高压明显偏西,而8月转为异常偏东,其中8月19日异常中心位于107°E;中心强度在6月下旬后持续增强,尤其进入8月后,强度显著偏强。在100 hPa(图略)上,8月上半月南亚高压16 800 gpm特征线东伸脊点位置基本维持在145°E,但在第4候略有西退,第5候又迅速东伸至155°E,并在170°E勘察加半岛东南部附近出现1个闭合中心,其中心位置距平值由第5候的135 gpm增强到第6候的195 gpm。整个夏季,南亚高压的主体始终控制在我国上空,其中心基本稳定在三江源区,中心距平值在120 gpm以上,其中在8月第3候达到峰值(≥16 950 gpm),但在第6候中心位置有所南落、范围明显缩小、强度略有减弱,中心距平值降至80 gpm。此外,8月上半月南亚高压脊线位于32°N,下半月南移至30°N。可见,2022年夏季南亚高压位置整体略偏北、强度偏强约100 gpm,在8月下旬明显东伸。

图8

图8

2022年6—8月南亚高压中心纬度(a)、经度(b)和强度(c)逐日演变

Fig.8

The daily evolution of latitude (a), longitude (b) and intensity (c) of the south Asia high center from June to August 2022

6 几点思考

(2)高温与干旱关系密切。高温背景下大气处于干热状态,在日常业务中称之为“干循环”,这种状态下天气预报和气候预测的思路与一般情况下差别较大。“干循环”背景下影响降水的天气系统会减弱、影响温度的天气系统会加强;反之,“湿循环”背景下影响降水的天气系统会加强、影响温度的天气系统会减弱。这只是业务中实践经验,还需要进一步细致研究,以把握不同天气气候背景下的持续性和转折性。如2022年9月到10月上半月,我国气温已有明显转折,部分地区阶段性低温明显;除西南地区、山东半岛和辽东半岛降水偏多外,全国大部地区降水偏少5~9成,已出现夏秋连旱状态,干旱状态持续多久?何时转折?是气象预报和服务的关键。

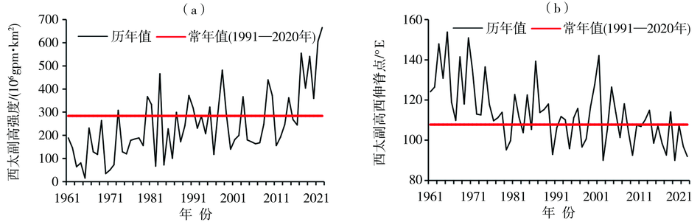

图9

图9

1961—2022年夏季西太副高强度(a)和西伸脊点(b)指数的年际变化

Fig.9

Inter-annual variation of intensity (a) and western extension ridge point (b) index of western Pacific subtropical high in summer from 1961 to 2022

(4)2022年夏季伊朗高压异常东伸北抬,对我国天气气候影响很大,但在这方面的研究相对较少,今后需多加关注。

7 小结

(1)2022年夏季,全国2162站中有1643站出现高温天气,占比76.0%,共计出现48 198站次,高温从6月13日持续到8月30日,共计79 d,最强时段出现在8月11—24日,极端最高气温46.4 ℃出现在新疆吐鲁番。各大地理区域中,按照高温发生站次、持续时间、影响范围、强度等由强到弱综合排序,依次是华东、西南、华中、西北、华北和华南地区,东北地区未出现高温。

(2)2022年夏季,全国有792站出现极端高温事件,累计出现3001次,占比36.6%,主要分布在新疆大部、西北地区东部、长江流域、黄淮地区和华北南部地区。其中,20次以上的站点均在四川盆地,最多的是四川简阳站(24次)。

(3)2022年7月下旬到8月中旬全国旱情迅速发展,重旱及以上等级站数占比由7月中旬的19.4%,逐旬依次发展为28.4%、36.5%、47.5%,随后干旱显著减弱,8月下旬占比减少到17.2%。干旱分布特征基本与高温相似,全国及华东、华中、西南地区干旱在8月中旬最强,而西北、华南、华北地区最强分别在8月上旬、7月下旬、6月上旬,东北地区无旱。

(4)21世纪以来高温站次位列前面的都在近10 a,表明气候变暖背景下高温站次增多。2022年夏季高温的站次、持续时间、极端事件等远多于第2位的2013年,总站次偏多34.5%、持续时间偏长12 d、极端高温事件偏多近5倍。

(5)2022年夏季,500 hPa欧亚中高纬度均呈“两脊一槽”型,7—8月这种形势愈加稳定,并形成阶段性阻塞高压。7月,10 gpm以上正距平区位于我国40°N以南上空,8月该距平区扩大到我国除东北以外的所有区域,中心值超过40 gpm。尽管两高压之间冷空气活跃,但强盛的副热带高压系统将冷空气阻挡在50°N以北。在低纬度地区,伊朗高压和西太副高相向而行,并长时间贯通形成1个高压带,且较长时间维持,阻隔了南部水汽向北输送,造成我国35°N以南大部地区持续高温和降水异常偏少。

(6)2022年夏季,西太副高异常偏西,8月副高西伸脊点维持在80°E,而南亚高压8月异常偏东,中心经度在80°E—120°E之间,2个高压位置叠加,致使控制我国大范围的高压系统呈稳定正压结构,造成8月长江流域长时间、大范围、高强度的异常高温天气,尤其是位于高压中心下的川渝地区,成为40.0 ℃以上高温日数和极端高温事件次数的高值中心。

致谢

感谢李想、丁婷、叶殿秀、李忆平、张金玉和杨苏华等同仁对本文的帮助,在此一并致谢。

参考文献

今夏我国气候回顾:高温干旱强势来袭极端事件强发多发

[EB/OL]. (

终于结束了!连发高温预警41天,到底发生了什么

[EB/OL]. (

热!全球多国气温突破40 ℃

[EB/OL]. (

世界多地现罕见高温!专家:全球变暖使极端热浪发生概率大增30倍

[EB/OL]. (

全球热疯了!多个城市突破40 ℃,这会是人类有气象记录以来最热的夏天吗

[EB/OL].(

这个夏天,全球究竟有多热?气象卫星告诉你

[EB/OL].(

Characteristics of drought in southern China under climatic warming, the risk, and countermeasures for prevention and control

[J].

1961—2017年华北地区高温日数及高温热浪时空变化特征

[J].利用华北地区85个气象站1961—2017年逐日最高气温资料,统计分析了华北地区高温日数及高温热浪(频次、持续时间、强度)的时空变化特征。结果表明:① 华北地区年高温日数整体呈增加趋势,自20世纪90年代中期之后年均高温日数明显增多;高温多出现在华北地区的南部和西部,华北地区大部分站点的高温日数呈增加趋势。② 就气候平均态而言,高温初日有略提前趋势,高温终日则明显推迟;空间上,绝大多数台站的高温终日呈推迟的趋势,其中京津冀中北部地区尤为明显。③ 累计高温热浪次数、轻度和中度热浪次数均整体增加,并在1990年左右明显由少变多,重度热浪次数增加趋势更为显著;1987年之后,平均每次高温热浪事件的高温有效积温明显增加,表明高温热浪的平均强度增大。④ 不同等级高温热浪总频次的空间分布特征相近,高频次区域均集中在内蒙古西部、山西西南部和河北南部;热浪累计频次的变化趋势在内蒙和山西以增多为主,在京津冀地区以减少为主。除山西南部和河北南部的个别站点以外,绝大多数站点的热浪平均持续天数和平均高温有效积温的变化呈增多增强趋势。总体来看,华北大部分区域自20世纪90年代以来,高温日数及热浪事件明显增强,同时存在明显的空间差异,研究结果将有助于进一步认识华北高温的区域性特征。

重庆北碚、大足等地山火仍在蔓延暂无人员伤亡

[EB/OL].(

四川全力应对高温天气保供电

[EB/OL].(

2022年6月全国气候影响评价

[R/OL].(

2022年7月全国气候影响评价

[R/OL].(

2022年8月全国气候影响评价

[R/OL].(

青藏高原中东部云量变化与气温的不对称升高

[J].利用ISCCP资料和地面观测资料,对1984-2009年青藏高原中东部云量和云状的气候特点进行了研究,并分析了日最高温度和日最低温度的变化特点及其与云量变化之间的关系。结果表明,青藏高原中东部地区中低云量呈明显的单峰型日变化,而高云云量日变化不显著;青藏高原地区日最低气温的上升速率与日最高气温不一致,即气温出现不对称升高。青藏高原中东部地区白天、夜间云的变化分别与日最高、最低气温的变化速率存在显著相关,并在云量变化与气温的不对称升高之间存在着正反馈机制。高原中东部地区不对称升温使得日出时的地气温差减小,并可能通过减弱对流作用使日出后的云量减少。云量的减少导致到达地面的太阳短波辐射增加,从而使得当日上午气温升高明显;中午,高云的增多与中低云的减少增加了地面接收的太阳短波辐射,导致了较高的日最高温度;而傍晚除卷云外,各类云的云量均出现增加,起到了减缓傍晚气温下降的作用,有利于出现较高的日最低温度。

中国植被类型区大气增温趋势及其不对称性研究

[J].利用1962~2011年中国各植被类型区的452个站点的气温资料,分析了各植被类型区的年平均温度和极端温度随时间的变化趋势。结果表明:① 过去50 a间,中国各植被类型区年平均气温、年平均最高温、年平均最低温都显著升高,并且最低温增温速度快于最高温增温速度,呈温差减小的不对称增温趋势;同时,寒冷地区增温速度高于温暖地区的增温速度,其中寒温带森林的增温幅度超过亚热带森林的2倍。近30 a间,寒温带森林区和温带森林区增温速度减缓,其他各植被类型区增温速度加快,呈现出热带、亚热带地区增温速度高于温带、寒温带地区的空间特点;② 最高温增温速度在变快,最低温增加速度在变慢,多个植被类型区的最高温增温速度高于最低温增温速度,呈现出一种新的不对称增温趋势,即最高温与最低温间的温差在加大;③ 过去50 a和近30 a间,生长季和非生长季的温度变化多样,并分别对年平均温度产生了不同的影响,而生长季和非生长季温度的不同变化分别决定于其最高温和最低温的多样变化。

Impacts of spatiotemporal anomalies of Tibetan Plateau snow cover on summer precipitation in eastern China

[J].

Interdecadal modulation of PDO on the impact of ENSO on the East Asian winter monsoon

[J].

Interannual variations of regional summer precipitation in mainland China and their possible relationships with different teleconnections in the past five decades

[J].

Drought losses in China might double between the 1.5 ℃ and 2.0 ℃ warming

[J].