引言

甘肃中部地处黄土高原和西秦岭山地交汇区,地势起伏较大,山脉纵横,属温带半湿润-半干旱气候,常年干旱少雨,干旱是该地区最主要的气象灾害,给农业生产和居民生活带来很大影响。然而,近年来受全球气候变暖和特殊地形地貌环境影响,局地强对流天气造成的人员伤亡和经济损失呈上升趋势[1],成为该地最主要的气象灾害之一。

预报实践表明,强对流天气通常发生在大气层结不稳定条件下,热力因子和动力因子的演变与垂直分布特征、不同尺度天气系统的相互作用等对强对流天气发生起到的作用不尽相同[2⇓-4]。中尺度数值模式和高分辨率数值模式在强对流分类预报技术中的应用发展以及强对流潜势预报中对相关基本物理量的诊断分析和动力不稳定、热力不稳定等基本理论的准确应用是强对流天气预报预警技术显著提升的关键因素[5⇓⇓⇓⇓⇓-11]。对于不同类型强对流天气的多普勒天气雷达回波特征和风暴发展的环境场及高低空天气系统配置的研究表明,短时强降水在雷达反射率因子图像上具有低质心、中β尺度的层积状混合降水回波特征,而雹暴云团表现为高悬的强回波柱及密实的中γ尺度强对流单体特征,环境场上雹暴云团中层常有干冷空气侵入并伴随强热力不稳定[12⇓⇓⇓-16]。

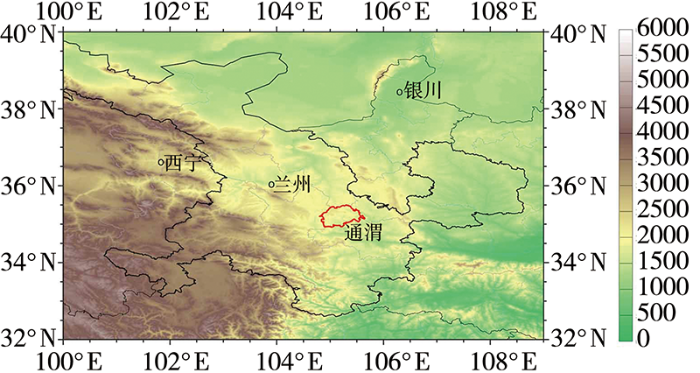

甘肃中部的通渭地区地处华家岭山区,是甘肃省3个冰雹高发中心之一,当地特殊的高山高地地形对冰雹的产生有重要影响[27],冰雹天气常常给农业生产与人民生活带来很大危害。2020年5月30、31日该地连续2 d出现大冰雹天气,本文利用气象观测资料、多普勒天气雷达资料以及ERA5逐小时再分析资料,对2次过程形成机理、环境参量指标和中尺度特征等方面进行对比分析,以期为本地冰雹过程的短期预报和临近分类预警提供参考。

1 资料

天气实况数据来自地面观测资料、自动气象站加密资料及民政部门与气象部门联合调查的灾情数据。利用常规探空资料和地面加密资料对环流形势进行分析,高空各物理量场由ERA5 0.25°×0.25°的逐小时再分析资料计算得到,用固原及天水雷达站的C波段多普勒雷达资料分析对流风暴的中尺度特征及变化。

文中附图涉及地图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2016)1570号的中国地图制作,底图无修改。

2 天气实况

2020年5月30、31日甘肃中部连续2 d出现强对流天气,其中通渭(具体位置见图1)本站连续2 d出现大冰雹(直径大于等于20 mm)。5月30日(简称"5·30"过程)17:00—20:30(北京时,下同),对流云团由榆中进入定西市境内,先后在安定、通渭造成大范围风雹灾害,17:16安定本站降雹,最大冰雹直径7 mm,并伴有31.4 m·s-1的瞬时大风。18:04— 18:24通渭本站降雹,最大冰雹直径20 mm。据民政部门灾情直报信息:此次冰雹过程于20:30结束,最大直径40 mm,通渭县城东边多个乡镇及华家岭山区周边多个乡镇遭受大风、冰雹灾害。5月31日(简称"5·31"过程)17:30,对流云团从会宁县越过华家岭山区进入通渭,18:15—18:49通渭本站降雹,最大冰雹直径40 mm。据民政部门灾情直报信息:对流云团在通渭县境内影响时间较长,县城东南部多个乡镇降雹,最大冰雹直径50 mm并伴有局地短时强降水,20:30左右对流云团移出通渭进入天水市,21:00清水县出现21 m·s-1的雷暴大风。这次连续性大冰雹天气共造成通渭县15个乡镇受灾,农作物受灾面积29 005 hm2,直接经济损失达29 470万元人民币。

图1

图1

通渭县地理位置示意图

(填色为海拔高度,单位:m;红线区域为通渭县)

Fig.1

Geographical location of Tongwei County

(The color shaded is altitude, Unit: m; the area enclosed by the red line is Tongwei County)

"5·31"过程降雹的同时出现了短时强降水和暴雨(1站);"5·30"过程降水量明显小于"5·31"过程,只有1站出现大雨,未出现短时强降水(表1)。实况对比可见,2次过程大冰雹落区基本一致,通渭本站及县城东侧部分乡镇连续2 d遭受冰雹灾害;降雹时段比较接近,均出现在当日的18:00—20:30。"5·30"过程主要以风雹为主,属于干冰雹过程;而"5·31"过程降雹的同时伴有短时强降水,造成局地暴雨和冰雹灾害,属于混合型对流天气过程,为湿冰雹过程。

表1 通渭县"5·30"和 "5·31"冰雹过程最大降水站点降水实况

Tab.1

| 日期 | 站名 | 最大日降水量/mm | 最大小时雨量/mm | 出现时段 |

|---|---|---|---|---|

| 30日 | 陇阳镇车岔村 | 26.0 | 16.2 | 18:00—19:00 |

| 31日 | 碧玉镇 | 51.2 | 26.2 | 18:00—19:00 |

3 环流形势和影响系统

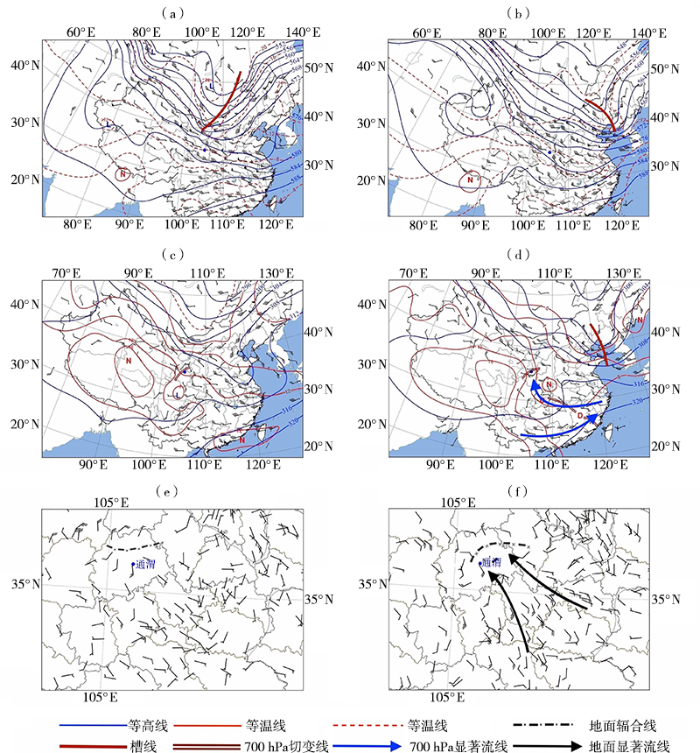

此次连续2 d大冰雹天气过程,500 hPa欧亚中高纬均是两脊一槽的环流形势(图2),都属于西北气流型降雹过程,"5·30"过程处在西风槽底部的西北气流中,而"5·31"过程则在槽后西北气流中产生。 5月30日20:00,500 hPa [图2(a)]乌拉尔山东侧高压脊和日本海高压脊向北加强伸展,两高之间的低槽经向度加大;低槽位于贝加尔湖东侧—蒙古高原东侧—河套平原西侧,在100°E—115°E之间。甘肃中部处在西风槽底部正涡度区,受西北气流影响,温度槽与高度槽位置基本重合,贝加尔湖南侧有 -24 ℃的冷中心,冷空气沿槽后西北气流向槽底输送东移南下,有利于槽继续加深。700 hPa[图2(c)] 降雹区受切变线控制,暖湿输送条件并不明显, 500 hPa西北气流与低层切变线相叠加,有较强的风垂直切变。31日20:00,500 hPa[图2(b)]低槽移至120°E附近,甘肃中部受槽后西北气流控制,同时槽后堆积的冷空气向降雹区侵入,降雹区中上层冷平流增强;700 hPa[图2(d)]降雹区有中尺度切变线,重庆地区有中尺度低涡环流发展,与江西中尺度低涡环流之间形成切变线,在切变线北部,一股东南风气流从华东沿海向降雹区输送水汽。温度场上通渭受暖脊控制,切变线南侧有暖平流发展,与高层冷平流相叠置,有利于层结不稳定性增强。虽然2次降雹天气高空槽影响时间不同,但都是在高层较强的西北气流影响下,低层配合有切变线。其中"5·31"过程中低层暖湿输送条件更好,水汽比较充足,更有利于强降水发生,而"5·30"过程中高低空形势的配置为强对流提供了更有利的上升运动发展条件。另外,30日和31日降雹前18:00的地面风场[图2(e)、图2(f)]中,通渭境内均有中尺度地面辐合线,这是2次强冰雹过程的主要触发条件。其中"5·31"过程地面辐合线南侧有明显的东南风大风速带指向降雹区,最大风速达12 m·s-1,并伴有风速辐合,促使近地层暖湿气流输送和地面辐合作用增强,更有利于对流触发和发展。

图2

图2

2020年5月30日(a、c、e)和31日(b、d、f)20:00 500 hPa(a、b)及700 hPa(c、d)高度场(蓝色等值线,单位:dagpm)、温度场

(红色等值线,单位:℃)与风场(风矢,单位:m·s-1),18:00地面风场(风矢,单位:m·s-1)(e、f)

(蓝色实心圆点为通渭站)

Fig.2

The 500 hPa (a, b) and 700 hPa (c, d) geopotential height field (blue isolines, Unit: dagpm),temperature field

(red isolines, Unit: ℃) and wind field (wind vectors, Unit: m·s-1) at 20:00 BST and surface wind field (wind vectors, Unit: m·s-1) at 18:00 BST (e、f) May 30 (a, c, e) and 31 (d, e, f), 2020

(The blue solid dot is Tongwei station)

4 环境场

4.1 热力不稳定条件

甘肃中部榆中探空站T-ln P图上,5月30日20:00[图3(a)],呈下湿上干的"喇叭口"形态, 700 hPa与500 hPa 温差(T700-500)为19.4 ℃,CAPE值为263.3 J·kg-1;31日20:00 [图3(b)],700 hPa以下层结曲线上有超绝热现象,600~500 hPa有明显的干冷空气侵入,T700-500为22 ℃,CAPE值为1509 J·kg-1,较30日明显增大,对流平衡高度达200 hPa。可见,2次过程甘肃中部上空的大气层结均处于强对流不稳定状态。30日和31日20:00的0 ℃层高度分别是3993.0 和4002.6 m,0~6 km垂直风切变分别为27.4和27.7 m·s-1,表明2次过程均有利于冰雹大风天气发展,且31日的能量和层结条件更有利于大冰雹出现。

图3

图3

2020年5月30日(a)和31日(b)20:00榆中探空站T-ln P图及30日(c、d)、31日(e、f)18:00(c、e)与19:00(d、f)温度平流

(单位:10-4 K·m·s-1)沿35.25°N的纬向剖面

(红色竖线之间为降雹区域,黑色阴影为地形。下同)

Fig.3

The T-ln P diagrams at 20:00 BST May 30 (a) and 31 (b), 2020 at Yuzhong sounding station, and the zonal profiles of temperature advection (Unit: 10-4 K·m·s-1) along 35.25°N at 18:00 BST (c, e) and 19:00 BST (d, f) May 30 (c, d) and 31 (e, f), 2020

(The hail area is between the red vertical lines, the black shaded is terrain. the same as below)

从沿35.25°N的温度平流纬向剖面来看,30日18:00[图3(c)]和19:00[图3(d)],通渭上空600~400 hPa有冷平流,600 hPa以下温度平流不明显; 31日18:00[图3(e)]和19:00[图3(f)],存在典型的高层冷平流、低层暖平流的不稳定层结,冷平流强中心均在500~400 hPa,低层暖平流中心较30日更明显,18:00暖平流中心在近地层,19:00暖平流发展到700 hPa以上,冷暖平流强度均强于30日。可见, "5·31"过程由于500 hPa槽后冷平流较30日20:00明显加强,中下层及地面风场上的东南气流和700 hPa低槽前部偏南风的暖湿气流输送作用较"5·30"过程更明显,因此热力不稳定条件强于"5·30"过程。

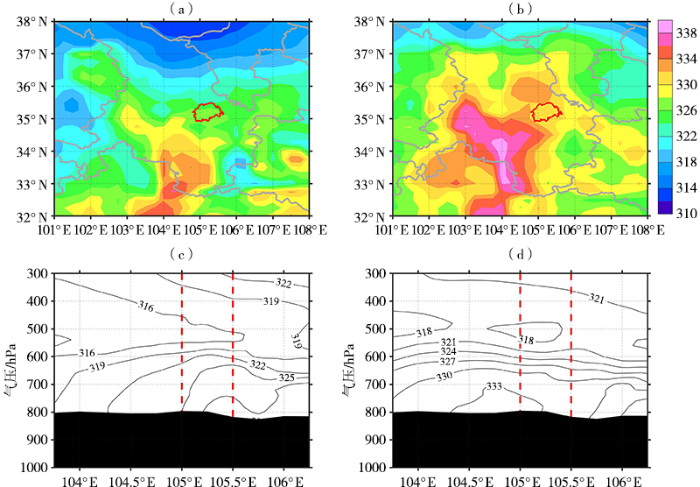

4.2 对流不稳定条件

图4是5月30日及31日18:00 700 hPa假相当位温及其纬向剖面。可以看出,31日18:00有高能舌向通渭地区伸展,通渭近地层假相当位温为332~334 K,较30日18:00更大,低层能量输送条件更好。垂直方向上,2次过程降雹区上空500 hPa以下θse随高度递减,对流层中下层存在对流性不稳定,31日18:00通渭上空θse垂直梯度明显大于30日18:00,表明31日降雹时刻对流性不稳定条件和中下层能量条件较30日更有利。

图4

图4

2020年5月30日(a、c)及31日(b、d)18:00 700 hPa假相当位温场(a、b)及其沿35.25°N的纬向剖面(c、d)(单位:K)

Fig.4

The pseudo-equivalent potential temperature field at 700 hPa (a, b) at 18:00 BST May 30 (a, c) and 31 (b, d), 2020, and their zonal profiles along 35.25°N (c, d) (Unit: K)

4.3 水汽条件

从通渭站比湿的时间-高度剖面[图5(a)]看到,5月30日和31日下午降雹前通渭上空绝对水汽含量均维持较高状态,6 g·kg-1湿舌均伸展到 650 hPa,其中31日下午近地层比湿为8.5 g·kg-1,明显大于30日的6 g·kg-1。700 hPa水汽通量场上, 30日19:00[图5(b)]通渭地区受偏北气流影响,水汽输送条件较差;31日19:00[图5(c)],降雹区处在水汽通量大值中心区,甘肃东南部有偏南和东南向的2支水汽输送带指向降雹区,水汽输送条件好。30日19:00[图5(d)],通渭地区105°E—105.5°E范围内水汽辐合高度从地面延伸至700 hPa,降雹区水汽通量散度强中心(-5

图5

图5

2020年5月30日08:00至31日20:00通渭站比湿的时间-高度剖面(a,单位:g·kg-1),30日(b、d)及31日(c、e)19:00 700 hPa水汽通量(填色,单位:10-3 g·hPa-1·cm-1·s-1)、风场(矢量,单位:m·s-1)(b、c)及水汽通量散度沿35.25°N的纬向剖面(d、e,单位:10-8 g·hPa-1·cm-2·s-1)

Fig.5

The time-height profile of specific humidity over Tongwei station from 08:00 BST May 30 to 20:00 BST May 31, 2020 (a), water vapor flux (the color shaded,Unit: 10-3 g·hPa-1·cm-1·s-1) and wind field (vectors, Unit:m·s-1)at 700 hPa (b,c) and the zonal profiles of water vapor flux divergence along 35.25°N (d, e, Unit:10-8 g·hPa-1·cm-2·s-1) at 19:00 BST May 30 (b, d) and 31 (c, e), 2020

综上所述,"5·31"过程的水汽输送条件和绝对水汽含量比"5·30"过程更好。2次过程降雹区域上空均有水汽辐合中心存在,不同的是"5·31"过程水汽辐合始终集中在中下层,且水汽辐合中心强度远大于"5·30"过程,更有利于强降水或大冰雹产生。

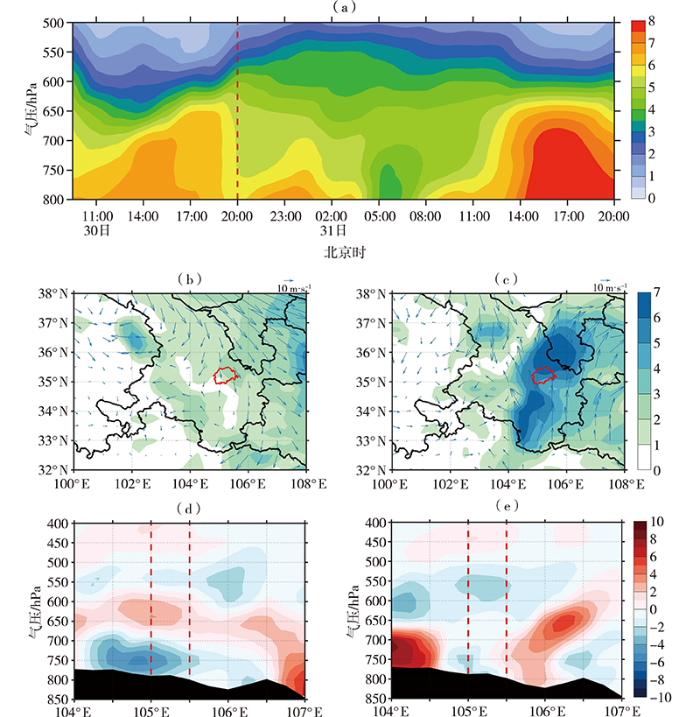

4.4 上升运动条件

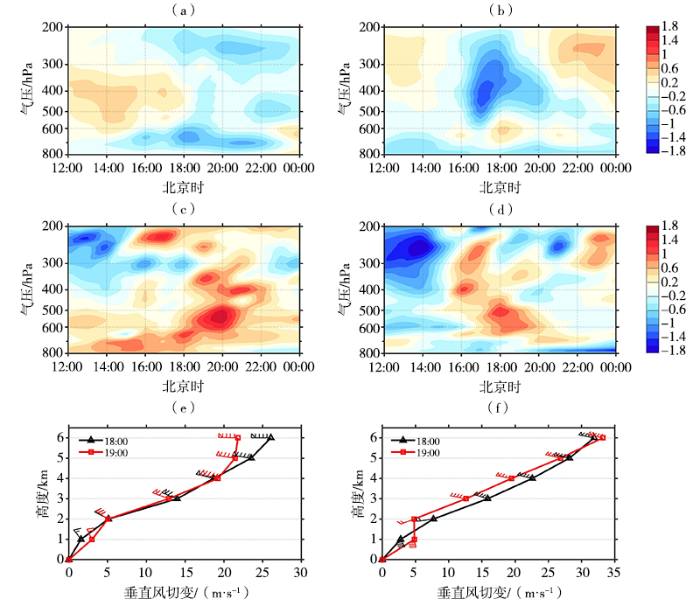

研究表明,强冰雹天气发生时往往伴有强烈的斜升气流发展[6]。利用垂直速度、涡度、0~6 km垂直风切变对2次过程中的上升运动条件进行诊断。从图6(a)看到,30日18:00—19:00,通渭站上空整层以上升运动为主,600 hPa以下上升运动非常明显,700 hPa附近中心强度为-0.8 Pa·s-1;31日18:00—19:00[图6(b)],垂直速度负值区延伸至200 hPa,650~300 hPa为较强上升运动,400 hPa附近上升速度中心强度达-1.2 Pa·s-1,随着时间推移中下层逐渐出现下沉运动,这主要由强冰雹下落过程中的拖曳作用和绝热蒸发作用引起。从涡度的时间-高度剖面[图6(c)、图6(d)]看到,30、31日的18:00—19:00通渭上空都有深厚的正涡度区,"5·30"过程正涡度伸展高度和强度均大于"5·31"过程,30日20:00前后500 hPa附近有正涡度大值中心(14

图6

图6

2020年5月30日12:00至31日00:00(a、c)、5月31日12:00至 6月1日00:00(b、 d)通渭站垂直速度(a、b,单位:Pa· s-1)及涡度(c、d,单位:10-5 s-1)的时间-高度剖面,30日(e)、31日(f)18:00及19:00 通渭站垂直风切变及风廓线分布

Fig.6

The time-height profiles of vertical velocity (a, b, Unit: Pa·s-1) and vorticity (c, d, Unit: 10-5 s-1) from 12:00 BST 30 to 00:00 BST 31 (a, c) May 2020 and from 12:00 BST May 31 to 00:00 BST June 1, 2020 (b, d) over Tongwei station, and distribution of vertical wind shear and wind profile at 18:00 BST and 19:00 BST May 30 (e) and 31 (f), 2020

5 雷达回波特征

"5·30"过程雷达数据来自天水新一代天气雷达基于VCP21降水模式扫描数据,雷达型号为CINRAD/CD,站点坐标为105.6°E,34.6°N,天线馈源海拔高度1672.9 m,位于通渭东南方,距雷达中心水平距离约84 km。

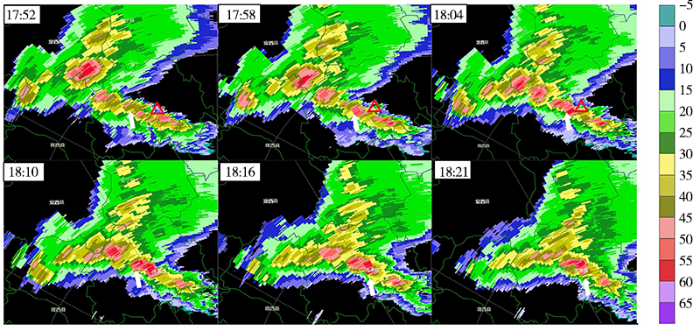

从"5·30"过程1.5°仰角基本反射率因子演变(图7)可以看到,30日17:52通渭境内已有多个呈带状排列的普通对流单体风暴发展并缓慢东移;18:04白色箭头处对流单体突然加强,到18:10中心强度达60 dBZ,回波直径约10 km。这种具有密实结构、中心强度在55 dBZ以上的中γ尺度强对流单体风暴回波是陇东南地区冰雹天气过程中常见的雷达回波,这种特征一直维持到18:21,造成通渭本站持续20 min的冰雹天气。

图7

图7

2020年 5月30日1.5°仰角雷达基本反射率因子(单位:dBZ)演变

(红色三角代表通渭本站位置,白色箭头所指为降雹单体回波。下同)

Fig.7

Evolution of basic reflectivity factor (Unit: dBZ)on 1.5 ° elevation on May 30, 2020

(The red triangle represents the location of Tongwei station, the white arrow refers to the hail monomer echo. the same as below)

"5·31"过程雷达数据来自固原新一代天气雷达基于VCP21降水模式扫描数据,雷达型号为CINRAD/CD,雷达站位于六盘山气象站(106.2°E,35.7°N),天线馈源海拔高度2853.0 m,位于通渭东北方,距雷达中心水平距离约108.5 km。

由1.5°仰角反射率因子的演变(图8)可见, 31日18:19,通渭境内对流风暴突然加强为多个中 γ尺度冰雹云团,中心强度为60 dBZ,通渭本站出现冰雹。随后多单体风暴向东南方移动,c单体在移动过程中发展为中β尺度的层积混合状回波,回波最大直径约30 km,反射率因子最大强度达65 dBZ,对流云团降水效率明显增大,移速减慢,出现持续三体散射特征(图中白框位置),表明有大冰雹产生。另外,c单体在通渭东南方维持近1 h,碧玉镇出现局地暴雹灾害。

图8

图8

2020年 5月31日1.5°仰角基本反射率因子(单位:dBZ)演变

Fig.8

Evolution of basic reflectivity factor (Unit: dBZ) on 1.5 ° elevation on May 31, 2020

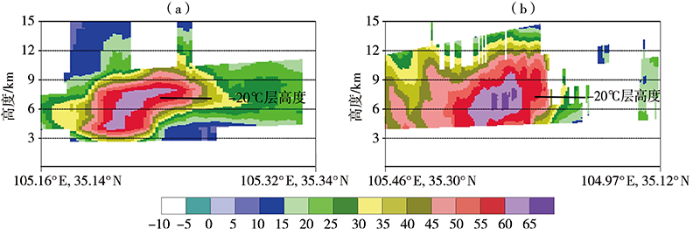

图9

图9

2020年5月30日(a)及31日(b)通渭站降雹时刻反射率因子垂直剖面(单位:dBZ)

Fig.9

The profiles of reflectivity factor at hail falling time on May 30 (a) and 31 (b), 2020 at Tongwei station (Unit: dBZ)

6 地形作用

从图2(e)、图2(f)可见,在30日、31日18:00地面风场上指向通渭地区的东南风在华家岭迎风坡一侧受山区阻挡,使得山前通渭站附近出现地面辐合线,对流云团在辐合线上迅速增强,由于陡峭山体阻挡,地面辐合线稳定少动,动力抬升作用维持。侯淑梅等[29]和丁一汇[30]的研究中也有类似结论,即特殊地形在天气系统过境时容易激发地面辐合线,利于强对流的触发、维持,中尺度对流系统的移动和传播也受地形影响。另外,东南气流的暖湿输送在山地阻挡作用下,通渭站附近低层能量和水汽不断堆积,当对流云团翻越华家岭后其后侧冷平流与之叠加使得层结不稳定性增强,有利于对流云团快速加强。"5·31"过程中近地层偏南风大风速带的暖湿输送更强,最大风速达到10 m·s-1,低层能量和水汽更充足,因此对流天气更强。

7 结论

利用实况观测资料和ERA5再分析资料,对比分析2020年5月30日和31日发生在黄土高原复杂地形区2次冰雹过程的环流形势、物理量、雷达回波等特征,得到以下结论:

(1)2次过程均由同一低槽发展东移过程中在通渭上空建立不稳定层结产生。地面中尺度辐合线是2次冰雹过程的主要触发机制。700 hPa影响系统的差异是导致2次过程出现干、湿冰雹的主要原因。

(2)2次过程都有上干下湿的不稳定层结特征和明显的对流有效位能,0 ℃层高度都在4 km附近,0~6 km垂直风切变均大于27 m·s-1。对多个物理量诊断发现,2次过程都有强烈的斜升气流发展。

(3)"5·31"过程的不稳定条件更强,降雹区的绝对水汽含量更充足、水汽输送条件更好,水汽在中低层的强烈辐合特征更加明显。

(4)2次冰雹均有明显的冰雹云回波特征,其差异主要是"5·31"过程出现强冰雹典型的三体散射特征,且对流风暴的组织性更强,强回波面积较大,强回波中心有接地特征。

(5)华家岭山区的地形强迫作用对2次过程增幅作用明显,地形的阻挡也使得地面辐合线得以维持。