引言

目前,有关长江中下游地区6—7月梅雨期异常的研究较多。从大尺度环流背景来看,副热带高压(简称“副高”)脊线位置、冬夏季风转换时间、夏季风北涌至江淮流域次数、阻塞高压频繁出现及登陆我国台风异常均会影响长江流域梅雨期的降水[3,4,5,6]。长江中下游地区丰梅年降水由对流层高、中、低层环流系统冬夏季节性调整和转变显著提前导致[7,8,9];而枯梅年降水异常一般是由于高层南亚高压和高空西风急流季节性北推推迟及索马里越赤道气流爆发偏晚、强度偏弱,导致入梅偏晚、梅雨期偏短[10];梅雨期长江中下游旱涝急转发生在较强拉尼娜事件中,副高由异常偏东到突然异常西伸导致中下游从持续严重干旱到降水异常偏多[11]。长江流域中下游6—7月梅雨期暴雨日约占全年暴雨日的80%[12],为加深对长江流域致洪暴雨的认知,本文详细分析2016—2020年6—7月长江流域主要降水过程雨情、水情、天气环流背景等,并对不同年份降水差异的成因做了初步探讨,以期为梅雨期长江流域暴雨洪涝预报提供参考。

1 资料与方法

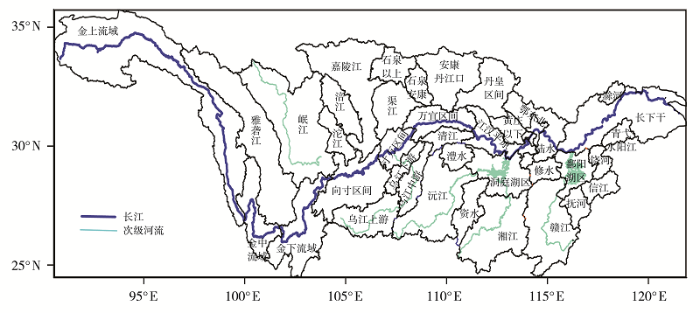

所用资料包括:2016—2020年6—7月长江流域735个国家气象观测站逐日、逐时降水量资料及每日2次(08:00、20:00,北京时,下同)全国国家站的高空(高度场、风场、温度场)、地面(海平面气压场、风场、温度场)观测资料;1981—2010年NCEP/NCAR再分析资料(空间分辨率2.5°×2.5°),包括500、200 hPa位势高度场和风场;2016—2020年NCEP/FNL逐6 h再分析资料(空间分辨率1°×1°),包括500、200 hPa位势高度场、温度场和风场,700、850 hPa风场和湿度场,海平面气压场。利用上述资料,统计2016—2020年6—7月长江流域39分区[13](图1)主要暴雨过程、降水分布和天气形势。

图1

2 长江流域雨情概况

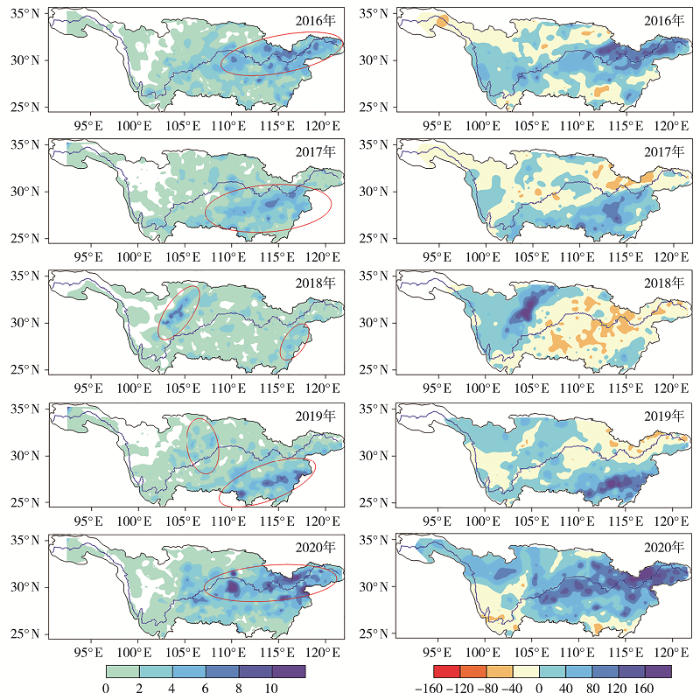

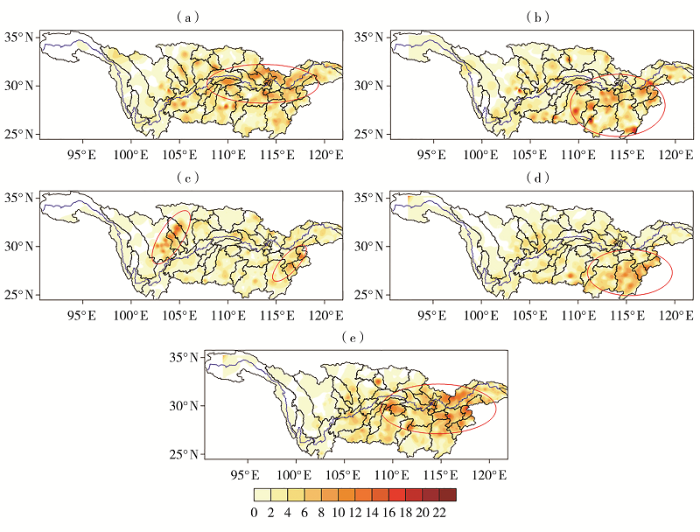

2016—2020年6—7月长江流域主要降水集中区域不同,引发的雨情各有不同(表略)。图2为2016—2020年6—7月长江流域累计暴雨日数和降水量距平百分率分布。可以看出,2016年长江流域降水强度近5 a排序第2;主要暴雨过程7次,强度大、范围广,降水中心多集中于长江中下游沿江附近区域。2017年长江流域近5 a降水强度排位第4;主要暴雨过程4次,与2016年类似,均为影响范围较广的强降水过程,降水中心多集中于长江中下游沿江及以南大部地区。2018年长江流域降水强度近5 a排名第5;主要暴雨过程8次,降水以局地强对流天气为主,影响小范围流域,主要发生在岷沱江、嘉陵江(图略)。2019年长江流域降水强度略强于2017年,近5 a降水强度排名第3;主要暴雨过程9次,与2018年类似,以局地强对流天气为主,多集中于长江上游及两湖流域(洞庭湖、鄱阳湖两大内陆淡水湖所覆盖区域)。2020年长江流域降水强度是1961年至今最强,主要暴雨过程9次,覆盖面广、极端性强,降水中心集中在长江中下游及上游东部地区。

图2

图2

2016—2020年6—7月长江流域累计暴雨日数(左,单位:d)和降水量距平百分率(右,单位:%)分布

(红色圈表示暴雨日数高值区)

Fig.2

The distribution of cumulative rainstorm days (the left, Unit: d) and precipitation anomaly percentage (the right, Unit: %) in the Yangtze River Basin from June to July during 2016-2020

(The red circle indicates high value area of rainstorm days)

由2016—2020年6—7月长江流域降水量距平百分率可以看出,与历史同期相比,2016年金沙江流域中下游、乌江流域中下游、汉江中下游、两湖流域局部、长江中下游沿江流域等地降水偏多1.0~2.0倍;2017年两湖流域、乌江上游等地降水偏多1.0~2.0倍;2018年岷沱江、嘉陵江局部降水偏多2倍以上;2019年金沙江、岷沱江、嘉陵江、乌江等流域降水偏多0.8~1.0倍,两湖流域降水偏多1.2~2.0倍左右;2020年除金沙江中下游、湘江、赣江上游等地与历史同期持平或略偏少,汉江流域其他地区降水均较历史同期偏多5.0~8.0成,其中长江沿江附近流域、鄂东等地降水偏多1.5~2.0倍以上。

3 长江流域主要暴雨过程天气形势

表1列出2016—2020年6—7月长江流域32次主要暴雨过程的关键天气影响系统。可以看出,对流层中高层有40.6%的个例受西太平洋副热带高压(简称“副高”)影响,基本上全部过程都有高空槽的参与。系统差异主要表现在地面和对流层中低层,几乎所有过程都有冷式切变线或暖式切变线;其次是低涡,其中西南涡出现最频繁(达34.4%),高原涡(18.8%)、江淮气旋(15.6%)和东北气旋(12.5%)出现频次相当;台风倒槽仅出现2次。地面影响系统中,一半过程发生在暖区或受准静止锋影响,这2种环境均为暖湿空气占主导,易触发对流活动[16];其次是冷锋(37.5%),锋面附近辐合上升利于暴雨的产生;低压倒槽的贡献略低于冷锋,占31.3%,常为江淮气旋及局地中尺度系统的形成发展提供有利的暖湿环境[17]。

表1 2016—2020年6—7月长江流域主要暴雨过程天气影响系统

Tab.1

| 高度 | 天气系统 | 暴雨个例数 | 占总个例的百分比/% |

|---|---|---|---|

| 对流层中高层(500 hPa) | 副高 | 13 | 40.6 |

| 高空槽 | 31 | 96.9 | |

| 对流层中低层(700~850 hPa) | 切变线 | 31 | 96.9 |

| 东北气旋 | 4 | 12.5 | |

| 江淮气旋 | 5 | 15.6 | |

| 西南涡 | 11 | 34.4 | |

| 高原涡 | 6 | 18.8 | |

| 台风倒槽 | 2 | 6.3 | |

| 地面 | 低压倒槽 | 10 | 31.3 |

| 冷锋 | 12 | 37.5 | |

| 暖区或准静止锋 | 16 | 50.0 |

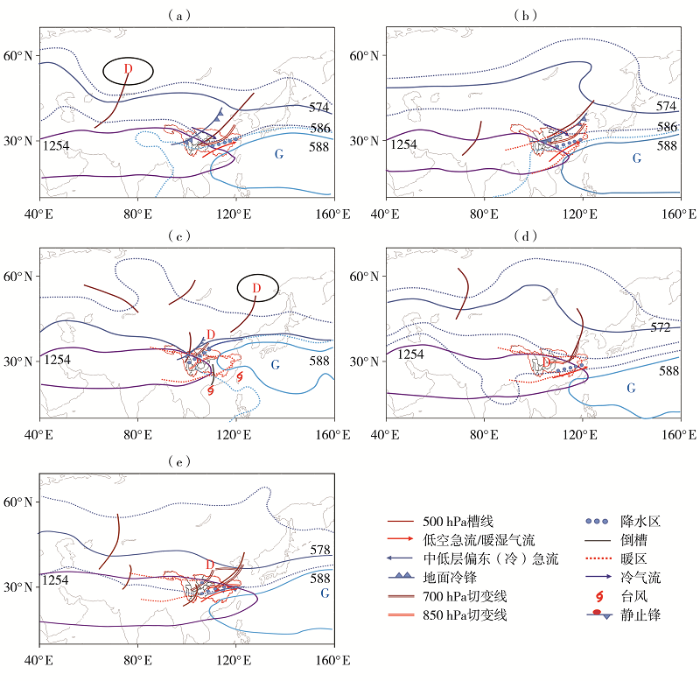

为进一步分析主要暴雨过程降水落区的差异,筛选2016—2020年6—7月每年近似在同一降水集中区域的暴雨过程进行天气系统合成分析:即2016年降水集中在长江中下游沿江附近流域的过程;2017年长江中下游沿江及以南地区的降水过程;2018年长江上游一带的降水过程;2019年发生在两湖流域的降水过程;2020年长江上游及中下游地区的降水过程。图3为2016—2020年6—7月长江流域主要暴雨过程关键天气系统合成分析场。可以看出,2016年亚洲中高纬呈“2槽2脊”,主要天气形势为两高(副高与南亚高压)之间型[18],有2路冷空气南下影响长江流域:(1)巴尔喀什湖以西不断有短波槽分裂,经新疆北部沿西北路引导冷空气东移南下影响长江流域;(2)受鄂霍次克海阻塞高压影响,东北低槽稳定加深发展,易形成强盛的东北冷涡,冷涡后部或槽后偏北气流引导东北路冷空气南下,影响长江中下游地区。副高偏强偏西,长江流域中低层多有西南暖湿急流发展,与北方冷空气在长江流域交汇,易发展成准静止锋或梅雨锋,配合南亚高压东北侧辐散中心,形成强辐合上升运动,降水多在江淮、江南等地长时间维持。

图3

图3

2016—2020年6—7月长江流域主要暴雨过程关键天气系统合成分析场

(a)2016年,(b)2017年,(c)2018年,(d)2019年,(e)2020年

Fig.3

Composite analysis field of key weather systems for major rainstorm processes in the Yangtze River Basin from June to July during 2016-2020

(a) 2016, (b) 2017, (c) 2018, (d) 2019, (e) 2020

2017年主要天气形势多为经向型:远东地区为强盛的高压脊,高原短波槽活动频繁,勘察加半岛上空为一大槽,槽后偏北风引导冷空气南下影响长江流域;高层南亚高压脊线稳定,东脊点较2016年略偏西,北侧辐散中心与中低层系统一致;副高西边缘位于我国东南沿海地区,脊线位置较常年偏南,北方渗透南下的冷空气与副高北侧西南急流在江南地区形成东北—西南走向的辐合带或锋区,降水主要集中在长江中下游以南地区,降水强度大,多以单峰为主。

2018年主要降水过程集中在长江上游地区,天气形势为偏东气流型。亚洲中高纬呈“2槽1脊”,西西伯利亚低槽东移至巴尔喀什湖北部地区,贝加尔湖以西为强盛高压脊。高原上有低值系统东移影响长江流域,地面伴有冷空气南下,副热带高压较往年偏北,季风槽南侧热带系统活跃,副高南侧东风气流与热带系统外围偏东南气流在长江上游附近形成动力和水汽辐合,冷暖空气在长江上游交汇,同时高层南亚高压东北侧辐散抽吸带动大气辐合上升,尤其在四川盆地受地形影响,岷沱江、嘉陵江两个流域多产生准静止型东北—西南走向的强降水,局地性强,单日降水量峰值大。

2019年中高纬贝加尔湖以西地区高压脊较同期偏强,脊前强偏北气流使东北地区低值系统发展深厚,常影响长江流域沿江附近。副高脊线较往年同期偏东偏南,外围暖湿气流一直在湘赣地区上游维持。低空急流在两湖流域南部地区发展旺盛与南亚高压东北侧辐散气流区配合形成强辐合上升运动,两湖流域降水频发,多伴随局地强对流天气,降水是常年同期的3倍。

2020年中高纬巴尔喀什湖以西及勘察加半岛上空有低槽发展,高原上频繁有低槽东移影响长江上游地区。东北地区常有锋面气旋发展引导北方冷空气南下与副高西北侧暖湿气流交汇,为激发江淮气旋形成准静止锋提供有利条件。副高偏西偏南,北方低槽活跃,给长江中下游大部地区带来多轮降水。南亚高压向东扩张的范围更大更强,青藏高压东侧切变线与高原槽叠加,常给上游宜宾—重庆、岷沱江、嘉陵江一带带来丰盛的降水。随着上游系统东移与长江中下游准静止锋叠加,中下游干流及附近地区发生多轮强降水,降水持续时间长,强度高,降水量日变化多以单峰为主,偶有多峰或双峰。

4 长江流域降水差异成因分析

4.1 西太平洋副热带高压

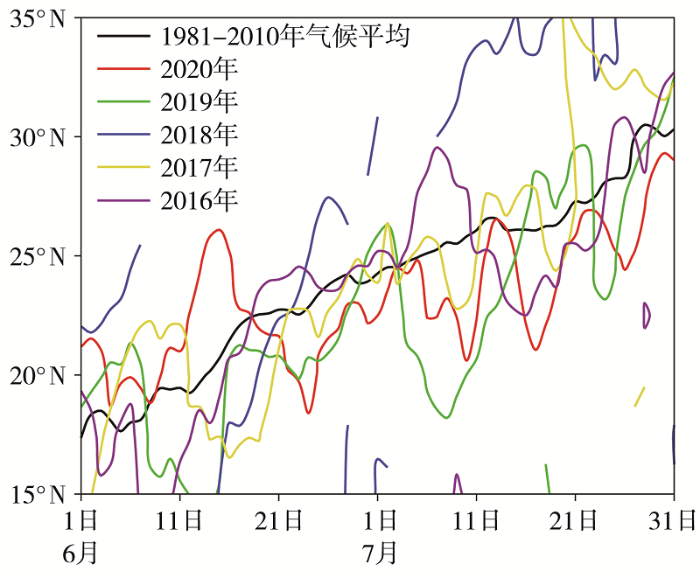

图4为2016—2020年6—7月500 hPa副高脊线位置沿110°E—140°E平均的时间-纬度剖面。可以看出,2016年为超强厄尔尼诺衰减年,副高异常偏强,大气环流季节性调整和转变提前。6月中旬开始副高脊线首次越过20°N,长江沿江地区入梅;直至7月上旬,副高脊线一直维持在22°N—28°N,雨带集中在长江流域中下游。7月中旬副高脊线南落至22°N附近,西风急流、副高脊线频繁南北摆动和东亚季风给长江中下游沿江及附近地区带来丰沛的降水。7月26日以后,副高脊线维持在30°N附近,雨带北移至黄淮以北地区。

图4

图4

2016—2020年6—7月500 hPa副高脊线位置沿110°E—140°E平均的时间-纬度剖面

Fig.4

The latitude-time section of subtropical high ridge line position on 500 hPa averaged along 110°E-140°E from June to July during 2016-2020

2017年6月至7月初脊线位置均偏南,主雨带位于江南两湖流域中北部,而长江中下游沿江降水较少。7月中旬副高脊线小幅北跳至25°N,长江中下游出梅,至7月下旬,副高持续偏强偏北,旬平均脊线位于33°N附近,雨带北抬至黄淮流域。

2019年6月上旬和7月初副高脊线有2次明显的阶段性北跳,对应长江中下游梅雨开始和结束。由于黄海至日本海附近低槽长时间维持并明显南压,导致6、7月上中旬雨带无法移至长江—淮河流域,长江中下游雨季偏晚,降水偏少。其中6月中、下旬和7月上、中旬,副高脊线偏南3~4个纬度,造成两湖流域多次强降水过程,湘江流域累计面雨量为1961年以来最大。

2020年和2019年类似,夏季副高偏强偏南。6月1日副高脊线北跳至20°N以北地区,江南地区入梅,直至6月下旬副高脊线都稳定在18°N—25°N,长江沿江和以北地区相继入梅;6月下旬至7下旬副高脊线平均维持在22°N附近,较常年偏南2~3个纬度,偏南而稳定强盛的副高与北方稳定维持的东北气旋长时间对峙,给长江中下游地区带来50 d以上的超长梅雨期。

4.2 南海夏季风

夏季风的北推进程与我国中东部主雨带息息相关[27,28,29],一般于5月第5侯爆发。图5为2016、2020年6—7月700 hPa风场及地面至700 hPa垂直积分的水汽通量散度场沿95°E—125°E平均的时间-纬度剖面。2016年5月第4侯夏季风开始爆发并向北推进,较常年偏早,于5月25日迅速推进至26°N以北,给江南带来充沛的水汽,江南提前入梅;6月上旬末夏季风阶段性减弱,中旬再次增强,6月19日北推至30°N以北,长江沿江及以北地区入梅[图5(a)]。2017年夏季风爆发偏早,6月第1侯已推进至30°N以北,之后至7月第2侯稳定维持在20°N—30°N,为两湖流域持续性降水提供了充沛的水汽(图略)。2018年夏季风于6月第2侯爆发,较常年明显偏晚,到6月中下旬,夏季风才越过28°N。2019年夏季风爆发与北推进程与2017年近似,但位置较2017年略偏南(图略)。2020年夏季风爆发较常年偏早,6月初已推进至28°N并维持到7月底,中低层水汽辐合大值区稳定维持在25°N—35°N[图5(b)],为长江流域长达50 d的梅雨期提供了源源不断的水汽。

图5

图5

2016年(a)、2020年(b)700 hPa风场(风矢量,单位:m·s-1)及地面至700 hPa垂直积分的水汽通量散度场(阴影,单位:10-5 kg·m-2·s-1)沿95°E—125°E平均的时间-纬度剖面

Fig.5

The latitude-time sections of wind field on 700 hPa (vectors, Unit: m·s-1) and water vapor flux divergence field vertically integrated from ground to 700 hPa (the shaded, Unit: 10-5 kg·m-2·s-1) averaged along 95°E-125°E from June to July in 2016 (a) and 2020 (b)

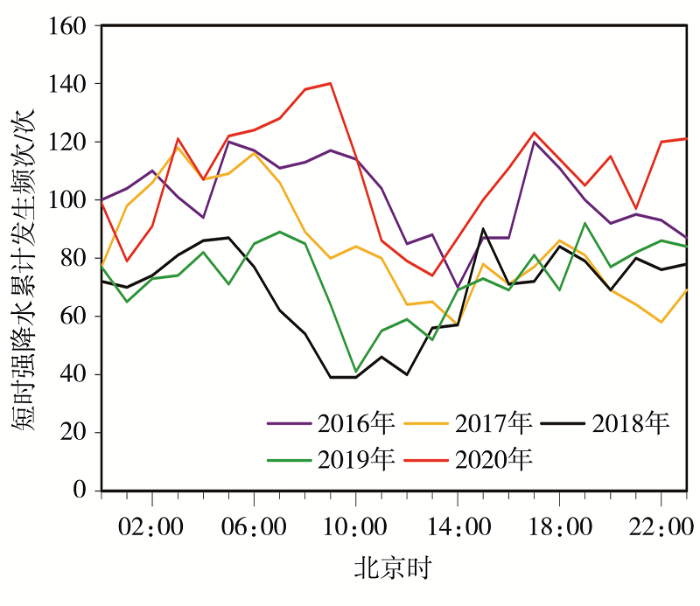

4.3 短时强降水特征

图6为2016—2020年6—7月长江流域735个国家站短时强降水发生频次的空间分布,对比2016—2020年6—7月暴雨日数空间分布发现,短时强降水发生频次与暴雨日数的空间分布高度一致,表明若流域出现短时强降水,则该流域未来降水有很大可能达到暴雨日的标准。2016年短时强降水发生频次高值区集中分布于长江中下游沿江及附近,2017年位于中游沿江以南大部地区,2018年则分布在嘉陵江、岷沱江及赣江西部一带,2019年集中位于两湖流域中南部,2020年短时强降水发生频次高值区与2016年基本一致,但频次略高于2016年。

图6

图6

2016—2020年6—7月长江流域735个国家站短时强降水发生频次的空间分布(单位:次)

(红色圈表示短时强降水高频区)(a)2016年,(b)2017年,(c)2018年,(d)2019年,(e)2020年

Fig.6

The distribution of occurrence frequency of short-time heavy precipitation at 735 national stations in the Yangtze River Basin from June to July during 2016-2020 (Unit: times)

(The red circle indicates high frequency area of short-time heavy precipitation)(a) 2016, (b) 2017, (c) 2018, (d) 2019, (e) 2020

图7

图7

2016—2020年6—7月长江流域735个国家站短时强降水累计发生频次的日变化

Fig.7

The diurnal variation of cumulative occurrence frequency of short-time heavy precipitation at 735 national stations in the Yangtze River Basin from June to July during 2016-2020

5 结论

(1)2016—2020年6—7月长江流域降水有明显的区域性特征。2016年主要降水位于长江干流大部地区,覆盖广,时间长;2017年雨带长期维持在两湖流域中北部;2018年降水集中在长江上游岷沱江、嘉陵江流域,强对流频发,局域性强;2019年两湖流域降水是同期的3倍;2020年雨带南北摆动频繁,降水集中于乌江、长江沿江及附近地区,极端性强,覆盖面广,平均降水量居历史同期首位。此外,流域降水区域差异同短时强降水落区有密切关系,暴雨日数与短时降水发生频次的空间分布高度一致。

(2)2016—2020年6—7月主要的天气系统差异在于地面和对流层中低层。对流层中低层大部分过程都有冷式切变线或暖式切变线的参与;其次是低涡影响,其中西南涡出现最频繁,而高原涡、江淮气旋和东北气旋的出现频次相当;受台风倒槽影响的过程最少。地面影响系统中,有一半的降水过程发生在暖区或受准静止锋影响。

(3)2016—2020年6—7月长江流域主要暴雨过程有不同的天气形势配置特征。2016年东北低槽或冷涡活跃,副热带高压偏强偏西,长江流域沿江一带多准静止锋发展;2017年高原短波槽活动频繁,常有东北—西南走向的辐合带和锋区维持在江南地区;2018年季风槽底热带系统活跃,副高外围东风气流与热带系统外围偏东南气流在长江上游附近辐合维持;2019年副高偏东偏南,外围暖湿气流维持在两湖流域,辐合上升运动显著;2020年北方低槽及锋面气旋活动频繁,长江中下游常有江淮气旋和准静止锋发展。

(4)2016—2020年6—7月长江流域降水差异同副高脊线位置和夏季风推进进程有很好的相关性;副高脊线的北跳和南落影响雨带的南北移动,夏季风的北推决定降水过程的水汽输送。2016、2019、2020年副高异常偏强且夏季风北推时间较常年偏早1~2侯,长江流域降水充沛;2017年副高偏弱且夏季风偏弱,只有两湖流域北部降水偏多;2018年副高偏北偏弱且夏季风爆发时间较常年明显偏晚,降水主要集中在长江上游。