引言

1997年美国气象学会把干旱分为气象干旱、农业干旱、水文干旱和社会经济干旱[13],气象干旱主要反映气象要素的变化特征,由于气象干旱与其他干旱存在明显的传递过程,可以根据气象干旱监测结果与不同类型干旱的传递规律对其他类型干旱进行早期预警[14]。目前研究气象干旱的指数很多,常用的有Palmer干旱指数[15]、标准化降水蒸散指数(SPEI)[16]、综合干旱指数(CI)[17]等。但不同气象干旱指数的区域适用性和监测特点存在很大差异[18,19,20,21,22]:如Palmer干旱指数能较好地表现青海省东部农业区旱情的发展,但存在旱情轻判情况[20];相比其他指数,SPEI对四川典型干旱年的干旱空间分布表征较好[21];CI指数同时考虑了降水和蒸发能力因子,与单纯利用降水量的干旱指数相比具有较大优越性[22],但CI指数运用在长江中下游地区时,显示旱情发展过快且偏重[23]。2017年中国气象局提出了新的气象干旱综合监测指数(MCI)[24],该指数广泛应用于全国气象干旱监测评估[4,25-30],但MCI指数在湖南中南部的适用性研究鲜有报道。

本文收集整理衡邵干旱走廊1961—2018年干旱灾情资料,建立长时间序列的气象干旱综合监测指数(MCI),并基于MCI指数建立区域干旱年度评估指数(MCIe),有助于全面了解衡邵地区区域干旱变化特征,为地方政府部署防汛抗旱工作、减轻干旱灾害损失及保障农作物生产等提供参考依据。

1 研究区域、资料及方法

1.1 研究区域及站点权重

2011年湖南省发改委和水利厅编制《衡邵干旱走廊综合治理规划》(1 湖南省发改委、湖南省水利厅. 衡邵干旱走廊综合治理规划, 2021.),将衡阳市、邵阳市、娄底市全境,以及永州市北部4县(市)(新田、东安、祁阳、冷水滩),共计33个县(市、区)列入衡邵干旱走廊治理规划范围。该规划根据衡邵干旱走廊干旱特征,选取受灾人口百分比、农作物受灾面积百分比、缺水率、经济损失百分比、石漠化程度5项指标,建立衡邵干旱走廊地区的旱情评价体系。采用层次分析法进行干旱综合评价分析,对33个县(市、区)进行干旱等级划分,分为严重干旱、重度干旱、中度干旱和一般干旱4个等级。

衡邵干旱走廊作为一个整体开展干旱评估工作,各县(市、区)农作物种植面积不一,在气象干旱指数相同时,不同区域干旱等级相同但受灾面积不同,各站对区域干旱评估指数贡献必然不同,如涟源市、冷水江市在《衡邵干旱走廊综合治理规划》中同为重度干旱区,前者农作物种植面积占衡邵干旱走廊总种植面积的6.1%,后者占比不足2%,说明在气象干旱监测指数相同情况下,涟源市对总干旱评估指数贡献比冷水江市更大。本文结合国家气象站点分布,将《衡邵干旱走廊综合治理规划》33个县(市、区)中27个县(市、区)列为衡邵区干旱监测评估研究区域(简称“衡邵区”),33个县(市、区)中南岳为高山站,其资料特殊,代表性差,不列入分析范围内;衡阳市区辖蒸湘区、雁峰区、石鼓区、珠晖区,合为衡阳市;邵阳市区辖北塔区、双清区、大祥区,合为邵阳市;娄底市区辖娄星区,改为娄底市。综合《衡邵干旱走廊综合治理规划》中各县(市、区)干旱等级分级及其种植面积占比,将衡邵区干旱等级划分为严重干旱、中度干旱、一般干旱,通过对比不同权重系数的评估结果,得到严重干旱、中度干旱、一般干旱对应站点的最优权重系数(S1)分别为1.5、1.0、0.5,表1列出湖南衡邵区干旱等级划分及站点权重系数。

表1 湖南衡邵区干旱等级划分及站点权重系数

Tab.1

| 干旱等级 | 站点权重 | 县(市、区) |

|---|---|---|

| 严重干旱 | 1.5 | 双峰县、邵东县、邵阳县、衡南县、祁东县、衡阳县、涟源市 |

| 中度干旱 | 1.0 | 耒阳市、衡山县、衡东县、常宁市、隆回县、新邵县、新宁县、武冈市、洞口县、新化县、 冷水滩区、祁阳县、东安县 |

| 一般干旱 | 0.5 | 衡阳市、邵阳市、娄底市、城步县、绥宁县、新田县、冷水江 |

1.2 资料与方法

1.2.1 资料

湖南统计年鉴、湖南农村统计年鉴、《中国气象灾害大典:湖南卷》[31]、地方水利年鉴等提供的1961—2018年衡邵区各县(市、区)逐年受旱情况;湖南省气象局信息中心提供的衡邵区27个国家级气象站1961—2018年逐日温度、降水资料用于计算MCI指数。

1.2.2 衡邵区干旱年景划分

整理1961—2018年衡邵区农业受灾情况,对衡邵区干旱年景进行划分。1961—2000年以《中国气象灾害大典:湖南卷》为基础,其他资料为补充,2001—2018年以湖南农业统计年鉴中干旱受灾资料为基础,其他资料为补充,综合分析后将1961—2018年衡邵区干旱年景划分为4级:正常、干旱、大旱、特旱(表2),其中正常年份有14 a,占24.1%;干旱21 a,大旱15 a,特旱8 a,干旱、大旱、特旱年份占比总计达75.9%。且年代际分布不均,20世纪60、70、80、90年代发生干旱的年份分别有7、5、9、6 a,21世纪00、10年代发生干旱的年份分别有9、8 a;发生大旱以上的年份共23 a,其中2000年以后占9 a,1970及1990年代衡邵区干旱相对较少发生,2000年以后干旱呈频发态势。

表2 1961—2018年湖南衡邵区干旱年景划分

Tab.2

| 年景 | 年份 |

|---|---|

| 正常 | 1961、1969、1970、1973、1975、1976、1977、1982、1993、1994、1996、1997、2002、2014 |

| 干旱 | 1962、1965、1967、1968、1978、1979、1981、1984、1987、1988、1989、1995、1999、2000、2001、2004、2006、2008、2016、2017、2018 |

| 大旱 | 1964、1966、1971、1972、1974、1980、1983、1986、1990、1998、2005、2009、2010、2012、2015 |

| 特旱 | 1963、1985、1991、1992、2003、2007、2011、2013 |

1.2.3 MCI指数处理

分析各站逐日MCI指数,发现由于建站时间不一,1980年以前资料缺失较多,1980年以后也有部分观测资料缺失造成MCI缺失。考虑资料缺失对分析结果带来较大误差,对单站缺失资料进行插补修正。缺失资料时间尺度小于7 d的站点,采用站点缺失资料部分两端资料进行内插订正。缺失资料大于7 d的站点,选取距离该站最近的5个站点中,相关系数最好的2个站点,进行逐日插补订正,确保各站MCI指数数据序列的完整性和可参考性。

1.2.4 MCI指数权重

式中:MCIi为i站日MCI值,S1根据表1站点权重取值,S2根据站点当日MCI指数干旱等级取权重值。

2 区域干旱年度评估指数(MCIe)设计

2.1 干旱事件识别

将衡邵区逐日DI指数从小到大进行排序,并去除零值,DI指数阈值取-0.6~-0.1(第30%~70%分位值),间隔0.05,取10~18 d作为干旱事件最低持续日数,分别进行试验,获得衡邵区全年及农作物需水高峰期时段(6—9月、6—10月、5—9月、5—10月)DI指数三要素,即极端强度、累加强度、持续时间(进行统计评估时,由于累加强度和极端强度为负值,为便于计算,将累加强度和极端强度取绝对值),利用TOPSIS(technique for order preference by similarity to an ideal solution)方法[34,35]进行区域干旱评估,得到各样本区域干旱年度评估指数(MCIe),分析其与干旱年景、作物受灾面积的关系,将衡邵区6—10月,满足DI≤-0.5,过程持续时间大于等于16 d的干旱事件纳入统计,得到的DI指数三要素,用于区域干旱年度评估最优。

2.2 干旱评估方法筛选及MCIe阈值

按上述方法优选出来的衡邵区1961—2018年6—10月DI指数的极端强度、累加强度、持续时间,分别用聚类法、回归法、主成分法、TOPSIS法等4种方法[36],生成不同区域干旱年度评估指数(MCIe),与干旱年景、受灾面积进行双变量相关性分析[36](表略)。发现各方法统计评估结果与干旱年景、受灾面积的相关性均通过α=0.001的显著性检验,其中聚类分析法相对其他方法偏差较大,回归法和主成分法较好,TOPSIS法最优。用TOPSIS法生成的MCIe指数,在使用S1权重后,与干旱年景、受灾面积相关系数分别为0.82、0.75,较不使用S1权重系数的评估结果更优。因此,TOPSIS方法适合衡邵区的区域干旱年度评估,且S1权重系数设计能优化MCIe指数。将MCIe指数序列以平均值和标准差组合进行分级[37],并根据衡邵区不同等级干旱年景占比对分级阈值进行人工干预,得到正常、干旱、大旱、特旱4个干旱等级对应的MCIe指数阈值(表3)。

表3 1961—2018年湖南衡邵区不同干旱等级对应的MCIe指数阈值

Tab.3

| 干旱等级 | MCIe阈值 |

|---|---|

| 正常 | MCIe≤0.07 |

| 干旱 | 0.07<MCIe≤0.30 |

| 大旱 | 0.30<MCIe≤0.50 |

| 特旱 | MCIe≥0.50 |

3 MCIe指数检验

3.1 MCIe指数评估结果及检验

表4列出1961—2018年湖南衡邵区MCIe指数大小排序前13位及对应干旱年景和受旱面积。可以看出,受灾严重的8个特旱年MCIe排位均靠前,可见该方法对衡邵区严重干旱年度评估能力较强。1966年MCIe=0.83,排第二位,评估为特旱年(表3),该评估结论较受灾面积和干旱年景偏重,这可能与1964—1974年干旱灾情统计资料不规范有关。1966年灾情记录:娄底涟源县秋旱,其他地区夏秋连旱,双峰县7月13日起,88 d内降水量仅13.3 mm,邵阳市7月中旬开始夏秋连旱长达3个月,衡阳夏秋连旱,90 d内降水量仅7.9 mm,受灾面积记录却只有928.3 km2,受灾面积记录明显偏小,气象灾害大典评定衡邵区该年为大旱年。综合分析1966年衡邵区雨情信息,MCIe指数评估结果较为可信。另外,MCIe指数排名后10位的年份,10 a评估为正常年,实际有3 a发生干旱,且干旱时段不在6—10月,说明对正常年评估能力可信(表略)。

表4 1961—2018年湖南衡邵区MCIe排序前13位及对应的干旱年景、受旱面积

Tab.4

| 排序 | MCIe指数 | 干旱年景 | 受灾面积/km2 | 年份 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 0.87 | 特旱 | 8882.9 | 2013 |

| 2 | 0.83 | 大旱 | 928.3 | 1966 |

| 3 | 0.80 | 特旱 | 5641.1 | 2011 |

| 4 | 0.71 | 特旱 | 5541.9 | 1985 |

| 5 | 0.66 | 特旱 | 5837.3 | 1963 |

| 6 | 0.63 | 特旱 | 7264.0 | 2007 |

| 7 | 0.54 | 特旱 | 5693.9 | 2003 |

| 8 | 0.53 | 特旱 | 7690.0 | 1992 |

| 9 | 0.51 | 特旱 | 7090.0 | 1991 |

| 10 | 0.48 | 大旱 | 964.7 | 1974 |

| 11 | 0.44 | 大旱 | 2120.0 | 1964 |

| 12 | 0.44 | 大旱 | 3001.8 | 2005 |

| 13 | 0.41 | 大旱 | 1753.3 | 1972 |

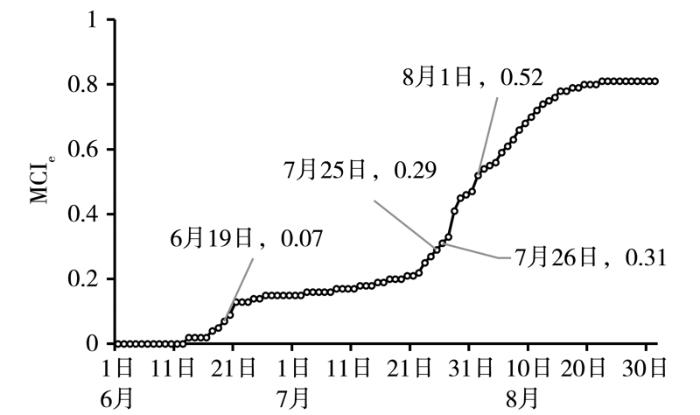

3.2 特旱年(2013年)MCIe指数评估检验

对2013年特大干旱年干旱发展进行模拟,得到2013年6—8月湖南衡邵区MCIe指数的日变化(图1)。可以看出,6月19日MCIe指数达0.07,干旱开始发展,6月19至7月21日,MCIe指数上升缓慢,7月21日开始指数上升加快,至7月26日,MCIe达0.31,达到大旱标准,8月1日,MCIe指数达0.52,达到特旱标准,8月1—21日,MCIe指数继续上升,8月22日达0.81后不再上升。从干旱年度评估指数演变可见,衡邵区6月下旬干旱开始发展,7月中下旬迅速发展为大旱,8月上中旬继续加重,8月下旬出现降水过程,干旱指数不再上升,干旱缓解。2013年7月31日湖南省防汛抗旱指挥部办公室下发的《关于全省旱情及抗旱情况汇报》 (2 湖南省防汛抗旱指挥部. 关于全省旱情及抗旱情况汇报,2013.)指出:全省受旱范围广、旱情发展迅速,主要原因是降水量偏少,6月以来衡阳、邵阳等地降水量偏少3成以上,干旱灾情与7月上旬相比全省受旱面积、饮水困难人口增加较快,特别是7月24日以来受灾面积和饮水困难人口迅速增加。MCIe指数反映2013年7月下旬衡邵区为干旱迅速发展时段,与当年旱情演变基本一致,说明MCIe指数对衡邵区区域性干旱事件可起到快速评估、提前预警的作用。

图1

图1

2013年6—8月湖南衡邵区MCIe指数日变化

Fig.1

The daily variation of MCIe index in the Heng-Shao regions of Hunan Province from June to August 2013

4 结论及讨论

(1)根据《衡邵干旱走廊综合治理规划》中各县(市、区)干旱等级划分,结合农作物种植面积,重新设计各站点权重系数S1,使用其进行区域干旱评估优于各站均值权重。

(2)整理1961—2018年衡邵区农业受灾情况,发现衡邵区区域性干旱发生率可达75.9%,1970年代和1990年代相对较轻,2000年后干旱呈频发态势。

(3)计算衡邵区各站MCI指数加权均值(DI指数),通过不同试验,得到年度及作物需水高峰期(6—9月、6—10月、5—9月、5—10月)DI指数的极端强度、累加强度、持续时间三要素用于评估,对比发现:6—10月,DI≤-0.5,且过程持续时间大于等于16 d的干旱事件纳入统计,得到的区域干旱年度评估指数(MCIe)最优;对比4种统计评估方法发现TOPSIS方法计算的评估指数最好。

(4)基于区域干旱年度评估指数(MCIe)序列,采用平均值和标准差组合分级方式,得出正常、干旱、大旱、特旱的干旱等级阈值,并检验发现:MCIe指数对衡邵区特旱年和正常年有较强的评估能力,且2019年和2020年评估结论与实况基本一致;对2013年特旱年模拟时,MCIe指数能较好地拟合衡邵区旱情演变。

本文研究的区域干旱年度评估指数(MCIe),对衡邵区区域干旱评估效果较好,可以为衡邵区干旱快速评估和预警提供支撑,满足干旱早期业务需求。由于评估参数选取农作物需水高峰期(6—10月),对6—10月出现的干旱评估能力较好,但其他时段干旱评估有待进一步研究。

参考文献

Meteorological drought

[R].

A multiscalar drought index sensitive to global warming: the standardized precipitation evapotranspiration index

[J].

几种干旱指标对西南和华南区域月尺度干旱监测的适用性评价

[J].

气象干旱综合指数MCI在四川省的适用性分析及修订

[J].

福建气象干旱风险监测预警和评估技术

[J].

新气象干旱综合监测指数(MCI)在黔东南本地化应用

[J].

An objective identification technique for regional extreme events

[J].