引言

干旱灾害一般是指因短期水资源供给匮缺并对人类社会造成负面影响的一种自然灾害。干旱灾害也是我国最常见、影响最大的气候灾害之一,严重威胁着粮食安全和社会稳定,成为制约社会经济可持续发展的重要挑战之一[1,2,3]。近几十年来,对干旱灾害本身的形成机制、时空特征、风险评估、预测预警、灾情解除等方面的研究已取得较多成果[4,5,6,7],建立了许多区域和全球尺度的干旱监测系统[8,9,10,11,12]。然而,每一种灾害事件并不是单一孤立的,而是与其他灾害事件构成一个动态交错的网状链式结构[13],干旱也不例外。研究表明,干旱灾害会进一步引起森林火灾、蝗灾和沙尘暴等其他灾害,即干旱灾害链是客观存在的[14]。因此,在研究灾害问题时,必须要有研究灾害系统的顶层思想。在国内,史培军[15]把某一灾害引起的一系列其他灾害发生的现象称为“灾害链”,并认为灾害链的发生是灾情传递与放大的过程。在国外,这种链式效应被称为“级联”(cascading),例如CUTTER[16]认为原生灾害的直接或间接结果即为级联效应。纵观当前有关灾害链的研究,主要集中在链式效应形成时间较短且灾害效应显著的灾害系统上,如暴雨灾害链、地震灾害链、台风灾害链等[17,18,19,20,21,22,23,24,25,26],但对于成灾时间较长、链式传递机理较为复杂的干旱灾害链的研究较为缺乏。在干旱灾害传递过程中,灾害链效应的存在有可能显著扩大包括干旱灾害在内的多灾种影响范围,并可能加速多灾种的演化进程,这使得干旱灾害造成规模更大和影响更广的损失[27,28]。

目前学术界已初步达成共识:针对干旱灾害开展系统性的减灾工作,必须首先对干旱灾害链开展理论研究,内容应包括干旱灾害链识别、演化过程分解、构链规律量化、断链减灾对策等多个方面。从近些年的相关研究可以看出,关于干旱灾害链的链式效应,特别是相关定性分析方法取得了一定进展,能够从干旱灾害的次生灾害、链式结构和造成影响等多个角度,对区域干旱灾害链进行现象剖析[29,30,31,32,33]、成因分析[32,33]和减灾探讨[30,34-35]。例如刘江龙等[36] 构建了广东省区域的干旱灾害链,并提出干旱灾害的防御对策;姜逢清等[29] 分析了干旱及其次生灾害之间的相关关系,论证了干旱灾害链相互依存的链式效应;王劲松等[30]构建和比较了西南和华南干旱灾害链,得出链上灾害传递具有区域性特征的结论;哈斯等[31] 引入了贝叶斯网络模型,对草原干旱雪灾灾害链的发生过程进行推理分析。但总体而言,目前针对干旱灾害链的研究仍相对薄弱,特别是干旱灾害链的形成机理、动态构链、演变形态、能量传递等更细致和定量的研究仍处于探索阶段。

1 干旱灾害链的定义和研究发展阶段

1.1 定义

国内外研究表明干旱可引发多种次生灾害,就暗含了干旱灾害链的思想[39,40,41,42,43,44],同时灾害链的研究常提及干旱灾害链[45,46]。然而,目前干旱灾害链的研究尚缺乏直接、明确且广泛认可的定义。国内文献中首次正式出现“干旱灾害链”的表述可追溯到1997年,文中论述了干旱不仅造成吉林省作物大幅度减产,还会导致沙漠化和荒漠化等次生灾害,成为其西部地区可持续发展的主要障碍[47]。此后,在关于干旱的研究中发现,干旱与其他相继发生的灾害之间确实存在一定客观关联关系,并将这种关系统称为干旱灾害链效应[29,48]。而后,学术界从链式结构、阶段性特征、灾变链式效应等角度,对干旱灾害链进行了初步定义和探索研究[30,34,37,49]。目前,从早期干旱与其次生灾害之间的线性相关到灾害的相互诱发和作用机制转变,已经形成了多种不同的定义,如表1所示。

表1 现有文献对干旱灾害链的典型定义和描述

Tab.1

基于上述研究,首先干旱灾害链的定义必须与干旱灾害自身的演化过程进行区分。从系统的观点看,干旱灾害是气象干旱、农业干旱、水文干旱、社会经济干旱和生态干旱之间的传递和转化,这本身就是一种链状的过程[50,51,52]。但这种链式效应是在干旱这一灾种内部,并不涉及其他灾种,将其称为干旱演变或干旱传播(drought propagation)更贴切。而干旱灾害链必须强调多灾种之间的因果关联,必须表现为干旱灾害引发新的灾害类型(例如林火灾害)。其次应当强调,灾害链与次生灾害这两个术语在逻辑上的区别。次生灾害的定义对应原生灾害,此时的原生灾害指受环境影响所直接造成的灾害,而次生灾害指由原生灾害引起的连带性灾害或延续性灾害。灾害链与次生灾害两者的区别在于:原生灾害与其所引起的次生灾害共同构成了灾害链,次生灾害是灾害链内涵中的一部分,因此灾害链的表述更能体现灾害系统的理念;并且从内涵上,次生灾害的表述主要暗含时空上的先后关系,而灾害链是一个复杂的灾情传递与放大的过程,不仅包含时空关联,更强调物质、能量与信息的关联。

因此,干旱灾害链的定义应反映干旱灾害引发其他灾害类别以及链式传递的系统性特点。在上述研究基础上,将干旱灾害链的定义明确如下:干旱灾害和由此引发的一系列次生灾害,在时空、物质、信息和能量上构成多灾种链状衍生的系统结构,并造成超过干旱本身负面影响的灾害现象。

1.2 研究发展阶段

近20 a来,干旱灾害链的研究经历了2个典型的阶段:第1阶段为概念探讨与定性分析阶段,着重于干旱灾害链的现象描述和概念建立;第2阶段为定性与定量相结合阶段,着重于链式效应分析、断链减灾方法和系统减灾政策的探索。下面分别阐述每个阶段的主要进展。

定性与定量相结合阶段:这一阶段的研究逐渐重视多灾种数据收集、干旱灾害链演化过程分析、区域减灾对策制定等方面,并提出或引入了一些新的干旱灾害链判别和定量建模研究方法。这一阶段的研究主要包括3种典型模式:第1种模式是基于多源数据对干旱与其他灾害事件之间的相关性进行研究。例如CHRISTIAN等[38]使用多源遥感数据来计算标准化蒸发压力比,分析其时间演变,明确驱动蒸发需求的关键地表变量,进而证明干旱是热浪等事件的可能先兆和直接因素。第2种模式是通过系统整理多源灾害数据提取多类型灾害事件,构建干旱灾害链的类型和关联关系,并根据区域特点提出治灾策略,最终实现认识区域干旱灾害链和系统性防灾减灾的目标。例如贾慧聪等[34]收集并整理了中国省级报刊中的灾害事件,建成了中国省级报刊灾害数据库,以此作为自然灾害链研究的基础,并针对灾害链整体提出了减灾对策。第3种模式是结合定量分析或数学建模的方法对干旱灾害链发生机制进行研究,以期有效应对未来可能形成的灾情。例如哈斯等[31]利用贝叶斯网络,进行了草原干旱雪灾灾害链建模,完成了研究区域因果型灾害链发生过程的推理分析,且模型预测效果良好,为次生灾情的预测提供了思路;deBRITO[37]利用序列模式挖掘算法得到了干旱灾害与其次生灾害之间的关系规则并进行干旱级联的路径预测,形成了干旱影响的动态化整体视图。因此,这一阶段的干旱灾害链研究开始注重定性与定量相结合。上述3种研究模式各有侧重,互为补充,体现了认识和研究灾害链的动态发展过程。

经过上述2个阶段的发展,干旱灾害链的定性分析已经取得了一定成果,能够初步掌握典型的干旱灾害链内部结构。但由于干旱灾害系统中多灾种时空演变特征和能量传播的复杂性,目前针对干旱灾害链的定量研究仍十分有限。因此,未来干旱灾害链的研究,不仅要基于前2个阶段打下的良好基础,还要融入多学科的交叉知识,特别是系统论的研究策略,攻克定量建模与链式推理的难题。

2 干旱灾害链的主要研究内容

2.1 演化研究

灾害的演化过程伴随着物质、能量等信息的变化,这种演化过程一般用“链式关系”或“链式效应”来表示[13],其具体表现形式即为灾害链形态。目前,干旱灾害的连续性演化过程研究主要通过分析干旱与其多种次生灾害的关联关系来实现。下面根据干旱灾害引发的不同次生灾害总结干旱灾害链中的演化机制。

(5)其他灾害。主要包括①农业减产:干旱导致灌溉不足,农作物减产;②地陷:干旱引起的水资源短缺,导致地下水大量开采,若长期严重超采将造成地陷灾害;③人畜饮水困难:持续干旱将造成水源枯竭,影响供水,导致人畜饮用水困难;④野生动植物消亡:干旱导致水源减少甚至枯竭,影响自然环境下野生动植物的生存和繁殖,并可能进一步导致物种灭绝;⑤咸潮:干旱造成江河水位下降,导致海水入侵而诱发咸潮,进一步加剧旱情。

2.2 分类研究

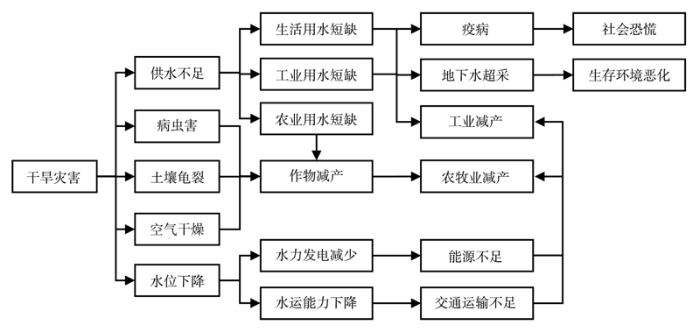

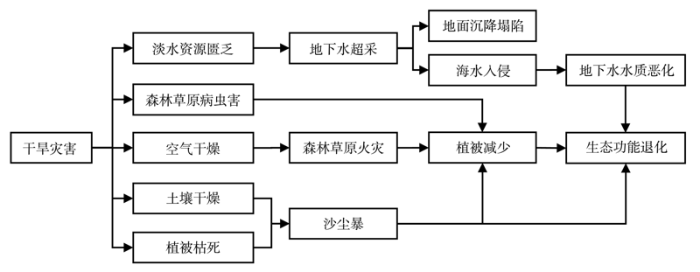

目前,干旱灾害链的分类主要基于其次生灾害种类,例如“干旱-蝗灾”灾害链、“干旱-火灾”灾害链以及“干旱-雪灾”灾害链等,这种初步的分类方法仍有很大的改进空间[30,34,48]。良好的灾害链分类方法不仅要能够完整地表述灾害链的表观属性,还要能够刻画灾害链的时空规律或者物质特性,并在防灾减灾中发挥重要作用。这方面可参考其他类型灾害链的分类研究,例如李英奎等[17]利用单指标分类法和分级分类两种方法,从受灾体和致灾体两个角度提出了泥沙灾害链的分类分级;帅嘉冰等[18] 结合台风路径以及区域地理环境特性对台风灾害链进行了分类;钟敦伦等[19] 根据致灾因素的差异对山地灾害链进行分类等。这些分类方法主要从灾害链的致灾因子、承灾体和孕灾环境等方面进行更加科学的分类。因此,在未来的干旱灾害链研究中,可以从致灾因子之间的链式触发作用、承灾体的不同类型、孕灾环境的特性以及演化过程的时空特征等方面进行多维度分类。此处归纳了国内外研究中的干旱灾害链[14,30,34,36,53-54,68-71],并根据受灾对象的差异,判定并形成了人类社会和生态环境两种典型的干旱灾害链网络结构,如图1和图2所示。

图1

图1

最终作用于人类社会的干旱灾害链

Fig.1

The chain of drought disaster affecting human society ultimately

图2

图2

最终作用于生态环境的干旱灾害链

Fig.2

The chain of drought disaster affecting the natural environment ultimately

2.3 链式传递机理研究

灾害链的链式传递机理研究包括灾害链各个阶段的划分和描述、传递规律的分析、成灾机理研究(涉及致灾环、激发环、损坏环等)等方面。这一部分的研究对干旱灾害链的分类和断链减灾有重要意义,然而目前干旱灾害链的研究中鲜有涉及。其中王劲松等[30]的研究较有代表性,通过对比西南和华南干旱灾害链的异同,总结得出干旱灾害链传递过程的2个规律:干旱灾害链上灾害传递具有明显的区域性特征;同一区域,对于不同承灾体而言,干旱等级的下传阈值不同。在其他类型灾害链(如矿山灾害链)的研究中,通过类比灾害发育的规律将矿山灾害链的发育分为孕育、潜存和诱发3个阶段,并引入致灾环、激发环和损害环概念,实现矿山灾害链的灾害传递过程分析[20]。在公路滑坡灾害链的研究中,采用广泛调研和专家咨询的技术手段,从发育阶段的表现特征中选定滑坡识别的相关因素集和评分,在此基础上采用模糊数学的方法对公路滑坡灾害的发育阶段进行识别[21]。可以看出,相比于其他的灾害链,当前干旱灾害链的传递机理研究仍相对匮乏,仍需针对干旱灾害链的发生、发展和消亡机理开展探索。

2.4 防治措施研究

灾害链的研究重点在于利用理论研究成果推理断链减灾策略,这也是灾害链的研究有望系统地应对灾害的核心原因[22,46]。目前干旱灾害链的防治措施主要集中于单一灾种的治理,较少涉及灾害链的综合防治。典型的干旱灾害链防治研究成果包括4个方面:(1)针对一定区域的干旱灾害链过程提出预防措施,如刘江龙等[36]基于广东省可能出现的7种干旱灾害链,从水利工程建设、水资源开发利用和农业结构优化等多个方面提出了应对干旱灾害链的措施。(2)针对区域孕灾环境的特性提出防治措施,如贾慧聪等[34]充分考虑西北的干旱内陆区、半干旱草原区和半湿润区的黄河流域中上游环境的差异,分别提出水源保护、荒漠化防治和水土流失防治的措施。(3)近年来,从孕源和传递路径两方面构建断链减灾对策已成为前沿主题[72,73,74],这方面的研究起源于肖盛燮[13]提出的灾变链式理论,将链式阶段划分为早期、中期和晚期,并指出在灾害链的孕育阶段断链、中期防御和晚期治理的创新思想。例如刘磊等[20]在矿山灾害链断链减灾模式中提出了“初次断链、预防断链、灾后重建”方法。张影等[75]在地质灾害链的研究中提出以破坏灾害链中某个或者多个“链环”的方式达到破坏链式反应机制的效果,或是以减少受灾体的数量、增强可能受灾体的抗灾能力等方式来避开链式反应的路径。(4)从灾害管理的角度提出了针对的减灾措施,例如史培军等[76]遵循区域自然灾害系统的链式特征,提出应实行综合的行政管理模式。同时还需制定各类标准规范,达到灾害风险信息共建共享、资源高效利用的目的。

总之,当前以断链为核心的减灾策略已经达成共识,成为系统应对干旱灾害链的方法内核。目前其他灾害类型的断链减灾实践亦可用于干旱灾害链的研究中。但由于干旱灾害链的链式传递机理研究尚未成熟,目前还无法准确预判灾害链的演化阶段,制约了断链减灾措施的推理效能。

3 干旱灾害链的主要研究方法

干旱灾害链的研究方法主要用于探讨灾害链的形成与演化机制,分析链式灾变过程的影响,主要包括定性分析法、相关分析法、基于概率模型和复杂网络的方法等。表2列举了干旱灾害链研究中一些可行的方法,其中一部分已经得到运用,另一部分在理论上是可行的,需要在未来的研究中进一步加以验证。

表2 干旱灾害链主要研究方法

Tab.2

| 方法 | 作用 | 应用 |

|---|---|---|

| 定性分析方法 | 分析干旱灾害链的链式发育机理及其成因 | 链式发育机理的分析 |

| 相关分析方法 | 验证两种灾害之间的趋势一致性,进而得到链式关系 | 链式关系的构建 |

| 基于概率模型的研究方法 | 描述灾害引发次生灾害的可能性 | 分析干旱灾害链的演化规律与特征 |

| 基于复杂网络的研究方法 | 计算灾害链复杂网络演化过程 | 分析干旱灾害链的演化规律与特征 |

| 基于历史记录的成因分析 | 明确次生灾害并构建干旱灾害树模型 | 分析干旱的时空特征并构建干旱灾害链 |

| 建立数据库及编码 | 得到灾害数据库及灾害链数据库 | 构建干旱灾害链 |

| 经验地学统计模型 | 分析得到某一灾害的最终灾情 | 分析干旱灾害的最终灾情 |

| 灾害系统模拟技术 | 分析灾害的动态演化过程 | 分析干旱灾害链的演化机制 |

| 模糊综合评价方法 | 对灾害等级进行评估量化 | 评估旱灾及其次生灾害等级 |

3.1 定性分析方法

定性分析是干旱灾害链的研究中应用最广泛的方法之一,主要用于分析旱灾与其次生灾害的链式发育机理,即干旱如何影响其他环境和社会因子并导致相关次生灾害的发生。已有研究通常从干旱所造成的短时水文异常切入,分析气候、环境和动植物之间相互关联和彼此影响的关系。例如侯薇等[14] 针对明代山西的五种干旱灾害链类型进行了链式演化的定性分析,指出干旱会导致植被难以存活,长期发展将形成以沙地为主的地表形态,而沙子的比热容特性又会导致大风天气的产生,从而促进土地进一步沙化,这就完成了对“旱灾-植被减少-土地沙化”的定性分析;兰明才等[58] 研究发现干旱发生时一般空气湿度低,水分蒸发大,可造成植被含水量下降,易导致森林火灾的发生,即定性分析了“干旱-森林火灾”灾害链的发生机制。但是该方法的研究相对基础,还不能完全满足对干旱灾害链演化规律和能量传递的分析要求。

3.2 相关分析方法

相关分析方法是一种常见的统计方法,从数学统计层面提取两种灾害之间存在的相关关系。例如姜逢清等[29]量化了旱灾程度、沙尘暴程度和蝗灾程度,通过建立折线(直方图)和线性回归分析得出新疆干旱分别与沙尘暴和蝗灾的显著灾害链效应;侯薇等[14]通过绘制大旱灾年份与沙漠化年份关系图、森林火灾在干旱与非干旱年份的分布图、旱灾时期发生蝗灾县次及其所占比例图、干旱与饥荒发生趋势的对比图等确定了明代山西干旱灾害与其次生灾害的响应机制。总体来说,相关性分析是适用范围较广的一种研究干旱灾害与其他灾害间响应机制的方法,对数据的要求相对简单。但该方法主要反映的是统计相关性,而不一定是逻辑因果关系,因此仅适用于干旱灾害链的初步构建和统计验证,还需要结合逻辑分析和归因分析。

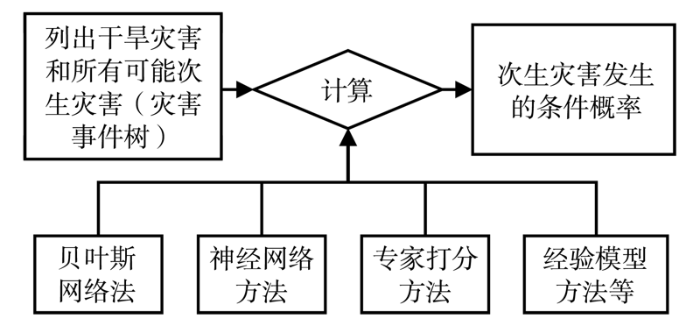

3.3 基于概率模型的研究方法

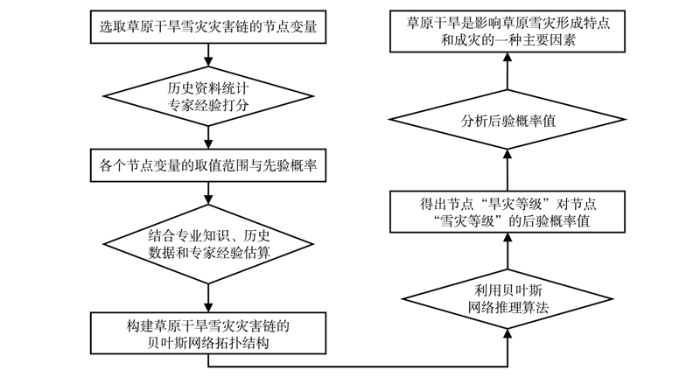

干旱灾害链构成了一个链式的传播路径,在数学上是一种有向图,而有向图中各节点的连接概率代表了灾种之间的转换关系,这成为灾害链研究的重点方向。基于概率模型的研究方法可以从概率统计的角度定量地描述这种有向图的关系[77],方法框架见图3。这一类方法的核心是先建立干旱灾害事件树,再利用贝叶斯网络分析、神经网络、专家打分等方法计算干旱灾害的次生灾害发生条件概率,分析各灾害之间的相互关系,构建干旱灾害链。其中, 贝叶斯网络可用于建模和推理复杂系统,也常用于灾害链的概率推理研究,例如哈斯等[31]已经将贝叶斯网络用于草原干旱雪灾灾害链的研究,其主要研究过程如图4所示。在这一贝叶斯网络模型中,没有任何灾害父节点的条件概率为其先验概率,而后验概率描述了干旱灾害发生后雪灾发生的概率。而神经网络的分析方法能够对未知模式的大量复杂数据进行分析建模,专家打分方法则能够对大量难以定量分析的因素进行合理估算。

图3

图4

图4

草原干旱雪灾灾害链的贝叶斯网络推理

Fig.4

Bayesian network inference of drought and snow disaster chain in grassland

3.4 基于复杂网络的研究方法

复杂网络是一种基于图论且具有复杂拓扑结构的网络[78],干旱灾害链天然地就可以被抽象为一个复杂网络。其中,干旱及其次生灾害事件用网络的节点表示,灾害之间的关系用网络的有向边表示,对应灾害的损失用网络节点的状态表示[79],然后基于建成的复杂网络计算干旱灾害链演化过程[80,81]。复杂网络的相关方法虽然已经应用于冰雪、暴雨、台风、火灾等灾害链[82,83,84],但尚未应用于干旱灾害链研究。例如赖勇等[23] 排查可能导致硫化矿山炸药自爆的事故隐患后,分析出各隐患之间的诱发关系,构建了该事故的灾害系统拓扑图,通过统计各事故隐患的出入度对其危险性进行了分析。在灾害事故的拓扑结构中,节点的出入度指的是可以引发子事故的父事故隐患数量和父事故可导致子事故隐患的数量[24]。未来应加强该类方法在干旱灾害链的研究和应用,如基于节点出入度分析各类次生灾害的危险性,区分干旱灾害链的演化方式并提出针对性的断链减灾措施。但在此过程中,除了研究干旱灾害链中各灾害之间的演化关系,还应关注多灾种在时空上的关联关系[77]。

3.5 其他研究方法

除了上述4类研究方法以外,还有一些研究方法在干旱灾害链研究中虽不常用,但预计也有较好效果。例如,历史记录法、成因分析法和预测法能够得到干旱灾害的次生灾害类型并形成干旱灾害树模型[25];通过大量搜集灾害案例,也可建立灾害数据库并进行编码,进一步从中提取出干旱灾害链[34];而经验地学统计模型能够得到某一灾害的最终灾情,尽管它对灾害的发展及传播过程机制刻画不足[10];另外还可以利用以元胞自动机为主的灾害系统模拟技术分析干旱灾害链的动态演化过程[28];或者利用模糊综合评价法对干旱灾害及其次生灾害的等级进行评估[25];最后,还可以利用多源遥感数据提取干旱灾害链的时空分布特征信息[31,46]。总之,由于干旱灾害链是一个涵盖地理、气象、水文、农业、数学、社会和人文等多学科的复杂事件,因此具备系统论特征或针对链中关键环节的研究方法,都将有用武之地。

4 干旱灾害链研究中存在问题与研究趋势

4.1 缺乏系统的顶层设计

目前,干旱灾害链的研究大多侧重于揭示干旱的时空分布规律、成因、干旱灾害与其他灾害之间的链式关系及产生机制[85,86,87]。但对比其他类型的灾害链研究,干旱灾害链的研究体系仍未系统地建立,例如干旱灾害链的分类尚不统一、适用于干旱灾害链研究的定量方法较少、干旱灾害链的风险评估研究不足以及干旱灾害链发育阶段的识别不成熟。同时,与其他灾害链的研究类似,目前干旱灾害链的研究大多只针对灾害直接引发的次生灾害或是灾害链中的最后一种灾害作分析和评估,忽视了灾害链研究的系统性和过程性[35,76]。另外,由于缺乏灾害链意识和系统管理意识,干旱灾害链的预防管理模式仍局限于单一灾种的减灾管理。因此,在未来的研究中,亟需构建适用于干旱灾害链的顶层研究体系,从灾变载体认识、链式类型及规律和链式阶段识别与划分入手,深入研究干旱灾害链的链式致灾机理。同时,还需要充分理解灾害链灾情累积放大的效应,结合孕源断链减灾法、易控灾种断链法以及系统管理手段,全面科学地制定干旱灾害链防治对策。

4.2 亟需更多的定量分析方法

早期大部分研究主要以定性分析的手段研究区域干旱灾害链的形成机制和传递方向,近些年出现了通过建立数学和物理模型来定量化研究干旱灾害链的创新工作[30-31,37-38],但这方面的探索仍然未能完全明确不同区域内各类干旱灾害链的致灾机理,因而无法直接支撑区域减灾工作。因此,未来干旱灾害链的深入研究依赖于定量分析方法的引入和创新,重点应包括:(1)在研究内容上,应定量化解析灾害链中的能量传递规律,预测后续灾害节点的类型和发生概率,从而精确量化干旱灾害链的风险,并为防灾减灾提供支撑;(2)在研究方法上,应利用基于概率模型和复杂网络的方法对干旱灾害链演化规律与特征进行深入分析,或利用灾害链过程模拟等方法分析干旱灾害链的动态演化过程,最终实现对干旱灾害链形成过程的科学理解。

4.3 依赖多学科交叉融合策略

目前与干旱灾害链直接相关的文献数量并不多,部分研究仅涉及干旱及其引发的某一种次生灾害,部分研究则侧重跨年际的灾害链规律研究[88,89],并不是常规的链式机理研究。同时,当前灾害链的构建侧重于探究干旱导致的某种或某些常见灾害之间的内在关联[31,90],而新灾种的探索较为缺乏。因此,干旱灾害链的研究呈现出显著的跨学科属性,对研究者的学科背景有了更高的要求。为跳出特定学科研究的局限性,迫切需要与气象学、水文学、地质学、植物学、动物学、信息科学、经济学、社会学等一系列学科开展交叉融合探索,才有可能科学地理解干旱灾害链的致灾机理。同时,未来干旱灾害链的研究应该依托跨学科知识体系构建研究路线,例如,近些年以深度学习为代表的机器学习和人工智能算法不断得到跨学科的应用[89,90],其具备的强大知识挖掘和逻辑推理能力,将有助于探索干旱灾害链的深层规律。

5 总结与展望

随着灾害演化理论和灾变链式理论的研究发展,灾害链研究已成为灾害领域研究的重要方向,相关的逻辑定义、技术方法和数据成果逐步成熟[91,92,93,94]。而干旱是我国频发的气象水文灾害,若能以干旱灾害链为核心,掌握其演化规律,将有望显著提高防灾减灾决策的系统性和科学性,最大限度地减少多灾种造成的损失,具有极为重要的学术和应用价值[3,15,28,33,35,49,95]。通过分析近20 a的相关研究,得到如下结论:(1)当前干旱灾害链的研究仍处于初期,已有研究主要停留在灾害链现象的描述和分析层面,较少深入探讨其内在发生机制与过程变化,整体研究框架尚未建立;(2)当前干旱灾害链的研究多为定性探讨,缺乏链式过程的定量化研究,亟需复杂网络和概率推理等量化建模方法;(3)干旱灾害链的链内发育阶段识别尚未成熟,断链减灾方法较为欠缺,干旱灾害的系统化科学化管理仍存在巨大的发展空间;(4)干旱灾害链的研究需借鉴其他灾害链领域的研究方法,并依托多学科交叉策略,丰富研究内涵。

通过上述工作,基本明晰了当前干旱灾害链的发展现状,阐述了其中的关键内容和核心方法,并指出了目前面临的瓶颈问题。未来的研究应进一步探索干旱灾害链的本质规律,揭示构链机制,并形成干旱灾害链研究的系统理论与方法。同时,应注重将干旱灾害链的断链减灾成果运用于实际防灾减灾工作中,切实提高我国灾害系统的管理能力。

参考文献

Urban drought challenge to 2030 sustainable development goals

[J].

The drought monitor

[J].

A prototype global drought information system based on multiple land surface models

[J].

Global integrated drought monitoring and prediction system

[J].

Causes and changes of drought in China: research progress and prospects

[J].

An overview of drought monitoring and prediction systems at regional and global scales

[J].

Compound, cascading, or complex disasters: what’s in a name?

[J].

灾害链灾情累积放大研究方法进展

[J].近年来全球范围内频发的重大自然灾害事件,表明一种灾害引发一系列次生灾害的灾害链现象使得灾情通过累积放大效应而大大超过单一灾种灾情,深入研究灾害链灾情累积放大过程是有效防范巨灾风险的前提.首先,本文梳理了国内外研究中不同视角下对灾害链现象的理解,认为灾害链一般性概念中应当包含孕灾环境、致灾因子链、承灾体以及它们在时间和空间上复杂相互作用关系,只有从地理学的综合性角度出发,才能正确而完整的理解灾害链过程灾情累积放大机制.其次,按研究思路的差异,综述了当前研究灾害链灾情累积放大过程的5 类方法,包括经验地学统计方法、概率模型、复杂网络模型、灾害模拟以及多学科理论方法.从描述灾害链要素在时间和空间上复合作用的角度出发,分别讨论了它们在刻画灾害链灾情放大过程中的优势与不足.选取了影响较大、灾害引发关系典型的地震灾害链与台风灾害链,从灾种维度综述上述几种方法在实际应用中的概况及进展.最后,提出综合多种方法发展与完善灾害链灾情累积放大效应过程的动态模拟是灾害链的研究趋势,其中关键在于模拟灾害链系统各要素的时间与空间上的耦合,研究思路从“静态—描述—解释”向“动态—过程—模拟”的转变是理解灾害链、灾害系统复杂性的重要途径.

Cascading vulnerability scenarios in the management of groundwater depletion and salinization in semi-arid areas

[J].

Compound and cascading drought impacts do not happen by chance: a proposal to quantify their relationships

[J].

Flash drought development and cascading impacts associated with the 2010 Russian heatwave

[J].

Heatwaves, droughts, and fires: exploring compound and cascading dry hazards at the pan-European scale

[J].

Hot days induced by precipitation deficits at the global scale

[J].

Reviewing and visualizing the interactions of natural hazards

[J].

Natural hazard chain research in China: a review

[J].

Drought propagation modification after the construction of the three gorges dam in the Yangtze River basin

[J].

Quantitative analysis of agricultural drought propagation process in the Yangtze River basin by using cross wavelet analysis and spatial autocorrelation

[J].

Drought propagation in Northern China Plain: a comparative analysis of GLDAS and MERRA-2 datasets

[J].

Risk assessment and service benefit evaluation of forestry meteorological disasters in Guangxi

[J].

Multiscale variation in drought controlled historical forest fire activity in the boreal forests of eastern Fennoscandia

[J].

Forest fire detection using the normalized multi-band drought index (NMDI) with satellite measurements

[J].

我国气象干旱研究进展评述

[J].

干旱监测与评价技术的发展及其科学挑战

[J].

Cascading failures in complex infrastructure systems

[J].

Modelling the dynamics of disaster spreading in networks

[J].

明清时期宝鸡地区旱涝灾害链及其对气候变化的响应

[J].通过对明清时期宝鸡地区旱涝灾害资料的统计和整理,利用滑动平均、累积距平及小波分析等方法探讨分析了1368-1911年宝鸡地区旱涝灾害链及其对气候变化的响应。结果表明:① 1368-1911年,宝鸡地区共发生297次旱涝灾害事件,其中旱灾和涝灾分别发生191次和106次,占旱涝灾害发生总次数的64.31%和35.69%。② 宝鸡地区旱涝灾害具有较为明显的阶段性特征,1368-1644年为偏旱阶段,1645-1804年为旱涝灾害波动阶段,1805-1911年为偏涝阶段,整体上呈现出干旱—湿润期的交替特征。旱涝灾害在时间尺度上大致存在70年、110年和170年左右3个振荡周期,与太阳黑子活动周期相对应。③ 旱涝灾害具有显著的空间差异性特征。渭河流域以北、以东地区既是旱灾的多发区,也是涝灾的多发区。④ 明清时期宝鸡地区旱涝灾害链的相继发生是对全球气候变化的响应。18世纪60年代以来,全球气候环境变化导致极端旱涝灾害事件频繁发生。

Impact of land uses, drought, flood, wildfire, and cascading events on water quality and microbial communities: a review and analysis

[J].

论滑坡-泥石流灾害链

[J/OL].

Cascades-mapping the multi-disciplinary landscape in a post-pandemic world

[J].