引言

蒸散是植被及地面向大气输送的水汽总通量,包含水分蒸发、土壤蒸发和植被蒸腾三部分,是水循环系统中影响水体、土壤、植被和大气之间水分交换过程的重要媒介[1,2]。潜在蒸散(potential evapotranspiration, PET)和实际蒸散(evapotranspiration, ET)是反映地表蒸散能力的两个代表性变量。潜在蒸散指充足水分供应条件下地表蒸散能力,是一种理想状态,而实际蒸散则是地表在自然情况下真实蒸散能力,二者存在互补关系[3,4]。科尔沁草原地处干旱半干旱地区,蒸散是该地区水分消耗的主要途径,其与降水共同决定着区域气候的干旱程度[5],因此充分认识蒸散变化过程,对于准确把握科尔沁草原水资源合理利用、旱涝特征及监测与预警具有重要意义。

全球变暖对大气环流及水文过程有深刻影响,进而对水循环系统和水资源时空再分配产生影响[6,7,8]。蒸散一直以来都是陆表水循环最难估测的分量,传统蒸散研究只限于区域观测及理论模型计算的点状数据,较难实现较大区域蒸散的统计和分析[9,10,11,12]。相比于传统蒸散估算方法,遥感监测具有实时性强、准确度高、宏观尺度大等优势,且能够大范围同步获取地表辐射、植被状况等信息,使得获取大范围、多时相的地表蒸散成为可能[13],因此基于遥感的ET估算被广泛应用于中国陆面蒸散发研究中,一定程度上减少了站点数据非均质界面上尺度外推所造成的误差[14]。2011年,NASA发布了全球蒸散发产品数据集(MOD16),该数据为全球陆地水循环、能量循环和环境变化研究提供重要信息,其精度达86%,广泛用于不同区域、不同地表蒸散的时空分布特征以及影响因素等[15,16,17,18,19]研究。如MOD16蒸散产品在中国南疆地区有较好的适用性,且ET与PET空间分布趋势相反,二者年均差值较大[17];黄河源区不同土地利用类型的MOD16-ET自沼泽地、林地、草地、裸地逐渐减小,且ET与同期气温、降水呈正相关[19]。

科尔沁草原地区,沙地与草地共存,水资源短缺,降水少,蒸发大,约90%的降水用于蒸发,致使土壤水分亏缺、植被生产力低、干旱频发[20],蒸散是该区域地表热量和水分平衡的决定性因素,其变化关系着区域气候、生态环境、水资源等。然而,以往研究多基于气象站点观测资料,难以真实反映区域尺度下地表蒸散状况。为此,本文利用2000—2019年MOD16蒸散产品数据集和MCD12土地覆盖数据以及科尔沁草原地区气温和降水量等气象要素站点观测资料,在年、月时间尺度下对科尔沁草原地表ET与PET的时空变化特征进行分析,并采用Hurst指数揭示蒸散量的未来变化趋势,以期为科尔沁草原地区水资源管理、生态环境保护以及沙地综合治理提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究区与数据源

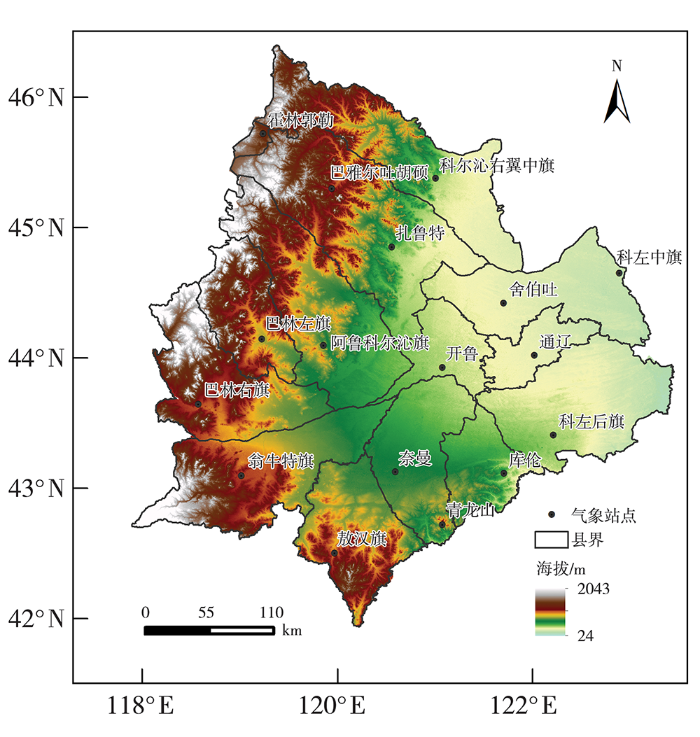

科尔沁草原位于内蒙古自治区东南部,地理位置介于117°49'E—123°42'E、41°41'N—46°05'N之间[21],其地表覆被包含草地、林地以及农业用地等,行政区划上包括14个旗县:赤峰市的翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、敖汉旗、巴林左旗、巴林右旗和兴安盟的科尔沁右翼中旗以及通辽市所有旗县(区)。该区域平均海拔476.9 m,地形总体西高东低(图1),属于中温带半干旱大陆性气候,雨热同期。对科尔沁草原及其周边18个气象站点2000—2019年气候资料统计发现,该地区年平均气温约6.6 ℃,年平均降水量为355.7 mm,其中2009年降水量最少为259.5 mm,2012年最多为511.7 mm,且降水量年内分配不均,多集中在6—8月,约占年降水量的80%。

图1

图1

研究区地形高度(阴影)及气象站点分布

Fig.1

Distribution of terrain height (shadows) and meteorological stations in study area

所用数据有:(1)2000—2019年中国地面气候资料月值数据集,气候要素包括平均气温、降水量、日照时数、大风日数、相对湿度、蒸发皿蒸发量。(2)2000—2019年MOD16蒸散产品逐月数据集,其空间分辨率为1 km,包含潜在蒸散(PET)和实际蒸散(ET)2种数据;MCD12土地覆盖类型数据,空间分辨率为1 km。(MODIS数据网址:

1.2 研究方法

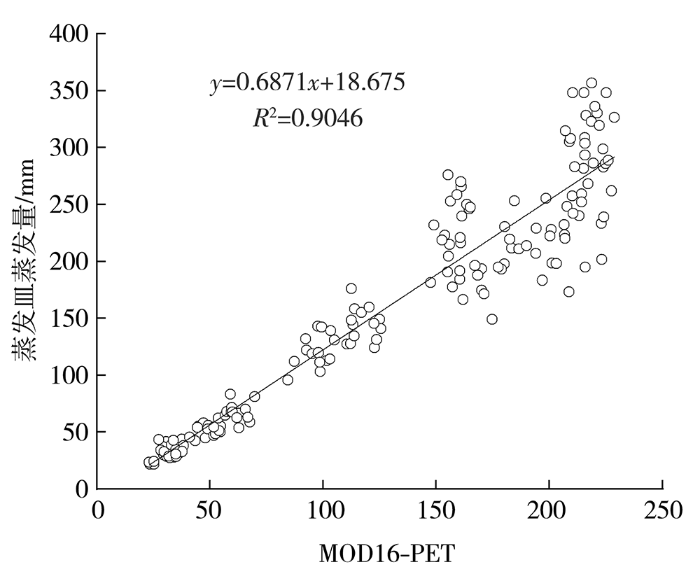

1.2.1 MOD16产品精度检验

科尔沁草原地处干旱与半干旱区,蒸发皿蒸发量与MOD16-PET更接近,都表示为一定水分供应条件下的最大蒸发量。为验证MOD16蒸散产品在科尔沁草原的适用性,选取研究区内14个观测站点的168组蒸发皿观测数据,其中108组数据与MOD16-PET数据进行相关性检验,即“点”尺度上的精度验证。从图2看出,蒸发皿蒸发量与MOD16-PET的拟合效果较好,决定系数达0.9以上,通过α=0.05的显著性检验,说明MOD16-PET蒸散数据在科尔沁草原地区具有较好的适用性。但同时也发现,当蒸发量较大时二者部分点比较离散,且MOD16-PET明显偏小,这可能是PET受太阳辐射影响,在夜间没有潜在蒸散,而蒸发皿数据则是全天候监测,导致量值偏大,在一定程度上影响二者的相关性。

图2

图2

MOD16-PET与蒸发皿蒸发量的相关性

Fig.2

Correlation between pan evaporation and MOD16-PET product

1.2.2 统计方法

2 结果与分析

2.1 科尔沁草原ET与PET的时间变化特征

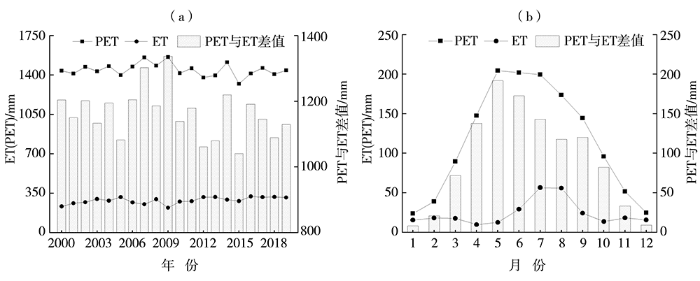

近20 a科尔沁草原ET较PET年际波动明显[图3(a)],ET的波动范围为233.36~322.48 mm,多年平均为287.04 mm,倾向率为28.86 mm·(10 a)-1,整体呈现显著增加趋势(R=0.58,通过α=0.05的显著性检验);PET的波动范围为1122.23~1512.94 mm,多年平均为1395.65 mm,整体呈显著减小趋势(R=0.64,通过α=0.05的显著性检验),倾向率为-13.35 mm·(10 a)-1。PET与ET之差可以较好地反映地表缺水情况,差值越大,缺水、干旱程度越严重。从图3(a)看出,科尔沁草原地区PET与ET的差值较大,各年份普遍在1000 mm以上,说明该区域整体缺水、易旱,最为明显的是2009年,其次为2007年。与地表实际情况对比发现:由于长期晴热高温,无有效降水,2009年内蒙古全区发生了严重的旱灾,科尔沁草原地区出现夏旱(6—8月)[24,25]。据国家气候中心2007年全国主要干旱总体评价可知,2007年科尔沁草原地区出现了严重夏旱。

图3

图3

2000—2019年科尔沁草原ET与PET年际(a)及逐月(b)变化

Fig.3

The inter-annual (a) and monthly (b) changes of ET and PET in the Korqin grassland from 2000 to 2019

从图3(b)看出,科尔沁草原地区ET与PET整体上均呈现单峰型的月际分布,表现为先升后降的变化趋势,但高值出现的月份存在一定差异,PET在5—7月较大,而ET在7—8月较大,可见蒸散量在春夏转换及夏季时期较大,此时日照充足,降水充沛,且草原处于盛草期,蒸发、蒸腾旺盛;5月PET与ET 的差距最大,说明科尔沁草原在5月处于最干旱状态。按季节来看,春季(3—5月)ET处于较低值,且有一定的下降,而PET则表现为持续迅速上升,极易发生春旱,其原因是春季气温迅速回升、植被开始返青、降水仍较少;夏季(6—8月),气温升高,降水增多,日照充足,ET与PET处于年内最高季节;秋季(9—11月),气温降低,降水减少,蒸发能力减弱,ET与PET均开始减少;冬季(12月至次年2月),气温低、降水少、太阳辐射弱,ET与PET均处于最低值。综上可见,5月PET与ET的差值最大,其次为6月,说明科尔沁草原地区极易发生春旱或春夏连旱。

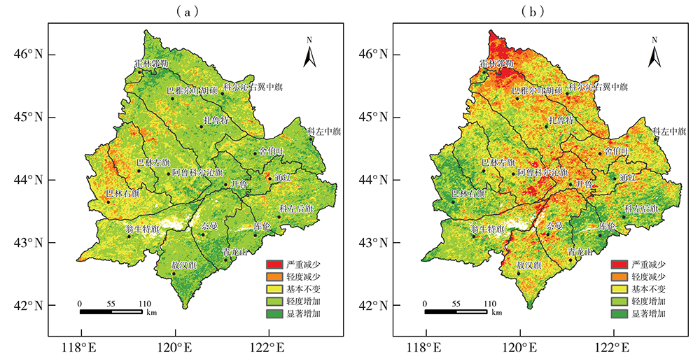

图4

图4

2000—2019年科尔沁草原ET(a)与PET(b)变化趋势

(空白区无值,下同)

Fig.4

Change trend of ET (a) and PET (b) in the Korqin grassland from 2000 to 2019

(the values in blank areas for nodata, the same as below)

科尔沁草原地表蒸散的增加可能与植被恢复工程有关。十八大以后,地处科尔沁草原腹地的通辽市,推进科尔沁沙地综合治理、退耕还林还草,建立草原长效保护机制,其北部草原植被覆盖度比2013年提高了3.4%,草原综合植被盖度达62.1%。根据水量平衡原理,地表蒸散发的显著增加将会引起降水增加。统计发现,研究区域降水量呈现增加趋势。这正印证了上述观点。

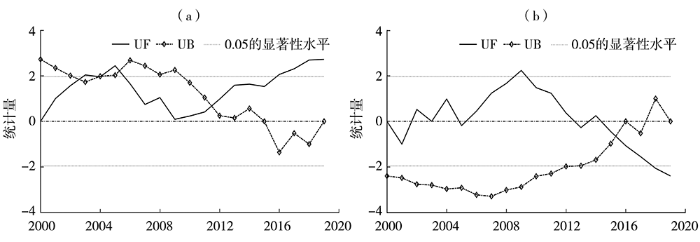

Mann-Kendall检验显示,就ET而言,2000—2019年UF值波动变化,但始终大于0,且UF和UB在95%的置信区间内有2个交点(分别在2003年和2011年),交点值均大于0,此后UF值均超过临界线[图5(a)],表明科尔沁草原ET呈现增加趋势,且分别在2003年和2011年发生由弱到强的突变。与ET变化趋势相反,PET呈现减少趋势,且在置信区间内UF和UB有1个交点(在2015年),交点值小于0,此后UF值超过了临界线[图5(b)],表明PET在2015年发生由强到弱的突变。可见,近20 a科尔沁草原地区ET与PET整体呈现反向变化趋势,ET呈现增加趋势,且分别在2003年和2011年发生显著突变,而PET呈现减少趋势,且在2015年发生显著突变。

图5

图5

2000—2019年科尔沁草原平均ET(a)和PET(b)的Mann-Kendall检验

Fig.5

The Mann-Kendall test of average ET (a) and PET (b) in the Korqin grassland from 2000 to 2019

此外,利用Hurst指数判断科尔沁草原地表实际蒸散量在时间上的持续性,发现Hurst指数介于0.02~0.68之间,平均为0.419,Hurst指数大于0.5的区域主要集中在科尔沁草原西部和北部地区,包括扎鲁特旗中北部、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗北部、巴林右旗东部以及敖汉旗西北部(图略),占总面积的21.7%,表明未来科尔沁草原约有两成的区域ET仍持续目前的变化趋势。

2.2 科尔沁草原ET与PET的空间分布特征

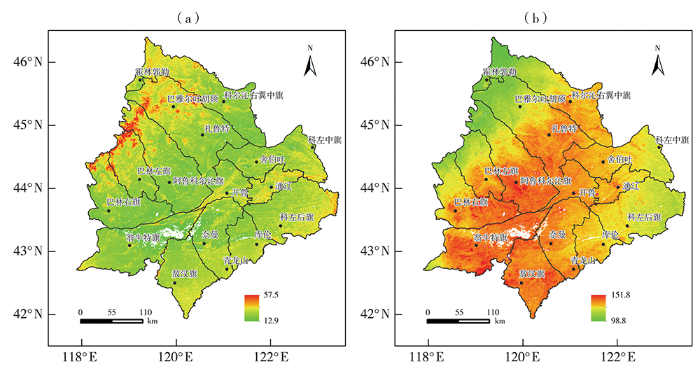

科尔沁草原多年平均ET与PET存在明显的空间分异特征,整体上ET由东南和西北两侧向中部逐渐递减[图6(a)],大值区主要分布在西北部,以旗县为统计单元,巴林左旗的蒸散量最大,平均为26.28 mm,蒸散量最小的为翁牛特旗,平均为19.50 mm;PET大体由中部向西北和东南两侧逐渐递减,中部敖汉旗的潜在蒸散量最大,平均为127.37 mm,其次为翁牛特旗,平均为127.23 mm,科尔沁右翼中旗最小为116.70 mm。可见,科尔沁草原ET和PET在空间上存在一定的反向分布特征。

图6

图6

科尔沁草原年平均ET(a)与PET(b)的空间分布(单位:mm)

Fig.6

Spatial distribution of annual average ET (a) and PET (b) in the Korqin grassland (Unit: mm)

2.3 不同土地利用类型的ET与PET变化特征

对科尔沁草原主要土地利用类型林地(占6.7%)、草地(占72.3%)、农田(占21%)的ET与PET进行统计,发现不同土地利用类型下地表蒸散特征不同,多年平均ET自林地(29.2 mm)、草地(23.73 mm)、农田(22.46 mm)依次减小,其原因可能是树木根系深、吸水性强、郁闭度大,蒸腾作用强,因此林地ET较大;PET自农田(122.89 mm)、草地(121.29 mm)、林地(117.93 mm)依次减小,这可能与农田灌溉有一定的关系,灌入农田的水在地表停留时间较长,致使潜在蒸散量较大。

2.4 地表蒸散与气象因子的响应关系

气象因子对地表蒸散有重要影响。统计发现,近20 a科尔沁草原地区平均气温呈不显著升高趋势,升温率为0.19 ℃·(10 a)-1;降水量呈显著增加趋势(通过α=0.05的显著性检验),每10 a约增加64.37 mm,其中春季降水增加显著,增加率为24.99 mm·(10 a)-1,春季降水增加有利于牧草返青与生长。日照时数和年均风速及大风日数均呈现减少(小)趋势,减少(小)率分别为111.4 h·(10 a)-1、0.08 m·s-1·(10 a)-1、3.7 d·(10 a)-1,其中仅日照时数通过了显著性检验。综上可见,近20 a科尔沁草原降水量明显增加,日照时数显著减小,平均气温、平均风速与大风日数变化不明显。

ET和PET与上述气象因子相关分析(表1)发现,科尔沁草原ET和PET与各气象因子的相关性一致,均表现出与降水量和日照时数呈显著正相关,而与其他要素的相关性较弱。近20 a来,科尔沁草原降水增加有利于地表蒸散,尤其是降水集中的夏季,其地表蒸散量趋于最大,但日照时数减少不利于地表蒸散,说明地处干旱半干旱的科尔沁草原地表蒸散变化受温度影响较小,主要取决于降水因素,还可能与降水增多引起植被改善有一定关系。

表1 科尔沁草原地表蒸散与气象因子的相关系数

Tab.1

| 气象因子 | ET | PET |

|---|---|---|

| 相对湿度 | 0.058 | 0.007 |

| 平均气温 | 0.05 | 0.03 |

| 降水量 | 0.66* | 0.32* |

| 日照时数 | 0.27* | 0.20* |

| 平均风速 | 0.03 | 0.01 |

注:*表示通过α=0.05的显著性检验。

3 结论

(1)MOD16地表蒸散产品在科尔沁草原地区具有较好的适用性。近20 a科尔沁草原ET较PET年际波动明显,变化趋势空间不尽一致,ET整体呈增加趋势,以28.86 mm·(10 a)-1的速率增加,增加的范围超过75%;而PET整体则以13.35 mm·(10 a)-1的速率减少,但增加趋势的面积大于减少趋势的面积。

(2)科尔沁草原ET与PET均呈现典型的“先升后降”单峰型月际分布,但蒸散量高值出现的时间存在一定差异,PET在5—7月较大,而ET则在7—8月较大。

(3)科尔沁草原ET和PET具有反向的空间分异特征,大体上ET由东南、西北两侧向中部递减,大值区分布在西北部,而PET则相反;不同土地利用类型下地表蒸散量不同,ET自林地、草地、农田依次减小,而PET正相反,农田的PET最大。

(4)近20 a科尔沁草原ET分别在2003年和2011年发生由弱到强的突变,而PET则在2015年发生由强到弱的突变;ET的Hurst指数介于0.02~0.68之间,平均为0.419,未来科尔沁草原仅有20%左右的区域地表实际蒸散可能持续目前的变化趋势。

(5)科尔沁草原ET和PET与各气象因子的相关性一致,均与降水量、日照时数呈显著正相关,而与平均气温、风速、相对湿度关系不显著。

由于受云和地形阴影等因素干扰,MOD16遥感数据产品某些像元存在无值现象,这可能会导致研究结果存在一定误差,因此开展无值像元拟合算法研究,是该产品亟待解决的问题之一。

参考文献

An evapotranspiration product for arid regions based on the three-temperature model and thermal remote sensing

[J].DOI:10.1016/j.jhydrol.2015.09.050 URL [本文引用: 1]

Toward the use of the MODIS ET product to estimate terrestrial GPP for nonforest ecosystems

[J].

Évapotranspiration réele ET potentielle signification climatique

[J].

Observational evidence of the complementary relationship in regional evaporation lends strong support for Bouchet’s hypojournal

[J].

Evidence for intensification of the global water cycle: Review and synjournal

[J].DOI:10.1016/j.jhydrol.2005.07.003 URL [本文引用: 1]

2000-2014年黄河源区ET时空特征及其与气候因子关系

[J].

DOI:10.11821/dlxb201811006

[本文引用: 2]

黄河源区地处青藏高原东缘,具有独特的自然生境和丰富的自然资源,是中国西南区域经济发展的重要生态安全屏障。以MODIS ET产品作为研究黄河源区地表蒸散发(ET)的数据源,结合黄河源区内部及周边18个气象站数据、全国1∶100万植被类型图和黄河源区DEM数据,利用趋势分析、相对年际变化和相关分析法,研究2000-2014年黄河源区ET时空变化特征及不同土地利用类型下ET的变化规律,重点探讨了ET与气候因子的关系。结果表明:① 黄河源区多年ET区域分异规律明显,北部ET显著弱于中部和东南部,最强ET位于黄河源区的东南部,多年平均ET值为538.61 mm/a,距平相对变化显著,ET年际变化呈先减小后增加的趋势,平均趋势变化率为0.44 mm/a;② 年内ET呈周期性单峰变化趋势,7月达到峰值;2000-2014年黄河源区多年四季ET季节性差异明显,夏季ET最强达到188.14 mm/a,春秋季次之,冬季ET最弱仅97.15 mm/a;③ 研究时段内不同土地利用类型的ET大小表现为沼泽地>林地>草地>其他>裸地,整体上各土地利用类型的ET呈逐渐增加趋势;④ 相关分析结果表明,ET与同期气温、降水呈正相关关系,与相对湿度呈负相关关系,其中降水对ET的影响强于气温;驱动分区结果显示黄河源区ET受气候因子驱动的地区主要表现为降水驱动。